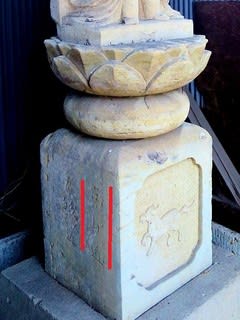

(写真は、「うらない地蔵」)

日光街道の18番目の宿場町「徳次郎(とくじら)」に入りました。

ちなみに、徳次郎の交差点の信号は、「とくじら」ではなくて、「とくじろう」に

なっていました。

どうも行政上は「とくじろう」になっているらしいのですが、一般的に昔から

読み方は「とくじら」に統一されており、地元の人は実際には「とくじら」と

読んでいるらしいです。

そして、日光宇都宮道路の徳次郎インターチェンジの看板は、ずっと

「とくじら」でしたが、最近になって「とくじろう」に変更されたらしいです。

「徳次郎」の地名は、この地に居城を構えていた宇都宮氏の家臣の

「新田(にった)徳次郎」に由来するそうです。

徳次郎宿も、日光街道の”地名ルール”の通りに、日光に近い方から順に、

上徳次郎宿、中徳次郎宿、下徳次郎宿の順に並んでいます。

徳次郎宿は、この三宿で一宿を形成し、問屋場は各宿にありました。

そして、宿場町としての人馬継立の業務を、月の上旬を中徳次郎宿、

中旬を上徳次郎宿、下旬を下徳次郎宿が各々務めたそうです。

江戸時代には、「下徳次郎」バス停の辺りから、下徳次郎宿の町並みが、

中徳次郎宿へとずっと続いていたそうです。

しかし、現在は、本陣や問屋場などの宿場町の痕跡は何も無く、大谷石の

家や蔵が点在する程度です。

下徳次郎バス停の先の左手に、上の写真の「薬師堂」の門があり、その奥に

「薬師堂」の本堂と「薬師堂の石仏」がありました。

「薬師堂の石仏」は3体あり、上の写真は、1731年に造られた宝塔造りの

「六面憧(どう)六地蔵」です。

上の写真は、「十九夜塔」で、正面上部に「如意輪観音」が彫られています。

上の写真は「馬頭観音」で、側面には「右 山道 左 氏家・白沢道」

(縦の赤線部分)と刻まれ道標を兼ねていたそうです。

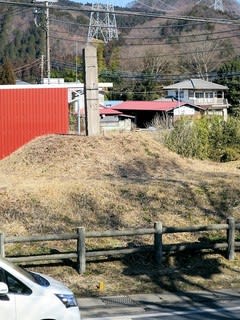

薬師堂の道路向いに、「徳次郎城跡」の看板があったので、矢印に従って、

鬱蒼とした寂しい林の中へ入って行きます。

「徳次郎城」は、宇都宮城の北方の守りとして築城され、宇都宮氏の

家臣・新田徳次郎の居城でしたが、1597年の宇都宮家の滅亡と共に

廃城になりました。

現在は、内堀・外堀とそれに伴う土塁が残っています。

徳次郎城跡から、旧日光街道に戻り、冨屋小学校を右手に見ながら進み、

中徳次郎バス停、徳次郎交差点を過ぎると、写真の「智賀都(ちかつ)神社」

がありました。

この神社は、778年に、日光三社の分霊を勧請したもので、徳次郎の鎮守です。

入口の2本の大欅は、樹齢700年の「長寿の夫婦ケヤキ」で、県の

天然記念物です。

ここで夕方になったので、智賀都神社の近くの中徳次郎バス停から、

路線バスでJR宇都宮駅へ向かいます。

JR宇都宮駅に到着。

JR宇都宮駅で有名なのは、駅のコンコースにある上の写真の「餃子の像」です。

以前にJR宇都宮駅に来たときには、この像は、バス停の端の分かりづらい

場所にありましたが、現在は、上の写真の目立つ場所に引っ越ししています。

(昔の「餃子の像」については、(2013/1の「JR烏山線の沿線散策」)を

見てね。)

この”餃子の像の引っ越し”の際に、委託を受けた業者がクレーンで像を持ち上げようとして、地面に落としてしまい、

餃子の像は真っ二つに割れてしまいました!!

当時のTVニュース等で、「この”宇都宮の聖体(?)”が真っ二つに

割れるという不吉な事件で、これから先、宇都宮にどんな災いが

起こるのだろうか?」と大きな話題になりました。

私はと言えば、このところ、宇都宮餃子にすっかりハマってしまい、帰りの

宇都宮駅での餃子とビールを楽しみに、日光街道を歩く様になって

しまいました・・・

今回も、帰りの電車の待ち時間を利用して、JR宇都宮駅の構内の

餃子屋に入ります。

やはり、本場の餃子は、大きくて、香りも良くて、ジューシーで美味しい!

写真のW餃子(12個550円)を満喫出来て大満足でした。

早朝に、JR横浜駅から、上野東京ラインで、JR宇都宮駅へ向かいます。

JR宇都宮駅の前のバス停から、路線バスに乗って、前回のゴールだった

「中徳次郎」(なかとくじら)へ向かいます。

前回は、ここ中徳次郎バス停の近くの「智賀都(ちかつ)神社」を参拝しました。

智賀都神社を通り過ぎて、次に、街道の両側に民家が並ぶ「上徳次郎」

(かみとくじら)の狭くて歩きにくい歩道を進んで行きます。

1軒の民家の表札を見ると館野とあります。

案内本によると、この辺りが館野本陣の跡となっているので、この家に

お住まいの方は館野本陣のご子孫かも知れません。

やがて、上徳次郎宿の町並みの外れに「上徳次郎」バス停がありますが、

この辺りまでが「徳次郎宿」でした。

徳次郎宿を抜けると、やがて車道よりも一段高い歩道が続きます。

その歩道上に、1840年に建てられたという「十九夜塔」の観音の石仏が

ありました。

そして、十九夜塔の道路向いに、「石那田の一里塚」の碑が見えました。

上の写真は、1655年創建の旧石那田村の鎮守の「石那田八坂神社」 で、

案内板によると、厄除けの天王祭が毎年7月に行われているそうです。

少し歩くと、道路の反対側の脇に、「二宮尊徳先生遺跡 石那田 堰(せき)」

の案内看板が見えました。

歩道から車道へ下りて、その看板の矢印に従って脇道に入って行くと

橋があり、その下を流れる川に堰と取水口がありました。

川岸には、お馴染みの薪を背負って読書する「石那田堰 二宮金次郎碑」が

建っています。

案内板によると、二宮金次郎は、幕府の命により、1852年に、日光神領

であったこの地に赴任しています。

金次郎は、この川に堰を設ける等して「六郷用水」を築き、この辺りの

6地区の田を潤すなど、日光の荒地の開墾に尽くしたそうです。

えぇ〜!、そうだったんだ!

二宮金次郎は、我が地元の神奈川県の二宮町で活躍した人だとばかり

思い込んでいました・・・

こんな所で、大々的に荒地開墾のための用水造りなどをして活躍していた

なんて、全く知りませんでした!

ここ「石那田」(いしなだ)は、昔は、石が多くて耕作が困難な荒地だったので

「石灘」と書いたそうです。

旧日光街道に戻り、右手に、下の写真の「金勢様」の祠を見ながら、

道路より一段高い歩道を歩き続けます。

石那田バス停、海老王子バス停、松本バス停と歩き続けると、歩道の脇に、

下の写真の「うらない仏」がありました。

説明版によると、この石仏は、1730年、八代将軍吉宗のときに疫病が

流行したために作られたそうです。

病の箇所と石仏の同じ箇所に赤い布を巻くと回復するとして、信仰を

集めたそうです。

石仏の前には、三個の丸石が並べてあります。

石仏に願をかけ、3個の丸石のどれか1個を持ち上げて軽く感じれば

願いが叶うとの言い伝えがあり、「うらない地蔵」と呼ばれているそうです。

私も持ち上げてみましたが、簡単に持ち上がりました。

「うらない地蔵」から、たいぶ歩いてから、丸石を持ち上げたときに肝心の

願掛けをするのを忘れた事に気付きました・・・

私は、願掛けのために丸石を持ち上げたのでは?

う〜ん、これは認知症の始まり?・・・

やがて、上小池のバス停と過ぎると、右手の林の中に「新渡(にわたり)神社」

があり、この神社を過ぎると、間もなく、宇都宮市から日光市に入りました。

気持ちのいい田舎道を歩いて行き、山口のバス停と過ぎると、街道はY字路に

なりますが、旧日光街道はこのY字路の右の脇道に入って行きます。

このY字の中央奥に、下の写真の中央の「杉並木寄進碑」がありました。

この寄進碑は、日光神領と宇都宮藩の境界の境石(さかいいし)だった

そうです。

寄進碑の説明版によると、ここの杉並木は、川越城主の松平正綱・信綱

(別名”知恵伊豆”)の親子が、1625年から、二十数年をかけ紀州熊野から

取り寄せ、20万本余りを植栽したものだそうです。

この杉並木寄進碑を左手に見て暫く歩くと、間もなく、次の大沢宿に入ります。

徳次郎宿から大沢宿までは、約9キロです。

|

![]() |