|

|

| 日光街道を歩く 12:小山 |

(写真は、小山市役所の前庭にある「小山評定跡の碑」)

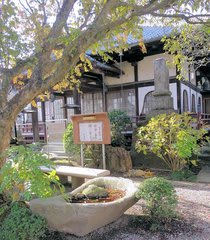

旧日光街道の県道265号を進み、「小山(おやま)宿」に入ると、左手に

下の写真の「持宝寺」が見えて来ます。

写真の「梵鐘」は、1793年(寛政6年)に鋳造された梵鐘で、鐘の銘文中に

孝謙天皇の文字が刻まれていたために、小山市内で、唯一、第2次大戦中の

供出を免れたそうです。

徳川吉宗は、日光社参の際にはこの「持宝寺」で休憩しました。

持宝寺を出て、街道を暫く歩くと、左手に「須賀神社」の鳥居と参道が見えた

ので、入って行きます。

大きなケヤキの立派で長い参道で、厳かな雰囲気です。

「須賀神社」は、平将門の乱の際、藤原秀郷がこの神社で戦勝祈願し、将門の

首を取れたので、京都・八坂神社から分霊して祀ったのが始まりだそうです。

家康も会津討伐の折りに、「須賀神社」で戦勝祈願しています。

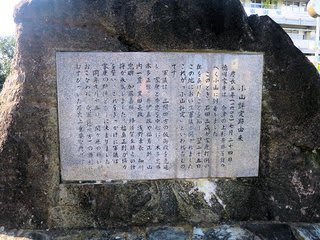

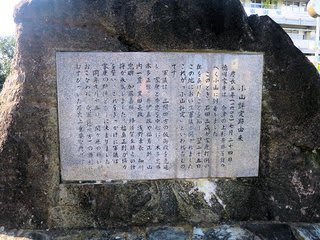

大きな鳥居の右脇に、写真の「徳川家康公 小山評定之碑」の石碑が建って

いました。

(小山評定については、このあとの小山市役所で説明します。)

小山評定の石碑の文を読み終えて、「須賀神社」の境内に入ります。

下の写真は、境内の「七つ石(夜泣き石)」といわれる石です。

説明板によると、この石はもともと小山城の庭石だったものですが、

小山城が廃城の時にこの石が泣いたので、ここ須賀神社に移したところ

泣き止んだそうです。

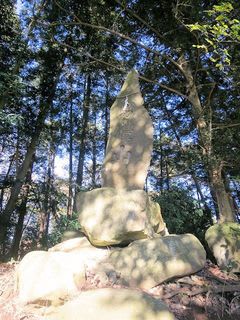

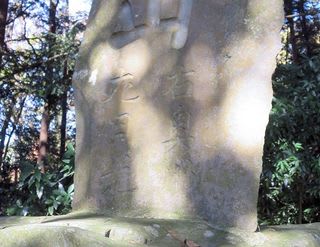

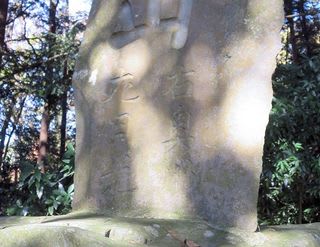

また、境内にある上の写真の「昌木晴雄の碑」の昌木晴雄は、この神社の

神職の次男で、水戸の尊王攘夷派が起こした天狗党の乱(1864年)に

参加し、捕らえられ斬首されました。

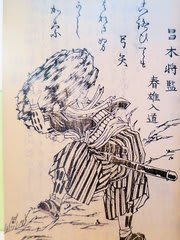

(昌木晴雄:「幕末維新期の点描」:小山市立博物館のパンフレットから)

天狗党は筑波山で挙兵、小山を経由して、攘夷祈願のために日光に参籠

しました。

この天狗党が小山を通過する様子が「天狗党行列見聞記」に書かれています。

(「天狗党行列見聞記」:小山市立博物館のパンフレットから)

(「天狗党行列」:小山市立博物館のパンフレットから)

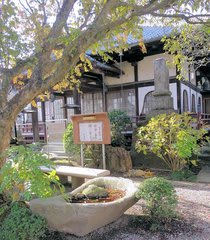

須賀神社を出ると、隣に「妙建寺」があります。

境内の手水石と灯籠は、小山宿の遊女らが奉納したものだそうです。

妙建寺の前の評定通りを進むと、左手に小山市役所があります。

江戸時代には、小山市役所の場所には小山城がありました。

そして、市役所の前庭には、写真の「小山評定跡の碑」が建っています。

(注)小山評定とは、

1600年、上杉景勝に謀反の恐れありとの徳川家康の号令で、会津討伐に

参集する様、各武将に命が下りました。

家康軍は、江戸から会津討伐へ向かう途中、 ここ小山で、石田三成が

家康打倒のため挙兵した事を知ります。

家康は、急遽、会津への進軍を中止して、ここ小山に、家康に従う諸将を

集めて軍議を開きますが、この軍議を「小山評定」と言います。

評定の際、諸将は、大阪に置いてきた妻子を、三成に人質に取られる

恐れがあったので、家康と一緒に三成を討つか否か迷います。

そんな雰囲気の中、先鞭を切って福島正則らが家康のために命を投げ出す

ことを明言したため、軍議の流れが決まり、諸将の家康支持が固まりました。

結果的に、この小山評定が、関ケ原合戦を前にした徳川家康の運命を

決める重要な会議となりました。

この小山評定で、家康は、”石田三成につく者は大坂に帰れ”と、豊臣恩顧の

大名84名に決断を迫っています。

つまり、これからの戦いは、”徳川”対”豊臣恩顧の武将”の戦いではなくて、

同じ豊臣恩顧である”徳川”対”石田”の戦いであることを強調して、

小山評定を成功させたのです。

|

![]() |

次に、「小山御殿」の道路向いにある「小山城」(城山公園)へ向かいます。

「小山御殿」の道路向いの「小山城」の入口の横に、写真の鰻屋「青柳」が

ありました。

丁度、お昼時になったので、お店に入ってうな重(2,200円)と日本酒を

注文します。

お昼時とあって、店内は、小山市役所のお役人とその出入り業者らしき人々

の幾つかのグループで満席です。

やはり、ランチにしては値段が高すぎるせいか、一人で昼食をとる

サラリーマンは見当たりません。

日光街道を歩いていて気付いたのですが、街道沿いの宿場町毎に、老舗の

鰻屋が散見されました。

日光街道の宿場町が、利根川沿いにあり、川と共に発展してきたためでしょう。

注文した酒のつまみ(うな重の写真の右下)は、東京では珍しい川魚でした。

ウナギと日本酒と川魚に満足して、店を出て隣の「小山城」の入口へ

向います。

「小山城」の入口の左手にある「観晃(かんこう)橋」からは、思川

(おもいがわ)と遠くの山脈を眺めることができます。

観晃橋の近くには、下の写真の「小山政光 寒川尼」の像が建っていました。

説明板によると、小山氏の祖である小山政光は、源頼朝の家臣として多くの

合戦で活躍しました。

彼の妻・寒川尼は、もともとは源頼朝の乳母でしたが、頼朝の信頼厚く、

寒川郡の地頭に任命されました。

「観晃橋」の脇の「小山城」の入口の急な坂道を上ります。

上の写真の慰霊塔の辺りが「本丸」跡です。

上の写真は、「本丸」から「二郭(二の丸)」に渡る「祇園橋」で、

橋の上からは、かなり深い空濠(堀切)と、その左右の立派な土塁が

見えます。

「小山城」は、西に思川(おもいがわ)を控えた丘陵地に建てられた要害です。

守護神として祇園社(小山市役所の隣りの須賀神社)を祀ったことから

「祇園城」とも呼ばれました。

藤原秀郷を祖とする下野国の最大の武士団である小山氏の本拠地でした。

戦国時代になると、越後・上杉氏や小田原・北条氏などの有力な戦国大名の

攻撃を受けます。

そして、1575年、小田原北条氏の攻略によって、小山城は陥落しました。

上の写真は、天然記念物のイチョウです。

説明板によると、小山城が落城した際に、井戸に身を投げて亡くなった姫君

の霊が、このイチョウに宿ったために”実を結ぶことがなくなった”そうです。

そして、現在でも、このイチョウは実を結ぶことがなく、”実なしイチョウ”と

呼ばれています。

上の写真は、「本丸橋」で、「二郭(二の丸)」とその先の郭(くるわ=曲輪)を

結んでいます。

奥に進んで行くと、更に、数々の曲輪(くるわ)が連なっています。

やがて右手の小さな鉄の橋を渡ったところに、祇園城跡の駐車場があり、

ここが出口みたいです。

小山城から、JR小山駅に向かいます。

JR小山駅から、上野東京ラインで、乗換えなしで横浜へ帰りました。

|

![]() |

早朝に、JR横浜駅から、上野東京ラインで、前回のゴールになった

JR小山駅へ向かいます。

1868年、江戸を脱走した幕府軍は宇都宮の占領を目指して北上していました。

宇都宮藩・彦根藩・笠間藩等からなる新政府軍は、ここ小山宿で迎撃態勢を

とったため、両軍はここで激しい戦闘になりました。

この戦闘は、鳥羽伏見の戦い以降では、最初に起きた正規戦でした。

小山宿内では、激しい銃撃戦と白兵戦が展開されました。

銃撃戦は、ここから27キロも離れた真岡でも「大砲の音、この辺に聞こゆ。」と

記されたくらい凄まじいものでした。

そして、ここ小山の戦いでは、何と 、敗走を続けていた旧幕府軍が、 、敗走を続けていた旧幕府軍が、

新政府軍に勝利します!

これは、戊辰戦争を通して数少ない旧幕府軍の勝利でした。

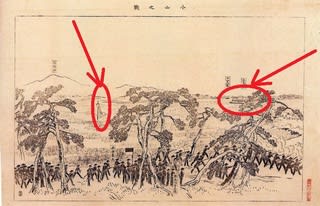

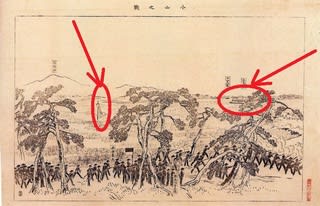

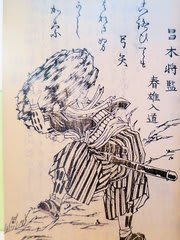

下の絵は、そのときの小山の戦いを描いたものです。

(小山市立博物館のパンフレットから)

この戦いで大きな被害を出した新政府軍の彦根藩兵が手前に、右奥の

赤丸印に大鳥圭介率いる旧幕府軍が描かれています。

絵の中央左の赤丸印の幟旗は、畑の中に潜む旧幕府軍の伏兵です。

JR小山駅で下りて、国道4号を渡り、前回歩いた旧日光街道に戻ります。

日光街道は、先ず、佐野・栃木へ向かう佐野道と交差します。

この交差点の角に、上の写真の「明治天皇小山行在所跡」碑があり、

その奥に「小山宿脇本陣」跡が見えます。

上の写真は、「小山宿脇本陣」跡を横から見たものですが、この辺りが、

「小山宿」の中心だった場所です。

「小山宿」は、1608年頃から、小山藩主・本多正純によって、小山城の

大改造や城下町の整備が行われました。

宿の大きさは、南北に約1.4キロで、人口1,392人、本陣1、脇本陣2、

軒旅籠74でした。

旧日光街道を更に少し進むと、右手奥に上の写真の「光照寺」があります。

ここ「光照寺」の境内には、小山の戦いで戦死した新政府軍「笠間藩士・

海老原篤教」の墓があります。(上の写真)

旧装備の笠間藩(新政府軍)は、大鳥圭介率いる洋式装備の幕府軍の猛攻を

受け、鎗(やり)隊で多くの死者が出たそうです。

光照寺を出て、旧日光街道を歩いて行くと、左手に、下の写真の「興法寺」が

ありました。

興法寺は、徳川家光からから9石の寺領を与えられていました。

境内の左手に、小山の戦いで被弾したというお地蔵様が立っています。

写真では、ちょっと見づらいですが、左上腕部(上の赤丸印)と袖の一部

(下の赤丸印)のところに銃弾の跡があります。

幕府軍と新政府軍の小山宿の激戦では、この興法寺の辺りでも、

銃弾・砲弾が雨の様に降ったそうです!

興法寺を出て旧日光街道を進むと、左手に「天翁院」の看板がありました。

その参道を進んで行くと、4号線を超えたところに下の写真の「天翁院」の

門柱が見えました。

1155年に小山政光が創建した天翁院には、小山一族の墓があり、

幕府から10石の寺領を与えられていました。

境内には、上の写真の「親子地蔵」がありました。

写真の様に、足元に2人、腕に1人の乳飲み子を抱えた珍しいお地蔵様です。

境内には、1813年建立の下の写真の「結界石」があります。

「結界石」とは、あの世とこの世を隔てる聖俗分離の仕切り石のことです。

更に、境内には、小山の戦いで戦死した「彦根藩・新組頭(大砲隊の小隊長)

の青木貞兵衛」の碑もあります。(上の写真)

上の写真は、「塩沢村名主日記」です。(小山市立博物館のパンフレットから)

これによると、小山宿の隣村の塩沢村では、小山の戦いの砲声が聞こえて

大騒ぎになり、続いて、小山宿から思川を渡って人々が逃げてきたとあります。

天翁院を出て、旧日光街道に戻りますが、この辺りまでが「小山宿」でした。

次の新田宿を目指して、旧日光街道を歩いて行きます。

小山宿を抜けて、旧日光街道(旧国道4号)をどんどん歩いて行くと、やがて、

旧喜沢村に入ります。

戊辰戦争の小山の戦いで、旧幕府軍に敗れた新政府軍は、ここ旧喜沢村の

民家に火を放って、小山宿を撤退しました。

旧喜沢村を歩いて行くと、間もなく、左手の道路より奥まったところに、写真の

お堂がチラリと見えました。

金網のフェンス沿いの狭い道を入って行くと、正面に薬師堂が、その右横に

観音堂がありました。

真っ暗な観音堂の中を覗いてみると、下の写真の様に、ちい〜さな観音様が

祀ってありました。

その観音堂の右脇に、「右へ奥州海道 左へ日光海道」(赤線の印)と刻まれた

「道標を兼ねた地蔵尊」があります。

お地蔵様の台石には「享保三戊三月吉日(享保3年・1718年)」と刻まれて

います。

私の手元の案内本によると、幕府は1716年に「中仙道は中山道、日光海道は

日光道中」と表記する旨のお触書を出しました。

にも拘わらず、お触書の2年後に建てられたここの「道標を兼ねた地蔵尊」は

「日光海道」としているので、当時のお触書が徹底を欠いていたことを物語る

としています。

なるほどネ〜!

江戸時代の法律(お触書)上は、”中仙道⇒中山道”、”日光海道⇒日光道中”

への統一表記が決められたのだけど、当時のお触書の内容は、意外と

浸透していなかったんだ!

地蔵尊を出て、旧日光街道を更に進むと、左手に「村社 日枝神社」の石柱が

ありました。

巨大なケヤキが植えられた長い参道を歩いて行くと、国道4号を超えたところに

「日枝神社」がありました。

説明板によると、 社殿裏の土塁は、小山城の支城の役割を果たしていた

そうです。

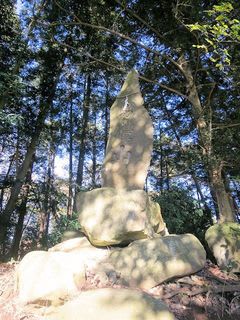

この土塁の上には、写真の「男體山(なんたいさん)」碑があります。

この「男體(体)山」碑の下部には、写真の様に「右奥州 左日光」と刻まれて

いて、道標を兼ねた石碑だったことが分かります。

説明板によると、下野国・鹿沼出身の力士・歌ヶ浜斧吉が、二荒山神社(日光)に願掛けをして大願成就したので、1835年に喜沢追分にこの「男體山」碑を建立しました。

そして、明治45年に、村人が喜沢追分から、ここ日枝神社にこの石碑を移転したそうです。

日枝神社から、旧日光街道に戻り、更に進むと、その「男體山」碑があったという「喜沢追分」交差点に出ました。

江戸時代の「喜沢追分」は、「旧日光街道」と「壬生(みぶ)道」の分岐点で、

鹿沼〜壬生方面へ進めば日光例幣使街道と合流します。

現在の「喜沢追分」は、四叉路になっていて、左端(上の赤矢印)が壬生方面、

中央が国道4号、右端の細い道(下の赤矢印)が旧日光街道と、複雑な

交差点になっています。

「喜沢追分」には、写真の様に3本の石碑が建っていますが、左端の小さいのが

「道標を兼ねた供養塔」、中央が「馬頭観世音」、右端の大きいのが「日清日露

出征馬碑」です。

喜沢追分から、右端の細い直線の道を進んで行きますが、道の左側は

雑木林、右側はラブホや新しい住宅です。

暫く歩くと、左手の林の中に写真の立派な「喜沢の一里塚」がありました。

一里塚から先は、右側が東北新幹線の高架で、住宅が点在しますが、

やがて、Y字の道を左手に進むと、JAの角で国道4号に合流します。

このJAの辺りから「新田(しんでん)宿」が始まります。

小山宿から新田宿までは、約5キロです。

|

![]() |

11:間々田へ

13:新田へ

00:目次へ戻る

|

|

、敗走を続けていた旧幕府軍が、

、敗走を続けていた旧幕府軍が、