(写真は、「乙女河岸」の千石船のモニュメント)

野木宿から約7キロ歩いて、間々田(ままだ)宿に入りました。

国道4号の旧日光街道を進み、間々田駅入口の信号を左折して、「乙女河岸」へ向かって歩いて行きます。

右手に乙女小学校を見ると、直ぐに桜並木の土手に突き当ります。

土手を上ると、正面が「乙女大橋」で、その左手が「乙女河岸」でした。

「乙女河岸」には休憩所があって、上の写真の石の千石船と、下の写真の

石の柱が展示されていました。

説明板によると、この石の柱は、かって、ここ思川(おもいがわ)の乙女河岸

付近の河道に埋まっていたもので、 昭和54年の河川改修の際に

引き揚げられたものだそうです。

「小山評定」(注)で三成討伐に転じた家康は、ここ「乙女河岸」から船で

江戸に戻りました。

(注)「小山評定」とは、

1600年、上杉景勝に謀反の恐れありとの徳川家康の号令で、会津討伐に

参集する様、各武将に命が下りました。

家康軍は、江戸から会津討伐へ向かう途中、 ここ間々田宿の先の

小山宿で、石田三成が家康打倒のため挙兵した事を知ります。

家康は、急遽、会津への進軍を中止して、小山宿に、家康に従う諸将を

集めて軍議を開きますが、この軍議を「小山評定」と言います。

評定の際、諸将は、大阪に置いてきた妻子を、三成に人質に取られる

恐れがあったので、家康と一緒に三成を討つか否か迷います。

そんな雰囲気の中、先鞭を切って福島正則らが家康のために命を投げ出す

ことを明言したため、軍議の流れが決まり、諸将の家康支持が固まりました。

結果的に、この小山評定が、関ケ原合戦を前にした徳川家康の運命を決める

重要な会議となりました。

なるほどね!、小山評定のあとは、家康は、ここ乙女河岸から、一気に川を

下って、直接、江戸城まで船で戻ることが出来たんだ。

また、日光東照宮の造営の際は、木材や荷物をここ「乙女河岸」で荷揚げ

しました。

間々田駅入口の信号に戻り、国道4号を少し進むと、「小山市立博物館」の

案内板があったので、その矢印に従って博物館に向かいます。

未だ開館前でしたが、この後、大勢の小学生の一団が見学にやってきて、

ゆっくり見られなくなるので、特別にということで、開館前に入れて頂きました。

(200円)

田舎の公務員の人は、機転が利いて優しいです!!

博物館へ入ると、「幕末維新期の点描」の特別展(9/17〜11/23)をやって

いました。(館内撮影禁止)

特別展の内容は、この辺りで戦われた戊辰戦争の詳細など、私の知らない

面白い内容が多かったので、下の写真のこの特別展のカタログを買いました。

(800円)

(乙女河岸の模型:特別展のカタログから)

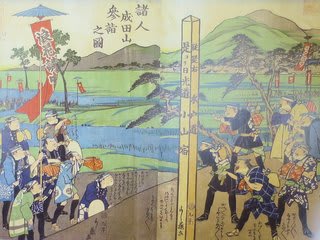

上の写真は、江戸時代に流行した成田山参詣になぞらえて、戊辰戦争下の

小山宿の状況を描いた風刺画「諸人成田山参詣之図」です。

(特別展のカタログから)

絵の左手が「浪速講中」(新政府軍)で、右手がこれを待ち構える「江戸講中」

(旧幕府軍)です。

新政府軍と旧幕府軍は、ここ間々田宿から次の小山宿の間で4回も戦いました

が、何と!、4回とも幕府軍の圧勝に終わっています。

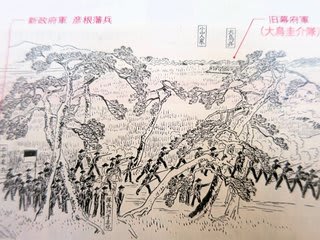

(両軍の進路:特別展のカタログから)

(両軍の戦場:特別展のカタログから)

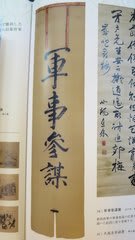

(新政府軍の「軍事参謀旗」:特別展カタログから)

特別展を見終わったころに、小学生の一団がドヤドヤと入ってきて、先生の

説明が始まりました。

慌てて博物館を出ると、隣に「乙女不動 原瓦窯」(おとめふどう はらかわら

がま)跡 がありました。

説明板によると、下野(しもつけ)国分寺の再建の際にここで焼かれた

各種瓦が発掘されているそうです。

(窯跡群)

(粘土採掘坑)

(工房)

(平窯:ひらがま)

原瓦窯跡の前の道を少し北へ進むと、写真の「乙女不動尊」がありました。

乙女不動尊の門前には、一目でそれと分かる赤いマフラーをした「乙女の

不動像」がありました。

乙女不動尊の境内の中に入ると、上の写真の鐘楼門があり、その先に、

不動池に架かる赤い太鼓橋があります。

そして太鼓橋の先に下の写真の不動堂がありました。

不動堂の脇には、よくよく注意しないと見落としそうな高さ60センチくらいの

卵型の自然石に刻まれた芭蕉句碑がありました。

”川上と この川しもや 月の友”

(私は川面に揺れる月を眺めているが、この同じ川上では、私の友も

これと同じ月を眺めているだろう。)

不動堂の左には、上の写真の「泉龍寺」の本堂がありました。

泉龍寺から4号線(旧日光街道)に戻って少し進むと、右手に下の写真の

「逢乃榎」(あいのえのき)の石碑がありました。

この場所は、江戸から18里、日光へ18里と、旧日光街道のちょうど中間に

位置していた榎だったので「間の榎」(あいのえのき)と呼ばれました。

やった!

、旧日光街道一人歩きも、ついに真ん中まで来たゾ!

、旧日光街道一人歩きも、ついに真ん中まで来たゾ!

その「間の榎」が、いつしか「逢の榎」に変わり、”縁結びの榎”となって、多くの

男女がお参りしていたそうです。

上の写真の様に、逢乃榎の石碑の後ろには、今も榎が立っています。

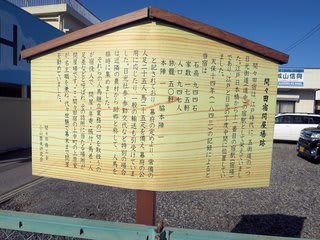

逢乃榎から、国道4号を進んで、間々田の信号を越えると、左手の駐車場に、

間々田宿の「問屋場跡」の案内板がありました。

以下、その案内板に書かれていた内容です。

・間々田宿は、日光街道の江戸から十一番目の宿場で、江戸と日光の

ちょうど中間にあたります。

・家数175軒、人口974人、旅籠50軒、本陣1軒・脇本陣1軒

・幕府の定めで、人足25人、馬25頭を常に備え、幕府の公用に応じたり、

一般の輸送も引き受けていました。

・日光社参・参勤交代などの場合は、助郷(すけごう)と称して、近隣の村から

人馬を臨時に集めました。

・それらの人馬継立業務の一切を行うのが宿役人で、「問屋(とんや)」と

呼ばれ、その詰所にあたる場所がここ「問屋場(とんやば)」でした。

そして、問屋場跡の少し先の駐車場には、間々田宿の「本陣跡」の案内板がありました。

間々田宿は、土手向町、上町、中町、下町の4つの町で構成されていました。

東照宮のある日光方面を上としたため、日光側が上町、江戸側が下町と

町名が付けられました。

他の日光街道の宿場町でも、上町と下町については、同じルールで町名が

付けられたそうです。

また、芭蕉の奥の細道の2泊目は間々田宿でした。

更に、4号線(旧日光街道)を進むと、右手に行泉寺、左手に浄光寺があります

が、この辺りまでが間々田宿です。

間々田(ままだ)宿を抜けて、次の小山宿へ向けて、国道4号(旧日光街道)を

進みます。

やがて、左手に大きな鳥居があり、その参道をどんどん歩いて行くと、写真の

「間々田(ままだ)八幡宮」がありました。

境内に入ると、右手に弁天池があり、池の赤い橋を渡ったところに

「芭蕉句碑」がありました。

”古池や 蛙飛び込む 水の音”

ん?、これは江戸深川の芭蕉庵で詠まれた句なのに、何故ここにこの句碑が?

説明板によると、嘉永6年(1853年)、地元の田口久七が旅先で病気になり

ましたが、この神社の霊験によって治癒したので、そのお礼にこの句碑を

建てたとあります。

な〜んだ、御礼に何か句碑を建てたかっただけで、有名な句なら何でも

良かったんだ!

東海道、中山道、日光街道と、どの街道にも、江戸時代に建てられた

芭蕉句碑がたくさんありました。

江戸時代に建てられた芭蕉句碑は、全てがそこで読まれた句という訳では

なくて、中には、この神社の様に、芭蕉ファンの金持ちが御利益の御礼に

建てたのもあるんですねえ。

弁天池の向いには、奉納相撲のためでしょうか、立派な土俵がありました。

正面の石段を上ると「間々田八幡宮」の拝殿です。

拝殿の隣の森には、上の写真の根元部分がつながる夫婦杉がありました。

上の写真の狛犬は、1813年の奉納で、台には願主として半田音五郎と

刻まれています。

境内には3つの池があり、その周辺は「間々田八幡公園」として開放されて

いますが、その広さに驚きます!

平将門を討伐した藤原秀郷が、その戦勝記念として、「間々田八幡宮」に

社領を寄進したので、八幡宮の敷地がこの様に広いのだそうです。

この広い敷地は、現在、市民の憩いの場になっているそうです。

池の水鳥の写真を撮っていると、東北?訛りの強烈なおじいさんに

話しかけられました。

訛りが強すぎてよく聞き取れないのですが、要約すると、

”この神社の神主に頼まれて、この池に飛来するカワセミの写真を撮ったのが

神社の境内に展示されていた。”という趣旨の様でした。

しかし、栃木県は、こんなに訛りがひどい土地でしたっけ?

私は見たことがありませんが、5月5日の「間々田八幡宮の蛇祭り」は、

全国的に有名らしいです。

長さ15メートルを越える竜頭蛇体の巨大な蛇を担いで町中を練り歩くそうです。

各町内の蛇が勢揃いする間々田八幡宮の境内は、大勢の人で身動き出来ない

くらいの賑わいだそうです。

間々田八幡宮を出て国道4号に戻り、次の小山宿を目指して、旧日光街道

(国道4号)を更に進んで行きます。

道路脇に「村社 浅間神社」の石碑があったので、左折して入って行きます。

突き当りが小高い丘になっていて、 上り口に、鳥居と「史跡 千駄塚古墳」の

石柱と説明板が立っていました。

その説明板によると、この小高い丘が「千駄塚古墳」で、その頂上に

「浅間神社」があるそうです。

上って行くと、確かに、てっぺんに浅間神社がありました。

浅間神社にお参りして、古墳を下り、周囲を歩いてみると、明治34年に出土した

という2つの「家形石棺」(県指定考古資料)がありました。

この千駄塚古墳には、以下の民話が残っているそうです。

昔、ここに”牧の長者”という金持ちがいて、「毎朝時を告げる鶏」の

掛け軸を自慢にしていました。

この長者は、或る日、立ち寄った奥州商人と、翌朝に鶏が鳴くか否か、

賭けをしました。

翌朝、掛け軸の鶏は、見事に鳴いて時を告げたので、賭けに負けた

奥州商人は、”千頭分の荷(千駄)”を置いて立ち去りました。

翌年、再びやって来た奥州商人は、また賭けをしましたが、今度は、

掛け軸の鶏は鳴きませんでした。

奥州商人は、昨年取られた荷を取り戻し、運んでいた荷を預けて去って行き

ました。

その後、いつになっても預けた荷を取りに来ないので、不審に思った長者が

荷を開けてみると、中は木くず等のガラクタばかりでした。

長者が、掛け軸を調べてみると、絵の鶏のノドに針が刺さっていました。

長者は、”千頭分のガラクタの荷”(千駄)を積み上げて、ここに「千駄」の塚を

築き「千駄塚」としました。

浅間神社を出て、更に、国道4号を進むと、やがて、左手に

「若盛(わかさかり)」の看板が見えました。

覗いてみると、歴史を感じさせる酒造会社の立派な建物でした。

敷地内の建造物は、江戸末期の建設で国登録有形文化財です。

「若盛」を出て、更に進んで、粟宮(あわみや)交差点まで来ると、「安房(あわ)

神社」の参道入口の看板があったので、そこを左折して、薄暗い杉並木の参道

を歩いて行きます。

939年、藤原秀郷が、平将門討伐の戦勝を祈願して、ここ安房神社に社領を

寄進したそうです。

「安房神社」の前には、水神を祀る池がありました。

案内板によると、安房国(”あわ”のくに:千葉県)の住人がここに移住して、

”粟(あわ)”を栽培したとあります。

ん?、ダジャレ?

境内には、文政11年(1828年)に奉献されたという狛犬や灯籠が残っています。

「安房神社」を出て、もとの国道4号(旧日光街道)の粟宮交差点に戻ります。

逆Y字型の粟宮交差点は、 左手はそのまま国道4号で、右手は県道265号

ですが、旧日光街道はここで国道4号から別れて、この県道265号の単調な

直線の道を、ひたすら歩いて行きます。

やがて、神鳥谷(ひととのや)という珍しい地名の信号で、国道50号の高架を

くぐります。

県道265号(旧日光街道)を更に進むと、第二中学入口のバス停がありますが、

この辺りから「小山(おやま)宿」みたいです。

間々田宿から小山宿までは、約6キロです。