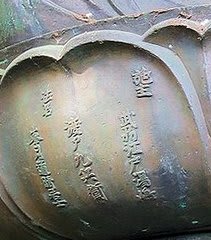

(写真は、野木神社の乳房の形をした奉納物)

古河宿を出て、旧日光街道を更に進んで行くと、左手に「野木神社」の鳥居が

あったので、その参道をどんどん歩いて行きます。

かなり長い参道で、その先に、二の鳥居と三の鳥居がありました。

「野木神社」の社殿の説明板によると、この「野木神社」は、以下の①~④

の様に由緒ある神社です。

①802年に、坂上田村麻呂が、蝦夷の反乱の際に、ここで戦勝を祈願、

無事平定し、そのお礼に社殿を新築しました。

②鎌倉時代には、源頼朝が社領を寄進しました。

③江戸時代の1819年、古河城主・土井利厚(としあつ)が、現在の社殿を再建

しました。

④また、明治35年には、乃木大将が姓が自分と同じということで、愛用の軍刀

を奉納しました。

上の写真は、坂上田村麻呂が植えたという境内の大イチョウ(樹齢1,200年)

で、祈ると母乳が出る様になると信じられていたそうです。

その横には、下の写真の様に、乳房の形をした物がたくさん奉納されています。

説明板によると、母親の乳が出て、乳児が健康に育つようにと、米ぬかと

白布で作った乳房を奉納して祈願するのだそうです。

また、境内には、写真の芭蕉句碑がありました。

”一疋(一匹)の はね馬もなし 河千鳥”

(「千鳥足」と言うが、河原の石の上を滑らかに歩いてゆくたくさんの千鳥を

見ていると、この中には歩調を乱す跳ね馬など一匹もいないではないか。)

野木神社を出て、再び国道4号に戻ります。

街道沿いのブロック塀の脇に、見落としそうな小さな「野木宿入口」の看板

(写真の赤丸印)が立っていました。

この小さな看板から先には、写真の様な屋号の表示のある家々が点在します。

少し歩くと、写真の「野木宿」についての説明板がありました。

それによると、野木村は小さな村だったので、宿場町としての負担に

耐え切れず、「助郷」の制度の適用を受けて、近隣の23か村から人馬の応援

を得ていたそうです。

その説明板の道路の反対側に、上の写真の広くて立派な家がありましたが、

表札を見ると「熊倉」とあるので、多分「熊倉脇本陣」の子孫の方のお住まい

なのでしょう。

更に進むと、「一里塚跡」(江戸から十七里)の看板が立っていました。

そして、一里塚跡の先には、上の写真のほとんど読めない古い道標があり、

説明板によると、日光への迂回路(裏街道)である太平山道への分岐点であり、

「是より太平山道」と彫られているそうです。

古い道標のすぐ先の左手に、上の写真の「観音堂」があり、 その脇には、

「馬頭観音」と「十九夜」塔とが並んでいました。

「十九夜」とは、十五夜、十九夜などの夜に、「講中」と称する仲間が集まり、

飲食を共にしたあと、経を唱えて月を拝み、悪霊を追い払う、という当時の

民間宗教だそうです。

観音堂から先は、脇を走る多くのダンプの風圧に耐えながら、国道4号を延々と

歩いて行きます。

やがて、東北本線・JR野木駅入口の標識を通過します。

更に進んで行くと、信号の左の角に「法音寺」が見えます。

説明板によると、1780年に、秋元性李叟が建てたとあります。

「法音寺」の総門をくぐり次にある山門の前には、芭蕉の句碑が立っています。

”道ばたの むくげ(木槿)は馬に 喰われけり” 芭蕉翁

(道端に木槿の花がひとつもないが、きっと馬子が引く馬に食われてしまった

のだろう。)

法音寺の斜め道路向いに「友沼八幡神社」の鳥居があります。

「友沼八幡神社」は、歴代の将軍が、日光参詣の際の「御休所」でした。

江戸を出発した歴代将軍は、2泊目の古河城を朝出立して、最初に小休止した

のが、ここ「友沼八幡神社」の境内でした。

上の写真は、友沼八幡神社の境内にある樹齢550年の大ケヤキです。

友沼八幡神社を出て少し歩くと、小山市の間々田に入ります。

やがて左手に「大日如来坐像」で有名な「若宮八幡宮」があります。

案内板によると、1709年に、江戸・湯島の渡部九兵衛が、父母の供養のため、

生国であるこの地に、この「大日如来坐像」を安置しました。

江戸時代には、現在の様な屋根が無く雨ざらしで「濡れ仏様」と呼ばれて

いましたが、仏像の姿が美しいので、当時の人々の厚い信仰を集めていた

そうです。

大日如来坐像の台座には、「施主 武州江戸湯島 渡部九兵衛 法名

峯月道明居士」)と刻まれています。

野木宿から次の間々田宿までは、約7キロです。 |

![]() |