|

”かるた”遊びは室町時代(1570年)の頃は、お公家様方の間で行われていたものが、江戸時代にはいると徳川大奥や諸大名に広まり、その後、町家にまで広まったものだそうです。

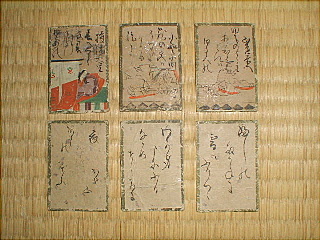

この3種では、左側の箱が一番古く、絵の輪郭のみ版で墨刷りした後、手作業で筆彩色、で初期の浮世絵と同じ技法です。文字も全て手書きです。(18世紀前期から中期の物とおもわれます)

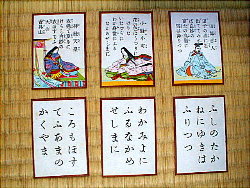

真中の物は全て版画です。(浮世絵の全盛時代の物とおもわれます)

右側の物は最近の物で、印刷です。(数10年位前の物と思われます)

公式かるた会は明治37年、東京かるた会と銘うって日本橋常盤木倶楽部にて催されました。ちなみに競技用かるたには公正を期するという意味で絵は書かれていません。