古刀の部-南北朝時代

ホーム

古刀の部目次へ

目次を飛ばして本文へ

《目次》

−南北朝時代−

元弘三年・正慶二年(1333年)-明徳三年・元中九年(1392年)

注) 建武式目によって、新政府の指針が示された1336年から、最後の将軍である足利義昭が織田信長により京都から追放された、1573年までを一般的に室町時代と呼びますが、日本刀の時代区分は、戦闘方法の変化や時代の要求によって、日本刀の姿が大きく変化した時点をもって時代を区分します。

従って、戦闘方法の変化によって、その姿が鎌倉時代後期より大きく変化した、1333年の建武の新政から、南北朝が統一された1392年までを特に南北朝時代として区分します。

1333年、鎌倉幕府は滅亡し建武の中興により政権は後醍醐天皇に移りましたが、2年後には北条氏が鎌倉を奪還したため、御家人でありながら倒幕を果たした足利尊氏は、北条氏を倒して鎌倉を奪い返しました。しかし倒幕時の恩賞に不満があった尊氏は、今度は後醍醐天皇に反旗を翻し京都に攻め込みました。

新田義貞に破れた尊氏はいったん敗走し、翌1336年に兵力を増強して京都へ昇り新田義貞を破りました。

尊氏は後醍醐天皇を退位させ、対立する持明院党(じみょういんとう)の光明天皇(こうみょうてんのう)を立てて室町に幕府を開き、1338年に征夷大将軍に任命されました。後醍醐天皇は吉野へ逃れ、ここに一部の公家を集めて光明天皇側の朝廷とは別の朝廷を設けることを示したため、以後2つの朝廷が存在することとなり、光明天皇側を北朝、後醍醐天皇側を南朝として互いに争い、公家や武士、寺社なども両派に別れて争い、約60年にも及ぶ動乱の時代となりました。この間は京都は戦場と化し、粟田口一派や来一派、了戒一派などは地方へ脱出し、山城伝鍛冶はほとんど消滅状態となってしまいました。

大量の歩兵を動員した集団戦が本格化する時代です。また騎兵の主力武器が弓から打物(うちもの)へと変わり、弓は歩兵、あるいは騎馬武者が下馬して使用する武器へと変化しています。

打物とは、太刀や薙刀(なぎなた)を含めた、上の図のような打ち合って戦う武器の総称です。南北朝時代には槍が誕生し、肥後国の菊池氏が延寿一派(えんじゅいっぱ)に作らせた菊池槍(きくちやり)が産まれます。これは鵜の首造り(うのくびづくり)で区(まち)があり、身幅は狭く重ねは厚く、茎(なかご)のある姿で、刀身は六寸(約18センチ)ほどのものと、一尺(約30センチ)ほどの二種あります。

また金砕棒(かなさいぼう)とは、2メートルほどの樫の木(かしのき)を八角形に削り、先の尖った突起が多数付いた鉄板を巻き付けた物で、鬼の金棒のような物です。そして狼牙棒(ろうがぼう)は袖搦(そでがらみ)とも呼ばれ、2、3メートルほどの樫の木の棒に、茎(なかご)付きの槍の穂先のようなものに鉄製の小さな鈎(かぎ)を数個付けたものを取り付け、穂先と棒との境目より下に、2センチほどの長さの針のような突起を多数取り付けた鉄板を巻いた物です。穂に付けた鈎は敵の袖にからめて押さえ込むためのもので、穂と棒の境目の突起が付いた鉄板はその部分を捕まれないよう、あるいは太刀で棒を切られないようにするためのもので、狼牙棒は江戸時代には犯罪人を捕らえる際の捕り物道具として用いられています。

古来日本の騎兵の武器は弓であり、武士=弓と言っても過言ではありませんでした。ところが、南北朝時代になるとその主力武器は打物、特に太刀へと変化します。また武士の戦いは名乗りを上げての一騎討ちが主流と思われていますが、実は一騎討ちは特別なもので、滅多に起こりませんでした(平安時代の戦闘参照)。しかし南北朝時代になると、騎馬武者の打物による一騎討ちが起こるようになるのです。また、騎馬武者はこれまでのように馬上では矢を射ず、矢を射る時は馬から下りて射るようになります。これらは『太平記』の戦闘描写からうかがえます。

騎兵は太刀も用いましたが、金砕棒や狼牙棒も用い、これらで敵を打ちのめしました。また菊池槍は歩兵の武器として用いられ、弓などと違って農民などの雑兵でも扱える強力な武器となりました。

古来弓が主力の武器とされ、奈良時代以降兵士に求められた技量は馬上での弓射であったのに、なぜ南北朝時代に至って武士はその主力武器を弓から打物へと変えたのでしょうか。その理由はハッキリとは分かりませんが、鎌倉幕府が成立すると御家人同士の争いが絶えませんでした。この戦いは鎌倉の地で行われたいわば市街戦ですので、狭い範囲で行われる戦いとなり、敵の騎馬を館の近くへ進入させないようバリケードを張ったりしました。そうなると馬の足は止められ、歩兵の出番となります。従って俊敏に動く事が出来る歩兵に弓を持たせ、歩兵による弓射戦となったのです。こういった戦いが幕府が開かれた後も絶えず、次第に弓は歩兵の武器となっていったのではないでしょうか。

また、鎌倉中期以降に御家人が貧窮していった事もその理由のひとつかもしれません。

御家人の財産は所領でした。しかし分割相続であったため、代替わりの相続が繰り返される度に相続する土地は小さくなって行きました。しかも原稿以降再度の侵攻に備えた軍事態勢の維持は御家人の大きな負担となりました。それに加えて貨幣経済が発達し、武士もお金を得なければ物も買えず、お金を得るために小さな土地を切り売りしたり、質に入れてお金を借りなければなりませんでした(鎌倉後期の冒頭参照)。

武芸は訓練を重ねなければ上達しません。特に弓はよほど訓練しないと的には当たりません。競技的な固定されて動かない的であれば偶然当たる場合もあるかもしれませんが、戦闘において敵はじっとしていません。動く敵に矢を当てるのにはやはり訓練が不可欠です。弓射の実戦訓練として最も有効なものは狩猟であると思います。素早く動き回る獲物を射るのが最も訓練になります。しかし、食べるのにも困るような御家人が、狩猟のような訓練を行う余裕があるでしょうか。

奈良時代の弓は木製弓で、自然の木をそのまま、あるいは適度の太さに削って利用したため、弓に張る弦(つる)をはずすと弓は真っ直ぐになります。一方、平安時代中期以降になると伏竹弓(ふせたけゆみ)が現れます。これは木製弓に竹を張り合わせた弓です(平安時代の戦闘参照)。木製弓を二枚の竹で挟み込んだものを三枚打弓(さんまいうちゆみ)と呼び、これは弦をはずした状態でも弓は反っており、しかも弦を張る側とは逆側に反らせてあります。従って弦を張る場合は反対側に力任せに反らせて弦を張ります。これはとても一人で出来る作業ではありません。従って二、三人がかりで行います。逆に反らせて弦を張っている事、竹の反発力から威力、飛距離ともに強力な弓です。このような弓はやはり訓練を重ねなければ扱えません。

鎌倉後期から南北朝時代にかけてはこの三枚打弓が主流だったと言われ、貧困に苦しむ御家人などは訓練どころではなく、次第に扱える者が少なくなっていったのではないでしょうか。そして鎌倉初期の承久の乱に幕府側が勝利してからのち、西国に御家人が大量移住し、ここでも分割相続の弊害が出て、西国でも同じような状態になったのではないでしょうか。

このように、戦闘方法が歩兵による集団戦へと移行し、騎馬の主人の回りを従者の歩兵が囲むという形になってきたため、その歩兵を払いのけるための大太刀が出現しました。これは薙ぎ払うための刀ですので、長さは二尺八寸(約85センチ)前後が定寸で、四尺、五尺といったものまであり、身幅が広いので重量軽減のため重ねを薄くしているのが特徴です。従って南北朝時代の作とされる物で重ねが厚い物は疑ってみる必要があります。身幅が広いので切先は必然的に大切先となります。このように長寸で身幅が広く大切先となった太刀を大段平(おおだんびら)、大太刀(おおだち)と呼びます。

ただこのような大段平は長すぎるので、普通は馬上の武将は持たず徒歩で従う従者に持たせておいて、持たせたまま柄を握って引き抜くというようにして使います(下の図)。ですから戦いの途中で従者がやられたり追い払われると役に立たず、また大太刀に対抗する鎗や薙刀が多用されて馬上での戦いが不利になってきたので、この大太刀の流行はごく短期間で終わっています。

| 大段平をかつぐ従者 |

|

この大太刀の流行によって腰刀も寸法が伸び、二尺を超える物となり、大太刀と併用しました。また、この時期の短刀は特徴があり、一尺二寸前後の平造りの寸延び短刀で、身幅が広く重ねが薄く、中間で反っている大振りの短刀で、このような形をその時代の名前をとって延文・貞治形(えんぶん・じょうじかた)と呼びます。寸法的には脇差ですが、これは脇差ではなく寸延び短刀です。

この時期には実用本位の相州伝が各地に波及し、荒沸本位の焼幅が広い刃文が流行します。皆焼(ひたつら)といった刃文はこの時代に出来た刃文です。また備前国でも相州伝を加味した相伝備前(そうでんびぜん)という作風が生まれています。そして相州の正宗に学び、正宗十哲の1人である志津三郎兼氏(しづさぶろうかねうじ)や、金重(かねしげ)は美濃国に移住して美濃国に相州伝をもたらし、これをもとに五箇伝中最も新しい伝法である美濃伝が出来上がります。

この期の太刀は一番切れ味がよいとされていて、江戸期の大業物もこの時代の中から多く選ばれています。寸法が長いため、後年に多くが磨上げ、もしくは大磨上げ(銘が無くなるほど短くされる)されているものがほとんどです。江戸初期にはこの時代の姿が一番好まれたので、腰に差す刀用に磨上げられたのです。

南北朝時代には実用本位の相州伝が流行し、山城伝は相州伝の基礎となった伝法でもあったのですが、相州伝が流行するに従ってその影を潜め、また南北朝の争乱により京都が戦場となると、山城正伝を受け継ぎ完成させた粟田口一派の刀工は住む家も失い、その地肌は五箇伝中随一と言われた名門粟田口一派は、わずか150年で消滅してしまいました。

また、後には来一派、了戒一派などが地方豪族を頼って京都を去り、わずかに三条吉則(さんじょうよしのり)一派や平安城一派などが鍛刀しているに過ぎない状態となってしまい、山城伝は廃れてしまいました。

なお、信国(のぶくに)や長谷部国重(はせべくにしげ)といった有名刀工は山城国で作刀していますが、どちらも相州伝鍛冶ですのでそちらで解説します。

大和伝は寺院と共に発展した伝法でした。一番古い伝法として奈良時代に栄え、京都に都が移ってからは廃れましたが、平安後期には仏教重視の政策により奈良の寺院が全国寺院の総本山として勢力を増すのと共に、大和鍛冶も復活しました。しかし、武家政権が確立し、地方豪族の力が増大すると、奈良の寺院はもはや以前のような力はなくなり、それと共に寺院に帰属する大和鍛冶は廃れていきました。

多くの鍛冶が他国へ移住し、千手院や手掻、当麻一派らの末流が鍛刀しているに過ぎず、もはや大和正伝の特徴は薄れてしまっています。

南北朝時代には、刀剣王国である備前国においても相州伝が流行し、丁子乱れは衰退して腰が開いた互の目丁子(ぐのめちょうじ)を大まかに焼き、映りも棒映りや牡丹映りとなり、備前伝の特徴であった丁子刃と映りが希薄となっていきます。

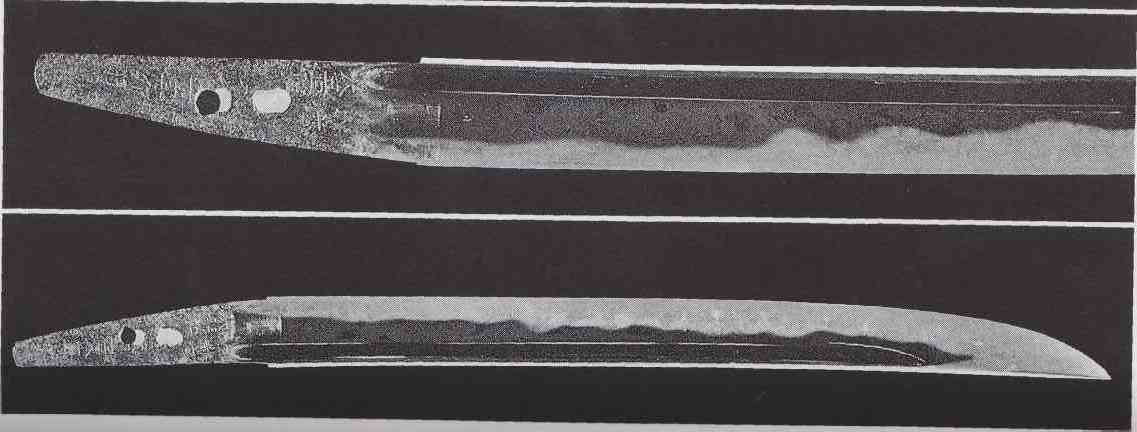

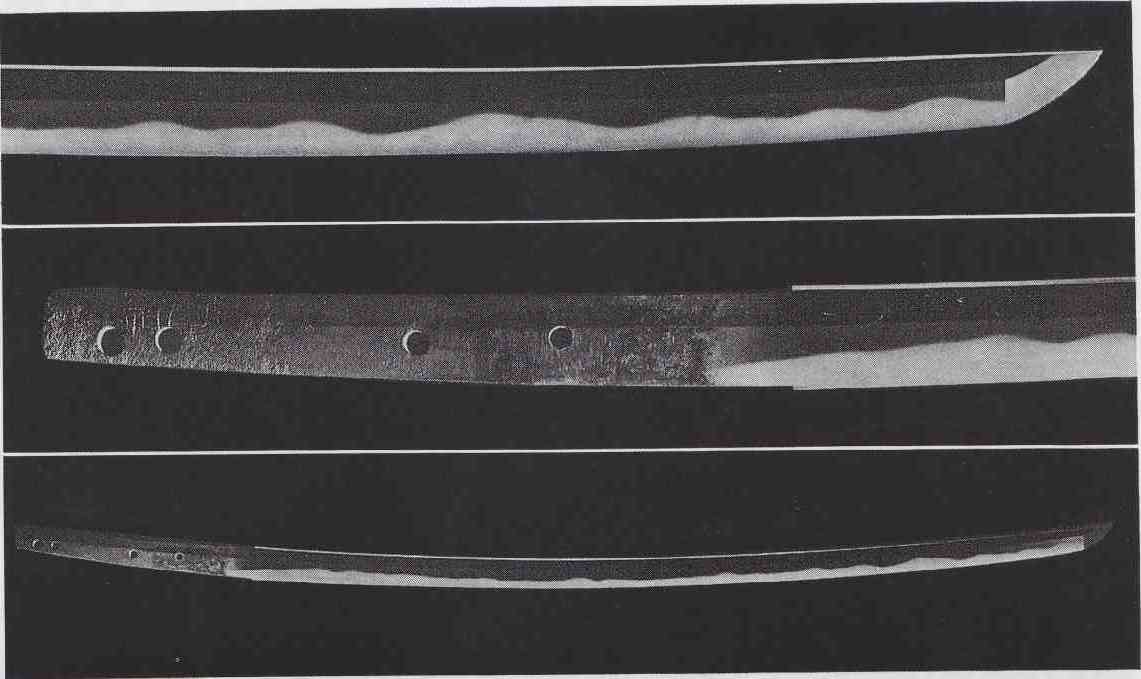

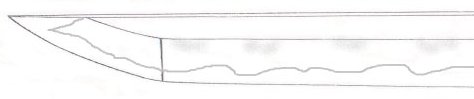

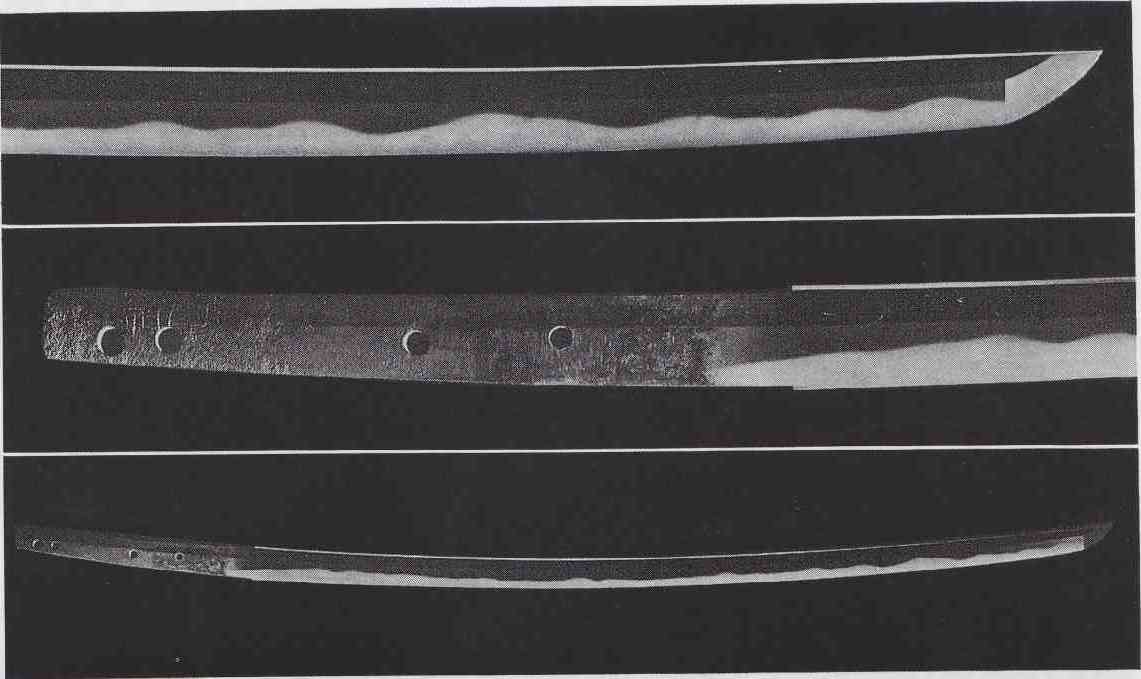

| 大兼光の刀 |

|

| 徳間書店「日本刀全集」第二巻より |

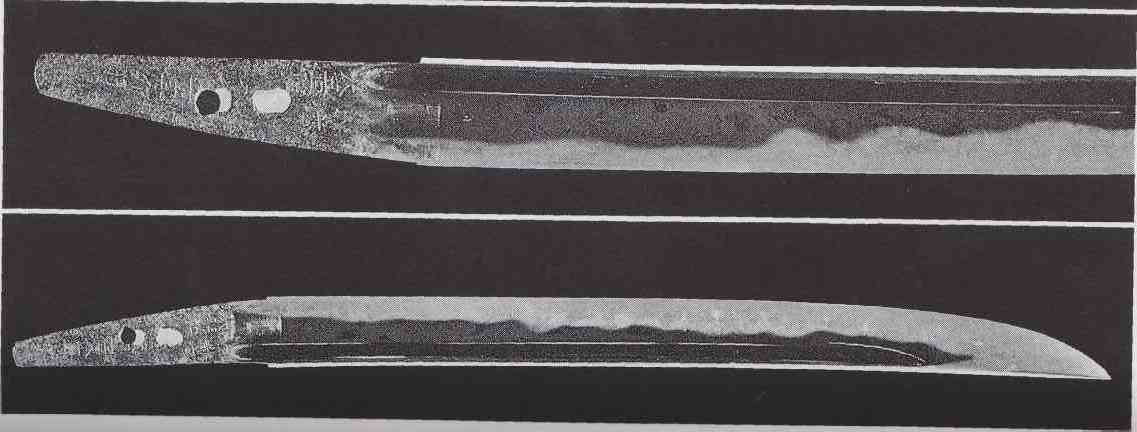

南北朝時代には相州伝が流行し、備前国においても長船に住しながら、相州伝を加味した新たな伝法が生み出されています。これを相伝備前(そうでんびぜん)と呼びます。

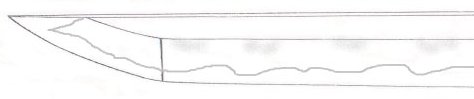

上の写真は、相伝備前系の鍛冶である兼光(かねみつ)の刀で、大磨上げ無銘となっています。兼光は初代景光の子で、長船三代目を継いだ刀工で、鎌倉後期から南北朝時代にかけて作刀し、二代あるとされています。その初代とされる兼光は大兼光(おおかねみつ)と呼ばれます。

兼光系は相伝備前とはいえ、鍛法や焼き入れ法は備前伝通りに行っています。しかし当時流行の実用本位の相州伝を取り入れ、焼き入れ温度を高くしているため、備前伝には無い地景や金筋が現れています。

初代兼光は最上大業物(さいじょうおおわざもの)に分類されており、川を泳いで逃げようとした敵を兼光の刀で斬ると、敵は何事もなかったように対岸に泳ぎ着き、そのとたんに体が真っ二つになった(波遊ぎ兼光/なみおよぎかねみつ)、浪人が小豆の入った袋を肩に担いで帰宅途中、破れた袋から小豆がぽとりぽとりと落ち、浪人の差していた刀の割れた鞘からのぞいていた刀身の刃に小豆が当たり、その都度真っ二つに切れていくのです。これを後ろから見ていた武士が名刀であるとして買い上げ、主君である竹俣三河守(たけのまたみかわのかみ)に献上した(小豆兼光/竹俣兼光)など、その斬れ味ぬ関する逸話があります。

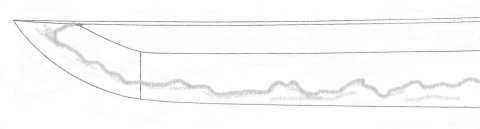

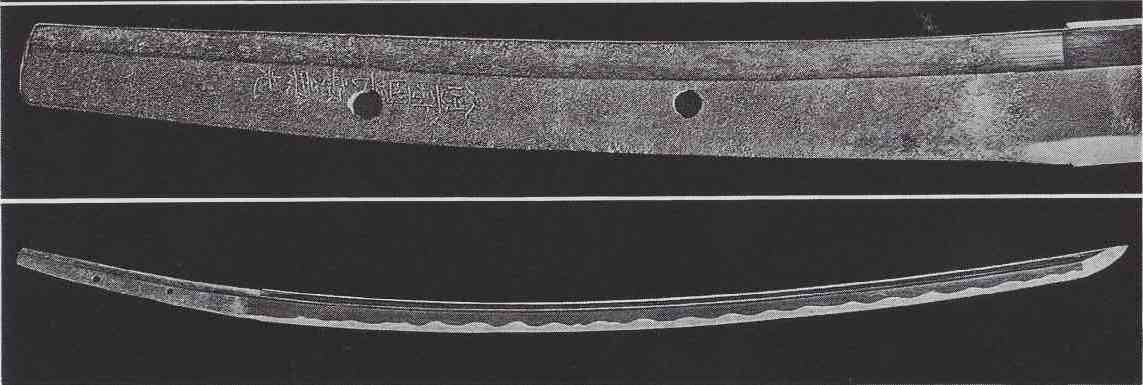

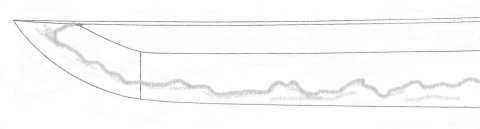

| 延文兼光の作風 |

|

| 延文兼光の大太刀(重要文化財) |

|

| 『日本名刀100選』佐藤寒山氏著より |

二代目とされる兼光は、南北朝中期の延文頃の作刀が多いため、延文兼光(えんぶんかねみつ)と呼ばれます。相州伝の影響を受けて丁子乱れは廃れ、景光創始の片落ち互の目や腰の開いた乱れ刃が大模様に焼かれ、鋩子の返りも長くなっています。

上の写真は上杉謙信の愛刀の一振で、刃長は三尺七分(93センチ)と長大で、身幅広く大切先となった堂々たる太刀です。小板目肌がよく詰み地沸つき、乱れ映り立ち、刃文は小湾れに互の目交じり、匂口締まって冴え(さえ)、鋩子は乱れ込んで突き上げ、返りは深くなっています。

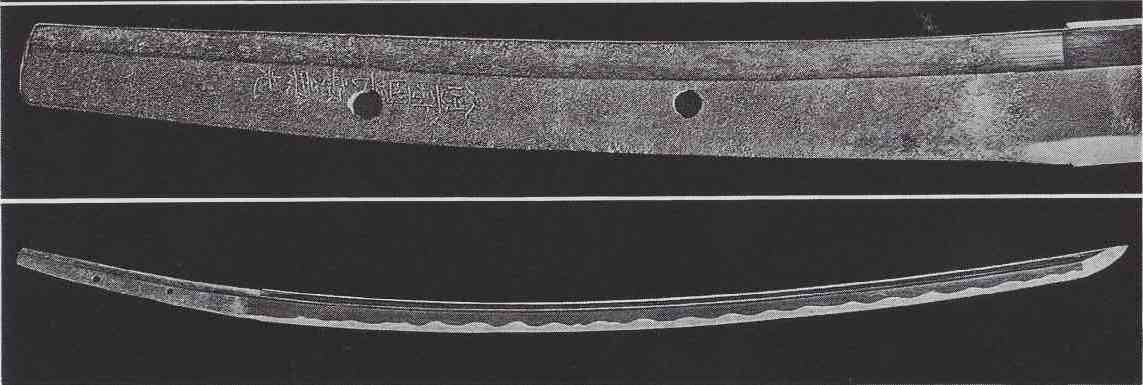

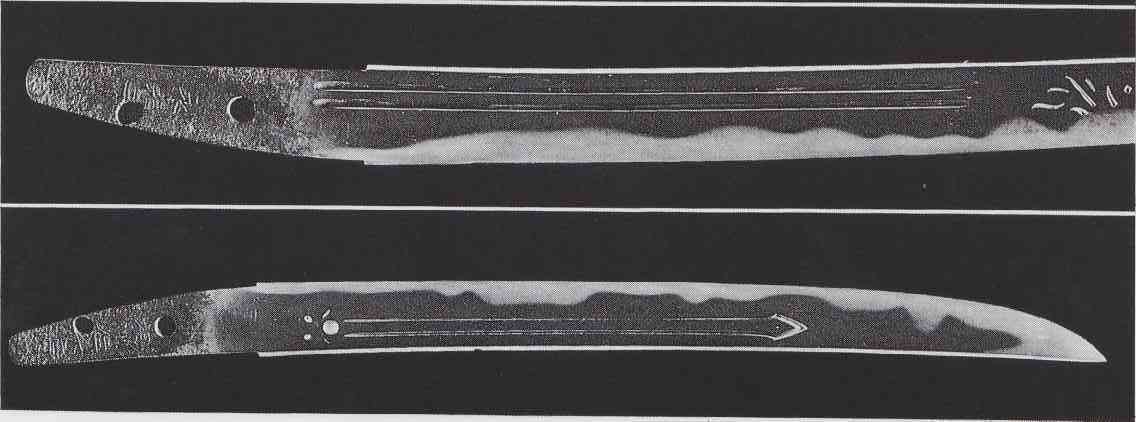

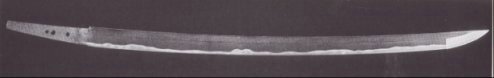

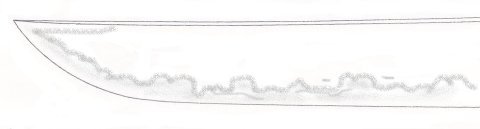

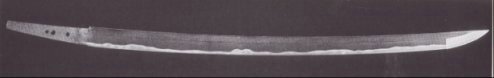

| 長義の作風 |

|

| 長義の太刀(重要文化財) |

|

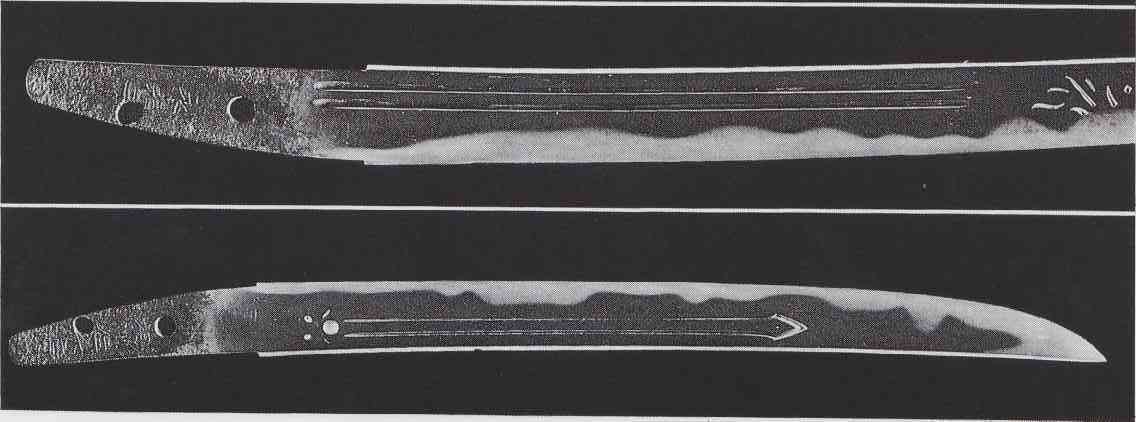

長義(ながよし)は、通常「ちょうぎ」と呼ばれ、正宗十哲の一人で、相伝備前鍛冶の中で最も相州伝風の作風を鍛えた刀工です。兼光は鍛錬や焼き入れ法などは備前伝を守っていますが、長義はそれら全てを捨て去り、板目鍛えに荒沸本位の焼き幅広い互の目乱れを焼き、鋩子も大きく乱れ込んで返りも長くなっています。

上の長義の太刀は、磨上げられて刃長二尺三寸六分、身幅広く大切先の太刀で、小板目がよく詰んで地沸つき、乱れ映り立ち、刃文は互の目乱れに小湾れ交じり、砂流し、金筋しきりにかかり、鋩子は乱れ込んで掃掛になっています。

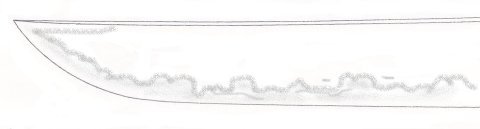

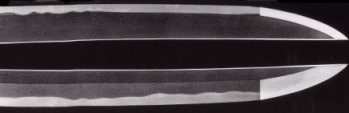

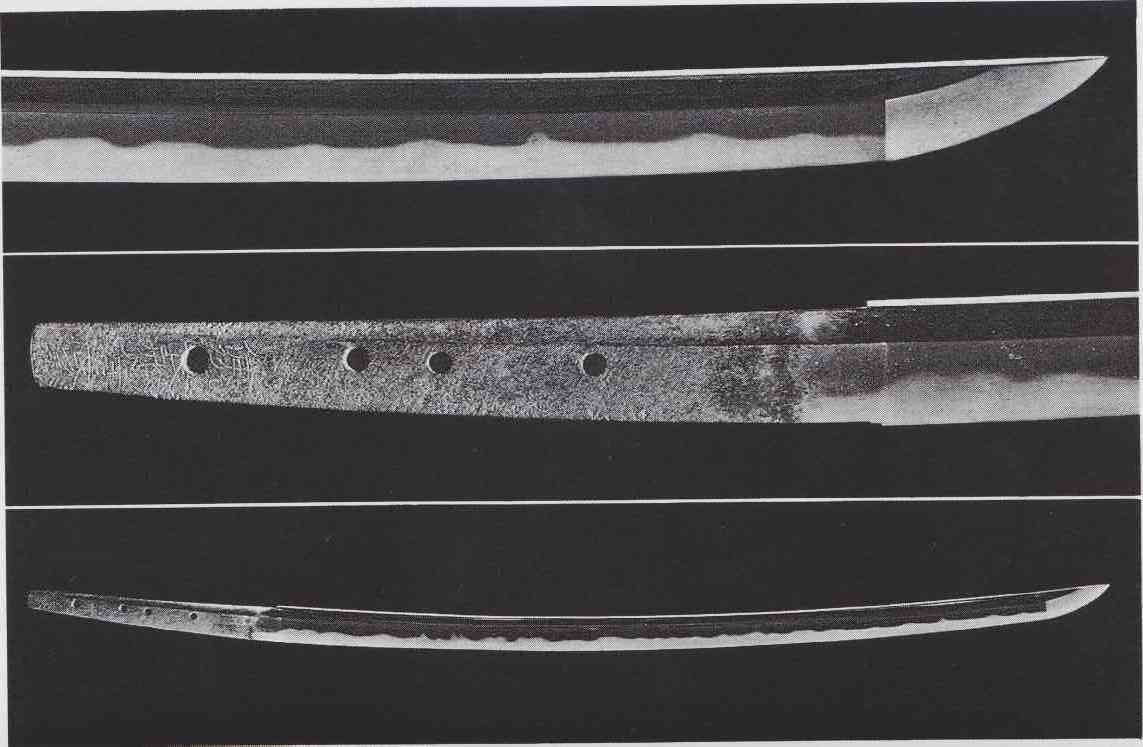

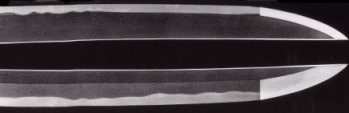

| 広光の作風 |

|

| 広光の寸延び短刀(重要文化財) |

|

広光(ひろみつ)は、南北朝期相州伝鍛冶の代表ともいえる鍛冶で、正宗門人と言われますが、その年代差から貞宗の門人であるとも言われます。この時代には相州伝がより誇張され華やかな作風となります。長寸で重ね薄く切先が伸び反りが浅い姿に、焼幅が広い荒沸本位ののたれ乱れなどを焼き、はばき元は焼幅狭く上に行くに従って焼幅が広くなり大模様になります。また、金筋や稲妻働き、刃縁が避けて地全体に沸が飛び、皆焼(ひたつら)状態になるのもこの時代からです。また焼きが強いため棟焼きも見られます。棟焼きとは棟にも焼きが入ることで、通常棟側には焼刃土を厚く塗るため焼きは入りません。

| 秋広の短刀(重要文化財) |

|

| 『日本名刀100選』佐藤寒山氏著より |

秋広(あきひろ)は、広光の子、あるいは弟と言われ、広光と共に南北朝時代の相州伝の代表的な刀工です。写真の短刀は刃長九寸五分(28.79センチ)、平造りで三つ棟となり、身幅広く重ねは薄くなっています。地肌は板目に柾目交じり、地沸厚く地景入り、刃文は小湾れに互の目交じり、飛び焼き激しく、砂流し、金筋見事に働き、鋩子は乱れ込んで掃掛(はきかけ)となり、表には素剣を、裏には梵字に護摩箸が彫られています。

| 将軍家伝来信国 |

|

| 至文堂「日本の美術」107より |

信国(のぶくに)は、山城国の来系鍛冶である了戒久信の子などと言われ、相模国の貞宗の門人と言われます。上の写真は、徳川将軍家伝来の一尺二寸九厘の寸延び短刀です。平造り、三つ棟で身幅広く、板目肌やや肌立ち気味で地景入り、小のたれに互の目交じりの刃文を焼き、表には二筋樋(ふたすじひ)、裏には樋の中に素剣を浮き彫りにし、添樋を彫ってあります。茎は生ぶで「信国」と二字銘があります。

この寸延び短刀は、松平伊予守綱政が、六代徳川将軍家宣(いえのぶ)に長男誕生の祝いとして献上したもので、代々徳川将軍家に伝わってきた物で重要文化財に指定されています。

信国は彫りの名人としても知られ、山城国に住しながらも作柄や彫刻の手法は山城伝ではなく相州伝でありますので、この相州伝の項で取り上げました。なお、山城彫りと相州彫りの違いについては彫刻の項をご覧下さい。

| 名物 へし切り長谷部 |

|

| 徳間書店「日本刀全集」第一巻より |

長谷部国重(はせべくにしげ)は、正宗十哲の1人とされ、信国同様に山城国に住しながら相州伝を鍛えた刀工です。相模国の新藤五国光が長谷部を名乗っていることから、国重は新藤五系の刀工であるとも言われます。

上の写真は、大磨上げ無銘の二尺一寸四分の国重の太刀で、国宝に指定されています。身幅広く重ね薄い切先が伸びた姿で、良く詰んだ板目肌に地沸付き地景入り、沸が地に飛んで全体に飛び焼となり、のたれに互の目交じりの刃文を焼き、皆焼状態となった作風です。茎は大磨上げ無銘となっており、佩表に金象嵌で「長谷部国重 本阿(花押)」、裏に同じく金象嵌で「黒田筑前守」と極め銘があります。黒田筑前守とは長政のことで、長政所有であったものです。

「へし切り」の名の由来は、元の所有者であった織田信長が、無礼な茶坊主を成敗しようとした所、茶坊主が棚の下に隠れたため、信長はこの国重の太刀で棚ごと押さえて斬ったということに由来します。

左安吉(さの やすよし)は、鎌倉後期の彦山(豊後国)の修験僧鍛冶の流れを汲む、実阿(じつあ)の子で、左衛門三郎と称します。銘を表に「左」、裏に「筑州住」と切ることから、「左(さ)」と呼ばれます。「左」は左衛門三郎の略だと言われ、「さ」ではゴロが悪いので、備前国の一文字(いちもんじ)のように「左文字(さもんじ)」と呼びます。そしてこの系統を左文字一派と呼び、安吉は特に大左(おおさ)と呼ばれます。

安吉は正宗十鉄の1人とされ、祖先の古作九州物の作風から脱却し、相州伝の作を残しています。小板目肌に地景を交え、冴えて明るく、焼出しに乱れを一つ焼き込んでいるのが特徴です。鋩子はふくら上で一つ乱れて先は地蔵風になり、返りが寄るのが特徴です。鑢目は大筋違い、筋違いが主で、一門南朝年号を年紀に使っています。

| 名物 小夜左文字(重要文化財) |

|

| 『日本名刀100選』佐藤寒山氏著より |

上の短刀は安吉の短刀で、享保名物帳記載の名物小夜左文字(さよさもんじ)です。刃長八寸五厘(24.4センチ)、平造りで身幅やや広く、板目肌流れこころによく詰み、地沸付いて明るく冴え(さえ)、刃文は浅い湾れに互の目交じり、砂流し、金筋しきりに働き、鋩子は乱れ込んで先は鋭く尖って掃掛となり、返りは長くなっています。

小夜左文字の名は、西行法師の「年たけて また越ゆべしと思いきや 命なりけり小夜の中山」という歌によるもので、この歌は西行69歳の時の歌とされ、「年老いて、再び小夜の中山を越えることが出来るなど思いもしなかった。これも命あっての事であろう」と言った意味で、小夜の中山と呼ばれる難所を越えながらしみじみ詠んだ歌です。持ち主であった細川幽斎が命の次に大事な左文字の短刀を、「命なりけり 小夜の中山」にかけて名付けたと言われます。

なお、左文字一派は南北朝の騒乱時に南朝側について敗れたため、長門(長門左/ながとさ)、肥前国(平戸左(ひらどさ)、筑後国(大石左/おおいしさ)などへ移住しています。

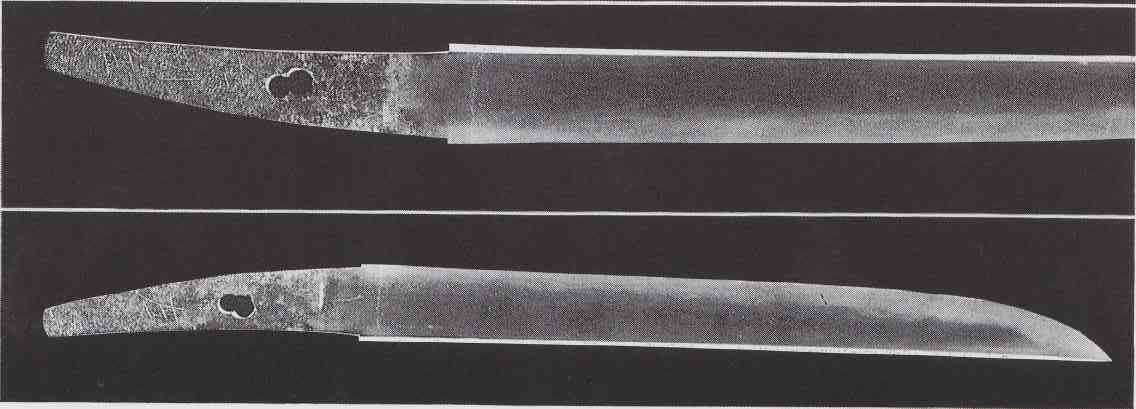

| 直綱の太刀 |

|

| 『日本名刀100選』佐藤寒山氏著より |

直綱(なおつな)は、岩見国(いわみのくに)の出羽(いずは)住と言われ、正宗十鉄の1人とされますが、一番疑問視されている刀工です。その作風が相伝備前風であるので正宗十鉄の1人に加えられたのかもしれませんが、作風や時代的にも無理があります。

写真の太刀は、磨上げられて二尺二寸七分(68.78センチ)、鎬造り(しのぎづくり)で身幅広く、板目肌が流れごころに地沸付いて地景入り、上半分には飛び焼きが見られます。刃文は小湾れに互の目交じり、匂深く砂流しかかり、しきりに金筋かかり、鋩子は乱れ込んで掃掛となっています。

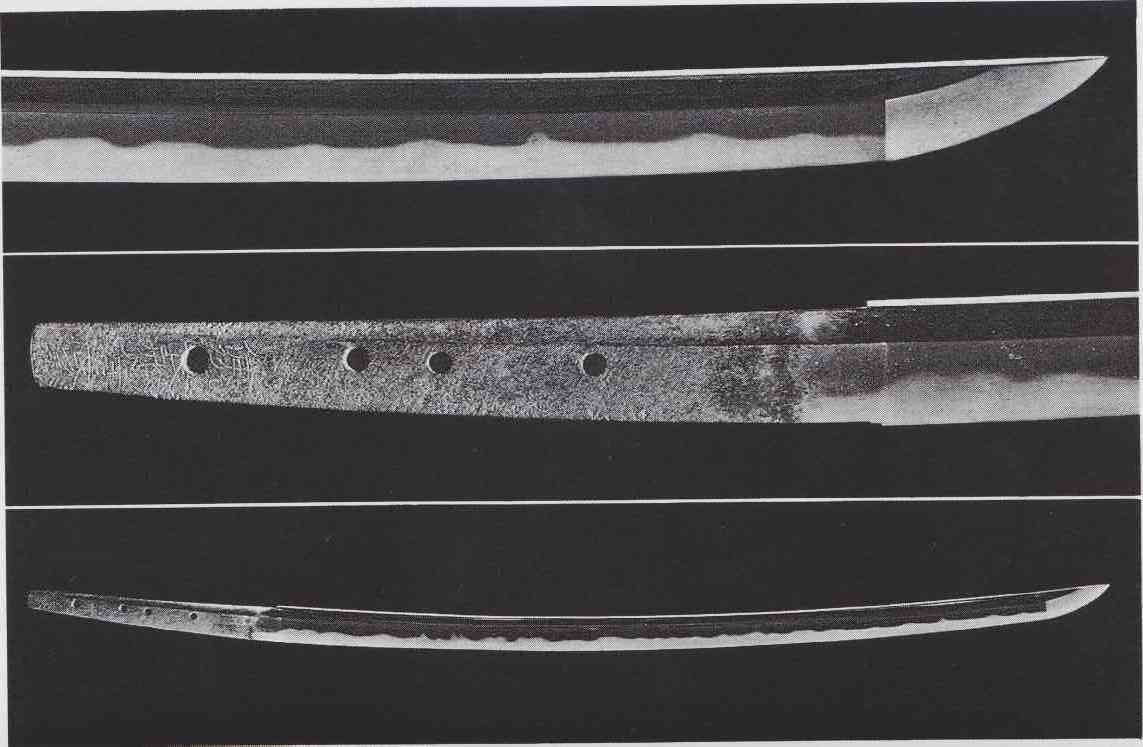

| 兼氏の作風 |

|

| 名物 分部志津 大磨上げ無銘 |

|

| 徳間書店「日本刀全集」第一巻より |

| 片切刃造りの腰刀 |

|

|

|

| 講談社「日本刀の歴史と鑑賞」小笠原信夫氏著より |

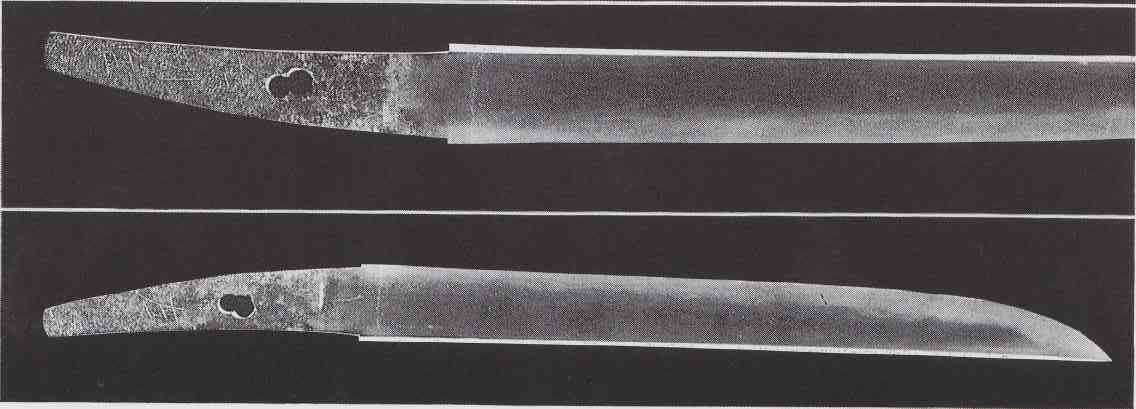

志津三郎兼氏(しづさぶろうかねうじ)は、大和国の手掻包永系の刀工で初め包氏と称して相模国の正宗に学び、正宗十哲の1人として美濃国へ移住して兼氏と改め(包氏とは別人説もあります)、大和伝系であった美濃国の刀工に相州伝をもたらし、初期美濃伝の祖となりました。

美濃伝は匂本位ですが、初期にあたる兼氏は板目肌で少し柾目が交じり、地沸付いて地景入り、沸出来の不規則な互の目乱れに尖り刃が交じり、鋩子は乱れ込んで掃き掛け風に丸く浅く返る場合と、焼き詰めとなるものもあり、相州伝風の作風となっています。

写真の分部志津(わけべしづ)は、徳川家康の指料(さしりょう)として知られる、大磨上げ無銘となった二尺三寸三分の太刀で、重要文化財に指定されています。

初代兼氏と見極められた無銘物は、「志津」と呼ばれます。「分部」の名の由来は分かりませんが、恐らくは元の所有者の名前であろうと思われます。

写真の片切刃造りの腰刀は、二尺六分で刀表が片切刃造り、裏は鎬造りとなっており、刀銘に銘が切られています。刀銘であることから、刀のように刃を上にして帯に直接差して太刀の添料として用いられた戸考えられます。基本的に銘は表に切るものだからです。従ってこのような寸法が伸びた腰刀がのちの刀へと発展したとも考えられています。

この造り込みは鎌倉末期頃から流行しています。なぜこんな造り込みが流行したかと言うと、右手のみの片手打ちで切りつけた場合、この造り込みだと刃が流れず真っすぐに切る事が出来るからです。これには科学的な理由があり、それについては日本刀の科学の造り込みの効果をご覧下さい。

直江志津(なおえしづ)とは、兼氏の死後に弟子達が隣接する直江村へ移住し鍛刀したことからこう呼ばれ、南北朝時代の中期の延文・貞治頃から室町時代のごく初期頃まで栄えました。兼氏同様に大和伝に相州伝を加味した作風で、太刀姿は時代の要求により身幅広く切先が延びた豪壮な姿が多く、鎬に柾目が目立つようになります。刃文は沸出来の互の目が主で、尖り刃が交じり、鋩子は地蔵風になります。

直江志津と呼ばれる刀工には、二代兼氏、初代兼俊(初代兼氏の弟)、初代兼次、初代兼友、初代兼久などがいます。

| 直江志津の作風 |

|

| 兼次の短刀 |

|

| 至文堂「日本の美術」137より |

<山城国>来国次、信国、長谷部国重

<大和国>尻懸則長

<摂津国>中島来国長

<相模国>貞宗、廣光、秋廣

<近江国>高木貞宗、甘呂俊長

<美濃国>志津三郎兼氏、直江志津兼友、金重

<越前国>千代鶴国安、浅古当麻信長

<加賀国>藤島友重

<越中国>呉服郷則重、江義弘、宇多国房・国宗

<紀伊国>入鹿実綱

<但馬国>法成寺国光

<石見国>直綱

<備前国>長船兼光、倫光、長義

<備後国>古三原

<筑前国>左安吉

<豊後国>古高田友行、筑紫了戒一派

<肥前国>平戸左盛廣

<肥後国>中延寿国村

![]()

![]()