1459年

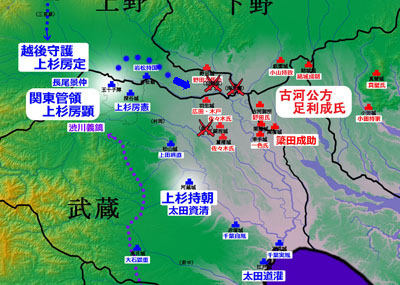

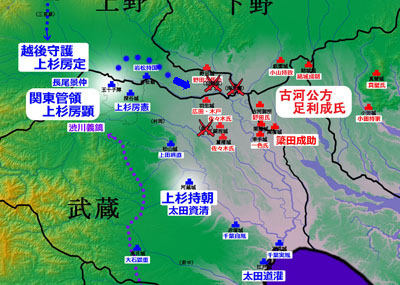

長禄3年、堀越公方足利政知の補佐役として室町幕府から関東に派遣された渋川義鏡が軍勢を率いて五十子の陣に入った。

越後守護上杉房定も国人たちを引き連れて合流した。

1459年10月

五十子の陣に集結した上杉方の大軍が古河に発向。

10月14日、太田荘会下(えげ)で合戦、成氏方優勢。

上杉方は利根川を渡り上野に退却。

翌15日朝、海老瀬口で、夕方には羽継原で合戦。 成氏方勝利。

上杉方は五十子の陣に退却、上杉持朝は本拠地の河越に逃たが京都へは上杉方が勝利のとの知らせが届けられた。

陸奥の白河結城氏など陸奥の諸将は督促に従わず出陣しなかった。

上杉軍の大敗で、寝返った武将も再び成氏方へ寝返る者もあらわれた。

1459年11月

上杉方の佐竹実定は江戸通房とともに成氏方の結城・真壁・小田の軍勢と常陸国信太荘で戦い敗れる。

1460年

長禄4年1月、今川範忠は伊豆国人狩野介の軍勢を残し鎌倉から帰国。

この後4月ごろ、堀越公方が滞在していた国清寺が成氏方に襲撃され御所を堀越へ移す。

1461年4月

寛正2年4月,成氏勢は松山城主上田綱直の留守をついて上杉方の防衛ラインの一角である松山城を攻略した。

これを知つて馳せ帰つた綱直は数ヶ月後にようやく城を奪回。

1461年5月

将軍足利義政が岩松家純にあてた5月14日付けの御内書によると、岩松持国が成氏に内通し誅殺される。

1461年7月

上杉持朝の相模守護の権限を停止し、公方府が相模支配権を接収。 実質的に掌握したのは渋川義鏡と代官板倉頼資であり、渋川氏と扇谷上杉氏の対立が表面化。

この頃は、渋川義鏡の讒言により扇谷上杉氏の重臣達が揃って隠居するなど、背後から足をすくわれ。 また幕府権威の低下で奥州諸将が様子見を決め込み、今川氏の鎌倉からの撤収など、戦況は成氏方が優勢に展開していた。

1462年12月

寛正3年12月29日、享徳の乱の発端となった変に加わった結城成朝が幕府方に寝返えったため、結城氏の重臣で下妻城主の多賀谷氏に暗殺される。

結城氏の家督は結城成朝の甥、結城氏広が継ぐ。

1463年8月

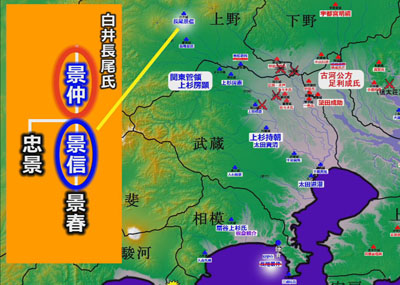

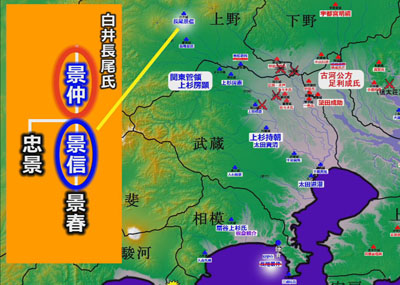

寛正4年8月26日、上杉方の中核だった長尾景仲が鎌倉で死去。 家督は高齢を理由に寛正2年景仲の子、景信がが継いでいた。 (景信の子景春の名前が出てきた、長尾景春の乱の主役はこの時20才前後)

1465年6月

寛正6年6月19日、堀越公方足利政知の執事、上杉政憲が箱根を越え武蔵へ向かった。

1465年7月

下総松渡、武藏太田荘、下野足利荘などで合戦。

1465年9月

成氏が自ら太田荘に陣を取った。

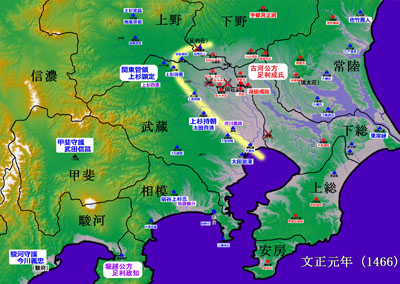

将軍足利義政は上杉を救うため駿河の今川義忠、甲斐の武田信昌などに出陣を命じたが動かず、戦線は膠着状態となる。

1466年2月

寛正7年2月4日、武蔵北根原で合戦。

12日、管領上杉房顕、五十子陣で病死。

1466年10月

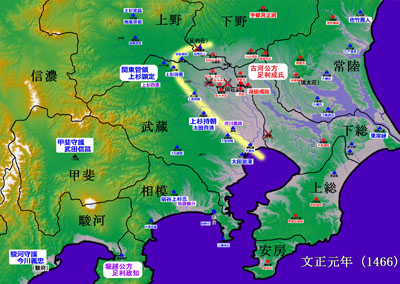

文正元年10月、管領上杉房顕は実子がなく、越後守護上杉房定の次男龍若が山内家に入り上杉顕定と名乗り関東管領を継ぐ。

上杉房定の長男定昌は越後守護家の後継者で白井城に在城。

幕府は堀越公方の補佐渋川義鏡を武蔵に下向させる。 義鏡は蕨城を本拠とした。

1466年11月

11月15日、鎌倉長尾氏の長尾景人は室町幕府から下野足利荘の代官に任命され、成氏方の支配下にあった足利荘に勧農城を築城。 以後、景人の一族は足利長尾氏と呼ばれるようになる。

この人は、享徳3年(1454年)12月に父と兄が関東管領上杉憲忠と共に足利成氏に討たれた為、家督を継いで憲忠の弟房顕に仕えていた。

上杉方は成氏を牽制する拠点を手に入れた。

1467年1月

応仁元年1月17日、京都で応仁の乱勃発、都が戦場となり幕府は関東の乱の鎮圧どころではなくなる。

1467年9月

9月6日、扇谷上杉持朝が河越で死亡。 家督は孫の政真が継ぐ。

1467年12月

12月24日、常陸太田城では上杉方の佐竹義人が死去すると孫の佐竹義定は江戸通長の元に追放され、代わって孫根城に追放されていた成氏方の佐竹義俊・義治父子が常陸太田城に復帰、成氏の拠点が増える。