享徳の乱(1)始まり~古河公方成立

享徳3年(1454)12月~享徳4年(1455)6月

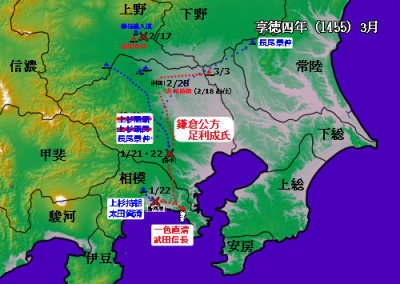

1455年1月

享徳4年1月5日、公方足利成氏は上野の敵を退治するため、鎌倉を発ち、武蔵府中の高安寺(府中市)に陣を取った。

これを聞いて上杉方は犬懸上杉憲秋、扇谷上杉顕房、長尾景仲などが上野国を発った。

6日、扇谷上杉持朝、太田資清、など千人余りが糟屋・七沢城(厚木)を出て島河原(平塚市)に布陣し、後に続く上杉軍を待った。

21日、武蔵府中での合戦が始まる。

上杉方の先手の大将上杉憲顕は深手を負い、退くことができずに高旗寺(日野市)で自害。

22日、上杉方の新手の兵が分倍河原に押し寄せたが、成氏の兵はきのうの合戦に勝って勢いがついていたため、上杉方の武将は、ことごとく敗れて負けいくさとなった。

後陣に備えていた扇谷上杉房顕は踏み止まって防戦したが、自身も深手を負って、夜瀬というところに留まって1月24日二十一歳で自害した。

同じ日(1月22日)、成氏方の一色直清、武田信長らの軍勢が、島河原に押し寄よせ上杉軍を急襲。

上杉方では、小勢の成氏勢が攻めて来るとは予想しておらず油断していたため、不意を突かれた上杉持朝らは敗走する。

1455年2月

2月15日、成氏は赤堀時綱に上杉方の善信濃入道(前橋市)の攻撃を命じる。

17日夜、赤堀時綱は善氏一族の在所を焼き討ち。

18日、赤堀時綱は村岡(熊谷)の陣所に出仕。

長尾景仲は敗軍の兵を集めて常陸国小栗の城に立て籠もった。

成氏の軍勢は2月28日村岡(熊谷)、3月3日古河へと進んだ。

1455年3月

鎌倉公方足利成氏は上杉憲忠を討ったあと、上杉勢を追って北関東に進軍していた。

この時、下総には上杉方の千葉胤直がいた。

3月20日、原胤房は密かに成氏からの援軍を得て、千葉氏の本拠である千葉郷(千葉市)に攻め入る。

不意を突かれた千葉胤直・胤宣父子と、胤直の弟の胤賢は防戦することもできず千葉郷から落ち延び、千田荘の多古城と志摩(島)城に籠城。上杉方からの援軍を待ちつつ、籠城を続けた。

一方上野では、

24日、岩松持国は毛呂(伊勢崎市)に陣を移し、那波掃部助在所を攻撃。

1455年4月

4月4日、岩松持国の子三郎は小此木(伊勢崎市)で小此木刑部佐衛門尉を討ち捕らえ、富塚(伊勢崎市)に侵攻。4月8日の岩松持国闕所注文によると、深谷の新開、前橋の荒蒔も恩賞として公方成氏に要求し、成氏が承認している事から、この頃新開や荒蒔へも侵攻したと考えられる。

7日、公方成氏は、小田、簗田、筑波、小山を指し向けて小栗の城を攻撃。上杉衆も討って出て、数日の間合戦が続いた。このころ成氏は結城まで出陣。

山内上杉房顕が新たな関東管領に任命され、4月中旬、上野の平井城(藤岡市)に入った。

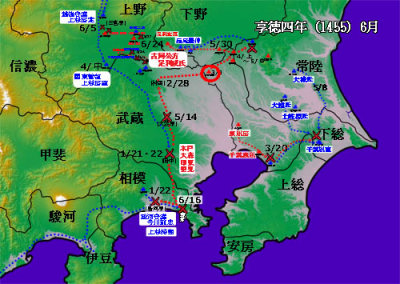

1455年5月

京都の御下知をなおざりにはできないので、山川・真壁氏らも上杉方として蜂起したが城を攻め落とされて、成氏に降伏した。

5月8日、関東管領山内上杉房顕は、千田荘で籠城を続ける千葉胤直らを救うため、常陸国信太荘の山内衆へ軍勢催促状を送り、下総へ攻め入るよう指示をした。

11日、成氏の弟、定尊が鎌倉から足利に入る。

14日、武蔵大袋原(川越市)で合戦。

5月中旬、小栗城落城。上杉勢、天命(佐野市)・只木山(足利市)へ敗走。

30日、成氏は小山城へ入城。

1455年6月

越後守護・上杉房定の軍勢が、三国峠を越えて白井城に入る。

6月5日、成氏方の岩松勢(新田・烏山・桃井)と、上杉勢が上野の三宮原(吉岡町)で戦闘となる。岩松持国は後詰として角淵(玉村町)に布陣した。上杉方が勝利し、成氏方は高井要害(前橋市)に立て籠もった。

12日、成氏は小山を発ち西に進軍し、6月24日、足利に陣をすすめる。

16日、駿河守護・今川範忠が鎌倉に入る。扇谷上杉持朝も今川軍に合流した。

成氏方は、木戸、大森、印東、里見らが迎え撃つも敗北し、武蔵府中に落ちて行った。

北関東の上杉方を打ち取るために遠征していた鎌倉公方成氏は、この敗北により鎌倉へ帰還出来なくなり、古河を本拠とした。 こののち古河公方と呼ばれる。