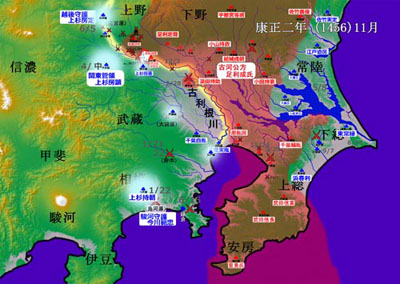

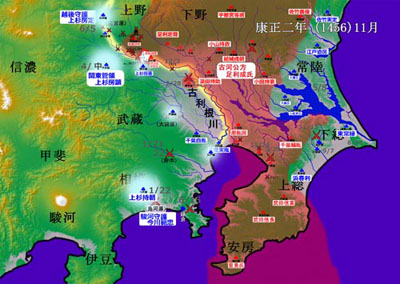

今から560年程前、康正2年(1456)、公方足利成氏と上杉氏(室町幕府方)が対立した享徳の乱が勃発して1年あまり、上杉勢と古河公方勢は古利根川(ふるとねがわ)を挟んで対峙していた。

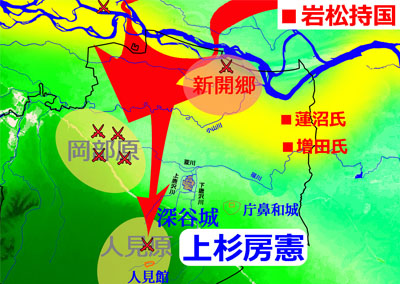

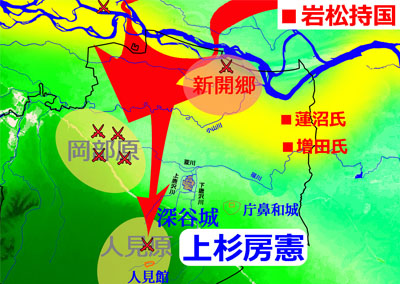

利根川の渡河点でもある深谷では、利根川の向う岸の成氏方の岩松氏が、利根川を越え小山川までの新開郷を領有していた。

また土塁を備えた増田氏の館も有り成氏方が迫っていた。

深谷では庁鼻和上杉と呼ばれていた深谷上杉五代上杉房憲が庁鼻和(こばなわ)に土塁に囲まれた館を構えていたが、古河公方勢が深谷領に侵攻し岡部原などで合戦が多発しており、新たに堅固な城を築く必要があった。

深谷上杉房憲は、北に菱川、西に上唐沢川、東に下唐沢川に囲まれたこの地に堀を巡らせた城を築いた。

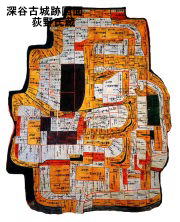

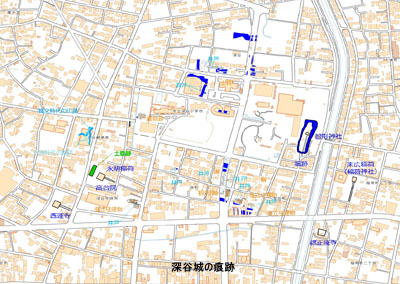

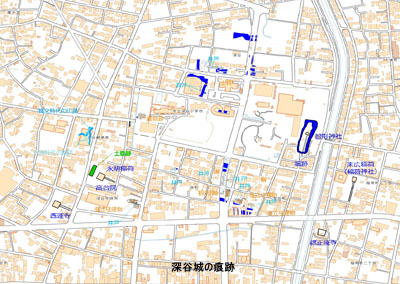

深谷城はどの様な形をしていたのか再現を試みる。

■広大な深谷城の城域から比べれば僅かな範囲ではあるが、深谷市などによって十数次に渡る発掘調査が行われておりその結果、断片的に堀跡が判明している。

■深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書第69集では、地籍図を基に堀跡を推定している。 この手法を参考に、深谷古城図・発掘調査の結果、そして地籍図を基に想像を膨らませ再現を試みる。

但し、学術的な根拠が有る訳では無く、飽く迄も想像です。

■城の南東部分の発掘調査では堀の縁の部分が見つかっている。しかし、トレンチ調査では堀の対岸まで達しておらず堀の幅は30mを超えると思われる。

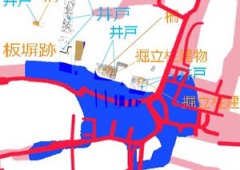

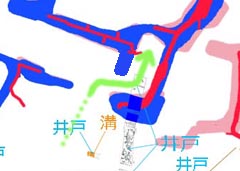

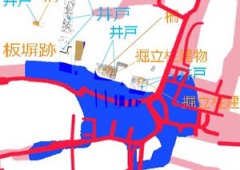

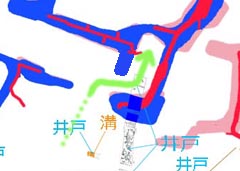

赤;池又は水路と推定される分部

ピンク;水田

(深谷市報告書に掲載の地籍図から推定)

■地籍図の水田の部分を重ねてみると大きな堀が想像できる。

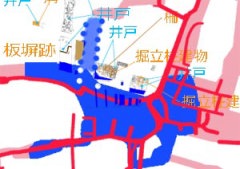

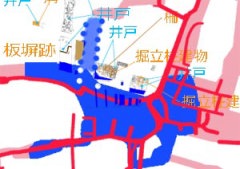

■この堀を切る様に北方向に追加された堀跡が見つかった。 第5次発掘の際見つかった堀と対を成すものと推定されるが、土壌分析の結果、深谷城が廃城となって100年以上後、天明3年(1783)の浅間山噴火の後に掘削された可能性が大きいため、今回の復元には採用しない事にした。 しかし、誰が何のために掘削したのだろうか?

■結局、根拠は全く無いが小さめのこの様な堀を推定した。

■大手は堀に橋を架けたのか土橋だったのか?、『深谷古城図』を観察すると、土橋の様な表現をしており、土橋とした。

■大手門を入った左の曲輪の北側に堀が描かれた絵図が有る(深谷古城図)、地籍図でも水路や水田が有り、堀を配置した。

この曲輪の中央部、第14次発掘調査で井戸跡の東に堀跡が発掘された、『深谷城図』では短い土塁が描かれている。

地籍図の水路の痕跡も考慮しこの様な堀を配置した。

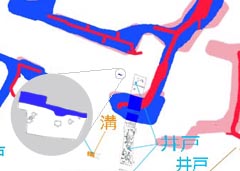

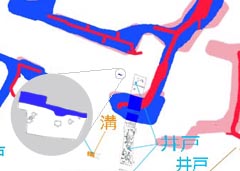

■本丸の部分は、第3次発掘調査で堀跡が発掘されている

絵図では本丸の左に堀を挟んで二ノ丸が描かれているが、地籍図にはその痕跡が見当たらない、全くの想像で二ノ丸を囲む堀を配置した。

■本丸の南に第8次発掘調査で堀跡が発掘されているが

調査区域が小さい事もあり他の堀との接続が定かではなく、今回の復元では触れなかった。 本丸の堀を南へと拡張すると本丸入口への虎口とも思えるが・・・

■城の北部分は、多くの堀跡が発掘されている。

地籍図や絵図を参考に堀を配置した。

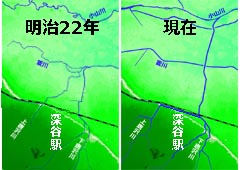

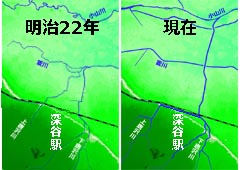

■現在の上唐沢川と下唐沢川は洪水対策のため、昭和に入って改修されたもの。

上・下唐沢川の洪水対策は櫛引大地の雨水を参照

城の外堀としての流れは明治22年地図の流路をそのまま採用した。 また、滝宮神社の湧水も堀に流れ込んでいた。

■土塁は『深谷古城図』から土塁が有ったと思われる範囲を推定。

その後の深谷城

深谷城はその後134年に亘り戦国期の深谷上杉氏の居城となった。

天正18年(1590)豊臣秀吉の関東攻略のとき開城し、徳川家康関東入国により松平一族が居城したが、寛永4年(1627)空城となり、寛永11年(1634)178年続いた深谷城は廃城となった。