伊勢平氏は、源氏と双璧をなす武門を誇っていたが、河内源氏の活躍の陰に隠れ次第に地盤沈下して行った。

その後、伊勢平氏は西国の国司を歴任し力を蓄え、さらに、白河院の近臣らに結びつき台頭して来ていた。

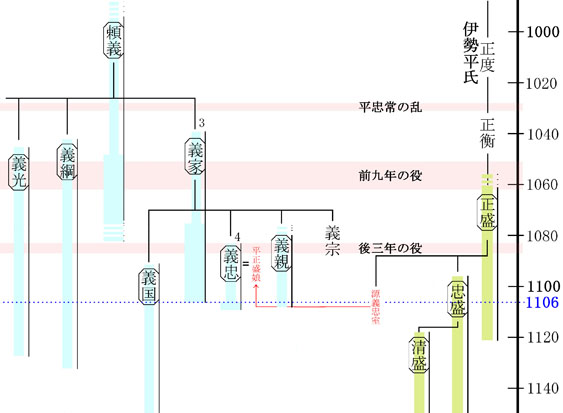

嘉承元年(1106)~天仁二年(1109)

伊勢平氏は、源氏と双璧をなす武門を誇っていたが、河内源氏の活躍の陰に隠れ次第に地盤沈下して行った。

その後、伊勢平氏は西国の国司を歴任し力を蓄え、さらに、白河院の近臣らに結びつき台頭して来ていた。

一方、河内源氏は、平忠常の乱・前九年の役・後三年の役を平定し、名声を高めていった。

しかし、後三年の役を平定し、地方武士からの信頼も厚かった源義家は、白河院の院政と対立する摂関家に仕えていた事もあり、義家に対する朝廷の警戒が強まり、次第に冷遇されていくようになった。

そこで、河内源氏は平正盛の娘を、義忠の妻とし勢力挽回を図っていた。

1106年

嘉承元年、義国が、叔父の義光と常陸国においていさかいを起こし合戦、朝廷から両名の捕縛命令が出る中で義家が没し、三男義忠が家督を継承する。

長男義宗は若くして死去し、次男義親が家督を継承すべきであるが、繰り返される濫行により、義親は朝廷が派遣した追討使に討ち取られてしまう。 この追討使は皮肉にも義忠の舅である平正盛なのである。

1109年

天仁二年義忠が何者かに襲われて死去した。

義忠には嫡男が無かったので、河内源氏の跡を継ぐ候補者は、義国と、義親の子為義となるが、義国は常陸国で合戦を起こし、関東の地で蟄居の身であり、必然的に為義が河内源氏の棟梁となった。

義忠暗殺の犯人については、義家の弟である義綱と、その三男義明が黒幕であると目されて朝廷から嫌疑を受けた。

義綱はこれに怒り、父子そろって近江国甲賀郡に立て籠もった。

白河院は、河内源氏の棟梁を継いだ為義に、義綱父子を追討するように命じた。

義綱の子供達は、自分たちの身の潔白を証明するために自害、父は投降し佐渡に流された。

しかし、真犯人は義忠の叔父であり義綱の弟である義光であった。

義光は常陸平氏の平成幹に義忠を暗殺させたのである。 さらに、負傷した成幹に、義光の兄又は弟である快誉のもとに身を隠すよう命じ、そして口封じのために快誉に成幹を殺害させたのである。

しかし、義光が事件の真犯人であることが知れ、義光は常陸国に逃亡した。

事件は義光が、兄義家の没後に野心をおこし、河内源氏の棟梁の座を狙ったと言うのが一般的であるが、河内源氏の勢力を削ごうと、白河院が義光を利用したなどの説もある。

こうして、実力者を失った河内源氏は凋落してゆく。