享徳の乱(8)文明9年3月から5月、南武蔵と相模の戦い、五十子陣奪還

(1477年3~5月)

1477年3月

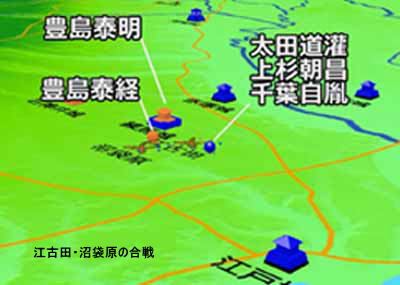

文明9年3月14日、太田道灌は、江戸城と河越城を分断する景春方の石神井城・練馬城の豊島泰経・泰明兄弟の攻略を計画したが、多摩川が増水し相模勢が到着せず実行できないでいた。

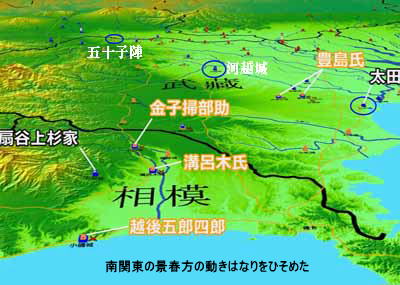

18日、扇谷上杉家の相模勢が、景春方の溝呂木氏(みぞろぎ)が籠もる溝呂木の要害を攻め落とす。

その日のうちに、小磯の要害を攻めたので夜に入ってから越後五郎四郎は降伏した。

その後、小沢城(こさわ)に向かい攻撃したが、軍勢が少なく簡単には落とせなかった。

景春方は、横山(八王子市)に在陣していた吉里宮内らが小沢城の後詰めのために討って出て、武蔵府中に陣を取り、扇谷上杉方の小山田衆の小山田要害(町田市)を攻め落とし相模へ侵攻した、とあるが随分と遠回りしている、二手に分かれたか、又は一隊だけが武藏から南下し府中を経由して小山田要害へ向かっただけなのか?

また、河越城の押さえのために、小机城主、矢野兵庫助を大将として苦林(にがばやし、毛呂山町)に陣を張った。

14日、太田道灌、扇谷上杉朝昌、千葉自胤以下が、豊島泰明の練馬城を攻撃、豊島泰明が降伏したので引き上げる途中、泰明の兄、豊島泰経が救援に駆けつけたので、江古田(えごた、練馬区)・沼袋(ぬまぶくろ、中野区)原で合戦となり、弟豊島泰明や豊島氏の庶流赤塚・板橋氏らが討死。

18日、太田道灌は、豊島氏と会見し城の破却を条件に停戦となった。

また相模では、金子掃部助が籠もっていた小沢城が落城。

28日、豊島氏が停戦の条件を実施しないので、道灌は豊島氏の石神井・練馬両城を攻め落とした。

これにより武蔵南部と相模における景春方の動きはなりをひそめた。

太田道灌は江戸城と河越城を分断している豊島氏を退治し、更に扇谷上杉家の本拠地周辺の景春方を退治した事により南関東の不安が取り除かれ、景春に奪われた上杉方の本陣、五十子陣奪還のため、北武蔵へと兵を向けることができる様になった。

1477年5月

5月、上杉顕定を大将とする上杉の本体は清水川の河畔(深谷市)まで進軍していた。

13日、太田道灌は、清水川の河畔の上杉軍に合流した。

14日、上杉軍が鉢形に向け軍勢を動かす、これを見て景春が用土原(寄居町)に陣を移し始めたところ、上杉勢が針谷原(深谷市)や用土原に押しかけて合戦となり、上杉方が勝利した。景春勢は鉢形城に退いた。

上杉方は大石氏、景春方では長野為兼が討死。長野氏は後に箕輪城を築く上野の有力武将。

上杉軍は鉢形城を攻め落とすために富田(本庄市)、四方田(しほうでん、本庄市)、甘粕原(美里町)に布陣し鉢形城を包囲した。

とあるが包囲には見えない、包囲するのであれば例えば塚田(寄居町)辺りに布陣するなど考えられる。むしろ五十子陣を守る防衛ラインの様に見える。

利根川の対岸は岩松氏が成氏方に対する防衛ラインを担っていた。

しかしこの頃、岩松家純は古河に赴いて成氏に従う姿勢をみせていた。