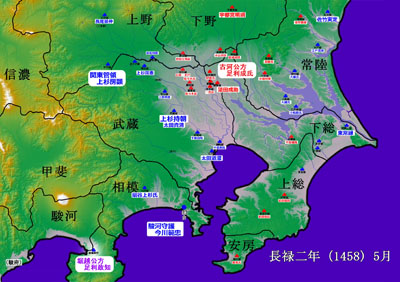

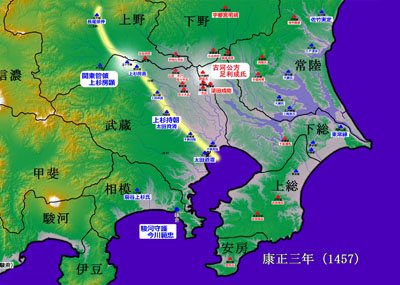

享徳の乱(4)防御ライン構築と堀越公方関東下向

康正3年(1457)~長禄2年(1458)

1457年

康正3年、扇谷上杉氏は新たな拠点として江戸城、河越城を築城。本拠を相模の糟屋館から河越城に移した。

河越城には太田道心(資清)、江戸城には太田資長(道灌)が入った。

また、扇谷上杉氏の重臣上田氏は松山城を取り立て、上杉方は江戸城、河越城、松山城、深谷城、五十子の陣と防御ラインを固めた。

その頃、上杉房顕は武藏五十子(いかっこ)に陣を取り古河公方成氏勢と対峙していた。

古河公方成氏は

関宿城に簗田成助、栗橋城に野田氏、騎西城に佐々木氏、幸手城に一色氏、菖蒲城に佐々木氏、羽生城に広田・木戸氏、野田城には野田右馬助を置き上杉方と対峙していた。

1457年7月

7月、将軍足利義政の庶兄(異母兄)が「関東君主」として下向することが決まる。

1458年1月

長祿2年1月11日、成氏が小山持政(おやま もちまさ)に功績を讃える書状を出している。

古河公方足利成氏退治のため将軍の兄弟が派遣されるという情報に、これまで成氏に従っていた諸将の中にも動揺が広がっており、小山氏の離反を恐れる成氏の姿が窺われる。

1458年3月

3月27日には、将軍足利義政が岩松持国に宛て懐柔の御内書を出している。

1458年5月

5月15日、岩松持国が、岩松長純とその家臣横瀬国繁の懐柔工作により成氏方から幕府方へ寝返えった。