184号(2024年8月発行)シニア期を楽しく元気に過ごそう♪

~第6回 排尿を失敗したときは~

年のせいか最近お漏らしをするようになった、トイレに間に合わない、などの声を聞くことがよくあります。そういった排泄の失敗が増えてきたらトイレの見直しをしてみましょう!まず最初に、

①寝床からトイレまでの距離を短く、段差は低くしてあげましょう。

体の痛みがあると、少しの段差を超えるのも、トイレに行くこと自体もおっくうになります。トイレに入るのに段差がある場合は、なるべく段差をなくしてあげましょう。トイレの数を増やしてあげるのも効果的です。

②ねこちゃん用トイレの猫砂はなるべく軽いものにしてあげましょう。

足腰が悪くなってくると、猫砂に足が埋もれて動きづらくなり、砂かきもうまく出来なくなります。システムトイレにしたり、猫砂を紙や木の砂などの軽いものにすると良いようです。

③お外でしか排泄しない子がお家の中で粗相をしたときは、褒めてあげましょう!!

なんで褒めるの?と思うかもしれませんが、粗相したときに怒ってしまうと、排尿行為そのものを怒られたと思い、ますます隠れたところで排尿するようになってしまうことがあります。また室内では排尿してはいけないと思い、昼夜問わず外に行くのを要求するようになってしまうこともあります。逆に、今までお外でしか排尿しなかったシニアのわんちゃんが、家の中で粗相をしたらチャンス☆と思い、沢山褒めて、家の中で排尿していいことを教えてあげましょう。

将来の介護に向けて、子犬の頃からオムツに慣らしておくこともよいと思います。高齢になってからのオムツやトイレの変化は、年齢が高ければ高いほど、慣れるのに時間はかかります。でも諦めずに、できることからトライしていきましょう。 (山﨑)

養生のための鍼治療や、尿漏れ対策の漢方薬もあります。どうぞご相談ください。

179号(2024年3月発行)4月より日曜日は休診とさせていただきます

12月から産休・育休をいただいております内山看護師ですが、1月に無事女の子を出産いたしました♥♥♥直前まで元気に働いてくれていたので、あれ?産休?なんてお声もちらほら。しばらくは子育てに奮闘してもらい、また元気に戻ってきてもらいたいと思います。

また、記録的大雪の年から10年間働いてきてくれた山本看護師ですが、第3子出産を5月に控え、ご主人の地元へ引っ越しをすることとなりました。元気で穏やかな人柄で、当院のハブとして、スタッフや飼い主さんとの間を取り持ってきてくれました。何の関わりもなかった山梨の地での10年がステキな思い出となって、新天地で益々幸せを紡いでいってくれますように、笑顔で送り出したいと思います☆彡

このようなスタッフの都合もあり、また子育てしながら働くスタッフが増える中、日曜日の保育先の確保などが難しいこともあり、

4月より当面の間、日曜日は休診とさせていただきます

ご不便をおかけいたしますが、どうぞご理解いただけますようお願いいたします。

178号(2024年2月発行)膝腰の痛みに新たな選択肢!

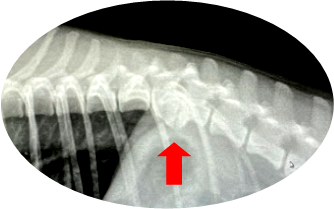

まずは下のレントゲン写真をご覧ください。

赤矢印の箇所の背骨(脊椎)が、他のところに比べて下に垂れ下がるように変形しているのがおわかりかと思います。これが「変形性脊椎症」です。同様に「変形性関節症」も、膝の関節や肘や手首の関節が変形する病気です。変形した軟骨が炎症を引き起こし、ひどい痛みをおこします。しかし「ひどい痛みがある」とは言っても、わんちゃんやネコちゃんは痛みを口にすることはできませんし、痛みがあってもなかなか症状を見せてくれません。

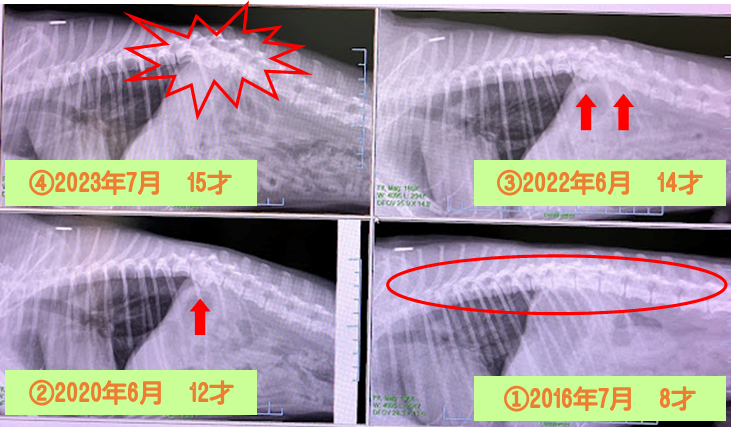

ここで、次の4枚の写真を見てください。

これは同じわんちゃんのレントゲン写真です。一年に一度、わんちゃんドックを受けている子です。右下の①から順に④へと、背骨の骨の形を見てください。①ではきれいな四角い骨がまっすぐに並んでいますが、②になると1ヶ所で骨の変形がみられ腰が曲がってきています。③では変形が重度になり、違う場所でも変形がみられます。④になると、骨は圧迫されてつぶれてしまっているようにみえます。この状態でも、この子は足を引きずったり腰を痛がったりすることはほとんどありません。しかし、いろいろとお話をうかがってみると、

●元気がなくなった

●疲れやすくなった

●運動量・遊ぶ時間が減った

●歩き始めがぎこちない

●筋力の衰えを感じる

などの症状があるようです。これらの症状を聞いて「年のせいじゃん」と思った方!これらは痛みのサインでもあります。もしおうちの子にこのような症状がある場合には、一度レントゲンを撮ってみることをお勧めします。すでに骨の変形がみられる場合には、痛みをとる治療を始めてみましょう。見違えるように動けるようになるケースも少なくありません。

痛みをコントロールするために、これまでは毎日内服する抗炎症剤での治療が一般的でしたが、月に一度の注射、という選択もできるようになりました。今までの抗炎症剤とは少し作用機序が異なり、炎症物質を抑制するだけでなく、痛みの感度を抑え、神経の形態と機能を元の状態に戻すことで痛みの悪循環を断ち切ります!実際に治療に対する反応は良く、月に一度注射に通っている子が増えてきました。年のせいかな?と気になっていた方は、どうぞ診察室でご相談ください。

174号(2023年10月発行)ナースのお仕事 ~千塚どうぶつ病院版~

part6.手術の準備&手術助手

前回まで院内検査の紹介が続きましたが、今回は手術時の看護師の仕事を紹介したいと思います。

手術予定の子が来院する前に、入院室を用意し、手術のための準備を始めます。手術の子が来院したら、手術中に点滴を流すため、留置針という柔らかいカテーテルを獣医師によって血管内に取り付けます。同時に採血も行い、手術をする上で血液検査上問題がないかをチェックします。

手術器具の滅菌や手術室の準備も私たちの仕事です。手術の内容や動物の大きさによって準備するものが変わってきます。手術は午前中の診察が終わり次第始めることが多いので、午前中は診療の助手などもしながら、手早く準備をすすめます。

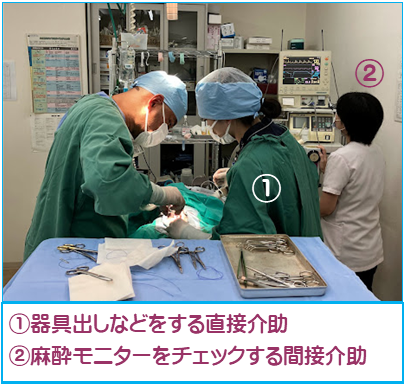

手術を始めるときには、まず麻酔導入時の保定、点滴、術部の毛刈りと消毒などを行います。手術の内容によって助手が必要な場合は、自身の消毒も行います。手術中は手術の助手をする直接介助と、手術進行に伴い必要な物を用意したり麻酔モニターをチェックしたりする間接介助の二つに分かれて動きます。

手術が終われば器具の片づけや手術室の掃除、術衣などの洗濯をして…というのが手術終わりまでの流れです!また、麻酔から覚めた後の体調管理、食事の管理も大切な仕事です

168号(2023年4月発行)国家資格「愛玩動物看護師」の誕生!

動物病院には主に2職種の人間が働いています。ひとつ目は獣医師。獣医学部のある大学で6年間学び、獣医師の国家試験で合格しなければいけません。当院では院長と牧獣医師の二人ですね。ふたつ目は、動物看護師です。今までは、各専門学校や団体が認定資格試験を行っていましたが、国家資格ではなかったため、資格を持っていなくても「看護師」と名乗って仕事をすることも可能でした。

しかし動物医療も様々進化をとげる中、しっかりとした知識・技術を兼ね備えた「動物看護師」の地位を確立すべく、令和元年6月に愛玩動物看護師法が制定され、新たな国家資格「愛玩動物看護師」が誕生しました。今後動物病院で看護師として働くためには、指定された大学や専門学校などを卒業し国家試験に合格することが必要となります。今年の2月には第1回目の国家試験が実施され、当院から受験した内山・山本・依田・山﨑4名全員合格しました!

今回の法律の制定により、獣医師の指示のもとに行う採血、カテーテル採尿、マイクロチップの挿入も行うことができるようになりました。今後、当院の看護師さんたちは、勉強を続けさらに進化していきます。ちょっとした不安でも気軽に相談してもらえる存在であると同時に、しっかりした知識・技術をもとに適切なアドバイスができる存在になれればと思います。

167号(2023年3月発行)鍼灸・漢方薬治療って実際どんな感じ?

今回は、漢方薬治療についてご紹介したいと思います。当院では動物用の錠剤の漢方薬「Qanpow」を主に使っています。これは「日本ペット中医学研究会」に所属している病院でのみ購入できるものになります。錠剤ですので苦みなどが少なく、また全部で15種類ありますので、体質・体調に応じて細かく使い分けることができます。錠剤でも投薬が難しいケースでは、塗る漢方「神気」も処方しています。こちらは生薬の成分を抽出した100%植物由来の漢方薬草製油です。人用・動物用を含めて20種類以上のオイルがあり、それを組み合わせて調合することで、その子だけの「塗る漢方」を処方することができます。漢方薬治療はどんな効果が出ているかというと↓↓↓

尿モレ(Mちゃん15才)

2週間の漢方内服で効果を実感。さらに2週間の内服で尿モレはみられなくなり、投薬終了。

脱毛(Rちゃん8才)

皮膚炎がありステロイド剤などで痒みはコントロールできていたが、大腿部の脱毛があり漢方薬を併用。飲み始めて1ヶ月目にはステロイドの減薬ができ、2ヶ月くらいで発毛し始めた。4ヶ月目には漢方薬を終了、その後脱毛なし。

特発性てんかん発作(Kちゃん10才)

痙攣を抑える薬をいくつも試したが発作回数が増え、漢方薬を開始。月に2、3回あった発作が、漢方薬を始めてからピタリとおさまった。1年たった今も痙攣は一度も起こっておらず、漢方薬を継続しながら西洋薬を減薬中。

他にも分離不安症、尿石症、おなかが弱い、歩きがヨタヨタしている、などの子でも漢方薬治療は効果が出ています。いろんな治療をしてみたけれど良くならない、なるべく薬に頼らない生活をしたい、自分が漢方薬で効果を実感したことがあるのでうちの子にも試したい、などの理由で漢方薬治療を始める方も多くいます。興味がある方は、どうぞご相談ください。

中獣医鍼灸師・中医漢方獣医師 稲葉牧

166号(2023年2月発行)かわいい!だけで選ばない

短頭種の犬や折れ耳の猫、新たな飼育禁止へ オランダ

【AFP=時事】オランダのピート・アデマ(Piet Adema)農相は20日、短頭種の犬や折れ耳の猫など、見た目はかわいいが健康に「悲惨な」問題を抱える「デザイナーブリード」と呼ばれるペットの新たな飼育や広告・ソーシャルメディアでの写真掲載を禁止する方針を明らかにした。

アデマ氏は「『かわいい』と思う気持ちが、罪のない動物を悲惨な目に遭わせている」「だからこそ、オランダはペットが見た目のせいで苦しまずに済む未来に向けて、大きな一歩を踏み出していく」と述べた。

先月1月21日に配信されたニュースです。オランダでは短頭種の健康上の問題についての意識が高く、すでに2年前には「安静時に呼吸音がしない・鼻孔(鼻の孔)が開いている・鼻の上のしわが目に触れない、などの6項目すべてを満たさなければ、繁殖に用いてはならない」と法律で定めています。日本でも短頭種は非常に人気があり、バグやフレンチブルなどの来院は近年とても多くなっている印象があります。しかし上記の記事にもあるように、短頭種は呼吸器などに問題があることが多く、「健康に悲惨な問題を抱える」子も多く見られます。

特に呼吸器の問題に関しては深刻なケースも多々あり、病院での手術や預かり時には、他の犬種以上に神経を使います。夏の暑い時期には、少し運動しただけでもハアハアとパンティングすることで呼吸困難、熱中症になってしまう子もいます。ですから夏期を中心に、短頭種の飛行機への預かりをしていない航空会社も多いのです。短頭種を飼う場合にはこれらの先天的な問題を知った上で、おうちでも室内の温度管理には他の子以上に注意したり、興奮させないようしつけたりすることも必要不可欠です。

鼻ぺちゃの子犬はかわいい!でも生まれつき障害がある子を、私たちが見た目のかわいさで選んでしまっていることが問題の根底なのだと思います。日本では超小型犬も人気があり、2kgにもならないチワワ、5㎏しかない豆柴など、近年わんちゃんの小型化はさらに加速していて、それに伴う弊害(膝蓋骨脱臼や心疾患など)も問題視されています。オランダのように飼育を禁じられてしまう前に、まずは私たち飼い主が意識を変えなければいけません。「かわいい♥」だけではなく、どんな犬種でも健康な体で生まれ、それぞれの人生(犬生?)を全うできるような社会でありたいですね。

159号(2022年7月発行)ハーネスと首輪 どっちがいいの?

私が子供の頃、30年ほど前は、服を着ているわんちゃん・ネコちゃんなんてほとんど見ることはなく、キラキラしたかわいい首輪をしているだけでも、『このおうちはお金持ちなんだな~』なんて思ったものでした。『犬に服を着せるなんてかわいそう!』という考えが主流でもあったと思います。

今では暑さ・寒さ対策や、皮膚の弱い子が皮膚を守るためにと、わんちゃん・ネコちゃんに服を着せることへの抵抗感がなくなり、可愛いお洋服を着て来院される子も多くなりました。しかしわんちゃんやネコちゃんを飼い始めたとき、首輪を買おうかハーネスタイプにしようか、悩みませんでしたか?今回は、首輪とハーネス、それぞれの長所短所を考え、状況に応じて使い分けができるようにしてみましょう。

わんちゃんを飼い始めてワクチン接種が終わったらお散歩デビューとなりますが、お散歩というのは自由に好きなように歩かせればいいというものではありません。飼い主さんを見ながら、人と歩調を合わせて歩けるようにしつけていく必要があります。そのためには、飼い主さんの合図が伝わりやすい首輪+短めのリードが必須です。また首輪はハーネスに比べると、不意な行動をしたときに制御しやすいという利点もあります。しかし、イタグレやシェルティー、我が家のロックのような頭が小さくて首が太い犬種では、首輪が頭から抜けやすい、という欠点があります。また、強く引っ張ったときに首への負担になるというのも欠点の一つです。一方のハーネスは、肩や胸に力が分散されるため、体への負担は小さいというメリットがあります。しかし、飼い主さんの合図は伝わりにくいため、しつけには不向きです。

ここでひとつ、誤解していらっしゃる方が多いと思うのですが、『うちのこは引っ張りぐせがあって首が苦しそうなのでハーネスにしています』というケースです。しかしグイグイ引っ張って歩く子にハーネスでは、飼い主さんの合図はより伝わりにくくなり、わんちゃんの引っ張りを助長することになるのです。

でもゲホゲホせき込みながら首輪でお散歩するわけにもいきませんよね。そんな子には引っ張りを解消させるしつけグッズがあります。我が家のロックが使っているのはイージーウォークという商品です。ハーネスタイプですが、軽くリードを引くだけでその合図がわんちゃんに伝わり、引っ張りをやめさせながら安全にお散歩することができます。通販サイトなどでみてみると、他にも引っ張りぐせ解消ハーネスなどがたくさんありますので、調べてみると良いかと思います。

このように首輪、ハーネスの特徴を見てみると、しつけには首輪が必要!しつけができたら、首輪でもハーネスでもOK!首のヘルニアや気管虚脱など、首まわりの疾患がある子はハーネス、というのが正解です。しかし、病院などわんちゃんやネコちゃんが興奮してしまう可能性がある場所へのお出かけの場合は、普段はハーネスでお出かけの子も、ぜひ首輪をプラスして付けてほしいと思います。不意に逃げ出そうとしたり、興奮して咬みつこうとしたりした場合は、首輪の方が軽い力で動物を制御しやすいのです。安心して受診していただくためにも、ご来院の際は首輪を付けてきてくださるようお願いします。

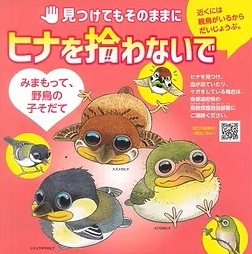

158号(2022年6月発行)ひなを拾わないで!

暖かくなってきた今、身近な鳥たちが卵を産み育てる時期でもあります。

毎年この時期になると『道端にいたヒナを拾ってきてしまったけれど、どうしたらよいですか?』と相談を受けることがあります。

しかし、野鳥のヒナを保護して一時的にエサを与えることができたとしても、飛び方・エサの取り方・身の守り方など、今後生きていく手段を私達人間が教えてあげることはできません。

それは親鳥にしかできないことなのです。本当にヒナを助けたいと思ったら、ヒナには手を触れず、そっとその場を立ち去りましょう。

必ず近くに親鳥がいるはずです。

車や猫などの危険がある場合は、なるべく近くて安全な場所に移動させてあげましょう。

野鳥はペットではなく野生動物です。

いつも自分の力だけで生きている力強い動物です。その生きる力を親鳥から学ぶ機会を奪わないように、その子育てを見守ってあげましょう。

153号(2022年1月発行)ロックの特技を披露します♪

ドッグランではわんちゃんの上に飛び乗ってしまい、小さいわんちゃん相手だとうまく遊べないロックなのですが、大きなわんちゃんの上は飛び越える!という技を披露するようになりました。見てください、この真剣な表情!まるでオリンピックのハードル競技を見ているようです♪でも、調子に乗ってぶっ飛びすぎて、ミラクルショットも撮れてしまいました。その後はもちろん着地失敗。おなかも泥んこになったロックでした。名も知らぬわんちゃん、遊んでくれてありがとうね!

151号(2021年11月発行)山本看護師による~ちょこっとお勉強時間~

毎年寒い時期になると「おしっこのトラブル」が多くなります。

・トイレに行く回数が多くなった

・おしっこの色が赤い、濁っている

・トイレに行くがおしっこの量が少ない

など、このようなおしっこトラブルは「膀胱炎」によって引き起こされる事が多くあります。膀胱炎は環境の変化、細菌感染、尿路結石など、様々な原因や体質なども絡み合っておこります。特に冬場は、お散歩に行く回数や時間が減りがちになり、また寒いとあまり動かずお水を飲む量が減ります。そうすると、おしっこの量が減り、濃いおしっこが膀胱内にたまる時間が長くなります。濃いおしっこは尿中のミネラルが結晶化して尿石ができやすくなり、膀胱炎を引き起こしやすくなるのです。

そこで!

☆お水を飲ませる工夫をしましょう☆

・ウエットフードを利用したり、フードをふやかしたりして水分を取る

・お水の器を増やし、何か所かに置く

・こまめに新鮮なお水に変える

・お水に味をつける(お肉の煮汁や、ウエットフードの汁など)

猫ちゃんの場合、トイレの場所が寒いと排尿間隔が遠のいてしまう事があるので、トイレを暖かい部屋に設置するのもおススメです。

膀胱炎以外でも、上記のようなおしっこトラブルが起こることもあり、なかには緊急性の高い病気もあります。おしっこトラブルが気になった場合には、早めに受診するようにしてください。

148号(2021年8月発行)ロック本栖湖デビュー!

コロナでなかなかお出かけが難しい夏休みですが、我が家はここ数年、↑↑こんなところへお出かけしています。どこの南の島かって??いえいえ山梨県です。富士山がみえていますね。富士五湖のひとつ、本栖湖です♪

本栖湖は水深121.6mもあり、「本州No1の透明度」を誇る湖だそうです。かつてはジェットスキーなども乗り入れが可能だったようですが、今は動力船の乗り入れが禁止されたことで、サップボードやカヌー、カヤック、ウインドサーフィンなどを安心して楽しめる、とても自然豊かで素朴な雰囲気のところです。また、川のように流れがあったり、海のように塩でべたついたりすることがないのも魅力で、子供と一緒にゆっくりまったり楽しめる場所です。わんちゃんも来ていますよ!!今年は、ロックも本栖湖デビューしようと思っているところです♪

皆さんも、県内のおすすめスポットあったら、ぜひ教えてくださいね。