- 日々の生活のなかで、厭なことや悲しいことがあり落ち込んだとき、また不安な気持ちのときも、僕に至福の時間を与えて励まし癒してくれた“音の妖精”たち。

まさに、No Good Song, No Life… Oldies, But Goodies.

♪ 名盤発見シリーズ 2022/01/03 renewal

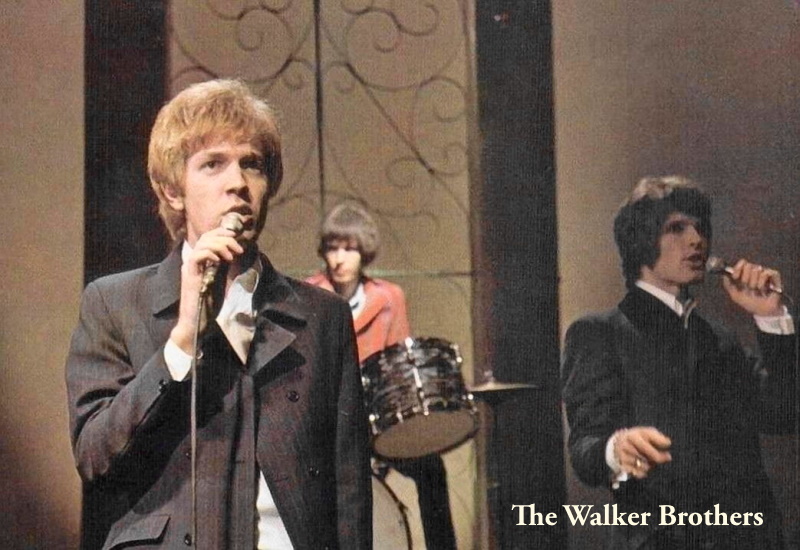

『LIVE ANTHOLOGY 1965 -1968』(2001)

2001年にヴァレーズ・サラバンド・レコードからリリースされた、本作はスペンサー・デイヴィス・グループのスタジオセッションとライヴ音源を集めた編集盤だが、ボーナストラック以外は「Mojo Rhythms & Midnight Blues The Live Album Vol. 1: Sessions 1965 -1968」、「Mojo Rhythms & Midnight Blues The Live Album Vol. 2: Shows 1965 -1968」の2枚のアルバムと同じ音源。

スタジオセッションの楽曲はオリジナルに比べると格段にパワフルでノリが良く、こちらを聴いてしまったら原曲が物足りなく感じるほど。 「I Can’t Stand It」や 「Goodbye Stevie」などのセッションテイクは臨場感に溢れていて新鮮だし、極め付けは代表曲の「Gimme Some Lovin’」と「I’m A Man」で、オリジナル以上に黒っぽさを感じさせる素晴らしいプレイを聴くことができる。

ライヴ音源の収録地は英国、ドイツ、フィンランドで、なかでも英国ライヴにおける「Stevie’s Blues」は、スタジオテイクの原曲である初期ヴァージョンを収録。8分に及ぶスリリングなスロ-ブルースで、スティーヴがピアノを弾きながら旋律に合わせて即興で歌うパートも聴きどころ。また、スペンサー・デイヴィスの持ち歌「Dust My Blues」では、スティーヴが弾くソリッドなギターソロなど、ティーンエイジとは思えないパフォーマンスを披露している。

あと、ジャケットとディスクのレーベルの曲表記に誤りがあり、3曲目はスペンサー・デイヴィスの持ち歌である 「Midnight Special」と書いてあるが、実際はスティーヴ・ウィンウッドのヴォーカルによる「Midnight Train」が収録されている。 収録の全20曲中後半の5曲がウィンウッド兄弟脱退後の録音で、そのうちボーナストラックとして収録された「Mr. Second Class」と「Good Old Days」は、1997年にスペンサー・デイヴィスが、ベニー・デリンジャーらと共に制作したアルバム「Keep On Running」からの選曲だが、これがなかなかの佳曲。

“天才少年”スティーヴィーの歌と楽曲がいかんなく発揮されたアルバム。黒人ばりのシャウトしたヴォーカルには当時から驚かされた。選曲されたものは外せないものばかりでこの1枚で充分スペンサー・デイヴィス・グループを満喫できる。スティーヴには今でもこうした楽曲をやってほしい。

元バッファロー・スプリングフィールド、元ポコのリッチ―・フューレイのソロ2作目。

もう40年近く前になるが、サーファーの同僚から「とにかくいいから!」と勧められて…。アルバム収録の10曲、1曲も駄作無しで怒涛のウエスト・コースト感が満載の佳作です。 個人的には、当時 Virgil Beckham が奏でる心地よいギターの音に魅了されてよく聴いてました。1.“It's Your Love”でいきなりノックアウトで、10.“Stand Your Guard”まで一気に聴き入ってしまうほど…、5.“Someone Who Cares”は特に秀逸。

ジム・メッシーナ、ラスティ・ヤングも参加し、久しぶりにポコ創始メンバーが顔を揃えたリッチー・フューレイのセカンド・アルバム。西海岸の豪華ビックネームのバックアップで、前作よりもさらに洗練度を高めたウエスト・コースト・サウンド名盤!! (ライナーノーツより)

1970年7月にリリースされた、スティーヴ・ウィンウッド、ジム・キャパルディ、クリス・ウッドの3名によるトラフィック復活第一弾アルバム。

彼らの代表作といわれる出来ばえで、多種多様な音楽要素の融合を試みるという、結成当初からの基本理念は揺らぐことなく、牧歌的でナチュラルな雰囲気と格調高さを保ちながら、フォーク、ジャズ、スワンプのエッセンスを濃厚に振りまいた独特のサウンドを展開している。トラフィックの作品群のなかでは最も統一感があり、英国的な香りに満ちた傑作。

タイトルにもなった「John Barleycorn」は、英国のトラディッショナル・ソングをアレンジしたフォーク・ロックで、クリスがメンバーに紹介した。この伝承歌には100以上ものヴァージョンが存在するといわれており、最も古いものだと17世紀のジェイムズ一世の時代にまでさかのぼるという。トラフィックは英国のフォークグループ、ザ・ウォータースンズが歌ったヴァージョンをベースにアレンジしている。ジョン・バーリーコーンとは酒の原料となる大麦の粒を擬人化した言葉で、これを大地に蒔き、刈り取り、そして酒となるまでの物語がここで歌われている。歌詞には前述の通りいくつもの解釈があるが、豊作の祈願のための生け贄にまつわる風習、あるいはキリストの復活にまつわる古代伝承と関連があるという。ドラムレスでスティーヴのアコースティックギターとピアノ、クリスのフルートをバックに、スティーヴとジムのデュオで歌われるこの曲は、アルバム全体の白眉であると同時にトラフィックを代表するナンバーでもある。 ジャケットに使われた古風なイラストは英国フォーク&ダンス・ソサエティ所蔵のもので、デザインはフリーなどを手掛けているマイク・シダ。(全英チャート5位、全米チャート11位)

トラフィックは「John Barleycorn Must Die」(1970)で復活した。そのアルバム・ツアーでデイヴ・メイソンが復帰にもかかわらず、またしても脱退。 なぜかトラフィック名義を使わなかった、ツアー音源のアルバム「Welcome to the Canteen」(1971)を経て、メンバーはそのままにロンドンのアイランド・スタジオで制作されたのが本盤。 変形ジャケットも話題となり、アメリカでリリースされてから1年も経たないうちにゴールドに認定され、最終的に1996年にプラチナに認定されました。(全米7位)

あまりライヴで演奏されなかったオープニングの「Hidden Treasure」。ブリティッシュ・フォークに東洋風のメロディーをミックスしたような幻想的な曲。 ジムによるとチベットの死者に関する書物から題材を得て作詩したという。 一時期のフェアポート・コンヴェンション的なダークさを持ったこの曲は、ブリティッシュ・トラッド以外にも様々なエスニック・ミュージックの要素も感じられ、楽器編成は普通なのにクリスのフルートやチャランゴっぽいフレーズのアコースティック・ギターのせいか、南米のフォルクローレのようにも聴こえてきたりもする佳曲。

2曲目は、仄かにジャズ・テイストが香り、趣味のいいR&Bに刈り込んで仕上げられた、後期トラフィックを代表するタイトルトラック「The Low Spark of High Heeled Boys」。 メランコリーなムードに包まれたマイナー調のメロディと、適度な緊張感を伴うゆったりとしたノリが、なんとも心地良い高揚感を生み出す不思議な作品。

「Light Up Or Leave Me Alone」はパワフルなリードヴォーカルを披露したジムの代表作。スティーヴのギターもフィーチュアしファンク風の演奏が繰り広げられ、ステージではジムがメンバー紹介を曲中に挟むことも。 2007年開催のトリビュートライヴ「A Celebration For Jim Capaldi」では、スティーヴが歌うヴァージョンを聴くことができる。

「Rock And Roll Stew」はリック・グレッチとジム・ゴードンの共作という珍しい曲。ストリート・ミュージシャンを題材にしたシンプルなロックで、リードヴォーカルはジムが歌っている。 アメリカでシングルカットされ、2分ほど長いロングヴァージョンがAB両面に収録された。 全米93位とチャートアクションは振るわなかったが、ファンの間では人気が高く、“Top 10 Traffic Songs”(By Michael Gallucci)では、「John Barleycorn」をおさえて堂々5位に入っている。

「Many A Mile To Freedom」はあまり目立たない地味ソングだが、長閑な自然を想起させる牧歌的な作風はトラフィックらしい。スティーヴのギターソロにクリスのフルートも全編で活躍する。 作詞クレジットは、ジム・キャパルディではなくアンナ・キャパルディとなっている。実際に作詞したかは不明だが、ジムが当時付き合っていたアンナ・ウェストモアを指すと思われる。

ラストはイントロのクリスのフルートが奏でる異国風なメロディが印象的な「Rainmaker」。前半は哀愁感のあるスティーヴのヴォーカルがリードする穏やかなムード、後半から曲調が変わりスティーヴのギターやクリスのサックス、リーバップらのパーカッションが活躍しアフロジャズ的な展開をみせる。 ブラインド・フェイスではいまひとつ遠慮がちに聴こえたリック・グレッチも、まるでチャック・レイニーみたいな渋派手?なベース・プレイ…。タイトル曲と並ふ本作のハイライトである。 尚、公式サイトの本作品のドラムスのクレジットは、ジム・ゴードンではなくマイク・ケリーと記されている。元スプーキ・トゥースのマイク・ケリー本人の発言もあり公認されている。

プロデュースはスティーヴが単独で行い、エンジニアリングはブライアン・ハンフリーズが担当した。 アルバムデザインにはトニー・ライトを起用、変形六角カットのジャケットは、立体感を演出したユニークな発想でなかなか面白い。裏面の写真はリチャード・ポラークが撮影。

本作は“アップルの歌姫”メリー・ホプキンが、2ndアルバム『大地の歌(Earth Song/Ocean song)』のプロモーションを兼ねて、72年5月ロンドンのロイヤル・フェスティバル・ホールで行ったコンサートの模様を収録したライヴ・アルバム。

10.「悲しき天使(Those Were The Days)」5.「Sparrow」といった自身のヒット曲に加え、前年結婚したトニー・ヴィスコンティとのデュエットによるビートルズの7.「恋に落ちたら(If I Fell)」、デビュー前から愛聴していたという9.「Donna Donna」やジョニ・ミッチェルの13.「青春の光と影(Both Sides Now)」等のカヴァーも披露している。

PERSONNEL:

MARY HOPKIN: VOCALS & GUITAR

BRIAN WILLOUGHBY: GUITAR

DANNY THOMPSON: DOUBLE BASS

TONY VISCONTI: VOCALS & STRING ARRANGEMENTS

THE POP ARTS STRING QUARTET: STRINGS

アメリカ合衆国の夫婦デュオ、デラニーとボニー・ブラムレットが“デラニー&ボニー&フレンズ”名義で1970年に発表したライヴ・アルバム。(プロデュース:ジミー・ミラー&デラニー・ブラムレット)

このアルバムは、タイトル通りエリック・クラプトンが参加したデラニー&ボニー欧州ツアーの英国クロイドン公演(1969/12/7)におけるライヴ音源を収録した伝説の名盤。クラプトンの他、デイヴ・メイソン、カール・レイドル、ジム・ゴードン、ボビー・ウィットロック、ジム・プライス、ボビー・キーズ、テックス・ジョンソン、リタ・クーリッジと豪華メンバーの歴史的な演奏を存分に堪能することができる。クラプトンは後に、バンドで共演したボビー・ウィットロック、カール・レイドル、ジム・ゴードンと共にデレク・アンド・ザ・ドミノスを結成している。

2曲目の「Medley:Poor Elijah / Tribute to Johnson」は、黒人ブルース歌手、ロバート・ジョンソンに捧げられた内容。クラプトンと共にギター・パートを担当したデイヴ・メイソンは、自作の楽曲3.「Only You Know and I Know」を提供しており、この曲はデイヴのソロ・アルバム『Alone Together』(1970)にも収録された。7.「Comin' Home」はスタジオ録音されたヴァージョンがシングルとしてリリースされて、全米84位、全英16位にチャート・イン。

尚、本作はクラプトンのネーム・ヴァリューの影響もあり、デラニー&ボニーのアルバムとしては唯一アメリカのBillboard 200でトップ40入りを果たし、最高29位に達した。

このアルバムは、制作に先立って、スティーヴ・ウィンウッド、ジム・キャパルディ、クリス・ウッドの3人はデイヴ・メイソンを説得し、再び4人でのレコーディングを実現させ、再び彼が脱退するまでのわずか9カ月のあいだに完成している。デイヴがトラフィックと再会したのは、ちょうど渡米していた1968年4~5月頃と思われ、互いにそれぞれ5曲前後の持ち歌があった。トラフィックに復帰したデイヴは、主にニューヨークのレコード・プラント・スタジオで録音することになった。デイヴとその他のメンバーとの音楽的な相違が如実に現れている点も、このアルバムの特徴といえる。スティーヴ、ジム、クリスの3人のペンによる曲と、まったく趣向の異なるデイヴの曲が交互に並ぶ本作を聴くと、それを明確に感じることができる。スティーヴが関わった曲は、R&Bをベースにした曲調にソウルフルなヴォーカルが絡むどちらかというと渋めの方向性、一方デイヴのほうはスワンプやフォーク寄りの曲調に、持ち前のキャッチーなメロディが際立っている。そんな両者が生み出したタイプの異なる作品が、絶妙なバランスをもって1枚のアルバムに共存し得たことが、成功の要因であったといえる。(全米17位、全英9位)

ポップセンスに溢れるデイヴの曲「You Can All Join In」で幕を開ける。アコースティックギターをデイヴが弾き、リードギターとベースはスティーヴが担当、ジムのドラムズにクリスのテナーサックスも活躍する。雰囲気はガラリと変わってウィンウッド=キャパルディ作の「Pearly Queen」が続く。幻想的で黒っぽい雰囲気のメロディにシュールな歌詞も素晴らしく、トラフィック・ソングのなかでも突出した完成度を誇る名曲。4月にレコード・プラントにて録音されており、スティーヴはオルガン、ギター、ベースとマルチに演奏。エンディングのハーモニカはデイヴ。「Don’t Be Sad」はデイヴの作品で、泣き節のヴォーカルが曲調にふさわしい。デイヴはギターとハーモニカをプレイ、スティーヴはオルガンとソロで歌うパートもあり、デイヴのヴォーカルとのコントラストが面白い。スティーヴの黒っぽいハイトーンヴォーカルが冴える「Who Knows What Tomorrow May Bring」は、ジムのドラムズとパーカッションにスティーヴのオルガンがリード。クリスとデイヴは録音に携わっておらず、シンプルな曲構成に抜群のセンスを感じさせる。シングルヒットしたA面ラストの「Feelin’ Alright?」は、トラフィックのキャッチーな面を代表するデイヴ作フォーク・ポップの名曲。リードヴォーカルとアコースティックギターはデイヴ、ピアノとコーラスをスティーヴがバックアップする。

「Vagabond Virgin」はデイヴとジムの共作曲でリードヴォーカルもこの二人が歌う。リードとアコースティックギターはデイヴ、ピアノはスティーヴ、クリスはフルートを吹いている。「Forty Thousand Headmen」はデイヴが脱退していた1月にロンドンのオリンピック・スタジオで録音した曲で、ファーストアルバムの雰囲気と後期トラフィックのスタイルを合わせ持つような作品。クリスのフルートが幻想的な雰囲気を創りだし、スティーヴの物憂げなヴォーカルと解け合う。スレイベルとコーク缶の効果音もクリスによる。「Cryin’ To Be Heard」はドラマティックに盛り上がるデイヴの力作で、多彩な表情を見せるヴォーカルが素晴らしい。またスティーヴによる絶妙なバックヴォーカル、ハープシコード、オルガン、クリスのサックスなどが効果的な彩りを加えていく。儚いメロディのクラシカルな「No Time To Live」は、静寂に包まれた夜に奏でられる悲歌のような曲で、むせび泣くサックスと哀愁を帯びたスティーヴのヴォーカルとピアノが美しい。デイヴはオルガンで参加、オリンピック・スタジオで5月に録音された。最後の「Means To An End」はノリの良いカントリー風のナンバーで、ジムのドラムズとパーカッション以外の楽器とヴォーカルはスティーヴによる。ブラインド・フェイスのステージ・レパートリーにも加えられた。プロデューサーは前作『Mr. Fantasy』と同じジミー・ミラー。エンジニアはエディ・クレイマーに加え、グリン・ジョンズ、ブライアン・ハンフリーズ、テリー・ブラウンの名がクレジットされている。アルバムのデザインコンセプトはジム・キャパルディが担当している。

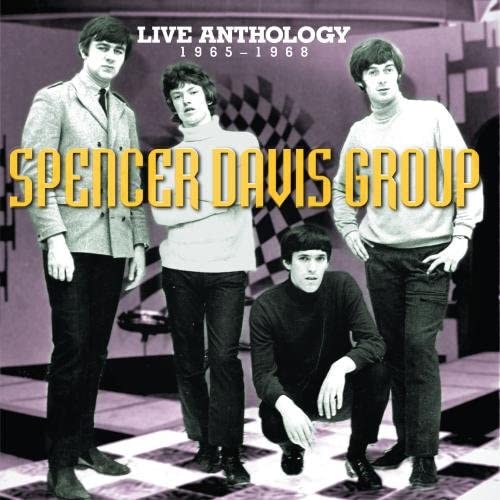

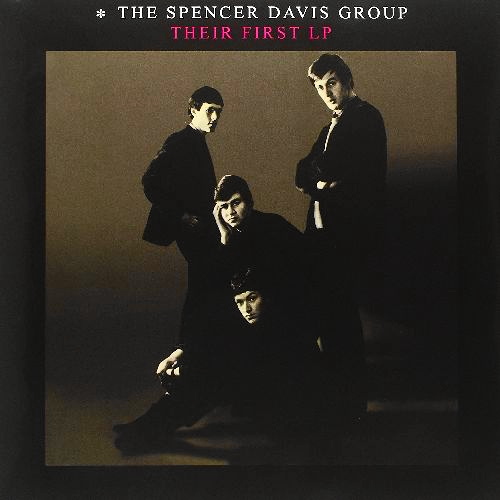

SPENCER DAVIS、PETE YORK、そしてMUFF & STEVEのWINWOOD兄弟で結成、天才STEVE WINWOODの出発点となった、ザ・スペンサー・デイヴィス・グループの記念すべきデビュー・アルバム。

とにかく、とんでもないクロさのアルバム。 タイトルはともかく、ジャケットは雰囲気充分、そして中身もすばらしく濃い。 天才スティーヴ・ウインウッドの技が多彩で、ビート物、バラード物を交えてバラエティに富んだ仕上がり。ほんとに当時16歳なの?

1.「My Babe」なんてただのR&B調の曲が、スティーヴの歌が入った途端に別世界となる。 4.「Every Little Bit Hurts」のバラードなんてどうだ、恐るべし!である。 そして6.「Sittin' And Thinkin'」ではいよいよバンマスであるスペンサー・デイヴィスが リード・ヴォーカルをとるブルース。しかしスティーヴがオリジナルのブルース8.「Here Right Now」を歌い、その実力の差を見せつけてくれる。 極めつけはアイク&ティナ・ターナーがオリジナルの10.「It's Gonna Work Out Fine」。 カッコよすぎなのだ! 本格派というよりホンモノ! ちょっとディープすぎます。

アイランド・レコードを立ち上げ、当時はグループのマネージャーも担当していたクリス・ブラックウェルの人脈から「My Boy Lollipop」のヒットも放っていたミリー・スモールが、5.「I'm Blue (Gong Gong Song)」に参加している。また、ピーター・アッシャーがピアノで参加している。

ラストの「It Hurts Me So」は、サードシングル4.「Every Little Bit Hurts」B面に収録されていたピアノベースの可愛らしいバラード。スティーヴによると12歳の時に書いた初めてのオリジナル曲だという。

(全英アルバム・チャート最高位6位)

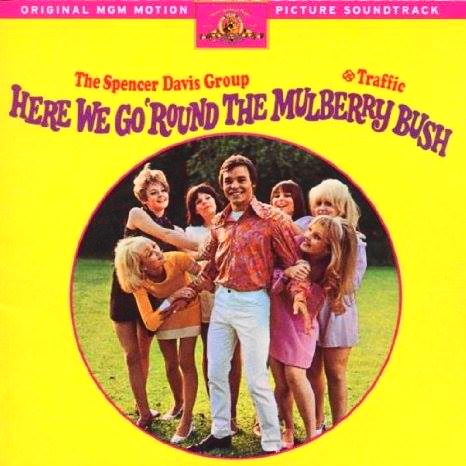

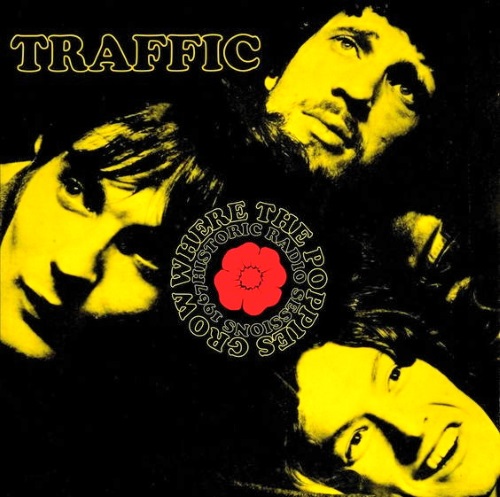

トラフィックとザ・スペンサー・デイヴィス・グループが音楽を担当した青春映画のサントラ盤で、ブリティッシュ・ポップス・ファンの間でいまも語り継がれている名盤。

表題曲はトラフィックの3枚目のシングルとしてリリースされ全英チャート8位までのぼるヒットとなりました。ギターが印象的な12.“Am I What I Was Or Was I What I Am”は初期トラフィックの隠れた名曲です。6.“It's Been A Long Time”はジョンズ・チルドレン(マーク・ボランが在籍していた)というモッズバンドからソロデビューしたアンディ・エリソンの哀愁を帯びたせつない佳曲です。 残りのスペンサー・デイヴィスの8曲もこれが結構カッコ良い曲ばかりで侮れません。録音にはホリーズのトニー・ヒックスとグラハム・ナッシュがゲスト参加しているらしい。3.“Every Little Thing”7.“Looking Back”は特に秀逸です。10."Waltz For Caroline"にはスティーヴィーがオルガンで久々に古巣でのプレイを楽しみ、トラフィックの面子もパーカッションで参加しています。 それにしても、邦題の『茂みの中の欲望』だけはNGです。

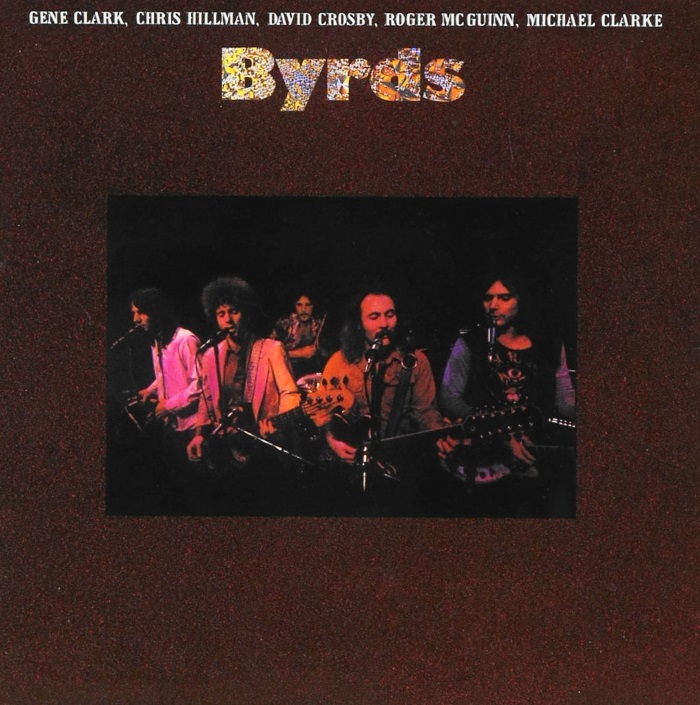

オリジナルメンバーによるザ・バーズのリユニオン・アルバム。

プロデュースは、CSN&Yで成功を収めていたデヴィッド・クロスビーが務め、アルバムのコンセプトといったものはなく各メンバーが楽曲を持ち寄り、 全編アコースティックな響きにバーズ特有のハーモニーがのる、'70年代前半の典型的なウエストコースト・ロックに仕上がっています。 音的にはクリス・ヒルマンのフラットマンドリンがいい雰囲気を生みだしています。 シングルカットされたジーン・クラークの1.“Full Circle”やロジャー・マッギンの2.“Sweet Mary” ニール・ヤング作の11.“(See the Sky) About to Rain”がフィーチャーされて秀逸ですが、 個人的には、5.“Born To Rock'N'Roll”10.“Laughing”も好きでよく聴いていました。 7.“Cowgirl in the Sand”はカントリーっぽくアレンジされていて、ニールのヴァージョンと聴き比べるのも面白い。(Billboard 200チャート最高位20位)

セカンドアルバム「Traffic」発表後にデイヴ・メイソンが脱退、メンバー3人(スティーヴ・ウインウッド、ジム・キャパルディ、クリス・ウッド)は数曲のレコーディングを試みたがアルバム完成までには至らず、1968年の暮れにはトラフィックは活動停止状態に。アイランド・レコードは、メンバーの制作意思を伴わずにサードアルバムを企画。収録曲のストックに乏しかったので、アルバムのAサイドがシングルと未発表曲によるスタジオ録音、Bサイドがフィルモア・ウェストでのライヴ録音という変則的な構成で、69年5月に本作をリリース。

スタジオサイド1曲目「Just For You」はクリスのフルートが入ったポップ・フォーク調の曲。1968年2月にデイヴの初ソロシングルとしてリリースされ、カップリングの「Little Woman」と共にファミリーのメンバーが録音に携わっていると思われる。 「Something's Got a Hold of My Toe」は、スティーヴ、デイヴ、プロデューサーのジミー・ミラー共作という珍しい組み合わせのインストナンバーで、ギターはデイヴが弾いていると思われる。このアルバムにしか収録されてなく、録音時期等の詳細は不明。これ以外の3曲はデイヴが脱退していた時期に録音されたもの。 「Withering Tree」は元々映画「The Touchables」のサントラ用に書かれた曲で、68年9月リリースの5枚目のデイヴ作シングル「Feelin' Alright?」のB面に収められ、フルートとピアノが荒涼とした寂しげな雰囲気を演出した佳曲。 ファンキーでノリのよい「Medicated Goo」はスティーヴとミラーの共作曲。録音はセカンドアルバム発表後の68年11月にオリンピック・スタジオで行われ、12月にシングルリリースされた。そのB面曲「Shanghai Noodle Factory」は東洋風の雰囲気を持つ風変わりな曲で、ジムの独創的な詩の世界が展開されている。作曲クレジットに名前のあるラリー・ファロンは、アイランド・レコードなどでプロデュースやアレンジをしていた人物。68年11月に珍しくモーガン・スタジオにて録音されている。

ライヴ音源の2曲はファーストアルバム「Mr.Fantasy」発表後に収録されたもの。トラフィックのアメリカにおけるデビューギグはフィルモア・ウェストだったので、時期的にこの音源は、68年3月のフィルモア・ライヴを記録したものと思われる。デイヴの最初の脱退時期なのでトリオによる演奏だ。「Feelin' Good」 は英国の名ソングライティング・コンビとして知られるブリカッス=ニューリーの作品で、64年発表のミュージカル「ドーランの叫び/群衆の匂い」の挿入歌として書かれた曲。 「Blind Man」はボビー・ブランドの持ち歌で、トラフィックは68年2月にこの曲をBBCスタジオで録音しているが未発表。この2曲のライヴでは即興性を活かした長い演奏を展開しており、非常に聴き応えがある。スティーヴによるリードオルガンは曲の長さを感じさせないほどにスリリングで、クリスのブルージーでジャズっぽいサックスも、ライヴにおけるトラフィックのスタイルを特徴づけている。トリオによるライヴ・パフォーマンスは公式録音としてはこの2曲しか発表されていない。

ジャケットに反して、デイヴ・メイソン在籍時のトラフィックの貴重な演奏を収めたアーカイヴ。 スウェーデンでのライヴ録音は、BBC音源よりも音質は良く、オリジナルメンバーでの白熱のプレイが聴ける。時折入ってくるスティーヴ・ウインウッドのマイクを通していない声や、ギター、オルガン、サックスとフルート、ドラムが一体となった4人での14.「Feelin' Good」は、トラフィックのファンでよかったと思える鳥肌物の演奏。15.「Paper Sun」でのイントロのジム・キャパルディのドラムの入りかたは、バスドラ連打でハードロックしている。デビュー間もない4人のはつらつとした、元気なプレイに感激! (In Sweden at Radiohuset, Stockholm on September. 12th, 1967)