![]() 腰部脊柱管狭窄症

腰部脊柱管狭窄症

背骨には神経の通り道である脊柱管と呼ばれる管があります。長い年月の間、体を支え続けていると背骨が変形して脊柱管が狭くなってきます。腰椎部で脊柱管が狭くなった状態を腰部脊柱管狭窄と呼びます。腰部脊柱管狭窄症は、50歳代以降から徐々に増えてきます。脊柱管が狭くなると、そのなかを走っている神経が圧迫されて、坐骨神経痛と呼ばれる下肢の神経痛やしびれ、麻痺(脱力)が発生します。時には、両下肢のしびれの他に、股間のほてり、排尿後にまだ尿が完全に出し切れない感じ(残尿感)、便秘などの膀胱・直腸症状が発生します。

![]() 頸部脊柱管狭窄症

頸部脊柱管狭窄症

真の意味での頸部脊柱管狭窄を起こすと、首根っこを締め上げることになりますから

四肢への障害は勿論のこと、循環器、呼吸器、消化器、生殖器の障害を起こすのは

必然です、腰部脊柱管狭窄症の影響は下半身のみですが、頸部脊柱管狭窄症は

全身への悪影響となることが重要なのです

同じですが、,頚椎の歪みによる神経圧迫は脳神経に影響を与える怖さを知らなければ

なりません。(脊椎と神経1参考)

脳神経一覧番号による名称固有の名称主な働き第I脳神経嗅神経嗅覚第II脳神経視神経視覚第III脳神経動眼神経眼球運動第IV脳神経滑車神経眼球運動(上斜筋)第V脳神経三叉神経顔面・鼻・口・歯の知覚、咀嚼運動第VI脳神経外転神経眼球運動(外直筋)第VII脳神経顔面神経表情筋の運動、舌前2/3の味覚、涙腺や唾液腺の分泌第VIII脳神経内耳神経聴覚、平衡覚第IX脳神経舌咽神経舌後1/3の知覚・味覚、唾液腺の分泌第X脳神経迷走神経のどの知覚・運動、頚胸腹部の臓器を支配第XI脳神経副神経肩や首の筋肉の運動(僧帽筋、胸鎖乳突筋)第XII脳神経舌下神経舌の運動

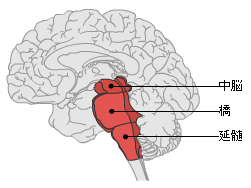

![]() 脳神経は第I~第XII神経まで存在し、全て脳幹部から発生しているが発生元の脳の

脳神経は第I~第XII神経まで存在し、全て脳幹部から発生しているが発生元の脳の

部位が異なる。第I~第III脳神経までは中脳、第IV~第VIII脳神経は橋、第IX~第XII

脳神経は延髄から、それぞれ発生している。

脳幹の外観 (図表)

![]() 視神経は障害されると視覚異常が生じる。両側の神経が完全に傷害されると全盲に

視神経は障害されると視覚異常が生じる。両側の神経が完全に傷害されると全盲に

なる。しかし、部分的障害によっても多様な視覚障害が生じる

![]() 内耳神経の障害は前庭神経の場合平衡感覚の消失、蝸牛神経の場合は内耳神経

内耳神経の障害は前庭神経の場合平衡感覚の消失、蝸牛神経の場合は内耳神経

(聴神経)の文字通り聴覚に障害が生じる。

![]() 延髄には、心拍数を調節する心臓中枢、血管を収縮・拡張させる血管運動中枢、

延髄には、心拍数を調節する心臓中枢、血管を収縮・拡張させる血管運動中枢、

呼吸中枢などがあります

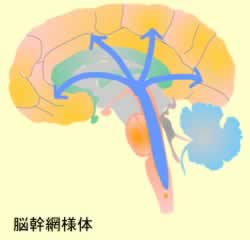

網様体(Reticular formation): 脳幹全体に存在する神経細胞・繊維群で脊髄と視床、視床下部、大脳皮質等を結んでいます。

網様体(Reticular formation): 脳幹全体に存在する神経細胞・繊維群で脊髄と視床、視床下部、大脳皮質等を結んでいます。

網様体は

(1)運動や姿勢、バランスの調節等の運動調節。

(2)心血管系や呼吸中枢による生命の維持。

(3)感覚信号を受け、視床を介するまたはバイバスし、大脳皮質を賦活する系による意識レベルの保持。

(4)身体の痛覚情報のブロック。 等の機能を持っています。

![]() 上の図のように網様体が絡んでくることで,視床、視床下部、大脳、へと悪の連鎖が

上の図のように網様体が絡んでくることで,視床、視床下部、大脳、へと悪の連鎖が

続く事もあります

![]() 脳卒中(脳血管疾患)の、脳出血、くも膜下出血、脳梗塞で倒れたり、死亡する人は、

脳卒中(脳血管疾患)の、脳出血、くも膜下出血、脳梗塞で倒れたり、死亡する人は、

この悪の連鎖を断ち切れなかった方です(頚椎を歪めると、まず肩こりを感じます

それを我慢していると、やがて頭痛がしてきます、、その内、薬を飲んでも効かない人も

出てきます。イエローカードは何度も何度も出ています、それを無視し続けた人が

突然レッドカードを喰らうことになります ![]() 注(肩こりを感じない体にしている方も

注(肩こりを感じない体にしている方も

たまにおられます )

![]() 脳卒中(脳血管疾患)

脳卒中(脳血管疾患)

[ 脳出血 ]

[ 脳出血 ]脳内の細い動脈がもろくなり、破れて出血する。

症状:昏睡状態、半身麻痺など。

動脈瘤(脳動脈にできた瘤)が破れて、くも膜下腔(脳の表面)に出血する。

症状:頭痛、悪心、嘔吐、意識の混濁など。

ラクナとは「小さな穴」という意味。脳の細い動脈が詰まって血流が止まり、その先の脳細胞が壊死する。

症状:意識がなくなることはない。朝晩の手足のしびれ、ろれつが回らないなど。

アテローム硬化(動脈硬化)によって血管の内腔が狭くなり、そこに血栓ができて詰まる。

症状:片マヒ、感覚障害、言語障害、意識障害など。合併症の危険性あり。

不整脈などが原因で、心臓にできた血栓がはがれて、脳内の血管に流れ込んで詰まる。

症状:症状は急にあらわれ、意識の喪失、死に至る危険性も高い。心臓病患者は要注意。

![]() 頚椎の歪みは認知症を引き起こすメカニズムの根源ともなります、これはアルツハイ

頚椎の歪みは認知症を引き起こすメカニズムの根源ともなります、これはアルツハイ

マー病にもいえます

3 認知症の原因

認知症の原因となる病気には多くのものがありますが、特に多いのが脳血管性認知症とアルツハイマー型認知症です。この二つとその混合型(二つを合併している型)を合わせると、認知症全体の8割から9割を占めると考えられています。

脳血管性認知症脳梗塞(脳の血管に血栓という血の固まりがつまった状態)、脳出血(脳の血管が破れて出血した状態)

など脳の血管に異常が起きた結果、認知症になるもの

アルツハイマー型認知症脳の細胞が変性(性状、性質が変わる)したり消失した結果、脳が縮んで認知症になるもの

![]() パーキンソン病(いかにも難病の様)も頚椎の歪みが原因しています

パーキンソン病(いかにも難病の様)も頚椎の歪みが原因しています

アルツハイマー病、パーキンソン病とインスリン異常を関係付け、糖尿病患者とアルツ

ハイマー病を関係付けた興味のあるレポートがあります、

![]() 神経変性は「脳の糖尿病」 インスリン異常がアルツハイマー病などに

神経変性は「脳の糖尿病」 インスリン異常がアルツハイマー病などに

関連しているらしい(日経サイエンス)

http://www.asyura2.com/08/health14/msg/152.html

投稿者 ダイナモ 日時 2008 年 8 月 22 日 21:32:44: mY9T/8MdR98ug

だがそれだけではない。インスリンは脳にも不可欠だと考えられる。アルツハイマー病やパーキンソン病,ハンチントン病などの神経変性疾患にインスリンの異常が関連しており,最新の研究では,インスリンの処理にかかわる遺伝子がパーキンソン病に関係する染色体領域にあることがわかった。