子ども、教育、保育園、子育て支援政策 2018~2024

|

給食のアレルギー事故を防ぐために 昨年、学校給食で児童生徒のアレルギー事故が9件も発生しました。その後、今年も9月までに5件の事故があったことがわかりました。 ◆アレルギーを持つ生徒に、給食センターから代替食が届いていたのに、学校で誤って通常食を配膳してしまった、 ◆事前に詳細献立で保護者がアレルギー食材をチェックしていたのに、担任教師が気付かずに除去せずに食べてしまった、 ◆当日は持参した弁当を食べることになっていたのに、誤って通常食を配膳してしまったケースもありました。 いずれも運良く軽症ですみました。 給食のアレルギー対応は、保護者と児童生徒本人、担任の教師と給食主任が連携して、誤食を防ぐ仕組みを作っています。 しかし現実には給食準備の短い時間で、教師がチェックできないでいる内に、代替食が配膳されなかったり、アレルギー食材を除去しないで食べてしまったというケースが起きています。 教育委員会では昨年の事故の反省に立って、11月から職員室や教室に、《アレルギー対応食配膳ガイド》《アレルギー食材除去ガイド》などを貼り出してチェックを徹底させてきました。 またアレルギー事故が発生したら、すぐに市内全小中学校に速報して、各校の注意喚起を図ることにしました。 問題はそれらが全教職員に徹底できているかどうかです。 アレルギー対応は命に関わります。 まず朝の職員会議などで、全教職員がその日の給食にアレルギー食材があるかどうかの認識を共有するべきではないでしょうか。 その上で担任教師と給食主任とで、児童生徒1人1人についての対応(代替食か、弁当か、食材の除去か)を確認しておくよう求めました。 |

|

【9月市議会】 学校給食でアレルギー事故 9件 久喜市では、アレルギーを持っている児童生徒には、 ◇弁当持参、 ◇あらかじめ詳細献立を配布して食材をチェックして、学校で本人と担任がアレルギー食材を除去する、 ◇乳・卵・エビ・カニのアレルギーの代替食を週1回配食する、などの対策を実施しています。 事故の原因は、 ◆学校に代替食が届いていたのに、それが当事者の生徒に配膳されずに通常食を食べてしまった、 ◆詳細献立のチェック漏れ、 ◆チェックされたアレルギー食材を本人や担任が「失念し」「誤って」除去せずに食べてしまったことなどが明らかになっています。 いずれも軽症ですみましたが、たまたま重大事故にならなかっただけで運がよかったというしかありません。 アレルギー対応は間違いやミスは絶対に許されません。 学校でのチェックや確認、教職員間での認識の共有の方法などを見直す必要があります。 |

|

【9月市議会】 昨年度、市内小中学校でアレルギー給食事故が9件も 2024年度の一般会計決算の審査で、昨年1年間で、学校給食のアレルギー事故が9件発生していたことが明らかになりました。 4月、5月、9月、10月、12月、2月と年間を通して、小学校で4件、中学校で5件、発生しています。 普通は年度当初にアレルギー事故が起きて、教育委員会が全市内の小中学校に注意喚起すれば、事故の発生は減るだろうと思われます。 しかし年間を通して、1~2か月おきに発生しているということは、事故が全市に教訓化されることはなかったようです。 久喜市では周1回を基本に、乳、卵、カニなどのアレルギー食材について「代替食」を提供しています。 9件の事故の内の2件は、間違って代替食が配膳されないで、通常食を食べてしまったことによるものでした。 その他のアレルギーについては、詳細献立で保護者がアレルギー物質を含む食材をチェックして、給食の配膳の際に、教師と子どもがその食材を除去しています。 ところが、詳細献立の保護者のチェック漏れが1件、その他はチェックされていたのを本人も担任も「失念して誤って配膳して喫食」してしまったというケースが4件もありました。 本来は、保護者がチェックしたものを(チェック漏れも含めて)、養護教諭と担任と本人が確認して、アレルギー食材を除去しなければならないのですが、その確認が機能していなかったことになります。 いずれのケースも、運良く軽症で済んだということですが、たまたま重大な事故にならなかっただけで本当に運がよかったと言うしかありません。 アレルギー対応については、間違いやチェック漏れ、「失念」とか「誤って配膳」などのミスは「絶対に許されない」ことをもう一度確認する必要があります。 保護者と本人、学校側の相互のチェックと確認の体制を機能させるためにどうしたらよいか、改めて対策マニュアルを策定し直さなければならないのではないでしょうか。 アレルギー代替食が配膳されなかった 5月に、ある中学校で2件のアレルギー事故が発生したのは、深刻な問題をはらんでいます。同じ中学校で、同じ日に、卵と乳のアレルギー代替食が学校に届けられて、それぞれアレルギーを持っている2人の生徒に配膳することになっていたのですが、実際には当該の生徒に渡されず、生徒が通常食を喫食してしまったというのです。 代替食は、通常のクラスごとの食缶とは別に、アレルギーを持つ子ども1人1人の名前が記入されたカゴに、弁当箱と、通常とは色が違う食器が入っていて、職員室に届けられます。 それを、給食主任と担任が確認して、給食の時間に当該の生徒本人と給食係の生徒が2人で職員室に取りに行き、給食主任の先生が確認して手渡すことになっています。 教室に持ち帰った生徒には、通常の給食は配膳されず、その生徒専用のかごの中の給食を食べることになっています。 この手順が守られていれば、「誤って配膳」されるなどということは絶対に起こりようがないはずです。 しかし結果として事故が起こって、専用のカゴに入った代替食が生徒に渡されずに、通常の給食が配膳されたというのです。 考えられる原因は次の通りです。 1.その日に学校に届いた代替食を、給食主任も、担任も確認していなかった。 2.その日の給食で、アレルギーを持つ生徒2人には通常食でなく、代替食が届けられることを確認していなかった。 3.代替食が届けられることを、学校で確認する体制がなかった。 4.したがって、その日、学校では給食主任も、養護教諭も、担任も、当該の生徒の給食配膳をチェックしなければならないという認識自体がなかった。 他のケースを含めて、朝の職員会議で、毎日の給食でアレルギー対応をしなければならない児童生徒がいるかどうかを、全部の教師で認識を共有しておく必要があるのではないしょうか。 その意識の共有ができていなかったことが、「保護者のチェック漏れ」や担任が「失念して」除去をしなかった、それをだれも気付かなかったと言うことにつながったと考えられます。 まずは、アレルギー事故は命に関わるという大前提を、学校全体で共通認識が必要でしょう。 そして各学校で、その日の給食にアレルギー食材があるかないか、アレルギーを持つ子どもの配膳に間違いがないか、教師間の共通認識と「ダブルチェック」の体制をいかに作っていくかが課題ではないでしょうか。 |

|

【一般質問】 子どもたちに冷却パッドの配布を提案 重いランドセルを背負って通学する子どもたちの健康が心配です。 そこでランドセルに取り付けて使う《冷却背当てパッド》を、小学生にプレゼントするとともに、学校に再冷凍できるように冷凍庫の設置を提案しました。 全国で2市がこの冷却パッドを全小学生に配布するとともに、学校に冷凍庫を設置して、帰りにも冷たいままで使えるようにしています。 久喜でも個人的に購入して使っている家庭もあるようですが、帰りまでには溶けてしまって役に立ちません。 教育部長が『日傘やネッククーラーなどを推奨している。冷却パッドも各家庭で用意するもの』と答弁しました。 しかし帰りにも使えるように、学校に冷凍庫を設置しないと意味がないのですが、そうした配慮をする考えはないようです。 |

|

学校校舎の改修完了見通しは2年後!? これまで外壁落下が相次ぎ、10数校で雨漏りが続いていたため、これらの校舎改修を重点的に進めてきました。 しかし青毛小、菖蒲東小、栗橋南小、栗橋小、東鷲宮小、鷲宮西中などの外壁改修にはいまだに着工できていません。 建築基準法の2022年の定期点検で、20校以上で「屋上防水劣化」などが指摘されていました。 ◇その後に改修が完了したのは5校だけ、 ◇今年度の工事予定は12校、 ◇12校は来年度以降に先送りされました。 市長はタウンミーティングなどで、すべての工事が完了するのは27年度になると説明していますが、取り組みが遅すぎます。 |

|

小中学校校舎改修の見通しを調査 -外壁改修完了見通しは来年度以降に- 【改修済み】 清久小 本町小 久喜東小 久喜北小 菖蒲小 小林小 三箇小 久喜南中 太東中 鷲宮中 鷲宮東中【2025年度 工事中】 久喜小 太田小 江面小 栢間小 栗橋西小 桜田小 砂原小 久喜中 久喜東中 菖蒲中 栗橋東中 【26年度完了予定】青葉小 栗橋西中 【2025年度設計 26年度以降に工事完了】 青毛小 菖蒲東小 栗橋南小 栗橋小 東鷲宮小 鷲宮西中 教育部は、これらの学校は「26年度に工事予定」と言っていますが、予算が付くのかが問題です。 -屋上防水改修工事の見通しは不明- 【改修済み】 本町小 栗橋小 久喜中 太東中 鷲宮東中【2025年度工事中】 桜田小 【2025年度設計】 太田小 清久小 久喜東小 久喜北小菖蒲小 小林小 三箇小 栗橋西小 久喜南中 久喜東中菖蒲中 鷲宮中 【工事完了は26年度以降】鷲宮西中 教育部では25年度中に改修工事を行うよう、補正予算を要求していますが、まだ決まっていません。 【未着手】 久喜小 青葉小 青毛小 江面小 栢間小 菖蒲東小 栗橋南小 砂原小 東鷲宮小 栗橋東中 栗橋西中 教育部は「25年度中に設計予定」と言っていますが、まだ予算が付いていません。 これまで法定点検で、多くの学校で屋上防水劣化などが指摘されていて、このままでは以前のように雨漏りが続出することになります。 教育部の説明には「○年度以降」「予定」という表現が多く、これではいつになるかわかりません。 各小中学校から、51件の改修要望 今年5月に、各小中学校から、51件の修繕要望が出されています。その内の5件は「対応済み」または「対応中」です。 教育部としては、残りの内の27件については2025年度中に対応する予定で、財政を所管している総合政策部に対して、2025年度中の修繕に向けて予算措置を求めています。 |

|

【6月市議会】 小中学校 給食費無償化を来年実施へ 今のところ何月から実施するかも決まっておらず、中学校の給食無償化は先送りする計画です。 久喜市でも国の方針を踏襲して、小学校だけの給食費無償化を実施する方針を明らかにしてきました。 ところが6月市議会の一般質問の答弁で、市長が突然、これまでの方針を変更して、小中学校同時の無償化を進めていく考えを明らかにしました。 6月13日の一般質問で、杉野議員(共産党)が、小中学校の学校給食完全無償化を同時に実施するよう求めたのに対し、市長が『同じ義務教育で対応が異なるのは大きな課題だ。小中学校で異なる対応になるのを解消するため、中学校の給食費も無償化に向けて努力する』と答弁しました。 現在の中学校の給食費保護者負担は約1億8000万円ですが、市でその財源を確保する考えも示しました。 これは市長が久喜市の小中学校すべての学校給食費を同時に無償化すると約束したものと思われます。 ただし国と同様に、久喜市で来年の何月から実施するのかは明確にしていません。 事前通告なしのルール違反 斎藤議員 この日、杉野議員の質問の前に登壇した斎藤議員(公明党)は、『小学校から段階的に始まる無償化の方針を踏まえ、中学校への拡大について、今後の検討や実施時期の見通しを伺う』という質問通告を出していました。ところがその質問の最中に唐突に、『質問通告にはありませんが、小中学校同時に無償化を進めるべきで、市長の答弁をいただきたい』と質問内容を変更しました。 これは後の杉野議員が『小中学校同時の無償化』を求める質問通告をしているのを知って、その質問を自分が先にやってしまおうとしたらしい。 ★久喜市議会では一般質問は事前通告制で、通告していない質問はできないルールだ。 斎藤議員は『小中学校同時の給食無償化』を自分の手柄にしたくて、わざと『通告なしの質問』というルール違反を強行したのだろうか。★ |

|

【6月市議会】 子どもに商品券を配っていいのか 対象者は2019年4月1日以降に生まれた18歳以下の子ども約2万人です。 予算は商品券4300万円と商品券発行業務委託料など約900万円を予定しています。 配布方法は、未就学児と高校生は自宅に郵送し、小中学生は学校の教室で先生から手渡しする計画です。 議会では配布方法を巡って大きな議論になりました。 ◇学校で子どもに手渡ししただけで、保護者のサインも受領印もなくて受領したと見なせるのか、 ◇子どもが紛失したりした場合にはどうなるのか《再交付はしない!!》 ◇学校で子どもに「金券」を預けることが教育上好ましいのか、 ◇欠席者や不登校の子どもへの配布はどうするのか、 ◇保護者への連絡や確認はどうするのかなど、疑問が次々に湧いてきます。 教育部長は『子どもに渡すのは市の子育て支援政策を考えさせる教育効果もある』と説明しましたが、市内でたとえ1件でも紛失などのトラブルが発生したら、教育的には逆効果になってしまいます。 そもそも子育て応援が目的であれば、保護者に直接郵送するのがあたりまえで、子どもに学校で金券を配るべきではありません。 市民の政治を進める会、共産党、無会派の貴志・宮崎議員が子どもへの配布に反対しました。 市はこの補正予算を4日(金)の夕方に決定しましたが、議会の一部の会派だけに知らせて、少数会派には週明けの7日朝にいきなり議案が配布されました。 補正予算の中身も手続きもあまりに拙速です。 |

|

【6月市議会】 子育て世帯への商品券配布 この補正予算を提案することは、事前に私たちにはまったく知らせずに、7日の朝にいきなり議会運営委員会で説明されたのでしたが、こんな乱暴なやり方はこれまでになかったことです。 しかも、多数会派には先週の内に補正予算の上程を知らせていて、資料まで配っていたことがわかりました。 議案の上程をすること自体を、一部の会派だけに知らせて、差別するようなことはやめるべきです。 補正予算の内容は、高齢者世帯や子育て世帯への商品券配布、太陽光発電と蓄電池設置補助金などです。 しかしこの中で、市が、小中学生に対しては、学校で子どもに手渡しで配布することにしたと説明をしました。 本来は保護者に渡すべき金券を、学校で子どもに配るのは、トラブルが起こっても不思議ではない、やめるべきだと、何度も質疑で主張しました。 しかし市はすでにこの配布方法で決定したので、変更する考えはまったくなし、やむを得ず、この補正予算に反対討論をしました。

|

|

【5月市議会】 学校給食食材料費高騰で市費負担増 (1)インフレで学校給食の食材料費高騰が続いています。 市では給食費(1食あたり小学校 243円、中学校 295円)を据え置いて、昨年度から物価上昇分(小53円、中 67円)を市費で負担しています。 今回の補正予算で市負担分を増額(小 21円、中 28円)することになりました。本来、給食の食材料費の適正額と保護者負担のあり方については学校給食審議会で協議するべきですが、1年以上も審議会が開かれていません。 私は給食審議会に説明し理解を得るよう提言しました。 また25年度当初予算を3月に可決したばかりなのに、なぜ1か月を過ぎたばかりの時点で、市費負担の増額を追加で補正予算に計上することになったのでしょうか。 本来は当初予算編成の段階で決めておくべきでした。しかし市長の政策判断が遅れて年度途中で急遽計上することになったため、財源は財政調整基金の取り崩しでまかなうことになりました。 |

|

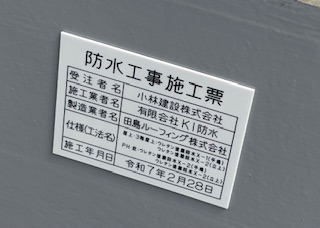

栗橋西中と西小の屋上防水改修を現地調査 教育環境委員会 2022年に小中学校の外壁の落下が発生し、9校もの校舎で雨漏りが放置されていることが明らかになりました。 市議会で緊急の改修を求めた結果、昨年度の当初予算で緊急の改修予算を計上して、外壁改修や雨漏りの補修は進みました。 しかし市議会で、その他の学校では問題がなかったのかを調査した結果、22年に行われた建築基準法の法定点検で、23校もの小中学校校舎で、「屋上防水劣化」「防止シート破損」などが指摘されていたことがわかりました。 これらの学校ではまだ教室への雨漏りは出ていなかったものの、いつ雨漏りが発生してもおかしくない状態で、一部の学校では廊下や階段に雨のしみが見られることも明らかになりました。 今年2月市議会の代表質問でも、これらの学校で教室等への雨漏りが出る前に、屋上防水改修をするよう提言していますが、市はいまだに全面改修の計画も見通しも示していません。 そこで、教育環境委員会では各学校の屋上防水改修が実際にどのように進んでいるのか、現場を確認することにしました。 この日、調査委したのは、栗橋地区の2校の屋上です。 (1)栗橋西中学校で24年度中に工事が完了した屋上 屋上全体をプラスチック膜(ウレタン塗装)で覆い、雨水が浸入しないようにしました。 業者の保障は10年だそうですが、その後の維持管理が肝心ですね。

(2)栗橋西小学校の屋上は、25年度に改修を予定しています。 現在は防水シートの上にモルタル舗装してありますが、その舗装はあちこちめくれ上がって穴が開いていて、その下のシートもどうなっているかはわかりません。 改修方法(工法)はまだ決まっていません。

|

|

【5月市議会】 学校給食食材料費の物価高騰分、市費負担を増額 一般会計補正予算で、学校給食食材料費の市費負担を増額することが決まりました。 食材料費などの物価上昇が続いていますが、食費食材料費の1年間の高騰分4356万円を市で負担します。 市では2023年に学校給食審議会に給食費値上げを諮問して、24年4月から給食費の保護者負担を引き上げの答申が出されましたが、その後に方針を転換して保護者負担を据え置き、物価上昇分を市で負担することにしました。

現在の学校給食費(保護者負担分)は小学校243円 中学校295円です。 2023年11月に、24年度からの値上げ(小学校273円 中学校332円)の答申が出ましたが、値上げ分の小学校30円、中学校37円を市費で負担することに決定しました。 さらに25年1~3月分の食材料費高騰分として、小学校23円、中学校30円の市負担額を増額しました。 今回は、25年度1年分の物価高騰分として、小学校21円、中学校28円の市負担額を増額することになりました。 これによって、学校給食食材料費は、小学校317円、中学校390円となっていますが、保護者負担額(小学校243円、中学校295円)との差額、小学校74円、中学校で95円を市費で負担することになりました。 私は本会議の議案質疑で、学校給食審議会を開いて給食の食材料費の支出金額を検討するよう提言しました。 市では23年に給食審議会を開いて以降、食材料費の額も市費負担の増額も、市長の判断だけで決めてきています。 本来なら、給食食材料費の支出や保護者負担と市費負担をどうしていくのがいいのか、審議会の意見を聞くべきです。 また、25年度1年間の市費負担増額を決めるのなら、当初予算に盛り込むべきでした。 しかし当初予算編成では検討せずに、1か月以上が過ぎてから補正予算に計上したのはなぜでしょうか。 しかも財源は財政調整基金を取り崩していますが、財政調整基金は本来は災害などの「不測の事態」が起こった場合に取り崩すものです。 年間を通しての市費負担額の増額なのですから、当初予算編成で他の不要不急の事業を抑制して財源を確保すべきでした。 しかも財政調整基金は「30億円程度」を確保するとしていながら、取り崩しによって22億円にまで減ってしまいました。 久喜市も給食無償化に踏み切るべきだ 私たちは23年11月市議会に「久喜市の小中学校の給食無償化を求める請願」を提出しましたが、多数会派の反対で否決されました。その代わりにその後は物価上昇が続いても給食費を値上げしないで、物価高騰分を市費で負担する政策が続いています。 ここまで市費負担の増額を繰り返してくると、もう今後は給食費の値上げは事実上できなくなっていますから、保護者負担を廃止して無償化に踏み切る段階にきているのではないでしょうか。 |

|

【代表質問】 小中学校校舎改修の見通しを示すべき 改修計画について、市長は『完了の見通しは示せないが、早期完成をめざす』と答えました。 |

|

【2月市議会】 施政方針に対する代表質問 (4) 教育委員会は小中学校の外壁や屋上防水改修の計画を明らかにしているが、 新年度予算で、工事や設計の予算が付いていない学校がある。 教育委員会で計画しているのに、なぜ予算が付いていないのか。 改修を先送りするのか。 いつまでに改修を完了するのか。 【市長の答弁】 準備が整い次第、順次予算化していく。 工事完了の見通しは示せないが、早期完成をめざしていく。 「順次予算化していく」というのが、補正予算で対応するという意味なのか、市長答弁の意図が不明です。 当初予算の審議をしているのに、ここで年度途中での補正予算を出すかのような答弁をするのは無責任です。 当初予算が年間の事業に必要な予算を計上できてないことを、最初から認めてしまっているのでしょうか。 |

|

小中学校 校舎改修工事の見通し 各校から雨漏り対策の要望が出ていたにもかかわらず、事実上放置されて改修を先送りしていたこともわかりました。 これらの原因が、合併後の財政運営で公共施設の維持管理や補修の予算を削減し続けてきたことは明らかで、議会では公共施設の維持補修を優先的に進めるよう求めてきました。 市は一昨年から緊急に外壁点検を進めるとともに、外壁改修や屋上防水工事を集中的に取り組んでいます。 22年に行われた建築基準法の法定点検では23校で「屋上防水劣化」「防水シート破損」などが指摘されていたこともわかりました。 これ以上の先送りは許されません。 定例市議会の教育環境委員会で、学校設備改修の進捗と今後の見通しを調査しました。

|

|

【一般質問】 「性別違和」の児童生徒への配慮を 以前は誰にも知られないようにしてきた子どもがほとんどですが、最近ではそうした悩みを打ち明けてまわりの理解を求めることもできるようになってきています。 これまで市議会で、制服を自由に選択できる(許可は不用)、プールで水着の上にラッシュガードの着用を認める、だれでもトイレの設置などの配慮を求めてきました。 教育委員会も校長会などで子どもの判断を尊重するように話をし、積極的に取り組んできています。 最近はトランスジェンダーへの理解も拡がってきて、今後、当事者本人や保護者の理解、申し出に応じて、さらに前向きな対応を進めるよう求めました。 (1)更衣室の配慮、教職員用のトイレの使用を認めるなどの配慮、 (2)出席簿などでの「通称名」の使用、卒業証書に通称名を記載するなどの配慮、 (3)身体検査や体育授業での男女分けの際の配慮、卒業式での男女別の整列の際の配慮、または「男女別」自体の見直しなどを、学校現場で話し合って教師間の共通認識を作っていってほしいと問題提起しました。 教育長が、 (1)みんなのトイレや教職員用トイレの使用を認めている。性別によらずに使用できるみんなの更衣室の設置を検討したい。 (2)本人や保護者の申し出があれば通称名の使用は可能である。本人や保護者等にも知らせていく。 (3)合唱などの場面を除いて、体育や卒業式の整列で基本的に男女分けはしていない。発育測定などでは男女別にしている学校もあるが、男女を分けないことを原則に、配慮していきたい。 学校現場で協議し先生方の間でも理解を深めていくと答弁しました。 |

|

【9月市議会】 学校給食におけるアレルギーの「事故」、3年間で26件 2022年には9件、2021年度には新学校給食センターが稼働した2学期以降に8件発生しています。 2021、22年度はアレルギー物質の内の「乳・卵の除去食」、24年度からは「代替食」の提供が始まっています。 除去食や代替食は、給食センターでアレルギー対応食の専用調理室を使って、各学校まで児童生徒1人1人の専用パックに入った個人用の「カゴ」を配送し、学校でも最新の注意を払って、児童生徒に手渡しています。 添付されている送り状のチェックは徹底されていますから、これまでに「アレルギー対応食」それ自体に関しては「事故」は起こっていません。 ただし、22年度までに、代替食の提供を忘れて、通常食を配食して食べてしまったという「事故」が1件、乳と卵のアレルギーを持つ子に、先生が誤って「通常パン」を配ってしまったのが3件、先生が除去されていた食材を勘違いして配ってしまったのが1件ありました。 幸いなことに、いずれも発症しなかったか軽症で済んでいるのですが、こうした「事故」をなくすには、学校において担任の児童生徒のアレルギーに関して、先生の意識付けをさらに徹底する必要があります。 その他に、「アレルギー対応食」以外で、「不注意による事故」が年に数件発生しています。 保護者が詳細献立で毎日の給食のアレルギー物質をチェックしているのですが、保護者が見落としたり先生も気が付かなかったというケースです。 児童生徒がアレルギー物質を含む食材を食べてしまって、アレルギー反応を発症したというケースが、今年度までに数件発生しています。 保護者が詳細献立でアレルギー物質をチェックして学校に提出したものを、学校で再度のチェックや確認がされているかどうかが問題ではないかと思われます。 学校現場では、担任の先生と給食主任、養護教諭の3人がチェックしていると説明しているので、そのチェック体制を再度確認する必要があります。 市内の小中学校で、アレルギーを持つ児童生徒の申請者数は、久喜小と桜田小が最多で18人、次は太東中と鷲宮小の16人などとなっています。 そして、毎日の給食で、その日その日の食材に、どんなアレルギー物質が入っているかは把握できているはずですから、担任・給食主任・養護教諭の3人でチェックすることは可能と思われます。 課題は、そうしたチェックの仕組みをいかに確立し、機能させていくかではないでしょうか。 私が「チェックを完全にゼロにするのは難しいでしょうが」と発言したのに対して、課長が「ゼロにしなくてはならない」と断言したので、今後のチェック体制の強化に期待したいと思います。 【参照】久喜市のホームページ 学校給食の詳細献立、食材の一覧、産地の一覧 |

|

【一般質問】 校舎改修の予算確保、 市長は明言せず 今年度当初予算では30億円を計上して、校舎の外壁や防災設備の不具合の補修を進めています。 3年前には10校以上で雨漏りが発生する事態となり改修を進めてきました。 2022年には建築基準法の法定点検で、23校で「屋上防水劣化」などが指摘されていて、新たに雨漏りが出てしまった学校もあります。 その他の学校でも屋上防水劣化を早急に補修しなければ、今後もさらに多くの学校で雨漏りが発生する怖れがあります。 緊急に予算を確保して全部の雨漏り対策を進めるように要求しました。 教育部長は『できるだけ早く改修したい』と答弁したものの、財政を握る総合政策部長は『緊急性の高い学校から順次進めていく』と答弁しました。 すぐには補修する計画のない学校がまだ12校も残されています。このままでは子どもたちの教育環境は悪化するばかりです。 市長に対して、市政の責任者として校舎の改修のための予算を優先的に確保するよう求めましたが、梅田市長は『努力する』と言うだけでした。 ★市長は『教育を受けるなら久喜市の学校で』とキャッチフレーズを掲げるが、その後に『雨漏りしている校舎で』と付け加えなければなるまい。 校舎の老朽化、せめて雨漏りだけでも直ちに解消して欲しい。★ |

|

久喜の「待機児童ゼロ」は本当か 一方で「入所保留者」は199人で40人以上も増えています。 その他に保育所の入所申請を出したのに、条件に満たずに申請を取り下げた児童が44人もいて、入所を希望していながら入れなかった児童は243名にのぼりました。 にもかかわらず、厚労省の集計によると、久喜市は2021年から4年連続で「待機児童ゼロ」ということになっています。 子どもが預けられないために仕事が決められないでいる人は『求職活動をしていない』とみなされたり、保育園の決定通知が来ても遠いなどの理由で辞退した人は待機児童とは認められません。 きょうだいで別の保育園に指定されて入園を辞退したり、転園を希望したのに断られて辞退した場合も、待機児童とは認めないことになっています。 しかし実際には入所保留者数が年々増加していて、これは実質的には「潜在的待機児童」と言わざるを得ません。

実質賃金の低下による生活困窮やコロナ禍からの回復で、女性の就労と保育ニーズは拡大し続けています。 今後も定員拡大を進めていかないと、実質的な待機児童が増えていくのは避けられません。 2019年から“保育の無償化”が実施されましたが、3歳未満児はいまだに有償です。 保育園の希望者全入やすべての児童の保育無償化をめざすべきです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

【一般質問】 学校校舎の「屋上防水劣化」改修を ようやく新年度一般会計予算に約30億円の維持補修費が計上されましたが、校舎の老朽化はこれだけではありません。 2年前の建築基準法に基づく点検で小学校16校、中学校7校で「屋上防水劣化」「防水シート破損」などが指摘されました。 放置しておけば雨漏りにつながりかねませんから、計画的に2~3年間で補修を終えるように求めました。 これまでに久喜南中・鷲宮東中・本町小で、さらに新年度予算で久喜中・栗橋西中・桜田小・栗橋小で改修を予定しています。 しかしその他の学校は見通しも明らかにされていません。教育部長は『全部の学校の改修を一度に進めることはできない。 計画は示せないが、なるべく早く解消していきたい』と答弁しました。 一方で総合政策部長は『その都度補修していくと保全コストが増大するので、ある程度まとめて工事していく』と述べています。 これではすぐには直さない、雨漏りが起きたら直す、と言っているのと同じです。 いいかげんにこれまでの事後保全のやり方から、「予防保全」に転換するべきではないでしょうか。 ★左の記事本文中の学校以外に「屋上防水劣化」などと指摘されたのは、久喜小・太田小・清久小・青葉小・青毛小・久喜東小・久喜北小・菖蒲小・小林小・三箇小・栢間小・栗橋西小・久喜東中・栗橋東中・鷲宮西中です。★ |

|

【一般質問】 学校の雨漏りや屋上防水劣化 改修計画を示すべき 6項目の質問の内、今回は、小中学校雨漏り改修、屋上防水劣化対策の早急な促進を求める質問と、改修計画すら作れないでいる久喜市行政の答弁を掲載します。 (原稿は質問を下着員本人が作成します。1行22文字×30行、見出しは24文字以内という制限があります。)

|

|

【一般質問】 1人1人に即したアレルギー代替食を 新年度からは《乳・卵・エビ・カニ》の代替食を調理して提供する方針ですが、この4つのアレルギー食材をすべて他の食材に置き替えることにしています。 しかしこの方式では、たとえば《乳》だけのアレルギーを持つ子どもに対しても、4つの食材のすべてを除いた代替食が提供されることになります。 1人1人の子どもに対応した代替食を提供することはできないでしょうか。 たとえば福岡県行(ゆく)橋(はし)市の防災食育センターの学校給食では、《乳》《卵》《エビ・カニ》《イカ・タコ・貝類》《ナッツ類》《小麦》のそれぞれのアレルゲンに対応した個別の代替食を調理して提供しています。 久喜市でも献立や調理方法の工夫で、それぞれの代替食の調理を研究・検討していくように求めました。 |

|

【一般質問】 学校給食の完全無償化をめざすべき これに対してみらいの会の大谷議員が一般質問で保護者負担の据え置きを要求し、市は最初は『値上げ分の内の10%を公費負担し、2%分は保護者負担を引き上げる』と答弁し、その後、『12%の全部を公費負担とする』と変更しました。 全国でも県内でも給食費無償化が拡がり、久喜市でも「学校給食費完全無償化」の請願が出されたので、何もしないわけにはいかないと判断したようです。 市長はこんな小手先の負担軽減策ですませず、ムダな公共事業を削って子育て支援を政策の中心に据えるべきです。 私は、 ➊中長期的に給食無償化をめざす方針を決断した上で、 ➋現在は小中学校に在籍する第3子以降の給食費を公費負担しているのを、第2子に拡げる、 ➌値上げ分だけの公費負担でなく、半額程度にまで拡大する、 ➍まず中学校の給食費を無償化し、引き続き全面的な無償化へと拡げていくように提案しました。 ★4月から給食費値上げ分の公費負担が決まった。 大谷議員が『今は(値上げの)時期ではない』、市長が『令和6年度は公費負担を継続する』と強調したのは、今だけ据え置いてその後に値上げがホンネか。★ |

|

【11月市議会】 学校給食無償化の請願は不採択に しかし本会議では、市民の政治を進める会・共産党・無会派の貴志・宮崎議員の8名が賛成、みらいの会と公明党が反対し、一転して“不採択”とされました。 彼らが反対した理由は、 (1)久喜市で無償化するためには5億円以上かかるが、他の教育環境や学校施設の老朽化対策などにも財源が必要、 (2)市で独自に給食無償化を進めると、無償化しない自治体の子どもと不公平になる、 (3)学校給食無償化は国の責任で全国一律で進めるべきで、国の検討結果を待つというものです。 コロナ禍以降、生活支援や物価高騰対策の国の補助金を活用して、給食費の一部公費負担や期限を区切っての無償化が行われてきました。 それを拡大する形で、全国各地で学校給食の無償化が進められています。東京23区の多くが無償化に向かって進んでおり、埼玉県内では7町村と今年から坂戸市が完全無償化に踏み切りました。 所沢市は新市長が給食無償化を公約して来年度から実施する計画です。 全国自治体の動きに押されて、国でもようやく無償化の検討に着手して1年以内に結論を出すとしていますが、実施は何年先になるかわかりません。 すでに無償化した自治体は財政に余裕があるからではなく、子育て支援を優先課題として位置づけて財源を確保しています。 他市は積極的に無償化の検討を進めているのに、久喜市では国の補助金や交付金が出るまでやる必要はないというのでしょうか。 |

|

【一般質問】 小中学校の防火設備 すぐに修繕を 防火シャッターや防火扉の自動開閉装置不良、閉鎖不良、ブレーキ不良、感知器不良などがわかったにもかかわらず、市は1年以上も修理せずに放置してきました。 またシャッターが人にぶつかっても停止しないで挟まれるおそれがあるので、レールに突(つ)っかい棒をして閉まらないようにしていた学校もありました。 これらは法令違反の疑いがあります。 このような防火設備の不具合は、火災発生時には命にも関わりますから、これ以上放置しておくのは許されません。 遅くとも年度内にはすべて補修して正常化するよう求めました。 教育部長の答弁は『一部に不適切な箇所があったと認識している』と危機感がまったく感じられません。 今議会に修繕のための補正予算7080万円を計上したものの、『部分的な補修で対応できる箇所は今年度中に実施するが、全面的な改修が必要な箇所はこれから設計をして改修は来年度になる』としています。 改修が来年度にずれ込む学校は本町小、青葉小、久喜北小、菖蒲小、小林小、三箇小、栢間小、栗橋小、久喜中の9校です。 またシャッターの突(つ)っかい棒は清久小は撤去しましたが、青葉小と久喜北小は今のところそのままで来年度の改修後に正常化するとしています。 今後は、防火設備の不具合が判明したら直ちに補修することを約束するよう求めたのに対して、『今後は早急に修繕を行っていく』と答弁しました。 市は多くの学校で子どもたちの命にも関わるような故障や不具合が放置されていたことも、これから修理に取りかかることも、市民にまったく知らせていません。 都合の悪いことを隠すのでなく、市のホームページなどで市民に知らせていくように求めました。 |

|

【11月市議会】 採決の結果、請願に賛成したのは、市民の政治を進める会と共産党、無会派の貴志、宮崎議員の8名でした。 無償化に反対したのは、みらいの会と公明党です。 彼らが反対した理由は、 (1)久喜市で無償化する場合の費用は5億円以上かかる (2)学校の施設や設備の回収に費用がかかること (3)自治体の判断で無償化すると、無償化した市と、無償化しない市で不公平が生じるので、国が一律にやるべきだ というのですが、はたしてこれが「久喜市で無償化することに反対」の理由になると、本当にそう考えているのでしょうか。 【参照⇒請願の採決結果】

|

|

【11月市議会】 一般会計補正予算に賛成討論しました 【参照⇒議案の採決結果】

|

|

【11月市議会】 学校給食 80人にアレルギー代替食 12月18日、教育環境委員会で学校給食のアレルギー対応食の提供について所管事務調査を行いました。

代替食は、いずれも通常献立と見た目があまり変わらないように工夫されています。 |

|

【11月市議会】 学校給食費無償化を求める請願を提出 11月市議会に、『久喜市で学校給食費を完全無償化するよう求める』請願が1万名を超える市民の署名で提出されました。 無償化に踏み切る自治体が増えている 県内ではこれまでに滑川町、東秩父村、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、美里町、神川町が学校給食費を無償化していて、今年度から坂戸市で、さらに来年1月からは所沢市も無償化します。全国でも各自治体の判断で学校給食費無償化を実現した市町が増えています。 |

|

防火装置の不具合 放置は許されない 建築基準法で建物の防災施設や屋上防水などについて定期的な点検が義務付けられています。 青葉小の防火シャッターを現地確認 火災発生時に児童生徒の命を守る防火シャッターや防火扉は30校で不具合が指摘されています。 |

|

学校給食のアレルギー対応を拡大 久喜市では2021年2学期から新学校給食センターで《アレルギー対応食》の調理を開始しました。 |

|

久喜市が学校給食費値上げを決定 10月23日の学校給食審議会で、来年4月からの学校給食費の値上げ案が決まりました。

学校給食費保護者負担の県内比較 (単位 円)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

今度は久喜東小でも 外壁落下事故 市内の多くの公共施設で、排水管やエアコンの故障、雨漏りが多発しています。 |

|

久喜市の学校給食費は県内で3~4番目に高くなる 来年4月から、久喜市の学校給食費の値上げが事実上決定されました。 |

|

学校給食審議会で、「給食費 12%値上げ」を答申へ 10月23日、久喜市学校給食新議会が開かれて、学校給食費保護者負担を来年4月から、12%値上げする案で事実上決定しました。

22日には所沢市長選挙で、「学校給食無償化」を掲げた新人候補が当選したニュースが伝えられましたが、審議会の委員たちはまったく関心がないのでしょうか。 |

|

学校給食費 10%以上値上げ諮問 市は来年4月から物価高騰を理由にして学校給食費を値上げする方針です。

審議会では『16%でいい』『来年10%値上げして毎年上げていくのがいい』など「値上げありき」で審議が進んでいます。 |

|

【一般質問】 暑すぎる教室 校舎の断熱化改修を 地球温暖化=沸騰化の中で、他市の調査で、校舎最上階の天井付近はエアコンが作動していても40℃に達し、机付近の高さ1mでも30℃になっていると報告されています。 |

|

【一般質問】 小中学校の雨漏り 直ちに完全解消を これまで、久喜中など小中学校9校で雨漏りが発生し、3年以上も放置されてきた学校もありました。 9月市議会 5号補正予算 6月市議会 4号補正予算 小中学校外壁改修工事の設計 → 工事は来年度 ・太田小、清久小、久喜東小、久喜北小、菖蒲小、小林小、三箇小、 ・久喜中、久喜南中、久喜東中、菖蒲中、鷲宮中 緊急外壁修繕工事 ・小学校2730万円、中学校1040万円 |

|

学校給食審議会に給食費値上げが諮問された 久喜市は来年度から学校給食費を値上げする方針で、7月に学校給食審議会に「値上げ案の諮問」を行いました。

これらの値上げ案(1)は、学校給食の食材料費に赤変わる物価が、5年前よりも10%高騰しているしています。 審議会委員からは「値上げ容認」という意見ばかり しかし審議会委員さんたちの中には、「子どもたちが食べるものなのだから、高くてもかまわない」「第4案の6%でいい」と発言する人もいました。 |

|

【一般質問】 全小中学校の体育館にエアコンを 地球温暖(沸騰)化がいっそう深刻化し、夏期に屋外での運動は命の危険に関わります。 |

|

【6月市議会】 学校給食センターエアコンの凍結防止対策を怠った 学校給食センターのエアコンが1月に故障して、7月から修理にかかることが決まりました。 |

|

【6月市議会】 学校の雨漏り、外壁落下も放置され 7月6日、TV朝日とフジテレビで、久喜市役所トイレの故障や公共施設の故障・破損、久喜東中の外壁の落下や久喜中の雨漏りの悲惨な実態が報道されました。 |

|

【一般質問】 ジェンダーレススクール水着を提案 これまで市議会で、特に思春期・成長期の男女生徒やLGBTQなどの性的マイノリティの児童生徒への配慮、また肌の弱い生徒への配慮も含めて、プール授業でのラッシュガードの着用を認めるよう求めてきました。 |

|

【6月市議会】 補正予算、学校給食センターのエアコン 7月6日、6月定例会議の最終日でした。議案に対する討論で、猪股は2件の補正予算に対して賛成討論を行いました。

|

|

【6月市議会】 学校給食センターのエアコンが故障、修理費に5000万円 市の学校給食センターのエアコンが1月に故障して、6月市議会の一般会計補正予算に修理費5000万円が計上されました。 |

|

久喜の待機児童数ゼロと言うが その内、入園できた児童は545人で、「入所保留者」=潜在的待機児童は153人でほとんど減っていません。 その他にいったんは保育所の入所を希望したのに、条件に満たずに申請を取り下げた児童が25人もいて、入所を希望したのに入れなかった児童は178名にのぼりました。 それでも厚労省の基準による集計では、久喜市の「待機児童数」は、2021年から3年連続で「ゼロ」ということになっています。 これは子どもが預けられないために仕事が決められないでいる人は『求職活動をしていない』とみなされたり、保育園の決定通知が来ても遠くて通えないので辞退した人は待機児童の集計から除外されるためです。 きょうだいで別の保育園に指定されて入園を辞退したり、転園を希望してかなえられなくても「待機児童」とは認められません。 様々な口実で待機児童を小さく見せかける数字の操作が行われていますが、これでは本当の意味で「待機児童ゼロ」とは言えません。

実質賃金の低下による生活困窮やコロナ禍からの回復で、女性の就労と保育ニーズは拡大し続けています。 今後も定員拡大を進めていかないと、またまた待機児童が増えていくことになりかねません。さらに、保育園の全入や無償化をめざすべきです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

【一般質問】 中学校の校則 見直しが進められている 比較してみて、気になった点がいくつかありました。 (1)多くの学校は制服について、「ズボン・スラックス・スカート」、あるいは「パンツスタイル・スカートスタイル」などと規定しています。 これはあえて男子用・女子用と指定しないで、本人の性自認に応じて選択できるように配慮した規定だと評価できます。 その一方で、「男子:学生服、女子:セーラー服 希望する生徒はスラックス可」としている学校もありました。 これは許可制ではなくて、あくまでも生徒本人の性自認に応じて選択できることを確認しました。 (2)冬期には全部の学校でコートやウインドブレーカーの着用を認めています。 ●登下校時、制服の上にはウインドブレーカーの上着だけで、ズボンは認めていない学校もありました。 制服の上にズボンを重ね着するのはふさわしくないと判断しているようですが、防寒を優先した方がいいのではないでしょうか。 (3)多くの学校で「整髪料は禁止」とされています。 むしろ頭髪も含めて身だしなみには気を使った方がいいと思います。 一律に禁止するのは疑問です。 (4)登校後にジャージなどに着替えることになっていますが、更衣室がなくて教室や多目的室を指定している学校もあります。 男女別の更衣室を設けるべきではないでしょうか。 (5)校則について、『生徒・保護者と確認しながら検討を続けていく』『学級討議や生徒総会を経て見直ししていく』としている学校がある一方で、『職員会議で見直ししていく』『校長が必要と判断した場合に…』という学校もあります。 現在、各学校で校則の見直しが進んでいますが、生徒たち自身に自分ごととして考えさせていくことが大切ではないでしょうか。 ●また学校のホームページに校則が掲載されていない学校もありましたが、だれでも見られるようにするべきです。 【取り上げたものは2023年2月時点の校則です。】 ★私が頼んで全部の学校の校則を取り寄せてもらうまで、教育委員会にも全部はそろっていなかった。 全国で「ブラック校則」が問題化しているのに、教育委員会が全部を見ていなかったのが不思議。★ |

|

【一般質問】 学校給食の残菜の堆肥化を提案 今後の給食の残菜発生の状況を注視するよう求めました。 現在は給食の残滓は給食センターに回収した後、すべて衛生組合でごみとして焼却しています。 ごみ減量と資源循環という視点から、堆肥化を検討するよう提言しました。 (1)各学校に生ごみ処理機を設置して学校で堆肥化して活用する、 (2)給食センターに業務用生ごみ処理機を導入する、 (3)彩の国資源循環工場にある生ごみ堆肥化工場(1月に衛生組合議会で食品残渣の堆肥化工場「アイルクリーンテック」を視察してきました。)に委託して堆肥化してもらうなどの方法が考えられます。 教育部長が、SDGs(持続可能な開発目標)の視点に立って、堆肥化の方法や、堆肥の活用などについて検討していると答弁しました。 市内の全校の給食残菜は1日に600kg、年間130tにものぼります。 これをただ焼却していてよいはずはありません。 生ごみ堆肥化の具体的な方法や費用などの検討課題を整理して、段階的にでも堆肥化を進めるよう求めました。 |

|

アレルギー対応の学校給食 拡大を 久喜市の学校給食は、食物アレルギーを持った児童生徒に対して、次のように対応しています。

乳と卵のアレルギー食材の代替食は2022年8月からスタートしました。 現在は代替食の提供は週1回を基本とし、アレルギー対応の専門栄養士や担当調理員を配置し、専用調理室で調理して、1人ずつ名前を明記した個人用パックに入れて専用のカゴで配送し、他の児童生徒の給食と区別しています。 乳や卵以外にも、小麦、大豆、ナッツ類、甲殻類などたくさんのアレルゲンに対して、約330人の児童生徒がアレルギー対応を申請しています。 市議会で、アレルギー除去食の提供を週1回からもっと増やすことと、対象を「乳と卵」以外にも拡げることを求めました。

|

|

【2月市議会】新年度予算 出産・子育て支援を拡充 出産祝金も 妊娠届出時に5万円、出産時に5万円を支給。 予算額9263万円(その内、国・県補助金7719万円) 出産時に市独自の「祝金」を支給します。 新年度から第1子と第2子に5000円を支給し、業務委託料を含めて予算額1623万円。 現在は第3子に5万円、第4子10万円、第5子25万円などとなっていますが、24年以降はこの金額を引き下げる方針です。 |

|

【2月市議会】新年度予算 鷲宮に小中一貫校を整備へ 鷲宮西中学校の現在の校舎を活用するとともに、小学1~4年生が入るための校舎を増築する予定で、設計費等 1億161万円が計上されました。 24年度に校舎の増築と体育館の改修工事を予定しています。 |

|

【2月市議会】補正予算で出産子育て支援給付金 ◇昨年4月から今年3月までに出産した方と妊娠を届け出た方に10万円を給付します。 【1億1646万円財源は国・県補助金8800万円+市負担金1800万円】 ◇全国で相次いだ保育園などの送迎バス置き去り事故を防止するために、安全装置の設置を促進します。 私立保育所の送迎バス43台分の設置費補助 774万円、栗橋幼稚園の送迎バスの安全装置設置に 77万円 |

|

【市民の政治を進める会】 1年目は児童生徒のアレルギーが最も多い乳と卵の2種類を対象として、これらのアレルゲンを含む食材の除去食を提供し、昨年の2学期からは代替食の提供に切り替えられました。 12月20日、市議会/市民の政治を進める会(猪股・川辺)と無会派の田村議員の3人で、給食センターを視察し、アレルギー代替食を試食してきました。 市の学校給食の献立は3コースに分かれています。 この日、私たちが試食したのはAコースで【主食/こどもパン 主菜/ローストチキン 副菜/ブロッコリーとカリフラワーのサラダ(サウザンアイランドドレッシング) 汁物/クリームシチュー デザート/チョコレート味のケーキ 牛乳】でした。 これに対応するアレルギー食材を除いた代替食は、【こどもパン ⇒ 乳不使用の子どもパン、クリームシチュー ⇒乳を使わない豆乳シチュー】の2品を変更していました。 副菜のサラダとドレッシングやケーキは全員に卵・乳とも不使用のものを提供しています。 もちろん、牛乳は乳のアレルギーの児童生徒には提供しません。 この日の代替食は通常食と見た目にはほとんど違いはわかりませんでした。 アレルギー代替食は通常食とは別に個別のパック(写真右)で提供され、子どもが自分でアレルギー専用の食器に移します。 通常食の食器は絵入りですが、アレルギー対応食器は無地で区別しています。 チキンは少し固いような気がしましたが、個別容器なので冷めるのはしかたないのでしょうか。 サラダの野菜は火を通してから瞬間冷却器を使っているので、鮮やかな野菜の色が残っていました。 今のところ市の給食センターでは、献立の中に乳と卵のいずれかが使われている場合に、他の代替食材に置き換えるという方法を採っています。基本的に週1食(A・B・Cの各コースごとに1回)の提供にとどまっています。 小中学校でのアレルギー対応の申請は全部で314人ですが、その内の86人に乳と卵の代替食を提供しています。今後、対応するアレルゲンを2種類だけでなく、小麦やナッツ類などにも拡大すること、週1食からもっと提供回数を増やすよう求めています。

|

|

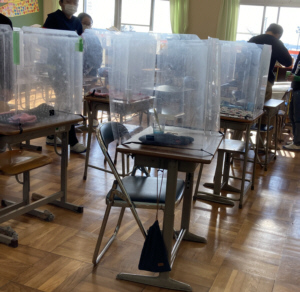

【11月市議会】 学校での感染症対策の見直しを求める 12月19日の教育環境委員会で、陳情者代表2人の参考人から意見陳述を行った後、委員から質問や意見を出し合いました。 陳情は、コロナ禍で「マスク着用や給食時の黙食」が事実上の強制になっていることに疑問を呈し、『マスクを着用しないことを選択する児童生徒と保護者の意思を尊重する』『児童生徒の健全な成長と発達を最優先に考え、給食における黙食を始めとした感染症対策の見直しを図る』こと等を求めています。 県の教育委員会では、登下校時や体育などの屋外ではマスクをはずす、屋内でも距離が取れる場合などは不要などの指針も出していますが、実際の現場では対応の見直しは進んでいません。 委員会審査で、私はマスクとの対応見直しを市の教育委員会で積極的に進めるよう提案しました。 しかし逆に、『見直しは慎重にするべきだ』と述べた委員もいて、委員会としての意見はまとまりませんでした。 |

|

【11月市議会】 教育振興基本計画に賛成討論をしました

|

|

【一般質問】 図書館の視覚障害者サービス充実を 点字図書や大活字本、録音図書などを置いている他、『広報くき』の録音データなどを視覚障害者に届けていますが、一般図書の視覚障害者サービスはあまり進んでいません。 全国視覚障害者情報提供施設協議会が『サピエ図書館』という視覚障害者を対象とした図書資料データ提供システムを開設しています。 全国の点字図書館などの図書資料データをインターネットを通じて利用することができ、全国の公共図書館255館が登録して活用しています。 久喜市立図書館も視覚障害者サービスをいっそう拡充するために『サピエ図書館』に登録するよう提案しました。 指定管理の事業者もそうした意向を持っていると聞いているので、市としても積極的に指定管理者と協議を進めるよう求めました。 さらに視覚障害者からサービスや情報に対するニーズを出してもらうことや、図書館からの情報提供を充実させる双方向のシステムを作っていくよう求めました。 |

|

【11月市議会】 子育て世帯の生活応援給付金2万円 10月30日の臨時市議会で、小中学校の学校給食費無償化(11月~来年3月分)が決定され、市立小中学校の児童生徒1万1000人に対して、総額2億2883万円が負担軽減が決まっています。 しかしこれでは特別支援学校や市外の学校に通学する児童生徒は支援の対象になりません。 また就学前の幼児や、高校生などの18歳以下の子どもがいる世帯も対象外です。 議案質疑では、川辺議員(市民の政治を進める会)が幼稚園や保育園の給食費も無償化するよう求めましたが、市はその考えはないと突っぱねていました。 「子育て支援」と言いながら、対象を市立小中学校の児童生徒だけに限定して、それ以外に拡げないというのでは子どもたちへの差別です。 市は批判の高まりを受けてようやく考え方を転換し、18歳以下の子育て世帯全体に子育て支援を拡げることにしました。 新たに提案された「応援給付金」は、18歳以下で給食費無償化による負担軽減の対象とならなかった子ども、幼稚園や保育園など就学前の児童のいる世帯を対象とし、約1万3200人の子ども1人につき2万円が支給されます。 学校給食費5か月の無償化分が平均約2万円なので、それと金額を合わせました。 さらに今年4月から来年3月までに市に妊娠届けを出した方にも、「妊婦応援給付金」として2万円を支給することになりました。 対象者約875人で、支給総額1750万円、事務費を合わせて約2846万円と見込んでいます。 当初は小中学生だけ給食費を徴収しないで負担軽減するとしていたのに、急遽、それ以外の世帯へも2万円を現金給付することに…。 それなら最初からすべての子育て世帯に一律2万円を現金で支給することにした方が公平性が保たれたはずです。 政策が右往左往して、中途で方針を変更せざるを得なくなったのは、そもそもの趣旨と目的があいまいで、政策判断に問題があると言わざるを得ません。 |

|

「子どもたちのマスク、黙食」の見直しを求める陳情で、参考人招致 提出したのは「埼玉有志子どもの笑顔を守る会」(代表/桑原梨菜氏他4名)です。 陳情項目は、(1)マスクを着用しないことを選択する児童生徒およびその保護者の意思を尊重すること、(2)そのことについて小中学校や児童生徒・保護者に周知すること、(3)児童生徒の健全な成長と発達を最優先に考え、給食における黙食をはじめとする感染症対策全般の見直しを図ること、を求めています。 市議会では、教育環境委員会に付託され、12月19日の委員会で検討することになっています。 11月29日に開かれた委員会で、12月19日の検討の際に、陳情者の出席を求め、参考人として招致することを決めました。 当日は、他の議案に先立って、委員会の冒頭で陳情について検討することとし、陳情者から5分程度の意見を述べていただいてから、執行部に対する質疑や調査、委員の意見を出し合うことになっています。 【いのまた和雄のブログ】へのリンク |

|

鷲宮に「義務教育学校」を開校へ 教育委員会では、2026年に上内小と鷲宮小、鷲宮西中の3校を統合して、小中一貫の「義務教育学校」として開校する方針を決定しました。 鷲宮西中学校の現在の校舎を活用するとともに、小学1~4年生が入るための教室を増築する計画です。 24年度に校舎の増築と体育館の改修工事を予定しています。 |

|

【10月臨時市議会】 学校給食費、無償化継続を提言しました 県内では滑川町など5町が給食費完全無償化を実現している他、多くの市で負担軽減策を実施しています。 久喜市が来年度以降も無償を継続することと、保育園の給食も無償化するよう提言しました。 |

|

【10月臨時市議会】 学校給食費を5か月分無償化 すでに今年度は学校給食食材料費の値上がり分を市が負担してきていましたが、11月以降の給食費の徴収を止めることになります。 ◆これを機会に、来年度以降は給食費の無償化に踏み切るべきではないでしょうか。 物価高騰・低所得世帯の生活支援、福祉施設運営支援等の給付金を合わせて、これらの財源は国からのコロナ対策に関わる交付金2億8391万円と、市の財政調整基金6291万円を取り崩してあてることになりました。 |

|

【6月市議会】 こども医療費18歳まで無料を拡大 来年4月から高校卒業(18歳になった年度の末日)まで拡大し、通院・入院とも自己負担分を市が負担することになります。 2月議会の代表質問で、市民の政治を進める会の川辺議員が「18歳までの無料化拡大」を求めたときには、市長が久喜市としては実施する考えはないと答弁していました。 ところが4月の市長選挙で突然、市長がこども医療費の無料化拡大を公約に掲げ、実現へと動き出しました。 今年度当初予算のこども医療費市負担分は4億5185万円です。 来年度は対象者が3700人増えて、医療費は8000万円増の見込みです。 |

|

【代表質問】 学校給食センターで 地産地消が後退? 昨年2学期から学校給食センターの調理が開始されました。 久喜市は食材の地産地消を推進していて、2022年度の市内産農産物の使用割合の目標を25%としています。 現実には19年度が22.3%だったのに対して、20年度は20.7%に後退しています。 21年の2学期から半年間の市内産農産物の使用割合はさらに下がってしまっていることが明らかになりました。 久喜市ではこれまでJAの学校給食部会の農家などの協力を得て、市内産の有機・減農薬の特別栽培野菜を中心に調達してきました。 新給食センターでは機械調理が主で野菜等の規格が厳しいために、特別栽培野菜の受け入れが減っているのではないか、逆に一般市場からの調達が増えているのではないかと思われます。 市長は、新たに導入した急速冷凍機を活用して規格外野菜の受け入れを増やしていくと言っていますが、実際には急速冷凍機は一度も使われていません。 このままでは新給食センターになって地産地消が後退していくことになりかねません。 |

|

【6月市議会】 本町小校舎改修へ設計費を計上 1月には市議会教育環境委員会で現地視察して改修の要望書も提出しました。 2月に緊急防水工事を実施したものの、わずか500万円の工事費で改善にはほど遠く、最優先で大規模改修を行うべきです。 今回の補正予算でやっと、外壁と屋上防水改修工事の設計費738万円が計上されましたが、改修工事の実施はまたもや先送りされてしまいました。 梅田市長はいつまで放置しておくのでしょうか。 |

|

4月、久喜市の保育所「待機児童ゼロ」だが、“入所保留者”159名 新規の入所申込者数も前年度とほぼ同じ780人でした。 一昨年まで、厚労省の基準による「待機児童」は20~40人も出ていましたが、昨年から大幅に改善して、2年連続して「0人」となりました。 しかし、「潜在的待機児童」と言われる、「入所保留者数」は、今年は159人で、約30人増加しています。 厚労省の基準では、子どもが預けられないので仕事が決められないでいる人は『求職活動をしていない』とみなされたり、保育園の決定通知が来ても職場と反対方向だったり、遠くて通えないなどの理由で辞退した人などは、待機児童の集計から除外されます。 これは待機児童の実態を小さく見せかけるものです。 「入所保留者」の他にも、いったん保育所の入所を申請したのに、条件に満たなかったりして申請を取り下げた人が「62人」もいます。 これを合わせると、入所を希望して申請書を出した内の160人以上の子どもたちが、入れなかったことになります。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

【5月招集議会】 学校の大型ディスプレイ設置の促進 小中学校の特別教室に大型ディスプレイ設置を進めています。 |

|

【2月市議会】 スポーツ行政を市長部局に移管 なぜ スポーツ振興課を教育委員会から切り離して、市長部局の健康・子ども未来部に移管する条例改正が提案され、市議会で賛成多数で可決されました。 |

|

【2月市議会】 小中学校の雨漏り等の修繕・大規模改修の促進を求める 市議会で、市内の小中学校から124か所もの修繕要望が出され、10校では校舎の雨漏りが続いているのに放置されていたことがわかりました。

|

|

【2月市議会】 スポーツ振興課を教育委員会から 2月市議会の最終日、スポーツ振興課を、教育委員会から切り離して、市長部局へ移管する条例改正に反対討論しました。

|

|

【2月市議会】 小中学校校舎の老朽化で大規模改修 小中学校の校舎老朽化が進んでいる中で、やっと栗橋小学校(3億820万円)と鷲宮東中学校の大規模改修(3億6596万円)の予算が計上されました。 |

|

本町小の校舎老朽化 いつまで放置 1月21日、教育環境委員会で本町小学校の校舎の劣化を視察しました。 |

|

【11月市議会】 センターの学校給食、3回目の試食会 12月17日、教育環境委員会の議案審議が終わった後、所管事務調査で、学校給食の試食を行いました。

江面小では、配膳も廊下で行い、一部のクラスでは隣の空き教室と2つに分けて食事をしていました。 --------------------- 献立は、

味噌汁はちゃんと出汁の味がして、きんぴらゴボウも野菜の歯ごたえがちゃんと残っていました。 --------------------- センターでは、11時に調理を終了して、配送は第一便が11時10分に出発していますが、いちばん遅い出発は11時45分(久喜南中に11:50、久喜中に11:58到着)です。 |

|

新学校給食センターの課題は何か 10月14日、市議会教育環境委員会で学校給食に関する調査を実施しました。 久喜市内産農産物の利用拡大は? 2020年度の市内産農産物の使用は、全市で20.7%、県内産農産物は8.8%でした。 特別栽培野菜の受け入れ規格は? これまで久喜地区や菖蒲地区を中心に、地元農家で作った特別栽培野菜の使用を拡大してきました。 アレルギー対応食 週1回提供へ 新給食センターは、アレルギー対応食専用調理室を設置しました。 |

|

新学校給食センター【2】 アレルギー対応食の調理はどうなる? 新学校給食センターの特徴の一つは、アレルギー対応食専用の調理室を設置したことです。 2回目の試食をしました この日、試食したメニューは、

センターでの試食は普通は説明が終わってすぐに12時前に食べ始めることが多いのですが、この日は子どもたちが学校で食べるのと同じ12時半に「いただきます」をしました。 |

|

新学校給食センター 【1】 10月14日、市議会教育環境委員会で学校給食に関する所管事務調査を実施しました。 久喜市産農産物の受け入れ拡大は? (1)2020年度の市内産農産物の使用は、全市で20.7%、県内産農産物は8.8%でした。

久喜地区で減少、菖蒲と鷲宮地区で微増ということになりますが、昨年度はコロナ禍の休校で給食の中止、その後も分散登校となったため、前年と単純に比較はできません。 特別栽培野菜の受け入れ規格は? (2)これまで久喜地区や菖蒲地区を中心に、減農薬・有機の特別栽培野菜の使用を拡大し、さらに鷲宮地区の給食にも取り入れてきました。 |

|

新学校給食センターがスタート 2学期から新しい給食センターで学校給食の提供が始まりました。 |

|

新学校給食センターの開所式 8月23日、新学校給食センターの開所式が行われました。

|

|

【6月市議会】 学校給食センター条例に反対しました 久喜地区で使用してきた強化磁器食器はすべて廃棄されます。私たちは、子どもたちの利益を最優先に「安全でおいしい自校調理方式」の学校給食を求めてきましたが、市はコスト最優先で巨大給食センターの建設に突っ走ってきました。 建設費が44億8294万円にふくらんだ一方、予定していた国庫補助金4億8000万円はゼロで、ほぼ全額を市債でまかないました。 なぜ補助金がなくなったのかは説明されていません。 今後、給食開始前2時間以内の調理、アレルギー除去食・代替食の拡充、久喜市産食材・地産地消の拡大、残菜の堆肥化の取り組みも求めていきます。 |

|

【6月市議会】 補正予算の小中学校トイレ改修に要望を付けた 小中学校のトイレ改修の促進、拡大と自動水栓化の取り組みを要望しました。

|

|

【6月市議会】 学校給食センター条例の改正案に反対しました 菖蒲と鷲宮の給食センターを廃止して、新学校給食センターを条例に位置づけるものです。 市民の政治を進める会、共産党、無会派の田村市議の8人が反対しましたが、新政久喜、政策の会、公明党の賛成で可決されました。 【6月市議会 全議案と各会派の賛否へのリンク】 猪股の反対討論の全文を掲載します。

|

|

【6月市議会】 小中学校のトイレ改修 やっと予算化 久喜北小、菖蒲小、栢間小、栗橋西小、鷲宮小、久喜中、久喜東中、栗橋西中、鷲宮西中など、これまで最も遅れていた小中学校のトイレ洋式化率がようやく30%以上に引き上げられます。 なお、太東中、菖蒲中、江面小は今年度の校舎改修といっしょにトイレ洋式化を進める予定です。 鷲宮東中と栗橋小は来年度に工事の計画ですが、1年前倒しすべきです。 市はこれまで小中学校についてはトイレだけの改修はしない、校舎の大規模改修といっしょに取り組んでいくと言ってきました。 一方で、2月市議会の補正予算で、コロナ感染防止対策の一環で、公共施設や児童公園のトイレの洋式化と手洗いの自動水栓化を進めるための工事費3681万円が可決されました。 しかし20年来の懸案だった小中学校のトイレの洋式化は先送りしたままで、他の公共施設のトイレだけを改修するのはスジが通りません。 私は2月議会の議案質疑で、学校トイレの洋式化こそ最優先で進めるよう求めました。 教育部長が再度検討すると答弁して、やっと少し改善されることになりました。 |

|

4月、久喜市の保育所 “待機児童”125名 新規の入所申込者数は前年度とほぼ同じで、「入所保留者数」=待機児童は125人で、約30人減少しました。 厚労省の基準では、子どもが預けられないので仕事が決められないでいる人は『求職活動をしていない』とみなされたり、保育園の決定通知が来ても職場と反対方向だったり、遠くて通えないなどの理由で辞退した人などは、待機児童の集計から除外されます。 これは待機児童の実態を小さく見せかけるものですが、この厚労省の基準による集計で、はじめて「待機児童=0」となりました。 しかし実際には、「入所保留者」の他にも、入所の条件に見たなかったりして申請を取り下げた人が「39人」もいます。 これを合わせると、入所を希望して申請書を出した内の160人以上の子どもたちが、入れなかったことになります。 今年度は栗原地区に「きららの杜保育園(定数106人」と、「きららの杜 久喜小規模保育園(定数19人)」が開設されましたが、引き続いて保育園の開設を進めていかなければ、また待機児童が増えていくことになりかねません。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

【2月市議会】 公共施設のトイレ洋式化 自動水栓化 【トイレ洋式化 21施設】 菖蒲総合支所、本町集会所、はなみずき会館、総合文化会館、総合体育館、B&G海洋センター、鷲宮体育センター、鷲宮図書館、各地区の公園など。 ほとんどで洋式化率60~100%を達成します。 【トイレ手洗い自動水栓化 39施設】 菖蒲総合支所、本町集会所、はなみずき会館、総合文化会館、栗橋コミセン、鷲宮西コミセン、鷲宮コミュニティ広場、けやきの木、ゆうあい、いちょうの木、児童センター、鷲宮児童館、鷲宮子育て支援センター、栗橋子育て支援センター、菖蒲保健センター、、栗橋保健センター、中央幼稚園、栗橋幼稚園、中央公民館、東公民館、森下公民館、のぞみ園、さくら保育園、学童保育所(14か所)など 【トイレ以外の手洗い自動水栓化 31施設】 けやきの木、ゆうあい、歩みの郷、いちょうの木、児童センター、のぞみ園、さくら保育園、すみれ保育園、ひまわり保育園、あおば保育園、中央保育園、学童保育所(14か所)など 小中学校のトイレや手洗場の改修は? これらはコロナ感染予防対策として、できるだけ水道などに手で触れないでいいように設備を改善するものです。にもかかわらず、小中学校のトイレや手洗い場などは、今回の工事箇所からすべて外されてしまいました。直ちに追加工事を計画すべきです。★公共施設のトイレ改修と自動水栓化を緊急に進めるのに、学校はすべて対象外って、市長さん、変じゃないですか? 学校のトイレ洋式化率は栗橋西中と鷲宮西中はわずか16%、北小20%、菖蒲小21%、久喜東中22%… ★ |

|

【2月市議会】 市立中央幼稚園は8年後までに廃止!? 経費の削減を最優先にした施設の統廃合などが中心で、市民サービスや地域福祉の切り捨てにつながる怖れもあり、関係者からの不安の声が上がっています。 久喜市立中央幼稚園は個別施設計画の原案に当初、「2022年募集停止、栗橋幼稚園に統合」が明記されました。 事前説明もなく、保護者らから『廃園反対』の声が湧き上がりました。 市長との話し合いや、市議会でも複数の議員が取り上げて、市長が『見直し』を表明しました。 その後、最終答申で「29年までに統廃合」と先送りされましたが、いまだに明確な説明はありません。 |

|

【2月市議会】 小中学校の校舎等 整備改修工事 ◇菖蒲中と菖蒲南中学校の統合(2022年度)に向けて、菖蒲中学校校舎の大規模改造工事(トイレ洋式化、屋上防水、照明LED化など)3億1351万円 ◇砂原小学校体育館の耐震化工事 1178万円 ◇江面1小と2小が統合して江面小学校が発足するのに伴い、江2小地区からスクールバスを運行 1973万円。特別教室棟の大規模改造工事(トイレ改修、屋上防水など)1億4076万円 |

|

【11月市議会】 給食センター 強化磁器食器は廃棄!? 市内全小中学校の食器1万2000セット7460万円、食物アレルギー対応給食のための色違い食器100セット、保温食缶、食器カゴなど、合計で2億1780万円です。 久喜地区で現在使われている強化磁器製食器はすべて廃棄し、今年2学期のセンター稼働に合わせてプラスチック(PEN樹脂)に変更されることになります。 久喜地区では2002年に当時のプラスチック食器から強化磁器食器に改善され、合併後は旧3町地区の食器の統一が課題になっていました。 しかし市は逆にプラスチックへの変更を強引に推し進めました。 プラスチック食器は価格は安くても、耐用年数は8年とされていて一定の時期に更新しなければならないため、20年間のランニングコストは強化磁器と変わらないのですが、調理員の作業効率優先で判断したようです。 食事は本来、陶磁器食器の方がおいしく食べられるものです。効率優先のプラスチック食器の押しつけは食文化の軽視と言わざるを得ません。 |

|

【一般質問】 子どもの受動喫煙防止に 久喜市は 検査によって子どもの受動喫煙の状況が明らかになり、家庭での受動喫煙が減少するという成果があがっています。 6月議会で、健康・子ども未来部長が尿中コチニン検査の有効性を認めた上で、『医師会や教育委員会と協議したい』と答弁していました。 しかし9月議会では、教育委員会が『就学前に行った方がよい。健康・子ども未来部と協議していく』と答弁し、露骨な責任の押し付け合いの構図が明らかになりました。 11月議会で再度質問しましたが、教育部長と健康・子ども未来部長、市長が『子どもの禁煙教育や市民への受動喫煙防止の啓発に取り組んでいく』と答弁しただけで、尿中コチニン検査については研究していくという答弁にとどまりました。 現実には啓発だけではなかなか成果が上がりません。だからこそ先進的な自治体で、尿中コチニン検査を行って成果を上げています。 久喜市の“新しいことはやりたくない”というあまりにも消極的な姿勢はなぜでしょう。 |

|

【11月市議会】 給食センター食器等購入に2億1780万 ◆子どもたちが使う食器は、飯椀・汁椀・大皿・小皿・どんぶり・トレイの6点を1万2000セット約6800万円 ◆アレルギーを持つ児童生徒の個別給食を搬送するための椀・皿・トレイなど6点100セット55万円 ◆センターから学校へ配送するための保温食缶6340万円、食器かご4712万円、センターで使う洗浄用かご1930万円など、総額は2億1780万円です。 食器の材質はPEN樹脂製にすでに決定されています。 久喜地区では合併前から強化磁器食器が使われてきていて、菖蒲・栗橋・鷲宮地区でも合併後には強化磁器製に統一する方向でした。 子どもたち本位に考えれば、食事は伝統に沿った陶磁器製の方がより美しくおいしく感じられるものです。 しかし教育委員会は、価格の安さや、強化磁器に比べ軽くて調理員が扱いやすいことなどを理由に、強引にPEN樹脂の採用を決めてしまいました。 ★久喜市では市民運動の力もあって、2002年に給食食器をポリカーボネート製から強化磁器製に変更させた。 それから使い続けてきた強化磁器食器は、まだ使えるものもすべて廃棄されることになる。★ |

|

【一般質問】子どもの尿中コチニン検査の実施を 子どもの尿中コチニン検査を行うことで受動喫煙の影響を調べることができます。 熊谷市では小学校4年生の希望者に実施し、家庭などでの受動喫煙を減らす効果を上げています。 教育委員会で実施していくよう求めたのに対し、教育部長が『健康子ども未来部と協議していく』と答弁しました。 6月議会では健康こども未来部長がこの検査が受動喫煙防止に有効であると認めた上で、『教育委員会と相談する』と答弁していたので、行政の内部で押し付け合いをしているのが実態のようです。 早急に実施に向けた具体的な検討を進めるべきです。 |

|

【9月市議会】 小中学校改修など第6次補正予算 第5次補正予算までに、市は財政調整基金約31億円を取り崩す予定でしたが、国の地方創生臨時交付金9億8277万円の交付が決まったので、基金取り崩し額は21億円に減額されました。 補正予算のおもな事業は、 ◇新型コロナで医療機関や薬局が休業や診療縮小となった場合に、継続・再開するための補助金361万円 ◇休日夜間急患診療所スタッフに謝礼(1人1日3000円)を支給。 ◇路線バスの継続運行を確保するために、朝日バス・大和バス・中田観光バスに支援金240万円 ◇鷲宮総合支所に生涯学習施設を整備するための改修工事設計費431万円 ◇砂原小学校の児童が通う鷲宮中央学童保育は定員60人を大きく超えています。新たな保育室を整備する工事費等398万円 ◇江面小学校(江面1小と2小が来年統合)の開校準備の工事費等376万円。耐震改修費1470万円 ◇菖蒲中学校(22年に菖蒲南中と統合)の大規模改造工事設計費1210万円 ◇青毛小学校プール改修工事6886万円。 |

|

【一般質問】 子どもの受動喫煙防止のために 久喜市の小中学生の実態は、教育長から小学6年生で0.5%、中学3年生は0.1%という調査結果が明らかにされました。 学校では小学5・6年生と中学生の保健や病気の予防の学習で禁煙教育を推進しています。 一方で児童生徒に対する調査では「タバコの煙が気になったことがある」という回答が78%にのぼったことも示されました。 子どもの受動喫煙の防止が大きな課題です。 健康増進法で公共施設や飲食店が原則禁煙となり、子どもたちへの受動喫煙の被害は減ってきています。現在問題になっているのは、家庭での保護者からの受動喫煙です。 健康増進法で公共施設や飲食店が原則禁煙となり、子どもたちへの受動喫煙の被害は減ってきています。 現在問題になっているのは、家庭での保護者からの受動喫煙です。 熊谷市では2007年から毎年、小学4年生の希望者に《尿中コチニン検査》を公費負担で実施し、高い値が出た場合は家庭に警告文を送っています。 10年前には約6割の子どもにコチニンが検出されて、中には1日2~3本の喫煙と同程度の濃度の子どもがいたことがわかりました。 2018年にはコチニンが検出された子どもは12%にまで減少し、家庭での受動喫煙の防止に大きな効果を上げています。 千葉市、君津市、海老名市、太田市などでも小中学生を対象にした尿中コチニン検査を実施しています。 久喜市でも小中学生(たとえば6年生)の希望者に、公費で尿中コチニン検査を実施し、検査結果を家庭に通知することによって、保護者からの受動喫煙の防止に役立てるよう提案しました。 これに対する健康子ども未来部長の答弁は驚くほど後ろ向きなものでした。 『他市の実施状況や効果、課題を調査していく』『検査後の体制を整える必要がある』『フォローの体制ができないと実施できない』『医師会の意見も聞いてみたい』『校医にも相談させていただく』『校医の前に教育委員会と調整しなければならない』等々等々…。 子どもたちの受動喫煙防止に効果があることは明らかですから、久喜市でも「実施する」方針を固めた上で、フォローの体制を作っていくべきです。 問題を先送りして言い訳だけを繰り返すのはお役人の責任放棄に他なりません。 何度も質問を応酬した結果、部長も『尿中コチニン検査による受動喫煙防止の効果は期待できる』という有効性を認めざるを得ませんでした。 今後、教育委員会や校医とどういうフォローをしていったらいいかを相談することについて、『そのように進めていく』と答弁しました。 ★コチニンはニコチンが体内で分解されてできる。尿中コチニン検査で子どもたちの受動喫煙を調べることができる。 今後、引き続き子どもの尿中コチニン検査の実施を求めていきたい。★ |

|

【6月市議会】 小中学生1人1台のタブレットを整備 ユーチューブでの授業録画の送信、ZOOMを使った朝の会やホームルーム、双方向での授業も取り組まれました。 しかし家庭にネット環境がなかったり、保護者がいない昼間にはオンラインに参加できないなど、家庭環境による格差も明らかになっています。 5月からは教育委員会で300台のタブレットを整備して一部の家庭に貸し出しましたが、これもWi-Fi環境のない家庭では使えませんでした。 市内の小中学校の全児童生徒1万700人に1人1台のタブレットを整備するため、補正予算で8億円を計上し、早期に購入する方針です。 市はWi-Fiモデルを予定していますが、ネット環境がない家庭でも使えるように、ルーターも整備するべきです。 |

|

小中学校のオンライン学習の取り組み 子どもたちを家庭や地域で孤立させないために、各小中学校では宿題や課題を届けたり、ユーチューブを使った授業の動画配信、オンラインを活用した双方向での朝の会や授業に試行錯誤で取り組みを始めています。 太田小学校では4月28日から、各クラスごとにWeb会議システムZOOMを使った朝の会を開きました。 学校と各家庭をオンラインで結び、教室のモニター画面にクラスの児童の顔が映し出され、先生から『がんばりたいことは何ですか』の問いかけに、子どもたちが1人1人答えていました。 4月に入ってから2回目の取り組みで、子どもたちにとってクラスの顔合わせは、入学式(始業式)以来3回目になります。 学校や家庭のモニター上で先生や友だちと顔を見ながらの会話は声も弾んで聞こえました。 課題は、 ◆教師のICTスキルにも格差があって、必ずしもスムーズにはいっていません。 校内のチームプレーが不可欠です。 ◆学校の設備の関係で、全部のクラスがいっぺんにオンライン授業を展開できる条件はありません。 設備やシステムの拡充が必要です。 ◆各家庭の機器もパソコンや保護者のスマホなどさまざまで、インターネット環境がない家もあります。 クラスで2~3人が参加できなかったり、声だけという児童もあります。先生が電話でフォローしたりもしていますが、子どもたちには平等な機会を保障していく必要があります。 ある学校では、家庭で参加できない児童に学校に来てもらって、パソコン室で参加させています。 市内ではこれまでも、多くの小中学校で教師が作成した授業の動画をユーチューブで配信してきました。 栢間小学校、久喜小学校などいくつかの学校で双方向のオンライン授業を短時間から始めている学校もあります。 太東中学校では連休明けから本格的なオンライン授業をスタートさせる計画です。 これらの取り組みによって子どもたちの教育を受ける権利(憲法26条)、教育の機会均等の原則(教育基本法4条)が保障されなければなりません。 ★教育委員会は全校でオンライン授業を推進するため、、家庭にネット環境のない児童生徒に貸与するために、インターネット接続のできるパソコン(タブレット)を緊急に200台購入する方針です。★ |

|

4月、久喜市の保育所 “待機児童”158名に増えた 久喜市では保育所の定数が増えないままで、保育園に預けて働きたいニーズの増に応えることができず、待機児童はむしろ拡大してしまいました。 今年、久喜市で新規に保育園等の入園申し込みをした児童は774人、その内、新規に入園できた児童数は563人で、「入所保留者」つまり待機児童数が158人で、昨年度よりも22名も増えてしまいました。 厚労省の基準では、子どもが預けられないので仕事が決められないでいる人は『求職活動をしていない』とみなされたり、保育園の決定通知が来ても職場と反対方向だったり、遠くて通えないなどの理由で辞退した人などは、待機児童の集計から除外されます。 これは待機児童の実態を小さく見せかけるものですが、この基準による集計でも、昨年の22名の倍近い40名となっています。 久喜市ではこれまで、2019年度に「待機児童ゼロ」をめざすとしていましたが、このままでは来年も「ゼロ」は達成できないと見込まれています。 昨年から、老朽化した市立あおば保育園を民間に移行して建て替える計画で、事業者を募集していますが、応募はなく、今年度も募集を続けているものの、深刻な保育士不足が続く中で、実現は不透明です。 引き続き公立での運営を続け、市の費用で建て替えて定員を拡大する方針に転換が必要です。 幼児教育の無償化(3~5歳の幼稚園・保育園と、0~2歳の低所得世帯の保育料負担の無償化)がスタートしましたが、本来なら待機児童の解消が先決でなければなりません。 このままでは、預けたいのに待機となってしまった子ども、認可施設には入れなくて無認可に預けざるを得ない子どもとの格差が拡がるばかりです。

「入園保留者」にカウントされていませんが、入園できないことがわかって自分から申し込みを取り下げた人も53人にのぼっており、これを合わせると200名以上もの子どもたちが保育園に申し込みをしたのに入れなかったことになります。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

【2月市議会】 聖火リレー、久喜市の負担は3649万円 2020年度一般会計予算の「オリンピック・パラリンピック気運醸成事業」という名前で、聖火リレーの市の負担金が3649万円にのぼることがわかりました。 全小中学生の観戦チケット代1171万円も 聖火リレーの経費とは別に、市内の小中学生全員のオリンピック観戦チケット購入費用1171万円も計上されました。 |

|

【新型コロナウイルス感染症】 久喜市内の小中学校も一律の休校措置 新型コロナウイルス感染症対策で、安倍首相が全国の小中高校の休校を要請し、全国のほとんどの自治体がそれに従う形で、いっせい休校が始まりました。 休校期間や部活など柔軟に対応を 全国では独自対応を取った自治体もたくさんあります。 いっせい休校は感染防止に有効か 全国でPCR検査が2月末までで1万件足らず(韓国の10分の1)しかできていないので、感染が実際にどのように広がっているのか把握できていません。 ★突然、「緊急事態宣言」の議論が出てきた。安倍首相だったら政府への批判や人が集まること自体を強権的に封じたりしかねない。 |

|

【2月市議会】 産婦人科誘致、保育園待機児童解消は 梅田市長はまもなく1期目の折り返し点を迎えます。 以下は新年度予算で注目される事業ですが、多くの問題や課題も抱えています。 ◆昨年から産婦人科医療機関の開業支援に6000万円の補助金を出す制度を作ったものの、応募はありませんでした。 新年度も同額の補助金を計上しましたが、助成制度を作っただけで誘致の見込みは立っていません。 ◆青葉、栗橋地区等に新規保育園の開設を進めるために、私立保育所施設整備費補助金5億9588万円を計上しました。 昨年は応募がありませんでした。 40年以上前に建設された市立あおば保育園の民間移行をめざしていますが、このままでは老朽化が進むばかりです。 ◆保育士人材確保を進めるために、保育士就労支援の補助金500万円。 1人10万円で50人分を計上していますが、2019年度は30人程度にとどまりました。 保育施設や保育士の大幅な拡充を進めていかなければ、待機児童の解消は見込めません。 |

|

【2月市議会】 太東中、三箇小のトイレ やっと洋式化 小中学校6校でトイレ洋式化率が20%以下です。 ◆南中学校の老朽化したプール改修を行わず、プール指導は全面的に民間スイミングスクールに委託します(211万円)。 他の学校のプール指導も民間委託を進めるべきでしょう。 ◆江面1・2小の統廃合を進め、2021年に“江面小学校”が開校します。 現在の江面第1小学校の校舎等の大規模改造工事(7299万円)を行います。 ◆江面小学校の学童保育施設の移転・改修工事に2455万円。来年4月開所の計画です。 ◆新学校給食センター建設工事費25億6404万円。 2019~21年度の3年継続事業でセンター整備費合計は46億6022万円の見込みです。 |

|

【2月市議会】 小中学校1人1台のタブレット配置へ 2分の1の3億9930万円が国の補助金で、残りの全額を市債でまかない、これにより校内Wi-Fi環境は大きく改善されます。 久喜市では現在、各校49台の児童生徒用タブレットパソコンを配置していますが、学校現場からは実際に授業で使うには足りないという声が上がっていました。 小中学生全員への1人1台のパソコン(キーボード付きタブレット)配置は、今後5年間で進めていく予定です。 学校ICT環境整備事業で、全国で2318億円の補助金が交付されることになっています。 しかしメンテナンスや更新費用など将来の自治体の財政負担がどうなるのかは不透明です。 |

|

学校給食食器は強化磁器製にすべき 9月議会最終日の10月2日には、センターの厨房機器購入契約の議案も、センター建設工事と同じく新政と公明党、無会派の賛成多数で可決されました。 市は学校給食の食器をすべてプラスチック(PEN樹脂)に統一すると決定し、それに合わせた食器洗浄機や収納庫を購入することにしています。 私は久喜地区で使っている強化磁器食器への統一を主張し、今回の厨房機器の購入契約に反対しました。 旧久喜市で以前はプラスチック食器を使っていましたが、内分泌攪乱物質(環境ホルモン)が溶出する危険性や食育の観点から、2002年に強化磁器食器に変更しました。 合併時に他の地区からも強化磁器食器への変更を求める声がありましたが、各地区の給食施設を改造しなければならないため先送りされていました。 今回、市は久喜地区で使っている強化磁器食器をすべて廃棄してプラスチックに統一する計画を強引に決定してしまいました。 教育委員会は、強化磁器食器は重い上に熱伝導率が高いので熱くなる、割れたら危険だなどと説明しています。 しかし本来、陶磁器食器は「食の文化・歴史」そのものです。 普通、赤ちゃん用や弁当箱は別として、プラスチック食器を使っている家庭はありません。 給食も熱いものを盛れば熱くなる普通の食器を使うべきです。 ある校長先生は『子どもたちは食器が割れるのを知っているから、かえって大切に扱うことを学ぶ』とも語っていました。 久喜地区で17年間も強化磁器食器を使ってきた実績もあります。 教育委員会は4年前の学校給食審議会で、強化磁器食器は20年間のランニングコストが4億円以上もかかると説明していました。 しかしこれは食器を10年で全交換するというあり得ない計算によるものでした。 本当は破損したものだけ交換すればよいので約2億円ですむことがわかっています。 逆にプラスチック食器は耐用年数8年でいっせい交換が必要なので、20年間ではプラスチックの方が高くつく可能性もあります。 プラスチック食器にする大きな理由は、調理員や配膳員の作業効率の問題であることが明らかになっています。 しかし重くて作業がたいへんだから、軽いプラスチックにするというのは、主人公が子どもたちだということを忘れた本末転倒の論理です。 市長は昨年、静岡県の袋井市給食センターを視察しましたが、そこでは『望ましい食習慣形成を図る』『家庭で使用しているのと同じ食感でおいしい給食』と唱って強化磁器食器を使っていました。 久喜市も今からでも、センターの食器洗浄機や収納庫の設計を変更して、強化磁器食器を採用するべきです。 ★これまでの議会審議で『強化磁器食器の方が望ましい』と言っていた議員は他にもいたはずだが、この日の採決でプラスチック食器に反対したのは、結局は市民の政治を進める会と共産党の7名だけだった。★ |

|

青葉小学童保育「あおばっこクラブ」の新施設が完成 市議会議員や保護者、地区の区長さんや民生委員、建設工事に関わった業者らが、来賓として並ぶ中、あおばっこクラブに通う子どもたちが挨拶し、ダンスを披露してくれました。

青葉小学校の学童保育は、1997年ごろに現在の地域交流センターの一室を使ってスタートしました。 以前は久喜市の学童保育のほとんどは、各小学校の外の民間住宅などを、保護者会が借りて行われていましたが、市と交渉を重ねて初めて公共施設を借りることができました。 その後、1999年には学童保育施設の運営が公設化され、また「1小学校区1学童保育」を基本に、各小学校の敷地内に独立の学童保育施設を建てたり、余裕教室を改造して学童保育が整備されてきました。 合併後も市内各地区の学童保育施設の整備が進められ、現在では市内のほぼ全部の小学校に学童保育施設が整備されてきました。 そうした中で、あおばっこクラブの入っている地域交流センターの施設は建築後45年の老朽施設で、他の学童保育と比べても劣悪な施設環境であることは明らかでしたから、青葉小学校の校舎内への移転が課題になってきていました。 議会でも2014年頃には、保育課が学校校舎内への移転の考えを明らかにしていましたが、ようやく新施設が完成して移転することができました。 青葉小学校の特別教室棟の1階、旧郷土資料室として使っていた教室を改修し、設計費を含めた工事費は7700万円、延べ床面積270.83平方メートル、定員は40名です。 課題は、現在のあおばっこクラブの定員も40名ですが、今年5月にはすでに定員を超えた49名が在籍していて、今後も増加傾向にありますから、通所希望児童数が増えた場合に、どう対応するかです。 同じ校舎の隣には旧郷土資料室や適応指導教室が設置されているので、学童保育の人数が増えた場合にも、これ以上学童保育施設を拡張することはできないのではないでしょうか。 学童保育施設は、小学校の他の施設と区別する形で扉が設置されていますが、トイレはその扉の向こう側にあるので、児童がトイレに行ったときに指導員さんの目が届くのか、ちょっと心配です。 |

|

【9月市議会】 学校給食センターの厨房機器購入契約 10月2日の議会最終日、討論・採決で、私は厨房機器の購入契約の議案に反対討論をしました。 【参照⇒Blog いったん決まったことを変えたくない議員たち】へのリンク 以下、私の反対討論の全文です。

|

|

【一般質問】 早期にアレルギー対応給食の拡大を 新給食センターではアレルギー対応食の専用調理室を設置して、初年度には卵と乳の除去食を提供し、2年目以降から代替食の調理・提供を行う予定です。 これまでの久喜市の学校給食ではアレルギーを持つ児童生徒に、パンだけは卵や乳を使わないパンを提供しています。 しかしそれ以外は事前に原材料などの詳細献立を配布して、アレルギー食材が含まれている場合は食べないという対策しかありませんでした。 現在、卵・乳・小麦・甲殻類など約250人のアレルギーの児童生徒がいて、給食全部を食べられない子どもが5名、一部弁当持参が128名、他に牛乳だけ停止50名、その他にアレルギー食材を自分で除けて食べるなどで対応しています。 新給食センターで、卵と乳の除去食を提供することによって、実際に何人くらいの児童生徒が給食を食べられるようになるのか、見通しを明らかにするよう求めました。 教育委員会の調査によると、現在は食材に卵と乳が入っているおかずはまったく食べられない児童生徒が78人いますが、その内の29人が卵と乳を除去すれば食べられるようになると見込まれています。 残りの49人は他の食材のアレルギーも持っているので、卵と乳を除いただけでは給食を食べられるようにならないことがわかりました。 その他の小麦や大豆、甲殻類のアレルギーなどは、今のところ新給食センターでは除去食も代替食も調理・提供する予定はありませんから、みんなといっしょの給食を食べることができない状態は変わりません。 アレルギーを持っていても、できるだけいっしょの給食を食べられるようにしていかなければなりません。 そのためには卵と乳だけではなく、他のアレルギー食材にも対応を拡大していく必要があります。 アレルギー対応の拡大計画を早期に作るべきです。 |

|

【一般質問】 市立保育園の給食は除去食・代替食 5園全体では、卵アレルギー25人、乳6人、小麦2人です。アレルギー食材を除去したり、小麦アレルギーの子供には米粉パン、アレルゲン不使用のカレールウを使ったカレーなど、各保育園の調理室で除去食や代替食を手作りで調理して提供しています。 あおば保育園は施設の老朽化で、来年度に事業者を公募して民間に移行する計画ですが、児童は卒園までは市立のあおば保育園に引き続き通うことができることになっています。 しかしこれから入園を控えている保護者からは、民間保育園でも市立と同様にアレルギー除去食・代替食を提供してもらえるのか、心配の声が出ています。 市では、国の指針に基づいて『アレルギー対応給食が実施できるよう体制の整備を指導していく』『民間事業者の募集要項に、アレルギー対応給食を「実施すべき特別保育」として明記していく』と答弁しました。 |

|

【9月市議会】 学校給食センター建設を可決、着工へ 市民の政治を進める会と共産が反対しましたが、新政と公明、無会派が賛成して可決されました。 センター化反対の立場から田中、石田、猪股が、賛成の立場から田村、岡崎、成田が質疑に立ち、川辺、石田が反対討論を行いました。 久喜市内の学校給食は、栗橋地区の小学校で自校調理方式、鷲宮と菖蒲で中小規模の直営給食センター、久喜地区で民間委託大規模センターの3方式で行われてきました。 一昨年に田中前市長が1万2000食の巨大学校給食センター建設を打ち出したのに対し、市民から大きな反対の声が上がり、自校調理方式の給食実現を求める請願署名も行われました。 市長選挙で梅田市長は『一度立ち止まって考える』と公約したのですが、結局は前市長のセンター計画をそっくりそのまま復活させました。 私たちはその後も、議会の一般質問や2月の予算審議などで自校調理方式への方針変更を求めてきましたが、財政効率優先のセンター建設をストップさせることはできませんでした。 今議会の議案質疑で、センターに設置する太陽光発電の規模拡大と、給食配送に電気自動車の採用を提案しました。 市は費用がかかるという財政効率を理由に拒否していますが、今後、検討すべきです。 ★市は、学校給食センターを2021年の2学期から稼働させる計画です。 一方で、オリンピックなどの公共事業の影響で、建築資機材の不足や工期の遅れが心配されています。★ |

|

【9月市議会】 幼児教育・保育無償化の条例改正を上程へ ただしすべての子どもではなく、幼稚園、保育園、認定こども園などを利用する3歳から5歳までの子どもが対象です。 国では0~2歳の住民税非課税世帯が新たに無償化の対象になりますが、久喜市では市民税非課税世帯はすでに無償化されてきました。 したがって今回の幼児教育・保育無償化によっても、3歳未満の課税世帯はこれまでと変わらず有償のままです。 またこれまで給食のおかず代は保育料の中に含まれていましたが、新たに給食費として徴収されることになります。 問題は、久喜市ではまだ無償化制度実施のための条例改正や補正予算が決まっていません。 国会では5月1日に、無償化のための法律改正が成立し、その後に都道府県や市町村向けの説明が行われています。 これを受けて、さいたま市や越谷市などでは6月の定例市議会で条例改正案を審議して成立しています。 しかし久喜市は準備が間に合わないという理由で、議会への上程が先送りされていました。 市は今後、9月3日に開会する定例市議会に条例改正案と補正予算を提出して審議する予定です。 条例改正は9月末日までに成立させておかなければ、久喜市で10月1日に無償化制度が実施できなくなってしまいます。 久喜市議会の9月定例会は10月2日が最終日なので、これでは制度スタートに間に合いません。 そこでぎりぎりの9月30日に本会議を追加し、他の議案とは切り離して、無償化関係の議案だけを先行して採決することになりました。 このような変則的なスケジュールになったのは、安倍首相が本当に消費税引き上げに踏み切るのかという疑心暗鬼と政府自体の準備の遅れが最大の原因です。 今回の幼児教育・保育無償化制度は消費税増税分を財源として、原則として3歳以上の子どもを対象にしていますが、本来は3歳未満の子どもの保育や給食費の負担も合わせてすべて無償化するべきです。 また、無償化によりかえって待機児童が増え、一部の子どもと保護者が置き去りにされるのではないかと懸念されています。待機児童ゼロの対策を求めます。 ★それにしても、他市でできているのに、久喜市で6月定例市議会に条例改正の議案を提出できなかったのはなぜでしょうか。★ |

|

【6月市議会】 幼児教育無償化を拡充・徹底すべき これは当初は、幼稚園と保育園がすべて無償化されると受け止められていました。 しかし制度内容が明らかになってくると、3歳以上児だけが無償化の対象で、3歳未満児は低所得世帯だけの限定的な無償化にすぎないことがわかってきました。 無償化の財源は、民間の保育所・幼稚園等については国が2分の1を負担しますが、来年度以降の公立施設の分は全額が自治体の負担とされる予定です。 また無償化によって入所希望者が増えて、「待機児童」が急増すると心配されています。 そうなれば無償化の恩恵は運よく入所できた世帯だけにとどまってしまいます。 私は6月定例市議会に、『幼児教育・保育の無償化の推進と拡充を求める意見書』を提出しました。 最終日の採決で、市民の政治を進める会、公明党、共産党、無会派議員の賛成を得ましたが、新政久喜の反対で賛否同数となり、上篠議長の裁定で否決されてしまいました。 自治体議会は、住民にとってよりよい制度を求めて国に意見書を提出する権限を持っています。 政府が決めたから無条件で従うという姿勢では自治体議員の責任は果たせません。

|

|

学校給食センター建設予算に反対 一般会計補正予算の第1の問題点は、学校給食センター整備事業4億7945万円(建設費総額46億6022万円で3年間の継続事業)です。 梅田市長は市長選挙で、巨大学校給食センター建設計画を『一度立ち止まって考える』と公約したものの、結局は前市長の計画をそのまま復活させました。 給食センターの最大の弱点である、調理から2時間以内の給食という基準が守られる保障はなく、教育委員会は『努力する』と言うだけです。 アレルギー対応は当面は卵と乳の2品目だけ、最初は除去食で1年後に代替食という計画ですが、2品目以外の予定はありません。 自校調理方式の方が1人1人に即したきめ細かなアレルギー対応ができるのは明らかです。こんな不十分な計画のままセンター建設を強行するべきではありません。 第2の問題は消費税増税と引き替えのプレミアム商品券の発行経費2億6364万円です。 低所得者や子育て家庭支援を掲げていますが、増税分のほんの一部を2万7900人の対象者にばらまくというものです。 しかも増税は今後半永久的に生活を圧迫するのに、プレミアム分はわずか5000円にすぎません。 これとは別に、久喜市は合併10周年プレミアム商品券も発行する予定です。 購入限度額5万円(額面6万2500円)で、全額が市民の税金なのに、わずか1万人しか買えない不公平な政策は認められません。 |

|

あおば保育園の改築、民間事業者の応募なし 昨年の当初予算で、老朽化したあおば保育園を青葉団地内の地域交流センター跡地に移転して改築することになっていました。 この計画に対して、民間の保育園・幼稚園等の事業者団体からは、梅田市長に対して、公立保育園の整備より民間事業者を優先してほしいという意向が示されました。 梅田市長は、市によるあおば保育園の改築を中止して、新たに民間保育園の整備を進める方針に転換し、事業者を公募して2020年4月に新たな保育園を開設する計画を打ち出しました。 しかし今年4月に事業者を公募しましたが、5月9日までの公募期間には応募がなく、来年4月の新保育園の整備は不可能になりました。 市は今後、公募条件を見直し・再検討した上で、来年4月に再度の公募を行い、2021年4月の開設をめざすことになりました。 公募に対して、民間事業者からの問い合わせもあったというのですが、結果的に民間保育園からの応募に至らなかった理由は示されていません。 今回の「公募条件」は、現在のあおば保育園から1㎞以内、定員110名(あおば保育園は90名)、場所や施設は民間事業者で確保することとされていました。 市では、再公募にあたっては公募条件を見直し(緩和)していくと言っていますが、その内容は明らかにされていません。 そもそも青葉地区における保育ニーズに応えることが前提ですから、新たに整備する位置が現在のあおば保育園から離れてしまうとすれば、本末転倒です。 なお、今回、青葉地区の他に、鷲宮地区でも1施設を公募し、さらに小規模保育施設2か所も公募していました。 小規模保育については、久喜地区と栗橋地区で1か所ずつ、定員19人で応募事業者があったので、今後、市の選考委員会で審査して決定することになります。 問題は、老朽化したあおば保育園の改築を急ぐために、昨年度の当初予算に改築費用を計上したのでしたが、市の見込み違いにより、ずるずると新保育園の建設が遅れることになっては、最大の被害者は子どもたちです。 次回の公募にあたっては、必ず新保育園の整備ができるという保証がなければなりませんし、もし困難な場合には市で整備するという当初計画の復活も必要になってきます。 |

|

学校給食センター建設スケジュールの変更 。 一昨年、田中前市長が、市内34校の学校給食を1か所の巨大給食センターで調理する計画を公表し、2018年 度の市一般会計予算にセンター建設予算9億3599万円が計上されました。 建設費総額は、2018、19年度の2年間継続事業で35億6968万円の予定で、2019年度中に工事を終了し、2020年4月から、新センターでの市内全部の学校給食をスタートする計画でした。 これに対して、梅田市長は市長選で「いったん立ち止まって見直す」と公約したものの、8月に市長が出した結論は、結局、前市長の巨大給食センターの建設計画をまるごとそっくり復活させたにすぎませんでした。 一方、「見直し」を進めるということで、昨年度当初予算に計上されていた建設工事の予算も削除し、19年度予算にも建設費の予算計上が間に合いませんでした。 したがって、すべての事業は当初の予定より1年半遅れで進められることになりました。 教育委員会では、梅田市長がセンター建設方針を復活させた段階で、今後の整備計画を次のように説明していました。

しかし今回、このままでは完成が2021年8月に間に合わない怖れがあるという理由で、着工を前倒しする方針が示されました。 新たな工事スケジュールは、

つまり着工を4か月前倒しして、工事期間を今年9月から2021年7月まで23か月間確保すれば 2年後の8月までに建設できると説明しています。 工期が間に合わないと判断した理由は、本体建築工事に使う「高力ボルト」が、オリンピック等の公共事業ラッシュで需要が急増して、納期が当初想定していた1か月程度から11か月程度はかかるというのです。 しかしまだ工事の入札もこれからで、9月議会で事業者が決定してから部品を発注して、納期が間に合うのかどうかの保障はありません。 |

|

小中学校統廃合の検討が進んでいる (1)小学校では複式学級にならないような学校規模というのが基本方針です。 江面第二小学校はほとんどの学年が10人以下ですが、市費で教員を加配して学年毎のクラス編成を維持してきました。 3月の学区審議会では、江面二小の統廃合を進める答申が行われ、教育委員会は『2021年に江面1小と2小を統合して、現在の江面1小の位置に新たな小学校を開設する』ことを決定しました。 5月27日には新校設立準備委員会が設置され、新校の名称、設立のスケジュール、通学方法等について検討を行っていきます。 (2)菖蒲南中学校は数年後には全学年が1クラスとなる見込みです。 教育委員会は中学校は各学年で単学級は避ける(各3学級以上が望ましい)という基本方針に基づき、菖蒲中学校との統廃合を進める方針です。 これまで地元説明会を重ねてきましたが、住民の理解は得られていません。 これまでの計画を1年先延ばしにして2022年4月の統廃合を目標に協議を続けることになりました。 (3)5月13日に開かれた学区審議会で鷲宮地区の上内小学校の統廃合の検討が始まりました。 上内小学校はわし宮団地が通学区ですが、今年度の新入生は5人だけで、来年度は2・3年生が合同の複式学級になる見込みです。 そこで隣接の鷲宮小学校との統廃合、または鷲宮小・上内小と鷲宮西中学校を統合して9年制の小中一貫校の設立も検討します。 ★文科省の基準で、小学校で2学年を合わせて16名以下(1年生を含む場合は8名以下)の場合は複式学級になります。 市の負担で教員を確保すれば、学年ごとのクラス編成を維持することもできます。★ |

|

学童保育施設の整備が追いつかない “保育の会”はもともと旧久喜市で、学童保育所を自主運営していた保護者組織で、現在は久喜地区9か所の保護者で組織し、各児童クラブの活動や運営協議会の運営にも参加しています。 土曜の夜の総会にも、約50人の保護者の皆さんが集まりました。 久喜市では各小学校の校舎か敷地内に、市が学童保育専用施設を設置しています。 久喜と菖蒲、鷲宮地区の18か所が第三セクターの学童保育運営協議会に、栗橋地区の4か所は保護者組織や民間団体に、5年間の指定管理で運営を委託しています。 指導員は常勤62名とパート104名を配置して安定的な運営を維持しています。 今年度は市内23か所の児童クラブに1478人の子どもたちが通っています。 すでに定数を300人もオーバーしていて、久喜小、久喜東小、江面小、東鷲宮小など定員の2倍近い学童クラブもあります。 施設の整備拡大が急務です。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

4月、久喜市の保育 “待機児童”136名 しかしそれでも、保育園に預けて働きたいニーズの増には追いつかず、待機児童はむしろ拡大している実態が明らかになりました。 今年、久喜市で新規に保育園等の入園申し込みをした児童は889人、その内、新規に入園できた児童数は661名で、「入所保留者」つまり待機児童数が136名にのぼっています。 一昨年の121名、昨年の89名より、さらに拡大しています。 厚労省の基準では、子どもが預けられないので仕事が決められないでいる人は『求職活動をしていない』とみなされたり、保育園の決定通知が来ても職場と反対方向だったり、遠くて通えないなどの理由で辞退した人などは、待機児童の集計から除外されます。 これは待機児童の実態を小さく見せかけるものですが、この基準による集計でも、昨年の23名と同水準に22名となっています。 久喜市では昨年4月には、2019年度に「待機児童ゼロ」をめざすとしていました。 そのために私立保育所施設整備や小規模保育事業開設に対する補助も行って、保育所の受け入れ拡大を進めてきましたが、それでも待機児童が増えてしまいました。 もう一つの大きな理由は、10月から「保育の無償化」がスタートすることになっているため、保育園に預けたいニーズが、従来の見通しよりも大きくなっていることがあげられます。 3~5歳の幼稚園・保育園と、0~2歳の低所得世帯の保育料負担を無償化するというのですが、本来はそれよりも待機児童をなくすことが前提であるはずです。 このままでは、預けたいのに待機となってしまった子ども、認可施設には入れなくて無認可に預けざるを得ない子どもとの格差が拡がるばかりです。

「入園保留者」にカウントされていませんが、入園できないことがわかって自分から申し込みを取り下げた人数は、一昨年の44人、昨年は70人、今年度は90人に大幅に増えました。 なぜこんなに「取り下げ」が増えたのか、理由は明らかになっていませんが、これを合わせると200名以上もの子どもたちが保育園に申し込みをしているのに入れなかったことになります。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

久喜市の待機児童が大幅増 136名 しかし新規の申し込み児童数889人の内、入所できたのは661名で、入所保留者(待機児童)は136名と昨年の1.5倍にまで増えてしまいました。 しかもいったん申請しながらあきらめて取り下げた人も92人にのぼっていて、これを合わせると228名もの子どもたちが希望しても入所できなかったことになります。 厚労省の基準による待機児童数は22名となっています。 子どもが預けられないので仕事が決められないでいる人は『求職活動をしていない』とみなされたり、保育園の決定通知が来ても職場と反対方向で通えないなどの理由で辞退した人などは集計から除外されます。 これは待機児童の実態を小さく見せかけるものです。 久喜市ではこれまで『2019年度に待機児童ゼロ』をめざすとしていました。 そのために私立保育所の整備や小規模保育開設に対する補助も行ってきましたが、保育ニーズの増に追いついていません。10月から「保育の無償化」がスタートすることになっていますが、それよりも待機児童をなくすことが先決ではないでしょうか。 このままでは、預けたいのに“待機”とされてしまった子ども、認可施設に入れなくて無認可に預けざるを得ない子どもとの格差が拡がるばかりです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

【一般質問】 アレルギー対応給食の推進を求める 現在はアレルギーを持つ子どもに対しては、弁当持参などで対応しています。 新センターにはアレルギー対応の専用調理室を設置して、最初はアレルギー食材の除去食、2年目からはアレルギーの代替食を提供すると説明されてきました。 一般質問で、アレルギー対応給食をどのように調理・提供していくのか、計画を明らかにするよう求めました。 教育部長の答弁によると、『アレルギー物質を含む食材の内、当面は卵と乳の2品目に対応して除去食を提供する。 それ以外のアレルギー物質についてはノウハウを増やしてから対応していく』として、見通しも将来の目標も示されませんでした。 昨年度、久喜市の小中学校全体では237名がアレルギーを持っていて、その内の116人が弁当持参または献立によって一部弁当持参で対応しています。 卵のアレルギーを持つ子は114人、乳は63人ですから、それだけでも除去食が提供できるのは大きな前進ですが、その他のアレルギーを持つ子どもたちはいつまで弁当持参を続けなければならないのでしょうか。 早期にアレルギー対応の給食を拡大し、さらに除去食から代替食への切り替えの計画を示すべきです。 |

|

【一般質問】 学校給食の食器、強化磁器に転換すべき 私はせめて食器については、前市長が決めたプラスチック(PEN樹脂)食器でなく、強化磁器食器に変更するよう提案してきました。 今回の一般質問で市長の決断を求めましたが、既定方針通りにプラスチック食器にする計画を踏襲する考えが示されました。 最初、教育委員会は『PEN樹脂は20年間の経費2億6000万円に対し、強化磁器食器は4億5000万円で高い』と説明されてきました。 しかし本当は、PEN樹脂の耐用年数は8年ですが、強化磁器は耐用年数を考慮する必要がないので、破損分を買い換えても20年間で2億2000万円で、むしろ経費は低いことが明らかになっています。 すでに新学校給食センターに設置する食器洗浄機や保管庫などの選定も終わっていますが、今からでも強化磁器への変更を決断すれば一部の設計変更は可能です。 人間の食事で最もおいしく食べられるのは陶磁器食器です。 しかも久喜地区の小中学校で現在使用している強化磁器食器を廃棄してまで、PEN樹脂にするのは理解できません。 梅田市長は『新給食センターに早急に着工したいので、これまでの設計通りに進めたい』と言っています。 しかしこの間の『見直し』で、今年度に着工の予定だったのを1年遅らせているのですから、今から一部の設計変更もできるはずです。 ★結局、巨大学校給食センターは前市長の計画通り。 食器も計画通り。 すべて前市長の計画を丸ごと踏襲しただけでは、梅田市長の『見直し』はムダな時間と費用の浪費だったのか。★ |

|

江面、菖蒲地区で学校統廃合方針固まる 江面第2小学校は児童数が減り続け、今年は1年生5人、2年生が4人になりました。 一昨年から保護者や地元と話し合いを重ねてきましたが、ようやく2021年から江面1小と統合して新校を開校する方向が固まりました。 それまでは市費で教員を確保して学年ごとのクラス編成を維持し、複式学級を回避する方針です。 菖蒲南中学校も数年後には全学年が1学級になると見込まれています。 そこで2021年に菖蒲中と統合して新たな中学校を開設する方針が提起され、学区審議会での検討が進められています。 この他にも児童数の減少が進んでいる小(お)林(ばやし)小と栢間小の統合、鷲宮地区の上(うえ)内(うち)小の統廃合も検討対象に上がっていましたが、保護者らの理解が得られないため、当分は現状のままとなりそうです。 |

|

学校校舎の雨漏りがこんなにひどい!? 久喜市内の小中学校の校舎や体育館等の耐震改修はすでに完了していて、現在は体育館の照明設備やバスケットゴールなどの「非構造部材」の改修工事を進めています。 しかし多くの小中学校で耐震工事の対象にならなかった建物の老朽化で多くの雨漏りが発生しています。 教育委員会による雨漏りの実態調査 太田小の北校舎屋上から雨漏り、江面1小の特別校舎屋上防水シートが破損、江面2小の体育館では雨漏り6か所、清久小の3階給食配膳室の外壁からの雨漏り、本町小の校舎で天窓シーリングや壁などの複数箇所で雨漏り、久喜東小の体育館、久喜北小では校舎各所、小林小も校舎各所で雨漏り、三箇小の管理棟1階、栢間小の体育館で雨漏り2か所、栗橋西小校舎の階段踊り場や体育館の窓から雨漏り、桜田小の第1校舎3階音楽室や給食配膳室、上内小の第1校舎3階で雨漏り、砂原小の校舎や職員玄関、久喜南中の南校舎2階調理室や多目的室前廊下、太東中の校舎1・2号棟間の通路や理科室・各階廊下・階段・体育館でも雨漏り、菖蒲南中の校舎、栗橋西中の特別教室棟3階(図書室)天井や4階(音楽室)・体育館でも雨漏り、鷲宮中学校の第2校舎1階調理室や3階男子トイレ・第3校舎3階と2階の廊下でも雨漏り、鷲宮東中学校の校舎3階と4階の階段踊り場・体育館でも雨漏りが出ています。-雨漏りの報告がなかった学校は、久喜小、青葉小、青毛小、菖蒲小、菖蒲東小、栗橋南小、栗橋小、鷲宮小、東鷲宮小、久喜中、久喜東中、菖蒲中、菖蒲東中、鷲宮西中でした。 教育環境委員会の現地視察で、太東中学校の体育館の天井や2階の渡り廊下で雨漏り跡を確認しました。 また渡り廊下の屋上の排水溝が完全に詰まっていて、雨水があふれて校舎内へ流れ込んでいるのだろうと推測されました。 三箇小学校でも1階廊下の端の方で雨漏りしている状態を確認し、これらの雨漏りの早急な改修を求めました。 |

|

【9月市議会】 学校給食の地産地消の目標が低すぎる 9月議会に、22年までの後期5年間の計画の「改訂版」が提案されました。 この中で、「地元農産物を取り入れた学校給食食材の割合」が、2016年度15.2%だったのに対し、22年度の目標値が微増の17.0%と設定されています。 昨年度に策定された総合振興計画後期基本計画や教育振興計画でも同じ17%になっていたのですが、私はこの目標数値は低すぎると指摘し、教育部長が『できるだけ引き上げる』と答弁していました。 また、梅田市長は前市長の巨大学校給食センター建設計画を復活させる一方で、地産地消を大幅に進めると打ち出しています。 にもかかわらず、新たに提案した環境基本計画でも低い目標値を踏襲しているのでは、当局が地産地消を積極的に進めようとする意志がないと受け止めざるを得ません。 市内では地区によって調理方式が異なっています。 久喜地区の学校給食はすでに久喜産野菜が20%を超えているのに、センター化した1年後の市全体の割合が17%というのではかえって後退になってしまいます。 久喜地区でさらに地産地消の割合を増やしていくとともに、現状で17%の菖蒲地区、12%の鷲宮、10%以下の栗橋地区でも大幅に地産地消を進めていくべきです。 この目標の見直しを求めたところ、市長が『20%以上を達成したい』と答弁しました。 |

|

【9月市議会】 新生児「聞こえの検査」助成制度が実現 普通は産院で出生後2~4日くらいで早期に「聞こえの検査」を行うのですが、これまで全員の検査はできていませんでした。 すべての新生児に聴覚検査を実施するために、昨年の議会で検査費用の助成を行うよう提案しました。 当局も今年度中の助成制度の実現を約束していましたが、ようやく1月からスタートすることが決まりました。 9月議会の一般会計補正予算で、1~3月までの250人分の助成金1250万円が計上されました。 白岡、幸手、加須の産院とは市が契約を締結して検査費用を直接支払い、それ以外の医療機関で出産・検査した場合には、あとで保護者から申請してもらって給付します。 市では初回の検査費用に対して、5000円の範囲内で実費を助成します(5000円を超えた分は自己負担)。 年度途中からのスタートなので、12月31日までの出生児は対象になりません。 私は今年4月にさかのぼって支給するよう求めましたが、市ではあくまでも1月以降の出生児だけに限る方針です。 |

|

【一般質問】 小中学校体育館にエアコン設置を 異常気象は今後ますます進んでいきますから、体育館にもエアコンを設置していくよう求めました。 文科省では体育館のエアコンも国庫補助(1/3)の対象としており、東京都を中心にすでに400校あまりの公立小中学校の体育館などにエアコンが設置されています。 教育部長が『整備する意義は大きいが、直ちにはむずかしい』と答弁しましたが、もはや日本の夏は“命に関わる暑さ”ですから、体育館にもエアコン設置を積極的に進めるべきです。 |

|

巨大学校給食センター建設方針が復活 私たちは5月に市長に「鷲宮・栗橋地区から計画的に自校調理方式を実現するよう求める緊急提言」を提出し、前市長の政策を転換させるよう求めました。 市長も、市内各地域の給食の試食や他市の給食センターを視察するなど、真摯に調査研究する姿勢を見せていました。 しかし8月27日、梅田市長が市議会全員協議会に示した結論は、1万2000食の巨大学校給食センターを理科大跡地に建設する、前市長の計画をまるごと復活させるものでした。 理由は、『自校調理方式はセンター方式に比べて相当な期間と費用を要し、安定的な学校給食の提供や財政運営にも不安を残す』『(他の)老朽化した学校関係施設全般の改修のための財源確保が大きな課題となっている』、つまり“センター方式の方が安上がりで財政効率がいい”ということでした。 センター方式の問題点に対しては、食中毒の危険の拡大は衛生管理基準の遵守で防げる、保温食缶などで温かい内に配送可能、配送の工夫で調理後2時間以内の喫食も可能と説明します。 しかしいくらかの改善はできても、調理場と食事の場所が同じ自校調理方式の方が優れているのは明らかです。残念ながら市長はこの間、さいたま市など自校方式の給食についての調査を行うことはありませんでした。 結局、センター方式推進の教育委員会の行政組織や市議会多数派の圧力もあって、いったん動き始めた公共事業を止める決断はできなかったようです。 当初の計画では、今年度予算に9億3556万円の工事費を計上していて、2年間で建設する計画でしたが、9月議会の補正予算案で全額が削除されました。改めて来年度から着工し、2021年8月からセンターを稼働させる方針です。 結果的には1年遅れただけで元通りということになりました。 |

|

学校や通学路のブロック塀の安全対策 教育委員会はそのすべてを撤去する方針で、今月中に工事を発注します。 その後、9月議会に補正予算を計上してフェンスなどを設置していく予定です。 またすべての小中学校に指示して、通学路を調査したところ、ブロック塀が198か所あることがわかりました。 その中で傾いていたりひびが入っていたりして危険と思われる箇所が、各学校から36か所も指摘されていて、その他にも問題のありそうなケースが見つかっています。 公共施設に設置されているものは市で対応することになりますが、ほとんどは民間住宅や空き地の塀などです。 それらは市が直接改修することはできないので、建設部建築審査課で対応を検討することになりました。 今後、個別に所有者に協力を求めていくことも必要になってきます。 すべてのブロック塀の安全性の確認を 17日、市役所で建築審査課の課長から、今後の対策の進め方について説明してもらいました。それによると、198か所のブロック塀のそれぞれの状況から判断して、緊急性の高いものから優先順位を付けて対応していくとしています。 とりあえず仕分けした結果は、 (1)傾いている、ひびが入っているなど、問題がある 29か所 (2)経年劣化が見られる 48か所 (3)特に問題は見られない 95か所 緊急性の高い(1)の箇所から、8月中には所有者に働きかけるなど、具体的な対策に動き出したいとのことでした。 経年劣化が見られる(2)の箇所について、どのように対応していくかは、これから検討していく方針です。 これまでのところ、建築審査課の職員は現地のブロック塀の状況を確認していません。 また教育委員会(学務課)では、職員が手分けして198か所を全部見て回っていますが、塀の外側から目視で判断しているだけです。 したがって、現時点で特に問題が出ていなくても、古いブロック塀などは、鉄筋が入っているか、後ろの「控え壁」が規定通りにあるかどうかなどを、現場に行って1か所ずつ確認していく必要があります。 課長には、それぞれのブロック塀の安全性を確認して対策を取っていくために、具体的な計画を立てて進めるよう求めました。 |

|

小中学校の危険ブロック塀撤去へ 久喜市教育委員会で市内小中学校34校を調査したところ、14校にブロック塀があり、その内10校で建築基準法の安全基準に適合しないなどの状態にあることがわかりました。 (1)高さ2.2mを超えている/砂原小 (2)高さ1.2mを超えていて、3.4m以下の間隔で控え壁がない/久喜小、江面1小、清久小、本町小、菖蒲小、菖蒲東小、栗橋南小、栗橋東中 (3)塀に劣化や損傷がある⇒栗橋南小、鷲宮小 (4)ブロック塀はあるが、これらに該当しない⇒久喜東小、三箇小、久喜中、久喜南中。 各校ともこれらのブロック塀の周辺に児童生徒が近づかないような措置を取っています。 教育委員会では当初、専門業者に調査を依頼していくと説明していましたが、7月4日に報告を受けた市議会教育環境委員会では直ちに対応するよう要請しました。 その後、教育委員会ではこれらのブロック塀は、専門業者の調査を待つまでもなく、法の基準に違反しているのは明らかなので、隣接する民地との境界に設置された江面1小と栗橋南小を除いて、撤去・改修を行うことになりました。 (4)の4校も安全性が確認できなければすべて撤去、改修する方針です。 なお、その後の調査で学校以外にも栗橋しずか館、内下集会所、鷲宮学校給食センター、栗橋公民館、吉羽の児童センターなどにも基準に適合しないブロック塀があることがわかり、それらも安全性を確認して撤去・改修を検討していきます。 市内34校の通学路も各学校に指示して調査したところ、218か所にブロック塀があることがわかりました。 今後、安全性を確認して対応を検討します。 |

|

あおばっこ学童の移転は1年遅れ 校舎内の民俗資料展示室を学童保育室に改修し、隣接する適応指導教室との間に仕切り壁を設けるなどの設計が5月にできあがっていました。 しかし新市長の指示で工事費の見直しを行った結果、工事も1年先送りとされてしまいました。新施設への移転は来年11月ごろとなりそうです。 当局は、多目的トイレの新設を取りやめるなどで工事費を圧縮させたと説明しているのですが、それでなぜ移転の予定が1年も遅れることになるのか理解できません。 子どもたちや保護者らへの説明もしないで、一方的に計画を変更してしまうやり方は疑問です。 |

|

あおば保育園の新築移転計画は見直し 久喜市では老朽化した各保育園の改修や新築を進め、これまで、さくら保育園の新築移転、中央保育園の全面改修を実施し、次の課題は1977年に解説されたあおば保育園となっていました。 現在の青葉団地内にある地域交流センターを取り壊し、その跡地に新たにあおば保育園を新築する計画で、2018年度に設計、19年度に建築工事、20年度4月に移転、新園舎での保育を開始する予定で、今年度当初予算に2753万円の設計費が計上されました。 その際には現在の定員90名から110名に増やす計画も示されていました。

しかしこの事業も新市長の見直し対象とされ、今後、「新たな施設整備について検討を行う」方針が明らかにされました。 実は、これまでの議会審議でも、はたして地域交流センターの跡地への移転でいいのかどうかの疑問は出されていました。 いちばん大きな疑問は、地域交流センターへの進入路と駐車場も狭く、団地商店街の駐車場と兼ねています。 現在は学童保育施設に使われていますが、その送迎時には車が錯綜して危険な状況も見られる実態があります。 こうした理由の他、10日の全員協議会における説明では、地域交流センターの敷地は現在のあおば保育園の敷地よりも若干狭くなることもあげられています。 当局は、あおば保育園の新築移転の方針は変えないで、新たな移転計画を検討して早ければ1年遅れでの開園をめざしたいとしています。 さらに、市が進めている公共施設統廃合の一環で、青葉地区にある地域交流センター、青葉公民館などの公共施設も老朽化で、早期の建て替えが不可避となっています。 当初は、あおばこ学童保育を青葉小学校内へ移転、地域交流センターを団地商店街の空き店舗に移転して取り壊し、跡地にあおば保育園を新築移転の計画だったが、これらの個々の計画を総合的に見直すという考え方もあります。 地域交流センターと青葉公民館をひとつの施設として統合した上で、あおば保育園と一体的に整備する、その際に団地内の空き店舗を活用する、空いた土地を駐車場に活用して整備するなどの方策が考えられるのではないでしょうか。 ただ気になる情報も聞こえてきます。 近隣には、あおば保育園の他に、私立のたから保育園、エンゼル保育園・あけぼの幼稚園(こども園)、あおば幼稚園(こども園)、小規模のゆり保育園などがあって、全体を合わせると定員に対してまだ空きがあるので、民間幼稚園などからは市立保育園の定員増への反発もあるらしいのです。 実際には、あおば保育園がなければ、待機児童がますます増えてしまうことも明らかなので、早期に方針を決定して、新築移転を進めるべきです。 |

|

【一般質問】 学校給食の自校化、強化磁器食器への転換を 市長は『学校給食センターの再検討を行う中で検討していく』という型通りの答弁に終始し、“再検討”の中身や方向性、学校給食に対する市長自身の考え方はいっさい明らかにされませんでした。 また昨年、前市長がプラスチック食器への統一を強引に決めてしまいました。 私は改めて梅田市長に対して、コスト面では強化磁器食器もプラスチックと変わらないことを説明し、食育の観点から強化磁器に転換するよう求めました。 梅田市長はこれもセンターの再検討の中で検討していくと答弁しました。 |

|

【6月市議会】 図書館条例の改正、指定管理者制度に賛成しました 改正案の内容は、市立図書館の管理運営を、これまでの市直営から、民間の指定管理者に委託するための制度改正です。 市では条例可決後、8月に指定管理事業者の公募を行い、9月から選考、11月市議会に指定管理者の選任議案を上程して、来年1月から引き継ぎ移行期間、4月には指定管理者に全面的に管理を移行する予定です。 反対は共産党と、市民の政治を進める会の川辺、田中議員の6名でした。 私は以下の賛成討論をしました。

|

|

【一般質問】 新生児聴覚検査助成制度の実現を 一方、1000人に1~2人が生まれつき“聞こえ”に障害を持つと言われます。早期発見するために、新生児聴覚検査に対する助成制度の創設を提案してきました。 市は今年度中に実現する方向で検討していますが、具体的な制度内容を明らかにするよう求めました。 健康増進部長の答弁によると、保護者に母子健康手帳といっしょに聴覚検査助成券を交付し、市が医療機関と契約を結んで直接医療機関に助成金を支払う、市と契約していない医療機関は保護者が支払った上で市に申請書を提出して助成金を交付するという方法になりそうです。 助成制度開始時期はまだ決まっていません。公費負担に当たっては、上限額を設けてその範囲内で助成することになります。 他市では検査費用の半額助成という自治体が多いのですが、私は上限(たとえば5000円)の範囲内でかかった検査費用全額を助成するよう提案しました。 |

|

【6月市議会】 市内小中学校のブロック塀の安全性は? その後、下記の3項目についての所管事務調査を行いました。 (1)中学校部活動指導員配置事業の今年度の計画 (2)ごみ処理施設整備基本計画の策定状況 (3)市内の小中学校のブロック塀調査の報告 6月18日、大阪北部地震における小学校のブロック塀倒壊による児童の死亡事故を受けて、久喜市教育委員会は独自に19日から、市内の34小中学校のブロック塀の調査を実施しました。 その結果、ブロック塀がある学校は、小学校11校、中学校3校でした。 (1)建築基準法に定められた高さ2.2mを超えている⇒1校 砂原小学校 (2)高さ1.2mを超えていて、3.4m以下の間隔で控え壁のない学校⇒8校 久喜小、江面1小、清久小、本町小、菖蒲小、菖蒲東小、栗橋南小、栗橋東中 (3)劣化、損傷の塀がある⇒2校 栗橋南小、鷲宮小 (4)ブロック塀はあるが、上記に該当しない⇒4校 久喜東小、三箇小、久喜中、久喜南中 各学校とも、これらのブロック塀の周囲にカラーコーンなどを置いて、児童生徒が近づかないような措置を取っていることも報告されました。 教育委員会では、今後、専門業者による調査を速やかに依頼し、倒壊等の危険が確認された場合には、撤去する方針で対応するとしています。 ただし、そのための予算が組んでないので、教育委員会は9月議会に補正予算を上程して、その後で調査を実施すると言うのですが、教育環境委員会の議員からは疑問の声が上がっています。 少なくとも専門業者による調査は緊急に行うべきです。 予算がないというなら、予備費を使うか、あるいは6月議会閉会後すぐに市長の専決処分ででも補正予算を編成して調査費用を確保した上で、直ちに着手すべきです。 専門業者の調査によって差し迫った倒壊の危険性がないという結果が出れば、その後の対応は時間をおいてもいいでしょうが、調査はすぐに実施すべきです。 学校の危険なブロック塀は撤去、改修へ この日の全員協議会に出された資料では、「学校を含めた教育委員会所管の公共施設のブロック塀等については、危険性、緊急性が高いものから、速やかに撤去・改修するよう、準備を進める」と方針が変更されました。 部長に確認したところ、上記の(1)(2)はすでに建築基準法の基準に違反しているので、専門業者の調査を待つまでもなく直ちに対応し、すべて撤去、改修を行うことになったとのことです。 実際には、(1)(2)(3)の10校のブロック塀の内、隣接する民地との境界に設置された2箇所を除いて、8校のブロック塀は直ちに撤去する、(4)の4校は現地を確認した上で、安全性を確認できなければすべて撤去、改修することになりました。 なお、その後の調査で、学校以外にも、栗橋いきいき活動センターしずか館、内下集会所、鷲宮学校給食センター、栗橋公民館、吉羽の児童センターなどにも危険なブロック塀があることがわかり、それらもすべて撤去、改修することになります。 通学路のブロック塀も総点検へ 市内34校の通学路も各学校に指示して調査したところ、218か所にブロック塀があることがわかりました。現在、教育委員会で集約している最中ですが、今後、1か所ずつ安全性を確認して対応を検討します。 |

|

【一般質問】 部長の虚偽答弁と教育委員会の危機管理 児童生徒の重大事故の際は、教育長と教育部長が協議した上で、部長から議会に報告することになっていますが、当時、「行方不明」の段階で課長を通じて連絡させただけで、「死亡」の事実についてはまったく報告もされませんでした。 にもかかわらず、5月の臨時議会で、部長みずから連絡していたという虚偽の説明をしていたことがわかりました。 しかも、部長が連絡も報告もしなかった事実を教育長が知らないままで確認もせず、議会での虚偽の説明にも気付かないでいたことも明らかになりました。 これは緊急時における教育委員会の内部連絡とその確認、外部との連携・報告の体制が機能していなかったわけで、教育委員会の危機管理に重大な欠陥があったことになります。 緊急時の対応マニュアルの見直しを求めました。 【参照⇒Blog 部長の虚偽答弁は許されないへのリンク】 ★私の一般質問で、議会での教育部長の虚偽答弁について、教育長が謝罪したのは当然だが、結局、だれも責任を取らないままで済まされてしまったのは、今の国会とそっくりだ。★ |

|

【6月市議会】 桜田小の学童保育施設、建設工事契約 桜田小学校は周辺のマンション建設や宅地開発で児童数が急増を続けています。 6・5年生は3クラスですが、3・4年生は4クラス、今年の1年生はついに5クラス153名、全校で800人を超えました。 学童保育も、2017年4月は131名でしたが、今年4月には180名を超えてしまいました。 校内の空き教室を使った2部屋の学童保育室には入りきれないので、200mほど離れたコミュニティセンターの部屋も使って、3か所に分かれて、学童保育を行っています。 今年、校庭に新しい学童保育施設を整備することになり、昨年から設計を進めてきました。  2階建てで、1部屋約73㎡の保育室を4部屋整備し、建築面積325㎡、延べ床面積561㎡で、市内でいちばん広い学童保育施設になりますが、このまま児童数の急増が続けば、すぐにいっぱいになってしまう見込みです。 建築費は1億7496万円で、工事期間は来年3月まで、4月から移転する予定です。 現在は、一部の子どもたちが学校外の施設まで移動しなければならない状態で、私たちは今年の夏休み中に建設して、2学期からの使用開始を求めてきましたが、工事をできるだけ急いで3学期からでも使用できるようにすべきです。 青葉小学校の学童保育施設整備も急ぐべき 青葉小学校のあおばっこ学童は、青葉団地内の地域交流センターの一室を使っていますが、老朽化が著しく、学校から離れているので、学校内の空き教室を改修して移転することになっています。一般解会計当初予算で約2億円の建築工事費が計上されていて、すでに5月中には設計が完了していますが、工事契約、着工が遅れています。 新築工事ではなく、空き教室の改修ですから、早急に着工し、何とか夏休み中に完了させることができないものでしょうか。 |

|

新市長に、「給食センター建設計画の見直し・転換」を求める提言書を提出 梅田氏の言う「見直し」「立ち止まる」が何を意味するかは必ずしも明確ではありませんでしたが、私たちは少なくとも、1万2000食の学校給食センター建設はストップする、私たちが求めてきた自校調理方式、従来の中・小規模給食センター方式などを含めて改めて検討していくものと理解しています。 そして、栗橋地区の小学校の自校調理場や、20年も経っていない菖蒲給食センターの存続も求めます。 市民の政治を進める会と共産党の7名の議員連名で、5月25日、梅田市長に会い、下記の「緊急提言」を提出しました。 「緊急提言」は、まず久喜市全体の学校給食のあり方をどうするかはいったん先送りにし、当面、栗橋、鷲宮地区の学校給食を自校調理方式で整備を進めるよう求めています。 引き続いて、久喜地区の給食のあり方を給食審議会等で一から検討を進めること、その後に、菖蒲地区の検討・整備を進めるよう、求めます。 田中前市長は「センターありき」で、審議会での実質的な検討を行わせず、強引にセンター建設を推進しました。 梅田新市長は、久喜市全体の学校給食のあり方について、前市長の轍を踏まず、議会や審議会における市民参加での検討をふまえて決定していくべきです。

|

|

【5月臨時市議会】 10月に中学校生徒の死亡事故で災害給付金 「専決処分」は議会を開くことができない場合に、市長の判断だけで予算や条例を決定・施行し、議会の事後承認が必要です。 一般会計補正予算は、昨年10月に菖蒲中学校の生徒が下校途中に川でおぼれて死亡した事故に対して、災害共済給付金が4月に下りたのでいったん一般会計に繰り入れて交付したものです。 この事故は当時、教育委員会から一部の議員に知らせただけで、ほとんどの議員にはいっさい報告されず、情報提供のあり方に問題を残しました。 私は議案質疑で、こうした事件・事故については議会全体で情報を共有できる仕組みを作るよう求めました。 教育委員会では『事故等緊急時の連絡手順』のマニュアルで、「児童生徒の所在不明や重傷以上の事故が発生した場合」には、教育部長から議会の正副議長と教育環境常任委員長に連絡することになっていました。 しかしこの事故では発生当日に、部長からでなく、教育部総務課長から生徒が川で流されたという一報があっただけで、死亡の事実もその後の経過も報告はありませんでした(当時の副議長の話)。 15日の本会議では、部長が“マニュアルに従って連絡した”かのように答弁していましたが、議会閉会後になって、答弁と現実の対応が違っていたことがわかりました。 児童生徒の安全に関わる問題について、教育委員会は真摯に対応するべきです。 |

|

2017年10月の待機児童は170人もいた それによると、久喜市では、昨年4月時点では待機児童数は121名だったのが、10月には170名と大きく増え、厚労省の少ない基準でも4月には40名だったのが10月には45人に増えていました。 結局、昨年度前半を集計すると、新規入園希望者が185名だったのに、その内、入園できたのはわずか15人で、ほとんどは“待機”になってしまっています。 これは年度初めに比べると、約2倍もの子どもたちが“待機”になっていることになります。 毎年度の初めには待機児童数が少なくなっても、それ以降、産休や育児休業あけで保育園に入園申請をしても、どこの園でも定員いっぱいで、途中からは入園できない、そんな実態が明らかです。 これでは、育児休業が開けたからといって、すぐには保育園に入所できないので、働きに出ることもできない、したがって、子どもを保育園に入れるためには年度初めに合わせて、育休を早く切り上げなければならない、そんな現実があります。

そしてここから言えることは、今年の4月の時点では、年長さんが就学したので入所保留児童は89人にまで減ったのですが、これから年度途中での入園希望が出てきますから、今年の秋頃にはまたまた百数十人の待機児童が発生することは確実です。 |

||||||||||||||||||||||||

|

4月、久喜市の保育 “待機児童”89名 しかしそれでも、保護者が新規に働きに出たり、産休明け、育児休業明けで、子どもを預けたいニーズは拡大し続けています。 その結果、保育園等の定員拡大が追いついていないで、依然として大幅に待機児童が出ている実態が明らかになりました。 今年、久喜市で新規に保育園等の入園申し込みをした児童は795人、その内、新規に入園できた児童数は636名で、「入所保留者」つまり待機児童数が89名にのぼっています。 一昨年の101名、昨年の121名よりは減少したものの、依然として待機児童数が高い水準にあります。 厚労省の基準では、子どもが預けられないので仕事が決められないでいる人は『求職活動をしていない』とみなされたり、保育園の決定通知が来ても職場と反対方向だったり、遠くて通えないなどの理由で辞退した人などは、待機児童の集計から除外されます。 これは待機児童の実態を小さく見せかけるものですが、この基準による集計でも、昨年の40名から23名へと減ったものの、一昨年の13名よりもかえって増えています。 厚労省の少ない基準による待機児童23名の内訳は、1歳児20人、2歳児3人です。 “隠れ“あるいは潜在的待機児童89名の内訳で見ると、0歳児8名、1歳児38名、2歳児30名、3歳児8名、4歳児3名、5歳児2名です。 育児休業あけで子どもを預けて働きに行きたくても、預けるところがない年少さんが非常に多いのですが、年長児童も預けられない実態があります。

「入園保留者」にカウントされていませんが、入園できないことがわかって自分から申し込みを取り下げた人数は、一昨年の21名、昨年の44人から、今年度は70人で大幅に増えました。 なぜこんなに「取り下げ」が増えたのか、理由は明らかになっていませんが、これを合わせると約160名もの子どもたちが保育園に申し込みをしているのに入れなかったことになります。 昨年の日経新聞社のアンケートで、久喜市は「共働き・子育てしやすいまち 埼玉県内1位にランクされました。 田中市長は行く先々で自慢して歩いていますが、こんなに待機児童が出ているのに、どうして「子育てしやすいまち」と言えるのでしょうか。 市民の実感とは大きくかけ離れています。 日経新聞社はランキングの評価基準を明らかにしていませんし、久喜市行政でもどうして久喜市が1位に位置づけられているのか、分析できていません。 久喜市が真に、『子育てするなら久喜市で』を打ち出すのならば、こうした待機児童を早急に解消していかなければなりません。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

【一般質問】 学校給食食材に地産地消の推進を 教育委員会では2022年度の久喜産野菜の使用割合を『17%が目標』としており、きわめて消極的です。 現状でも、久喜産野菜は久喜地区ですでに20%、菖蒲地区17%、鷲宮地区でも16%を超えているのに、4年後の目標が17%というのでは、逆に地産地消の後退です。 市内全体の学校給食の久喜産野菜の使用を拡大し、少なくとも20%以上に引き上げるべきです。 教育委員会は『学校給食向けに作付けしている「特別栽培野菜」の生産農家が減少しているので久喜産野菜の使用拡大はむずかしい』と説明していますが、なぜ特別栽培野菜だけに限定するのでしょうか。 地元野菜の使用を特別栽培だけに限っていてはこれ以上は地産地消を推進することはできません。 現状では給食食材の80%以上は市外や県外産(外国産も)を仕入れています。 こうした久喜産以外の野菜を久喜産に置き換えていくよう求めました。 何度も質問答弁を繰り返して、教育部長も最後にようやく『特別栽培以外の久喜産の慣行栽培野菜も取り入れていく。生産者団体と協議していく』と答弁しました。 農業を担当する環境経済部長も『地元で生産された野菜を学校給食に使っていくよう後押ししていく』という姿勢を明らかにしました。 |

|

【一般質問】 保育所「待機児童ゼロ」早期達成を しかもこれは厚労省の狭い基準による人数で、実際には保護者が求職活動をしていないと見なされたり、遠くて通えないために辞退した“隠れ待機児童”は100名を超えています。 今年は保育園の新規開設や幼稚園が認定こども園として保育の受け入れを開始するなどで全体の定員が拡大したので待機児童は減少する見通しですが、それでも数十人の待機児童が出そうです。 これまで毎年、全体の保育所定員は拡大してきましたが、特に1歳児、2歳児で“待機”が多く発生し、地域的なアンバランスもあります。 市では、2019年度に「待機児童ゼロ」をめざすとしています。そのために今年度の一般会計予算で、私立保育所施設整備や小規模保育事業開設に対する補助制度を開始してさらに保育所の受け入れ拡大を進める計画です。 しかし一方で、日経新聞社の調査に対しては『2020年度末の待機児童ゼロ達成はやや困難』と回答しています。 生活の不安などから女性の就労もますます増えていく傾向にあるため、明確な見通しを示すことができていません。 昨年、日経新聞社の調査で、久喜市が「共働き子育てしやすい街ランキング」で県内1位と発表されましたが、市民にはそんな実感はありません。 そもそもこれは人口15万人以上の県内11市だけのアンケートで、それ以外の市は調査の対象外でした。評価の基準も公表されていません。 県内で、さいたま市は昨年度には厚労省基準での待機児童ゼロを達成しましたが、久喜市の保育行政の実績が問われます。 |

|

【2月市議会】 学校給食は自校調理方式に転換を求める 一般会計予算の最大の問題は、巨大学校給食センターの建設です。建設費は2年間で35億6968万円で、2018年度予算にはその内の9億3599万円が計上されました。 久喜市の学校給食は現在は民間委託センター、直営センター、自校調理方式の3方式で実施しています。 市は財政効率性を最優先にして、1か所で調理するのが平等だと説明し、国内最大規模の1万2000食のセンターを建設して一本化する計画です。 しかし建設後わずか10年の菖蒲センターや栗橋の小学校の自校調理場をつぶしてまで単一センターの建設を強行する必要はありません。 学校給食の理想は自校方式です。試算では市内34校の内、当面必要な20校の自校調理場を10年計画で整備していけば毎年の支出は約6億円ですみ、1/2~1/3の国庫補助もあります。 私は一般会計予算の反対討論で、『着工前の今ならまだ間に合う。 今後40年間の子どもたちの給食のあり方を決めてしまうセンター建設をやめ、自校調理場の整備を計画的に進めていくべきだ』と田中市長の政治決断を求めました。 |

|

【一般質問】 新生児聴覚検査助成、新年度中に実現へ 早期に聴力訓練や言語指導をしていけば言葉の発達を促すことができます。 全国で100以上の自治体が検査費用の一部を公費で助成していて、県内でも越生町などが昨年から助成を開始しました。 昨年9月議会の一般質問で、新生児聴覚検査に対する助成制度の創設を求め、市長から『実現を前提に調査する』という答弁を引き出しました。 新年度中には実施するよう求めたのに対して、健康増進部長が『早期に実施できるよう医療機関との協議を開始した。 市内に産科医院がないので、近隣の産科と契約を結んで検査費用を直接支払う方法や、保護者から申請して支払う方法も検討している』『新年度にできる方向で調整している』と答弁しました。 すでに実施している自治体では検査費用の半額補助(上限5000円など)の市が多いのですが、私は新生児全員の検査を促進するために、上限額を決めて検査費用の全額を助成するよう提言しています。 |

|

【2月市議会】 一般会計予算に反対しました 以下、私の反対討論の全文です。

|

|

【一般質問】 新生児聴覚検査に公費助成の実現を 普通は産科医院で出生後2~4日くらいで検査していますが、費用は自己負担のため全員が検査できていません。 厚労省も検査の促進を指導し、財政措置も行われていて、すでに全国の8分の1の自治体が公費助成を行っています。 私は9月議会の一般質問で、新生児の聴覚検査に対する助成金制度を作るよう提案し、市長が「実現を前提にして検討したい」と答弁しました。 今議会で、新年度に公費助成制度をスタートするよう求めたのですが、開始時期は明確には示されませんでした。 当局は、検査方法によって費用が異なるので助成割合や金額を検討している、助成金の請求と交付事務についての産科医院との調整を進めていると答弁しました。 私は、あらためて新年度の早期に実施するよう強く要求しました。 |