|

[

【9月市議会】

健康保険証の廃止・マイナ保険証への一本化を強行しないように求める意見書

『声と眼』678 2024/9/18

★健康保険証の廃止・マイナ保険証への一本化を強行しないように求める意見書案。

提出者は 川辺、賛成者に 田村(市民の政治を進める会)、 杉野(共産党)、 宮崎(無会派)が署名しました。

最終日の月2日に採決されます。★

【採決結果のリンク】

|

健康保険証の廃止・マイナ保険証への一本化を強行しないように求める意見書

政府は、現行の健康保険証を廃止して、マイナ保険証に一本化する方針で、今年12月2日以降は保険証の新規発行を中止するとしています。

マイナンバーカードの保険証利用をめぐっては、昨年、医療機関で「保険資格情報が照会できない」「別の人の保険資格情報・医療情報が閲覧できる」等々のトラブルが頻出し大問題となりました。

政府は、自治体・保険組合等に対して紐づけミス等の総点検作業を指示し、作業を完了しミスは訂正されたとしています。

しかし、データ上の紐づけのミスが全て訂正されたとしても、医療機関でのカード読み取り端末や回線の不具合・不調等のせいで、マイナ保険証で保険情報・医療情報を照会できないことがあるという欠陥は残ったままです。

全国の少なからぬ医療機関が、トラブルを避けるため患者に対しマイナ保険証を持っている人であっても、念のために紙の保険証を持参するよう促しているのが現実なのです。

また、かねてより指摘されてきた通り、カード読み取り端末が必要なマイナ保険証は、災害による停電時には役に立たず、かえって混乱を招くことが、今年1月の能登半島地震でも「実証」されています。

このような状況ですから、マイナ保険証を使用することについて、不安を抱く人がいることは当然です。

政府は、懸命にマイナ保険証の利用へと誘導していますが、医療機関におけるマイナ保険証の利用率は低迷を続けており、今年6月でもわずか9.9%と1割にも届いていません。

そもそも、マイナンバーカードは、マイナンバー法で申請により任意で取得・保有するものとされています。

「国民皆保険」が原則のわが国において、健康保険証の廃止・マイナ保険証への一本化は、実質的なマイナンバーカードの強制に他ならず、法令上も許されないはずです。

安心して医療を受けられるためにも、現行の健康保険証を廃止しマイナ保険証への一本化を強行しないよう、国に対して下記の通り強く求めます。

記

1.「現行の健康保険証の廃止・マイナ保険証への一本化」という方針を撤回し、現状通り、「保険証とマイナ保険証の併用」を続けていただきたい。

2.「保険証の廃止」という言葉がいわば「一人歩き」しており、今年12月2日以降は現行の保険証が使えなくなると誤解している人が多数います。

そこで、医療機関及び被保険者の混乱を避けるため、政府として責任を持って次の2項目について周知と広報をして下さい。

(1)12月2日以降も手元にある健康保険証は有効期限までそのまま使えること。

(2)マイナ保険証を持っていない人(マイナンバーカードを持っていない人、マイナンバーカードに保険証を紐つけしてない人など)に対しては、資格確認書が交付されマイナ保険証なしでも保険診療を受けることができること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

久 喜 市 議 会

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

総務大臣

デジタル大臣

厚生労働大臣あて |

|

|

【6月市議会】 福祉健康委員会、国保会計補正予算を否決

2024/6/30

政府のマイナ保険証のごり押しで、現行の健康保険証は12月2日以降は発行されなくなります。

国民健康保険の保険証は8月に新しい保険証が送付されて、これは来年7月までの1年間有効です。

久喜市の国保と後期高齢者医療保険の加入者は、4月現在で5万4543人です。

その内、マイナ保険証を持っている(マイナカードを持っていて保険証をひも付けしている)人は3万1169人で、57%にすぎません。

マイナカードを持っていない、持っていても保険証にひも付けしていない人は、2万3374人で、来年度になってから「資格確認書」が送付されることになります。

現在、マイナ保険証を持っていても、医療機関の窓口でマイナ保険証を使っている人はわずか5~6%しかいませんが、それでもカードを読み取らなかったり、他人の名前が出たりして混乱しています。

12月以降はマイナ保険証を持っている人は、窓口でマイナ保険証の使用を強制されると思われますが、医療機関の窓口での混乱はもっと拡がるでしょう。

また、「資格確認書」はマイナ保険証を持っていない高齢者に不安と不信を押しつけることになります。

12月以降に久喜市に転入してくる方で、国保の加入者でマイナ保険証のひも付けをしていない市民に対しては、「資格確認書」が発行されます。

今年度中に久喜市に転入してくる方の中で、国保及び後期高齢者医療加入者は約1400人と想定されています。

これらの方に「資格確認書」を発行するためのシステム改修費が、国保会計補正予算に計上されました。

システム改修にかかる経費は総額で1540万円とされています。

6月26日、福祉健康委員会で審議された結果、この補正予算は「反対多数」で否決されました。

補正予算に反対した議員は、市民の政治を進める会の川辺、共産党の渡辺、無会派の宮崎議員の3名でした。

マイナ保険証を推進する立場から、補正予算に賛成したのは、みらいの会の瀬川、公明党の大橋議員の2名でした。 |

|

【6月市議会】 国保会計補正予算 「資格確認書」の発行準備

『声と眼』672号 2024/6/27

政府はマイナカードの普及・保険証との一体化を進めていて、現行の健康保険証は12月2日に廃止が決まっています。

その後はマイナ保険証を持たない人には「資格確認書」を発行して、保険証と同様に使えるようにします。

国民健康保険会計補正予算で電算システム改修委託料792万円が計上されました。

資格確認書は「有効期限5年」で、申請は必要ありません。

国保では8月に新しい保険証(1年間有効)を発行し、資格確認書は来年までに送付される予定です。 |

|

トラブル続きのマイナ保険証

現行の健康保険証は廃止できない

『声と眼』657 2023/9/7

9月定例市議会に「現行の健康保険証の廃止方針の見直しを求める意見書」(案)を提出しました。

提案は猪股で、川辺・田村(市民の政治)・渡辺(共産党)・宮崎(無会派)が署名しました。

最終日の30日に質疑、討論、採決が行われます。

★マイナ保険証のごり押しに、政府与党からも見直しの声が上がっています。

「現行の健康保険証の廃止方針の見直しを求める意見書」(案)に、最大会派みらいの会と公明党議員たちの賛否は?★

|

現行の健康保険証廃止方針の見直しを求める意見書

政府はマイナンバーカードと健康保険証を一体化し、現行の健康保険証を来年秋に廃止することを決定した。

しかしマイナンバーカードの取得はあくまでも任意であって、本来、「マイナ保険証」を強制することはできない。

また20%以上の国民がマイナンバーカードを保有していない(7月末現在の保有率71%)状態で、現行の健康保険証を廃止すれば、国民皆保険制度が機能しなくなる怖れもある。

マイナ保険証によるオンライン資格確認で他人の情報がひもづけられていたケースが多数あったが、それができてしまうこと自体がシステムの欠陥と言わざるを得ない。

また医療機関窓口で、通信エラーや本人確認ができないなどのトラブルが多発していることは、マイナ保険証の機能不全である。

こうした欠陥が明らかになった以上、このままマイナ保険証の事実上の義務化を推し進めることはできない。

政府はあくまでも来年秋に健康保険証を廃止する方針だが、高齢や病気などで申請が難しい方や、マイナンバーカードの紛失などによってマイナ保険証を所持しない期間が生じうる。

さらに、高齢者施設等ではカードの保管や暗証番号の管理は困難と指摘されている。

こうしたケースで医療機関等にかかる際に、無保険者と同様に扱われて一時的にでも自己負担が増えることは容認しがたい。

これに対して岸田首相は、マイナ保険証を所持しない被保険者に一律に資格確認書を交付し、有効期間を5年間とする考えを表明した。

しかし被保険者の一部に限定し選別して資格確認書を交付するとすれば、市町村をはじめ保険者の事務的財政的負担は膨大なものとなり、新たなトラブルや混乱を生じさせかねない。

また5年経過後は同じ問題を生じるであろうことは否定できない。

7月に行われたNHKの世論調査では、現行の健康保険証の「廃止方針を撤回すべき」が35%、「延期すべき」が36%を占め、与野党からも廃止方針の見直しを求める声が出されている。

よって政府は、当面、現行の健康保険証の廃止を延期して、マイナンバーカードと健康保険証の一体化方針を見直すよう求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

久喜市議会

衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣、厚生労働大臣、デジタル大臣 あて |

|

|

「マイナカード」でトラブル続出

このまま保険証廃止はできない

『声と眼』652 2023/6/10

政府・国会は、マイナカードと健康保険証の一体化と「現行の健康保検証」の廃止を決定してしまいました。

しかし現実には全国でマイナカードのトラブルが続出しています。

口座登録の重複や他人の健康保険情報がひも付けられていたケースも多発しています。

また根本的な問題として、認知症や施設入所者などで、マイナカードを持たない(持てない)人もいます。

このまま保険証の廃止を強行した場合、安心して医療を受けられずに取り残されて、国民皆保険制度の崩壊にもつながりかねません。

読売新聞社説(6月7日)は、『(マイナンバーカードの)廃止方針をいったん凍結し、国民の不安を 払拭するのが筋だ。』『再発防止に努めるのが先決だ。当初の予定通り、選択制に戻すのも一案だろう』と書いています。

昨年の12月定例市議会に、市民の政治を進める会は「健康保険証の廃止方針の撤回を求める意見書」を提出しました。

最終日の採決で、賛成少数で否決されてしまいましたが、意見書に反対した議員たちはもう一度考え直すべきではないでしょうか。

6月定例市議会で、私たちはマイナ保険証を持たなくても、安心して医療にかかれるよう求める意見書を提出します。

|

マイナ保険証に伴う国民の不安解消を求める意見書(案)

マイナンバーカードの活用拡大に向けた改正マイナンバー法が6月2日の参院本会議で賛成多数で可決成立し、2024年秋に現在の健康保険被保険者証の廃止が決定された。

しかしマイナンバーカードの申請が義務化されるものではないとも説明している。

マイナンバーカードは任意の申請に基づいて交付されている。

2023年5月10日現在のマイナンバーカード実保有枚数は約8367万枚(人口比66.4%)であり、残りの約3分の1の国民が何らかの理由により申請しない、または申請できずに保有していない。

一方、日本ではすべての国民は公的医療保険に加入する国民皆保険制度が確立しており、被保険者にはすべて被保険者証(保険料・税の滞納状況によって短期被保険者証または資格証明書など)が交付されている。

政府は現在の被保険者証を廃止した後に、マイナ保険証を持たない被保険者には「資格確認書」を発行するとしているが、すべての健康保険被保険者がこれまでと同様に医療を受ける権利を保障されるのか、懸念と不安が拡がっている。

また、医療機関におけるマイナ保険証によるオンライン資格確認システムで、患者情報が確認できないなどの混乱も多く報告され、いったん10割負担が求められたケースも出ている。

政府は、マイナンバーカードと健康保険被保険者証を一体化した後においても、国民皆保険制度を守り、すべての国民が医療を受ける権利を侵害されることのないよう、国民の不安を払拭するべきである。

そこで、以下について早急に対応方針を明らかにするよう求める。

記

1.マイナンバーカードの交付およびマイナ保険証の登録は申請によることになっているが、健康保険被保険者証は申請ではなく被保険者に当然に交付されている。

被保険者証に替わる「資格確認書」も同様に、申請によらずに交付すること。

2.認知症、障害者など、マイナンバーカードおよびマイナ保険証の申請が困難な被保険者に対し、「資格確認書」を申請によらずに交付すること。

3.高齢者施設や障害者施設入所者の多くは、現在は施設で被保険者証を管理しているが、マイナンバーカードを施設で申請・管理することは困難である。

そこで、現在の被保険者証を廃止した後でも「資格確認書」を申請によらずに交付すること。

4.医療機関におけるマイナ保険証(オンライン資格確認)システムの不具合により、被保険者情報が確認できない場合でも医療をスムーズに受けられるように、マイナ保険証登録者にも「資格確認書」を交付すること。

5.マイナンバーカードを紛失した際などにも、「資格確認書」を使えるようにシステムを構築すること。

以上、地方自治法99条の規定により意見書を提出する。

久喜市議会

衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣厚生労働大臣 デジタル庁長官 あて |

★11月市議会で「保険証の廃止方針の撤回を求める意見書」に賛成したのは、猪股・川辺・田村(市民の政治)、杉野・石田・渡辺(共産党)と、宮崎・川内の8人だった。

他の議員は、今度はどうする。★ |

|

健康保険証をなくすなんてできる?

『声と眼』641 2022/11/11

久喜市のマイナンバーカードの交付は9月末現在で、6万8328人(45.1%)にとどまっています。

マイナカードを使った証明書等のコンビニ交付も1年間で1万4780件(10%)にすぎませんでした。

2016年に開始されて6年経って、全国の普及率はやっと50%です。

最終的なねらいは銀行口座と紐付(ひもづ)けして国民の所得を把握することですが、このままではとうてい機能しません。

政府は国民すべてにカードを持たせようと、2024年に現行の健康保険証を廃止し、マイナカードと一体化して義務化する方針を発表しましたが、本当にできるでしょうか。

マイナンバー法16条の2には「住民基本台帳に記録されている者の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを発行する」と規定しています。

カードの申請は任意で、義務ではありません。

また国民健康保険法は5条「都道府県の区域内に住所を有する者は(中略)国民健康保険の被保険者とする」、9条「世帯主は(中略)市町村に対し、その世帯に属する全ての被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる」と規定しています。

したがって市は被保険者証の交付を求められたら交付しなければなりません。

政府はこれらの法改正を強行するつもりでしょうか。

“マイナ+保険証”問題がいっぱい

マイナカードと健康保険証を一体化した場合-

◆子どものマイナカードを保護者が代理で申請するのか? 写真や暗証番号をどうする?

◆企業等の健康保険組合の事務はどうなる? 会社を変わったら健保組合とカード内容の両方の変更手続きもしないとならなくなる?

◆マイナ保険証を普段から持ち歩くのか? カードを紛失したら再発行に1か月以上かかるが、その間、保険診療はどうなるのか?

医療機関のカードリーダーはまだ33%しか設置されていないので、マイナ保険証は使えません。

停電や機械が故障したら保険証が読み取れないので、災害対策の一環として導入されたはずなのに、災害時に使えないなんてことにもなりかねません。

法改正もしないで、保険証と一体化してカードを義務化するという宣伝だけを先行させるのは、国民に対する脅し以外の何ものでもありません。

★マイナカードと保険証の一体化について、10月24 日には岸田首相が『(マイナカードを持たない人も)保険料を納めていれば保険診療を受けられる制度を用意する』と答弁しました。

あたりまえのことです。★ |

|

【11月市議会】 住民票等のコンビニ交付手数料値下げの議案に反対討論

2021/12/25

試技会最終日の24日、本会議で、手数料条例の改正の議案に反対討論をしました。

猪股の討論の全文です。

|

議案94号 手数料条例の改正に対する反対討論

市民の政治を進める会 猪股和雄

久喜市ではマイナンバーカード普及のために、専用窓口を設けたりしていますが、市民の普及率はいまだ36%にとどまっています。

2015年からはマイナンバーカードを持っている人だけを対象に、住民票等をコンビニで交付できるようにしましたが、市民の利用実績は年間8354件で全体の5.8%に過ぎません。

コンビニ交付事業の開始の際には、住民基本台帳などのシステム改修の初期投資に5800万円、毎年の運用に1000万円を支出し、証明所等の交付1件あたりのコストはシステム設置や改修費用から計算すると、1件あたり7000円もかかっている。

マイナンバーカードのシステムを管理している「地方公共団体情報システム機構」の負担金とコンビニへの委託料などの運用経費だけで算定しても、証明書発行にかかる1件あたりのコストは1220円もかかっている。

今回のコンビニ交付の手数料条例の改正案は、来年3月から、戸籍謄抄本・住民票・印鑑登録証明書・所得証明・課税証明書等の手数料を、一律100円引き下げるというものです。

手数料の200円とか300円とかいう金額は、運用経費だけのコスト1200円すらもまかなえない、使えば使うほど市の赤字を増やす、費用対効果のたいへん悪い政策です。

マイナンバーカードを使って、コンビニ交付はたいへん便利だ、便利だという方がいるが、その人に聞いてみたら、実際には1年に1回も使っていないそうです。

1年に1回か、2年に1回かしか使わないのに、便利だもないものだと思いませんか。

市は、マイナンバーカードで使える証明書等の交付機を、来年4月から市役所に設置する予定です。

以前、[市民カード]で使える自動交付機が公共施設に設置されていましたが、マイナンバーカードを普及させるために、2019年に廃止されてしまいました。

国策とは言え、市民が使い慣れていた市民カードを廃止して、使い勝手の悪いマイナンバーカードを、採算を無視して使わせようとするのは、間違っています。 |

|

|

【11月市議会】 住民票等のコンビニ交付手数料値下げ

『声と眼』622号 2021/12/5

久喜市ではマイナンバーカード普及のために、専用窓口を設けたりしていますが、市民の普及率はいまだ36%にとどまっています。

2015年からはマイナンバーカードを持っている人だけを対象に、住民票等をコンビニで交付できるようにしましたが、市民の利用実績は年間8354件で全体の5.8%に過ぎません。

コンビニ交付事業の開始の際には、住民基本台帳などのシステム改修の初期投資に5800万円、毎年の運用に1000万円を支出し、証明所等の交付1件あたりのコストは3300円を超えています。

11月市議会に、市がコンビニ交付の手数料条例の改正案を提出しました。来年3月から、戸籍謄抄本・住民票・印鑑登録証明書・所得証明・課税証明書等の手数料を、来年3月から一律100円引き下げるというものです。

市役所や支所などの窓口での手数料は現行のまま据え置きなので、コンビニ交付の方を安くして市民を誘導しよう、そのために市民にマイナンバーカードを取得させようというねらいです。

証明所等のコンビニ交付は、市民が使えば使うほど市の赤字が拡大する、たいへんに費用対効果の悪い事業です。

そこまでしてマイナンバーカードを普及させようとするのは理解できません。

市は、マイナンバーカードで使える証明書等の交付機を、来年4月から市役所に設置する予定です。

以前、[市民カード]で使える自動交付機が公共施設に設置されていましたが、マイナンバーカードを普及させるために、2019年に廃止されてしまいました。

市民カードの方がよほど便利だったのですが、どうしても市民にマイナンバーカードを押しつけたい?

全国のマイナンバーカード普及は?

全国のマイナンバーカード普及率も40%に届きません。

政府は特典ポイントを付けたりして躍起になっていますが、個人情報保護への信頼がないことが、拡がらない根本原因ではないでしょうか。

健康保険証としても使えるようにしたものの、カードの読み取り機を導入した医療機関が圧倒的に少ないので、現実にはほとんど使えません。

個人番号は一生変えることができませんから、個人情報の漏洩を防ぐためには日常的に持ち歩いたりしない方がいいカードです。 |

|

4月から『広報くき・お知らせ板』廃止

『声と眼』565 2019/2/2

『広報くき』は現在は毎月1日と15日(『お知らせ版』)の2回発行しています。

区長さんのお宅にまとめて届いて、多くの地区ではそれを各班長さんに分けて配っています。

しかし区長や地区役員さんが、戸別配布にあたる班長さんたちのところへ月2回も卸して歩くのはたいへんなので、月1回に減らしてほしいという要求が出ていました。

市でも区長らの意見を無視できず、4月から『お知らせ版』を廃止して、毎月1日の『広報くき』だけに一本化されます。

これにより各区長や地区役員さんたちにとって、『広報』と『お知らせ版』を月2回配布する労力は軽減されることになりますが、心配な点もあります。

(1)現在は『広報くき』28ページ、『お知らせ版』8ページが標準ですが、月1回にすると32ページが標準で全体の情報量は減る見込みです。

市民に知らせるべき情報が掲載されなくなっては困ります。

(2)これまではイベントなどが月2回に分けて掲載されていました。月1回になると、記事の締め切りが早くなって掲載漏れが増えるのでは?

掲載できない記事はホームページに載せるだけというのでは困ります。

(3)『広報くき』が32ページになると、区長さんたちが1回に配る重量は大きく増えます。

負担感はむしろ増すのではないでしょうか。

(4)『広報くき』以外にも、多くの市の発行物やチラシが配られています。

市では、これらは月2回の配布をやめるわけではないと言っています。

結局、区長さんたちが月2回、班長さんのところへ配布物を卸して歩くのは変わりません。

(5)仮に、全部の配布物を月1回だけにまとめようとすると、その1回分の配布量はとんでもなく増えることになってしまいます。 |

|

【11月市議会】 マイナンバーカード取得は低調

『声と眼』583号 2019/12/27

私は11月市議会に、『マイナンバーカードの取得「押しつけ」を行わないよう求める意見書(案)』を提出しましたが、新政と公明党の反対で否決されました。

マイナンバー制度は2015年にスタートしましたが、今年8月の交付率13.8%(1755万枚)、久喜市は12月1日現在14.4%(2万2100枚)にとどまっています。

今年6月、政府は22年中にほとんどの国民にマイナンバーカードを保有させる方針を決定しましたが、これから3年で1億枚以上を交付申請させるなどというのは現実には不可能です。

昨年の内閣府の世論調査では「マイナンバーカードを今後も取得する予定はない」53.0%、「マイナポータルを利用してみたいとは思わない」62.2%という結果でした。

一方で、「個人情報の漏えいが心配」27%、「紛失や盗難が心配」25%となっています。

プライバシー侵害への不安を放置したままで、政府は当初、納税と社会保障、災害関連の3分野に限るとしていた利用の場を拡大しようとしています。

強引なカード「押しつけ」はやめて

2021年からはマイナンバーカードを健康保険証の替わりにも使えるようにする予定で、久喜市の補正予算でも国保の電算システムの変更が盛り込まれました。

しかし医療機関はセキュリティ対策や窓口でのトラブルなどのデメリットが予想されます。

健康保険証があるのにマイナンバーカードを持ち歩く必要もなく、診療情報の漏洩にもつながりかねません。

また自治体に「交付円滑化計画」を作成させ、市役所に来た住民をカードの申請窓口に誘導する、公務員と家族にカードを申請させる、マイキーIDを登録して自治体ポイントを付けるなど、強引なカード取得促進を進めています。

本来、マイナンバーカードの取得は、あくまで本人の任意です。このようなカードの押しつけはするべきではありません。

マイナンバー制度は導入の初期投資に2700億円もかかっていて、運用にも毎年300億円が必要とされます。

その上、医療機関にカード読み取り機を設置したり、国保のシステム改修、自治体ポイント制度などに巨額の費用がかかります。

費用対効果も大いに疑問があって、税金の無駄遣いとしか言いようがありません。

★『マイナンバーカードの取得「押しつけ」を行わないよう求める意見書』は、12月19日の採決で、賛成は市民の政治を進める会と共産党、無会派の8名。

新政と公明党の名が反対に回った。★ |

|

【11月市議会】

マイナンバーカードの取得「押しつけ」を行わないよう求める意見書

2019/12/7

11月25日に定例市議会が開会されました。

私は議員提出議案で2件の意見書案を提出しました。

最終日の12月19日の本会議で審議、討論・採決が行われます。

|

マイナンバーカードの取得「押しつけ」を行わないよう求める意見書

2019年6月4日、政府はデジタル・ガバメント閣僚会議で、2022年中にほとんどの住民がマイナンバーカードを保有することを想定した「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」を決定し、6月21日「骨太の方針2019」で閣議決定した。

マイナンバー制度は2015年10月にスタートし、2016年1月から交付開始のマイナンバーカードは、3年たっても13.8%の交付率(2019年8月現在、交付数約1755万枚)にとどまり、最近は日1万枚前後しか交付されていない。

それを今後3年余りで1億枚以上交付申請させようとするのは無理があるとしかいいようがない。

2018年11月の内閣府の世論調査でも「マイナンバーカードを今後も取得する予定はない」53.0%、「マイナポータルを利用してみたいとは思わない」62.2%、「マイナンバー制度に特に期待することはない」39.8%であった。

一方、「個人情報の漏えいが心配」は27%、「紛失や盗難が心配」も25%あった。プライバシー侵害への不安が拭い去れていないにもかかわらず、政府は当初、納税と社会保障、災害関連の3分野に限るとしていた利用の場を拡大する傾向にある。

政府は、マイナンバーカードの普及のために、「マイナンバーカードの健康保険証としての利用」を進めようとしているが、患者にメリットがなく、医療機関はセキュリティ対策や窓口でのトラブルに悩まされるなどのデメリットが予想される。

またもう一つの普及策として、市区町村に対して「交付円滑化計画」の作成を求め、市役所に来た住民をカードの申請窓口に誘導する、2019年度中に職員や家族にカードを取得させる、他の行政機関や企業、病院、店舗、自治会などに職員が出向いてカード申請を促進するなどを奨励しているが、これらは市民へのマイナンバーカード「押しつけ」にもなりかねない。

マイナンバーカードの取得は、あくまで本人の申請により任意である。これまでにも総務省も「取得を義務づけることは、本人の協力を強要することになり適当でない」と述べてきた。

マイナンバー制度は導入の初期投資に2700億円、運用に毎年300億円が必要とされる。その上、今回の普及策により、例えば医療機関にカード読み取り機を提供するために巨額の予算計上を行うなど、費用対効果の面からも大いに疑問がある。

よって、政府に対し、国民に対するマイナンバーカード取得の「押しつけ」を行わないよう求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

2019年 月 日

久喜市議会

提出先/内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣 宛て |

|

|

マイナンバーカード発行、市民の13%

『声と眼』561号 2018/11/15

マイナンバーカードは2016年からスタートしましたが、現在の全国の交付率は11.5%ときわめて低調です。

久喜市でも昨年の申請件数は前年より少ない3156件で、3月までの累積発行件数は2万769件(市民の13%)にとどまっています。

受け取りに行かないで市で保管しているカードが3400枚もあります。

身分証明書替わりといっても、番号漏洩の危険もあるので持ち歩かない方がいい、ほとんど必要もないカードです。

マイナンバー制度は将来的には税金や社会保障、預貯金口座など国民の個人情報管理をめざして、これまでに国から全国の自治体に対する補助金だけで1000億円が投入されてきました。

久喜市では、制度が開始された2014年以降にシステム改修や運営経費にかかった経費は2億4700万円にのぼっています。

本来は全額を国で負担すべきなのに、市の財政から1億3450万円が持ち出しになっています。

市では2年前からマイナンバーカードを持っている人だけを対象に、戸籍や住民票、印鑑登録等の諸証明がコンビニで取得できる新サービスを開始しました。

カードを普及させたい国の誘導策に従ったものですが、昨年度のコンビニ交付件数はわずか2070件で、市役所窓口等での交付件数17万6069件の1.1%にすぎませんでした。

にもかかわらずコンビニ交付のシステム構築には初年度で約5000万円、毎年900万円以上の経費がかかっています。

市民からいただける手数料は住民票1通300円に対して経費は1000円以上で、使えば使うほど赤字が増える事業です。

また、確定申告などで番号の記載が求められますが、本人が書かなくても税務署で職権で記入しますから、番号を控えておく必要もありません。

市民にとっては番号の届け出や記載を求められたりする煩わしさが増えただけでメリットのないマイナンバー制度に、これ以上、市民の税金を使うべきではありません。

|

|

【一般質問】 公文書は「西暦」に統一すべき

2018年6月議会 猪股の一般質問 『声と眼』553 2018/6/28

来年5月から“改元”の予定ですが、新元号への切り替えで、コンピュータプログラムの大幅な改修が必要になります。

久喜市では住民情報や介護保険など53のコンピュータシステムの内、32のシステム改修に2900万円の経費がかかる見込みです。

現在、市の公文書は原則として元号表記になっていますが、元号の使用を条例などで規定しているわけではありません。

市民からの申請書類等は元号・西暦のいずれでも受け付けています。

元号が定着しているといっても、市の公文書や長期計画などで昭和-平成-西暦の年号の換算で、職員や私たちも混乱することがありますが、来年はこれに新元号も加わってさらに複雑になります。

また、久喜市の人口ビジョンでは「平成57年」などというあり得ない年号表記になっていたり、来年に改元されることがわかっているのに、今年策定された久喜市介護保険事業計画や中期財政計画、下水道計画で「平成32年」「平成37年」などという不適切な表記がされています。

これらは「改元後は新元号に読み替える」ことになっていますが、その作業も煩雑です。

こうした煩雑さや改元のたびにコンピュータシステム改修に多額の経費がかかるのを避けるために、公文書の年号表記を「西暦」に統一するように提案しました。

市では、今後も原則として元号を使うと答弁していますが、そもそもコンピュータシステムでは逆に元号を西暦に変換して処理しています。

長期にわたる年号を使う公文書はすべて西暦に統一した方が合理的なのは明らかです。 |

|

『広報くき』5月号は廃棄処分に

『声と眼』551号 2018/5/19

市長選挙後に発行予定だった『広報くき』5月号は印刷まで完了していましたが、市民に配布されることなく廃棄処分とされました。

代わりに4ページのお知らせ欄だけの広報が全世帯に配られました。

“幻の5月号”は『田中市長が川内優煇氏を表彰した』という記事や、『田中市長のNo.1訪問』、『小中学生が市長を表敬訪問』という田中市長の顔ばかりが目立つ『写真ニュース』など、前市長の宣伝紙のような構成でした。

また2面に掲載された『新学校給食センター建設』は、梅田新市長が見直しを公約してきた政策ですから、梅田市長の下ではとても配るわけにはいかないと判断されたようです。

それにしても編集の段階で、市長選直後の発行になることはわかっていたのに、万が一にも市長交替があり得るとは職員のだれも想像だにしていなかったのでしょうか。

すでに完成していた印刷代の請求額は144万1440円で、これがすべて無駄になってしまいました。 |

|

個人番号制度で市の財政負担ふくらむ

『声と眼』520号 2016/10/30

個人番号制度がスタートして、昨年11月から番号通知カードの郵送、今年1月からは個人番号カードの交付も始まり、久喜市ではマイナンバーカードを申請したのは市民の1割程度です。

住民票等のコンビニ交付も可能となりましたが、一方ではシステム導入のために巨額の費用がかかっていることが明らかになりました。

2014年度には個人番号制度に対応するための住民情報システムの改修などに約3590万円を支出、2015年度にも住民情報システムの追加改修などの費用に約1億1500万円、通知カード・個人番号カード対応機器の導入や顔認証システムのパソコン購入に204万円、さらに個人番号制度が適用される児童扶養手当給付事業、生活保護業務、健康管理システム、介護保険事業のシステム改修や運用に3731万円、その他の費用も含めて全部で1億5511万円を支出しています。

2年間のシステム費用合計は1億9101万円です。

これに対して、個人番号制度導入に関わる国からの補助金は2年間で9015万円に過ぎません。

財政課では、これ以外にも地方交付税の中に国の負担分が算入されているとしていますが、実際にどれくらい交付されてきているか、算定はできないということでした。

本来は、個人番号制度は国の事業ですから、すべての費用は国で負担するのが当然です。

実際には市の負担が数千万円にのぼっている可能性もあります。

市の持ち出し分を明確にさせるとともに、全額を国で負担させるよう求めるべきです。

またマイナンバーカードを持っている人が、住民票等のコンビニ交付をできるようにするためのシステム整備費に5820万円、その後も毎年939万円がかかっています。

さらにコンビニ事業者に対して1件あたり123円の手数料の支払いが上乗せされますから、その分だけ市の負担=赤字が増える仕組みです。

個人番号制度もコンビニ交付も、市民にとってあまり使うこともなく、利便性の向上とも言えないシステムなのに、市の負担が膨らんでいます。

|

|

【6月市議会】 マイナンバーカード申請は9%程度

『声と眼』518号 2016/9/20

マイナンバー制度が昨年から始まりました。

11月以降、番号通知カードが全市民6万4724世帯に郵送されましたが、不在などのために多くが本人の手元に届かずに、3月末の時点で4468通の通知カードが市に戻ってきてしまっていました。

その後に市で改めて簡易書留で送るなどしてきましたが、8月末の時点でなお445通(全世帯の0.8%)が市に保管されています。

これは約600人の市民のもとに通知カードが届けられていないことになります。

この制度は、税と社会保障をすべて番号で管理するものですが、全国民に番号通知が届かないこと自体が制度の根本的な欠陥です。

一部は死亡や市外に転出した方がいたことがわかって、市で通知カードを廃棄しましたが、住民基本台帳で市民の所在を把握できていないのではマイナンバー制度も機能しません。

希望者は市に申請して、個人番号カードを作ることができますが、3月末までの申請者は1万2288人で、その内3483人にマイナンバーカードが交付されました。

4月以降の申請者は1993人にとどまっていて、8月までの申請者合計は1万4281人、交付済みの人は1万1212人で、人口の1割にも達していないことがわかりました。

マイナンバーカードは住民票等のコンビニ交付などにも使えますが、実際には市民が住民票を取るのは年に1回あるかないかです。

それらの手続きは市役所や支所でもでき、市民カードも使えますから、結局、マイナンバーカードは身分証明書くらいにしか使えないということになります。

わざわざ個人番号漏出の危険のつきまとうマイナンバーカードを持つ必要はありません。

マイナンバー制度のシステム整備などに、久喜市は2014、15年度の2年間で1億9101万円を支出(内、国補助金は9015万円)してきました。

国家レベルでは壮大な無駄遣いと言うしかありません。

通知カードを送付して

届いた件数と返送された件数

(2015年3月末まで)

| 送付件数(世帯数) |

64,724件 |

| 市に返送されずに届いた件数 |

60,256件 |

| 市に返送された件数 |

4,468件 |

市に返送された通知カードの処理内訳

(2015年3月末まで)

| 市に返送された件数 |

4,468件 |

| その後に届けた件数 |

3,121件 |

市で保管している枚数

(件数) |

1,146枚

(894件) |

| 死亡・手出による廃棄対象件数 |

453件 |

市内に居住していないことがわかった世帯数と人数 14世帯(14人)

マイナンバーカード申請・交付件数

| 3月末までの申請件数 |

12,288件 |

| 4~8月の申請件数 |

1,993件 |

| 申請件数の合計 |

14,281件 |

| JLISから市にカードが来た件数 |

13,535件 |

| 8月までに市民に交付した件数 |

11,212件 |

議員も個人番号の提出を求められたが…

9月に、議員に対して「個人番号入力シート」が送られてきました。報酬支給手続き(源泉徴収票作成事務)のために各議員の個人番号を提出し、通知カードか個人番号カードで確認すると書かれています。

しかし報酬支給や課税の事務処理のために必要であれば、市のシステムで職権で調べることもできます。

わざわざ届け出る必要はないので、私はこの書類を提出しないことにしました。

なお、私はマイナンバーカードは申請していません。

通知カードも家から持ち出さないことにしています。

|

|

【一般質問】 個人番号カードが全市民に届かない

2月議会、猪股市議の一般質問 『声と眼』508号 2016/3/27

昨年11月から個人番号通知カードが市民に送付されましたが、12月末までに受取人不在等で2256件が市役所に返送されてきました。

その後、市から各世帯に郵便でお知らせして受け取りに来てもらいましたが、2月末の時点でなお1089件の通知カードが市役所に保管されたままになっています。

これは久喜市の6万4555世帯の内の1.69%(人口では15万5761人の内の1460人分で0.94%)に、個人番号通知が届けられていないことになります。

なお、市役所で保管しているカードの内、200件近くは市内に居住していないと見られています。

つまり住民票と居住実態が異なっている人がかなりいるわけで、そんな状態で全国民に個人番号を付けて管理しようとすること自体が無理だったということです。

市では新年度に通知カードを簡易書留で郵送することにしていますが、それでも全市民の手元に届かないことが想定されます。

全国で同様の事態が発生しており、国は当初予定では3か月の保管機関をすぎたカードは廃棄するとしていましたが、予想以上に多くの国民に通知カードが届けられていないことがわかったため、4月以降も国から新たな指示があるまでは保管を続けることになりました。

1月から希望者に「個人番号カード」の交付が始まっていますが、2月末までの申請者は1万712人(市民の6.88%)で、1355人に交付しました(3月18日時点で申請1万1878人で、交付2735人)。

交付の際にカードの写真と本人が同一人物かどうか確認できない場合には“顔認証”システムを使うことになっています。

久喜市役所では当初、交付する人全員に一律に顔認証を行ってしまいましたが、国の指示を誤解したということで、2月以降はほとんど顔認証システムは使っていません。

個人番号カードは、身分証明書替わりに作るケースが多いと思われます。

しかし紛失や、契約などで求められて提示した際に、裏面に印字された個人番号が流出する危険もあります。

持ち歩かない方がいいというのでは、身分証明書としても使う機会も少なくなるので、慎重にした方がよさそうです。

個人番号を書かなくても手続きはできる

市税の手続き、国保や介護保険の申請、児童扶養手当の申請などで、手続き書類に個人番号を記入するようになっているので、通知カードを持参しなければならないと誤解している人もいるようです。

記入がなくても受け付けることをホームページや広報に明示するよう求めました。

市では、番号が記入していなくても書類を受け付けると答弁し、ホームページの記載も書き改められました。

番号がわからない場合には市役所で調べて記入します。仮に本人が記入しても市役所で改めて番号を調べて確認するのですから、もともと記入する必要はありません。

番号を控えていったり通知カードを持ち歩くのも番号流出の危険があります。

|

|

個人番号通知カードが届かないで、市役所に2256通が戻ってしまった

『声と眼』505号 2016/1/27

1月から個人番号制度が本格スタートしました。「個人番号通知カード」は昨年11月ごろまでには全国民に届けられる予定でしたが、実際には全国の多くの世帯でいまだに届かないでいます。

当初から5%くらいは届かないだろうと予測されていましたが、久喜市では約6万通が発送された内の4393通が市役所に戻ってきました(12月末現在)。

その内、1786通は本人が市役所へ受け取りに来て交付しました。351通は死亡や転出などで久喜市に居住していないことがわかっていますが、残りの2256通は市役所に保管されたままになっています。

約3.7%が市民の手元に届いていないことになります。

今後、これらの通知カードをどう扱うのか確認したところ、

①もともと3月までは市役所で保管する予定でしたが、12月28日の総務省からの通知で、可能な限り本人との連絡がつくか、居所の把握ができるまで、市役所で保管することになりました。

②通知カードを市役所で保管していることを、該当の市民にはすでに普通郵便でお知らせしていますが、再度の通知をした後、簡易書留でいっせいに送付します。

③それでも不在などでまた市役所に戻された場合には、国から新たな方針が示されるまで引き続き保管します。

④その後、国から廃棄していいなどの方針が示された場合には、市で一定の保管期間を検討し、改めて廃棄を行う旨の通知をした後に廃棄することになるとしています。

要するに市で保管している通知カードをどのように扱うかの方針は、今のところまったく決まっていないわけで、国から指示が来たり改めて方針が出てから検討するということです。

全国民に勝手に番号を付けておいて、一部であれその番号が知らされなくても仕方ないというのでは、いいかげんで無責任な制度だと言わざるを得ません。

もっとも自分の番号を知らなくても役所の手続き等はできます。

税金や社会保障の申請で番号を記入しなくても、窓口で書類を受理して市が記入してくれることになっていますから、実際には通知カードが届かなくても特に支障は生じないのですが…。

なお、個人番号(マイナンバー)カードを申請したのは5558人(1月25日現在)で市民の4%弱にすぎません。

個人情報流出の危険性を考えれば、身分証明書替わりに持ちたいなどの特別の事情のある人以外は、個人番号カードを作る必要はありません。

|

|

【11月市議会】 個人番号カードの顔認証システムの予算に反対しました

2015/12/25

定例市議会は12月24日に議案の討論・採決を行って閉会しました。

私は、一般会計補正予算、久喜市総合振興計画の改定、新政久喜と公明党の議員提案による市長の専決事項の指定の追加、公明党の提案によるブラッドパッチ療法の推進に関わる意見書の4議案に反対の討論をしました。

【参照 ⇒ 11月市議会のすべての議案と議員の賛否へのリンクはこちら】

|

【反対討論】 議案第97号 一般会計補正予算(第4号)

猪股和雄

今回の補正予算で問題となるのは、歳出の戸籍住民基本台帳費、個人番号制度の顔認証システムの導入です。

カードに顔認証システムのデータが組み込まれ、申請や交付の際に、市の職員が添付された写真と申請者本人の顔が同一人かどうかわからない場合にカメラで顔を撮影して照合することになります。

事実上、全国のおそらくすべての市町村が一律に導入することになるわけですが、建前上は各自治体の独自事業で、従って財源は一般財源ということになっている。

顔認証システムの根拠は、法律で規定された制度ではなくて、総務省自治行政局が自治体に通知した「カード交付に関する事務処理要領」に書かれている手続きにすぎず、わざわざ市の財源で予算を付けて機材を購入してまで行う必要はありません。

このようなあいまいな根拠に基づいて顔認証、生体認証という究極の個人情報を組み込もうとすることに反対です。

現在の予定では、個人番号カードの申請と交付の時だけに顔認証を行うことになっていますが、最初に窓口に来た人が写真と同一人かどうかわからないから顔認証を行うのに、いったん交付してしまえば、次回からはカードを持っている人が本人と判断して認証しなくていいというのはおかしな話です。

いずれはセキュリティのためという大義名分で、「事務処理要領」の変更だけで顔認証を広げていける仕組みです。

そうなった場合、たびたび政府関係者の口から、いずれは個人番号カードをすべての国民に持たせて、消費税の軽減税率の還付に使おうとか、2020年のオリンピックで入場の際のセキュリティのために身分証明書として使おうなどという構想が語られてきていますが、これなどはまさに国民の1人1人個人個人の管理に使おうという発想です。世界のどこの全体主義国家も及ばない管理国家の発想です。

本来は個人番号制度は税と社会保障の一体的管理という大義名分で導入されたものですが、生体認証システムはそれには必要ないはずです。

生体認証、顔認証システムは国民個人個人の管理に使われる危険性もはらんでいる、制度のなし崩し的な拡大につながるものであって、反対します。

なお、個人番号制度は、この後の条例改正案などにも関連してくるので、ここで付け加えておきます。

個人番号制度自体は国の事業であり、自治体にとっては法定受託事務であるので、私は、適用される手続きの用紙に個人番号記入欄を設けるといった条例改正はやむを得ないという立場ですが、久喜市の独自利用の条例については、反対します。

|

1月から、市民が希望すれば個人番号カードの交付がスタートします。

カードには顔認証データが組み込まれ、申請や交付の際に、市の職員が添付された写真と申請者本人の顔が同一人かどうかわからない場合にカメラで顔を撮影して照合することになります。

久喜市でも補正予算でこのシステムを導入しますが、これは法律で規定された制度ではありません。

顔認証は総務省自治行政局が自治体に通知した「カード交付に関する事務処理要領」に書かれている手続きにすぎず、わざわざ市の財源で予算を付けて機材を購入してまで行う必要はありません。

前号で、住民票等の交付の際に照合すると書きましたが、現在の予定では、個人番号カードの申請と交付の時だけに顔認証を行うことになっています。

しかし最初に窓口に来た人が写真と同一人かどうかわからないから顔認証を行うのに、いったん交付してしまえば次回からは(住民票等の交付の際に)カードを持っている人が本人と判断して認証しなくていいというのはおかしな話です。

いずれはセキュリティのためという大義名分で、「事務処理要綱」の変更だけで顔認証を広げていける仕組みです。

昨年のベネッセ、今年の日本年金機構による個人情報の大量流出などの経過からも明らかなように、情報に“絶対安全”はありません。

私たち市民が個人でできる自己防衛策は、通知カードは外には持ち出さない、個人番号カードも特に必要がなければ作らない方がいいと思います。

(絶対に自分の番号をスマホに記録したりしてはいけない!)

|

|

【11月市議会】 個人番号カードの顔認証システム

『声と眼』503号 2015/12/18

1月から、市民が希望すれば個人番号カードの交付がスタートします。

カードには顔認証データが組み込まれ、申請や交付の際に、市の職員が添付された写真と申請者本人の顔が同一人かどうかわからない場合にカメラで顔を撮影して照合することになります。

久喜市でも補正予算でこのシステムを導入しますが、これは法律で規定された制度ではありません。

顔認証は総務省自治行政局が自治体に通知した「カード交付に関する事務処理要領」に書かれている手続きにすぎず、わざわざ市の財源で予算を付けて機材を購入してまで行う必要はありません。

前号で、住民票等の交付の際に照合すると書きましたが、現在の予定では、個人番号カードの申請と交付の時だけに顔認証を行うことになっています。

しかし最初に窓口に来た人が写真と同一人かどうかわからないから顔認証を行うのに、いったん交付してしまえば次回からは(住民票等の交付の際に)カードを持っている人が本人と判断して認証しなくていいというのはおかしな話です。

いずれはセキュリティのためという大義名分で、「事務処理要綱」の変更だけで顔認証を広げていける仕組みです。

昨年のベネッセ、今年の日本年金機構による個人情報の大量流出などの経過からも明らかなように、情報に“絶対安全”はありません。

私たち市民が個人でできる自己防衛策は、通知カードは外には持ち出さない、個人番号カードも特に必要がなければ作らない方がいいと思います。

(絶対に自分の番号をスマホに記録したりしてはいけない!)

|

|

【一般質問】 個人番号通知が届かない人が続出

11月議会、猪股市議の一般質問 『声と眼』503号 2015/12/17

11月から久喜市内の全世帯に個人番号の通知カードが簡易書留で送付されました。

12月6日までに1回目の配達が終わった段階で、約6万世帯の内、宛所に不在や郵便局の保管期間が過ぎるなどで2831通が市役所に返送されています。

これから2回目の配達が行われますが、受取人不在で市役所に返送されてくる通知カードはますます増える見込みです。

市では返送されてきたカードについて、市民の所在を確認した上で、何とかして本人の手元に届けていかなければなりません。

今後、市に保管されているという通知を出す、市役所に受け取りに来てもらう、改めて市から書留で送付するなど、あらゆる方法を取っていくことになりますが、現時点では具体的な方策は示されませんでした。

市に3か月保管した後は“廃棄”してもいいことになっていますが、それではあまりにも無責任です。確実に本人に届けるための対策を講じるよう求めました。

個人番号制度は全国民に番号付けて税や社会保障を管理する制度ですから、本人に番号を届けるのは大前提でなければなりません。

一部でも本人に知らされずに残ってしまう人がいるとすれば、根本的に欠陥制度だと言わざるを得ません。

「番号が記入されていなくても受理します」

今後、市県民税の申告、国民健康保険や後期高齢者医療保険の申請や給付事務、生活保護の申請、障害者手当、介護保険、児童手当の申請など、幅広い手続き書類に個人番号の記入が必要になってきます。

市ではそれらの手続きに際して、市民に個人番号の記入を求めますが、「申請書に個人番号の記載がない場合でも、申請書は受理する」としています。

通知カードは持ち歩くものではありませんし、自分の番号をメモしたり覚える必要もありません。

番号欄が空白の場合には、市が直接、制度全般を運用している地方公共団体情報システム機構から個人番号の提供を受けて記入するので問題はありません。

個人番号カードを作る必要はない

個人番号カードを作るかどうかの市民からの問い合わせに対して、市ではカードは強制ではなく、申請の期限もないので、本人の意思で申請するよう案内しています。

個人情報流出の危険性や本当に必要かどうかを判断することが大切です。 |

|

【11月市議会】 個人番号カードの“顔認証”システム

『声と眼』502号 2015/12/4

12月1日、定例市議会が開会されました。

一般会計補正予算で個人番号制度の「顔認証システム」の費用が計上されました。

1月から、申請に応じて個人番号カードの交付が開始されますが、申請者が提出した顔写真はカードのICチップに“顔認証データ”として組み込まれます。

市役所窓口で住民票等を交付する際に、必要があると判断されれば申請者の顔をカメラで撮影して、ICチップの認証データと自動照合するシステムです。

|

|

個人番号の通知カードが送られてきたが

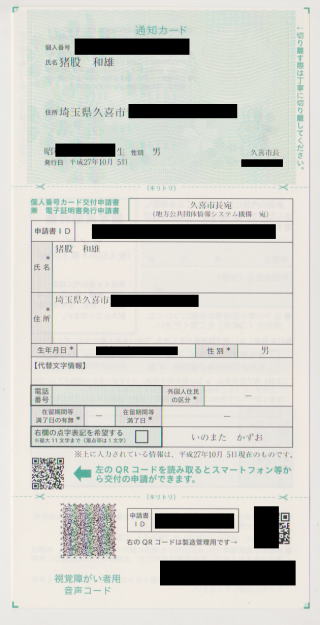

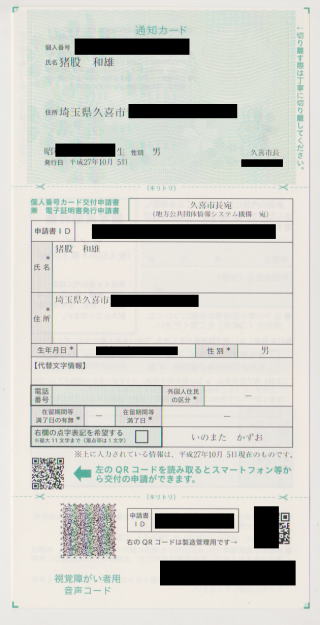

2015/11/15 11月15日の午前中に、マイナンバーの「通知カード」が簡易書留で届きました。

家族全員のカードが封筒の中にいっしょに入っていて、確かに私の12桁の個人番号が印字されていました。

(当然ながら、家族のそれぞれの番号はばらばらになっています)。

その1枚1枚のカードに、「個人番号カード」交付申請書がくっついていて、しかも裏面には『表面の内容に誤りのないことを確認しましたので、個人番号カードの交付及び電子申請書の発行を申請します』と記載されています。

しかも返信用封筒まで同封されています。

これは、いかにも番号を確認したら、すぐにこの申請書を送り返さなければならないかのように思い込ませるように作られているわけです。

本当は、「個人番号カード」を作るか作らないかは、個人の自由であって、カードを作ればそれだけ個人情報の漏洩の危険性が高まってしまいます。

実際には個人番号カードはほとんど使い途のないシロモノなのですが、国民がマイナンバーの仕組みを理解していなくても、ましてや必要性などないのにもかかわらず、何でもいいから「個人番号カード」を作らせたい、国民みんなにカードを持たせて、管理したい、そんな国の思惑が見えてきます。

顔写真を添付して送ったら、あるいはスマホで写真を撮って送ったら、自分の顔が「生体認証データ」として登録されてしまうことになるのですが、そんなことはどこにも書いてありません。

国民1人1人の顔を生体認証データとして取り込むことなど、国民に知らせもしないで、写真を送らせるというのは、これ自体が、国家による不当な個人情報収集ではないでしょうか。

|

「申請書」なんて、安易に送っちゃいけない!

私は、「個人番号カード」なんて、絶対に申請しません。

この「通知カード」は、しっかりと自宅にしまっておくことにします。 |

|

|

|

マイナンバーカード、どうしたらいいか?

『声と眼』500号 2015/10/27

10月からマイナンバー制度がスタートしました。

久喜市での個人番号通知は遅れて11月5日以降に簡易書留で郵送され、通知カード、個人番号カードの申請書、申請用の返信用封筒も同封されてきます。

希望者は申請すれば来年1月以降に「個人番号カード」が発行され、身分証明書替わりに使えることになりますが、安易にカードを提示すれば印字されている個人番号を他人に知られたり、紛失した場合に個人情報漏洩や不正行為に使われる危険性も指摘されています。

マイナンバーの通知が届いたらそのまま大切にしまっておいた方が良さそうです。

個人情報漏洩の危険を冒してまで、わざわざ「個人情報カード」を作る必要はありません。

12年前からスタートした「住基カード」はこれまで市内でわずか6000人くらいしか発行されていませんが、まったく不便はありませんでした。

また、個人番号カードで住民票等のコンビニ交付ができることになりますが、これまで通り市民カードで自動交付機が使えますから、個人番号カードは必要ありません。

「通知カード」だけあれば個人番号はわかりますし、行政機関などへの申請でも個人番号を記入しなくても手続きはできることになっています。

なお久喜市では、コンビニ交付のためのシステム改修に7800万円、運用費用が年間500万円、コンビニ事業者に1通につき123円の委託料を支払うことになります。

費用対効果の点から疑問が出ています。 |

|

【9月市議会】 マイナンバー制度、個人番号通知カードが全員には届かないことも

一般会計補正予算に賛成討論で指摘

2015/9/30

9月29日、最終日の本会議で、一般会計補正予算に賛成討論を行いました。

以下は私の討論です。(実際の討論では、一部の語尾などが違っている箇所もあります)。

|

【賛成討論】 一般会計補正予算

猪股和雄

1.今回の補正予算で問題となるのは、歳入の総務費国庫補助金、マイナンバーシステムに関わる事業費補助金、歳出の通知カード・個人番号カード交付事業費についてです。

私は基本的に、このマイナンバー制度について反対の立場です。ただ、国の制度として、制度の枠組みや問題について久喜市の政策判断を入れる余地はないことを承知の上で、マイナンバー制度自体の問題点を指摘する意味で、これまでの補正予算などには反対してきました。

しかし法定受託事務として受け入れざるを得ない以上、久喜市はその事務手続きを執行するにあたって細心の注意を払うよう求めます。

また、補正予算の他の事業については賛成の立場でありますので、総合的に判断して、補正予算に賛成します。

2.マイナンバー制度は全国民に12桁の番号を付して、社会保障や税関係の複数の機関に存在する個人情報を統一して名寄せするための制度です。

6月議会で指摘したように、第1に、この制度自体が、個人情報政策の基本である、自己情報のコントロール権を侵害する危険をはらんでいる基本的な問題点はまったく変わっていません。

第2に、市民への制度についての周知も、『広報くき』などによる一応のPRは行われたものの、市民の理解が進んでいるとは考えられません。

しかし今、否応なく、10月には通知カードが発送され、その後に個人番号カードの発行事務、年内には税申告などで、マイナンバーの利用が始まる直前にあります。

久喜市は通知カードが間違いなく本人のもとに届けられるよう、最大限の努力を払うよう、強く求めておきます。

3.それでも最初の通知カードは2000件くらいは届かないと予測されています。

一部は住所地を再確認して再送しても、1000件以上は届けられない、ということは市民の中の1000人くらいが自分の番号を受け取れずに、制度の理解が不十分な中では、そのまま放置される人もいるだろうと見込まれる。

にもかかわらず財務省はいったんは、消費税の還付に、この不完全なマイナンバーカードを使うことを考え出した。

こんなばかげたことは許せないし、今後、どのように個人番号の利用を拡大しようとしてくるかわかりませんが、きわめて慎重さが求められます。

久喜市は一自治体として、久喜市の事業に安易にマイナンバーの利用を拡大しようとは考えるべきでないことを、強く要望しておきます。

4.個人情報が漏洩する危険性も常にあるのだということを再確認していただきたい。くれぐれも「安全対策は十分にとっている」「漏洩はあり得ない」などと過信してはならないことを付言しておきます。

5.ここで関連する議案についても付け加えておきます。

否応なく、マイナンバー制度が始まってしまうのに際して、特定個人情報の保護のために個人情報保護条例を整備する、これはマイナンバー制の危険性から個人情報を守るためにはどうしても必要な条例改正です。

また、新たに個人番号カードの再発行の手数料も定めておかざるを得ないし、印鑑登録証明書のコンビニ交付も条例で規定しておかなければできません。

いずれもやむを得ない、あるいは必要な議案であるので賛成する立場です。 |

|

【6月市議会】 マイナンバー制度の導入準備に反対です

2015/6/30

6月30日、最終日の本会議、議案の討論・採決で、一般会計補正予算に反対の討論をしました。

マイナンバー制度が10月からスタートしますが、市民への周知がほとんどなされていません。

準備の遅れも顕著で、このままスタートした場合、個人情報の漏洩など不測の事態が起こりかねません。

反対は、市民の政治を進める会の猪股・川辺、共産党の4人と、無会派の田中議員でした。

【猪股の反対討論の全文】

これは原稿です。実際の本会議の発言とは一部の「てにおは」など違っている場合があります。

一般会計補正予算に対する反対討論

猪股和雄

歳入の総務費国庫補助金、マイナンバーシステムに関わる事業費補助金、歳出の戸籍住民基本台帳費、個人番号カード交付事業費について、このまま事業を進めることに反対です。

久喜市の住民データを作成して、地方公共団体情報システム機構に送り、機構から個人あてに個人番号の通知カードが市民に送られてきて、その後に市に個人番号カードが送付されてきて、氏から市民に交付する、こうした手続きの中で、久喜市の行政が何らかの判断をする余地はほとんどありません。

マイナンバー制度は全国民に12桁の番号を付して、社会保障や税関係の複数の機関に存在する個人情報を統一して名寄せするための制度です。

第1に、この制度自体が、個人情報政策の基本である、自己情報のコントロール権を侵害する危険をはらんでいます。

第2に、10月には個人情報通知が始まり、2017年1月からは国における個人情報連携と税や社会保障関係事業での利用がスタートします。にもかかわらず、国の準備作業も、自治体の準備作業も、何より大切な国民・市民の制度に対する理解はまったく進んでいません。久喜市でもそうですが、市民への制度についての周知自体がほとんど行われていません。

第3に、10月には個人通知が行われる計画ですが、たとえばDV被害者や東日本大震災の被災者、避難者等の、住民票と居住地が異なる方への配慮がどうなるのか、具体的な申請の仕方もまだ明確にされていません。こうした方々については、1人の手違いも許されないはずなのに、このままスタートした場合、大きな混乱が予想されます。

第4に、個人情報が漏洩する危険は、先の日本年金機構の個人情報漏洩事件をひくまでもありませんが、特にマイナンバー制度は税や社会保障だけでなく、貯蓄や株保有に至るまで、個人情報を国が一括管理するシステムですから、情報漏洩のした場合の被害は計り知れません。

漏洩を前提として、個人番号の変更の仕組みや、漏洩が疑われる場合の通報や調査などの仕組みを確立しておくべきですが、現在のところきわめて不十分です。

したがって、マイナンバー制度は改めて制度自体のあり方を含めて問題点を検討・検証し、スケジュールを見直すべきで、当面は導入を延期するべきものです。

これは国の法定受託事務であって、市で制度について見直したり、導入を延期するなどの行政判断を行う余地はないことは承知していますが、制度自体に反対の意思を表明しておきます。

|

|

|

【一般質問】 『広報くき』の横書き化推進を提唱

2014年11月議会 猪股の一般質問 『声と眼』485号 2015/1/12

『久喜市議会だより』は予算や日付などの数字の読みやすさを考慮して横書き・左開きにしています。

『広報くき』はいまだに縦書き・右開きが中心ですが、実際には予算や事業の説明などで、横書き表記もかなり増えてきています。

しかし横書き見開きなのに右ページから読ませるようになっていたりして、読みにくいこともあります。今は公文書や市の計画書などは横書きが常識です。

『広報くき』も横書き・左開きに変更するよう提案しました。

総務部長が「新聞や週刊誌、県内市町村の広報も縦書きが多い。『広報くき』も当面は縦書き・右開きを基本としていくが、読みやすさなどについての市民の意向把握に努めていく」と答弁しました。

進んで改善しようとしないで、従来の形式を踏襲していればいいというのは行政の体質かもしれません。

私は、読みやすさを考慮して、さらに横書きの表記を増やしていくように求めました。

-たとえば『広報くき』のお知らせページは日付や時刻など数字が多いのに縦書きですが、『彩の国だより』ではお知らせページは横書きで読みやすくなっています。

|

|

【一般質問】 メール配信サービスの利用者拡大を

2013年9月議会 猪股の一般質問 2013/9/11

久喜市では、子育て支援情報や防災無線情報を、市民のパソコンや携帯に送信するメール配信サービスを行っています。

子育て支援情報は423人、安全安心情報は1830人、市政イベント情報は536人、防災行政無線情報は5361人が登録していますが、まだまだ少ないのが実態です。

配信を受けるには市民が自分で登録しなければなりませんが、うまく登録作業ができない市民もたくさんいます。

やり方がよくわからないで登録できないでいる市民に対して、職員が積極的に登録をお手伝いするように求めました。

公共施設の窓口などでメール配信サービスのPRとともに、「登録をお手伝いします。ご相談ください」と掲示を出して、市民からの依頼があれば登録をサポートするべきではないでしょうか。

さらにQRコードを印刷したカードを作成して市民に広く配布していくように提案しました。

市も「登録を1万人くらいにまで増やしていきたい。メール配信サービスのカードを作成していく」と答弁しました。

★防災行政無線が聞こえないという苦情をよく聞きますが、同じ内容がメールで配信されていて確認できます。私は市民から頼まれてよく登録作業をしてあげたことがありますが、市の職員も積極的に市民の登録をサポートしてくれてもいいですよね。★

|

【9月市議会】 行政情報メール配信に要望、「必要な情報を積極的に流すべきだ」

2011/9/13

久喜市では今年1月から、防災無線の放送内容をメールでも配信しています。

昨年までは、防災無線の放送がよく聞こえなかったり、後でもう一度確認することもできませんでしたが、市のホームページにも掲載され、また登録すれば個人のメールに直接配信されるため、いくらかは便利になりました。

しかし最近では県内の多くの市で、防災無線だけでなく市のさまざまな情報をメールで提供するのがあたりまえになってきています。

たとえばとなりの加須市では、「かぞホットメール情報」に登録すれば

「安全安心情報」…不審者情報、犯罪・防犯情報、防災行政無線で放送した内容

「子育て情報」…子育て支援行事案内、予防接種情報、健診情報、各種手続、受付案内、保育所情報

「イベント情報」…講座、講演会情報、各種イベント情報、

「就業支援情報」…ハローワーク求人情報の更新情報、内職相談に関する情報、面接会、講習会やセミナーなどの開催情報、雇用、労働相談に関する情報

の4つの情報の希望するもの、または全部)が毎日、何件も配信されています。

市議会で、こうした市政情報の積極的な提供を進めるよう、何回も求めてきたのですが、やっと一般会計補正予算に130万円の予算が計上され、来年2月から行政情報のメール配信事業がスタートすることになりました。

当面、「安全安心情報」「子育て情報」「市政イベント情報」の3本立てで実施する予定ですが、関係する各課が積極的に情報提供しようとする姿勢が求められるところです。

久喜市はホームページを見ても、あまり必要な情報が掲載されないことが多くて、これは“すべての情報は市民のためにある、市民のものであって、市はそれを市民に知らせる責任がある”という認識が欠けているのではないかと思われます。

9日の議案質疑と13日の予算委員会で、情報提供の内容やメール配信する手続きについて聞き、たとえば、子育て情報であれば、子育て推進課、保育課、保健センター、福祉課など、直接関係する課の判断で、どんどんアップできるような仕組みを作るよう求めました。

安全安心情報でも、防災無線の放送内容はもちろんですが、最近市民の関心が高い、放射能に関する情報などもメールで流すよう求めていきます。

【9月市議会】 市政情報のメール配信を開始します

2011/8/28

9月議会の一般会計補正予算で、市の行政情報の「メール配信事業業務委託料」130万円が計上されました。

これまでの市議会で、防災無線で放送した内容や、その他の行政情報をメールで配信するように求めてきました。

参照 ⇒ 2008年の一般質問

最初は2007年くらいから、私や園部議員が何度も何度も取り上げてきて、すでに県内の多くの市町で実施していますが、久喜市でもやっと実施することになりました。

今年4月から、防災無線情報は配信が始まっていますが、さらに、安心安全情報、子育て情報、市政イベント情報について、市民が登録したメールアドレスに、来年2月から配信を開始します。

【一般質問】 防災行政無線の登録促進、市政情報メール配信を求める

2011年2月議会 猪股の一般質問 2011/3/6

2月24日の一般質問で、防災行政無線のメール配信の実態と、市のイベント情報や子育て情報のメール配信を開始するよう求めました。

1月から、防災行政無線のメール配信が開始されましたが、1か月間の登録者はわずか436人でした。

これは『広報くき』に掲載した他は市のホームページに1回掲載したきりで、ほとんど宣伝もしていない実情からすれば当然かもしれませんが、久喜市の市民への情報提供を積極的に進めようという姿勢が欠けているといわざるをえません。

防災情報のメール配信は市民への情報提供の手段として重要かつ有効なものですので、『広報くき』の1面に毎号載せる、ホームページのトップページに「登録のおすすめ」を掲載したり、消防団や自主防災組織だけでなく、区長や敬老会、市民団体を通じて登録を呼びかけるよう求めました。

また、行方不明者の情報、振り込め詐欺の注意情報、火災情報などの情報提供の改善充実を進めるよう求めました。

さらに、防災情報だけでなく、子育て情報や姿勢のイベント情報を発信する「市政情報メール」も実現するべきです。

今や、携帯メール・パソコンメールは市民にとっての必須アイテムとなっており、多くの高齢者でもメール受信はできるようになってきています。

子育て情報やイベントなどは広報や市のチラシにも載っていますが、それ以上に、メール配信の方がより確実に個人個人に届けることができますから、早期に市政情報のメール配信を開始するよう求めました。

市もその有効性を確認し、「事業化について、具体的に検討を進めていく」と答弁しました。

なお、3月4日に開かれた予算委員会でも、新年度早々に積極的に検討していく姿勢があるのかどうか質問したところ、市政情報メール配信を実施する場合、各部署からどのような情報を提供していくことができるかの検討を行うという答弁で、ようやく実現に向けて動き出しそうです。

防災無線放送内容のメール配信、11日にスタート

2010/12/10

防災無線の内容を市民にメールで配信するサービスがスタートします。

隣の加須市や春日部市、越谷市など、多くの自治体ですでに実施済みで、久喜市ではこれまでやってなかったのが不思議なくらいです。

市外へ出かけていたり、車を運転中や家の中にいてて防災無線が聞こえなくても、あるいは聞き逃しても、あらかじめ登録しておけばメール配信されます。

パソコンメールでも携帯メールでもOKです。

『広報くき』では、1月11日午前8時半から登録開始と書いてあるのですが、もう登録手続きができるようです。

私は試しに登録メールを送ってみたところ、【登録完了】のお知らせが配信されました。

ずっと私や園部議員が提案してきていたのがやっと実現されるのですが、実はまだ不十分です。

加須市では防災無線の内容を配信する「加須市安全安心情報」の他に、「加須市子育て情報」で休日小児科診療、児童館や子育て広場などのイベント情報の配信も行っています。

メール配信は今や市民への情報提供手段としてきわめて有効ですから、活用しない手はないと思うのですが、久喜市はまだまだ消極的なのは残念です。

これからさらに提案を続けて実現していきたいと思います。

広域行政の情報提供を求める

2010年11月市議会 猪股の一般質問 『声と眼』409号 2010/12/9

久喜市ではごみ処理や消防などの一部の事業を他の自治体と共同処理しています。

これらの一部事務組合や広域連合は独立した議会を置き、条例も定めています。

久喜市が加入している8つの広域行政で、ホームページ(HP)の有無、議会情報や条例の掲載の状況は下表の通りです。

|

ホームページ

の有無 |

広報紙

の有無 |

議会情報を

載せているか |

条例を掲載

しているか |

| 久喜宮代衛生組合 |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 久喜地区消防組合 |

○ |

× |

○ |

○ |

| 広域利根斎場組合 |

○ |

× |

× |

× |

| 利根川栗橋流域水防組合 |

× |

× |

× |

× |

| 北本地区衛生組合 |

○ |

× |

○ |

× |

| 後期高齢者医療広域連合 |

○ |

× |

○ |

○ |

| さいたま人づくり広域連合 |

○ |

× |

× |

× |

| 埼玉県市町村総合事務組合 |

× |

× |

× |

× |

広報紙を発行しているのは久喜宮代衛生組合だけ。

ホームページに議会のようすや条例を掲載しているのは半分だけで、何をやっているかを市民にまったく知らせていない団体もあります。

広域行政は市の事務事業の一部を執行しているのですから、その内容を市民がいつでも見ることができるようにしておくべきです。

ホームページの開設と議会情報や条例を閲覧できるように、久喜市から各団体に要請するように求めました。

★埼玉県市町村事務組合は主に職員の退職金事務、さいたま人づくり広域連合は県内自治体職員の研修事業を行っている。北本地区衛生組合では菖蒲地区のし尿処理を行っている。★

市民へのメール配信サービス、1月から実施

『声と眼』409号

2010/11/29

久喜市は来年1月から、防災無線で放送した内容のメール配信サービスを開始する予定です。

現在は防災情報や行方不明者の捜索依頼などを防災無線で放送していますが、窓を閉めた状態や車の中では聞こえなかったり、市外へ出かけている人にも情報が伝わりません。

以前から私や園部市議が市議会一般質問などで、防災無線の内容を市民にメール配信するよう求めてきました。

春日部や越谷市、加須市など多くの自治体で防災情報だけではなく、子育て情報や市の行事のお知らせなどのたくさんの情報がメールで配信されています。

多くの市民がメールを使っている現状では、たいへん有効な情報提供手段となっています。

久喜市でも必要性は認めながらなかなか実現に踏み切れないできましたが、昨年の議会で「合併後に実現」の方針を明らかにするとともに、とりあえずホームページに防災無線の内容を掲載、さらに聴覚障害者を対象にメール配信を開始しました。

今年の一般会計予算で委託料や情報発信料97万円が予算化され、市では今年度中の実現をめざして準備を進めてきていました。

「安全安心メール」は、希望する市民があらかじめメールアドレスを登録して、防災無線の内容をそのままメールで配信するシステムです。

具体的な内容や登録方法は1月の『広報くき』に掲載されます。当面は防災に関する情報だけですが、引き続き子育て情報などに関するメール配信も行うよう求めていきます。

6月議会の一般質問

市民へのメール配信サービスを早急に実現するべきだ

2009/6/15

新型インフルエンザの流行で久喜市でも5月に発症者がでました。

市では公共施設へのお知らせの掲示やホームページへの掲載、運動会や体育祭などについては学校を通じたお知らせの配布、防災無線を使って市民に注意を呼びかけましたが、残念ながら市民への情報提供や情報共有が適切に実施できたとはいえません。

市民はほとんど新聞やマスコミを通じての情報に頼るしかなく、市には問い合わせや苦情が殺到しました。

以前から、防災無線の内容や緊急の情報、お知らせを市民に直接届けられるようにメール配信を実施するよう提案してきましたが、いまだに実現していません。

久喜市ではいまだに導入の計画も示されていませんが、近隣自治体ではすでに越谷市、春日部市、加須市、騎西町などでも、市民へのメール配信サービスを実施しています。

これは市民がパソコンや携帯メールアドレスを登録して、市からのお知らせをいっせいに配信するもので、情報提供の効率と効果は非常に高いといえます。

今回の新型インフルエンザの情報も、メール配信で市民にいっせいに提供して情報を共有することができれば、より混乱も少なかったのではないでしょうか。

すでに多くの民間事業者がそうした有料サービスを行っていますから、それらを使って、早急に久喜市でもメール配信サービスを実現するよう求めました。

市は「業務内容を比較検討している。合併後の実施へ検討していく」と答弁しましたが、他市でもメール配信サービスが広がっており、「合併後」へと先送りするのでなく、早急に実現するべきです。

なお、聴覚障害者に対しては、希望する方のアドレスを登録して防災無線の内容をメールで送信するサービスを、6月1日から開始しています。

「地デジ対策の意見書」に大疑問

『声と眼』359号 2008/7/3

「地デジ放送の受信対策の強化を求める意見書」を公明党の岡崎議員が提案しました。

意見書は2011年7月のアナログ放送打ち切りを既定方針として、「経済的弱者」への支援策を求めるものです。

政府も生活保護の100万世帯に地デジチューナーを無償支給の方針ですが、それだけでも財政負担は数十億円にのぼります。

ほとんどの世帯は自己負担で地デジに対応しなければならず、今後3年間で全世帯が地デジに切り替えるのはきわめて困難です。

また耐用年数が残っているアナログTV数千万台を廃棄するのは巨大な資源の浪費です。

そこで当分の間、アナログ放送の延長を要求すべきではないかとただしましたが、岡崎氏は「国策だから」と2011年のアナログ放送打ち切りに固執する考えを崩しませんでした。

-日本と同様に地デジ化を進めているアメリカや韓国は、すでにアナログ放送の延長を決めています。

★大量生産、大量消費、大量廃棄は、戦後の日本社会の悪弊でもあった。今また何千万台ものアナログTVの廃棄を強行するというのは、巨大な「反環境」的行為といわざるをえない。★

|

いのまたの「反対討論」原稿

なぜ、「アナログ放送の打ち切り強行」を是認するのか

6月26日、最終日の本会議で、「反対討論」をしました

「地デジ放送の受信対策の強化を求める意見書」に反対の討論をします。

意見書によると、まず、2011年にアナログ放送の打ち切りを変更のありえない既定方針として前提した上で、その対策について求めています。

しかし意見書の中にすら、「今後3年間で、地上デジタル放送の受信に未対応の世帯を含め、完全移行のため普及世帯や普及台数を確保することは難事業と言える」と書かれている通り、日本のすべての世帯やすべての公共施設のアナログ放送受信機をデジタル受信機に切り替え、あるいはデジタル対応のチューナーを設置し、1億台とも言われるアナログTVをすべてデジタルに対応させることは、事実上不可能といわざるをえません。

意見書では、「経済的弱者」への支援策や市庁舎のデジタル機器購入やアンテナ工事、共聴施設の改修工事等について、全般的な支援策、つまり、財政による支援を求めていますが、これらに必要な財政負担は、少なくとも数百億円と試算されています。

一方、政府も生活保護の100万世帯に地デジチューナーを無償支給する方向を打ち出しましたが、1台5000円としても50億円の財政支出となります。実際には現在は2万円以上していて、5000円というのは疑問視されています。

ほとんどの世帯は自己負担で地デジに対応しなければなりませんが、今後3年間で全世帯が地デジに切り替えさせることは、国民に対し、過大な負担をしわ寄せすることになります。

生活保護世帯以外の低所得世帯では、買い換えは切実な問題であり、多くの世帯が地デジ対応TVを購入できない地デジ難民となる恐れが指摘されています。

それ以外でも、山間部や都市部でも地デジ難視聴世帯が数百万世帯出るという推定もあります。

アナログTVの大量廃棄は「反」環境的行為としか言いようがない

現在使用されている1億台のアナログTVの内、少なくとも数千万台が、耐用年数が残っていながら廃棄されることになりますが、これは巨大な資源の浪費以外の何ものでもありません。

この、一時的大量廃棄自体が極めて巨大な反環境的行為であり、地球環境保護に真っ向から対立するものといわざるをえません。

アナログ放送の延長を求めるのがスジではないか

こうした数々の問題点が指摘され、現実に困難資されながら、なぜ政府は、地デジ完全移行、アナログ放送の早期終了を強行しようとするのでしょうか。

またなぜ意見書の提案者は、アナログ放送の終了を是認するのでしょうか。

日本より前に2010年に地デジ完全移行、アナログ放送終了を計画していたアメリカや、韓国では、すでにアナログ放送の延長を決めています。

日本でも、2011年以降も当分の間、アナログ放送を延長すべきであって、地デジとアナログ放送の並立を前提として、漸次的な地デジへの移行へと対策を立て直すべきであります。

したがって、3年後のアナログ放送終了を前提として、国民に過大な負担を強いることを推し進めようとする、この意見書に反対します。 |

防災、行政情報のメール配信

2008年2月市議会 猪股の一般質問 『声と眼』352号 2008/3/19

災害時の緊急連絡や防災情報など、防災無線で放送した内容や行政情報をメール配信するシステムの早期導入を求めました。

これは11月議会の一般質問で提案しましたが、市が「財政経費や先進事例の調査をする」と答弁していたので、その後の経過と導入の予定をただしました。

このサービスは民間会社と行政が契約し、市民はだれでも携帯や自宅のパソコンから登録すれば、行政が配信した情報を受信することができます。

全国の自治体で利用が広がっていて、県内でも越谷市や春日部市などでは“安心安全メール”“災害・防犯・防災行政無線メール”として不審者情報や行方不明者の情報、行政情報などもメール配信しています。

防災無線の放送を聞き逃しても個人のメールで確認することができます。

市は早い時期に導入に向けて検討したいと答弁しました。また当面、防災無線の放送内容を久喜市のホームページに掲載して確認できるようにするよう提案しましたが、これについても「できるだけ早く掲載していく」と答えました。

防災無線の運用の改善を

2007年11月市議会 猪股の一般質問 『声と眼』348号 2007/12/26

防災無線を「騒音」と感じる人もいるので、運用の改善をはかるよう求めました。

たとえば夕方の定時放送の「ふるさと」を短い曲に変更するか1小節だけにする、行方不明者の捜索依頼の放送などの繰り返しをやめる(1つのスピーカーから1回だけの放送にしても、ずらしながら流しているので隣接区域の放送が聞こえる)など、可能な範囲で配慮できるのではないでしょうか。

市は「定時放送は市民になじんでいるので変更すると混乱が生じる」「1回では聞き取れない場合、2回目で確実に聞き取ってもらう」と今のところ変更は考えないとの答弁でした。

また、行方不明者の捜索依頼の放送は、現在は氏名や細かい住所(○番地○号)まで放送していますが、個人情報保護の問題や、かえっていたずらに使われる心配もあります。

他市では、住所は○丁目まで、名前は必要に応じて姓だけ(子どもは名前だけ)にする、年齢は「○歳位」など、必要最小限であまり詳しく放送しないところが多くなっています。

久喜でももっと個人情報に配慮するよう求めました。市は「今後は必要最低限の内容で放送していく」と答弁しました。

防災無線をメール送信しては

現在は防災無線は放送したらそれきりなので、市役所の庁舎内にいる職員が防災無線の放送内容を知らなかったり、家の中にいる市民には、放送していることはわかっても内容がよく聞き取れない場合もあります。

そこで防災無線で放送した内容を市の職員や市民にメールなどで知らせ、情報の共有化をはかるよう提案しました。

市は、市職員に対しては「職務で使用しているパソコンの掲示板に情報提供していく」と答弁しましたが、市民の携帯やパソコンのアドレスを登録してもらって“防災メール”として流すことについては「システムの構築、財政負担、運用方法の検討が必要なので今後調査研究していく」と答弁しました。

-県内でも熊谷や春日部、越谷など多くの市で、防災無線の放送内容をホームページに掲載したり、携帯メールに流して確認できるようにしています。久喜は情報発信の方法や考え方がたいへん遅れているといわざるをえません。

★今やほとんどの市民が携帯を持ち、メールを使っている。これを防災や緊急時に役立てない法はあるまい。全国の自治体でも広く行われているのになぜ久喜市ではできない?★

市役所本庁の一部窓口を日曜日開設

2006/9/3

久喜市は、10月から日曜日にも市役所を開庁して、一部の窓口業務を実施することを決めました。

受け付けを行う窓口業務は、市民課、税務課、保険年金課、介護福祉課の4課。受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで(通常通り)です。

これは田中市長が先の市長選の公約「政策実行計画」に記載されていたのものですが、当初は「土曜日の窓口開業務」とされていました。

当選したから改めて発表された「政策実行計画」では「日曜日の窓口」と替わっていたのですが、

日曜日だけなのか、土曜日だけか、土日・祝日も開設するのか、あまりよくわかりませんでした。

結局、日曜日だけの開設となったのですが、なぜ日曜日だけなのか、理由はよくわかりません。

ふれあいセンターや公民館などは、休館日は年末年始の他は月1回だけで、職員のローテーションを組んで開館しているわけですし、

ふれあいセンターと中央公民館に設置された、住民票などの自動交付機は、土日祝日も稼働しているわけですから、

市役所本庁の職員もローテーションを組めば、土曜日や祝日にも職員を配置できないはずはないと思います。

またふれあいセンターの職員が現在のところは平日だけは住民票などの窓口業務を行っていますから、

当然、ここでは土日祝日にも住民票などの手続きができる要になるはずと思いますが、どうなのでしょう。

なぜ、「日曜日だけ」なんて、中途半端ですませようとするのか、理由を明らかにすべきでしょう。

なお、9月議会の補正予算には、本庁の窓口職員の勤務体制を変更するための特殊勤務手当や、臨時職員の賃金などが計上されています。

自動交付機の利用時間延長を

06年6月市議会 猪股の一般質問 『声と眼』316号 2006/7/10

住民票や印鑑証明、所得証明などの交付は、市役所の他、中央公民館とふれあいセンターに自動交付機が設置され、市民カードを使って土・日曜日にも取ることができます。ただし自動交付機の稼働時間は朝8時半から午後5時15分までで、通勤の帰りなどに寄っても利用することができません。-5時半頃に来てカードを差し込んで、そこで初めて機械が止まっているのに気付いた…という市民も多いのが現実で、改めて仕事を休んで出直し、ということになります。

そこで自動交付機の稼働時間を延長し、住民票などを平日の夜9時まで取れるようにしてほしいと求めました。-当局の答弁によると、「現在は夜間にバックアップ作業を行っており、システム自体が古いため、自動交付機を稼働させる余裕がない。9月以降にシステムを改良し機能アップする予定であり、利用時間を延長できるかどうか検討する」と説明しました。

自動交付機の利用時間延長を

06年6月市議会 猪股の一般質問 『声と眼』315号 2006/6/19

中央公民館とふれあいセンターの自動交付機で、市民カードで住民票の写しや印鑑証明を受けることができます。土日も利用できますが、利用時間は午後5時15分までです。市民が通勤帰りの夜間にも利用できるように時間の延長を行うよう求めました。-市では、現在のコンピュータシステムでは延長できないが、今後、システムを更新して機能アップする際に、夜間の利用時間延長ができるかどうか検討していく考えです。

市役所のパソコンのウイルス対策

03年9月市議会 猪股の一般質問 『声と眼』256号 2003/9/29

8月に世界的規模で、Blasterと呼ばれるコンピューターウイルス感染被害が発生し、全国で事前に、一時的に外部との接続を切ったり、住基ネット用のコンピューターサーバーを切断した自治体もありましたが、久喜市ではどのように対策を取ったのか、被害がなかったかを質問しました。

久喜では、『庁内LANのサーバーにおいてウイルス侵入を遮断し、常に最新のウイルス対策実行ファイルを起動させており、感染被害はなかった』、『住基ネットのサーバーは専用回線であり、事前に接続を切ることはしなかった。他の自治体でウイルス感染があったとしても県のサーバーで遮断するので問題はないと、県から通知があった』という答弁でした。

市議会【傍聴者の声】に答える

本会議中にパソコンをやっている理由

『声と眼』255号 2003/9/16

久喜市議会は、傍聴した方に感想文を書いてもらっています。9月議会でこんな「意見」が…。

・本会議が始まり30分もすると、行政側の方で居眠りが始まりました。

・会議中にパソコンを使用している議員が2名程いましたが、本会議中にパソコンは必 要ですか。事前準備なら、他でやれば良い。 |

●「居眠り」は行政側に限りません。議員席でもけっこう居眠りしている人がいます。傍聴者に気付かれないようにしているようです。

●私も会議中にパソコンを使っています。なぜか?「本会議中にパソコンが必要だから」です。

①私は以前から、議会の質疑や答弁をノートにできるかぎり記録するようにしています。(議員の中にはノートも取らず、議案すら持って来ていない人もいますが…)。

今や、パソコンは筆記用具の一種です。私はまだ主には手書きのノートを使っていますが、他の人の発言を聞きながら、気がついたことを直接、パソコンに打ち込んでもいます。

②市には千数百本の条例、規則、要綱等があります。以前は『久喜市例規集』という書籍(厚さ10㎝、2冊)でしたが、昨年からこの冊子は廃止されて“デジタル化”され、CD-ROMかインターネットの久喜市のホームページ、つまりパソコンでしか見られないようになってしまいました。

私はこの条例や法律、会議録のデータを自分のパソコンに入れて、すぐに調べられるようにしています。本会議中に、議案書を見ていて、また他の人の発言を聞きながら、パソコンのデータを呼び出して調べることもあります。今や、パソコンがないと、議案の勉強も十分にはできませんから、私にとって、その場で必要なことを調べるために、ノートの前の方を繰ってみたり、議案資料を見るように、議場でのパソコンも必須の道具になっています。

他市では、議員全員にパソコンを「貸与」している議会もあります。

久喜市のホームページがリニューアル

『声と眼』227号 2002/4/15

市民に使いやすくなりました

「行政情報」「審議会の会議録」「委員等の募集・登録」も探しやすく、「市長へのEメール」も簡単に送れるようになりました。これまで改善を

提言してきて、かなり使いやすくなりました。

公共施設の予約 は登録団体であれば自宅から可能に。

図書検索 で市立図書館の本を探して予約もできます。

例規集検索 はこれまで、市民に身近な条例や要綱でも、市の職員から“こうなっている”と言われれば信用するしかありませんでしたが、今後は自分で見て調べることができます。

公文書検索 市の公文書は本来は市民のもの。どんな公文書があるのかを調べて、情報公開請求できます。

市議会本会議の会議録 の生々しいやりとりをインターネットで読めます。会議開催日や発言者、「環境」「障害者」などのキーワードから検索もできます。【たとえば今年3月議会で、「介護保険」についての質問した議員と内容は?とか…。】

★市役所の資料や情報は本来はすべて市民のものです。知りたい情報、必要な情報に直接アクセスする道が広がります。

市民用パソコンも活用

自宅でパソコンが使えない人は、公民館やふれあいセンターの市民用パソコンを自由に使えます。光ケーブルで市役所と直結していますから、これらのパソコンで市の情報を取れます。途中で画面が固まったりして故障(?)しても、再セットすれば元通り復旧するシステムですから、壊しちゃったらどうしようなんて心配せずに安心して使えます。

市のHP改善へ、モニター委嘱を

02年3月市議会 猪股の一般質問 『声と眼』225号 2002/3/11

久喜市のホームページは職員が作成していますが、“他市に比べてあまりぱっとしない”というのが率直な印象。私もたびたび注文を出してきましたが、もっと親しめるホームページにするために、市民や専門家などに正式にモニターを依頼して、見にくい点の指摘や改善の提案をしてもらってはどうでしょうか。-市のホームページに関心のある市民やパソコン初心者、視覚障害者、専門のパソコン指導員やパソコンボランティア、市外のパソコンサポート団体(NPO)などからの批判や提案をその後のホームページ作りに活かしていく必要があるのでは?

久喜市のホームページでは4月から、公共施設予約システム、情報公開の公文書目録、市議会の会議録、市の条例や規則・要綱、市民に必要なさまざまな申請書類の書式、などが見られる(取れる)ようになる予定です。今の段階では専門業者に委託して大幅な改造を進めていますが、その後、市民などに委嘱してのモニタリングも実施していきたいという答弁でした。

ホームページにリサイクルコーナーを

01年12月市議会 猪股の一般質問 『声と眼』221号 2001/12/17

久喜市のホームページに、《不用品交換、リサイクル、「ゆずります・ゆずってください」》のコーナーを大々的に掲載するよう提案しました。【「載せている」というのですが、どこにあるのか不明??】

『広報くき』には毎月数件だけ載っていますが、品物の特徴も何も書かれていない不親切なもの。これでは利用したくてもできません。

横浜市や四日市市の《リサイクル情報板》、倉敷市の《不用品交換銀行》、川西市の《リサイクル情報紙リボン》などはたいへんに充実しています。“見てみたくなるホームページ”“見て得するホームページ”へ、久喜市ももっと研究してほしいと思いました。

市長交際費をホームページで公表へ

01年9月市議会 猪股の一般質問 『声と眼』217号 2001/10/9

市政の透明性を高めるとともに、親しまれる市政を作るために、①市長交際費の内容は、情報公開制度でも知ることができますが、市民から請求されなくても、みずから「久喜市のホームページ」上に公表することと、公文書館でいつでも閲覧できるようにするべきです。当局は「来年4月からホームページに掲載。公文書館にも配置する」と答弁しました。

②市民は市長の生の声や話に接する機会がほとんどありません。そこで、毎週の庁内放送での話や市政などの諸課題についての市長の考え、③さらに市3役(市長・助役・収入役)の公務日程などをホームページに掲載するよう提案。当局はいずれも「掲載していく」と答弁しました。

市民の個人情報、管理体制を見直し

『声と眼』2000/12/18 №200

市の住民基本台帳のデータの一部が委託業者によって市の知らない内に外部に流されていた問題【『声と眼』11月6日、197号】。

11月2日の決算特別委員会の最終日に総務部長から調査結果が報告され、さらに12月4日の市議会一般質問で問題の所在と今後の対策をただしました。

事実関係は、①市の電算管理運用業務を委託している日立情報システムズが、衛生組合から依頼されて毎月の料金徴収リストを作成(委託料約60万円)するために、久喜市の住民情報データを操作。②住民情報データの一部を日立情報…の湘南センターに持ち出してリストの抽出作成をしていた。③20年前に衛生組合から久喜市あてに『データの一部使用依頼』が出され、市が許可していた(したがって業者は許可を得ていると認識)が、④その後、そのためにデータを持ち出すということも、そうした作業を行っていることも、市民課も企画調整課も知らなかった、ということです。

昨年制定された久喜市個人情報保護条例の、情報の目的外利用、外部提供の原則禁止に違反するのは明らかですが、そうで

なくても、今年9月まで、このような作業を行うことを作業工程表にも記載せず、作業日誌もなく!?、データの持ち出しも事実上チェックなしにおこなってきていたという業者側の問題、また、委託業者が住民データをどのように使っているか知らず、データ持ち出しのチェック体制も作っていなかった市当局の問題。-これらは、市民の個人情報を扱う上での基本的姿勢に欠陥があったことを示しています。データを持ち出す際のセキュリティ対策も確認されいません。

改善策として、衛生組合にリストを渡す方式の見直し、電算室の作業日誌の提出、業者がデータを自社へ持ち出す場合のチェック体制の確立、従来の契約は自動継続だったが、単年度契約に変更、「久喜市電算利用管理要綱」の見直し、業者のセキュリティ計画書の提出などを実施する方針を明らかにしています。

市民の個人情報が漏れた場合、取り返しがつきません。本来的には住民情報データを外部へ持ち出すこと自体が問題だと考えます。今後、市が情報化を進める上での個人情報保護対策の充実を求めていきます。

市の職員がこの問題をどう考えているのか

2000/11/14

ある市職員のホームページ(日記)に、この問題についての感想が書かれていました。

「内側の人間」(この人の表現)が情報管理のあり方、市民との関係について、どう考えているのか、たいへん興味深く読んだのですが、率直に言ってやはり「内側の人間」、公権力の中にいる人間はこういう受け止め方をするのか、といった感じです。

いや、「内側の人間」でも、市民の権利をどう守るかという視点をきちんと持った人はいるのですが、一般的な市の職員となると、やはりこうなのかもしれません。

ただし私は、この職員を批判するつもりはありません。

むしろ、率直な意見や感想を(匿名のホームページ上であっても)公表することは、いいことですし、むしろ感想、批判、反批判といったやりとりによってこそ、行政を市民の側に近づけてくることができると考えているからです。

そうした職員の生の声がいっさい出てこないことの方が不思議なのです。市民から見て、「職員は何を考えているのかわからない」ということでは困ります。

この私の感想を、一人でも多くの職員が読んでくれればいいと願っています。

また、市の幹部がこの「日記」を見て、その職員に直接注意したり、その人のホームページに介入したりしてはいけません。

私は、多くの人がこの職員のナマのページを見て、考えてくれることをも願っています。

以下に、気になった点とちょっとしたコメントを付けておきます。

の中は、この人の文章の引用です。

①

「確かに衛生組合がきちんとした手順を踏まずに(市を通す契約をせずに)データを依頼したことも、業者が市に確認をせずにデータを出していたことも、それが市のチェックから漏れてしまったことも、問題だと言われても仕方ありません。」

「けれども、このことを「業者が勝手にデータを売っていた」というような表現をするのは、ちょっと意味合いが違うのではないかなと思います。」 |

『業者が勝手にデータを売っていた』というような表現は誰もしていないのです。

問題は、業者が「勝手に=市担当課・職員の知らない内に、市担当課・職員の知らない操作をして」いたこと、それを外部機関から委託料を受け取って流用していたことなのです。

どうも市の職員としては、市の事務事業が批判されるととたんに被害者意識を持つらしくて、問題の根本的なありかが見えなくなってしまうのでしょうか。

『業者が勝手にデータを売っていた』というように批判されていると勝手に思いこんでしまっては、問題の改善点も見えなくなってしまいます。

この「日記」の主は、この文章の後の方で、

「今私はこの文章を、とてもとても言葉を選んで書いています。

いつも以上に時間をかけて、何度も書いては消しています。

なるべく事実を偏ることなく事実として表しておきたいので。」 |

と書いているわりには、けっこういいかげんな引用をしているのも残念です。

市の総務部長が調査に基づいて、現時点での問題のありか、改善点を整理して、決算委員会(11月2日)に報告しているのですが、市の職員に対してはどんな説明をしているのでしょうか。

どうもこの筆者は市の公式の報告を知らないで、この「日記」を書いているようです。

職員が新聞記事だけの情報しか知らず、他の説明を受けていないとしたら、これは行政組織・機構上の問題ですね。

②

| 「衛生組合には当然市の職員も派遣されていますし、たとえば民間企業にデータを渡して儲けたりしていたのとは違います。」 |

これも市の職員らしい言い方です。

別のある職員で、「実害はなかった」と言った人もいました。しかしそれで免責されるわけではないのです。

過去、行政は市民の個人情報を市(役所)の所有情報であるかのように扱い、行政事務にとって必要だと判断すれば、本人の知らないところでやりとりするのもあたりまえでした。

しかし個人情報は本来、当該個人のものであって、、市はそれをいわば「預かって」いるだけなのです。行政事務にとって必要であっても、それでも本人の知らないところでやりとりするのはいけない。そういう考え方がようやく主流になってきて、個人情報保護条例もできた。行政関係であっても、外部提供は原則禁止されている、そのことの重みを考えてほしいのです。

衛生組合には、たしかに市の職員も派遣されています。しかし現に、衛生組合の事務事業に、久喜市が直接指示したりチェックしたりできない仕組みになっている。だからやっぱり「外部機関」なのです。

それと、個人情報保護条例では、内部であっても、「目的外利用の原則禁止」を定めています。

だれもが良心に従って仕事をしているはずです。しかし時として、そこに「悪意」や「過失」が入り込むことがある。そうした悪意や過失があっても、なおかつ問題を起こさない(起こせない)ような仕組みを作らなければならないのではないでしょうか。

③

|

「また、「業者が直接情報を引き出し」ていることを指摘しているものもありましたが、このレベルのシステムは専門でなければ難しいところがあります。」

|

だからこそ、業者が「今、何のシステムを操作し、何のデータを作っているのか」を、市が把握できていなければならないはずです。

今回の問題の根本はそこにあります。

ところが、この筆者は、職員がシステムを操作するのは無理なんだから、業者がシステムを操作するのはしかたないではないか、と問題をすり替えてしまっています。

④

|

「データによっては、本庁のサーバーでは出力できずに、業者にあるホストコンピューターから打ち出してもらわなければならないものもあります。

システムを導入した頃は、特にそうだったと思います。」

「まあ、その後にシステムの大幅な改定もあったので、その時に出来るようになっているものもあるとすると、そのまま継続していたこと自体は指摘されても仕方ないですが。 ただ、そういった経緯もあるので、市が直接データを操作していなかったことを、一律にまずかったとは言うのはどうかな、と思います。」

|

この筆者は、現在のシステムを知らないで、漫然といいわけしているのですね。

企画調整課課長によると、業者によるデータ操作は本庁内で行われていて、業者から提出される月刊予定表によって作業が行われていたが、衛生組合のためのシステム操作・データ作成はその工程表に記載されていなかった、ということです。

問題はそこです。業者の側は、20年前の「許可」があるので、市には何も報告しなくてもいいと考えていた、ということです。

工程表の提出、データを持ち出す際のチェック、これらがキチンとされていればどこかで市が把握できていたはずなのに、その機能を発揮してこなかった。

それは、Plan・Do・Seeというあたりまえのことがなされずに、旧来のやり方を見直すことなく、情報管理について、お互いに漫然と慣習だけで続けられてきた、ということを表しています。

⑤

| 「私が内側の人間だからと言われてしまえばそれまでですが。」 |

まさに「内側の人間」だからこそ、内側から「何でこんなことが起こってしまったのか」という批判を内部でしてほしいのですが、どうもこの人は被害者意識から、市の弁解に走っているようです。

⑥

「ただ、一度公に出てしまったものは、取り返しがつきません。

悪印象が先に立ってしまえば、どんなに私達や業者がシステムに一生懸命取り組んでいたとしても、そうは見てもらえなくなってしまうかも知れない。」

「私の係は今年新しいシステムに変わって、毎日のように不具合のチェックをしたり、わがままなカスタマイズをお願いしたり、業者の方と一緒に安定したシステムになるよう頑張っています。

そういうところも見てもらった上で判断してもらえるならいいけれど、紙面に一部報道されたものだけでは、とても無理ですよね。」

「それが、メディア報道の恐いところです。」

「なるべく事実を偏ることなく事実として表しておきたいので。とても難しいけれど。

そして市内の方で、読んでくださっている方に「公」の立場として感じていることを伝えたくて。」 |

この職員の「怖いところ」は、「問題の中身」よりも、「事件」が報道されたことの方を、より大きい問題ととらえているらしいことです。

「公」の立場からの弁解はあっても、市民の側にたって、市民の権利をどう守るかという視点はない。

もう一つ決定的にかけているものは、「公」=権力であるという自覚です。

行政は権力を行使しています。その権力を行使するにあたって、徹底的に謙虚でなくてはならない。公務員は本来、市民へのサービス提供者であって、市民の権利を侵すおそれのあるものは日々自覚的に、これを排除していく姿勢を持ち続けるべきなのですが、多くの(過去の)公務員がそういう姿勢とは遠い思想を持ち、権力者として市民に対していた。この反省こそが、今必要なのではないでしょうか。

⑦

| 「ただ、物事の一面だけで決めつけられてしまうことが、自分にとって「どうしても許せないこと」なのです。」 |

市民にとってどうしても許せないことがあることも知ってほしいですね。

久喜市民の住民情報を、委託業者が許可なく流用していた!

2000/10/21

10月20日(金)、市議会決算委員会の審議で、久喜市の住民情報システムを一手に引き受けている「日立情報システムズが、市民の転出入や出生、死亡といった住民情報を勝手に流用し、久喜宮代衛生組合に流していたことが明らかとなった。

久喜市では、戸籍住民基本台帳、住民票の情報をすべてコンピュータ化し、システムの維持管理を「日立情報システム」に委託している。もちろん住民の異動などの入出力事務は市の職員が行っているものの、システム自体を操作できる職員はいない。

ところで、久喜宮代衛生組合はし尿処理の料金徴収のため、久喜市、宮代町の住民の異動を把握しておかなければならないため、久喜市分については市の住民情報から必要な分を出力して利用してきた。

久喜市では昨年から、個人情報保護条例がスタートした。

そこでは、市が収集した市民の個人情報は他の目的に使用してはならない(目的外使用の禁止)、久喜市以外の機関に出してはならない(外部提供の禁止)、それらを行う場合には市長への届け出と、目録を作成して公表しなければならない、ことなどを定めている。

決算委員会の審議で、石川、猪股議員が、こうした個人情報保護の規定との関連はどうなっているか、目的外利用にあたるが、衛生組合や委託業者との協定はどうなっているかただしたところ、住民基本台帳の管理部署である市民課長、市の情報化推進本部である企画調整課長の2人とも、衛生組合に住民情報を出している事実も、日立情報システムズがそうした作業を行っていることについても、「知らない」と答えたのだ。

その後、当局は大あわてで調査。その結果、この作業は、昭和56年(1981年)から行われていて、当初は衛生組合から久喜市長あてに「データの一部使用の依頼」の文書が出されて、久喜市が認める形でなされていたらしい。

しかしその後はいっさいの手続きはなく、日立情報システムズが「勝手に」久喜市の住民情報システムを操作してデータを作成し、衛生組合に流していたのだ。

問題は3つ。

第1は、先にあげた久喜市個人情報保護条例の規定に明らかに違反している。

第2は、衛生組合と久喜市との連絡調整の不備。

第3に、そして最大の問題は、久喜市の住民情報を自由に操作できる立場にある日立情報システムズが、久喜市に協議もせず、了解も取らずに、「勝手に」システムを操作し、データを流用していたことだ。

システムは久喜市と日立情報システムズとの間で、維持管理についての契約を結んでいるのであって、日立情報システムズは、久喜市の許可なくしてデータを操作することは、絶対に許されない。しかも契約は一年契約であり、日立情報システムズ自身が、毎年、そのつど久喜市の許可を得なければならないはずだ。

日立情報システムズは、衛生組合から当該操作とデータの作成の委託を受け、年間61万円の委託料を受け取っていた。

単純素朴にいえば、日立情報システムズは、久喜市からの委託事業以外の操作を勝手に行って、市民の情報データを抜き出し、衛生組合に売って収入を得ていたということになるのではないか。これは個人情報保護条例ができる以前であっても、許されない。

決算委員会では11月2日の最終日までに、日立情報システムズの「処分」までを含めた当局の責任ある回答を求めている。今後、経過の調査と日立情報システムズの受託業者としての責任も追及していくことになる。

コンピュータ社会にはこのような落とし穴もある。行政当局がシステムを操作できずに、「業者を信頼して」すべての管理を一括して委託してしまう体制にも問題があろう。

|

2000年10月23日(月) 毎日新聞・埼玉東版

久喜市保有の市民情報 衛生組合に無許可流出

情報システム管理会社通じ

久喜市が保有する市民の転入・転出や出生・死亡などの情報が、コンピューターにより住民基本台帳や住民票などのデータの維持管理を委託されている情報システム会社を通じ、無許可で久喜宮代衛生組合(管理者、田中暄二・久喜市長)に流れていたことが、22日分かった。市議会で指摘を受けた市の調べで明らかになった。同市は、システム会社の「データ流し」が、市の個人情報保護条例に違反する可能性があるとみて調べている。

市によると、流れていたのは同組合が行っているし尿処理に必要なデータという。データ提供は1981年から行われており、同年、組合から市に「データの一部使用の依頼」があり、市が許可をした。だが、その後は手続きがないまま無許可で情報システム会社がシステムを操作し、組合に流していたらしい。同社は、組合用データ作成の委託料として毎年杓60万円を組合から受け取っていたという。

市議会決算委員会で、猪股和雄、石川忠義両市議が指摘していた。猪股市議は「保護条例違反はもちろん、委託業者が市に無断で住民情報を操作できる危険性が問題だ」と話している。

市は、条例の「住民情報の目的外使用」や「外部提供の禁止」に抵触する疑いが強いとみている。

早川清作収入役は「データ提供は条例制定前から慣例化していた。市も業者も情報管理の意識が薄かったと思う」と話している。 |

2000年11月3日(金) 朝日新聞・東埼玉版

衛生組合への個人情報提供

久喜市チェックなく

久喜市と宮代町のし尿とごみを処理している久責宮代衛生組合(管理者=田中喧二・久喜市長)が久喜市分の加入者の氏名や住所などの情報を得る際、組合から委託を受けた業者が市のコンピューターから直接情報を引き出し、市はノーチェックだったことが二日、明らかになった。市は急いで方式を改めるという。市議会決算委で市議が指摘して分かった。宮代町では町が直接、加入者のデータを出力して衛生組合に渡していた。

衛生組合によると、久喜市分のし尿とごみ処理の加入者数は合わせて千六百六十四世帯。料金徴収のため一九八一年に市と交わした契約に基づき氏名、住所のほか世帯の個人情報を利用してきた。データベースには四十九項目のテーブルがあり、このうち「住記」という二つの項目から業者が情報を引き出し、衛生組合に渡していた。市企画調整課は「情報システム会社の手でデータベースができて以降、衛生組合が業者に情報の引き出しを委託、引き出し作業が市役所の電算室で直接行われてきた」と説明している。

同市では昨年十月に個人情報保護条例ができ、衛生組合に渡される個人情報も目的外使用などの届け出やチェックが必要だった。ところが、関係各課の連絡が不十分だったため届け出書の記載やMOの内容がチェックされていなかった。

樋口純一総務部長は「市のデータの利用は契約があり、個人情報の使用で従来の慣行を認めた経過措置もあって、無断流出には当たらない。しかし早急に改める」と話している。 |

業者が住民データを無許可操作

『声と眼』197号 2000/11/6

久喜市では、戸籍住民基本台帳、住民票の情報をすべてコンピュータ化し、システムの維持管理を「日立情報システムズ」に委託していますが、転出入や出生、死亡などのデータの一部を、市の許可なく日立情報システムズが抽出・リスト化して衛生組合に渡していたことが判明。市の住民情報管理のあり方が問題になっています。

10月20日、市議会決算委員会での私の質疑で、日立情報がそのような作業を行っていることを市当局が「知らなかった」と答弁。調査の結果、20年前に衛生組合から料金徴収リスト作成のために『データの一部使用依頼』が出され、市が許可したことがあるものの、その後はまったく手続きはないまま無許可で業者がシステムを操作し、リストを作っていたということです。

久喜市と業者は1年ごとに住民情報システムの維持管理の契約を結んでいるのであって、市から委託された以外のシステム操作はできないはず。それなのに、市民の個人情報を自由に操作できる立場にある業者が、20年もの間、市の関知しないデータを作成していたということが最大の問題。

また、業者が市に無断で勝手に市民情報を操作したりデータを抽出・改変できてしまう仕組みになっていたこと、しかもそれが外部へ持ち出されても市がチェックできないという体制も問題です。【他市では業者が住民情報データを持ち出して民間名簿業者などに売っていた事件もありました。】

日立情報システムズは、衛生組合から委託を受けて、久喜市の住民情報データを抜き出し、衛生組合に売って(年間約60万円)収入を得ていたということになります。

今後は、市民情報を扱う場合、市庁舎内で、市の管理のもとに作業するような体制を確立させていかなければなりません。

個人情報保護条例にも違反

久喜市では昨年、個人情報保護条例を制定、個人情報の「目的外利用」「外部機関への提供」を原則禁止しています。そのようなことを行う場合には「市長への届け出」「目録を作成し市民への公表」を義務付けていますが、そうした手続きも取られていず、完全な条例違反です。

久喜市の情報化推進報告書の疑問点

6月定例市議会 猪股和雄の一般質問

『声と眼』192号 2000/8/7

市の情報化プロジェクトが検討していた『久喜市情報化推進報告書』が3月に公表されました。『電子ネット市役所、市民と行政の情報の共有化』を掲げ、そのためにパソコンの職員1人1台体制、庁内LANの実現(2003年)、市役所情報のインターネット化を進める計画です。

◆しかしこの報告書では行政内部の情報化問題が中心。情報化という場合、市民が必要な情報をいつでも取れる、市民の意見をより反映しやすくすることが必要ですが、電子掲示板などについて問題点ばかりを記載、電子申請システムなどについても『今後の課題』として実現への道筋が示されていないなどの疑問が。-これらについて当局は「今後さらに問題点を研究・検討して実現をはかっていく」と答えています。

◆条例や規則、要綱などは事実上行政の独占物となっていますが、本来はこれらを市民がいつでも気軽に見られ、使えるようにするべきです。そこで、これらの条例などを電子情報化してインターネットでいつでも取り出せるようにするよう提案。当局は2003年には実現したいと答えました。【事務能率の向上にもつながるはず。吉川市では半年間の準備で今年10月から実現します。久喜はなぜそんなに先送りする?】

◆さらに久喜市のホームページが障害者にとって必ずしも利用しやすくなっていない点についても具体的に改善を求めました。

市民への情報・ホームページの充実

12月市議会 猪股和雄の一般質問

『声と眼』180号 2000/1/11

市民への広報の担当は秘書広報室で、各課からのお知らせなどの情報が集まっています。しかし久喜市のホームページは企画調整課が担当で、情報量が少なく内容も貧弱。「広報くき」に載った記事がホームページに掲載されていないことも。行政情報がバラバラのタテワリ行政の弊害です。

市民への広聴公報業務を一本化して、秘書広報室でホームページを担当するよう提言しましたが、当局は「各課の情報提供の内容を充実させ、しばらくの間は企画調整課で対応していく」という考え。民間企業では宣伝活動は“広報課”が担当するのがあたりまえ。市民への情報発信に対する、市長の姿勢が問われています。

「情報通信立国」って何?

『声と眼』181号 2000/1/24

議員提出議案で、公明党が『情報通信立国をめざし通信料金の引き下げを求める意見書』を提案しましたが、表題に掲げられた“情報通信立国”の趣旨が不明確で、提案者に質問しても「強調しただけ」という答弁で説明できず…。こうした意味不明の“立国”をめざすのは問題と考え、反対しました。提案者が説明できないものを、他の会派や議員はどう理解して賛成したのやら…。政府に送る公式の意見書を、安易におつきあいで可決してしまっていいの?

市が2000年問題対策本部

『声と眼』179 1999/12/20

コンピュータが《西暦2000年》を認識できずに誤作動を起こす可能性があるため、久喜市では、◆各課のコンピュータシステムの動作テスト、◆誤作動が発生した場合の危機管理マニュアルを作成、◆対策本部(本部長は市長)を設置。さらに、◆12月28 日の業務終了後には住民票や税関係の台帳をすべて紙にプリントし、1月にシステムが不能に陥ったときには手作業で対応する、◆停電に備えて、水道の自家発電体制や市の水道タンクを満水にしておく、◆対策本部や水道部の職員が12月31日から元日まで待機する、などの対策方針を発表しました。

久喜市のコンピュータシステムは一応のテストも終えていますが、それでも国内-世界中のコンピュータがネットワーク化している現在、どこかのコンピュータが誤作動を起こして、その影響がどのように及んでくるか予想できません。水や電気などの“ライフライン”がストップする可能性も、完全に否定されてはいません。

水や食料の備蓄を呼びかけ

水道は、大規模な停電の場合、市の自家発電で給水しますが、市の貯水タンクは1日分の水しかないため、各家庭でいっせいに水を貯めようとすると数時間で断水するおそれがあります。トイレの水が流れなくなったら生活できません。また停電で暖房のストップも考えなければなりません。

市も、政府や県、東電、交通、金融機関でも対策を講じてはきましたが、予測できない事態が起こる可能性は否定できません。そこで市も政府も、食料や水の備蓄を呼びかけています。自衛策として、★少なくとも2~3日分の食料、★飲料水やトイレの水、★暖房用の灯油、★医薬品などを確保しておいた方がいいでしょう。★年末に、預貯金の記帳、★病院等にかかっている人は、その病院の万一の場合の連絡方法や対応についても確認しておくといいでしょう。

*******************************************************

市議会で2000年問題を質問した某市議は、市当局の準備体制の説明に『これで安心して正月を迎えられます』だって。それでも当局は備蓄を呼びかけているのに、こんな能天気でいいのかネ。2000年問題の本質も勉強せずに質問した無責任さにオドロキ。

★2000年問題で、ライフラインがすべてストップするかもしれないし、大きな影響はないかもしれない。だれにも予測は不可能。★

公民館の空き室の問い合わせ 電話や窓口でも受け付けます

9月定例市議会 いのまた和雄の一般質問

『声と眼』174号 1999年9月20日

4月から公共施設予約システムが始まって、公民館では、空き室状況について電話での問い合わせや、窓口で聞いても教えてもらえなくなりました。電話でシステムを操作したり、機械を実際に操作しても、一度に何室も確認するのはたいへんな手間。全部の部屋を調べた後で“満室だった”なんてことも。窓口で聞いても、事務室のパソコン(予約状況一覧表が出る)では調べてくれない。明らかなサービス低下です。

強く改善を求めた結果、3月までと同様に、電話や窓口での空き室(どこの部屋が空いているか)の問い合わせについては受け付けを再開することになりました。

【さらに電話での仮予約や、窓口での予約受け付け業務も再開すべきです。】

市民サービスを低下させない(市長の施 政方針)のはあたりまえのこと。こんなこ とにも気付かない役所の体質は問題です。

公民館の窓口・電話サービス

『声と眼』173号 1999年9月6日

4月から公共施設予約システムが導入されてから、空き室に関する電話での問い合わせや仮予約などを受け付けてもらえなくなりました。窓口で聞いても(事務室のパソコンに全室の予約状況一覧が出るのに)教えてくれず、「機械を操作して自分で調べてください」と。システムの使いにくさ(欠陥?)を直そうともせずに、明らかな市民サービスの切り捨てじゃないの?

久喜市の情報化推進計画は

1999/6月議会 猪股和雄の一般質問

『声と眼』1999/7/26 №170

久喜市ではこれまでワープロやパソコンの導入をバラバラに進めてきたため、総合的なOA化・情報化が遅れています。今後、庁内に情報化推進リーダーの育成を進めていくことになっていますが、情報化推進計画の策定もこれからという段階。「久喜市に適した実現性のあるコンピューター化をはかっていく」といいながら、具体的な内容は何も明らかにされませんでした。

庁内LANの構築、職員一人1台のパソコン、ペーパーレス化などは、もう民間ならあたりまえ。基本的な方針すら示されないのはどういうわけ?

公共施設予約システムの改善

1999/6月議会 猪股和雄の一般質問

『声と眼』1999/7/12 №169

4月から開始された公共施設予約管理システムで、カードが機械に飲み込まれたままストップしてしまうという故障がたびたび発生しています(4、5月で50件)。原因は、銀行のATMのような誤操作防止装置(機械の受け入れ準備ができる前にカードを入れようとするとストッパーが働いて挿入できない)が付いていないという基本的な機械の欠陥によるもの。件数は減ったものの最近でも発生しています。早急にハード・ソフト両面からの改善対策を立てるよう求めました。

当局は『根本的には機械の改善が必要だが金がかかるのでむずかしい』と答弁していますが、ハード設計上の欠陥であると考えられ、委託先の業者の責任で改善させるべきではないでしょうか。

また次のようなプログラムの改善も求めました。◆空き室情報画面で部屋を確かめたら、そのまま予約できるように。《現在はいったん終わらせてはじめからもう一度やり直すことになる》◆利用希望日について、それぞれの施設全体の空き室状況一覧が見られるようにすべき。◆週間の空き室状況一覧が見られるようにすべき。《現在は、1日ごと、一部屋ごとにいちいち確認していくシステムになっている》

市のホームページの改善を求める

99年3月市議会、猪股和雄の一般質問

『声と眼』163号 1999/3/15

インターネットに市のホームページが開設されていますが、◆掲載されている情報が少なすぎる、◆昨年12月の記者発表の情報がいまだに更新されていなかったり、市民へのお知らせが日にちの古いものばかりで今後の行事が載っていない、◆情報の検索システムや部課ごとの目次(どこの自治体のホームページでもあたりまえ)がないなど、きわめて使いにくいため、早急な改善を求めました。

★当局も「抜本的な見直し、充実を進める」、また各課の情報を積極的に掲載していくように、職員の啓発も進めると答弁しました。

久喜市のパソコン、お寒い活用実態

1998年12月市議会 猪股和雄の一般質問

『声と眼』160号 1999/1/25

各課にパソコンが配置されているものの、その活用については各課まちまち。久喜市役所の情報化・OA化の取り組みの遅れがめだちます。市役所全体でインターネットに接続しているパソコンは市長室と企画調整課の2台だけ。34課で50台配置したのに、ワープロとしてしか使えていない課もある、1人の職員しか使えない部署がいくつかあるなどお寒い実態が、質疑で明らかになりました。これでは税金の無駄使いです。

今後の計画では、「新年度に各階で1台ずつインターネットに接続できるパソコンを設置する。その後、各課で検討していく。各課に情報化推進委員をおいてパソコン活用の普及をはかっていく。庁内LAN(パソコンを相互に接続してネットワークを作る)も構築していく」という答弁でした。

しかし、せっかく開設した久喜市のホームページも、多くの職員は見たこともないというような状況では、改善案も出てきようがありません。各課で独自にインターネットに接続することを認めるなど、職員の自主的な創意工夫を生かせるような体制にしていくことが先決ではないかと感じました。