神は私たちの物質宇宙の次元をはるかに超えた全知全能の人格的存在である。その神によって創造された自律的物質宇宙の初期条件総体は、神の手(神の姿の端末的一部)とその力を宿している。物質宇宙の自己進化もその表現だ。被造物なる自律的物質宇宙は、創造者なる人格神の手の「他在」、すなわち「外化」であり、別の姿である。

この他在なる宇宙のうちに宿された神の手と力は、宇宙の弁証法的物質進化とともに成長し、生命進化の最高物質、すなわち人間の大脳の機能(心)の中に顕現し、「心」の姿で現れた。

人間の心は、だから物質宇宙を超えた神の、その手と力の現れであり、この人間の心という鏡のなかに、神は自分自身の手の姿と力を見ているのである。したがって、人間はその心において「神の似姿」であり、第二の神なのである。

すなわち魚類より両生類が神に近く、類人猿よりホモ・サピエンスの方が神に似ている。とはいっても、いくら神に近づいても永久に神にはなれない。絵画が画家に変貌できず、陶磁器が陶器制作者になれないように、被造物は決して創造主なる神になれない。それでも人間は被造物における最大近似の「神の似姿」であり「第二の神」と言える存在なのだ。

だがそれが究極の真相なのではない。物質宇宙はもっとも底辺の一般的な力学的宇宙を土台にして、生命という特殊な物質のあり方から、さらに人類といういっそう特別な生命へと進化し、一般から特殊へ向かう絶えざる進化をたどりつつ、単に人間の心において神の手の一般的な表現に到達しただけでなく、神はついに人類のなかのある特定の個人の心と身体に、恣意的に、特別に宿るのである。この特別に選ばれた人物の心と身体が「受肉した神」なのだ。

だから、神の手は人類の心の中に一般的に現れ、人類の心として顕現することによって、人類を第二の神にするだけではない。神はどこまでも、ある一人の特定の個人においてみずからを具現しようとするのである。

そういうわけで、この物質宇宙の創造と進化の特殊な究極目的は、人類という多くの第二の神を創出し、それを土台にし前提として、その中のある一人の個人に神が自分自身を実現することなのである。

百数十億年前のビッグバンのあと、最も一般的で普遍的な土台である力学的宇宙が、自然の弁証法的各階層を自発的に形成しながら上位階層へと段々特殊化し、最も特殊な人類へと進化したのも、「一なる神」が「一なる人」として、究極の特殊において顕現するために他ならない。

また自然の弁証法的階層秩序は、神の手がこの究極的な特殊的自己実現のためにみずから一歩一歩変貌しながら昇っていく一般的階程でもある。石ころも珪藻もコマクサも、シーラカンスもオオサンショウウオもイグアナも、そのさまざまな階程における有り様だ。

むろんそれは神の本体でなくその手の一般的階程だから、神が自然・宇宙そのものに全的に変貌したわけではない。神は人格神としてあくまで自然・宇宙の外部に別に存在している。

もし神の本質・本体が自然・宇宙として全的に外化したとするなら、それはヘーゲル哲学のように存在が神となり、存在の論理が神の論理となり、自由で恣意的な人格神からの啓示によらず、人間自身の哲学的営為を通して神の知に至れることになる。

しかしそれは神の真理ではない。あくまでも神は人格神として恣意的にこの宇宙を自らの手の他在として創造したのであって、神はこの宇宙の外部にあり、この宇宙には神の手(神の本質的でない一部)の写像・シルエットは存在しても、神そのものの知は存在しない。いわばこの世界は大工が作った椅子や机のようなもので、被造物に神の手の痕跡はあっても神の本質はない。

写像・シルエットとしての知とはつまり神が存在するということの知識、神の漠然とした知識が手に入るということに他ならない。神の手が他在としてこの物質宇宙となり、それが人間の心という「理性の鏡」に映し出されて、その写像・シルエットとなるのである。

さて、創世以来、宇宙はその物質進化の各段階で全面的な相転移を遂げながら、プラズマ宇宙(クォークと電子のスープ状宇宙→陽子・中性子・電子の宇宙→原子核と電子の宇宙)から中性原子宇宙へと、いつも全一体として進化してきた。

そして多くの惑星系で生命を生みだし、それらの生命が進化し、動物進化のなかで情報系を発展させ、ついに心と精神を生みだし、全宇宙に向かってその精神の触手を伸ばしている。

それは、創造者なる神の、地球上のある特別な個人における特殊な自己実現のための、神の手の一般的な自己実現なのだ。

神は全一的宇宙のなかに「一なる人」として特殊的に自己実現するため、(神の本体でなくいわば)神の手の形である「三・一の原理」に基づき、その手の刻印を存在の大事な局面にところどころ刻み込みながら、自律的物質宇宙の自己発展的進化の一般的土台を築く。

そのうえで、ある個人の心と身体に受肉するために、自然や歴史に対して大小さまざまな事後的な調節的特殊介入を行なう。

それがたとえば、「三・一」の地球系、太平洋による東西の区切り、朝鮮の「三・一」の民族史、龍形の日本列島の形成、その他すでに諸章で詳しく示した数々の自然と歴史の不思議な「しるし」である。

地球上の生命進化の一般的な諸条件は基本的には神の特殊介入ではないが、人類へと向かう進化の過程の節目節目にいろいろな仕方で神の特殊介入がある。

例を挙げれば、六千数百万年前の大隕石の衝突は恐竜の時代を終わらせ、ほ乳類の時代を登場させたといわれている。この出来事が神の特殊介入だということは、「太極」風の皆既食の時代に人類において自己実現しようとする神にとって不可避的なことだろう。前の諸章から「太極」の神的意味はすでにすっかり明らかになっている。

さてすでに見たように、地球系では系の角運動量保存則のため、月の潮汐力によって地球の自転速度が少しずつ遅くなるかわりに、月が1年に2・7センチほど地球から遠ざかってきた。

そのおかげで現在、天空における太陽と月の視直径がほとんど同じになって皆既食が可能になり、その結果、ちょうど「太極」風の日食と月食の皆既食の時代に人類が地球上に現れる、という絶妙な出来事が起きた。

また新生代の第四紀になって太陽活動に変化が生じ、四度の大氷河期を経て、そのつど人類が試練を潜り抜けて進化してきたという事実から、第四紀の太陽活動に神の特殊介入をみることができる。

太陽系と地球系の特殊整備を済ませたうえで、神は地球上に人類を進化させて登場させた。心を持つ人類への物質進化は、同時に神の手の自己進化でもある。人間とは人間の姿を取った神の手の一階程である。この人間の心が身体を媒介して紡ぎ出す文明の歴史のなかで、宇宙の内なる神の手もまた精神的に物質的に成長する。

そして、その歴史の終局点において神がある個人として自己実現できるように、文明史に対する神の超越的な介入は一層強められていく。それが人類文明の終末へと向かう「イスラエルの世界史」なのである。

デカルトは、感覚を通して与えられるものから数学的演繹によって理性的に導き出されるものまで、なにもかも一切を疑う。この作業は過去の中世スコラ学的伝統に対する決着だ。そして彼は一切を疑う自我の実在性に行き着き、これを哲学の新たな出発点にする。

こうした二重真理説はニュートンの世界にも見られる。デカルトとニュートンは共に無限大の機械的な力学的自然観を展開したが、それぞれ全く相反するタイプの機械論的宇宙論であった。

ウェーバーにおいては、自然科学が没価値的事実研究であるのと同様、社会科学も、たとえその対象である社会現象が人間活動として価値関係を含んでいるとしても、あくまで事実として没価値的に研究されるべきものである。

ウェーバーにおいては、自然科学が没価値的事実研究であるのと同様、社会科学も、たとえその対象である社会現象が人間活動として価値関係を含んでいるとしても、あくまで事実として没価値的に研究されるべきものである。 マルクス主義は科学知識と価値判断との実践における動的統一を目指し、トータルな人間の回復を壮大な規模で真剣に試みた。没価値的自然科学は何度でも繰り返し実験ができる。そして実験による再現性によって事実を確定し理論を実証しうる。

マルクス主義は科学知識と価値判断との実践における動的統一を目指し、トータルな人間の回復を壮大な規模で真剣に試みた。没価値的自然科学は何度でも繰り返し実験ができる。そして実験による再現性によって事実を確定し理論を実証しうる。 マルクス主義の理論体系は今や社会主義諸国の崩壊によって大きく信頼性を失ったとはいえ、その人間や社会や歴史や自然に対する科学的で哲学的な弁証法的把握には依然として大きな真理性が横たわっている。マルクス主義は神の真理表現ではないが、そのごく近い世俗的表現なのである。

マルクス主義の理論体系は今や社会主義諸国の崩壊によって大きく信頼性を失ったとはいえ、その人間や社会や歴史や自然に対する科学的で哲学的な弁証法的把握には依然として大きな真理性が横たわっている。マルクス主義は神の真理表現ではないが、そのごく近い世俗的表現なのである。 (1)宇宙は「無」もしくは「量子的ゆらぎ」あるいは「虚数時間における虚宇宙」から創成された。

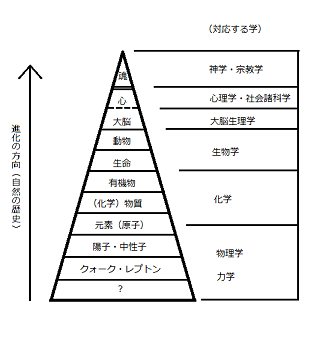

(1)宇宙は「無」もしくは「量子的ゆらぎ」あるいは「虚数時間における虚宇宙」から創成された。 この表は17ページの図の横に自然の各階層に対応するそれぞれの学問の形態を添えたものだ。

この表は17ページの図の横に自然の各階層に対応するそれぞれの学問の形態を添えたものだ。 全てを上記のような量的な力学関係に還元しようとする還元論者の背景には、デカルトやニュートンなどによる近代の機械論的自然観に基づいてその認識論を展開したカント哲学がある。

全てを上記のような量的な力学関係に還元しようとする還元論者の背景には、デカルトやニュートンなどによる近代の機械論的自然観に基づいてその認識論を展開したカント哲学がある。 ここで最近流行のもう一つの還元論である「唯脳論」について触れておこう。「唯脳論」の出発点はいうまでもなく人間の「脳」である。「脳」は唯脳論の提唱者である養老孟司氏にとっては、何よりもまず「知覚」能力である。そしてその「知覚」は脳における「視覚系」と「聴覚・運動系」という二つの異なる解剖学的領域に伴う二つの機能に分けられる。

ここで最近流行のもう一つの還元論である「唯脳論」について触れておこう。「唯脳論」の出発点はいうまでもなく人間の「脳」である。「脳」は唯脳論の提唱者である養老孟司氏にとっては、何よりもまず「知覚」能力である。そしてその「知覚」は脳における「視覚系」と「聴覚・運動系」という二つの異なる解剖学的領域に伴う二つの機能に分けられる。 ちょうど生命が、DNAという二つのラセンの鏡像関係による無限反復的ループにおいて永生へと向かう、無限の自己複製、自己増殖、自己主張、自己貫徹なる「自己目的的な自己性」を獲得したように、大脳における二つの鏡の間の情報の無限反復が、人間の自己意識の哲学的根拠である。

ちょうど生命が、DNAという二つのラセンの鏡像関係による無限反復的ループにおいて永生へと向かう、無限の自己複製、自己増殖、自己主張、自己貫徹なる「自己目的的な自己性」を獲得したように、大脳における二つの鏡の間の情報の無限反復が、人間の自己意識の哲学的根拠である。 そもそも「自由」というのは「自己性」がなければ成立しない概念だ。「自己性」はまず生きようとする生命の意志である。その意志の自己目的的な構造の姿は、DNAの鏡対象的な二重ラセンにはっきりあらわれている。

そもそも「自由」というのは「自己性」がなければ成立しない概念だ。「自己性」はまず生きようとする生命の意志である。その意志の自己目的的な構造の姿は、DNAの鏡対象的な二重ラセンにはっきりあらわれている。 ヘーゲルはカントの「物自体」を弁証法的な論理を持った生きた精神的な理念として捉え、自然や歴史を、それぞれ空間や時間におけるそうした理念の他在による自己実現の歩みとして理解したおかげで、不可知としてカントが取りこぼした自律的で自主的なものが究極的にはいずれ理解できるものとして、全てその哲学体系の中に取り入れることができた。

ヘーゲルはカントの「物自体」を弁証法的な論理を持った生きた精神的な理念として捉え、自然や歴史を、それぞれ空間や時間におけるそうした理念の他在による自己実現の歩みとして理解したおかげで、不可知としてカントが取りこぼした自律的で自主的なものが究極的にはいずれ理解できるものとして、全てその哲学体系の中に取り入れることができた。 さらにいうと、たとえば粒子の位置の測定によってあらゆる位置の可能性の「重ね合わせ」である「波束」のうちの一つの位置が排他的に決まり、ある一つの場所に粒子が現れるとすると、あらゆる位置に広く広がっていたその「波束」は瞬時に収縮して忽然と消え、他の全ての場所の存在確率はただちにゼロになる。

さらにいうと、たとえば粒子の位置の測定によってあらゆる位置の可能性の「重ね合わせ」である「波束」のうちの一つの位置が排他的に決まり、ある一つの場所に粒子が現れるとすると、あらゆる位置に広く広がっていたその「波束」は瞬時に収縮して忽然と消え、他の全ての場所の存在確率はただちにゼロになる。 左に掲げた図(並木美喜雄著『量子力学入門』から)のように、左側に、或る放射性元素と、(その崩壊による放射線に感応して信号を出す)検知器の入った箱がある。その右側に、猫・毒ガス容器・信号で作動する破壊装置等の入っている箱がある。信号は検知器のある箱から猫のいる別の箱へ電線を通して伝えられる。

左に掲げた図(並木美喜雄著『量子力学入門』から)のように、左側に、或る放射性元素と、(その崩壊による放射線に感応して信号を出す)検知器の入った箱がある。その右側に、猫・毒ガス容器・信号で作動する破壊装置等の入っている箱がある。信号は検知器のある箱から猫のいる別の箱へ電線を通して伝えられる。