さて、天武が稗田阿禮に命じて暗誦させたものをのちに元明の命で太安万侶に書き留めさせたものが古事記だとされているが、古事記の序を見ると、そこでは諸家の持つ帝紀や旧辞がすでに事実とは異なり多くの虚偽を加えたものであって、このままでは国家組織や天皇家の根幹が滅びてしまうので、記憶力に優れた28歳の若い稗田阿禮に命じて暗誦させたとある。

しかしこれは非常に不自然である。まず第一に、多くの誤りのある帝紀・旧辞などの中から正しい伝承を、何を基準にして、どのように選び出したのだろう?

第二に、それをいかにしてまたどれほど正確に暗誦できたのか?

第三に、その暗誦したものを太安万侶がいかに正確に音と訓を駆使しながら記録しえたのか? 実際にシミュレーションしてみれば多くの困難があることに気づく筈である。

ところで、もし多くの誤りのある諸家の帝紀・旧辞の中から正しいものを選別したのであれば、それは書かれた記録からあれこれの部分を選別した「部分文書資料集合体」だったわけである。それを暗誦せずにそのまま書かれた記録として残しておく方がどれほど確かなことであろう。

またそのような資料の部分集合体のままでなく、なにほどか統一的な文書として残すとしても、(音を全て漢字で表記できるのはやっと大伴家持の頃だから、音のみで表記はできなかったであろうが)、訓と音を取り混ぜて、なんとしても文書化しておくべきだっただろう。

なぜ一度暗誦する必要があったのか? なるほど暗誦で訓読みは伝わるだろうが、必ずしも一度稗田阿礼が暗誦しなくてはならないというほどのものでもない。年寄りが昔の訓を聞き知っているというのならまだしも、若い稗田阿礼ができるほどなら、少し後の時代でも訓読みのできる者は多数いた筈。記録文書さえあれば暗誦者の稗田阿禮が死亡するなどしても問題はない。

普通なら暗誦するよりは選別した部分文書資料集合体のままで残しておくか、あるいはなにほどか文書化したならそれを暗誦せずに記録文書として残しておく方法を選ぶのが筋である。だから稗田阿禮に正しい帝紀・旧辞を暗誦させたという話は到底通じる話ではない。

もし天武の命令があったとすれば天武は何者かに、「天皇家の姓氏に言及せず、その出自を隠し、諸伝承を利用して、できるだけもっともらしい天孫一系の天皇家の系譜を創作し、わが国の過去の全歴史伝承をそれに合わせて編集せよ」と命じたと考えるほかない。

多くの国が分立し王統に様々な栄枯盛衰があったなかではせっかくの資料も散逸し、また漢字という唯一の記録手段が存在しないかその導入・普及が十分でないなかでは、太古の諸伝承における王妃・王子・王女の名前はむろん王たちの名前ですら過去に遡るほど一致するものはなかったであろう。

また、それらの名前を一つにまとめるかあるいは創作し、伝承された過去のあれこれの出来事をそれらの人物にそれぞれ割り振るとき、名前自体が明確なものでないぐらいだから必然的に任意性や恣意性が働かざるをえず、編纂意図によって多くが歪められた筈である。

「稗田阿禮」なる人物について「続日本紀」にはなんの記載もない。太安万侶は五度、「続日本紀」に言及されているが、太安万侶と古事記とを結びつける記述もない。そもそも「続日本紀」には古事記についての記述さえない。

それに古事記と日本書紀とを対照すると日本書紀が古事記を底本とした痕跡は少ないとされる。たとえば日本書紀に「一書」として引用されている中に古事記からのものはないそうである。

しかしこれは意図的なポーズである可能性がある。なぜなら同じ天武の発案で同時進行的に編纂記述が行われていて、しかも日本書紀があれこれ「一書」に言及しながらもそこに古事記と共通するものがないのは不自然であり、にもかかわらず皇統譜における架空の天皇たちについては古事記と日本書紀との間に正確な対応が見られるからである。

架空の皇統譜においてこれだけの対応があるのはどちらかが他方を底本としたからであろう。ならばより原始的な記述である古事記こそが日本書紀の底本とされたと見るべきである。神功の新羅征伐の話一つを見ても日本書紀が古事記を敷衍したことが明瞭である。

もともと「旧古事記」というほどのものがあって、その「旧古事記」を底本として日本書紀が編纂されたと想像される。それを隠そうとして日本書紀が「旧古事記」を底本とした痕跡を少なくし、意図的に両書の間に多くの不一致点を入れたのだろう。

それによって、「たまたま両書で内容や音韻が一致あるいは酷似しているのはそれが歴史的事実だからだ」と読者に思わせるためである。もし底本があるなら、意図がなくてはそれと一致しないようには書けない。

たとえば「神倭伊波禮毘古」と「神日本磐余彦」のように漢字が異なっていても訓音は同じ「カムヤマトイワレビコ」だから神武は実在人物だろう」とか、「多くの不一致があるにもかかわらず皇統譜が厳密に一致しているのはそれが史実であるからだろう」とか、

「神功の半島遠征が古事記にも日本書紀にもあるのはそれが史実だからだろう」と思わせる効果があるわけである。日本書紀は史実の書ではないが、架空の話を史実と信じさせようとすることは熱心に行っている。

むろん旧古事記そのものも、のちの日本書紀を前提とした歴史偽造の共謀者である。たとえば古事記の皇統が神武に始まり推古で終わっているのは、古事記の役割の一つが(第二章で述べたように)日本書紀の編纂発端基準を鄭玄の讖緯暦運説における1260年解釈によって推古時代に誤導するためと、(以下で詳しく述べるように)蘇我王朝の馬子大王を神武以来の皇統の女帝推古に置き換えるためである。

日本書紀の編纂目的の一つが蘇我王朝の消去なので、古事記でともかくも神武の後裔として推古を引き出し、日本書紀がその後の歴史を捏造できるようにその土台を作り上げたというのが真相だろう。

ついでに、古事記が古いか日本書紀が古いかという問題については、おそらく今は失われた「旧古事記」というものがあってそれを日本書紀が底本としたのであろうが、その後、両書がそれぞれを参照しつつ幾度も書き換えられたと考えられるので、現存する両書のどちらがより古いかについては決定できないし、決定しても無意味であるとするのが正しいと思われる。

ところで天武が淵蓋蘇珍なら彼は高句麗王家の血筋ではないので、日本に在日高句麗王朝を打ち立てる必要などなかった。そういうわけで、天武が何者かに「偽史を編集せよ」と命じたとき、自分の出自を徹底的に消滅させ、完全に天孫一系の中に融合させたと思われる。

しかし百済王家の血筋の持統の立場は違う。余儀なく在日百済王朝を神武以来の天孫一系の中に融合消滅させるとしても、自分の出自を暗示するヒントや鍵を日本書紀のあちこちに埋め込み、子孫が真の系譜を知りうるように日本書紀を編纂せざるを得なかった。それが現在の日本書紀である。そういうわけで天武段階の偽史構成と持統以後の偽史構成とは大きく異なることになる。

天武段階の偽史構成でも、天武のいくばくかの投影である神武がやはり人皇記の最初にあり、これは持統以後の(現在の)古事記や日本書紀の偽史構成と同じである。持統は、夫だったので天武が自身を天孫一系の最初の神武にいくばくか投影した天武段階の偽史構成に反対しなかった。そのかわりBC660年の神武紀元を決める日本書紀発端編纂基準年を天智称制年(661)としたわけだ。

両者の偽史構成の違いは異なる出自のために多岐にわたったであろうが、少なくとも天武段階の偽史には女帝持統の女性的な意図を反映して創作された神功皇后や推古したがって聖徳太子も登場せず、さらに皇極も存在しない。したがってこれらの架空人物を実在化する様々な擬古的工作もまた持統時代以降になされたことになる。持統称制(686)以降はよほど注意がいる。証拠だと思われた物品や文章もねつ造かもしれない。

おそらく上記の「旧古事記」は持統段階の偽史構成であろうが、持統のこの「旧古事記」はむろんさらに先行する天武段階の偽史である「原古事記」を踏まえて改変・創作された筈である。

それにしても江戸時代の1784年に九州福岡市志賀島で発見された「漢委奴国王」という金印の主は誰なのだろう?

もしこれが後漢書東夷伝にある「建武中元二年,倭奴國奉貢朝賀,使人自稱大夫,倭國之極南界也。光武賜以印綬。安帝永初元年,倭國王帥升等獻生口百六十人,願請見」とあるA.D.57年(建武中元二年)の時の印綬であれば、このとき印綬を受けた倭王は古事記や日本書紀の誰であろう?

また107年(安帝永初元年)に生口160人を献上したこの「師升」なる人物に相当する倭王は日本書紀ではどの天皇なのだろう?

もし大和王朝の誰かに印綬を与えたのであれば、なぜ金印は九州の志賀島で発見されたのか? 金印が北九州で発見されたのであれば、そこに倭国の首都があったと考えるべきであろうし、「師升」の王国も北九州にあったとしなくてはならないだろう。となればこの頃はまだ倭の中心は北九州にあった可能性がある。

さらにすでに見たように卑弥呼の名は古事記にも日本書紀にもない。しかしすでに見たように日本書紀の編纂者たちは卑弥呼のことは知っていて、魏志倭人伝を利用して彼女を神功と同一人物だったように仕組んでいる。

だが邪馬台国を脅かし卑弥呼を恐れさせた強大な狗奴国はどこにあり、その男王の卑弥弓呼は誰なのか、日本書紀にはなにも言及がない。そして卑弥呼・男王・壱与と続く王統に対応する皇統が日本書紀と古事記に見られないことを見れば、邪馬台国がどこにあったにしろ邪馬台国の卑弥呼と大和王朝とは連続性のないものだったわけである。

それはまた五世紀の「倭の五王」についても言い得る。記紀の編纂者たちは(かたわらにあった「梁書」からも)中国史書が「倭の五王」について書いている事実を知っていながら、全く彼らに触れようとしない。それは「倭の五王」が大和王朝と無関係だったからであろう。少なくともその可能性は排除できない。

こうして少なくみても五世紀末までの天皇たちは、伝承にある様々な人物を都合の良いように加工して利用しているか、全く架空の人物であって、系統的には実在しないと見てよい。

それでは記紀で応神の五世孫と記されている六世紀初頭の継体以後の皇統は正しいのだろうか? 記紀の捏造性がこれほどすさまじければ、それもそのままでは信用できない。

たとえばすでに見たように『隋書』では7世紀初頭の推古時代の倭王について、姓を「阿毎」、名を「多利思北孤」と記している。隋書ではこの「阿毎多利思北孤」は607年に隋に使者を派遣しているが、「阿毎多利思北孤」という名前は、明らかに男性王の名前である。だから女王の推古のことではありえない。

隋の煬帝によって派遣された中国使節の裴世清も、日本書紀の推古紀に詳しくあるように、608年にこの「阿毎多利思北孤」王に直接対面しているから間違いはない。

一部の研究者は、女王であることが分かれば隋に軽く見られるから、裴世清との対面のとき推古の代わりに聖徳太子が出たのではないかとしている。これはいわばアメリカ大使を偽の天皇や偽の首相と対面させるようなものである。

国交のある国の王が男性か女性かはふつうは国交樹立前に分かっている筈のものだが、かりにそうでなくとも長くは隠しようもないもので、いずれ露見する可能性が高い。露見すると国交断絶だけでは済まず大変なことになる。だからこの手は絶対に使えない。というより魏志倭人伝にもある女王・卑弥呼のことを考えれば、女王であることを隠す必要は特段なかったといえよう。

ところで、前章で全文紹介した中国史書の魏志倭人伝は卑弥呼を「倭女王卑彌呼」と何度も記している。中国史上、「女帝」は21世紀の現在に至るまで(唐の武則天以外)存在しない。

そういうわけで中国人にとって女王なるものは非常に特異な興味ある存在であるばかりでなく、交渉相手国の最高権力者が女性であるという事態は、外交的にも政治史的にも是非とも抑えておかねばならない要点なので、正史である隋書が「阿毎多利思北孤」を女王として記さなかったというのは、非常に理解しがたい。

つまり推古が女性大王だったならば隋書で必ず「女王」として記録された筈なのだ。となれば聖徳太子の時代である推古(593~628)でさえ偽りの天皇だったということになる。

「天皇家の無姓問題と国名『日本』への更号について」の章の冒頭に一部引用したように、隋書は「阿毎多利思北孤」が男王だったことを、「王妻號[奚隹]彌、後宮有女六七百人」(王の妻は[奚隹]彌と号し、後宮には女が600~700人いる)という記述で明瞭に示している。(注:[奚隹]彌でケミと発音する)

日本のアカデミズムは以前から推古の実在性について疑問視するのをいわばタブーとしており、そのためこの隋書の記述もあまり重視しない。なかには600人から700人の女が後宮に居るというのは甚だしい誇張だとして、資料としての信憑性を疑問視する学者もいる。しかし同じ隋書倭国伝にある「日出ずる処の天子・・・・」は認めておいて他の記述には頬かむりするというのはいただけない。

妃嬪愛妾だけでなく雑用女性も含めれば、一国の国王の後宮に600人~700人の女がいるというのはむしろ自然ではないか? 一説には百済滅亡時、その後宮に「三千宮女がいた」とも言われている。これこそ誇張であろうが、この時代、豪族や大臣の邸内でも少なくとも女性100人ぐらいは働いていたのではないか。

そもそも数は量に関する問題であって、量の問題で質の問題まで度外視してはならない。推古時代の倭王が男王だったかどうかは量ではなく質にかかわる問題である。これには聖徳太子が実在したかどうかも関連してくるので、むしろ日本書紀の根幹に関わる大問題だと言って良い。隋書のこの記述をどう解決するのか、この問題について正面から取り組むことこそ本来のアカデミズムというものではないだろうか。

また隋書に「倭王姓阿毎、字多利思北孤」とある「阿毎多利思北孤」の「阿毎多利思」を「天足」と見て「天の充溢」などと意訳し、それに「北孤」を付け足した「阿毎多利思北孤」を「天の充溢のある壮士」と解いて、姓でも名前でもないと主張する学者さえいるけれども、それはおかしい。

原文にある「北孤」(ホコ)は「比孤」(ヒコ)の誤記だと見る学者もいるが、ともかく隋書にははっきり「姓」と「字」が別々に指摘されて記述されている。したがって隋人が日本の使節から、「姓はアメ」、「字はタリシヒコ」あるいは「タリシホコ」、と直接耳で聞いたからこそ「倭王姓阿毎、字多利思北孤」という記述となった、と解釈すべきだろう。

つまり推古時代の倭王の姓名は事実「アメタリシヒコ」あるいは「アメタリシホコ」だったということである。もしかすると日本の使者が「漢字音で表記するとこのようです」とみずから「阿毎多利思北孤」と示したかもしれない。ともかく、いずれにせよ、百歩譲っても、この「天の充溢のある壮士」は「壮士」(ヒコ・ホコ)なので、結局、女性ではなく、女帝の推古を指し示しているものではない。この時代の倭王は男性だったということである。

ちなみに森博達氏は『日本書紀の謎を解く』において α 群を中国人によるとし、巻一四(雄略紀)から巻二十一(用明紀・崇峻紀)までは続守言、巻二十四(皇極紀)から巻二十七(天智紀)までは薩弘恪の手になるものとした。

その際、続守言は本来は巻二十三(舒明紀)まで書く筈だったが、病気あるいは死亡などによって巻二十一までとなり、しかもその巻二十一も完成しないまま末尾部分を残したとする。末尾部分に中国人にはありえない倭習や語法があるからである。ところがそれがちょうど馬子による崇峻殺害(推古即位の直前)部分なので、したがって結果としては続守言は推古紀を書くには至らなかった。

ところで日本書紀編纂のとき記述者たちの横に『隋書』があったことは確かめられている。『隋書』にはかの推古時代の倭の男王「阿毎多利思北孤」のことが記されている。つまり、もし森氏の述作者説が正しいとすれば、続守言は隋書の記述と全く異なった倭王について書かなければならない羽目に陥ったということになる。

これは中国人としてはとても痛い。『隋書』『日本書紀』ともに国家の正史だから、この傷は中国人と日本人とりわけ母国の中国人に対してのちのちまで永久に残ってしまう。それで病気や老齢を口実にして退き、そのうちに死亡したのかもしれない?ということになるだろう。

続守言が書き残した部分は、当然、同時並行的に自分の分担部分を書き進めていた薩弘恪に委ねられてしかるべきものであろうが、その薩弘恪も、(天智紀を最後までし遂げているところをみてもまだまだ健康だっただろうが)、推古紀は書いていない。彼もまたそこはあれこれ理由を挙げて断り、引退したのかもしれない?・・・ということになる。

そこでしかたなく β 群の書き手に委ねるほかなかったのだろうか??? 結果として、巻十四から巻二十七までの α 群の大海のなかにぽつんと β 群の小島(巻二十二の推古紀と巻二十三の舒明紀)が二つ浮かんでいる格好になっている。

さて近年になって大規模な前方後円墳である丸山古墳のすぐ東側に位置する、それよりずっと小規模の方形墳(植山古墳)内に(この時代を特徴付ける)双室墳墓が発見され、それが日本書紀の推古紀最後の文章を実証するものではないかとして学会でも重視された。

推古紀の三十六年条には、

「秋九月二十日、始めて天皇の喪礼を行った。このとき群臣はそれぞれ殯宮に、誄をのべた。これより先、天皇は群臣に、「この頃五穀がみのらず、百姓は大いに飢えている。私のために陵を建てて、厚く葬ってはならぬ。ただ竹田皇子(敏達天皇と推古天皇の皇子)の陵に葬ればよろしい」といい残されたので、二十四日、竹田皇子の陵に葬った。」(後に河内国磯長山田陵に改葬)─ちなみに丸括弧内は日本書紀にない説明文─

とある。植山古墳の東の石室には石棺があるのに西の石室にはないなど、この通りの出土状況だったので、学会でも近年発見されたこの合葬陵墓をおおむね推古紀にあるそのときの陵墓とみなしたわけである。それはまた推古女帝の実在性を強力に示すものとされた。

しかし三十六年もの長きにわたって大王であった者が、(あたかも大王として生きた痕跡をみずから隠すかのように)、なんと自分の息子の墓に埋もれて合葬されてしまうということが果たしてありうるのだろうか? これでは主客転倒である。

しかも日本書紀は竹田皇子の陵墓名を記していない。つまり植山古墳がはたして推古とされた女性とその息子の合葬墓かどうかは定かでない。

息子の墓に葬られたというのは、単純に、推古とされた女性が死んだ時、まさしく大王でなかった証として見るべきだろう。大王でなかったからこそ、そういう格式に捉われない(大王墓としては)例外的な埋葬が出来たと解釈すべきではないか?

そして推古がのちに移葬されたのは、持統天皇が日本書紀において推古なる偽りの女帝を捏造して以後のことではないだろうか? であれば、飢饉のために薄葬を推古みずから委託したというのも、むろん後でなされた作り話の理由付けだろう。

それに、植山古墳の石室の規模も石材の大きさも馬子の墓とされる石舞台古墳のそれより小さい。両者の規模には巨人と小人ほどの差がある。大王の推古が、築造されて間もない(臣下である)馬子の墓を直接目にしながら、それより小さな墓に、しかも自分の墓でなく息子の墓に、みずからを葬らせるというのも非常に不自然な点である。

これでは政治体制としての示しがつかない。同時代の古墳規模の大小はそのまま被葬者の地位の高低を意味するので、石舞台古墳の馬子の方が地位が高かった、つまり馬子の方が大王だったということになる。

蘇我王朝を消去することは日本書紀の最大目的の一つだったから、その点では抜かりはなかったと見ることが出来る。誰かを馬子大王と取り替える際に、みずからが女性であることも考慮して、持統は推古なる女帝を捏造したのではないだろうか? おそらく推古とされた女性は蘇我王朝に先立つ王朝最後の大王の娘だったに違いない。

さて、これらを見ると日本書紀では中国史書に出ている倭王はすべて無視されている。あたかも日本書紀の編纂者たちは中国史書を全く知らないかのようだ。しかし卑弥呼を神功だとして細工しているのを見れば、中国史書や朝鮮史書を横において書いているのは明らかである。

げんに神功紀や応神紀には「百済記」からの引用文があるし、また雄略紀や武列紀には「百済新撰」、欽明紀や継体紀には「百済本記」(「百済本紀」ではない)からの紹介文もある。

これら「百済記」も「百済新撰」も「百済本記」も、(そこに百済滅亡後の天智・天武時代になってはじめて現れる「日本」や「天皇」という語があるのをみても)、自らの歴史を偽るための偽書あるいは改変文書であると思われるが、とにかく中国と朝鮮の史書は日本書紀の編纂者たちの傍らにあったわけである。日本書紀の編纂者たちの横に魏志・史記・漢書・後漢書・梁書・隋書などなどがあったことは、それらからの潤色が見られることで判明している。

とすれば、なぜ中国史書の倭王と日本書紀の天皇とが全く系統的に符合しないのであろうか? あるいは日本書紀の編纂者たちはなぜ符合させようとさえしないのか? 答えは簡単である。それは日本書紀の皇統譜が史実でないため符合させようがなかったからに他ならない。

こういうわけで日本書紀の皇統譜はほとんど信頼できない。たぶん日本書紀が依拠した旧古事記の神武から推古までの皇統譜そのものが厳密な意味では架空なのだ。したがって各天皇の事跡も当該天皇の事跡としてはほとんど全て架空なものになる。

日本書紀は、みずからは神代紀や皇統譜を創作せず古事記に依拠するという形をとることで、なにほどかの客観性をかもし出そうとしたと言える。そのときすでに指摘したように両書間にズレを意図的に構築することによって、一致する項目については史実であるかのような細工を施した。完全に架空なものを史実と見せかける細工である。

しかしむろん古事記における天皇にはモデルが存在するケースも多くあるだろうし、様々な事件にも史実やモデルはあるだろう。それは神代紀にも言える。

とはいえ大抵のところ古事記や日本書紀に描かれている出来事はほとんど全てにおいて極度に粉飾されており、多くは創作だと思われる。粉飾と創作のほとんどは、朝鮮=統一新羅に対する無視・軽蔑・敵意と、蘇我王朝の否定と、天孫皇統一系化が最大の原因である。

おそらく倭国の王朝は概ね(1)奈良のヤマト王朝→(2)河内王朝→(3)継体王朝と歩んできた。6世紀末葉から7世紀前半は、継体王朝を転覆した馬子に始まる蘇我王朝だったと思われる。この蘇我王朝を乙巳の政変で倒してついに「扶余王朝」を開いたのが、「中大兄皇子」(天智)なる百済王子の扶余翹岐である。

一部の熱狂者や日本古代史に詳しくない者を除けば、今では神武以来の皇統一系を信じる者はいないが、少なくとも乙巳政変の直後、「鞍作をもって天子に代えられましょうか」(豈以天孫代鞍作耶)という中大兄皇子の言葉には、大王位の取替え可能性が含まれている。

もし神武以来の皇統一系が事実であれば、豪族が大王位に誘惑されるということは決してありえない。大王が「天孫」なら、なおさらである。日本書紀が記述する中大兄皇子の(むろん架空の)この言葉は、過去の王朝が一系でないばかりか、王朝は容易に可換であり、したがって蘇我入鹿も大王たりえたこと、さらに大王だったことを暗に示している。

「日本書紀」は中大兄皇子に切りつけられた入鹿が、「日嗣の位においでになるのは天子である。私にいったい何の罪があるのか」と言ったとして、死に際して入鹿が臣下を自認したかのように組み立て、また蝦夷側で蜂起した漢直に対し、中大兄皇子は、「天地開闢以来君臣の区別が始めからあることを説いて」その抵抗を断念させたとして、いかにも天地開闢以来天皇家はずっと君位にありつづけたかのように捏造している。

しかしそれでは乙巳政変すなわち母なる皇極の大極殿の座所で皇極の皇子がそこに参内した入鹿の暗殺にあれほど入念な準備工作と実行計画を立てなくてはならないのが理解できない。宮殿の警備体制はいつも皇極-中大兄皇子側(王室側)にある筈だからだ。入鹿はその中に参内するのだから、たとえ皇極紀にあるように「昼夜剣を帯びて」いても無防備に近い。

にもかかわらず、あたかも入鹿大王の座所でその警戒をかいくぐりながら、うまくだまして防備を解かせて、入鹿大王の暗殺をなんとか成し遂げたかのような、実質そんな困難な情景描写になっている。つまり入鹿暗殺の困難ないきさつは蘇我王朝の存在を要求している。

乙巳政変の入鹿殺害の翌日、「蘇我蝦夷らは殺される前に、すべての天皇記・国記・珍宝を焼いた。船史恵尺はそのとき素早く、焼かれる国記を取り出して中大兄にたてまつった」と皇極四年六月十三日条にある。

推古二十八年条には天皇記・国記・本記は聖徳太子と馬子とが相議って記録したとあるが、王統を記録するこれほど大事な書籍がなぜ蘇我家だけにあるのか? これは蘇我家が大王家であり、そこにこそ天皇記・国記・珍宝があったことを示すものではないか? でなければ国記を中大兄皇子にたてまつるというようなことは意味を成さない。

これは国記が蘇我家から中大兄皇子に渡ったということよりも、むしろ倭国の大王位の(実質的な)移行を暗示している。(ちなみに「天皇」という称号はまだないので「大王記」は存在しても「天皇記」というものはなかった筈である)

また皇極三年十一月条に、「蘇我の大臣蝦夷と子の入鹿は、家を甘橿岡に並び建てた。大臣の家を上の宮門(みかど)と呼び、入鹿の家を谷(はざま)の宮門といった。男女の子たちを王子(みこ)といった」(蘇我大臣蝦夷・兒入鹿臣雙起家於甘梼岡。稱大臣家曰宮門。入鹿家曰谷宮門。稱男女曰王子)とあるのも、蘇我家が大王家であったことを暗示するものだろう。

ちなみに、筆者も数度登ったことのある南北六百数十メートルほどの細長い甘樫の丘一帯はどうやら蘇我氏のものだったようである。最近その東の麓の(駐車場近くの)一角から上記のものらしき遺構が発見されたが、せいぜい10坪ほどの建物の群でしかなく、到底「宮門」といったものではなかった。つまり上記の記述は蘇我家逆心説を唱えるための虚偽であるが、これもそもそも蘇我家が大王家だったことの反映だろう。

その他にも甘樫の丘の北端あたりに推古の豊浦宮(現在は向源寺)がある。そもそもこれは蘇我氏の邸宅の一部であった。つまり推古なる者は蘇我氏の邸宅にいた者だったわけである。また甘樫の丘の南端あたりの学校敷地に最近(2017)になって蘇我蝦夷の墓と思しき方墳も見つかった。

飛鳥のずっと南部には馬子の墓とされる石舞台古墳があり、そのさらに奥の山間に馬子の父とされる蘇我稲目の階段式ピラミッド風の都塚古墳(方墳)がある。考えてみればそもそも飛鳥地方中央北部の飛鳥寺は蘇我氏の氏寺ともされているので、こうなると飛鳥地方一帯が蘇我氏の所有だったわけである。その領域の中には豊浦宮・小墾田宮・板蓋宮・川原宮・岡本宮・浄御原宮などの飛鳥時代の王宮がある。これらの王宮は蘇我氏のいわば広大な敷地内に建てられていたことになり、これはつまり蘇我氏が一豪族でなく大王家だったことを示すものといえる。

蘇我家が大王家であったことを暗示する記述は他にもいくつかある。少し遡ると、皇極元年七月二十七日条では、蝦夷が日照りのための雨乞いをしているが、これは(中国皇帝もそうであるように)本来、天皇の行事である。また同年十二月条には、「この年、蘇我大臣蝦夷は、自家の祖廟を葛城の高倉にたてて、「やつらの舞」(六十四人の8×8の方形の群舞で、天子の行事)をした」とある。

「宮門」「王子」「祖廟」、次に出てくる「陵」という表現も大王家レベルのものであるが、8×8の六十四人の方形の「やつらの舞」もそうである。諸侯豪族は「6×6」の36人、大夫は「4×4」の16人、士は「2×2」の4人という格式が決められている。

さらに同じく同年十二月条には、蝦夷は生前に自身と入鹿の墓を造ってそれぞれ「大陵」(おおみささぎ)、「小陵」(こみさざき)としたともある。皇極二年十月六日条では、蝦夷が入鹿に紫冠(最上位の位階)を授け、入鹿の弟に「物部大臣」の称号を与えているが、冠位や氏姓の下賜は天皇の権限である。

これらをみると蘇我王朝の存在が浮かび上がってくる。それとともに、大王家(天皇家)というものが、神代からの万世一系どころか、ずいぶん相対的・可換的で、結局のところ短期的なものだったことが分かる。

なぜなら蘇我王朝が実在していれば万世一系でなかったことなり、一豪族の蘇我氏が天皇家にこのように挑戦しているのであれば、それはそもそも天皇家なるものが神聖なもの・長期的なものでなく、相対的・可換的・短期的なものだったということになるからである。

常識的には、住居が「宮門」で、墓が「陵」で、子どもたちが「王子」で、あれこれの行動や行事が大王のそれで、しかもこういう状況がいわば常態化していたということは、事実上あるいは事実、馬子も蝦夷も入鹿も大王で、蘇我王朝が実在したということである。

大王が別にいてしかもそれを踏みにじるように公然とこうしたことをするというのは、みずから大王になりたいからであり、そういう野心家が大王家にのみ許されるこれらの名称や権能だけを奪いながら大王位そのものは簒奪しないということはまずない。

大王家が別にあるなら、みずからを「宮門」「陵」「王子」などなどで飾ってみても何の意味があるのだろう? 大王家を蔑(ないがし)ろにするこういう類の地位簒奪性の暴挙を敢行しながら、あえてなおその大王家を温存する確率はいかほどか?

つまり本当は蘇我氏が大王家であったということである。「宮門」「陵」「王子」などなどの名称が使えたということは、その時代ではそれらの名称を合法的に使えたということであり、蘇我王朝の実在性の証といえる。

もしかりにそれ以前の大王家の血筋が根絶されずに残存していたとしても、合法的な大王家の地位は蘇我氏に移っていたということだ。たとえAなる旧王朝が蘇我王朝に取って代わられ蘇我王朝がさらにこの元のAなる王朝に取って代わられたとしても、継起的には蘇我王朝が合法的に存在していたことになるということである。しかも蘇我王朝に取って代わったのは元の王朝ではなかった。

蘇我王朝が成立したとき、もしその国名を「倭」とは異なるものにしていたならば、蘇我王朝は日本書紀の万世一系論のなかに埋没することはなかったに違いない。たとえばもし武則天が立てた国家の名が「唐」のままだったなら「周」は唐史のなかに埋没してしまったかもしれない。「周」が唐史のなかでその実在性を失わなかったのは、ひとつには「唐」ではなく「周」という国名を名乗ったからでもあろう。

しかしそれぞれ異なる王朝だった北九州の倭や奈良盆地の倭や河内平野の倭のように、蘇我王朝もまた数百年来のこの「倭」を国名として踏襲したことで、のちの日本書紀に万世一系捏造の機会を与え、ついに一豪族と化して、王朝としての実在性を奪われるに至った。

蘇我氏は古くは百済の出自だとされるが、もしそうであれば百済王家の風下にいたことになる。百済武王の子の中大兄皇子なる翹岐が築いた新王朝の流れからすれば、倭国の大王家だった蘇我氏もまた風下に見えた筈で、そうした流れの中で記された日本書紀において、蘇我氏を一豪族化するのは自然な成り行きとなるだろう。

日本書紀が蘇我氏の傲慢な振る舞いを記述するとき、かつて蘇我大王家が日々なしていた数々の行事を、そのまま皇位を無みする証例として利用できるわけである。

それでもまだ蘇我王朝の実在性にどうしても首を傾げてしまうのは、日本書紀の作り出した架空の「皇統一系の天皇家」という強固な幻想のためであろう。かつての皇国史観のなごりの所為(せい)だといっても良い。

一体全体、一般になぜ蘇我氏がずっと一豪族だったと主張しようとするのだろう?

(1)実力や権力はあっても大王の即位式を経なかったという制度的な非合法性のため?

(2)馬子や蝦夷や入鹿がみずから大王を名乗らなかったから?

(3)名実とも立場を失ったとしても依然として旧大王家の者たちが生存し続けていたから?

(4)蘇我王朝が結局、もとの旧大王家に取って代わられたから?

(5)日本書紀にそう記されているから?

(6)そう判断できる確かな考古学的証拠があるから?

(6)は存在しないのでおそらく(5)であろうと思われる。しかし(5)は日本書紀が史実を正しく記述している場合にのみ正当性がある。筆者は馬子・蝦夷・入鹿は大王の即位式を経て即位したけれども、日本書紀がその事実を曲げて伝えていないだけなのだと考えている。

そもそも用明天皇の病死直後、馬子は、穴穂部皇子(欽明天皇の皇子)と宅部皇子(宣化天皇の皇子)を殺している。そしてその後、崇峻五年十一月三日、東漢直駒を使って、崇峻天皇を殺している。そのあと即位したのが欽明天皇の第二女とされる推古(炊屋姫=額田部皇女)である。

ふつうどこの国でも王子を二人も殺し大王さえ殺して何の咎めもないなら、これは蘇我馬子による易姓革命、蘇我王朝の成立であろう。しかし日本書紀は神武以来の天孫万世一系を前提としているので、「蘇我氏はどこまでも天皇家周辺の一豪族にすぎない」とせざるをえない。

その結果、出来事全体を神武以来の天皇家史における一重臣の政治騒擾程度に変形してしまい、結局、天孫天皇家に属する推古の即位という姿にしてしまう。

むろん馬子は神武以来の天孫天皇家なるものなど存在しないことを、(先行諸王朝の後裔たちがあちこちにいるなど)現実体験上、知っていた筈だし、中国では易姓革命が何度となく起きていることも知っていて、むしろそれが歴史の普通の姿であることを熟知していたわけである。

馬子にとって先行する王朝を滅ぼして蘇我王朝を打ち立てるのを阻む「天孫神聖不可侵感」などのような心理的障碍など特段どこにも存在しなかった筈である。絶好のチャンスなのにわざわざこの数百年来、存在しなかった女王を擁立してまで、蘇我氏が後ろに引き下がることはない。

それに二人の皇子を殺し天皇さえ殺してもし蘇我王朝を打ち立てなかったならば、自分たち蘇我一族がこの天皇家からいつどのような仕返しを受けるか知れたものではない。したがって蘇我王朝は崇峻天皇を殺したとき樹立されたとみるのが自然であろう。

蘇我馬子・蝦夷・入鹿が大倭王朝の大王だった可能性は大きい。それが断絶したのが乙巳の政変であろう。そのあたりから、のちに天智へと続く一つの王朝の流れが兆し始めたと思われる。

そしてその天智朝が成立すると、そこから(天武を挟んで)持統・文武・元明・元正へと続く女帝の多い流れが、のちに皇極なる女帝を創作し、乙巳の政変後の孝徳に続く斉明を(はじめての即位なのに)重祚とさせ、そのあと天智に続けさせたのではあるまいか?

つまり古くからの倭は乙巳の政変と孝徳朝へのクーデターで(実質的に)滅び、いわば在日百済としての日本が樹立された。むろん先に架空の皇極を立て後に実際の斉明で重祚させたのは、そこに王朝交代が起きた事実を隠蔽し、持統→天武→天智から神武へと遡る一系化を細工するためであろう。重祚ほど一系化に便利な手立てはない。途切れた切れ目を糊付けできるからである。

日本書紀では「重祚」はこれが唯一で、他に「続日本紀」に孝謙天皇が称徳天皇として重祚しているのがあるのみである。現在まで続く125代の長い天皇家の歴史のなかで「重祚」はこの二度しかない。したがって重祚は異常で不自然な事態だといえよう。皇極/斉明の重祚は王朝交代・王朝断絶の隠れ蓑なのだ。

ちなみに「皇極」の「極」のそもそもの意味は「棟木」である。それは屋根の一番上で左右の屋根を支える中央の水平の木であり、(建物最上部の)右側と左側の屋根をそこでつないでいる。

したがって「皇極」とは「天皇をつなぐ棟木」という意味で、いわば「天皇の糊付け」である。そういう意味での「皇極天皇」なのであろう。このように「皇極」という二字には途切れた切れ目をつなぐ重祚の暗示が潜んでいる。「皇極」の「皇」にはむろんすでに触れた(「日本」の皇祖なる天智の母上さま」という意味の)尊号である「皇祖母尊」との絡みもある。

それでは「斉明」の場合はどうか? 「斉明」の「斉」の意味は「整えて等しくする」だから、「斉明」は「整え等しくして明かす」となる。すると「皇極/斉明」で、「天皇を(架空に)つなぎ、整え等しくして(その秘密を)明かす」という意味になる。これは重祚のカラクリの開示的暗示であろう。

そういうわけで、倭の王朝断絶をもたらした乙巳の政変と孝徳朝へのクーデターの主導者である天智は、やはり新王朝を創始した百済系の「天命開別天皇」(「天命でもう一つ別の百済を開いた天皇」あるいは「天命で倭国とは別の百済国を開いた天皇」)なのであろう。

それを天智・天武後に天智系の持統が記紀を編纂したとき(一般唐人や倭人の目から)天智・天武や自らの出自を隠すため、(また神功-応神による三韓支配権の遺産相続のため)、姓氏を消滅させて架空の皇統譜を作り上げ、有力豪族でかつて大王家でもあったことのある門閥を臣や連という姓の臣下となし、神代以来の万世一系の天皇家という姿にしたというのが真相だと思われる。

ところで、蘇我王朝を消去することで実は中国史に対する記述もまた歪められた。「隋」(581~618)という国家の存在が日本書紀からほとんど消え失せたのである。

日本書紀は隋書にある開皇二十年(600)の第一次遣隋使のことには全く触れない。607年(推古15年/大業3年)の小野妹子の第二次遣隋使と翌年の同じ小野妹子の第三次遣隋使と犬上御田鍬などを派遣した614年(推古22年)の最後の遣隋使について触れるのみだ。しかも日本書紀では小野妹子を隋ではなく「大唐」への使者としている。犬上御田鍬についても同様だ。

608年に小野妹子が帰国するときに伴った隋使の裴世清についても、一貫して「大唐客」あるいは「唐客」あるいは「大唐使人」としている。しかも小野妹子が隋の煬帝から託されその後百済人に盗まれて紛失した(とされる)国書についても、「唐帝以書授臣」として、唐帝が授けたものとしている。

(「隋書倭国伝」とその訳文についてはここを参照していただきたい。この参照サイトではそもそもの原文の「多利思北孤」を「多利思比孤」としているが、筆者は原文どおり「多利思北孤」とした。「北孤」(ほこ)でも「比孤」(ひこ)でも今の議論の大筋では特に問題はない)

「隋」について語りながら「唐」と間違えるのは、「江戸時代」について語りながら「明治時代」と間違えることに匹敵する。これはほとんどイギリスとアメリカ、いやソ連とロシアを混同するに等しい。

アカデミズムの世界では概ね「日本書紀は隋と唐を混同した」と考えられているが、よくよく考えてみればその見解はナンセンスだといわざるを得ない。小学生ならこういう混同もありえるだろうが、中学生となると決して混同はありえない。それほど幼稚な混同なのだ。

日本書紀は三度の遣隋使しか言及しないが、(隋書「煬帝紀」を参照すれば)実は隋に五度以上も使節を遣っている。五、六度、使節を派遣しておきながら名前を混同するということなど100パーセントあり得ない。しかも正史においてをや。これは絶対に断言できる。

百歩譲って、隋・唐がどこかの小国だったのならもしかすると混同もあり得るかもしれないが、隋・唐は倭国・日本の運命に決定的な影響を与え続けてきた近隣唯一の世界帝国なのだ。いわば世界の中心国家だったわけである。そうであればこそ遣隋使や遣唐使を派遣したのではなかったのか。にもかかわらず正史を書くほどの者たちが両者を混同するなど、到底ありえる話ではない。

隋が唐の直前国家でなく数百年も昔の国家だったのならいざ知らず、そもそも隋が唐によって亡ぼされたからこそ唐が存在し、日本はその唐と外交関係を築いているのである。そういう建国の事情を知っていなくては、もとより唐との外交もありえない。倭国使節は唐という国家の存在理由や成立根拠の妥当性を慶賀しなくてはならないからである。

それにたとえば日本書紀は詳しく遣使小野妹子や裴世清来日のいきさつを記し、また第三次遣隋使のとき中国(隋)へ派遣した(高向玄理・南淵請安など)学生・学問僧八人の名前まで具体的に記しているが、これらはむろん手元にある史料を参考にして書かれているわけである。でないと個々人の名前まで書けるわけがない。

日本書紀の記述者はそうした史料からも唐でなく隋への使者・学生・学問僧であることを明白に知っていた筈なのに、「このとき唐に遣わされたのは学生だれそれ・・・・・学問僧だれそれ・・・・」というように、それを(隋ではなく)唐へ派遣したとしている。

なぜ日本書紀は開皇二十年の(最初の一番大事な筈の)第一次遣隋使について全く触れようとしないのか? なぜ「隋」という語を全て「唐」という語に置き換えて、隋なる国家があたかも存在しなかったかのように仕組んでいるのか?

日本書紀では「隋」なる語は一度しか現れてこない。「煬帝」も一度だけである。推古26年(618)八月一日条に、

「高麗遣使貢方物。因以言。隋煬帝興卅萬衆攻我。返之爲我所破。故貢獻俘虜貞公。普通二人。及鼓吹弩抛石之類十物并土物駱駝一疋。」

(高麗が使いをおくり、土地の産物をたてまつった。そして、『隋の煬帝は、三十万の軍を送ってわが国を攻めました。しかしかえってわが軍のために破られ、今そのとりこ二名、貞公と普通の二人と、鼓吹・弩・石弓の類十種と、国の産物・駱駝一匹とをたてまつります』といった)

とあるのが「隋」「煬帝」両語唯一の例である。これは隋が滅んだ年の出来事の記録で、高句麗使節の言葉の中にやっと存在するに過ぎない。「隋」を全て「唐」と置き換え、隋帝も「唐帝」として記述している日本書紀の圧倒的な流れの中では、この記述も隋なる国家の存在を示すものとはなっていない。

なぜならもし意図的に隋を消去しているのであれば、「高句麗使節の言葉の中の一語だけなら隋があったということにはならないだろう」と判断して書き入れたのだし、また仮にこれを、姓が隋で名前が煬帝という者について記しているとして、隋と唐を混同しながら記述したのであれば、記述者の彼らでさえ、それでも結局、隋と唐の混同は避けられないままだったわけである。読者の混同については述べるまでもない。

それにしても「隋」を全て「唐」の字に置き換えて隋を消去しつつも、唯一、その大敗によってついには隋が滅ぶことになった敗北報告記事についてはちゃっかり載せているわけで、徹底して隋を無化しようとする意図がありありと見える。

しかしどちらにせよ日本書紀(推古紀)を書いた者たちは、いわゆる推古時代の一史料のなかの「隋煬帝興卅萬衆攻我・・・・」という記述を参考にしてこの一文を記したのである。

もし(ありそうにないが)隋と唐を日本書紀の記述者や監修者の誰もが一様に混同していたとしても、その一史料を目にしたとき、「あっ、隋なる国家があったのだった! いやー、すっかり忘れていて唐と混同していたよ!」と気づいたことだろう。

正史を書くほどの者たち(多少とも当時の内外の歴史に通じている筈の者たち)が、「隋煬帝興卅萬衆攻我・・・・」という記述を見てもなお隋と唐を混同し続けたということは100パーセントありえない。

「隋」という字の意味や「帝」という言葉の使用法を知らないということはあり得ない。「隋煬帝」という句を見れば、正史を書くほどの者なら誰でも「隋帝国の煬帝だ」とピンと来る。むろん「隋」の字のある隋時代の関係史料は他にもたくさんあって、当然それらにも目を通した筈なのだ。

げんに「隋書」が他の漢籍とともに筆記者たちの傍らにあったことが日本書紀の雄略紀と清寧紀におけるそこからの潤色で判明している。また、大業三年(推古15年 607年)の遣隋使・小野妹子のときの国書にある「日出處天子致書日没處天子無恙」(「隋書」)ついても、推古紀の十六年九月十一日条に「東天皇敬白西皇帝」と記述し直されて言及されている。

この記述し直しが可能なのは筆記者の横に「隋書」があったからである。「天皇」称号は天武以降のもので推古時代にはまだ使われておらず、これは「隋書」内の倭国からの国書にある「日出處天子致書日没處天子」の(天武・持統時代以降における)翻訳なのだ。

「日出處天子」を「東天皇」、「致書」「無恙」を「敬白」、「日没處天子」を「西皇帝」と一字一句たどって(つまり隋書を見ながら)翻訳したわけだ。筆記者の傍らに「隋書」があってそこからの利用もしながら、隋と唐を混同する確率はゼロ。つまり意図的に混同を演じている。

そしてそれを悟られまいと、隋書の「日出處天子致書日没處天子」をそのままは引用せずに「東天皇敬白西皇帝」という形で記述した。そのまま引用すれば隋書が傍らにあったことが露見し、推古紀が隋と唐とを意図的に混同していることも露見してしまうからである。

いまでこそ「世界史」の科目でだれもが隋や唐について学ぶが、当時はごくごく限られた少数者たちしか歴史書を手にし得ず、日本書紀を記述した者たちは、少なくとも、「これで、いずれ隋は存在しないことに十分なるだろう」と判断した筈である。

日本書紀が第一次遣隋使について全く触れず、さらに第二次などその他の遣隋使を大唐への遣唐使として記し、隋なる国家を消去している理由は、開皇二十年の第一次遣隋使のときの外交記録が倭国に残っていて、その内容が蘇我王朝を消去する日本書紀の偽史構成に全く不利だったからに他ならない。

第一次遣隋使の外交記録はむろん中国にも残されていて、隋書倭国伝はそれを史料として書かれ、そこにあの「阿毎多利思北孤」のことが記されているわけである。

隋書の開皇二十年条をみれば、倭国王の姓は「阿毎」、名は「多利思北孤」と記されているだけでなく、この王が妻を持ち、600人~700人の女を後宮に有しているという記述もあり、さらにそのときの官僚機構や地勢や風俗なども詳しく記されている。

なかでも大王の姓名や男王であることが、女帝推古紀を捏造する日本書紀の記述にとって大きな弊害となった。しかも隋書の開皇二十年条は蘇我王朝の実在性を指し示すものでもあり、推古を軸とした日本書紀の万世一系の皇統譜構想を崩壊させるものとなる。それで日本書紀は第一次遣隋使のことに全く触れず、しかも隋なる国家の存在さえ消去せざるを得なかった。

小野妹子が倭国に帰国するとき「唐帝」からの国書を紛失したという事件にしても、おそらく後年になって日本書紀がなした捏造だろう。隋の国書を紛失するということは隋を無化するということと等価なのである。

これは隋の煬帝からの国書であったが、結局、小野妹子はその国書紛失の罪を問われなかった。隋など存在してはならないように、(後年の偽史なる推古紀の中でさえ)その国書など紛失してもたいしたことではなかった。

それではなぜ日本書紀は隋を無化しようとしたのだろう? それは「隋が外交関係を結んだのは蘇我王朝だったから」としか言いようがない。もし皇統が一系だったならば、なにも隋を消去しようとする必要など起きない。

つまり倭国で蘇我王朝が滅ぶという王朝交代が起きたからこそ、その後皇統を万世一系化する際に、結果として隋の存在が障害となったのである。隋の存在した時代(581~618)はほぼ推古時代(593~628 実はほぼ蘇我馬子大王時代)と重なるが、蘇我王朝を消すには、それとの外交資料などを保管していた隋もまた消す必要があった。

いや、何よりもその倭国伝に当時の男性倭国王の阿毎多利思北孤のことが書かれている「隋書」の存在を知られないために、隋を消す必要があった。隋がなければ隋書なるものがあるわけもなく、したがって隋書を探す者もいない筈である。38年間しか存在しなかった短命の隋だから、唐初の中に紛れ込ませて消すことも出来ると考えられたのだろう。

日本書紀が蘇我王朝を消去したとき、隋も隋書もほとんど消され、煬帝のこの国書も盗難・紛失・消滅させられたといえよう。この国書の中には、開皇二十年条にある第一次遣隋使のときのような、馬子大王と蘇我王朝の実在を示し、女帝推古の虚構を明かす決定的な文言があったかもしれない。

むろん遣隋使が帰路に国書を紛失したということにすれば、その内容も分からないことにでき、日本書紀はその国書の引用をせずに済むわけである。煬帝の国書が手元にあるとなれば無視できず、正史としてはその内容の紹介は避けられない。むろん隋の存在も明らかになってしまう。

日本書紀は、第一次遣隋使のことに触れず同時にこの国書の内容について頬かむりしている限り安全だと考えたのだろう。筆者は、日本書紀が書かれるとき史料の一部としてこの国書も調べられてその内容が危険であることが改めて分かり、始末・廃棄されたと想像している。

ふつう煬帝の国書の内容が倭国の大王を隋の臣下として扱う内容だったため、それが倭国の大王の怒りを惹起するのではないかと畏れた小野妹子が盗難・紛失を演じたのであろうとされているが、真相はそうではなかったということである。

もし紛失・盗難を演じたのであれば、小野妹子の断罪は避けられなかった。この断罪がなかったということは、この紛失盗難事件そのものが後世の作り話、日本書紀による捏造だったということであろう。

いうまでもなく、中大兄皇子の乙巳政変こそが新しい大王家の実質的な出発点を構成したといえる。のちにその線上で日本書紀も書かれた。日本書紀は蘇我王朝の存在を消去しその三人の大王の本当の名を隠し、それぞれに「馬子」「蝦夷」「入鹿」という蔑称を与えている。

「馬子・蝦夷・入鹿」三代の漢字の一番前の「馬」と一番後の「鹿」をつなげば「馬鹿」になる。これを「蝦夷」とからめて三代の名前の意味を読み取れば、「野蛮で未開の愚かな狼藉者たち」となる。

一説に「馬鹿」という言葉(「バカ」という発音ではない)は「史記」(紀元前91年 司馬遷)に記されている秦末の次の故事に由来するとされている。

「史記」巻八十七李斯列傳第二十七に、

高自知權重,乃獻鹿,謂之馬。二世問左右:「此乃鹿也?」左右皆曰「馬也」。

とある。すなわち始皇帝の後を継いだ二世皇帝の胡亥に、あるとき実力者の宦官・趙高が群臣の居並ぶ前で鹿を献じて、皇帝に「これは馬です」と言った。皇帝は「これは鹿では?」と反問したが、趙高を恐れ皇帝に鹿を指して「馬です」と言った群臣たちは生き延び、そうでない者たちは滅ぼされたという。

(不条理を暴圧で強いるという)「史記」のこの故事について日本書紀の編纂者たちが知らなかった筈はないから、たとえ「馬鹿」という単語はまだ存在しなくても、「馬」と「鹿」に関するこういう故事の意味で「馬子」「蝦夷」「入鹿」が蘇我三代の蔑称として与えられたに相違ない。門脇禎二氏も蔑称論を唱えている。

たんに「馬鹿」という単語が古来中国にも鎌倉時代中期以前の日本にも存在しないということで蔑称論を否定してはならない。たとえ「馬鹿」という単語がなくても「馬」と「鹿」のこの故事が知られてさえいれば、「馬子」「蝦夷」「入鹿」は蔑称として成立しうる。

事実「馬子」「蝦夷」「入鹿」は単に「馬子」「蝦夷」「入鹿」であって、「馬鹿」という単語が存在することを前提としてそれらが成り立っているというわけではない。

ところで、たとえば古代には、「大伴鯨、土師莵、巨勢猿、倉小屎、鴨蝦夷、粟田飯虫、久米子虫、舎人糠虫」などという名前も見られるから、 「馬子」「蝦夷」「入鹿」が蔑称でないという主張がある。

大伴鯨から舎人糠虫までの名前については、父母が果たしてこのような名前を付けたのか、それとも今で言う何らかの理由のもとに類比あるいは差別された「あだ名」のようなものなのか、分かりかねるが、その中のいくつかについてはさすがに父母がこのような名前を付けたとは考えにくい。

ともあれ、これらの蔑称のような名前が古代に散見されるからといっても、それは主として中堅層以下でのことで、権威と威厳を誇るべき政治支配者の蘇我家の名前が三代にわたって「馬子」「蝦夷」「入鹿」というのは、(「日本書紀」が蘇我氏を憎んでいる以上)、やはり蔑称として付けられたのであろう。

というのも、史記の故事では皇帝や群臣の居並ぶ場に入ってくるのは馬でなく鹿である。「鹿を入れる」。それを「入鹿」と表現しているとすれば、「馬子」「蝦夷」「入鹿」が蔑称だったというほとんど確定的な結論が得られよう。

「鹿を入れる」というのは馬や牛や羊を入れるという状況とは異なり、ふつうはあまりありそうにない状況である。とくに宮廷内についてはそう言える。つまり史記のなかの先の故事を前提にしてこそ生じうる名前である確率が(「確定的だ」と言えるほど)非常に高い。

ただし「馬子」「蝦夷」「入鹿」はそれぞれの本名と、一部、発音が微妙にどこか似ていたかもしれない。漢字表記するときに様々な表記法があるなかで、蔑称化するため多少発音をデフォルメしたものと思われる。とりわけ「馬子」についてはそう言えよう。本名が「ウマコ」にどこか似ていたので、その「ウマコ」の「ウマ」が「馬」として趙高の「馬と鹿」の醜悪な逸話と結びつき、「馬子」になったのだろう。、

こういうわけで、「馬子・蝦夷・入鹿」は、「鹿を入れて・馬と言わせる男は、野蛮で無知な狼藉者である」という意味になる。

ちなみに史記原文の「獻鹿」は「鹿を献じる」だ。ところで「入鹿」の「入」には「納入」の意味もあり、「納入」は「献納」に通じるので、「入鹿」で「献鹿」という意味にもなる。

こうした事情は日本書紀において馬子から入鹿にかけての日本の歴史が極めて歪められている可能性を示している。

たとえば隋使の裴世清が608年に会った大王「阿毎多利思北孤」が蘇我馬子である可能性はきわめて大きい。筆者は「推古・舒明・皇極」の三代の実体を概ね「馬子・蝦夷・入鹿」に当てたい。

実は「推古」の中に「馬子」が隠れている。「推」とは「追いやる・押しのける・引いて移る」などの意味だから、「推古」で、「過去に追いやる・昔に押しのける・以前に引いて移る」となる。

ところで「推」は「手偏」に「隹」(とり)としてよい。「隹」は「鳥」→「酉」となる。すると、「推古」の二字で、「酉から過去へ引いて移る」となる。そこでどれほど引いて移るかであるが、手偏が三画なので「三」とすると、「推古」で、「酉から過去へ三つ移る」となる。むろん「酉より三つ古い」でもいい。

十二支(子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥)において酉から三つ古い過去に移ると「午」になるが、「午」は「馬」と書き換えていい。すると「推古」は「馬」を指す。「推古」の「古」(こ)を今度は「子」(こ)とすれば、「推古」は「馬子」に変換できる。

ここで三画なら手偏でも何でも良いというのではない。というのも「手」はそれによって物を並べて順番を決めるものでもあり、また数詞と結びついて(とくに日本では)順序を示す場合にも使うからである。だから「隹」に手偏を持つ「推」が不可避的に選ばれた。こうして「推」の一字で、「隹」から三手目・三番手・三番目、という意味が構成され、「推古」(手偏・隹・古)で「三つ・酉より・古い」となるわけである。これは一意に決まる。

さて、この場合、意味からいえば「推古」も「推前」も「推昔」も「推舊(旧)」もほぼ同じなので、漢風諡号の撰進者にとって「推古」「推前」「推昔」「推舊」のどれでも良かったのではないかと思われそうだが、それは違う。

「推前」の「前」や「推昔」の「昔」や「推舊」の「舊」は「馬子」の「子」(こ)の発音と違うので、「推古」の「古」(こ)にせざるをえなかったというのが真相だろう。したがって「推古」の実体は「馬子」だということになる。

日本書紀は中国史書に倣って、たとえば「神武天皇元年 辛酉」「神武天皇二年 壬戌」「神武天皇四年 甲子」の年順ばかりでなく、月順や日順も十干十二支で記しているから、こうした解釈は根拠を持っている。

ちなみに「舊」の字の一部をなすという理由で「隹」を「ふるとり」(旧とり)と呼んで「鳥」や「酉」と区別するのは日本だけだが、日本書紀の編纂当時、すでに「ふるとり」という意味で「隹」が区別されていたならば、あるいは漢風諡号の撰進者がこの漢字のそういう組み立てに気づいていて利用したのであれば、「推」の一字だけで「酉より三つ古い」となり、そのまま「午」に変換され、「推古」でちょうど「馬子」となる。

ところで、「雀」の中の「隹」は鳥類としての「とり」であるが、「推」の中の「隹」は鳥類としての「とり」を意味するものでなく、形成字の音符の「隹」(スイ)である。意味としては「追いやる」で、鳥類とは無関係だ。

漢風諡号に使われる漢字には概ね上(美諡)・中(平諡)・下(悪諡)があって、そのどこにも動物を意味するものがない。つまりどれも直接には十二支と繋がらない。だから漢風諡号を「馬子」の暗号として使うために、形成字の音符としてあれこれの意味を別々に持つと同時に(うまいことに)鳥類の「とり」をも意味する「隹」を選び出し、それに三画を加えて「推」としたのだろう。

さらに、隋使・裴世清の会った倭王の「阿毎多利思北孤」が実は「馬子」だったかもしれないことを(いささか強引ではあるが)次の変換で示すことができる。

「阿毎多利思北孤」→「阿毎足鉾」→ ame tarishi hoko / ama tarishi hoko

ここで「足」(tarishi)は(倭風諡号に使われるなど)大王と関係した字と判断して省くとすると、ama tarishi hoko → ama hoko となる。

さて「馬子」=「馬鉾」とすれば、uma ko → uma hoko となる。するとこれは ama hoko に似ている。中間母音の存在した古代の発音ならもっと似ているかもしれない。それに、上記したようにそもそも「馬子」は蔑称であって、本名系は(連想可能な範囲内で)「馬子」( uma ko )に発音が似ていれば、それで良い。

むろん、もし馬子が大王であることを隠したいのであれば、「足」(tarishi )は当然省く筈だから、全体を復元すると、

「馬子」→「馬鉾」→ uma hoko → uma tarishi hoko → ama tarishi hoko / ame tarishi hoko→「阿毎多利思北孤」 → 「阿毎足鉾」→「天足鉾」

となる。したがって馬子の本名は「天足鉾」で、隋使・裴世清の会った倭王「阿毎多利思北孤」は馬子だった、となる。

(注:もし「阿毎多利思北孤」の「北孤」の「北」が「比」の誤記なら、もっと単純に、

「馬子」→「馬彦」→ uma hiko → uma tarishi hiko → ama tarishi hiko / ame tarishi hiko→「阿毎多利思比孤」 → 「阿毎足彦」→「天足彦」

となり、「馬子」の本名は「天足彦」となる。

「彦」(ヒコ)と「姫」(ヒメ)は「ヒ」の部分が「尊」「貴」の意味で、「コ」は男子、「メ」は女子を意味するから、「馬彦」は容易に「馬子」になる。古代では「子」は小野妹子や中臣鎌子など貴人の男性名に使われていた。「子」が貴人の女性名に使われ始めたのは平安時代以降のこと。特に藤原摂関家の女子名(穏子・明子・倫子・詮子・超子・懐子・綏子・妍子・・・・・・)に顕著。漢字一字に「子」を付けて女性名にするのは今の皇室も同じ。)

こうしてみると「馬子」の「馬」( uma )は本来「天」( ame/ama )のことだったのかもしれない。「足」( tarishi )は大王名の共通部分として固有名詞の呼称・通称から外れて良いものだとすれば、「天足鉾」の通常呼称は「天鉾」( ama hoko )となる。

すると「天足鉾」→「天鉾」( ama hoko )→「馬鉾」( uma hoko )→「馬子」( uma ko )となり、これらは全て直接間接に「天子」を意味することになる。これは大業三年(推古15年 607年)の遣隋使・小野妹子のときの「日出處天子致書日没處天子無恙」(隋書)にある「日出處天子」の「天子」とつながる。

「日出處天子致書日没處天子」、これはつまり「東の天氏が西の天子に書を致す」ということ、つまり自分はそもそも姓が「天」(あめ)なので「天氏」であり、「孫子」「孔子」「老子」「墨子」などの中国的な表現を使うと「天子」ともいえるので、そういう東の「天子」が西の「天子」に書を到すという意味を含むものに違いない。

となると、蘇我氏の本来の姓氏は ─ これはあるいは蘇我王朝を開いた馬子による改姓かもしれないが ─ 「天」( ame )であって、「蘇我」の方はもとは馬子の出身地名に由来するものかもしれない。

かつては葛城県蘇我里(現在の奈良県橿原市曽我町の近辺)という地名があり、一説には馬子はそこを本居地(ウブスナ)にしていたという。だから「蘇我の地の天氏」→「蘇我の天氏」が本来の呼称だった可能性がある。日本書紀はそこから「天」を省いて「蘇我」としたのかもしれない。

ちなみに隋書の「日出處天子致書日没處天子無恙」は推古紀十六年九月十一日条で「東天皇敬白西皇帝」と翻訳されて記述されている。すなわち「日出處天子」を「東天皇」、「致書」「無恙」を「敬白」、「日没處天子」を「西皇帝」と、一字一句意訳した。そうすることで日本書記は「天子」として東西に並ぶという馬子(阿毎多利思北孤)大王の気概を知らぬ素振りで放り捨てた。

これは日本書紀編纂時代の唐と日本との上下関係を反映したもので、日本書記が「隋」など存在しなかったとしたから、「隋」と「倭」のかつての関係が日本書紀編纂当時の「唐」と「日本」との関係になってしまっているわけである。

さて、「馬子」の「馬」が「天鉾」の「天」だとすると、「子」は「鉾」→「北孤」に対応するが、実は「北孤」が「子」(こ)を指し示していると言える場合がある。「北」は十二支で見ると「子」(ねずみの「ね」)だが、これを「ね」でなく「こ」と読むべきことを「北孤」の「孤」(こ)が示していると解釈する場合である。そうすると「北孤」で「子」(こ)を指し示しているという結果になる。

むろんこれは「たまたま」そうなっているわけだが、日本書紀において蘇我大王の「天鉾」を一豪族の「馬子」に変えた者は、隋書にある(たぶん倭国側が隋側に示した)「阿毎多利思北孤」という古(いにしえ)の表記法を知っていて、そこの「阿毎」を「天」でなく「馬」とし、「北孤」を「鉾」でなく(上記のような「北孤」のたまたまのあり方を発見・利用して)「子」(こ)とし、「阿毎北孤」( ame hoko / ama hoko )を(姓も名もごっちゃにして)「馬子」( uma ko )に変えたということである。

こうして日本書紀はその「推古」という漢風諡号によって推古が馬子であることを一意に明示し、また同時に信頼可能な外国の正史である隋書もまた推古時代の倭王「阿毎多利思北孤」によって、推古が馬子であることを強く指し示している。

内外の正史が互いに共鳴・補強しあうことで、ここに「推古=馬子」が実証できたと言えよう。これで「隋書」開皇二十年条にある倭王「阿毎多利思北孤」が妻を持ち後宮に数百の女を有するというのもうなずける。

すると蘇我王朝が実在し、蝦夷と入鹿の時代に、住居が「宮門」で、墓が「陵」で、子どもたちが「王子」で、あれこれの行動や行事が大王のそれで、しかもそういう状況がいわば常態化していたというのもまた肯けるわけである。

また、蘇我王朝三代が持っていた筈の大王家系固有の名称を隠すためにそれぞれを偽名で表す必要があった際、史記の故事の趙高をもじって、「鹿を入れて・馬と言わせる男は・無知で野蛮な狼藉者である」という意味で、それぞれの名を「馬子・蝦夷・入鹿」として蔑称化し、そのことで同時に蘇我氏が大王家でなく趙高と同じ臣下の立場だったということも主張しているのである。

さて、それでは日本書紀はなぜ男性大王の馬子の代わりに女帝の「推古」を置いたのか? それは一つにはおそらく皇極/斉明と重祚するその皇極が日本における女帝の最初であっては、その不自然さが際立つからであろう。

そこから重祚のトリックが露見する恐れがあるわけである。それで皇極/斉明の前に「推古」なる女帝を即位させておいて、女帝が続く状況を自然化しようとしたと思われる。

女帝を置いた二つ目の理由は、女帝の実体が男性の大王だと、そこに意外性が生まれ、想像力がそこまで及ばず、正体が掴み難くなるからであろう。

すでに言及したが、たぶん日本書紀が完成する720年までに持統・元明・元正と女帝の続いたことが、皇極/斉明の重祚や女帝・推古の即位という発想を生み出したと思われる。むろん日本書紀の編纂理念を体現する女帝持統の立場が最も反映されている。

しかし女帝を置いた最大の理由は馬子大王の時代に男性大王を置くと否応なく馬子大王を彷彿させてしまうからであろう。馬子大王時代は仏教国教化の偉大な時代であり、その時代を担うことにするには女帝推古だけでは全く物足りない。そこで架空の大聖大徳大賢なる聖徳太子が摂政としてどうしても必要になった。

つまり聖徳太子は男性であっても摂政なので馬子大王を彷彿させないし、女帝の推古は女性であるから馬子大王を彷彿させない。そういうわけで持統はセットで女性大王の推古と男性摂政の聖徳太子が必要だった。これはつまり推古も聖徳太子も馬子の分体であるということで、ここから馬子大王がどれほど偉大だったか想像できる。

さて「舒明」(629~641)については一部に百済の武王(600~641)だとし、この時代を百済武王による百済・倭国共同統治時代とする説がある。しかし武王が百済と倭国を同時に統治したというのにはさすがに無理があろう。

これは日本書紀が入鹿時代を架空の皇極にあてたことによって生じた一種の相似現象である。架空の皇極を立てたとき、その夫を先帝の舒明天皇として蝦夷大王の時代を埋めたため、偽史操作上、斉明の事実上の夫である百済武王が、架空の舒明にあてられる形になっただけである。

そういうわけで(とくに)皇極の即位と関連して舒明の没年と武王の没年は一致しなくてはならなくなる。またすでに述べたが、舒明天皇は百済川のほとりを宮の地とし、そこに百済宮を作り、また百済大寺もつくりはじめ、百済宮で死に、その宮の北に殯宮を設けて「百済の大殯」と呼んでいる、というような記述が舒明紀に生まれることになる。

しかしこれは偽史上の文書操作であって、なにも舒明が事実存在して、それが史実として百済武王だというのではない。舒明も架空なのである。

ところで「舒明」の「舒」は「ゆっくり伸ばす・伸ばし広げる」である。ここで「舒明」の「明」を「明らか」および「斉明」の「明」だとすると、「明」は「皇極」でもあるので、「舒明天皇」で、「明らかに斉明/皇極から伸ばし広げた天皇」となる。

蘇我王朝が実在したとなれば推古・舒明・皇極は全くの架空人物で、それぞれの紀に記された歴史記述は、聖徳太子に関するものも含めて、全て(事実関係を巧妙に歪めた)単なる歴史小説となる。

筆者は聖徳太子は実在せず、馬子を核とした「馬子・蝦夷・入鹿」三代の別体だと考えている。つまり(十七条憲法の制定など史実でないものは論議するまでもないが)、史実に関しては、馬子などが行ったことを聖徳太子という別人が行ったことにしたと想像している。

核となっている馬子と聖徳太子とのつながりについては、たとえば聖徳太子の幼名は「厩戸皇子」(うまやどのみこ)だが、(日本書紀の駆使する「馬子」「蝦夷」「入鹿」のやり方で解釈すると)、「厩戸」の中に「馬」があり、「皇子」の中に「子」があって、「厩戸皇子」という名前の中に「馬子」という名が(最初と最後の語として)潜んでいる。一説によれば、馬子の家で生まれたので「厩戸皇子」という名が付けられたとするが、それも馬子と聖徳太子との同質関係を暗示している。

日本書紀では馬子と太子との並行記事が多い。まず活動期がほぼ重なり、死期も太子の死後五年ほどで馬子が死ぬ。廃仏・崇仏を賭けた物部守屋との戦争のとき、それぞれ願掛けして、勝たしてくれれば寺塔を建立すると誓うのも平行し、その結果、太子の四天王寺と馬子の法興寺(飛鳥寺)の建設も並行して行われる。

仏教を守護・発展させる立場や摂政皇太子と大臣という政治のトップ機能も重複している。「皇太子と大臣は、百寮を率いて神祇を祀り拝された」(推古十五年二月十五日条)も平行し、太子と馬子が相議って天皇記・国記・本記を記録する(推古二十八年条)というのも平行記事だ。

そしてどういうわけか(直前まで頻出しながらも)隋使の裴世清が来日するや否や「皇太子」と「大臣」(馬子)の名が共に(突然)消えてしまうのも平行している。こうしてみると聖徳太子は馬子の影のようにも見える。

おそらく「聖徳太子」なるものは(ずっとのちに「昌泰の変(901)」で左遷した菅原道真を天神としたように)乙巳政変で無残に滅ぼした蘇我氏の怨念・怨霊を祓うために日本書紀が作り上げた架空の聖者であろう。

むろん殺された入鹿や蝦夷だけでなく、排仏主義者の物部守屋と戦って仏教を日本に根付かせた馬子を核にしてこそ(仏教の観点から見れば)蘇我三代が聖徳太子の別体たる聖者にふさわしいわけである。

「怨念・怨霊を祓う」という観念の生まれるのは(菅原道真の場合のように)その怨念・怨霊によると思われる青天の霹靂のような不幸な出来事があったからであろう。それはおそらく唐と新羅の連合軍による母国百済の滅亡や持統のただ一人の子の草壁皇子の夭折だったのではないか。

「在日百済を創建するために蝦夷と入鹿を殺して(馬子を太祖とする)蘇我王朝と蘇我氏を滅ぼし倭国を滅亡させた報いが、母国百済滅亡であったのかもしれない」と女帝斉明が女性らしく怯えたとき、息子の天智、とりわけこうした迷信に動じやすい孫娘の持統の心の中に、怨念・怨霊を除去して在日百済なる新生日本を守ってくれる「聖徳太子」という架空の人物が生み出されたのかも知れない。

とりわけ草壁を唯一の子としその子の軽皇子を唯一の男孫とする持統にとっては、「皇統を継ぐべき草壁皇子の死は蘇我氏を滅ぼした報いであって、病弱な自分の家系もその祟りで滅びるのではないか」という気持ちとなって表れたことだろう。

持統は(おそらく「大雲経」なる偽経を創作し「弥勒菩薩の生まれ変わり」と称して全国に大雲経寺を建造して拝ませたり、「聖神皇帝」を名乗った武則天にならって)みずからを女神のアマテラスに擬し、それを伊勢神宮などで祭らせた。同じように持統は怨念・怨霊の蘇我三代を(馬子を通して)架空の聖徳太子に擬し、日本書紀などに日本の釈迦のような存在として描き祀り、聖徳太子崇拝の礎を築いたのではないか。

釈迦は誕生するやすぐに七歩歩き、右手で天を、左手で地を指して、「天上天下唯我独尊」と言ったとされているが、おそらく(中国的な聖人思想を念頭に置きながら同時に)この伝承にも基づいたのだろう、聖徳太子についても推古紀に、「太子は生まれて程なくものを言われたといい、聖人のような知恵をお持ちであった」とあり、ここから日本書紀が大聖・大徳・大賢としての聖徳太子に(中国的聖天子像だけでなく)日本の釈迦像をも期待していることが分かるだろう。

日本書紀では、仏教のための聖戦ともいうべき物部守屋との戦争を除けば、太子はいかなる争いにも関わらない。政治の全権を委ねられた摂政だというのに、派兵の決定や一般政務はほとんど推古天皇が処理している。

太子は、十七条憲法の作成・発表や天皇記・国記・本記の記録を除けば、(二、三の例外はあるけれども)、四天王寺を建てるとか、秦河勝に仏像を祀らせるとか、仏の祀りのためのあれこれの祭具を製作するとか、天皇に鬘鬘経や法華経を講じるとか、こういった仏教の守護や発展のための些細なあれこれの事柄に関わるのみだ。

せっかく政治の全権を委ねられたのに、いわゆる政治の「汚い」仕事には関与しない。しかも聖性・徳性・賢性についてはいろいろと露骨に開陳されている。これは実在人物の行動記録というより、理想人物の構築作業に近い。つまり日本書紀は厩戸皇子に関しては(事実よりも)理想像を描こうとしている。一体なぜだろう?

こういう記述姿勢は「神」や「天」の一字を漢風諡号に与えられた神武/崇神、神功/応神、天智・天武に対してさえも見られない。日本書紀の編纂目的と関係する天智・天武・(むろん持統/神功)にもない、というのが大きい。それほど大きな比重がここにかけられている。

もともと正史としての日本書紀なので一応誰に対しても(形式的には・体裁上は)その人の「事実の記述」という原則が貫徹している。しかしただ太子だけは唯一の例外として「事実の記述」でなく、「価値の宣伝」となっている。太子は日本書紀で唯一特異で特別な人物なのだ。

これは実は架空の「聖徳太子」を描出し大聖・大徳・大賢として祀り上げることが、日本書紀の大きな編纂目的の一つであることを示していると言えよう。

なぜ日本書紀は唯一の例外としてそのような上宮厩戸豊聡耳皇子なる人物を描き出さなくてはならないのか? 彼はなぜ推古や馬子と同時代の人物でなくてはならないのだろう?

その理由は一つには(上記のように)おそらく「蘇我王朝三代によってかけられたかもしれない」と危惧された在日百済に対する怨念・怨霊の祓いであろう。日本書紀(すなわち持統)はそれによって在日百済としての新生日本の護持・発展および草壁→軽(文武)系王朝の永遠の継続を望み、祈願した。日本書紀そのものがいわばお祓いの祭祀書なのだ。

もう一つは、架空の女帝である推古を実在した大王だと欺くためである。というのも大聖・大徳・大賢なる人物が摂政として仕えた人物が架空であったり虚偽であったりする筈がないという効果が望めるからである。日本人が聖徳太子を崇める限り、推古の実在性は疑われない。

そのことによって蘇我王朝を無化する。大聖・大徳・大賢なる人物が蘇我王朝を無化する効果は大きい。「推古天皇に摂政として仕えた聖徳太子の時代に蘇我王朝が存在した筈はない」と思わせることができる。むろん聖徳太子信仰がそれを強く支える。

またすでに言及したように、倭国を仏教化する偉大な事業は馬子だけに業績があるのではなく、その半分は大聖大徳大賢なる聖徳太子にあるとして馬子の偉大性を半減させる役割がさらなる理由の一つである。

理由にはもう一つある。大聖・大徳・大賢なる聖徳太子の子孫(山背大兄皇子)を根絶した蘇我氏を悪玉とし、その悪玉を滅ぼした乙巳政変を善とし、乙巳政変後の天智・天武系王朝を正当化し強化する。ここでは聖徳太子よりもその子孫の方に意味がある。

そしていずれこうして生まれた架空の仏教的聖者像が仏教国家としての日本の誇り高い理想となり、カピラヴァスツ国の同じく王子だった大聖・大徳・大賢なる釈迦の生まれ変わりとして日本人の精神構造の中に深く沈潜してゆく。

こうして日本書紀は馬子を核とする「馬子・蝦夷・入鹿」の(いわば招魂体としての)別体を聖者化して聖徳太子とし、蘇我氏三代の供養としたと考えられる。そもそも聖徳太子の聖性や徳性や才の非凡さは、その架空性の証なのである。

日本書紀において聖徳太子の聖性・徳性・才の非凡さを示している記事は崇峻紀と推古紀にあり、崇峻紀では仏教受容をめぐる蘇我・物部戦争、推古紀では十七条憲法・餓死聖者の死体消滅の話・太子の死の知らせに接して高句麗の地でなしたという慧慈の言葉である。

崇峻紀の蘇我・物部戦争の話は森博達氏によれば、三宅臣藤麻呂が書記編纂最終段階で(714年以降)、 α 群に対する様々な加筆を行うときに挿入したもので、「厩戸皇子の聖人化を企図したものである。」(「日本書紀成立の真実」58頁)

推古紀の十七条憲法が太子時代のものでないことはすでに触れたようにほぼ定説。また(誰が高句麗にいる慧慈の言った言葉を聞いて記録したのか)明らかに十七条憲法と呼応している内容の慧慈の言葉も根拠にはならない。死体の失せた餓死聖者の話については、その超自然的内容からみて捏造記事であることは明白。こうして聖徳太子の聖性・徳性・才の非凡さを示す三つの大きな記事の全てが無根拠であることが判明する。

この他には、推古元年夏四月十日条に簡単にまとめられた太子像があるが、通常は(一部上記した)この記述が太子の聖性・徳性・才の非凡さの例として持ち出されることが多い。

そこには、禁中の厩戸にあたって難なく安産し・生まれてまもなくものを言い・聖人のような知恵をもち・成人後は一度に十人の訴えを聞いて誤りなく・予見力もあった、などと記されている。これらは全て「厩戸豊聡耳」(ウマヤトノトヨトミミ)という名称の由来説明である。むろんこれらの史実性は確定しようがない。

聖徳太子の実在性については大山誠一氏などが否定しているが、法隆寺関連の太子の実在性の証拠とされるもの(法隆寺釈迦三尊像光背銘文・法隆寺金堂薬師像光背銘・法隆寺釈迦三尊像台座内墨書)は、天智九年夏四月三十日条に、「暁に法隆寺に出火があった。一舎も残らず焼けた」とあり、最近の年輪年代測定法によって法隆寺が再建されたことが結果として立証されたため、これらは全て後世の捏造として無視して良いだろう。たとえ無事に焼け残ったとしても、これらの銘文などについては追刻説も存在している。

これは太子の実在性について他にも多くの捏造工作があることを示している。捏造はむろん時代に合わせて擬古的に行われる可能性が大きいので、文章や物品の時代様式をまともに信じてしまうと、判断を大きく狂わせられることになる。とくに持統称制年(686)以降は要注意である。

「中宮寺天寿国繍帳」についてはそこに天武以後に使われた「天皇」の二字があるだけでなく、時代からみて本来「元嘉暦」であるはずが持統朝以後の「儀鳳暦」を使っていて暦法も時代に合わず、これも証拠にはならない。

ところで「繍帳」には推古時代に使われた古韓音系の表記があるということで聖徳太子時代のものだと主張する意見もある。たとえば「等已弥居加斯支移比弥」である。これは「豊御食炊屋姫」(推古天皇)に対する古韓音系の万葉仮名表記であり「トヨミケカシキヤヒメ」と読む。しかし「天皇」の二字や儀鳳暦のことはどうしようもないので、むしろ逆にこの古韓音系表記は、「繍帳」が擬古文を使って捏造されたことを証明している。

また道後湯岡碑銘文・播磨風土記(713~717)にある生石神社石宝殿関連記述・記紀よりも古い伝承を含むとされる平安末期の「上宮聖徳法王帝説」の巻頭系図や記述・『上宮記』・「聖徳皇」の三字を記す法起寺塔露盤銘(706年作)に関する記述などなど、聖徳太子の実在性の証拠とされているものも、それぞれに反論があって、それらがどれほどの証拠能力を持つかは依然として問題であり続けている。

聖徳太子の著作とされる三経義疏(『法華義疏』(伝615年)・『勝鬘経義疏』(伝611年)・『維摩経義疏』(伝613年))についても同様である。とくに『勝鬘経義疏』は敦煌出土の『勝鬘義疏本義』と七割がたが同内容で、『法華義疏』は江南の成実論師である法雲の『法華義記』と多くが同内容、『維摩経義疏』は種本が未発見。

そこで三経義疏は従来6世紀後半の(「隋」建国前の)中国北朝あるいは南朝で作られたものと見られていたが、その後、三経義疏に共通して多くの倭習(古韓音による)のあることが発見された。

つまり三経義疏は中国人の手になるものではない。三経義疏は注釈書としては素朴で素人くさく中国の一流クラスのものには及ばないものらしい。駒澤大学仏教学部の石井公介氏によれば、言えるのは、中国人の手になるものではないということだけで、

「三経義疏は朝鮮成立なのか、朝鮮渡来僧が日本で書いたのか、聖徳太子がそれに少しだけ自分の意見を加えたのか、聖徳太子が自分で書いたのか、別な日本人(たち)が書いたのか、といった問題」が、別の話として残っている、とする。

ところで聖徳太子の幼い時代は仏教伝来初期段階で、寺院らしきものも極めて少なく、仏教の伝統や広がりもない時代。しかしそういう幼い時から仏教教育や漢文教育を受けていなくては「三経義疏」のような注釈書は書けない。

仏教の師は高句麗から来た慧慈、儒教の師は覚哿で、どちらも中国人でない。のちの在唐経験者でさえ倭習(漢文の誤用・奇用)のないしっかりした漢文を書くのが難しかったのに、高句麗人から仏教や儒教を学んで果たして漢文能力が「三経義疏」の水準に達することができるだろうか?

漢文能力が低ければむろん仏典の理解度も高まらない。しかも読むのと書くのとでは大違いである。「三経義疏」を著すにはしっかりした漢文を書かねばならない。

しかも聖徳太子は19歳で推古天皇の摂政として国政の全てを任せられている。摂政を勤めながら、一流の仏教学者が終生多数の漢文仏典をあれこれ研究してやっと書ける漢文注釈書の著述能力を、いつどのように獲得したのか? 聖徳太子が「三経義疏」を書いたとするのは奇跡や超常現象を信じるに等しく、これはのちの聖徳太子信仰の所産であろう。

本稿では聖徳太子は虚構と見なしているので、三経義疏が朝鮮成立でなければ、朝鮮渡来僧が日本で書いたか、別な日本人(たち)が書いたかであろう、とせざるを得ない。近年発見の百済の金石文の句と三経義疏の類似性が指摘されているので、三経義疏が百済で成立したものである可能性も浮上してきた。

2009年1月に韓国国宝第11号である韓国全羅北道益山の弥勒寺址石塔の一層目の心柱内で多くの舎利荘厳具が発見されたが、そのうちの金板の「舎利奉安記」(193字)中に「上弘正法、下化蒼生」という表現があり、この「上弘~、下化蒼生」という表現は現存文献では三経義疏の『維摩経義疏』にしか(具体的には「上弘仏道 下化蒼生」として三度)見られない。

これは瀬間正之氏によれば法雲の『法華義記』内の記述に基づくものらしく、そこから、江南の成実論師の法雲→百済→三経義疏の流れが浮かび上がってきた。

ところでおおむね大山誠一氏は藤原不比等が日本書紀において、

(1)聖徳太子なる儒仏道の中国的聖天子が100年も前の日本に既にいたことにして、

外には唐や新羅にその頃からの中国的な律令国家であることを示し、また内には

皇太子や天皇および臣民に対して模範的な日本的皇帝像としての天皇像を示し、

(2)同時にあれもこれも馬子と太子の共同作業だったとして、この架空の聖徳太子に

蘇我馬子の功績の半分を転移して、蘇我氏の果たした功績の比重を軽くし、

(3)ひいては蘇我王朝を無化して、乙巳政変を天皇家による悪なる豪族蘇我氏に対する処断となし、

持統天皇の願う草壁王朝、結局は不比等の娘の子で自身の孫でもある首皇太子(聖武天皇)の

ための天孫万世一系を構築した

とする。

しかし(1)については、中国的聖天子はあくまでも天子(皇帝)のことでなくてはならず、皇太子のままで死んだ聖徳太子とはすっきりつながらない。聖天子が必要なら、(たとえ不比等が「持統天皇と草壁皇太子・持統天皇と軽皇太子・元明天皇と首皇太子・元正天皇と首皇太子」など、次々に続く「女性天皇とその皇太子」という時代のなかで生きたとしても)、大山氏が架空とした推古天皇と一体化させて厩戸皇子を「聖徳天皇」(男性)として描くべきだった。この「女性天皇とその皇太子」の「皇太子」はのちに天皇に即位しなくてはならない筈の「皇太子」なので、ついに即位できなかった聖徳太子とイメージをダブらせることは適当でないと思われる。

(2)についてはおおむね大山説で良いと思われる。聖徳太子は蘇我馬子の功績の半ばを移し変えるためにも設定された。日本書紀が推古時代(蘇我馬子の存命時代)に聖徳太子を配置したのは、女帝の推古だけではこの仏教国教化の偉大な時代を担わせることができず、どうしてもセットとして大聖大徳大賢なる人物が必要だったから。つまり馬子の業績は推古と聖徳太子と馬子に三分された。推古も太子も馬子を減価させ蘇我王朝を無化するための架空の存在である。

(3)については、首皇太子(聖武天皇)は不比等の生前に即位しておらず、皇太子を天皇の系譜で神代まで万世一系化するのは少し飛躍している。それに架空であることを誰もが知っている万世一系化で、同時代の首皇太子がどれほど権威を受け得るのか甚だ疑問。たとえ万世一系化できないとしても、むしろ蘇我王朝を実在とする方が、それを打倒した今の王朝の優秀さをより際立たせることができる。つまり蘇我王朝を無化して万世一系化するには、大山説とは別の理由がなくてはならない。

筆者は、在日百済としての日本国家の護持祈願や草壁系王朝(持統唯一の血筋)の永久永続の願い、推古天皇の実在化で蘇我王朝を無化して得られる万世一系のなかに百済性を隠すなどの歴史偽造目的で、大聖・大徳・大賢なる聖徳太子が捏造されたと考えている。そこには国家の安寧や万世一系の成否も掛かっているので、これなら捏造の巨大さも納得できる。

そのため遅くとも持統称制時(686)からさまざまな偽作捏造行為が始められていると見ている。少なくとも数十年に及ぶ「日本書紀」編纂と同時進行的にそうした偽作捏造行為がさまざまに行われた筈である。大山氏は聖徳太子の捏造を、16年間の唐留学後718年に帰国した道慈の手によって、つまり日本書紀編纂最終段階の1~2年間でなされたとするが、筆者は太子捏造を持統称制時以来のさまざまな捏造のなかの一つとみている。

ちなみに、大化元年八月八日条には、孝徳天皇が「大寺」(おそらく飛鳥寺か百済大寺)に使いを派遣して僧尼に対して述べる言葉が(遣使於大寺喚聚僧尼而詔曰・・・として)掲載されているが、そこには百済聖明王による倭国への仏教伝来と仏教を倭国に根付かせるための蘇我氏代々の働き、とりわけ「ほとんど滅びそうになっていた仏教」(此典幾亡)を救った馬子の大いなる貢献が述べられ、ついで孝徳朝におけるこれからの仏教政策があれこれ開陳されている。

前半分は「日本仏教略史」ともいうべき記述なのに、ところがどういうわけかそこに厩戸皇子(聖徳太子)の名が全く出てこない。もし聖徳太子が実在したならば、「馬子と厩戸皇子こそ仏教を救い出した」として、馬子だけのこういう記述にはならない筈である。

たしかに上の「大寺」が飛鳥寺だったなら、「これは馬子の建てた寺だから四天王寺を建てた聖徳太子について言及する必要がない」とも言えよう。とはいえ(日本仏教略史やこれからの仏教政策という)一寺院を超えた仏教のことが述べられている以上、そう言うにはやはりどこか無理がある。

それでは大化四年二月条にある四天王寺の記述については、当然のことながら聖徳太子のことが少しでも触れられていてしかるべきなのに、「阿部大臣が四衆を四天王寺に招き、仏像四躯を迎えて塔の内に納めた。・・・・」とあるだけで、そこにも太子の名はない。

日本書紀は一方では厩戸皇子(聖徳太子)を描きながらも、他方ではあたかも嘘のメッキが剥がれたかのように取りこぼしている。

日本書紀は現在のように何万部も印刷できて誰もが手にして読める時代のものではない。そのうえ漢文が読める者も圧倒的に少なく、日本書紀完成後すぐにその講義があったとはいえ、結局、偽史の押し付け講義にすぎなかった。しかもその内容はほんの初歩的なもので、多くは漢字の発音や意味に費やされたにすぎず、大抵のところ記述内容にまで踏み込んだものとはならなかった。それにまた一般にはこの書物に接近できる立場の者も限られていて、いわば「内輪で」偽史の固定化がいくらでもできる環境だった。

筆者は持統朝以後、日本書紀編纂と同時並行的に聖徳太子捏造のための様々な擬古的細工があちらこちらに施されてきたと見ているが、日本書紀編纂時から百年も前の架空人物なら、決心さえすればそれらの細工に合わせて比較的容易にいくらでも捏造ができただろう。

「厩戸皇子」なる百年前の人物なら生前に直接見聞できた人間もいないわけであり、またその時代の事情がどうだったのかしっかり知っている者も少なかった筈。知っている者たちがいても完全に歴史捏造現場の蚊帳の外だった。

架空人物の聖徳太子なるものが日本書紀において一旦作り上げられると、聖徳太子はさまざまに実在性が加工されてその後の日本の歴史に大きな影響を与えていく。しかし(蘇我馬子さえ存在していれば)、太子の時代から太子を取り除いても太子の時代がそれほど大きな影響を受けるわけでもない。言ってみれば聖徳太子は実在しなくても当時の歴史としてはほとんど問題ないわけである。

斑鳩宮における何某という存在も、もし蘇我王朝が実在しているとなれば、おのずと蘇我王朝系の者だということになろう。もしかすると(筆者も数度訪れた)斑鳩は大阪平野と奈良盆地間の要路を押さえる馬子の別邸がある地だったのかもしれない。

都の明日香の小墾田宮や豊浦宮と斑鳩の里は直線距離でほぼ15キロ、実際の道のりはその1.5倍はあるだろう。日本書紀で「東宮」とも表記される皇太子の住居が天皇のいる都からこれだけ離れているのもかなり不思議と言う他ないが、これで果たして推古から「国政の全てを任せられた」(以萬機悉委焉)摂政という国家の最高職が勤まるのだろうか?

推古元年に皇太子となり同時に摂政となった厩戸皇子は、推古9年に斑鳩宮を建て、推古13年にそこに移り、推古29年にそこで死ぬが、摂政である者がなぜそのような遠いところに住居を築いたのだろう? そもそも「東宮」というのは中心に皇帝や王のいる宮殿複合体の東の宮殿という意味なのだ。東宮は隋唐の長安城では太極殿の東に隣接している。

さて、大聖・大徳・大賢なるいわゆる「聖徳太子」が実在しなかったことはいまや多くの学者の支持するところであるが、それでもなお「これらのあらぬ輝かしい装飾を受けた厩戸皇子その人は斑鳩の里に実在した」として、なにほどか聖徳太子の実在性に固執しようとする人々がいる。しかしそれは無意味な努力としか言いようがない。

たとえばここにAという名の猟師がいて、ある者がその猟師をBという名の農民として描いたとする。するとたとえBがAの改名だとしても猟師と農民とは異なるので真の改名とはならず、端的に「Bは実在しない」ということになるだろう。言い換えれば、「厩戸皇子」という名の猟師をある者が「聖徳太子」という名の農民として描いたなら、「聖徳太子」は「厩戸皇子」の真の改名とはならず、聖徳太子は端的に実在しないことになるわけである。これとほぼ同じことが厩戸皇子と聖徳太子との間で起きている。

それに、百歩譲って、いわゆる非凡でないそうしたそこそこの人物が斑鳩にいたとして、それではなぜ彼が日本書紀という正史においてこれほどの大聖・大徳・大賢とされたのかが大きな謎となる。なぜ日本書紀は、わざわざ歴史を大きく偽ってまで、超例外的に、凡庸な彼を大聖・大徳・大賢化したのだろう? その避けようのない必然的な理由は何か?

ところで蘇我三代の聖者化と「馬子・蝦夷・入鹿」の蔑称化は矛盾する。しかし歴史としては蘇我王朝を裁き無化(蔑称化)して神武以来の架空の天皇家の一系化をはからざるを得ず、他方、怨念・怨霊除去の崇拝対象としては(蘇我三代そのものでなくかれらを招魂した)その別体を聖者化せざるを得ず、それぞれ必要性に駆られてこのように次元を区別し両者を均衡させたと見ることができる。

さて、もし聖徳太子が実在しないとなれば、当然のことながら聖徳太子の外交姿勢だとされている大業三年(推古15年 607年)の遣隋使・小野妹子のときの国書にある「日出處天子致書日没處天子無恙」(「隋書」)も、馬子の外交理念だったということになる。この事情は推古紀の十六年九月十一日条に「東天皇敬白西皇帝」として言及されている。

むろん「天皇」という称号は天武以後のものだから、「東天皇」は日本書紀の編纂時に「日出處天子」の代わりに置き換えたものである。日本書紀が隋書にある自称の「天子」をわざわざ「天皇」という語に置き換えたのは、国書の中のその「天子」が(前節で示したように「馬」の実体が「天」であるため)否応なく「馬子」を連想させるからかもしれない。

飛鳥時代の蘇我王朝は「大倭」を国号とした。「大倭」は「大いなる倭」という意味である。これはいわば「大唐」「大周」と同じで、実は漢字一字の「倭」でもある。おそらく蘇我王朝は国号の「大倭」を、伝統的に漢字一字で表現する中国帝国の国号とほぼ同等なものと自負していただろう。「日本」という本質上漢字二字の国名では中国帝国の册封国家並みになってしまうからである。その自負が「日出處天子致書日没處天子無恙」という表現になった。

したがって蘇我氏の倭国には「旧唐書」にあるような、「或はいう。倭国自ら其の名の雅ならざるを悪み,改めて日本となすと」(或曰 倭國自惡其名不雅改爲日本)という感覚はなかった筈である。「旧唐書」のこの句のそもそもの本意は、「倭国は蘇我王朝の国家名でもあった古来の『倭』を嫌い、百済の移転先の『日本』(日の出るところ)に改名した」ということであろう。それを隠し、唐に対しては「倭」という字自体に理由があるかのように説明したということだ。

さて今やなぜ架空の聖徳太子が「皇太子」であり同時に「摂政」でなくてはならなかったのかが解ける。もし聖徳太子が蘇我王朝の大王だった蘇我三代の別体であるとすれば、聖徳太子と蘇我三代の立場は可能な限り近似していなくてはならない。

「皇太子」は大王に次ぐ大王家の者として、大王に最も近似する立場であり、「摂政」は大王の持つ政治権限の全的な執行者として、やはり大王に最も近似する立場である。

つまり大王に最も近似するのが「皇太子」で同時に「摂政」という立場なのだ。だから蘇我三代の別体は「皇太子」で同時に「摂政」でなくてはならなかった。

むろん近似体だからといって別体をそのまま大王にするわけにはいかない。大王にしてしまうと血縁上この大王の後裔になってしまうからである。そこは別に天孫一系の皇統を新たに作り上げて「推古」「舒明」「皇極」としなくてはならない。

以上から、日本書紀においてなぜ聖徳太子の系譜が根絶されなくてはならなかったのかも理解できる。それは架空の者の後裔が存在してはならないというのもむろんあるが、なによりも滅んだ蘇我三代の別体はやはり滅んでいてくれなくてはいけないからである。

ところで聖徳太子の実体が馬子を核とする蘇我三代の(供養目的の)別体だとすると、日本書紀で聖徳太子の作とされている「十七条憲法」の初めにある(儒教の礼記の儒行篇における「礼之以和為貴」に由来する)「和を以って貴しとする」(以和為貴)の「和」が、実は蘇我三代(聖徳太子の別体)の方が天智・持統系王朝に提唱しているという姿に工夫された和解の「和」であった可能性もある。

また蘇我王朝時代(飛鳥時代)の「大倭」の代字である(平城京時代以来の)「大和」の「和」もそうかもしれない。藤原京時代の(天智由来の)国号「日本」を、蘇我三代への供養の意味から蘇我王朝時代の「大倭」の方に向け変え、そこに蘇我王朝との和解の意味を込めて、「大倭」を「大和」とした可能性もないとはいえない。

こうして「和」を求める日本的精神の基底には、今はすっかり忘れ去られた蘇我三代に対する恐れと和解への願いが存在したのかもしれない。

ここで聖徳太子関連の推論を「聖徳太子の謎を解くための連立方程式」と題してまとめてみることにしよう。

第1方程式(聖徳太子は実在したか?)の解

すでに上で詳しく述べたように、大聖・大徳・大賢なる側面は理想化された装飾であり、実在人物のものでない。そもそも推古時代というものもなかったが、また推古時代に皇太子で摂政を務めたこういう大聖・大徳・大賢なる人物も存在しなかった。むろん聖徳太子に高句麗や百済などの外国の師(慧慈・覚哿)を宛がったのは架空性を隠蔽するためである。

第2方程式(なぜ聖徳太子はその実在を捏造されたのか?)の解

(Ⅰ)怨念・怨霊除去のため

(1)古代日本では滅ぼされたある人物が高く祀られるのはその怨念・怨霊を除去するためである。

(2)むろん「怨念・怨霊という観念が生じるだけの理不尽さがそこに存在する」と、畏れる者の心の中で感覚されている。

(3)そして「その怨念・怨霊による災厄」と考えられた出来事が起きている。

むろん聖徳太子は日本書紀の作り上げた架空の聖者だから、その編纂者である持統の創作した人物である。つまり聖徳太子は(「理不尽に亡ぼされた」と持統にも感覚される)ある人物たちの怨念・怨霊に対する彼女の恐怖心の反映である。

●聖徳太子は推古や馬子と同時代人として描かれている。しかも馬子との並行記事が多い。

●持統は馬子の子・孫である蝦夷・入鹿を滅ぼし蘇我家を滅ぼした天智(中大兄皇子)の娘である。遡れば蘇我家を滅ぼした乙巳の政変のおかげで今の自分の皇位もあるわけである。

●すると持統の畏れる怨念・怨霊は、蘇我家を滅ぼした乙巳の政変に対するものである可能性が大きい。

●となれば馬子・蝦夷・入鹿の魂魄の呪い・怨念・怨霊を畏れて架空の聖徳太子を祀り上げたと考えられる。その場合、聖徳太子なる「日本の仏陀」は蘇我三代の供養となる。

さて、一豪族の蘇我家が古くから(たとえば継体から)続く大王家(天皇家)に楯突いて滅ぼされたのであれば、それは支配者が被支配者を正しく裁いたのであって、そこに理不尽さはほとんどなく、怨念を畏れるということにはならない。

つまり聖徳太子なる架空人物は、蘇我家が大王家であって、「天命開別天皇」なる中大兄皇子系の新王朝によって理不尽に滅ぼされたという可能性を示唆する。

この理不尽さの感覚は倭国政権における易姓革命というだけでは起きてこない。新王朝にとって易姓革命は神による裁きだからである。これは倭国政権が事実上他国の者に乗っ取られたという事態を暗示する。つまり「倭国の滅亡」である。

それでは持統にとって恐れの原因となった(事実起きたと考えられた)実際の災厄とは何か? つまり「蘇我王朝を(理不尽に)滅ぼし、倭国を亡ぼした報いで自分たちに降りかかった」と思われた災厄とはなにか?

それは唐と新羅による百済の滅亡と白村江の大敗および草壁皇子の夭折であろう。つまり持統の心の中で起きたのは「祖国百済が滅びただ一人の子である草壁皇子が夭折したのは(事実上)倭国最後の大王家である蘇我王朝を滅ぼした報いではないか?」という感情である。

倭国に完全移住した在日百済としての新生日本および草壁系王朝が蘇我王朝三代の怨念・怨霊によって滅ばないことを祈願して、日本書紀において、「馬子・蝦夷・入鹿」を招魂した(馬子を核とする)別体を聖徳太子として祀り上げた。むろん世間にも積極的に聖徳太子信仰を広めた。

(Ⅱ)架空の推古を実在とすることで蘇我王朝の存在を無化するため

第2方程式のもう一つの解は、とりあえずは架空の推古を実在の大王だったとするためである。だからこそ大聖・大徳・大賢がどうしても必要だった。大聖・大徳・大賢がどうして大嘘を言えようか? 日本人が聖徳太子を日本の仏陀と崇める限り、推古の架空性は見抜かれない。

それによって「大聖・大徳・大賢が推古に摂政として仕えた時代に蘇我王朝が存在した筈はない」と誤導する。つまり聖徳太子なる大聖・大徳・大賢の超越的な権威によって蘇我王朝の実在を吹き飛ばす。「聖徳太子が存在する」ということはすなわち「蘇我王朝は存在しない」ということになる。

(Ⅲ)馬子の歴史的貢献の半分を架空の聖徳太子に移転するため

第2方程式の第3の解は、内政と外交と仏教における馬子の目覚しい多大な歴史的貢献を認めるわけにはいかないので、それを他者に移転する必要があったこと。女王の推古ではどうしても力量不足なので、男性の大聖大徳大賢を作り出し、馬子の歴史的貢献の半分をその架空の聖徳太子の業績とした。馬子と太子との数多くの共同作業についてはすでに触れておいた。この見地から見れば(Ⅱ)とは逆に推古女帝よりも聖徳太子の方に重点がある。

(Ⅳ)乙巳政変およびそれによる後続王朝の正当化のため

第2方程式の第4の解は、大聖・大徳・大賢なる聖徳太子の子孫(山背大兄皇子)を根絶した蘇我氏を悪とし、その悪を排除した乙巳政変と天智・天武系王朝を善とするためである。

第3方程式(聖徳太子はなぜ皇太子で同時に摂政なのか?)の解 ─ それが蘇我大王たちの立場の最大近似だから。

第4方程式(聖徳太子はなぜ馬子の同時代人で、馬子の影・分身のような存在なのか?)の解 ─ 聖徳太子は一人の人間としては蘇我三代の核であり蘇我王朝の太祖である馬子大王に対応すべきだったし、また仏教に対する貢献ということで大聖・大徳・大賢化も可能になるから。

第5方程式(なぜ聖徳太子の系譜は途絶えたのか?)の解 ─ 架空人物の後裔が存在してはならず、なによりも滅んだ蘇我三代の別体としては滅んでいてくれなくてはいけないから。

以上である。

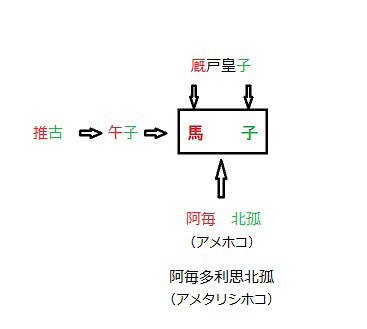

ここで下の図を見てみたい。

古事記が推古(豊御食炊屋比賣命)に終わり、日本書紀の推古紀に革命・革令を偽装したり、隋を唐と意図的に混同する記述があって、すでに「推古」(古きを推し量る)には古代史の謎を解く鍵があると述べたが、この図がそれを証拠立てている。隋書の倭国伝では「王妻號[奚隹]彌、後宮有女六七百人」(王の妻は「ケミ」と号し、後宮に600~700人の女がいる)とあり、この時代の倭王は男王の「阿毎多利思北孤」である。「倭王姓阿毎、字多利思北孤」と、姓と字(あざな)に分けてちゃんと記している。ところが日本書紀では倭王は女王の推古とされている。この「推古」は十二支変換で「午子」になり、これはすなわち「馬子」でもある。つまり「推古」は「馬子」に変換できる。また「阿毎多利思北孤」も「阿毎北孤」を経て「馬子」に音訓変換できる。しかも厩戸皇子(聖徳太子)も「厩」と(戸)「子」で容易に「馬子」に変換できる。

いずれにしろこの時代の3トップの三人がすべて「馬子」に変換できるのはとても偶然とはいえない。これはこの時代が隋書にある阿毎多利思北孤の時代であり、この阿毎多利思北孤が日本書紀で蔑称として「馬子」にされたと判断できる。三人に分体化された阿毎多利思北孤大王がどれほど偉大であったかは大聖大徳大賢(聖徳太子)を一つの分体としていることからも推測できる。しかも隋の煬帝に「日出處天子致書日没處天子無恙」とある国書を送っているほどの人物だった。こうしてやはり「推古」に秘密を解く鍵があったわけである。

考えてみれば、女性が王になるのはそれ自体ひとつの政治的例外、異常あるいは一種の政治病態だから、女性の大王が国書で煬帝に対してみずからを「天子」と称するのは、(筋違いに病人が健常者に威張っているようで)ちょっとやりすぎの違和感がある。しかもなんといわば病人側が健常者に「恙無きや」(病気・煩い・心配はありませんか)と(あたかも女が男の煬帝をからかうかのように)この文を結んでいるような転倒状況だ。そもそも隋の皇帝に対して「天子」を自称するのは男王の時でさえ精一杯で大変なことなのに、わざわざ女王の時に「天子」を自称するとは!??? さらに言えば、女王の場合、「日出處天子」という表現も不自然でちょっとやりにくい。なぜなら「日出づる東方は陽、日没する西方は陰」というのが陰陽説の核心だから、「日出處天子」は、推古の場合、「陽の男座にいる女帝」となり、それ自体が矛盾していて(相手に対して)表現しにくい状況なのだ。普通なら別の表現を選ぶ筈。これでは煬帝の怒りを一種の無理筋で煽り立てる格好になる。

つまり(まともな王でもない)政治異常態の女の王にすぎない者が「天子」を僭称するだけでなく、煬帝に対して「日出處天子」と自称し、煬帝を「日没處天子」と呼称し、「無恙」と結ぶのは、(隋に戦争を吹っ掛けるつもりならいざ知らず)、女が男を見下し、王が皇帝をからかう姿になり、さらに幾重にも陰陽説に矛盾していて、二重三重にやりすぎなのだ。もし倭王が阿毎多利思北孤なら日出づる東方の男王なので陰陽説にも合致し、なんとか「日出處天子」という表現もありうる。イメージとしては、爪足立ちして片手を上に伸ばしやっと指先が「天子ライン」の1センチ下に届くという姿である。煬帝に対するこの背伸び姿は女王にはできないもの。女の身では本来の男性天子である隋の皇帝と背丈比べは行えない。これは男対男の行動様式である。思うに、倭王が「天子」を自称したのは「阿毎多利思北孤」の姓の部分の「阿毎」(アメ)が「天」だったからに違いない。たぶん「天氏」を「天子」に重ねたのである。とはいえこれでも煬帝は気分を害した。女王の推古に「日出處天子致書日没處天子無恙」とやられたなら、煬帝の気分はあれでは収まらなかった筈。倭国の使節は抑留あるいは死罪になったかもしれない。

素直に感じてほしいが、この語は女性大王が記す(あるいは容認する)にしては不自然なほど暴慢すぎる。そもそも「天」を男性、「地」を女性とみる天地陰陽男女説の支配する東アジアにおいては、誰もが「天子」は男性でなくてはならないと考えていた。これは寺社の「女人禁制」のような「絶対に女性は駄目」という禁忌の意味を含んでいた。女性を「天子」と称することはあまりにも不合理なので、当時、「女性天子」(女帝)という概念そのものが存在せず、現在に至る中国の全歴史で女性が天子(皇帝)になれたのは80年ほどのちの武則天(唐の則天武后)ただひとりだけなのだ。その武則天ですら、即位のずっと前から自らを「天后」と呼ばせて長年下準備を行っただけでなく、男尊女卑の儒教的観念を打ち破るために仏教を興隆させ、「以女身當王國土」とある偽経の大雲経や大雲経寺を造作造営して「弥勒菩薩」を名乗り、また「聖神皇帝」を自称するなどして、やっとのこと「天子」の地位を正当化しえたのである。

その武則天よりおよそ80年前の推古時代は、むろん女性を天子と称することなど(当時の思考パターン上)誰にも思いつくことさえできない状況だった。それを倭国で誰がどう思いつくことができたのだろう? 到底あり得ないことである。そういう類を思いつくことさえタブーで大罪だった時代なのだ。ちなみに528年、北魏八代孝明帝(19歳没)の幼い娘が即位させられ数日間帝位にあったが女性であることが明るみに出るとすぐさま退位している。中国では数千年来、女性は天子はおろか王にさえ一度もなれなかった。女性には天命は下りもせず引き継がれもしないのである。「女性の天子」など「女性の男性」ぐらいの想像を絶する矛盾概念なのだ。

日本書紀は推古紀十六年九月十一日条で隋書の「日出處天子致書日没處天子無恙」を「東天皇敬白西皇帝」と翻訳し、「日出處天子」を「東天皇」として記述し直している。「東天皇」は推古女王のことだから、これは「天皇」称号が女性に初めて使われた持統時代以降の(持統ー〇ー元明ー元正と女性天皇の続いた)状況を前提にした表現だ。つまり日本でも「天子」が女性天皇として存在するようになった80年以上あとの時代環境を受けて、推古時代(593~628)まで遡っても「天子」称号が女性に使えるとごり押ししたわけだ。

「推古」なる架空の女王を設定し、そのうえ隋書の「日出處天子」(男王)と無理やり対応させなくてはならなかったので、上記のような翻訳となった。本当のところ同じ漢文の文献だから(そもそも倭国側国書の自慢の文言だった)「日出處天子致書日没處天子無恙」をそのまま引用すればいいものを、それを隠してわざわざ「東天皇敬白西皇帝」と言い換えて翻訳したのは、推古女王を直接「日出處天子」にすると男性大王だった真相が露見してしまうと恐れたからであろう。隋書の「日出處天子」のことは背後に隠して、日本書紀の推古紀ではそれを「東天皇」と言い換えることで、男性大王だった真相を隠そうとしたのである。むろん隋を唐と混同する地道な細工が実り「隋書」の存在を永遠に隠し通せればこれは成功する。しかしたとえいつか「隋書」の存在に気付かれても「東天皇」という言葉なら、「東天皇」→「女性天皇」→「女性天子」→「日出處天子」という橋渡し効果をなんとか期待できた。

推古紀のこうした操作の結果として、その後もずっと「日出處天子=東天皇=推古女王」という日本書紀の等式が受け入れられてきた。ほとんどの学者は今でも「日出處天子」を推古女王のことだと考えている。しかし日本では「天皇」称号が使われ始めた天武以降に「天皇=天子」として「天子」称号がやっと(むろん対内的にのみ)普通に使えるようになり、持統が690年に天皇に即位するに及んで初めて、女性も「天子」称号が(対内的には)使えるようになったのである。推古時代では女性を「天子」と呼ぶことなど思いつくことさえ全く不可能なことであった。そもそも女性を「天子」と呼ぶことがありえたのも80年ほどのちの武則天の登場があったればこそなのだ。

むろんこの「天子」の概念と用法は隋への国書に記してあるものだから(厳密に)中国におけるものと全く同じ。つまり当時、中国でも倭国でも「天子」は男性しか成れない概念として認識されていたので、隋書の「日出處天子」は明らかに(原理的に)女王の推古のことではありえない。「日出處天子」は(厳格に)倭国の当時の男性の大王を指している。その名は隋書倭国伝にしっかり「倭王姓阿毎、字多利思北孤」と記されていて、「ケミ」という名の妻もおり、後宮に600~700人の女もいる。つまり推古は架空であり、これは以上の全てによって証明されたといえよう。

直感で理解できるように補足して言うと、「日出處天子致書日没處天子無恙」とある国書を倭国の女王から受け取った煬帝からすれば、一人前の王でもない女の王が、女は(陰陽の宇宙原理上)タブーとして天子に成れないと皆が信じてそれを守ってきた時代に、同じくそういう価値観の煬帝に対して「王」はおろか「天子」であるとさえ宣言し、その同じ天子の資格において、「昇り調子の天子である私が、落ち目の天子であるあなたに書を送る。いかがお過ごしか?」と書き送ってきたことになってしまう。「天子」を僭称する(傲慢・不遜・非礼な)女の王からの書信だと、「日出」と「日没」の意味が上のような揶揄にならざるをえない。こういう効果はむろん倭国側にも分かること。これでは戦争になる。何のための隋への国書なのかさっぱり訳が分からない。したがってこの国書は幾重にも幾重にも女王の国からのものではあり得ない。

結局、上記のあれこれの理由から「日出處天子致書日没處天子無恙」という表現は女王には到底できないので、これは推古が存在しなかった証の一つになる。そもそも一体いつ誰が最初に「推古女王でなく摂政の聖徳太子が隋への国書を書いた」というなんの根拠もないデマ風説を撒き散らして全ての日本人の目を眩ませたのか? そのおかげで日本人のほとんどが「日出處天子致書日没處天子無恙」とある文言は聖徳太子の書いたもの、聖徳太子が隋に対して倭国の威信を示したもの、聖徳太子の胸のすくような大きな外交的業績、と堅く信じ込んでしまっている。このデマ風説は、(野心的・挑発的でそのぶん男性的な)「日出處天子致書日没處天子無恙」が女性の王にはとても書けない文言だと気づかれるのを恐れて、「男性の聖徳太子が書いた」と予防線を張ってごまかそうとしたものだろうか? 「男性の聖徳太子が書いた」という予防線は、同時に太子があたかも実在人物だったかのような細工にもなっている。

だがこのなんの根拠もないデマ風説のように、たとえ聖徳太子が推古のことを「日出處天子」として国書に記したとしても、「日出處天子」は太子のことではないので事態は変わらない。それとも摂政としての男性の自分が一心同体でいるから推古を「日出處天子」として表現しても自然だと感じたのか? そんな変則技が煬帝に効くのか? またこんな変則技で煬帝を「日没處天子」とすることになんの意味があるだろうか? それに、これでは摂政皇太子が推古と並ぶことで、あるいは推古に存在する不可避的な不足を埋めることで、太子みずから「日出處天子」の推古を軽んじていることになる。加えてもし聖徳太子が女王のためにこの国書を書いたのであれば、その聖性と徳性が疑われるほどいたずらに暴慢・無謀であるだけでなく、陰陽説および「天子」の概念とその用法について、信じられないほど無知であるとしか言いようがない。陰陽説は当時の一般思想・基本常識なので、こんなに無知で愚かでは、煬帝に倭国の威信を示すどころか「倭国の知的レベルを示す」として鼻先で嘲笑されてしまう。

それよりもなによりも、そもそも推古が架空であれば必然的に太子も架空なのだ。むろんその逆も真である。推古紀は偉大な大王「阿毎多利思北孤」(馬子)を「馬子・推古・太子」(すなわち豪族大臣・女王・皇太子)として三分化して描いた(一人三役の)架空の歴史物語なのである。推古と太子が架空なら残るのは馬子だけになるので、(方程式の厳密解のように)必然的に「一人三役」になる。あまりの大嘘なので「まさかそこまでは」と誰でも怯んでしまい(そこが偽史編纂者の狙い目で)簡単に推古紀にだまされそうになるが、たとえば、架空の存在である神功皇后の架空の神がかり的な三韓征伐のように、また天智と天武が同父同母の兄弟であり、息子の大友皇子でなく「弟」の天武が天智の皇太子(皇太弟)で、大友皇子は即位しなかったというように、歴史資料の乏しい遠い過去についてはむろん、事情をよく知る生存者の多い近い過去に関しても、「公益」に適う正義・大義としてどんな大嘘も(大本営発表のように)当然のことと思い、破廉恥感なくどんどん行っているのが日本書紀なのだ。

ここでいう「公益」のそもそもの源流を遡れば、まずは百済王子の翹岐を倭人化することで白村江大敗後の唐の襲来口実を弱めるということがある。天智が百済王子の翹岐だと唐に知られれば唐にとっては「倭国=百済」となり、そうなると、百済を二度(660年の泗沘城陥落と663年の白村江の戦い)にわたって滅ぼした唐は(面子の上でも残敵の危険性という点でも)どうしても見過ごせず、唐の倭国襲来は避けられそうにない。白村江大敗後に唐に侵攻されては、もはや「万事休す」であろう。それで対唐外交上、百済王子の翹岐を古来からの伝統的な倭人王朝の後裔とする他なかったが、これがその後の万世一系化を基調とする大いなる偽史編纂の発端となった。つまり翹岐を倭人化するのは唐の襲来による「倭国滅亡」という国難回避のための正義・大義の偽史だったのだ。神功皇后三韓征伐や天智天武同父同母説などなどの自余の偽史は、多かれ少なかれ(「公益」に適う万世一系化の連鎖として)すべてこの「翹岐の倭人化」という根源的欺瞞から出た。

むろん神武以来の万世一系化を望む新王朝にとって当然のことながら蘇我王朝の存在など決して許されなかった。馬子・蝦夷・入鹿が大王だったことを許すと「万世一系化」で自らを蘇我氏の後裔として位置付けるほかない。打倒した蘇我氏の人脈に自分を繋げるわけにはいかないので、必然的に蘇我王朝を丸ごと歴史から抹消することになる。王朝を消去するには王朝創始者の太祖を消去する必要がある。太祖がいなければ王朝もない。それを行うのが推古紀なので、推古紀こそが日本書記という大いなる偽史の心柱なのだ。馬子を始祖とする蘇我王朝を歴史から抹消するという(翹岐の倭人化に連鎖する)新王朝の「公益」を実現するための最大の細工が、「推古紀」における「一人三役」のストーリー。これで「太祖」が消せる。

すなわち「阿毎多利思北孤」(馬子)が王だったところが「女王」となり、仏教導入の偉大な業績などのところが「大聖大徳大賢の太子」となり、「阿毎多利思北孤」そのものが一有力豪族にされて「蘇我馬子」という「大臣」になった。とりあえずまず(当人を彷彿させることのないように)「阿毎多利思北孤」なる男王のイメージから最も遠い「女王」が必要だったが、「女王」だけでは馬子の偉大な業績を担いきれないので「大聖大徳大賢の太子」が対(つい)として創作されたのだ。むろん「女王」を立てず誰であれ「男王」を立てると、隋書の「阿毎多利思北孤」に対応するかたちで、事実上、馬子と一致してしまうので、「男王」は立てられない。だから「推古」という女王が立てられた。当然のことながら男を女だったとすれば両者は原理的に永遠に交わることはないわけだ。しかし「推古」の正体が「馬子」(「阿毎多利思北孤」)であることは、十二支変換で「推古」が「馬子」に変換できることで「暗に」ちゃんと指し示しているのである。

以上のことから「日出處天子致書日没處天子無恙」とある国書を煬帝に書き送った隋書倭国伝の倭王「阿毎多利思北孤」は「馬子」のことであり、そこから「馬子→蝦夷→入鹿」と3代続いた蘇我王朝の実在性が疑う余地なく明らかになる。次節で斉明天皇と天智天皇の母子が百済王家の出自であることが数多くの決定的証拠によって証明されるが、実はそこからも蘇我王朝の実在性が明らかになる。なぜなら入鹿殺害で倭国の王朝が中大兄皇子(天智)なる外国人の百済王子の手に渡ったのであれば、それは中大兄皇子の母の皇極ではなく入鹿が倭国の大王だったからである。天智の母の斉明(皇極)も天智と同じく百済人だったのだから、そもそも入鹿殺害(乙巳の政変)で天智が実権を握る前の「皇極」なる天皇は架空だったわけだ。こうして日本書紀が「馬子→蝦夷→入鹿」の蘇我王朝3代を「推古紀→舒明紀→皇極紀」なる偽史で置き換えたことも判明する。

さて、一旦、80年以上前の馬子大王時代に架空の推古や聖徳太子を立てたからには、肝心要の工作として、その実在を証拠立てるあれこれの擬古的な物証も、後世のために根気よく精緻に捏造しなくてはならない。王朝の命運を担った大いなる偽史を創作しておいてその物証を捏造しないということなど100%ありえない。「推古紀」において隋と唐を意図的に混同し隋を歴史から消去してまで「隋書」の存在を隠す努力をしてみたものの、数百年後、誰かが隋書を発見し、男王の「阿毎多利思北孤」の記述に目を止めるかも知れず、それを権力で隠蔽できなくなった時でも、そうした状況に打ち勝つぐらいの物証群はなんとしても捏造しておかねばならない。

識字率がゼロに近く漢文が読める者が非常に稀な時代に、もはや生存者のいない80年以上前の過去を漢文の正史で捏造するのは比較的容易だったのではないか。歴史を学ぶ機会など全くないので、「へえ~、明治時代にそんなにすごい偉人がいたとはね!」ぐらいの感覚で人々は消化してくれるに違いない。持統称制年(686)以降、推古と太子が実在した「証拠」がいろんなかたちで工夫工作されたおかげで、案の定、それらが現在、彼らが実在した証拠になっている。しかし(本稿でも広範囲にすでに行ったように)非常に丹念に精査すれば、すべての物証の捏造性が明らかになる筈である。犯人が分かればいかに精緻であっても全てのアリバイが捏造であるように、推古と太子が架空という真相が、上述の蘇我王朝の実在証明と次節で後述の「天智=翹岐」証明によって完全証明できるからには、いかに巧妙精緻であっても、全ての物証は捏造なのだ。もはや物証の捏造性を一つ一つ暴く必要性さえない。

捏造を暴くには三つの方法がある。(1)全ての偽の物証を虱潰しに一つひとつ暴く方法、(2)真偽をコツコツ積み上げて一つの反論不可能な暴露体系にする方法、(3)一件(あるいは一セット)の必要十分案件で一挙に暴く方法である。本節では隋への国書にある文言(日出處天子致書日没處天子無恙)で(3)を行った。次節では百済人の斉明・天智の母子を倭人化する偽史根幹の捏造を(2)(3)併用で完全完璧に多重に暴く。なお本稿では「日本書紀発端編纂基準年に関する1320年説」や「天智=翹岐説」などなど、天智関連の諸章において(2)を目指したが、推古と聖徳太子関連の諸章では(1)も目指した。これらについてはそれぞれの当該章節をご覧いただきたい。

誰にも明らかなように隋書が倭国伝の記述においてわざわざ虚偽を書く理由がない。そこに記されている事柄には客観性があると考えていいのである。古事記や日本書紀は当の王朝自身が編纂したものなので、(これまで様々に見てきたように)、どうしても客観性に欠けることになる。隋書倭国伝と日本書紀のどちらに客観性があるかは自明であろう。したがって日本古代史の真相に至るには、隋書倭国伝に立脚し、そこから出発するのがとりあえずの最短最良のルート。日本人の全てが認める「日出處天子致書日没處天子無恙」という倭国からの国書の文言もそこに記述されているのだ。この文言は中国側の威信を甚だ損ねるものであるが、それでも掲載しているところに隋書の客観性がある。

そもそも日本書紀が大聖大徳大賢なる聖徳太子を登場させ、いかに精緻で大掛かりな偽史を展開していようとも、隋書倭国伝を重視していれば、この大いなる偽史にこれほど騙されることもなかった。万世一系は聖徳太子を一つの要石とする。聖徳太子の「聖性」「徳性」が架空の真実性を醸し出し、それで太子が偽史防衛の堅固な防塁防壁になる。その要石の架空性が暴かれた瞬間に万世一系なる空中楼閣は瓦解し雲散消滅する。この要石を守ってきたのが皇国史観であり、皇国史観の(非学問的で)宗教政治力学的支配力の流れが、(逆らうと非国民のように見做して教授職から追放し学会からも締め出すなどの脅迫的圧力として)、隋書倭国伝を軽視・無視・タブー視させてきたのだ。この圧力は慣性のように今も様々な様態で続いている。たとえば自分自身も気づかないままそう見る習性になっているという様態もある。これを打ち破るには「隋書倭国伝に立つか、日本書紀に立つか」決心するしかない。

学者も含めて多くの日本人は聖徳太子が絡むとどうやら理性が若干マヒしてしまうようだ。日本人にとって聖徳太子は大自慢の人物なので、架空とされたり価値を貶められたりすることを良しとしない。特に仏教系学者や仏教シンパにこの傾向が強い。彼らは聖徳太子架空論が論議されると直情的に「議論に値しない」と反発して、一考だにしない。そのようにして直接間接に結局は非科学的な誤った万世一系の皇国史観を支えている。そもそもあれほどの奇跡的な大聖・大徳・大賢を実在人物だと思う方がちょっと非常識であるが、さらにそれが皇太子であるのでは「余りにも都合がよすぎる」と疑問視するのが常識。これで万世一系の天孫王朝が聖化・義化・賢化され、奇跡の後光で光り輝くことになるからである。

存在もしない聖徳太子への崇拝や信仰が古代史の科学的真相究明を大きく阻害している。この聖徳太子信仰は実は太子が「日本の仏陀」「大聖大徳大賢」であるところが学問的障碍の原因となっているのでなく、太子つまり皇室の一員とされてあるところが、現行の天皇制や皇室への遠慮や学問的タブーとなって、古代史の科学的真相究明を阻害しているのである。もし仮に聖徳太子が皇室とつながらない人物なら、いかに「日本の仏陀」「大聖大徳大賢」であろうとも過去の一人物にとどまってタブーは生じず、このような科学的真相究明の阻害因にはなりようもない筈だ。

聖徳太子の架空性を正面から証明するのは精緻で大掛かりな捏造工作と聖徳太子信仰のためにいささか骨の折れる作業(当該章節ご参照)になるけれども、幸い、上記の「日出處天子致書日没處天子無恙」を用いた必要十分案件法による側面(推古の架空性証明)からの証明なら、思いのほか容易となる。推古の架空性はすなわち聖徳太子の架空性、聖徳太子の架空性はすなわち推古の架空性に他ならないからである。むろん聖徳太子の架空性は次節の「斉明・天智母子の百済人証明」からも容易に証明できる。斉明(皇極)と天智の母子が百済人なら「皇極」は架空となり、「蘇我入鹿こそが倭国の大王だった」となるので馬子を太祖とする蘇我王朝が実在し、それはすぐさま推古も聖徳太子も架空である証明になるからである。これは聖徳太子の架空性の後面からの証明と言えよう。

ところで、日本書紀の推古紀が鄭玄の革命辛酉年説の「革命・革令」を偽装しているのは明らかだが、推古紀が ─ 革命関係記事を省き ─ 革令関係記事(甲子年である604年の冠位十二階の実施や十七条憲法の発表)だけ記していて偽装が中途半端に終わっていることも明白である。それは在日百済王朝を神武以来の天孫一系の中に溶解してうまく隠しはしたものの、全く出自が失われてしまっても、言い換えれば子孫たちが自分たちの真の系譜を全く知らずにいるのも絶対に困るので、日本書紀の中に偽史の謎を解く鍵をあちこちに「中途半端なかたち」で埋め込んだわけだ。真相解明の鍵を中途半端なかたちにしないと真相が直接明示されてしまい、それも困る。「中途半端」が鍵に与えられた宿命なのだ。

日本書紀の推古紀が革命・革令を偽装しているということは、真の革命・革令を隠して革命年(日本書紀発端編纂基準年)を推古時代の601年(辛酉年)に誤導しようということ。現にこの誤導によって現在も多くの研究者が1260年説を採って革命年を推古時代の601年だと主張している。つまり「601年を基準としその1260年前に神武紀元を設定した」とするわけだ。しかしそれが誤導だと分かれば、結局、天智称制年(661年 辛酉年)が真の革命年(日本書紀発端編纂基準年)であるという結論になる。これは一意に決まる。つまり1260年説ではなく三善清行の『革命勘文』における1320年説が正しいということ。すなわち「661年を基準としその1320年前に神武紀元を置いた」というのが真実である。天智称制年が日本書紀発端編纂基準年とされたということは、天智の出自が百済王家である一つの証になる。たかだか称制年にすぎない百済滅亡(660)直後の年が神武紀元を決める基準年になっている意味はそういうこと。称制年がたまたま辛酉年であって鄭玄の革命辛酉年説と合致していたので、神武紀元年を決める原理として鄭玄説が採択された。でなければ鄭玄説でなく他の原理が採択され、神武紀元も今とは違った年になっていたことだろう。

661年(辛酉年)の天智称制年が日本書紀発端編纂基準年とされたということは、その3年後の664年(甲子年)における冠位二十六階発布という記述によって、鄭玄説における「辛酉年の革命と甲子年の革令」がここではセットとなって(片方が欠けることなく)完成しているところから、判明する。「天皇命大皇弟 宣増換冠倍位階名・・・其冠位有廿六階」とあるように、664年(天智三年)の甲子年に天智に命じられて新冠位を発布しているのは天武。これが日本書紀における行動者としての天武の初出記事である。実は日本書紀の秘密の基礎構造に、「天智」「天武」 / / 「天智称制」「新冠位発布」 / / 「革命」「革令」 / / 「辛酉年」「甲子年」、という隠れた平行性があり、これも1320年説が正しいことを示している。むろん鄭玄説の論理に基づく「661年が(神武即位と同じ)革命の辛酉年である」という仕組みで、実は日本書記は(「万世一系」を描出している表面の文脈からは容易に見えない深層で)天智称制という661年の出来事を(B.C.660年の神武即位と同じ)「革命の出来事」とみなしているわけである。

母の斉明が死んで大王位を皇太子が称制したにすぎない出来事がわざわざ「革命」と見なされるわけは何だろう? これは天智称制が「新しい王朝の創建」を意味しているということなのだ。しかもこの「新しい王朝」は扶余氏でない母には不可能なこと、つまり天智なる扶余氏の翹岐による「在日百済」としての「日本」以外のものではありえない。天智の「天命開別天皇」(天命でこれまでとは全く別の王朝を開いた天皇)という(万世一系と根本的に矛盾する)和風諡号も、「日本」という(西の百済から見て日の昇る根本に移転した新百済という意味の)国号も、天智が倭人でなく百済の出自であるところから生まれた。

そもそも日本書記は「日本」が「百済」であることを隠すため、すなわち天智・持統の出自を隠すために万世一系化を図った偽史の書なので、それらを明るみに出すのは非常に困難な作業になる。どこを読んでも天智と持統は万世一系の純粋な倭人として登場する。だが証拠はいろいろな姿で日本書紀の中に隠れている。事実は歪んだ形でも残るのだ。天智の出自が百済王家であることは、(すでに関連章節でいろいろと根拠を挙げたが)、なかでもすでに敗亡した百済とその王家の再建のために、斉明を筆頭に倭国史上唯一例外的に天皇家総出で北九州へ出征したことや、遠く旧百済の地や白村江までわざわざ大軍を出兵させた大いなる愚挙からも分かる。これらは「自家王家救援」という家族的な動機がなければ決して起こりえない。

この「天皇家総出」は誰が見ても「家族一丸」という家族行為以外の何物でもない。頭をどうこね繰り返しても他に説明できる理由は絶無である。家族行為は家族問題が起きないと行われない。したがって(解が一意に決まる1変数方程式のように)このことだけで「斉明と天智の母子は百済人」と断定して良い。天皇家が百済滅亡に際し家族一丸となって北九州の辺鄙で不便な甘木の朝倉宮に出征したのは、朝鮮半島でまさしく百済王家の滅亡という自らの家族の一大事が起きたからである。「天皇家総出」は「家族」としての反応であって、それ以外のケースは100%あり得ない。これは本家が危急存亡の危機に瀕した時に取る分家一丸の行動なのだ。でなければいつものように天皇家は都にあって将軍かせいぜい皇子を総大将として派遣するだけでいいわけである。天皇が女性なら、(しかも67歳の老齢であればいつ自分が死亡するかもしれず唐を相手の長期戦略構築は不可能なので)、なおさらそうであろう。老齢の女性天皇がわざわざ自ら北九州の辺境へ一家を挙げて出征したという状況は、斉明が敗亡した百済における自らの王家の運命を「なんとかしたい」と必死に願っていたことを如実に示している。斉明が必死の覚悟だったことは都から出て7か月ほど後にこの北九州の朝倉宮で死んでいるのを見ても分かる。それほどの決心を、既に滅んだ単なる旧友邦再建のためにするだろうか? 皇国史観で曇っていない眼には自明なように、百済が他王家の国家であればたとえ滅亡前でも「天皇家総出」などあり得ないし、滅亡後ならなおのこと「天皇家総出」は人間現象として絶対にありえない。女性が天皇なら、しかも67歳の老齢ならなお一層そう言える。つまり他の証拠は全く不要で、この「天皇家総出」だけで必要十分に「斉明と天智は百済人」と断定できる。

さらに、すでに百済は敗亡しているのにその再建をかけて大唐帝国と白村江などで戦うのは、その勝敗に関わらず、将来、唐の大軍を倭国に呼び込む常軌を逸した大いなる愚策で、これも「百済と一蓮托生」という自暴自棄的な家族的行為である。誰が考えても敗亡した単なる旧友邦のために、ここまではやらない。戦争遂行にふさわしい能動的で積極的な男性でなく危険な冒険をできるだけ避けたい筈の女性が天皇なら、なおさらである。出兵の決定はそもそも戦争遂行者が女性の時代ではやはり不利になる。しかし百済王家が斉明の家族あれば、逆に女性だからこそ理性的になれず「なんとかしたい」と出兵を決断することになる。百済が単なる友邦だったのであれば(滅ぶ前ならともかく)すでに滅んだのだから倭国は新しい国際情勢に即して唐と協商すればいいだけの話だった。百済と唐は敵対関係だったとしてももし斉明と天智が百済人でなければ倭国が唐と敵対する必然性はない。友邦滅亡は不本意だっただろうが、唐との戦争はその協商経過を見てからでもよかった。にも拘らず盲目的にすぐさま百済復興救援軍を派遣した。

当時世界における最大最強帝国の唐軍が本腰を入れて倭国侵攻に臨めば、倭国が百済の二の舞になるのは十分すぎるほど明瞭に想像できた筈。したがって、「天皇家総出」も「白村江出兵」なども、それらを決定した斉明と天智の母子が百済王家の出自である以外に説明のしようがない。その上に、天智称制年が鄭玄説における「革命」すなわち「新王朝樹立」の年として、神武紀元を決める日本書紀発端編纂基準年とされたことや、万世一系を否定する「天命開別天皇」という和風諡号や天智の母の「皇祖母尊」なる尊号のこともある。非学問的な皇国史観の信奉者でなければ、誰にとってもこれらだけで天智が百済人である十分確かな断定証拠になる。

筆者は先入観と偏見で歪んだ皇国史観を克服する一つの方法として、是非とも「記紀心理解析学」を提唱したい。先入観と偏見は人間心理によるものなので心理解析学はその是正に有効であろう。記紀の記述に捉われず心理学からみて「必然」と判断できることを史実の確定手段として取り入れるわけである。記紀のある記述内容について心理学が原理的に人間心理として許さなければ、それは人間現象でなく、すなわち史実でないということになる。偽史構築による無理が心理学的人間破綻記述をもたらしているのだ。たとえば天武が天智の娘を4人も妻に迎えていることを心理学でみれば(「万世一系」を主張する日本書紀の記述とは違って)両者に血縁はあり得ないとか、それが双方向でなく、地位も高い「兄」の天智から「弟」の天武への一方通行のいわば娘の「献呈・奉納」現象なのでなおさらだ、とかいう具合に確定してゆく。

記紀にある様々な人間関係や大事件の記述について、こうした心理学的方法をどんどん適用する。こうして偽史構築者の心理状態に踏み込み、偽史構築の真相に迫ろうとするわけだ。むろん女性大王の斉明による天皇家挙げての(結局斉明が7か月後そこで死ぬことになった)辺鄙な北九州への出征と、(結局世界最強帝国「唐」と新羅の連合軍に大敗することになった)朝鮮半島出兵にも適用する。果たして日本書紀の「斉明紀」にあるようにすでに敗亡した単なる旧友邦の再建のためのそういう倭国存亡を掛けた一連の究極行動が、いつ死ぬともしれない67歳の老齢の女性大王として心理学的にあり得るかどうか、あり得なければこれらがどういう本質のものだったのか突き詰めてゆき、確定してゆく。できれば読者の方々にもそれぞれに行っていただきたいが、上記の段落では筆者自らこれを実行した。偽りの古代天皇家史の見たくない真相を見ることを恐れ、ともすると自分を偽ってまで知らぬことにしてしまう一般的傾向をこの「記紀心理解析学」が抑止する。

以上に加えてさらに乙巳の政変(645)における古人大兄皇子のよく知られた謎の言葉「韓人殺鞍作臣」(韓人が鞍作臣を殺した)という大いなるヒント(鍵)がある。この言葉は天智(中大兄皇子)がこの「韓人」(百済人)であることを、入鹿大王(鞍作臣)暗殺現場の描写によって明瞭に示している。誰もが知るように乙巳の政変で入鹿を殺した首謀者はその暗殺実行者でもある中大兄皇子なので、いうまでもなく彼こそがこの「韓人殺鞍作臣」の「韓人」に該当する。これはむろん天智が百済人(韓人)であることを証明するあの「天皇家総出」や「白村江出兵」などとも完全に符合する。

加えて、中臣鎌足との綿密な事前計画が必要だった経緯はこの暗殺計画実行の困難さを表すものであるが、それは警護システムが自分の手に入りやすい中大兄皇子の母(皇極=斉明)の座所でなく、本当は警護の厳しい入鹿大王の座所で暗殺が行われたことを指し示しているのである。入鹿が大王だと、その座所まで行かなくては対面できず暗殺は必然的に座所で行われることになる。しかし母が大王なら、座所でなくその途中の廊下や回廊でも刺し殺せるのである。そうなれば母に凄惨な暗殺現場を見せてショックを与えなくて済む。にも拘らず暗殺が母の座所で行われたとされてあるのは、本当は入鹿大王の座所で暗殺が行われた事実の残映なのだ。

つまり「皇極」なる大王は架空人物であって、その大王の座所には入鹿が座っており、その入鹿の座所で入鹿の暗殺が行われ、入鹿大王暗殺者の中大兄皇子は「韓人」(百済人)、というのが歴史の真相である。隋書倭国伝の「日出處天子致書日没處天子無恙」や「阿毎多利思北孤」の記述からすでに明らかになった「馬子→蝦夷→入鹿」と3代続いた蘇我王朝の実在性や、先の「天皇家総出」「白村江出兵」「天智称制発端基準年」「天命開別天皇」「皇祖母尊」もこれを証している。

ここで朝鮮総督府が1939年6月15日に百済の旧王宮跡である(忠清南道扶余の)扶蘇山麓一帯の広大な土地に、予算も敷地規模も京城の朝鮮神宮(朝鮮植民地総鎮守)を凌ぐ(朝鮮半島で最大の神社である)「扶余神宮」を創立した事実を指摘しておきたい。結局敗戦のために鎮座に至らず基礎工事の完成だけで終わってしまったが、この神宮は朝鮮の各道庁所在地に建てられた国幣小社とは違い、橿原神宮や朝鮮神宮と同じ最高位格の官幣大社である。「扶余神宮」創建は朝鮮総督府による「扶余神都計画」の一環であった。

「神都」の法律概念規定がないので「扶余神都計画」は翌年(1940)の日本本土における「宇治山田市(現伊勢市)神都計画」と同様に公文書表現でなく公認一般用語だが、内容はやはり「神都」の計画である。五島 寧(やすし)氏は「『神都』計画と扶余神宮に関する研究」で、この「神都」計画は産業基盤とは直接無縁な地域で、しかも例外的に経済効果としては低い既成市街地での区画整理が展開しており、(朝鮮総督府の朝鮮全土における)「従来の市街地計画とは異質な事例であった」と記し、また、明治以降の新規統治地の官幣大社のなかで「扶余神宮以外は、統治上の中心都市に設置されている」と指摘し、「『神都』計画が、扶余神宮建設を与条件とした特異な市街地計画であった」と結論付けている。

国生みの大地である「大八洲」のどこかならいざ知らず、いわゆる「下等な」異民族の植民地に「神都」の建設とは? 百済の王都であった辺境都市の扶余に朝鮮半島最大の神社を立てそこを朝鮮半島唯一の(伊勢のような)神都の中心地とする一種の「総本社宗教都市新建設構想」は、百済が他王家の血筋の国家であったならば、到底生まれ得ないもの。「神都とする」ということは、百済人の都である扶余を「神の地」とすることで、これはそこを都とした百済王家の神格化である。日本人にとって神格化されるべき王家はこの世で天皇家だけなので、これはすなわち百済王家が天皇家と同一家族だという間接的な宣言となる。すなわち天皇家は百済人なのだ。だからこそ「天皇家総出」も「白村江出兵」なども(家族行為として)万難を排して強行したのである。

いわゆる「神都計画」と呼ばれた計画はまず最初に1920年代の宮崎神宮を中心とした「宮崎市神都計画」があり、次に1930年代の橿原神宮を中心とした「畝傍町など三町の神都計画」があり、さらに1939年の扶余神宮を中心とした「扶余神都計画」があり、1940年の伊勢神宮を中心とした「宇治山田市神都計画」がある。これらを見ると各神宮の祭神が皇祖の神武や皇祖母神の天照大神という「皇祖レベル」だからこそ、その都市が「神都」と呼ばれ、その都市計画が「神都計画」と呼ばれていることが分かる。つまり「神都」とは「皇祖の都」という意味なのだ。伊勢は天照大神降臨地、宮崎は神武東征出発地、橿原は神武即位地。すると「神都」の扶余の地もまた「皇祖レベル」でなにか究極的な出来事が起きた地である筈なのだ。

注目すべきは「扶余神宮」の祭神が、百済復興軍派遣や白村江の戦いと関わった斉明天皇と天智天皇だという点である。他には記紀で三韓支配の象徴とされている神功皇后と応神天皇も祭神だが、扶余の地と関連するのは斉明と天智なので、神功と応神は祭神としては付録のようなものであることが分かる。それに神功皇后が架空人物であること、神功の胎内皇子としては応神も架空人物であることは、扶余神都計画を立てた(昭和天皇を中心とする)最高責任者たちの十分に知るところである。むろん「天智=翹岐」という究極の秘密に唯一通じている彼らは「万世一系」も架空であると知っているので、天皇家と何の血のつながりもない架空の神功と応神が祭神であるのは真相隠蔽のための目眩ましでもあり、結局「扶余神宮」はまさしくその旧王宮の地で生まれ育ちあるいは過ごした斉明(百済武王妃)と天智(翹岐)を祀る施設にほかならない。扶余の地は「日本」の皇祖である天智が斉明(皇極=皇祖母尊)から生まれたという「皇祖レベル」の出来事が起きた地なのだ。

もし日本書記の記述のように二人が倭人なら、一度も土を踏んだことがなく、なんの縁故もない海外の地のここに、なにも白村江大敗の責任者である彼らのためにその敗北地で官幣大社の神宮まで作って祀る必要はない。日本のどこか(生誕地か即位地)にせいぜい大きめの神社一つ作れば済む。現に天智には翌年の1940年11月7日鎮座の「近江神宮」(祭神は天智天皇 官幣大社 滋賀県大津市)が存在している。にも拘らず百済人の王宮跡地にこだわり同時期にわざわざ「扶余神宮」を立てた。

他王家の王宮跡地に神宮を建てるのはこれが唯一。もともと万世一系の「神聖」な皇室の血を汚さないためにも、原則としてこういう「疑似混血」のようなことは行わないが、それでも行っているのはこれが皇室の「神聖」な血を汚す行為にはならないからである。天皇家と百済王家が同一家族、つまり斉明と天智が百済王家の出自なら、百済王宮跡地に斉明と天智を祀っても、天皇家の血の「神聖性」に及ぼす影響は全くない。

王宮は王家の住まいなので百済王宮跡地の扶余神宮で斉明と天智を祀ると扶余神宮がいわば斉明と天智の住む王宮と化し、必然的に「かつて彼らが住んでいたのでここで祀っている」という連想を引き起こす。神武東征出発地も神武即位地も、「そこが神武の宮殿の地でありかつて神武が生活していた」とされたからこそ、それぞれの地に「宮崎神宮」と「橿原神宮」が建てられた。つまり「かつてその人が住んだその地にその人の魂魄が今も宿っている」という判断の下で、その地にその人を祀る神宮が建てられている。

斉明と天智を祀る百済王宮跡地の「扶余神宮」についても、むろんそういえる。でないと斉明と天智の魂魄は、そこで660年に無残に敗亡したため成仏できずに彷徨っているかもしれない他王家の家族の魂魄に取り囲まれて悩まされるかもしれず、また宮殿跡地北端の「落下岩」から白村江に身を投じたと伝わる三千人の宮女の魂魄にも取り憑かれるかもしれないではないか。つまり部外者からみれば百済王宮跡地は(揺籃の地でも青春の地でも愛する家族の地でもない)国家敗亡の呪われた縁起の悪い死屍累々の亡霊さ迷う「凶地」なのだ。斉明と天智が部外者の倭人なら、その「凶地」に祀られてもなにも良いことはない。そうした視点からも、扶余神宮で祀られている斉明と天智が百済王家の人物であると推察できるわけである。そして天智と斉明が扶余氏とその関連者であるのが理由で「扶余神宮」と名付けられたことも判明する。そもそも「扶余」という地名も百済王家の「扶余氏」から来ている。珍しいことに扶余神宮は朝鮮式社殿様式(青瓦台風)の設計だったが、これは「斉明天皇と天智天皇は百済の朝鮮人だから朝鮮式社殿で憩っていただきたい」という意味なのだろう。

ところで官幣大社の「神宮」は植民地旧国家当たり一つしか創建されないほどの国家単位レベルのもの。白村江大敗責任者の倭人の天智にそれに見合う何の大手柄があるというので国内外に二つも神宮を創立したのだろうか? そもそも白村江大敗地の「扶余神宮」はなんらかの「大手柄」によるものだろうか、それとも白村江大敗の壮大な敗戦記念建造物なのだろうか? 植民地に宗主国のそういう不名誉な記念物などありそうにないが、ともかく日本書紀の記述のままでは天智を内外の二神宮で(新王朝太祖の神武や応神あるいはそれ以上に)大々的に祀り上げる理由は全くつかめない。

ここで「乙巳の政変」を挙げる者がいるかもしれない。しかしかつて過大に評価されて「大化の改新」と呼ばれていた「乙巳の政変」も、日本書紀の皇極紀においては、横暴な一豪族の専制政治を打ち倒したいわば一種の「中興」のような出来事にすぎない。天皇の権威や権力を無視するのは、平安時代の藤原摂関家や平家、源頼朝以来の武家幕府政権もそうだったわけで、これが明治維新までの日本における天皇家の常態だったといえよう。したがって結果としてはただの「中興」のようなものにすぎない「乙巳の政変」を二神宮創立に見合う大手柄だったとするわけにはいかない。むしろ(有史以来ただ一度)倭人国家存亡の危機を招いた外国軍による白村江大敗の失点は、王朝の危機にすぎなかった「乙巳の政変」における得点をはるかに上回る。いくらなんでも中興の「乙巳の政変」が白村江大敗地に官幣大社の神宮を立てる理由とはなりえない。

それに(史実とは真逆の)「『乙巳の政変』がなければ豪族の蘇我氏に王朝が簒奪されていた」というのは日本書紀の勝手な押しつけ判断にすぎず、それだけの危機だったかどうかは本来分からない筈のもの。しかしその危機の度合いを高めるほど天智による「乙巳の政変」の歴史上の意味が単なる「中興」の域を超えてさらに高まるので、危機状況を極大に描写した。そもそもかつて「乙巳の政変」を「大化の改新」という名であたかも神武即位に次ぐ古代史最大の大事件であるかのように皇国史観派が誘導してきたのも、(彼らのトップ最上層しか知らない究極次元では)これが本質的には天智による蘇我王朝打倒による事実上の「日本」建国の出来事だからである。だからこそ日本書紀の記述上、表向きはただの「中興」にすぎない事件を、新王朝樹立という「革命」の真実により一層近づけようという意図で「大化の改新」と呼んで過度に大騒ぎしてきた。つまり「大化の改新」という言葉に天智による「日本建国」という秘密を滲ませたかったのだ。

天智の他に官幣大社の神宮を二つも有する天皇は(「宇佐神宮」にも祀られている付録の応神を除けば)宮崎神宮(1886)と橿原神宮(1890)の主祭神である神武だけだ。宮崎神宮の方は(一応「東征出発宮殿跡地」と想定された)一地方神社を明治の王政復古を受けて格上げしたものにすぎず、橿原神宮のような明治体制における新規正式のものでない。ところで官幣大社の神宮に祀られている天皇は(明治神宮:関東神宮・朝鮮神宮の)明治天皇を入れてもほんの十数名にすぎず、しかもその多くは同じ神宮で(平安神宮の桓武・孝明や水無瀬神宮の後鳥羽・土御門・順徳のように)二三人ずつ併祀されている。明治体制における明治天皇の三神宮の例外を除けば一人の天皇に神宮一つあるだけでも過分なのだ。「敗亡した旧友邦を再建する」という倭国自身の生存に直接関わらない目的で、歴史上ただ一度、倭人国家存亡の危機を招いた白村江出兵と大敗の「大いなる責任あるいは罪状」を考えれば、これは国史上唯一最大の「永遠の恥さらし」なので、本来なら(つまり日本書記の記述通りなら)そもそも「天智は責任を取ってみずから退位すべきだった」とするぐらいが順当であって、(一神社ならいざ知らず)天智を祀る神宮が存在すること自体、異常なほど過分だといえる。

そういうわけで、天智が倭人なら日本に近江神宮があればそれだけでも十分すぎるほど過分であり、なにも海外の他人の、しかも大敗の地に(全く新規に、しかもほぼ同時進行で)もう一つ神宮を建てる必要などはないのに、本当はそこが「日本」の太祖なる天智の生まれ故郷なのだから、仕方がない。となれば当然のことながら百済王宮跡地に天智と斉明を祀る神宮を立てる際には「白村江大敗問題など無きに等しい」ということになる。つまり白村江大敗という目も当てられない大失態があるにも拘らず天智に「近江神宮」があるばかりでなく朝鮮半島の敗北地にも「扶余神宮」があるのは、「日本」が「天智」なる扶余翹岐の創建した「在日百済」であり、その百済王宮跡地の場所で「日本」(在日百済)の太祖なる天智(扶余翹岐)が生まれ育ったからにほかならない。天智による「在日百済」なる「日本」の建国。実はこれこそが内外二神宮創立の秘密であり、二神宮創立の原因となった隠された本当の「大手柄」なのである。結局、いわば素顔の「翹岐」と仮面の「天智」それぞれのために故郷と日本の地に一つずつ建立したわけである。これらを見ると太平洋戦争直前の「扶余神宮」創立責任者たちは斉明・天智の母子が百済人であることを知っていたわけだ。

上で「神功と応神」は付録のようなものであるとしたが、実は「母と子」という点で「神功と応神」「斉明と天智」は一致している。「神功皇后は神懸かりな三韓征伐を行ない神の定めによって胎内の応神天皇に三韓永久支配権が与えられた」というのが記紀の主張であるが、これは記紀を監督指導した持統の(女性的な)妄念が産み出した物語で、この妄念は唐と組んで母国百済を亡ぼしその旧百済の地を占有支配している統一新羅に対する復讐心を淵源とする。660年に母国百済が滅ぼされて出征先の北九州で悶々としてついに死亡した祖母の斉明と、663年に白村江で大敗を喫した父の天智、この二人の恨みを晴らしたいという切なる思いの妄念が募り募って過去に投影され、「日本書記」なる偽史において百済武王妃だった祖母の斉明が「神功皇后」となり、扶余翹岐を本名とする父の天智が「応神天皇」(三韓永久神授者)となった。このとき河内王朝太祖である史実の東征王「応神」を前半史と後半史に分け、その前半史部分を架空の神功皇后に割り当てて「三韓征伐と胎内の応神への三韓永久神授」という内容の神功紀としたのである。

つまり三韓征伐の「神功皇后」と三韓永久神授者の「応神天皇」は、百済滅亡と白村江大敗に対する(持統の妄念→妄想における)報復完成態なのだ。持統は架空の物語であっても、(あたかも史実のように正史に記すことで)、祖母と父の恨みを晴らしてやりたかった。そういう女性ならではの方法で自分の恨みも晴らしたかった。神功皇后は斉明の化身であるだけでなく、なによりも皇后時代の持統自身の化身でもあるのだ。しかしそれだけではない。こうした架空報復だった「神功皇后三韓征伐」による「応神の三韓永久神授権」はまた万世一系化によって後代の天皇にも永遠に受け継がれていくものとされ、「いつかは三韓を永久に日本皇室のものにせよ」という持統の遺訓遺命とされたものでもあった。つまり単に過去に投影された架空報復に終わらず、同時にそれを根拠とする未来に向けた報復指示でもあった。それが「神功紀」と「応神紀」である。そしてその持統の妄念を実際に歴史事実として実現したのが、明治政府による1910年の朝鮮併合であり、朝鮮総督府政治であり、扶余神都計画であり、「扶余神宮」なのである。こうして「扶余神宮」において斉明天皇と天智天皇に並んで神功皇后と応神天皇が祭神となっているのは「これ以外にない」というほど必然であることが分かる。

ところで植民地朝鮮における神宮や神社や神祠の祭神はほぼ例外なく天照大神を主祭神として含む。天照大神を主祭神としなければ合法的な神社や神祠とは認められなかった。宗派神道各派が監視・制約・弾圧され軍と国家神道が一体だった戦前では、歴代9人の朝鮮総督がみな元帥や大将だったこともあり、この原則は軍の威力で厳しく執行された。朝鮮神宮では天照大神と明治天皇が、各道庁所在地の国幣小社では天照大神と国魂大神が、総督府の認めた各地の神社や神祠では天照大神と(のちには)明治天皇が、主な祭神となっている。ちなみに官幣大社である台北の「台湾神宮」でも、旅順の「関東神宮」でも、さらに(官幣大社ではないが)満州国の伊勢神宮たることを目指した新京の「建国神廟」でも、主祭神は天照大神である。「建国神廟」の祭祀府総裁は元日本陸軍中将だった。日本帝国は朝鮮・満州・関東州・中国で、多くの場合、支配地域の重要都市に一つずつ都合100以上の神社を建てたが、それらの主祭神はほぼ例外なく天照大神である。すなわち帝国の軍事的拡大は天照大神の支配領域の拡大でもあった。天照大神はまさに勝利の植民地征服神なのだ。

ところがどういうわけか「扶余神宮」の祭神の中にはその肝心の天照大神が存在しない!!! これは驚くべき超絶的例外である。本来なら(他はともかく)この「扶余神宮」においてこそ、かつての白村江大敗の屈辱を乗り越えた証として何が何でもまさしく勝利の植民地征服神である至高最高の皇祖神なる天照大神を祀るべきであろうが、意外にもそうはならなかった。これは奇妙なことに朝鮮半島では扶余の地においてだけいわば白村江大敗組の斉明と天智によって植民地征服勝利神の天照大神が「神社の外に押し出された恰好」、つまり「負け組」が「勝利の女神」を打ち負かした形となっている。上記極東支配地域の100を超えるほとんどの神社で主祭神だったにも拘らず、海外のしかも官幣大社の神宮(朝鮮神宮・関東神宮・台湾神宮・扶余神宮)で天照大神が祭神の中にないのは「扶余神宮」だけなのだ。

台湾神宮(1944)の例を見ても分かるように、海外で「神宮」に格上げされるのは天照大神が新たに増祀された場合だけ、つまり海外の神宮と天照大神は相即不離なのに、扶余神宮に天照大神はない。「扶余神宮」は事実上その規模と「神都」関連のゆえに天照大神を主祭神とする京城の「朝鮮神宮」よりも格上になるので、「扶余神宮」の祭神の斉明や天智は(ある意味で)「朝鮮神宮」の天照大神よりも格上扱いになる。これはつまり天照大神を祀る神宮や神社一般、すなわち日本の全神社のトップである日本総鎮守の伊勢神宮をも凌駕する計算なのだ。こうなった秘密は果たして何か?

すでに柿本人麻呂が「草壁挽歌」において持統を「天照らす日女(ひるめ)の命」と表現したことや、記紀中で唯一の「祖母から男孫」への生前支配権譲渡の平行性(「持統→文武」と「天照大神→ニニギ」)や、持統の和風諡号である「高天原廣野姫天皇」および「大倭根子天之廣野日女尊」などを通して本稿が明らかにしたように、これは天照大神を天智の次女の持統を神格化したもの、つまり天照大神の実体を持統天皇とみれば、十分に納得がいく。現に少なくない研究者が神代紀における「天照大神→ニニギ」を、「持統→文武」の神話的表現とみている。皇祖神の天照大神が祭神の中に含まれていると、他の祭神はどうしても格下にならざるを得ない。特に天皇は誰も彼もみな皇祖神の後裔つまり格下になるので、斉明も天智も天照大神の子孫として遥かに格下になってしまう。それを避けるために(朝鮮半島における唯一の脱原則的な超法規的例外として)天照大神を祭神から外した。娘の持統(天照大神)が祖母(斉明)や父(天智)の祖先として彼らの上に(最高神として)祀られてはいけないわけである。これはまた天照大神の実体がまさしく持統である確かな証明でもある。

そして朝鮮半島全域でこの地においてだけ天照大神を祭神から外すという「千倍万倍甚だ畏れ多きこと」まで敢行して、この百済王宮跡地になんとしても斉明と天智を祀る神宮を作りたかったのは、この地がそれほどにまで掛け替えのない究極の場所だということであり、それはまさしくこの地で「日本」の太祖である天智が斉明から生まれて成長成人したためであり、だからこそ日本の「近江神宮」とは別に「扶余神宮」が要り、この白村江大敗の扶余の地が神都構想の対象つまり「神の地」とみなされたのだ。すなわち百済王宮跡地の「ここ」こそが「日本」の原点の地なのである。朝鮮総督府による「扶余神都計画」は当然・必然・不可避のことだったと言えよう。太平洋戦争直前の「扶余神宮」創立責任者たちは百済王家に由来するこういう事情も全て知っていたわけである。

むろん百済は扶余氏の王国なので、扶余氏でない天智の母の斉明大王では百済は成り立たない。斉明が死に扶余氏の天智が王位を称制し即位して初めて、滅んだ旧百済を継ぐ在日の新百済つまり「日本」が成立する。天智称制の辛酉年が神武紀元を決める「革命」(新王朝樹立)の辛酉年とされたのもそのためだ。結局やはり1320年説が正しかったわけで、そこからも天智の「日本」は「在日百済」だということが分かる。すると国号「日本」が「西の百済から見て日の昇る根本に移転した新百済」の意味であることにも納得がいく。もともと日本列島にいる者たちにはさらに東から日が昇るので、自らの国名を「日本」とは為し得ない。ちなみに煬帝への国書にある「日出處」についても、倭国の阿毎多利思北孤大王は、相手の煬帝から見てこちらは「日出處」に位置している、という視点で書いている。決して自分の位置そのものから「日出處天子」と自称しているわけではない。日は倭国のさらに東から昇るためである。そして「日本」が「在日百済」であればこそ、天智の和風諡号が「天命開別天皇」(天命でこれまでとは全く別の王朝を開いた天皇)とされたことにも、十分に納得がいく。したがって「天命開別天皇」のそもそもの真意は「天命でこれまでの倭人の王朝とは別の、百済人の王朝を開いた天皇」ということになる。

ここで視点を変えて王朝交代のタイプについて考えてみる。

(1)まず外国軍が侵入制圧して新王朝を樹立する場合は、旧王朝と新王朝は異民族同士のヘテロ状態になる。

(2)自国の内部で革命を起こして新王朝を樹立する場合は、旧王朝と新王朝は同民族同士のホモ状態だ。

(3)ある民族の内部で異民族の勢力が急速に伸長しついにその民族を支配して新王朝を樹立する場合は、いわば「ヘテロ状態」+「ホモ状態」になる。このとき新王朝は王朝支配の安定を求めて「ヘテロ状態」と「ホモ状態」のどちらを前面に押し出すか決めなくてはならない。(a)「ヘテロ状態」を前面に押し出せば、少数支配層が異民族である王朝が成立し、(b)「ホモ状態」を前面に押し出せば、異民族の少数支配層が旧王朝の民族に帰化同化した王朝になる。乙巳の政変後に倭国で起きたのは明らかに(a)ではない。

蘇我王朝の実在性が証明されたことで、その王朝を中大兄皇子の勢力が乙巳の政変で打倒し、新王朝の流れが成立したことも証明された。この新王朝は自らの出自を隠すために(蘇我王朝を歴史から抹消することで)万世一系の王朝史を捏造し、蘇我三代(馬子・蝦夷・入鹿)の時代を推古紀・舒明紀・皇極紀で偽史化した。この流れは明らかに王朝交代(1)のタイプではない。すると(2)か(3)の(b)のどちらかになる。(2)か(3)の(b)かは中大兄皇子の出自が倭人か百済人かで決定できる。つまり古代史の秘密を解く鍵はひとえに天智の正体、その出自にある。天智の正体(出自)は記紀を編纂指導した次女の持統の正体(出自)でもある。これが解けてこそ日本書紀の本質にかかわる謎、日本古代史最大の根本問題が解ける。したがってこれを未解決のままにした古代史研究は全て多かれ少なかれ一種の「砂上の楼閣」になる。記紀編纂者の出自に由来する基本偏向(バイアス)が分からないままでは、正しいルートで真の歴史事実に到達できないからである。天智が「韓人殺鞍作臣」の「韓人」なら、(必然的に百済人となり、母とともに在日しているなど様々な証拠から百済王子の「翹岐」となって)、(3)の(b)が正しいとなる。そして天智が「韓人」であることが示されることで(3)の(b)が正しいことが、本稿で証明されたといえるだろう。

斉明と天智が百済人で天智(中大兄皇子)が百済王子の翹岐であると判明したことから、今度は乙巳の政変で翹岐によって暗殺された蘇我入鹿が倭国の大王だったことが明らかになる。入鹿を殺すことによって倭国の王朝が中大兄皇子なる百済人の手に渡ったというのは、入鹿が倭国の大王だったからに他ならない。天智と斉明(皇極)の母子は百済人と判明したので、そもそも天智による入鹿殺害(乙巳の政変)以前の「皇極」なる天皇は存在しなかったわけだ。こうして天智と斉明が百済人で天智が百済王子の翹岐であることが、「馬子→蝦夷→入鹿」と三代続いた蘇我王朝の実在証明になる。「蘇我王朝の実在性」と「天智=翹岐説」はそのどちらからも他方の証明ができる。むろん「蘇我王朝の実在性」と「推古・太子の架空性」は論理上、同値である。

さて、帰化同化王朝が万世一系の偽史で「もとから倭人だった」と同化をさらに徹底するのは、十分にあり得ることである。しかしその偽史によって旧百済王族の亡国の恨みが(何の根拠もなく横滑りして)倭人全体のものともなり、以後1300年間にわたる朝鮮人に対する全倭人の憎悪・侮蔑・加害・侵略を生み出す礎となった。倭人は誰も彼も持統による万世一系の偽史に騙されて、1300年ものあいだ、百済滅亡に関する百済王家の統一新羅(その後の朝鮮半島国家)に対する恨みを、百済人の代わりに、倭寇・秀吉の侵略・朝鮮併合などとして、巧みに実行させられてきたわけである。倭寇・秀吉の侵略・朝鮮併合の背後には、持統の報復史観による偽史(神功皇后三韓征伐による三韓永久神授説や任那日本府経営説などなど)があった。

神功紀の三韓征伐と三韓永久神授説は日本人の優越性を示すものとして好んで積極的に史実視され、日本が軍事的膨張時代に入るといつも「三韓を取り戻す天来の必然的な使命」となり、朝鮮半島への侵略口実として作動することになった。宿敵の統一新羅が高麗に滅ぼされた後も倭人がなおこうした数々の侵略行為を行ない続けたのは、旧百済の地を引き続き占有支配している朝鮮半島後継国家(高麗→朝鮮)に対する持統からの憎悪遺産にもよるが、何よりも持統の妄念が産んだ神功皇后三韓征伐という偽史を根拠に「神が永久に三韓を応神に与えた」と信じ続けたためである。もともと万世一系化は、(1)「日本」が「在日百済」である事実を隠すこと、すなわち天智と持統が百済人である事実を隠蔽するのが第一の目的であるが、(2)万世一系の同一王朝として、神功皇后三韓征伐の遺産である応神の三韓永久神授権を引き継ぐというのが第二の目的である。(1)の「出自隠し」はパッシブな目的であり、(2)の「三韓永久神授」はポジティブな目的である。むろん持統の創作による神功皇后三韓征伐や万世一系が偽史であり虚妄である真相が露見すると、こうした論理の三韓永久神授説も直ちに崩壊する。

筆者はかつて日本書紀を持統の妄念(唐と同盟して百済を亡ぼし旧百済の地を占有している統一新羅への復讐心に由来)が生み出した偽史の書として「持統日本紀」と呼びたいと記した。ここでそれと併せて、持統を皇祖神の天照大神として祀る伊勢神宮を「持統神宮」と呼びたい。持統の父の天智が建国した百済人の国家「日本」は、巡り巡って、①「持統日本紀」と②「持統神宮」の2つに基礎づけられた(在日百済人二世である)持統の国家となって、現在に至る。天智と持統の父娘によって倭国は百済に乗っ取られて「日本」となったわけだが、(本源である天皇家・皇族・宮内庁某関係筋・伊勢神宮・泉湧寺・明治維新と朝鮮総督府の一部関連名家などなどを除けば)、すっかり偽りの万世一系の皇国史観に上手く騙されて、そのことに気付いている日本人はほとんどいない。

天智と持統が倭人でなく百済人であること、「天照大神」が持統の神格化であること、「日本」は天智の更号した国名であること、天智は「在日百済」としての「日本」の太祖であること、推古と聖徳太子は日本書記が捏造した架空人物であること、馬子・蝦夷・入鹿と三代続く蘇我王朝が実在しそれを天智(中大兄皇子)なる百済の王子の扶余翹岐が乙巳の政変で転覆したこと、天皇家が神代からのものでなく蘇我王朝を倒してからのものであること、推古紀・舒明紀・皇極紀は馬子・蝦夷・入鹿大王時代の偽史であること、天智と天武は全くの赤の他人であること、天智の皇太子は大友皇子であって即位していること、百済王宮跡地の「扶余神宮」は百済王家出身の斉明と天智の母子を祀るものであること、任那と百済はそれぞれ応神と天智の祖国として倭国と日本の「君父の国」であること、神功皇后三韓征伐譚は百済滅亡に対する持統による架空の報復物語であること、それに基づいた応神三韓永久神授権は未来の天皇たちへの統一新羅(三韓の地)に対する報復・占拠・永久統治指示であること、変形された鄭玄の革命辛酉年説に基づき(共に王朝創始の同じ革命の出来事として)661年の「天智称制」が「神武紀元」を紀元前660年に決める基準とされたこと、こうしたことなども、一切、日本国民には隠されていた。これらの事実を知っていたのは本源の天皇家と皇族・宮内庁某関係筋・伊勢神宮・泉湧寺・明治維新と朝鮮総督府の一部関連名家などなどだけだった。そして何の根拠もなく偽史によって神代以来の「現人神」とされた(天孫でも万世一系でもない)百済人の後裔である天皇のために、数百万人の日本人が(すっかりだまされて)「天皇陛下万歳!」を叫んで虚しく戦場で死んでいった。そのあおりを受けて数千万人のアジア人も犠牲となった。むろん騙されている一般の日本国民は、昔も今も、その秘密を操る者たちの目に否応なく愚かに見えているに違いない。

そして「日本が百済(朝鮮)である」という秘密の下でこそ、かつての朝鮮植民地統治時代に「日鮮同祖論」が叫ばれ「内鮮一体化」や「皇国臣民化」などが策定されえ、「創氏改名」や「朝鮮語禁止」も強行されえた。常識的には植民地支配民族が被支配民族を同祖・一体視することはない。つまり「日鮮同祖」「内鮮一体」の秘密の本源は「天智=翹岐」なのだ。植民地時代に日本トップ支配層が「朝鮮人を日本人に同化させることができる」と思ったのも、そもそも「日本が百済」(「天智が翹岐」)であることを彼らが熟知していたからなのだ。これは古代に倭人となった百済人の天皇家が、近代になって今度は統一新羅の後裔たる全朝鮮人を一段格下の存在として強制的に日本人(倭化百済人)に隷属融合させようと図ったものなのである。すなわち明治維新後の世界植民地争奪戦の流れに沿いながら富国強兵とアジア侵略を推し進めつつ、(ある意味では)全朝鮮を得て一種の「統一百済」ともなし、朝鮮半島における古代百済の敗北形態である「統一新羅」とその後の流れ(→高麗→朝鮮)を完全に消滅させようとも企図したものなのだ。朝鮮人には幸いにも日本帝国の敗戦によって水泡に帰したものの、もし天智と斉明および神功と応神を祀る扶余神宮が完工・落成・鎮座していれば、それは内々には「統一百済」なる「三韓永久神授の成就」を祝う感謝奉納神事となる筈のものだった。

ちなみに朝鮮総督府による扶余神都構想と扶余神宮創建はこれまで分析した通り天智の百済性をかなり露出させる危険性のあるものだった。見る者が見れば「丸見え状態だった」とも言える。それでも天皇家は何らかの形の本貫回復(百済扶余氏の回復)という潜在的誘惑に勝てなかったわけである。南京陥落(1937年12月)後の日本帝国は絶頂期にあり、創氏改名や朝鮮語禁止などを推進できるほど朝鮮民族の皇国臣民化も峠を越えていて、「誰も疑えない記紀の皇国史観の権威もあり、検閲や弾圧や誘導もできるので、この程度の露出なら危険性はない」と判断して、扶余神都構想と扶余神宮創建を敢行したものと思われる。まさか日米開戦で全てが挫折するなど予想すらできなかった。

このように「推古」(古きを推し量れ)という鍵は日本書紀の究極の真相まで解くことのできる鍵だったのだ。つまり虚構の推古紀は日本書紀なる虚構全体の心柱とされていたわけである。

上に述べた斉明と天智が百済人である13の主な証拠を表にしたので、ご参考いただきたい。右列の数字(%)は筆者の判断による当該単独項目での証明確率。単独でも完全証明できる100%の項目、すなわち斉明と天智が百済人でなければ決してあり得ない項目が9つもあるが、全ての項目を互いに相関させて鳥瞰すると誰の目にも証明の完全性がより一層明瞭・明確になり、斉明と天智が(したがって持統も)百済王家の出自だと100%確実に断定できる。

1 白村江 67歳の老齢女性天皇による辺鄙で不便な北九州への天皇家総出は「家族一丸」の家族行動 100 2 白村江の戦いなど百済復興支援軍派遣は「旧友邦再建」という目的を遥かに超えた一蓮托生の大決断 100 3 和風諡号 「皇祖母尊」と「天命開別天皇」は万世一系の否定であり「天命開別天皇」は新王朝の太祖を意味する 100 4 称制年 神武紀元を決める基準「革命年」を百済滅亡翌年の「天智称制年」に設定(天智称制=革命=新王朝) 90 5 乙巳政変 中大兄皇子が入鹿暗殺当人なので「韓人殺鞍作臣」の「韓人」は中大兄皇子のこと 100 6 乙巳政変の困難さは中大兄の母(皇極)でなく入鹿大王の座所で入鹿殺害が行われたことを示す 60 7 扶余神宮 「扶余神都計画」は百済王都を「神の地」とすることで天皇家並みに百済王家を神格化している 100 8 わざわざ血の異なる他王家の王宮跡地に「神聖不可侵」な天皇家の斉明と天智を祀っている 100 9 王族や宮女たちの死霊が彷徨っているかもしれない百済敗亡の「凶地」に斉明と天智を祀っている 100 10 百済王宮跡地に神宮を建て斉明と天智を祀ると「彼らがかつてそこに住んでいた」という形態に繋がる 100 11 「大敗記念殿」のようになるのもやむなく白村江大敗組の斉明と天智をその敗北地で祀っている 90 12 近江神宮と同時並行して築くことで過分にも天智を祀る神宮が内外で二つになった(天智+翹岐) 80 13 天照大神が全神社で祭神から唯一除かれるほど百済王宮跡地が斉明と天智にとって究極的で本質的 100

これに加えて、[14]「国号変更と遷都」(証明確率 95%)の項目もある。天智は、(A)この数百年来、様々な倭人王朝においても維持された伝統的国号の「倭」を百済と同じ漢字二字の「日本」に変え、(B)倭人国家が伝統的に都を置いていた大和盆地を捨てて完全新規に(倭人の手垢のついていない)琵琶湖畔の近江京に遷都している。これらはともに古くからの倭人の貴重な伝統を無視し放棄するもので、こうした国号変更と遷都が天智によってほぼ同時に行われていることも、天智が倭人でない証拠となる。同一王朝で遷都は時折あり得るが、遷都と国号変更が共に起こることはない。この二つが共に起きるのは王朝交代の時だけである。この王朝交代は倭人の伝統を無視している点からみて倭人によるものではない。天智が倭人でなければ様々な証拠から百済人である。読者には以上の14個条の項目を相関させ全体を鳥瞰して判断してほしい。

ここでこの節の「まとめ」の意味で三句を添えておきたい。

隋書にて 推古と太子 泡と消え

日本書記 百済を倭へと 衣替え

伊勢の宮 持統祀って 天照らす

さて話は変わるが、蘇我王朝が実在し聖徳太子が架空である以上、皇極二年十一月一日、入鹿が巨勢徳太と土師娑婆に(聖徳太子の子だとされている)斑鳩の山背大兄を撃たせた出来事は、斑鳩がもし馬子の別邸のあったところだとすれば、そこは馬子の親族である筈の誰かの住居となっていたというのが自然なので、入鹿が叔父か大叔父の誰かを撃ったということになりはしないだろうか?

また乙巳政変の五ヵ月半後(大化元年11月30日)に謀反を企てたとして中大兄皇子に殺された(兄とされている)古人大兄皇子は、本当は馬子の娘(法堤郎女)との間にできた舒明の長子でなく、蘇我氏でない女性との間にできた蝦夷の子だったのではないだろうか?

というのも、舒明の実体は蝦夷だからである。「馬子の息子と馬子の娘の間に生まれた子」というのはほとんどありえない。「古人」とは蘇我王朝なる「古い王朝の人」という意味かもしれない。

そういうわけで、結局、馬子・蝦夷・入鹿の蘇我王朝時代に起きた推古・舒明・皇極の関係するあれこれの内紛・政争は、推古・舒明・皇極が馬子・蝦夷・入鹿の別体なので、結局、蘇我大王家内部の争いということになる。

その蘇我家の内紛を(架空の神代以来の天孫一系の)天皇家と蘇我家の両家に絡む複雑な内紛・政変として描いたのが、(どうしても蘇我王朝を歴史から抹消したい思いで書かれた)日本書紀であろう。

持統と不比等は自らの出自を隠すため、また三韓神授説を唱えるため、神代からの皇統や藤原氏の族譜を創作し、かつ蘇我氏を藤原氏並みに一豪族化することによって、蘇我王朝の存在を歴史から抹消しようとした。こういう視点から歴史の実態を再構築する必要があるだろう。

日本書紀の歪曲・偽史性はむろん天智の娘である最高編纂者・持統の意図・妄念によるが、根本的には天智による在日百済王朝なる「日本」の樹立にその原因がある。

在日百済王朝の樹立という出来事によって、朝鮮(統一新羅)に対する無視・軽蔑・敵意 / 天孫皇統一系化 / 蘇我王朝の否定が生じ、これらがそれぞれ対外国・対朝廷・対豪族などなどの編纂目的となって、無数の粉飾と創作が全編的に行われた。

むろん架空の神功皇后による架空の三韓征伐やその後の長大な架空の任那日本府経営などは、唐と図って百済と自家の王家を亡ぼした統一新羅に対する持統の劣等感と復讐心の生み出した、架空の倭人優越史なのだ。

しかし日本書紀歪曲の究極の原因は在日百済王朝の樹立そのものでなく、結果として在日百済王朝を生み出すことになった中大兄皇子による645年の乙巳の政変である。乙巳の政変こそ、その後めぐりめぐって在日百済王朝を生み出した究極の原因だからである。

日本書紀の偽史性は全て(百済王家系権力の登場した)乙巳の政変を淵源とする。そういうわけで日本書紀は乙巳の政変そのものを歪めただけでなく、さらにその前史と後史を根本的に歪めることになった。

前史の歪曲としては、倭国大王家の蘇我氏を架空の天孫皇統一系の天皇家を取り巻く一豪族として描き、乙巳の政変を、入鹿が皇位を簒奪しようとしたことに対する天孫天皇家による裁きとして描くことになった。

このとき蘇我蝦夷や入鹿が大王として行った様々な行為(やつらの舞・雨乞い・冠位や氏姓の下賜・「宮門」「王子」「陵」「廟」などの命名・陵墓築造における部民動員・「天皇記」「国記」「珍宝」などの保有などなど)を天孫一系天皇家に対する挑戦行為として描き、本当は百済人の天智(扶余翹岐)の方こそ大王位の簒奪者だったのに、事実を逆転して、「無法にも一豪族の蘇我氏が簒奪を目論んだ」とした。

そもそも百済武王の王子だった天智による易姓革命・王朝交代は、一般唐人に対しても、(将来の)倭人に対しても、隠蔽されねばならないものだった。そのためどうしても天智を過去の大王家の系譜の中に潜ませねばならなかった。

むろん討ち亡ぼした蘇我王朝の系譜の中に天智を潜り込ませるわけにはいかない。それで倭国大王家の蘇我氏とは別に、伝承された途切れ途切れの諸王朝を無理やり繋いで新たに神武開闢による天孫皇統万世一系の天皇家なるものを捏造し、蘇我氏をその天皇家の一豪族とし、天智はその天孫天皇家の舒明と皇極の長男だということにせざるをえなかった。

神武以来続いているという「万世一系」は古代史学では否定されている。もともと万世一系だからこそ「神武による王朝開始が同じ大王家の開闢物語として子孫代々伝えられてきた」という理屈になるが、万世一系が事実でないのであれば、いかなる王朝も自分に無関係な他の王朝の(神々の時代までさかのぼる)開闢物語を後代に伝える意味がない。伝えた瞬間にその王朝の方が神格化されて自らの王朝の立場がなくなる。

つまり神々の時代までさかのぼる万世一系化は歴代最終王朝(記紀を編纂した王朝)でのみ構想可能な捏造作業なのだ。一番最後に現れた王朝が自らの先祖を中心的な神々とする架空の神代紀を描き出し、それらの神々の流れとしてその後の歴史を歪曲・編集・統一し、万世一系化できるのである。

大王家の系譜捏造は、おそらく白村江大敗後、唐の襲来に対処するための砦・城・水城などの築造や都の内陸移転などと前後して外交的な立場から着想されたと想像される。白村江大敗翌年の664年に唐軍の郭務悰が倭国に遣わされ7か月間も滞在している。

倭国側はたぶんその時に百済救援軍の派遣を詰問され天智と百済王家との関係を尋ねられた筈だが、むろん「天智は倭人で百済王家とは一切無関係だ」と主張したに違いない。でないと唐軍の倭国侵攻を阻止できなくなる。唐側も天智が百済の王子だったということになれば「倭国すなわち百済」となるわけで、侵攻しない名目も立たず、体面上、嫌でも倭国侵攻に赴かざるを得ない。

唐軍側は天智が百済人であることを様々な情報筋から知っていた筈。しかしそれが倭国王家側の自認したものとして公に高宗や則天武后の耳に達すると、唐としても倭国遠征を避けられず大いに困ることになるので、内心は嘘でも「天智は倭人である」と倭国側に言明してほしい。狭い島国の倭国に大船団で侵攻し支配しても遠海の領土なので結局得られるものは少なく、統治を続けるのも困難。費用対効果が小さすぎるからである。

他方、唐側のそういう立場について確信の持てない倭国側としては、郭務悰側に天智が扶余翹岐である事実を知られないよう環境を整備する必要が生じ、それが唐とのその後の長い折衝の中で態勢化してゆく。つまり倭国王朝側では「天智は百済人でなく倭人である」という偽史受容の様態が発生し、その後それが成長してゆく。むろんその過程で天智を倭人化する様々なアイデアが生まれて精妙化するわけである。

天智が百済王子の翹岐なら、以上の展開には不可避的な必然性があり、大筋こうならない筈はない。こうして天智の系譜に関する偽史構築が唐軍の侵攻による「倭国滅亡」という国難回避に必須の正義・大義となった。そもそもこういう事態になったのも、乙巳の政変で外国人の百済王子が倭国の蘇我王朝を倒して実権を得、称制を経てついに倭国の大王になったためである。

こうした系譜捏造の作業は(倭人に対する在日百済の純日本化という目的を実現させるためにも)その後さまざまに工夫洗練されて720年の日本書紀で完成した。その完成態が蘇我王朝を抹消した「万世一系化」なのだ。打倒した蘇我王朝に自らを繋ぐわけにはいかないので、そうなった。

この「倭人に対する在日百済の純日本化」についていえば、まず天智称制(661)から天智即位(668)まで7年も掛かったのは、扶余氏の翹岐が倭国の大王に即位すると倭国が百済に乗っ取られた姿になるので倭国側が強く抵抗したことによる。むろんそこには白村江敗戦の責任問題もあっただろう。

この即位問題が克服できたのは、翹岐側の勢力が(百済からの避難民を大量に受け入れるなどによって)ある程度育ったことも一因だが、もう一つは翹岐が倭国側に妥協し(百済性を後退縮小させて)帰化王朝となることを受諾したためだろう。

しかし白村江大敗後の唐の侵攻を予防するために対外的・形式的には「古来からの倭人だった」としたが、自身としてはそこまでの譲歩はしなかった。それをのちに、娘の持統が帰化→同化をさらに推し進め、日本書紀における万世一系化工作で「もとから倭人だった」として「純日本化」を完成したのだ。

それによって天皇家は倭人の中に溶け込むことができ、1300年後の現在まで存続しえた。もし倭人の間で広く天智と持統が百済人である真相が知られ続けていれば、天皇家は短命に終わったことであろう。

このとき百済王家の姓氏である「扶余」は捨てられ、隠され、同時にこの新たな天孫一系の天皇家の姓氏も、神代以来ずっと存在しないものとされた。その際、「外来政権ではなく倭国古来の大王家の血筋である」と大王(天皇)みずから提唱主張することは、露骨に外来政権が倭国人を支配しているという姿に比べて受け入れやすいものだった。

こうして蘇我王朝は歴史から消去され、馬子・蝦夷・入鹿に代わって架空の推古・舒明・皇極を倭国の大王として描くことになった。つまり推古紀・舒明紀・皇極紀は、それぞれ概ね馬子・蝦夷・入鹿の各大王時代の偽史なのだ。

また在日百済が本国百済のように滅ぼされることのないように、蘇我氏三代の供養として、それらの別体(招魂体)である架空の聖徳太子を描出・祭祀した。さらに架空の聖徳太子の超絶した聖性・徳性・賢性によって推古朝を事実化し、また馬子の偉大な業績の半ばを聖徳太子に帰着させ、それによる蘇我王朝の消去を通して万世一系化の一つの土台を築き上げた。

これが乙巳の政変に直接する前史の改変・偽史化である。むろん架空の聖徳太子の父とされる用明もほぼ架空人物になるが、架空女王の推古の父とされる欽明も史実をどれほど反映しているか分からない。

この欽明は任那(金官伽倻国)が新羅に滅ぼされた欽明二十三年(562年)正月条で、「・・・・君父の仇を報いることが出来なかったら、死んでも臣子としての道を尽くせなかったことを恨むことになろう」(報君父之仇讎。則死有恨臣之子道不成)と詔を結んでいるが、これはつまり任那が欽明にとって「君父のいたところ」という意味の文である。こういうところにちらっと歴史の真相が露出している。

馬子の父の蘇我稲目が仕えた欽明はおそらく蘇我王朝直前に存在した王朝の末期の王であり、どうやら任那王と君臣父子の関係にあったようだが、そんなことは架空の倭人優越史を展開する日本書記からは読み取れない。むろん「君臣父子の関係」といっても単に由来による権威関係にすぎず、実力は倭国側にある。倭国は新羅や百済の侵略から弱小の「君父の国」の任那を救い出す救援軍をたびたび派遣したに違いない。

継体紀の冒頭で応神の五世孫とされている継体(在位507~531)はおそらく任那王家の王子で、かつて任那王だった東征王の応神(河内王朝太祖)の系譜が途絶えた結果、倭国に招請されて、任那王家から「入り婿」形式の継承者としてやって来た者ではないだろうか。

だからこそ507年の葛葉宮での即位後なんと19年も経った526年まで各地を転々として大和に入ることができなかったのだろう。そう考えないと在位期間のおよそ8割に及ぶ「19年」は余りにも異常すぎる。だが倭人から見て「異質」と感じられたとすれば、この「19年」も何とか説明が付く。欽明はその継体王朝系列の王だったので「君父の仇を報いる・・・」の詔が出されたと思われる。でなければ詔の意味が通じない。

応神は任那人→応神の「五世孫」とされているから継体も任那人→継体の子孫の欽明は任那人の後裔→任那王家は欽明の君父筋→「君父の仇を報いる・・・」の詔、と繋げば詔の意味は通じる。

事実「任那」は日本語で「ミマナ」と読むが、これは「御・真・那」であって「尊ぶべき本当の国」すなわち「祖先の国」という意味。「任那」を朝鮮語で読めば「im-na」であり、im は「主君」「王」、 na は「国」を表すので、「任那」すなわち「主君の国」という意味となる。

また「任」は nim とも発音される。例えば手紙の宛先個人名(漢名)の下に「任」を付けて nim と読み、日本の手紙の「殿」や「様」として用いることがある。これについてはかつて白鳥倉吉が、「ミマナ」は nimra の転訛で、王または君主を表す nim に ra という助詞が加わったものだろうと推測している。

さらに金達寿氏は『日本古代史と朝鮮』(講談社学術文庫 288ページ)のなかで、日本書紀そのものが一方では任那を『屯倉』(みやけ)つまり植民地のように記述しながら、他方で任那を同じ発音の「官家」(みやけ)とし、それを「内官家(うちつみやけ)=日本国之官家」(日本国の君主の国)と表現している、と指摘している。

ちなみに「官家」には「天子・朝廷・国家」の意味と「屯倉」の意味があり、日本書記は両者を意図して両義的に混用している。敏達紀十二年七月一日条には、「先代天皇(欽明)の世に新羅が内官家之國を滅ぼしたが、先代天皇は任那の復興を謀るも崩れてその志を成せず、それで自分はその神謀を助け奉って任那を復興するつもりである」という詔がある。

ここの「内官家之國」は欽明二十三年の詔の流れでいえば「倭国王家の君父の国」という意味になるが、神功摂政前紀・雄略紀・継体紀・欽明紀・崇峻紀・推古紀・孝徳紀などでは「官家」「内官家」は例外なく「植民地」「天皇家直轄地」の意味で使われている。雄略紀二十年冬の「日本國之官家」も(表向きは)「天皇家直轄地」の意味である。

しかし日本書記が「官家」や「内官家」という語を使う場合、「本当は倭国王家の君父の国」という意味を裏に含ませながら、表面では偽史操作で「直轄地」「植民地」として表現している。つまり「官家」の両義性を利用した意図的な混用をしているわけである。「屯倉」というはっきり区別できる言葉を使用するなどでこの両義的な曖昧さを避けられたにも拘らず、そうしなかった。

たとえば孝徳紀の大化元年七月十日条に、「始め遠い我が皇祖の世に百済国を内官家にした…」という百済使への詔があるけれども、すでに乙巳の政変で中大兄皇子なる百済王子の扶余翹岐が倭国の実権を握っている状況下では、この「内官家にした」を「植民地にした」という意味だけで捉えてはいけないことが分かる。そこには時代背景を超えて(百済王子の翹岐による蘇我倭国王朝の転覆によって)「倭国の大王が百済国を君父の国にした」という意味が潜んでいる。