山本七平の戦争・トピック

| ホーム > 山本七平の戦争(徴兵検査から復員まで)> トピック |

| topic | 引用文 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 衛生兵・徴兵逃れ 『一下級将校の見た帝国陸軍』 p269 |

それは、十七年のはじめごろだった。図書館の暖房のない付属部屋で、寒さにふるえながら数人で読書会をやっているところへ、木村さんという先輩が不意に訪れて来た。彼は、軍帽・外套・帯剣・巻脚絆という典型的な当時の兵隊姿で、腕に公用という腕章をつけ、赤十字のマークの入った皮の図嚢──いまの言葉いえば小角型ショルダー・バッグ──を肩から斜めにつるしていた。 一同は総立ちとなり、歓声をあげてこの珍客を迎えたのだが、彼は手をあげてみなを制し、公用外出の途中の寄り道だからほんの一分ほど、といって、立ったまま次のように言った。彼は、アメリカなら良心的徴兵拒否の権利が認められる、クエーカーの二代目だと言われていた。 「兵役については自分は随分悩み苦しんだ。みなには、理由を説明する必要はないであろう。そのとき私はある人から衛生兵を志願しろと言われた。傷ついた者、病める者を差別なく治療し助けることは罪ではない。堂々と徴兵を拒否するなら別だが、それができないなら、卑劣な詐術を使った徴兵逃れはするな。それは何と言いわけしようと、同胞の苦しみから自分だけは逃れたいという卑怯な行為だ。苦しみをとめることができないなら、ともに苦しみつつ、できる限り同胞を救うべきだ。みなも、軍隊にとられたら、必ず衛生兵を志願するように……」と言って彼は、手短に要領よく志願の形式と実際上の注意を話すと、身を翻して、風のように去った。思い掛けぬ一瞬だった。私には彼が非常に颯爽と見えたので、同じ道を行こうと思った。だがそれは、彼のように、苦悩のすえ自ら選択した道ではなかったから、「まだまだ先だ」で、漫然とそう思っていたと言った方がよい。 彼が触れた徴兵逃れも、そのさまざまな詐術も、当時は「ある種の常識」であった。その中で最も的確な方法は、役場や区役所の兵事係に多額のワイロを送り、”特殊技術者”と登録してもらうこと、いまでいえば一種の脱法的”裏口脱営”だということも知っていた。確かに兵役はいやであり、戦場は恐ろしかった。と言ってそういう脱法行為もいやであった。木村さんの言葉で、そのもやもやした気持の整理がつき、「待つ」という心理状態になったのは事実だったが、彼のように明確な意識のない私は、結局、読書に逃避しつつ黙して運命を待ち、なるべくそのことは考えまいとする態度になっていた。そしてその夢から醒まされたのが三河屋のオヤジの言葉であった。 |

||||||

| 徴兵検査 『一下級将校の見た帝国陸軍』 p267~268 |

夢中でページを繰っていると、傍らに人が立っていた。驚いて頭をあげると三河屋の主人、通称オヤジが、白い上っぱりと前掛け姿で立っている。頭がうすく、デップリという感じで、相当に下腹が出ている彼は、絵にあるパン屋のオヤジそのまま、以前は購買部で昼食時にパンを売っていたので、私とは顔馴染だった。驚いたことに、彼は黙って私の前の客席に掛け、鼻めがねの奥からうかがうように私を見た。これは、礼儀正しい商店主の彼には考えられない態度だった。顔をよせるようにして、彼は、低い小声でいった。 「いつ検査だい」「もう一週間だなあ」私は本から目を離し、夢から醒めたような調子で答えた。「 なああんたワリカシ何でも言っちまうほうだからなあ。学生はそれでいいけど、検査のときにゃ気をつけなさいよ」私はけげんな顔をして相手の目を見た。彼はちょっとうつむいて視線を落すと、うすい髪をかきあげながら、ぼそぼそとした調子で言った。 「この前な。麻布の検査場でな、”甲種合格ッ”といわれた瞬間、”チェッ”て言った学生がいたんだ」「エッ」私は相手の言葉が十分のみこめないままに、何やら緊張を感じて相手を見た。オヤジも顔をあげた。「それがお宅の学生なんだよ」「ヘェー」”チェッ”とは何ごとだって、本人はその場でメチャメチャに撲られるし、学長と生徒判事は憲兵隊に呼ばれるしサ、大変だったんだよ。新聞ダネにならなかったからよかったけど……。そうなりゃ学校はつぶされるよ。お宅の学校は軍にニラまれてるからなあ。こんどまたそんなことがあったら、どうなるか……。そりゃ内心じゃだれでも”チェッ”かもしれないよ。だけど、御恩になった学校や学長に迷惑をかけちゃいけない。それにな、そんなことでニラまれると、必ず死ぬとこへやられちまうよ。あんたを見てたら心配になっちゃってネ。余計なことかもしれないけど、腹のなかで何を思おうと、絶対に口に出しなさんナよ」 徴兵・軍隊・戦争が、本当に身近になったのは、このときであった。おそらくそれは、現在いる学校との関連で話されたからであろう。再び本に目を向けても、それはもう頭に入らず、今まで最も身近であったその内容は、手のとどかない、どこか別の世界に消えていた。 |

||||||

| 大に事える主義 『一下級将校にの見た帝国陸軍』 (p270~271) |

その日九時ごろ、私は家を出た。学生服の下にパンツでなく下帯をつけていた。これが当時の徴兵検査の”正装”である。検査場は杉並区下高井戸の小学校の雨天体操場、家から歩いて四十分ぐらいの距離である。その古い木造校舎は、戦後もしばらく残っていた。校門の近くの塀に白紙がはられ、筆太に矢印で検査場への道すじが示されている。殆どが学生服の三々五々が、手に書類をもってその方へ行く。

雨天体操場にはゴザが敷かれ、壁ぎわがつい立てで仕切られ、その各区画を順々に通って検査をうける。 周囲をつい立てで囲まれた中央のゴザの広間がいわば待合室で、その正面が講壇、終った者はその前に裸で並び、順々に呼び出されて壇の上から検査の結果が宣告されるらしい。 そんな光景を、あけ放たれた雨天体操場の入口を通して横目で見つつ、その入口の横に机を並べて書類の受付をしている兵事係らしい人びとの方へと私は向った。その前には十数人の学生服が、無言で群れていた。そのとき私は、机の向うの兵事係とは別に、こちら側の学生の中で、声高で威圧的な軍隊調で、つっけんどんに学生たちに指示を与えている、一人の男を認めた。在郷軍人らしい服装と、故意に誇張した軍隊的態度のため一瞬自分の目を疑ったが、それは、わが家を訪れる商店の御用聞きの一人、いまの言葉でいえばセールスマン兼配達人であった。 (中略) あとで思い返すと、余りの意外さに驚いた私が、自分の目を信じかねて、しばらくの間ジイーッと彼を見つめていたらしい。別に悪意はなく、私はただ、ありうべからざる奇怪な情景に、われ知らずあっけにとられて見ていただけなのだが、その視線を感じた彼は、それが私と知ると、何やら非常な屈辱を感じたらしく、「おい、そこのアーメン、ボサーッとつっ立っとらんで、手続きをせんかッ」と怒鳴った。そして以後、検査が終るまで終始一貫この男につきまとわれ、何やかやと罵倒といやがらせの言葉を浴びせつづけられたが、これが軍隊語で「トッツク」という、一つの制裁的行為であることは、後に知った。 (中略) 「オイ、なぜ幹候を志願しねえのかよ!」。私は、それは一期の検閲後のはず、まだ半年先のことだからといった返事をした。「バカ、そりゃ、昔のことだ。何、知らなかったって。知らなくってアタリキヨ。お上が決めたことは、お上の都合でどうでもなおせるんだ。志願するかしないかは、ここで決めることになったんだ。ちゃんと書類にそう書(け)えてあるじゃねえか」。じゃ、衛生兵はどうなるんだろう、私は心の中で考えた。「それも今なのか?」そこで彼にそのことをたずねた。「エーセーへーだぁ」彼はあきれたように尻上がりの口調でいい、まじまじと私を見た。だが何を思ったか不意に猫なで声でささやくように「悪いことは言わないぜ。志願しときな・衛生兵は落ちたとき志願すりゃいいんだから」と言った。その言葉は、「どうせおまえなど落ちるに決まってる、おまえみたいな奴が将校になれるわけはないんだから・・・」とも聞こえた。これは私にとって少しも意外でなかった。家業・宗教・学校・職業を調べて「忠誠心が疑わしく幹部に適さないと思われたものは必ず落とす」と言う一種の俗説があったからである。 (中略) 「それなら、どっちでもいい、志願しろって言われりゃ志願するさ」と内心で思い、言われるように書類に書いてから、兵事係の前に立った。(攻略) |

||||||

| 幹部候補生試験 『一下級将校の見た帝国陸軍』P281~282 P297 |

一期の検閲・幹部候補生試験はすぐやってきた。「どちらにしても落ちるであろう、出身校からしても、内申からみても……」特訓班出身という面から見ても、と思っていた私は、その試験を大して気にしていなかった。内申とは妙な言い方だが、当時は、学校に配属将校がおり、教練の成績の結果から、各学生を「将校適任」「下士官適任」「幹部不適任」にわけて、それぞれの連隊区に報告していたからである。これは一種の思想身上の調査でもあったのだろう。従って「配属将校ににらまれたものは幹部候補生に落ちる」は当時の定説だったからである。発表があった。そして「甲種幹部候補生合格ッ」と言われたとき、すでに反射的習慣になっているはずの復誦も忘れて、私はしばらく茫然としていた。ここでも、今までの基準も慣行も、急速に崩れはじめていたのだ。 (中略) 軍は最後の最後まで、学生を信用していなかった。しかし、延びきった戦線、消耗率の高い下級幹部の補充等々で、背に腹は代えられrぬ状態になったのが、昭和17年だったのであろう。従って丁度この転換期にいた私には、先輩から教えられた過去の常識は、一切、役に立たなかった。 私はまた動かされた。幹候班が編成され、部隊内で幹部教育をうけ、二月の十五日に豊橋へ派遣され、予備士官学校に入校することになった。入営からわずか四ヵ月半である。「予備」とはもちろん本職の職業軍人ではない。元来この制度は、最初の半年は兵隊、次の一年が予備士官学校生徒、次の半年が原隊復帰で見習上官、この合計二年で兵役は終り、満期除隊となって予備役の少尉になり、一朝有事の際には少尉として召集される、という制度だったはずである。ところが日華事変の途中から、満期除隊・即日召集ということになり、切れ目のない兵役がつづく結果になっていた。だがそれでも、その選別と試験は相当にきびしいというのが定評であった──何しろ帝国陸軍の幹部なのだから。 軍は、明らかに何かにあわてていた。それが信頼していないはずの学生の繰上げ卒業・即時徴集・幹候大量採用となり、さらに、兵としての教育期をちぢめ、予備士官学校もニカ月を繰上げ卒業にし、見習士官のまますぐに戦地へ送り出すという結果になった。従って私の見習士官の期間は九ヵ月余だが、私のあとになると、在学中に「現地教育」の名で戦地に送られている。最も不幸だったのはこの人たちで、その大部分は海没している。 (中略) 幹部候補生出身の将校は、軍隊を、無理に座らされた腰掛けと考えても永久就職とは考えておらず、またその状態が公認となっている将校であり、”通過していく”員数外であった。それは必ずしも職務不熱心を招来したのではなかったが、「歯車意識」は濃厚で、口を開けば傍観者らしい冷たい観察と批評があり、その何気ない片言隻句が、時には、純粋培養の青年将校や一徹の老大佐などの神経をさか撫ですることもあった。人生の目的や将来の自分を軍隊内に想定していないという事実はいかんともしがたい。従って、原隊の連隊長Y大佐などは、有名な見習士官嫌いであり、この嫌悪感はある程度一般化し、兵までその影響をうけていた。だがそれほど嫌うのなら、なぜこういう制度を採ったのかも、不思議である。(後略) |

||||||

| 保護兵 『私の中の日本軍』p26~28 |

徴兵検査の上、入隊するとすぐまた検査があって、危ういと見られた者は「即日帰郷を命ず」ですぐ帰された。帰る人間は天にも昇る心地であり、平岡梓氏が『倅・三島由紀夫』で書かれているその情景は少しも誇張ではない。みな一応、平静な顔で去って行くものの、その背中には「ヤレヤレ地獄を抜け出した」といったような、隠すことのできない喜びがあふれていた。 そういうわけだから、当時、「見せかけの結核を作り出す法」といったさまざまの迷信が流布していても不思議ではない。「溺れる者はワラでもつかむ」であろう。 ただ私は迂闊なのと、本当の肋膜炎の既往症があって、当然兵役は免れるであろうと皆が思っていて教えてくれなかったためか、入隊してはじめてその実態を知ったのである。・・・従って私は、みなに羨まれる即日帰郷の要員であった。ダガスレスレのところで残された。そのため今もなお、去って行く人の喜びにあふれた背中の表情が脳裏に焼き付いているわけであろう。 運悪く残された子のボーダーラインにいる兵隊は「保護兵」といわれ、この保護兵を集めて「特別訓練班」略して「特訓班」俗称は「弱兵班」という班が作られた。おそらく隔離の意味もあったと思う。訓練時間は短く、朝夕の厩作業は免除され、特別食を支給され、安静時間があるという特別待遇であったが、そのかわり毎日のように何かしら検査があった。体温、体重、血沈、尿、便、喀痰等の諸検査。そして三ヶ月ぐらいでもう一度精密検査があり、どうしても危ないと思われた者は「帰郷」となった。(中略) 従って私だけでなく、その班の全員が、たとえ毎日「実験材料」にされても、一日でも長く特訓班にいたい刀根が手板のは当然である。今でも「あれで助かった」という実感がある。訓練が少なく勤務の一部が免除になるのももちろん有り難かったが、しかし何よりも有り難かったのは、この班には私的制裁すなわちリンチが皆無だったからである。 理由はいろいろあるが、先ず班長から選任上等兵まで、特別に温厚な者が選ばれていたことと、中隊と連隊本部医務室との二重の管理下にあり目が行き届いていたこと、それに「彼らは員数外だ」「例外だ」という意識がみなにあり、一人前の兵隊として扱われなかったことであろう。従って私達は、毎晩のように、夕点呼後消灯までの約一時間、息をひそめるようにしながら、周囲の一般内務班で行われる凄惨なリンチを眺めていた。 |

||||||

| 私的制裁 『私の中の日本軍』 (p29~30) (p38) (p41) (P42) |

全内務班の報告が終ると、週番士官から注意があり、週番下士官から、明日の勤務が達せられる。終ると内務班長からいわゆる「日々命令」の伝達があり、それが終ると宮城の方を向いて軍人勅諭の「五ヵ条」を奉唱して解散になる。逃亡兵でも出ない限り、点呼そのものはこれだけである。終れば週番士官は連隊本部に行き、週番司令に「異状の有無」を報告する。下士官は全部各自の個室に入る。三年兵・二年兵は寝る準備をはじめる。 そのとき、通常、二年生の先任上等兵によって、その日の「総括」がはじまるわけであった。まさに「総括」であった。赤軍派が「……車の調達でもたついたり、自動車運転のミス、男女関係の乱れなどをとがめ『革命精神の不足』と断定して」総括にかけたように、「近ごろのショネコー(初年兵)は全くブッタルンデやがる」にはじまり、あらゆる細かいミス、兵器の手入れ、食器の洗浄、衣服の汚れ、毛布のしわ、落ちている飯粒、編上靴の汚れ等々、一つ一つのミスをあげてその一日を文字通り総括し、革命精神ならぬ「『軍人精神の不足』と断定して」、そこで私的制裁すなわちリンチが始まる。 合図は「めがねをはずせ」「歯をくいしばって、足をふまえてろッ!」という声であった。あとは、殴打の音、短いうめき、押し殺し切れなかった低い悲鳴、それが消灯までつづいた。 リンチの方法には、私が知っているだけでも、次のようなものがあった。ビンタ、整列ビンタ、往復ビンタ、上靴ビンタ、帯革ビンタ、対抗ビンタ、ウグイスの谷渡り、蝉、自転車、各班まわり、編上靴ナメ、痰壺なめ、食函かぶせ等々。以上だけでも、よくこれだけ嗜虐的なリンチを案出したものだと恐れ入るが、これ以外に私の知らないリンチがまだまだ数多くあったに相違ない。 (中略) だが私の体験では、社会の底辺にいた人は、軍隊に来てもやはり軍隊の底辺にいた。私的制裁の主役は、そういう誰からも相手にされない万年タン助ではなく、優秀な兵隊、いわゆる一選抜の上等兵(みごとに上等兵に進級できた第一回目の数名)、すなわち先任上等兵だったのである。第一、軍隊の底辺にいた人々は、初年兵の前に立って、一応論理的な筋道の通っている説教をし、総括を命じ、かつ制裁を加えるなどという能力はなかったのである。 特訓班が解散し、内務班に帰り、ついで幹候班に移ってから豊橋の第二陸軍予備士官学校へ行くまで、ごく短い期間ではあったが、私にとってはその間、私以外の同年兵にとってはそれ以前から、朝に晩に私的制裁を加えた定評づきの二人をあげると、一人はT兵長で日大の工学部出身、もう一人は上等兵で中卒、職業は都電の車掌であった。当時の大学卒は今の大学院卒、中卒は短大卒と考えてよいかも知れない。そしてもう一人、その後に登場したU見習士官は高等師範、すなわち今の東京教育大学(現・筑波大学)の出身であった。いずれも、社会でも軍隊でも底辺にいた人ではない。 この三人は三人とも、軍隊内の超エリートであった。前の二人は「号砲手」、U見習士官は幹候はじまって以来の成績という人で、後に野戦の経験なく豊橋の予備士官学校教官に転出したという秀才であった。 (中略) 赤軍派への多くの人の疑問は、これだけの多くの人間がなぜ唯々諾々と殺されたのか、なぜだれも反抗しなかったか、にあると思う。同じことは軍隊にもいえる。 前述のように、私的制裁は「軍紀の紊乱」「軍民離間の元凶」であり、厳しく禁止されていた。朝礼のとき中隊長は必ずといってよいほど「撲られた者はいないか、いれば正直に手をあげよ」といった。 これは絶対におざなりの質問ではなかった。私の所属した中隊からすでに逃亡兵が出ており、逮捕されて軍法会議にまわされている。その原因が私的制裁であることは取調べの過程で明らかになっており、こうなるともう内々ですますことはできなくなってくる。これは中隊長のみならず連隊長にとっても「統率力不足」を示す失態であり、昇進にさしつかえることであった。 (中略) 後に見習士官になってから、こういう事故を起すと将校集会所などで、実に、顔もあげられないほど肩身のせまい思いをさせられるのだということを知った。中隊長のこの「正直に手をあげよ」は本気であり真剣であったことは疑問の余地がない。そして手さえあがれば、本気で、処分すべき者を処分したであろうと思う。だが中隊長がいかに真剣でも、だれも手をあげなかった。その理由は説明する必要はあるまい。第一、兵隊の秩序に将校はタッチできなかった。その上、初年兵は「自分の意志で手をあげる」というような「地方気分」は、禁じられた私的制裁によって、すでに一掃されていた。ある雰囲気の中での先任兵長から来る一種の信号以外には、何の反応も示さなくなっていたのである。(攻略) |

||||||

| 臨時軍事費 『一下級将校の見た帝国陸軍』 P515~517 |

私にそのことを語ったのは、S中尉という、士官学校出の若い中隊長である。前述のように私は初年兵のとき保護兵で、一時、特訓班に入れられ、その班がこの中隊にあった。従って私はしばらくこの中隊長の下にいた。そのため、原隊に帰ったとき、私だけその中隊へ帰隊の挨拶に行ったときの出来事であった。 彼は非常にまじめな、人間としては心から敬愛できる人であり、その彼は、かつて自分が教育した一保護兵が見習士官になったことを、わが事のように喜んでくれた。そのために口が軽くなったのか、あるいは喜びの余り私を同僚のごとく扱ってしまったのか、それはわからない。彼は不意に政局や戦局の話をはじめ、事態の重大性を憂慮し、このようになったのは、「議会が悪いからだ」と言った。 彼は議員を罵倒し、軍需太りの利権屋を国賊とののしり、戦死者の屍肉を食う人非人どもと言った。まじめな下級将校のこの憤慨には一理ある。安岡章太郎氏も言われたが、「軍人が戦時利得者でなかったことは事実」、戦時利得者は大小無数の”小佐野賢治型”人物であり、将校、特に下級将校の実体はそれとは全く別で、インフレに最も弱い下級サラリーマンのそれにすぎなかった。 従ってその言葉には、公憤に仮託した私憤も混じっていたであろうが、それが臨軍費に及んだとき、私は思わず彼の顔を見なおした。彼は言った。 「いかに精鋭の軍隊といえども、逐次戦闘加入を強いられれば必ず敗北する。これは戦術の原則である。ナチス・ドイツ軍の勝利を見よ。実にみごとな、一糸乱れぬ統一戦闘加入ではないか。なぜわれわれにこれができないか。毎年、毎年、臨軍費の予算の範囲内でしか作戦ができず、これ以上は”予算がないから戦争はできません”という状態を強いられてきたのだ。役人は責任のがれに”予算がない……”といえばそれですむかもしれぬ。だが、一国の安危は予算がないでは、すまされぬのだ。それなのに無敵皇軍は常に逐次戦闘加入を強いられ、そのため実に無理な作戦を強いられながらすべては中途半端、卜ドメを剌すことができない。日華事変が片づかなかったのは軍の責任ではない。議会の責任だ。議会が悪いのだ」 私がいかに鈍感でも、こう言われれば、何が要点かはわかる。私は思わず胸の内で呟いた。「そうか、そうだったのか。戦費を打ち切れば、戦争を終らすことができたのか……」同時に、学生時代からの、軍の国民への直接宣伝、新聞ラジオ雑誌等の戦意高揚記事、配属将校の演説等々が、走馬灯のように頭の中を走った。「そうか。彼らはこの点を国民の目から隠すため、あんなことを言いつづけて来たのか……」。「幸い武藤前軍務局長が……」と、私の胸の内も知らず彼は言葉をつづける。そしてこの名を耳にしたとたん、一枚の新聞の紙面が脳裡に浮んだ。それが何新聞か、何年何月何日の新聞か私は憶えていない。だが戦争中の新聞の紙面のうち、今でも脳裡に浮ぶのはこれだけである。それには、武藤軍務局長の大きな写真が載り、「政党解散は軍の方針」だという(表現は少し違うと思うが)彼の言葉が載っていた。 (後略)*筆者注:議会において臨時軍事費の予算削減を要求する政党の解散を武藤軍務局長が表明したということ。 |

||||||

| 欠、欠、欠 『一下級将校の見た帝国陸軍』 P280 |

(昭和18年6月、測地の演習中、一種のギックリ腰を起こして入院していた時の回想)――昭和17年10月1日、入営の日、一人の将校、あとで思い出すと連隊副官だったらしい――が、高い台の上から大声で何かを説明した。内容の全部は憶えていないが、その中のある表現が奇妙に印象に残っていた。彼は次のようなことを言った、「ここが東部十二部隊、正規の名称は近衛野砲兵連隊である。兵舎は向かって左から第一、第二中隊の順で並び、向かって右の端が第六中隊。中央の建物が連隊本部である・・・。言われてみれが七棟の建物が正面に並び、中央の紋章づきの一棟、すなわちわれわれの正面にあるのが連隊本部である。「第一中隊から第三中隊までが第一大隊、第四中隊から第六中隊までが第二大隊。本連隊は第三大隊は欠である。・・・。」 「おかしいではないか、その表現は……」と私は内心で考えた。それではこの部隊が連隊と称するのは嘘で、近衛野砲兵二個大隊が、その内容に即応した正規の名称のはずではないのか。それとも何かの事情で、一時的に一個大隊が欠なのであろうか。私は兵営の中を見まわした。しかしどう見ても、兵舎の数も砲廠の数も二個大隊分しかない。創立以来、はじめっから二個大隊しかなかったと思わざるを得ない。なぜそれを連隊と称するのか? これは基本的には誇大表現と同じではないのか? 何のためにそういうことをするのか?あの将校はそれを少しも不審とは思っていないのか?私が帝国陸軍なるものに、最初に疑惑を感じたのはこのときであった。この第一印象は非常に強く、以後何かあるたびに、「これは結局、二個大隊といわず、”連隊ただし一個大隊欠”と言いたがる精神構造と同じことではないか」と思うようになった。これも事大主義の表われであろうか?最も整備されていたはずの近衛師団がこの有様。そして私が終戦を迎えたときの第一〇三師団は、一個師団とは名ばかりで文字通り欠、欠、欠……であった。従って私は今も、戦史に登場する何個師団とか何個連隊とかいう言葉を、絶対にそのまま受け取っていない。それらはすべて、欠、欠、欠が幾つとなくつづく存在だったはずである。(後略) |

||||||

| ア号教育 『一下級将校の見た帝国陸軍』 P290~291 |

奇妙なこと! 忘れもしない、それは昭和十八年八月の中ごろだった。雨の日である。教壇に立った区隊長K大尉は、改まった調子で次のように言った。 「本日より教育が変る。対米戦闘が主体となる。これを『ア号教育』と言う」と。 驚きと、疑問の氷解と、腹立たしさとが入り混じった奇妙な感情のうねりが、一瞬、私の中を横切った。私は内心で思わずつぶやいた、「欠だったのだ、これが最大の欠だったのだ」。戦争が始まったのは言うまでもなく十六年十二月八日であり、十八年には、二月にガダルカナル島からの撤退、五月十九日にアッツ島の玉砕があり、欧州では米英軍がシチリアに上陸している。危機は一歩一歩と近づいており、その当面の敵は米英軍のはず。それなのにわれわれの受けている教育は、この「ア号教育」という言葉を聞かされるまで、一貫して対ソビエト戦であり、想定される戦場は常に北満とシベリアの広野であっても、南方のジャングルではなかった。 なぜであろうか。われわれはいろいろな想像をした。日本はすでに南方を押えたから、警備兵力を残して主力はすでに満州へ転用され、日独伊軍事同盟のよしみで、スターリングラードを攻めあぐねているドイツ軍を助けるため、シベリアヘ向けて総攻撃を開始する、そのためわれわれは専ら対ソ戦の教育訓練をうけているわけであろうか、と。そう思えばそう思えないこともない。中隊長クラスはみなノモンハンの生き残り、隣の中隊長は『ノロ高地』の著者草葉少佐(事変当時は大尉)である。そして教育上の実例として用いられるのが、すべてノモンハンにおける体験であった。(後略) |

||||||

| 日本はアメリカと戦うつもりはなかった 『一下級将校の見た帝国陸軍』 P292~293 |

「ア号教育」という言葉と同時に、確かにすべては変った。ただ「精神力」という言葉への遠慮は、奇妙なことにある程度、強調に変った──それがさらに役立たない相手だったはずだが。そしてこの教育の転換と同時に、それまで何となく感じていた疑惑が、私の中で、しだいに、一つの確信へと固まっていった。それは「日本の陸軍にはアメリカと戦うつもりが全くなかった」という実に奇妙な事実である。これは「事実」なのだ、そして何としても理解しがたい事実なのである──というのは対米開戦を強硬に主張したのが陸軍であって海軍ではないのだから──。あるいは「何を理由に”戦うつもりは全くなかった”などと一方的に断定するのだ、”われわれには戦うつもりはあったのだ”」という反論が出るかもしれない。私はそれに対して次のように答えたい。 問題は「つもり」という言葉である。たとえば土建屋が、建築の手付金を受けとっておきながら、図面一枚ひこうとしないでいて、「私はあくまでも家を建てるつもりでいた」と言っても、それは通らない。軍人が専門職である以上、同じことであろう。一国の安全を保障しますと約束して軍事費という多額の手付金を受けとり、兵役という負担を課しながら、対米戦闘に関する一枚の図面ももたず、そのための教育訓練の基本的計画さえもっていないなら、アメリカと戦うつもりは全くなかったのだと断定されても抗弁の余地はあるまい。そして一枚の図面すらないことは、「ア号教育」への転換期とその内容が明らかにした。なぜこういうことになったのであろうか。 「驚きと、疑問の氷解と、腹立たしさ」と私は書いた。驚きとは、アメリカと戦うつもりの全くなかった陸軍が強引に全日本を開戦へと持ちこんだことであり、疑問の氷解とは、なぜわれわれが対ソ戦の教育訓練をうけていたのかという疑問が解決したことである。別にわれわれは、対ソ戦の要員ではなく、結局、それ以外のことは教える能力がないから、今まで通りにそれを教えていたにすぎなかった。K区隊長は、良い意味での、まことに軍人らしいさっぱりした人であり、ジメジメしたインテリ臭がなく、少年のような明るさのある人だった。彼は率直に言った。「『ア号教育』と言っても、何をどう教えたらよいのか、実はさっぱりわからんのだ」と。 その通りだった。そしてそれは、たとえ彼がその言葉を口にしなくても自ずと明らかであった。この世界に仮想敵の存在しない軍隊はない。そして帝国陸軍の仮想敵は一貫してソビエト・ロシア軍であり、また現実にすでに十年以上戦いつづけている相手が中国軍であって、演習で想定される主要な戦場は常に北満とシベリアであった。 従って、編成・装備・戦法・訓練から演習地の選定まで、常に、一貫してこの想定下にあった。豊橋での演習地は、日本では珍しいほど広漠とした高師、天伯ガ原であり、その入り口近くに訓練用の中国風城壁があって、通常これを「シナ家屋」と言っていた。また砲兵の射場は広大な富士の裾野と新潟県の関山であった。従っていきなり、ジャングル戦の訓練をはじめよ、などと言われても、第一、演習場も訓練用設備もない。第二に、砲も機材も、零下三十度になっても機能しうるように作られていても、高温多湿の熱帯用ではなかった。第三が軍馬である。・・・日本馬は熱地には抵抗力がな、バタバタと弊死するだけで、戦力にはならなかった。(中略) 「行き当たりばったり」とか「どろなわ」とかいった言葉がある。しかし、以上の状態は、そういう言葉では到底表現しきれない、なんとも奇妙な状態である。なせこういう状態を現出したのか、どうしてこれほど現実性が無視できるのか、これだけは何としても理解できなかった。そしてそれが一種の言うにいわれぬ「腹立たしさ」の原因であった。 |

||||||

| たまほりさん 『ある異常体験者の偏見』 p170~171 |

陸軍と農民との間に非常に強い「身内意識」あるいは「共同体意識」があったということは、今の人には意外であろう。だがこの関係は、軍隊内における「農民出の下士官」と「都市インテリの兵士」との間の、一種の相互的嫌悪感といったものに、よく表われている。下士官とか軍曹とかいう言葉は、戦後はもちろんのこと、戦時中ですら一種の「蔑称」として使われていたことが、上記の関係を象徴的に示しているであろう。 先日、出版社団体の会合で河口湖の近くに行った。考えてみれば富士の裾野に来たのも三十年ぶりであった。帰途同じ車に乗っていたS社のA社長が、ある場所を通過するとき、不意に「夜間演習で銃剣を紛失したのはこの辺だった」と言った。当時は富士の裾野は一面の演習場であった。そして、「銃剣の紛失」といったようなことは、やはりだれにとっても生涯忘れられないことで、普段は念頭になくても、その場所近くにくれば、パッと思い出すことなのであろう。 私はその場所には何の思い出もなかったが、少し行って機動隊の車とすれちがい、その機動隊が、射撃演習反対・着弾点座り込みの「忍草」(しぼくさ)の農民排除のために行くのではないか、とだれかが言ったとき、やはりふっと昔のことを思い出さざるを得なかった。昔の砲兵の射場の位置が今のどの辺になるかよく知らないが、その射場には「センバ塚の堆土」という有名な小丘があったから、それを探せば、案外昔の放列の位置もわかるかも知れない。この小丘は確か戦争中写真入りで新聞にも出て、砲兵がこの堆土を目標に実弾射撃をやるので、草も木もはえず、砲弾に削られて丘が次第に変形していったと記されていたその堆土である。おそらく当時、海軍の「月月火水木金金」の向うを張って、陸軍もこれだけ猛演習しておりますというPR記事兼戦意高揚の提灯記事であろう。例によって例の如く、戦意高揚記事はウソである。だがこの場合はおそらく新聞記者もだまされていたのであろうと思う。 これは「虚報作成」の非常に面白い例である。砲兵が実弾を撃ち込んだことは本当だし、丘がむき出しの赤土となったことも、ぐんぐん変形していったことも、すべて本当なのである。従ってどこをどう調べてもこの記事は寸分誤りない事実で、総弾数からも、丘の変形の実態からも、それが断固たる事実であることは百パーセント証明できるのだが──しかしウソなのである。この丘をくずしたのは、実は貧しい農民の小型のシャペルであっても砲弾ではなかった。 射撃演習で使うのは、実弾とはいえ危険を避けるための代用弾で、砲弾の尖頭に少量の火薬と発煙剤が入っているだけ、従って着地しても尖頭が欠けてとぶだけで、弾体はずぶりと地にもぐる。従って、直径十センチ前後の穴があくだけで、小丘が変形するわけはない。ところがこれを掘り出して屑鉄屋に売るのがこの近くの農民の副業で、従って丘を掘りくずしたのは、タマでなく、貧しい彼らのシャベルなのである。そしてこの虚報は、彼らの存在を消すことによって、成り立っているわけである。ただわれわれだけはその実態を知り、従ってそれが虚報であることを知り、そしてその人たちを「タマホリさん」と呼んで仲よくしていた。兵隊とタマホリとは実に仲がよかったのである。 タマホリさんは、必ずまず最初に放列に偵察に来る。非常にまれだが本物の榴弾を撃つこともあり、それだと破片になって四散してしまうから、商売にならない。従ってまず弾種を確認に来るわけである。そして代用弾だと知ると、小さな双眼鏡を出して、一心に射弾観測をはじめる。何しろ三千から六千メートルぐらい先の、直径十センチ前後の穴の位置を的確に見出すのだから、恐るべき技能といわねばならない。当時の冗談に「射弾観測日本一の名人はだれか? それはタマホリである」というのがあった。 何しろわれわれと違って、生活がかかっているから真剣である。彼らは必ず馬に乗ってくる。そして射撃終了と同時に弾着点に馬をとばして行き、穴のわきに小旗をたてる。これが「先取権宣言」のようなもので、次から次へと競争で発見した穴に旗を立てて行き、あとでゆっくりと掘り出すのであった。そして尖頭のかけた弾体をドンゴロスの袋に入れ、馬の背に振分けてつむと、馬をひいて帰って行くわけであった。 彼らは広大な土地を陸軍の射場に奪われた犠牲者であった。それでいて彼らと将校や兵士の間には、都市インテリとの間には見られないような、不思議な一体感と親近感があった。(後略) |

||||||

| 地獄の輸送船 『一下級将校の見た帝国陸軍』 p309~312 |

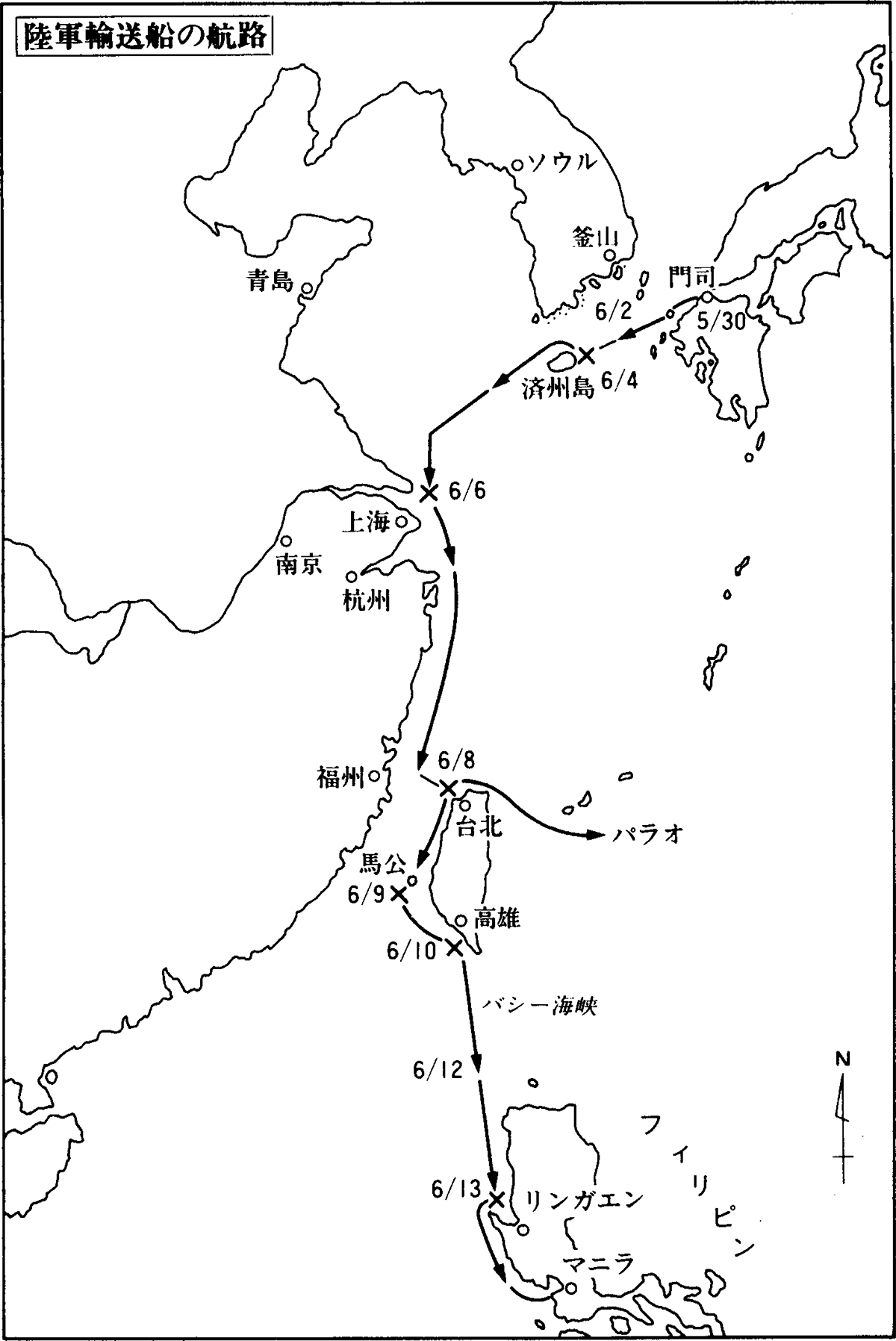

(昭和19年5月29日、門司でフィリピン行きの輸送船に乗船) 軍の輸送船はひどい、まるで地獄船だという話は前にも聞いていた。しかしその実情は聞きしにまさるもので、いかなる奴隷船もどのような強制収容所も、これに比べれば格段に上等である。前に「週間朝日」でも触れたが、人類が作り出した最低最悪の収容所といわれるラーベンスブリュック強制収容所の狂人房も、収容人員一人あたりのスペースでは、陸軍の輸送船よりはるかに”人道的”といえるのである。 (中略) 二間に三間は六坪、これを三層のカイコ棚にすると、人間がしゃがんで入れるスペースは十八坪、言いかえれば、ひざをかかえた姿勢の人間を、畳二枚に十名ずつ押し込み、その状態がすでに二週間つづいているということ、窒息して不思議ではない。それは一種異様な、名状しがたい状態であり、ひとたびそこへ入ると、すべてが、この世の情景とは思えなくなるほどであった。その中の空気は浮遊する塵埃と湿度で一種異様な濃密さをもち、真暗な船倉の通路の、所々に下がっている裸電球までが、霧にかすんだようにボーッと見え、むーっとする人いきれで、一瞬にして、衣服も体もベタベタしてくる。簡単にいえば、天井が低くて立てないという点で、また窓もなく光も殆どない鉄の箱だという点で、ラッシュアワーの電車以上のひどさで家畜輸送以下なのである。だが、このような場所に二週間も押し込められたままなら、人間は、窒息か発狂かである。従って耐えられなくなった者は、甲板へ甲板へと出ていく。しかし甲板には、トラックや機材が足の踏み場もないほど積まれ、通路のようなその間隙には、これまた人間がぎっしりつまり、腰を下ろす余地さえなくなる。一言でいえば、前述した(国鉄ストノトキの時の)プラットホームである。 そのくねくねした迷路に一列に並んでいる人の先端が、仮設便所であった。便所にたどりつくのが、文字通り「一日仕事」。人間は貨物ではない。貨物なら船倉いっぱいにつめこめればそれですむ。しかし、人間には排泄がある。貨物船の便所は、当然、その乗組員の数に応ずる数しかない。三千人をつめこめば、三千人用の便所がいる。そのため舷側に木箱のような仮設便所が並び、糞尿は船腹をつたって海に流れ落ちる。だがその数も十分でないから、便所への長蛇の列が切れ目なくつづき、その結果、糞尿の流れが二十四時間つづくから、船自体が糞尿まみれで走っている。天気ならまだよい。しかし門司を出てから殆ど雨。順番が来るまで雨でぐっしょり濡れる。その兵士が、寒さにふるえながら船倉におりてくる。濡れた衣服と垢だらけの体と便臭から発散する異様な臭気とむっとする湿気。それはますます船倉内を耐えがたくし、そのため人びとは、呼吸を求めて甲板へと出て行き、一寸の余地でも見つければそこを占領して動かない。「組織の自転」も不可能、軍紀も何もあったものではない。それでも甲板に出られる人数は、せいぜい三分の一の、千人であろう。 こんな異常な事態は船舶司令部の「居ねむり訓辞」などで、どうにかなる状態ではない。戦局は到底、内地で想像しているような事態ではない。だがそう思わせたのは、船内のこの情況だけではなかった。 バシー海峡までなぜ二週間もかかるのか。南へ向っているのになぜ雨に濡れた兵士が寒がったか。理由は潜水艦を恐れて前ページの航路(門司港から済州島北側を通り上海東部海上に出て大陸沿いに南下するルート=筆者註)をとり、しかもジグザグ行進をするからである。だが、この航路をとれば安全というわけではない。アメリカの潜水艦はすでに沖縄列島の線を越え、東シナ海で縦横に活躍している。そのため海防艦三、駆潜艇五が船団を護衛しており、すでに三回の対潜警報と、一回の爆雷攻撃が行われていた。バシー海峡が危いという話は聞いていたが、日本が、「天皇の浴槽」日本海とともに自分の海同様に思っていた沖縄以北さえもうこの有様とは、当時の内地では想像もできず、戦争はまだ遠い遠い南のはて、そこで一進一退の前哨戦が行われているとみなが思っているのだ。だがこの事実を見れば、大陸への兵站線さえ、すでに半ば遮断されている。驚いた、「こりゃ、とんでもないことになっている」。すべての者が船内船外のこの実情を膚で感じてそう考えないわけにはいかなかった。 人間は、置かれた実情が余り苦しいと、未来への恐怖を感じなくなる。というのはいまの状態に耐えているのが精一杯、「どうでもいい」という形で、それ以外の思考が停止するからである。ラッシュアワーの電車の中で水の配給・食事の配給・排泄まで行いつつ二週間もたてば、「もし衝突したら……」という恐怖を抱く余裕のある者は、一人もいなくて不思議でない。簡単にいえばそういう状態であろう。 従って、それまでに聞かされていた「日本のボロ船は、アメリカ製高性能魚雷二発で十五秒で沈む。三千人のうち助かるのは十二、三名」といった恐ろしい話さえ、実感とはならなかった。 鉄の四角い収納庫らしきものの上から粕谷軍曹に声を掛けられ、そこへ引っぱりあげてもらって並んですわったとき、私ははじめて人心地がつき、人間らしい恐怖がわいて来た。海は油を流したように静かである。船団のまわりを走りまわる、おもちゃのような駆潜艇が、暮れ行く夕日を背景に、点滅する発火信号を送り合っている。船はいよいよ、魔のバシー海峡に入るところであった。というのは、台湾の突端から海上へとのびている岩礁群、有名な七星岩列の最先端が右手に見えたからである。船団は極端なジグザグコースをとっている。もちろん船に乗っている者には普段はそれがわからない。しかし岩礁のような目標があれば、だれの目にもそれが見えた。というのは船首に見えた岩礁が船尾の方に跳び、あっと思うとまた船首に跳ぶ。私は短い一定時間で前後にとぶ岩礁を見ながら「やられるとすれば、今夜かな」と考えた。粕谷軍曹も同じ思いらしく「あの岩まで泳げますかなあ」と言った。「だめだろうな。あの岩礁群はサメの巣だそうだ」私は答えた。会話は途切れ、二人は黙って岩礁を眺めた。 さまざまな岩が列になっていた。その一つはまるで大ダコが海中から頭を出したようにそびえていた。暮れ行く太陽の光は、その色を徐々に変え、丸い赤褐色の岩頭はその一端からしだいに濃紫色へと変化していく。太陽が水平線すれすれにまで落ちると、後背部からまともに光をうけた濃紫色の塊が、周囲がすでにうす暗い海と空を背景にぱあーっと金色に光る。それは息を呑むほど美しかった。船に乗って二週間、ある意味ではすでに、すべてを断念していた。どういう情況が現出しようと、逃れる道はない。そういうとき人は、不思議に静かな、ただ「見る」だけの存在となり、食い入るように、その最後の光の中の対象を見る。息をひきとるときも、おそらく同じであろう。この状態はその後しばしば経験したが、最初の体験である、落日の輝くこの七星岩が、いまも一番強く印象に残っている。(後略) |

||||||

| バシー海峡 『日本はなぜ敗れるのか』 p37、p39、p42~43 p48、p67、68 |

では一体、氏(小松)が記したバアシー海峡とは何なのか。「バアーシー海峡の損害と、戦意喪失」という短い言葉の背後には何があるのか。おそらく、ジャングル戦を生き抜いたはずの少数者が、その恐ろしい戦いを語る以上の恐怖を込めて口にした「バアーシー海峡」という言葉の集積がこの一ヶ条の背後にあったはずである。 (中略) 一体、何が故に、制海権のない海に、兵員を満載したボロ船が進んでいくのか。それは心理的に見れば、恐怖に訳がわからなくなったヒステリー女が、確実に迫り来るわけのわからぬ気味悪い対象に、手あたり次第に無我夢中で何かを投げつけ、それをたった一つの「対抗手段=逃げ道」と考えているに等しかったであろう。 だが、この断末魔の大本営が、無我夢中で投げつけているものは、ものでなく人間であった。そしてそれが現出したものは、結局、アウシュビッツのガス室よりはるかに高能率の、溺殺型大量殺人機構の創出であった。このことはだれも語らない。しかし『私の中の日本軍』で記したから再説しないが、計算は、以上の言葉が誇張でなく純然たる事実であることを、明確に示している。 (中略) だが、私が乗船したころには、米軍の魚雷が高性能になるとともに日本側は老朽船のみになっており、平均十五秒で沈没した。轟音とともに水柱が立ち、水柱が消えたときには船も消えていたわけである。救出者はゼロ、三千人満載した船で、五人が奇跡的に助かった例もあったそうである。 (中略) そしてバシー海峡ですべての船舶を喪失し、何十万という兵員を海底に沈め終わったとき、軍の首脳はやはり言ったであろう。「やるだけのことはやった」と。(しかし)これらの言葉の中には「あらゆる方法を探求し、可能な方法論をすべて試みた」という意味はない。ただある方法を一方向に、極限まで繰り返し、・・・それで力を出しきったとして自己を正当化しているというだけだろう。 われわれが「バシー海峡」といった場合、それは単にその海峡で海没した何十万かの同胞を思うだけでなく、この「バシー海峡」を出現させた一つの生き方が、否応なく頭に浮かんでくるのである。・・・太平洋戦争自体が、バシー海峡的生き方、一方法を一方向へ拡大しつつ繰り返し、あらゆる犠牲を無視して極限まで来て自ら倒壊したその生き方そのままであった。 だがしかし、わずか三十年で、すべての人がこの名を忘れてしまった。なぜであろうか。おそらくそれは、今でも基本的には全く同じ生き方をつづけているため、この問題に触れることを、無意識に避けてきたからであろう。従ってバシー海峡の悲劇はまだ終わっておらず、従って今それを克服しておかなければ、将来、別の形で噴出して来るであろう。 |

||||||

| 戦場に入るということ 『私の中の日本軍』 p395~396 |

そのとき、本部の先任将校であったS中尉が「山本! ヤメロ、ほっとけ」と言った。私は驚いてS中尉の顔を見た。私はかねがねS中尉を尊敬していたので、この非常にきつい一言に一瞬戸惑いを感じた。彼は私を見て言った。死んだ兵隊のために動いてはナラン、それをすると、次から次へと部下を殺す。 彼の言ったことは事実であった。ほかの兵士も同じように、「地獄船」の異称のあったあの輸送船の船倉から出てきたばかりで、しかも乾期の真っ最中のマニラの炎天下にいるのである。もし倒れた兵士を担架に載せて、四人の兵士にこの炎天下を野戦病院まで担送させたらどうなるか──その四人も次から次へと倒れて心臓麻痺を起すかも知れない。結局それは、一見、人道的・人間的なように見える処置だが、実は次から次へと部下を殺す残虐行為にすぎないのである。 確かに一般社会なら、「もうだめだ」とわかっても病院にかつぎ込み、万全の処置を講ずるのは当然のことであろう。そしてそれをしないのは生きている人間をも大切にしていない証拠だといわれても、一言の反論もできないはずである。路上に死体が放置され、人が冷然とその傍らに立っている社会などというものは、病的な社会に相違あるまい。 しかし一方から見れば、死者を丁重に扱い、あるいは盛大な葬儀をするということは、死者自体には関係なく、生きている人間の情緒的自己満足にすぎないともいえる。病院にかつぎ込まれようと桟橋に放置されようと、死者自体は何も感じはしない。従ってこの場合、これを野戦病院へかつぎ込もうとすることは、私の自己満足のための行為にすぎないのである。 もしその自己満足のため無理な担送をやらせ、そのため兵士が倒れたら、それは自己満足のため部下を殺したということにすぎない。 前述のように、その夜はシナ人墓地で野営した。S中尉は何度も何度も、「一般社会の常識的規範を戦場にもち込んではならない。それをすれば、立派な行為のように見えても、結局は部下を殺すだけのことになるのだ」と私に語りつづけた。そしてそれがいわば「戦場の入口」であり、すべてが逆転する地点であった。(後略) |

||||||

| 一枚のハガキ 『私の中の日本軍』 P321~P332 地図を表示 |

(マニラ上陸後、サン・ミゲルの墓地競馬場で野営し、やっとヌエバビスカヤ州のソラノまで来たとき、部隊長から長距離電話があり、七月十日バギオで開催される師団編成会議に出張せよという命令を受けた。・・・元来は副官が行くべきところだが、部隊長が留守なのに副官が出張するわけにいかないから、私ということになったのだと思う。) 三日後に私は帰隊した。・・・当然私は部隊長から報告を求められた。指揮系統、人員の出入、装備の受領等々・・・しかし私は何一つ答えられなかった。・・・部隊長は、少しあきれたような顔をして私を見ていた。・・・S中尉が冷や汗をかいて突っ立っている私に助け船を出してくれた。・・・一見習士官をそういう大切な会議に出張させるのが部隊長の処置が間違っている、と。・・・(部隊長は)「イヤ、ソレは知ットッタんだが、山本は子どものように、自分が納得するまで何でも聞く男だから、司令部のだれかをつかまえて、徹底的に聞いてくると見トッタんだが――ハハァ、さすが『きき屋』の山本も、お偉方と参謀肩章の前には、手も足も出なかったわけか、ヨシ、ワシが処置する」そして私は無罪放免になった。しかし内心非常に心苦しかった。 ・・・確かにふだんの私なら、だれかをつかまえて、徹底的に質問して、納得するまでやめなかったであろう。しかしバギオについて松雲閣の個室のバスに入ったとたん、確かに、精神状態がおかしくなっていた。 (中略) (編成会議は一時からだが、八時に指令部に行った。)何よりも会議の前にだれかをつかまえて、自分が何をすべきか、よく聞いておかなければならないと考えたからであった。・・・不意に私はS老大尉を見つけた。・・・彼は・・・親切な人で、すぐに私を高級参謀A中佐づきのK中尉に引き合わせてくれた。・・・私は椅子をすすめられ、彼のわきに腰掛けた。そのとき、サイド・テーブルのかわりをしている書類箱の上の、一枚の軍事郵便ハガキが目にとまった。「あ、あれを野戦郵便局にもっていけば家につくわけだ」私の目はすいよせられるようにそこへ向い、釘づけになった。ハガキの上に家族の顔が浮んだ。 過去のさまざまな日の思い出が、まるで映画の画面のように、白いハガキの上を走った。 K中尉はうつむいて書類を見ながら、低い声で熱心に何かを説明してくれた。しかし私の耳には何も入らない。参謀によばれて、K中尉は時々中座した。二度目か三度目、彼が、座を立ったとき、私の手は、まるで手自身が一つの意志をもっているかのようにそのハガキにのび、目にもとまらぬ早さでそれを図嚢の中に入れた。そのときハッと我にかえって、あわててあたりを見まわした。四つの机のうち、三つはだれもおらず、斜向いの曹長は、うつむいて、一心に書類を書いていた。K中尉が参謀の部屋から出てきた。そして何も気づかず椅子にかけると、また熱心に説明してくれた。私には、もう何も耳に入らなかった。」 (中略) 何やら全く理解できないままに会議は終わった。 (中略) 私は外へ出た。四時すぎであろうか。木々の緑と内地のような涼しい風にほっとすると、図嚢の中のハガキに意識がもどった。悪いことをしたという意識はあった。同時に、部隊には一枚も配給がないのに司令部ならいくらでもあるんだろう、K中尉はどうせすぐもう一枚を手に入れるんだろう、不公平だ、といったような「泥棒にも三分の理」そのままの自己正当化もしたが、何とも落ちつかなかった。 K中尉に返すか、今さらそれは出来ない。破って捨てるか、それは無意味だ──いや、やはり出そう、私が無事ついたということは、部隊全部が無事ついたということだ。留守家族は不安の余り互いに消息を交換する。私のハガキがつけば、それで安心する人も多いはずだ、自分のためだけでない、といった「みなのため」という屁理屈で自分を納得させた。奇妙なもので、そう考えると、何か自分が立派なことをしたような錯覚が抱けるのであった。 (中略) 人間の欲には限度がない。はじめはハガキを見ただけで我を忘れた。ついで何とか検閲にかからず、盗んだことも発覚せず、確実に家へ届く方法をとりたくなった。そして次に、ただ自分の筆跡が家につくことによって、自分が海没もせず無事任地につき今生きていることを知らせるだけでなく、何とかいま自分がルソン島のバギオにいることを知らせたくなった。ただこれだけは不可能に近い至難のことであった。何か方法がないものか、何か暗号のようなことを書けないか? ホテルの個室で、小さな卓子の上にハガキを置き、それをじっと見つめながら、私はただひたすらそれを考えていた。(後略) |

||||||

| 軍国調美辞麗句 『私の中の日本軍』 P332~338 地図を表示 |

不意に私はある方法を思いつき、われ知らず立ちあがった。M教授である。同教授は緒戦当時、軍政部の要員として徴集され、確か大佐相当官でバギオにいたはずである。それというのも、当時の軍司令官本間中将は陸軍には珍しい国際人で、比島に進攻する以上、フィリピンのパワー・エリートと対等で交渉できる人をつれて行かねばならぬと考え、多くの民間人をつれて行ったそうである。フィリピンはカトリック教圏に入るので、そのため土井枢機卿も行かれた。またパワー・エリートはほとんどすべてアメリカの大学出なので、M教授も徴集されたわけである。 同教授はハーヴァードとボストンの両大学を出、ドクターの学位を二つもつ、戦前にはまことに珍しい存在であった。当時フィリピンでこういう位置にいる人は、日本と違って、大富豪の上流階級の中の超特級の知識階級だけであった。従ってM教授のような人の言葉なら、彼らは信用するのである。従って本間中将のこの人選は、当時の陸軍や新聞人のみならず、多くの人の「鬼畜米英」的なセンスから見ると、相当に立派なものであったというべきであろう。ただこの人たちは緒戦が終って一段落すると、みな内地へ帰された。当時の日本軍は、米軍の比島反攻は十年ぐらい先と思っていたらしい。(中略) そういうわけで、M教授は、短期間だが、緒戦当時バギオにいた。いまもしここでM教授の知人を発見できたら、「その人から『M教授によろしく』と伝えてくれ」という伝言をうけたと書けばよい。M教授と私の家族とは非常に親しい、そしてM教授がフィリピンに行ったことはみなが知っている。家族のだれかが、この言葉の謎に気づくだろう。気づきさえすれば、このハガキをもって、M教授のところへ行くに違いない。そうすれば、「このハガキの発信時には、私は生きていて、無事にバギオにおります」と書いたのと同じ効果があるわけである。そして「○○さんからM教授によろしく」と書いたところで、絶対に検閲にかかる心配はない。 これだ、この案でいこうと私は決心した。だが、いざ実行となると、私はすぐ絶望感に襲われた。私はバギオに一人の知人もいない。「M教授と親しかった方はおられませんか」と叫んで町中をかけまわるわけにはいかない。しかも時間はせまっている。すべてを今晩中にやって、明朝野戦郵便局にもっていき、連絡車で帰隊しなければならない。こ 私は部屋を出た。フロントで電話簿をめくった。M教授の名が残っていた。もちろんそこにM教授がいるわけはないが、それが当時の宿舎の番号なら、何か手掛りがつかめると考えた。胸をおどらせてダイヤルをまわすと、何と司令部が出て来た。私はあわてて電話を切った。おそらくかつての軍政部の番号で、いわば同教授の職場の番号だったのであろう。残る方法は一つしかない。軍関係の民間人のたまり場のような所を探し出し、そこであたってみる以外にない。 松雲閣のバーをのぞいた。軍服ばかりであった。私は外に出た。何のあてもないが、またセセッシヨンーロードを靴市場の方へと歩き出した。しかしそれらしきものは何一つない。この点は日本と違って、少なくとも当時のバギオには、いわば「中産階級用享楽施設」が全くないのである。いつのまにか坂を下り切って靴市場まで来ていた。 この辺はもう暗い。私は一種の絶望とあせりを感じ、閉めきった市場の扉を背に、あたりを見まわした。すると、このバギオの中心部から離れた、相当くらい場所、いわば場末という感じのする所に、トリンダットに通ずる道路の右側に、うすぐらい電灯の光が、「日の丸ホテル」という看板を照らし出しているのが目に入った。明らかに、相当いかがわしい私設ホテルであり、その屋号からいって、いわば中クラス以下の軍関係民間人を目当てに経営している”あいまい屋”であった。 そこへ行けばだれかがいるにきまっていた。しかしあまり気が進まなかった。正直いうと私は、軍のまわりをうろうろしている軍系民間人に、一種の生理的嫌悪感ともいうべきものをもっていた。 (そこでM教授の知り合いを探しM教授と知己という「金縁めがね氏」の名前を聞き出し松雲閣に帰ろうとした時) 「M先生の生徒さん」不意に耳元でそういわれ、私か驚いて足をとめたのは、もう坂の中腹をすぎたころであった。追いかけて来たのは、バーにいた一人、一番奥にいて私には一言も声をかけず、じっと私に目をそそいでいた痩せた小からな男だった。確かに何か気になる人間であり、他の人びととどこか違っていた。 彼は言った。「○○さん(金ぶちめがね氏)は、M教授のことは全然知らないはずです。当時からずつとバギオにいるのは、K・Yさんと私ぐらいのものだから。だが私は教授の知己ではない、しかしK・Yさんは部門は違いますが同じ軍政部におられたので、ご存知のはずです。M教授の消息ならK・Yさんに聞けば……」と言ってから、彼は一種の冷たい目で私を見た。「しかし、M教授は遠い昔に内地へお帰りです。いまここで、どういうわけで、バギオ時代の同教授の消息を知ろうとなさるのですか」と言った。私はつとめて平静に答えた。「理由はありません。ただなつかしかっただけです」「そうですか……、これからまっすぐ松雲閣へお帰りですか」「ハイ」「では、ちょっと私のうちにお立寄りになりませんか」「うち?」「ハイ、私は軍の関係者ではありません。ずっと昔から製材業をやっているんで、Kと申します。家内は、現地の人間です」(中略) 大分夜がふけてから私は松雲閣にもどった。そして一枚のハガキを書きあげた。軍国調と超国家主義的美辞麗句の中に一行次のような文節がさりげなく入っていた。「M教授はお元気ですか。K・Yさんという方からM教授にくれぐれもよろしくとのことです。どうか必ずM教授にそう伝えて下さい。また私からも、くれぐれもよろしくと伝えて下さい」書き終ると、私はベッドに横になり、すぐ死んだように寝てしまった。無理もない。実に驚くべき環境の激変と、種々様々な緊張の連続の一日だった。 翌朝少し寝すごした私は、朝食もとらずに慌てて野戦郵便局に行きハガキを出した。そしてホテルにもどると、連絡車が出る直前であった。フロントで慌てて手続きをし、車に乗ると我にかえった。部隊長に何をどう報告してよいのやらだがもう方法はなかった。車はベンゲットの急坂を降り、砂塵をあげて、一路、部隊へと走っていた。 そして前述のように、私は部隊長の前で冷汗をかいた。 *ハガキは約一月かかって8月12日に無事わが家についた。亡父の日記に短く次のように記されていた。「朝、信子(長姉)郵便箱を見て歓声を発す。七平よりハガキ來る。無事任地に着きたるらし。夜、家内と信子、M教授宅を訪問・・・」 |

||||||

| 歩兵、地獄の行進 『一下級将校の見た帝国陸軍』 P338~339 |

たとえば有名な「バターンの死の行進」がある。これは日本軍の行なった悪名高い残虐事件で、このため当時の軍司令官本間中将(当時)は、戦犯として処刑された。・・・ この行進は、バターンからオードネルまでの約百キロ、ハイヤーなら一時間余の距離である。日本軍は、バターンの捕虜にこの間を徒歩行軍させたわけだが、この全行程を、一日二十キロ、五日間で歩かせた。武装解除後だから、彼らは何の重荷も負っていない。一体全体、徒手で一日二十キロ、五日間歩かせることが、その最高責任者を死刑にするほどの残虐事件であろうか。後述する「辻政信・私物命令事件」を別にすれば―――。ハイヤーでそこを通過した人は、簡単に断定するであろう。「それは勝者のいいがかり、不当な復讐裁判だ」と。だがこの行進だけで、全員の約一割、二千といわれる米兵が倒れたことは、誇張もあろうが、ある程度は事実でもある。三ヵ月余のジャングル戦の後の、熱地における五日間の徒歩行進は、たとえ彼らが飢えていなかったにせよ、それぐらいの被害が現出する一事件にはなりうる。・・・ だが収容所で、「バターン」「バターン」と米兵から言われたときのわれわれの心境は、複雑であった。というのは本間中将としては、別に、捕虜を差別したわけでも故意に残虐に扱ったわけでもなく、日本軍なみ、というよりむしろ日本的基準では温情をもって待遇したからである。日本軍の行軍は、こんな生やさしいものでなく、「六キロ行軍」(小休止を含めて一時間六手口の割合)ともなれば、途中で、一割や二割がぶっ倒れるのはあたりまえであった。そしてこれは単に行軍だけではなくほかの面でも同じで、前述したように豊橋でも、教官たちは平然として言った、「卒業までに、お前たちの一割や二割が倒れることは、はじめから計算に入っトル」と。こういう背景から出てくる本間中将処刑の受取り方は、次のような言葉にもなった。「あれが。死の行進”ならオレたちの行軍はなんだったのだ」「きっと。地獄の行進”だろ」「あれが。米兵への罪”で死刑になるんなら、日本軍の司令官は。日本兵への罪”で全部死刑だな」 |

||||||

| ジャングル内の陣地構築 『私の中の日本軍』 p117~p119 |

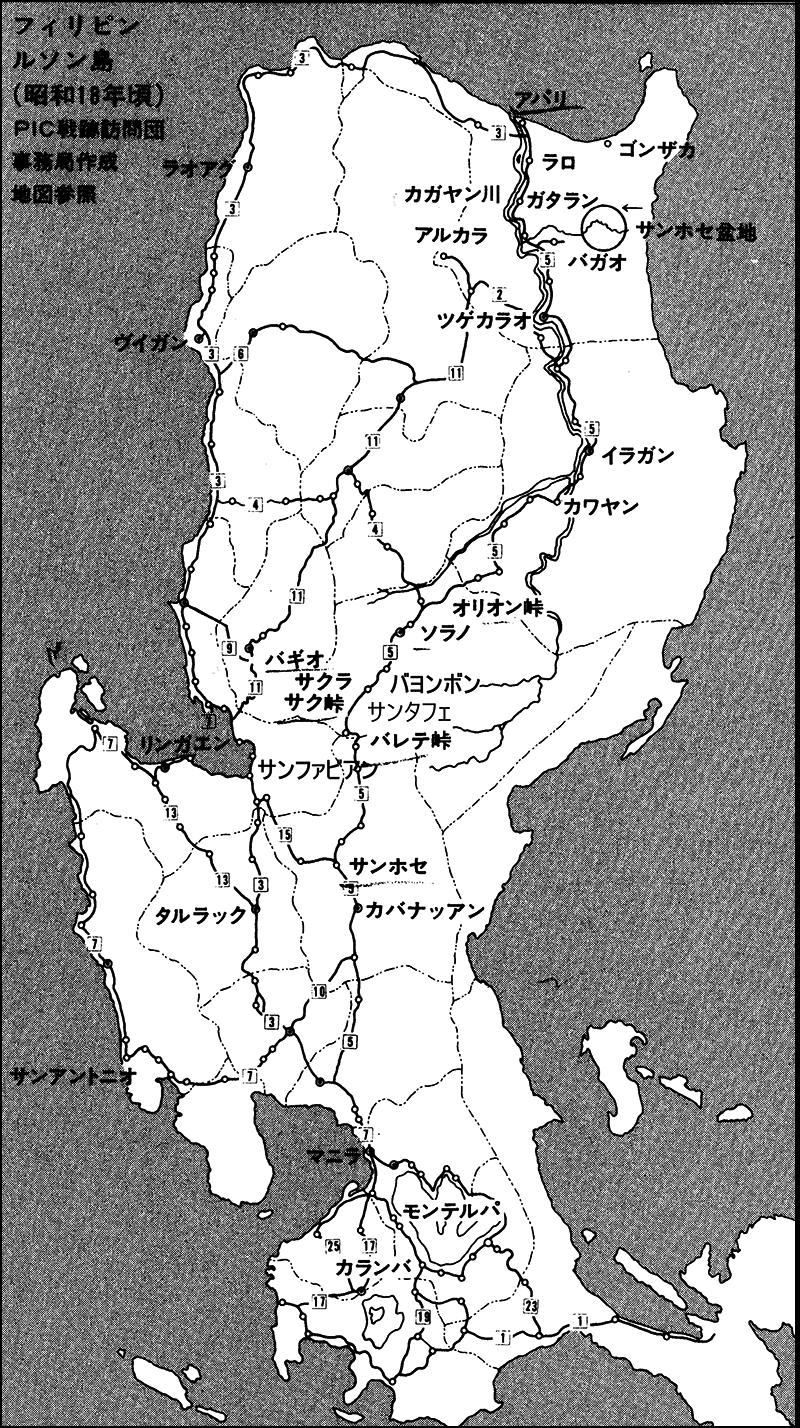

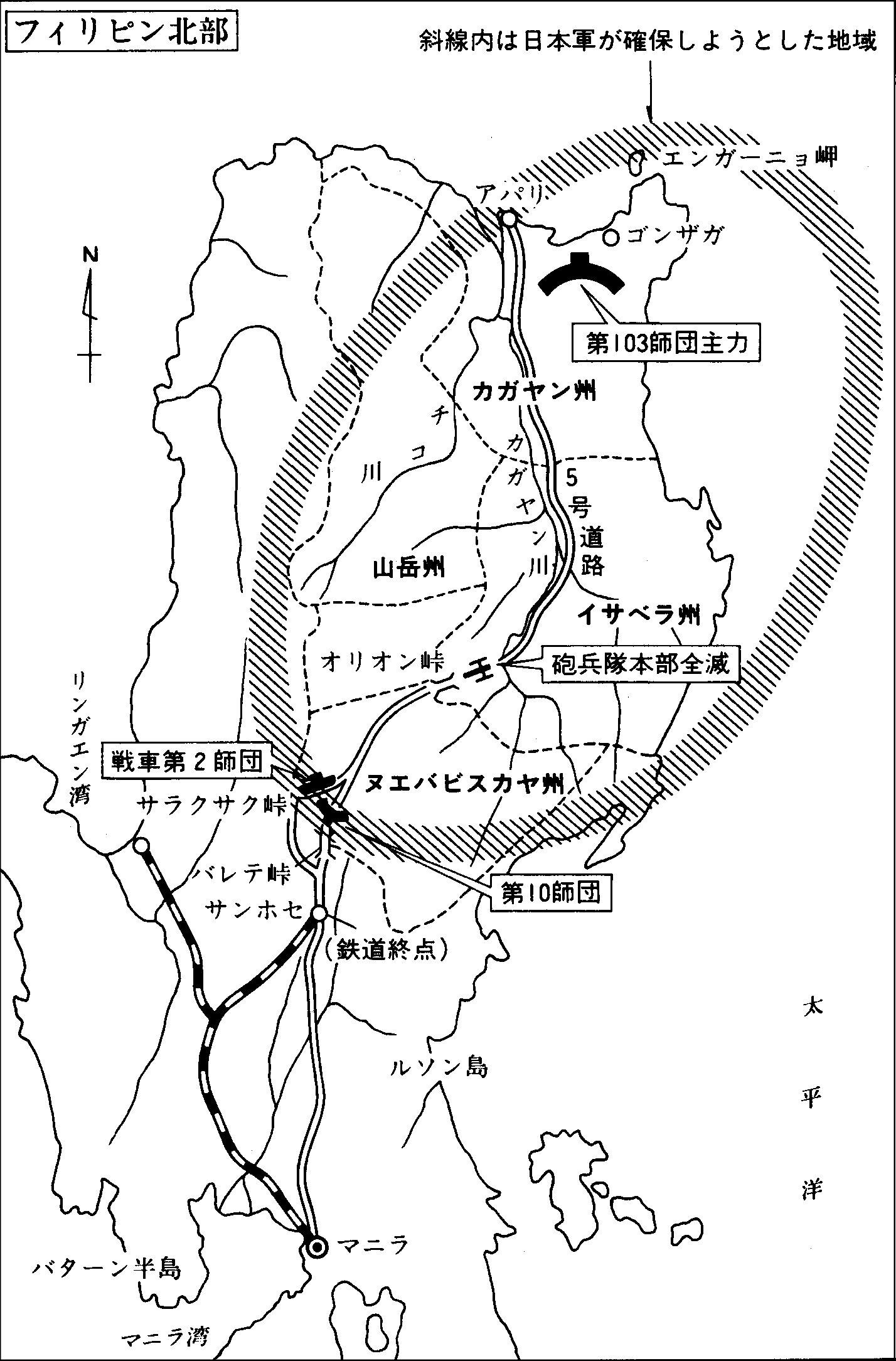

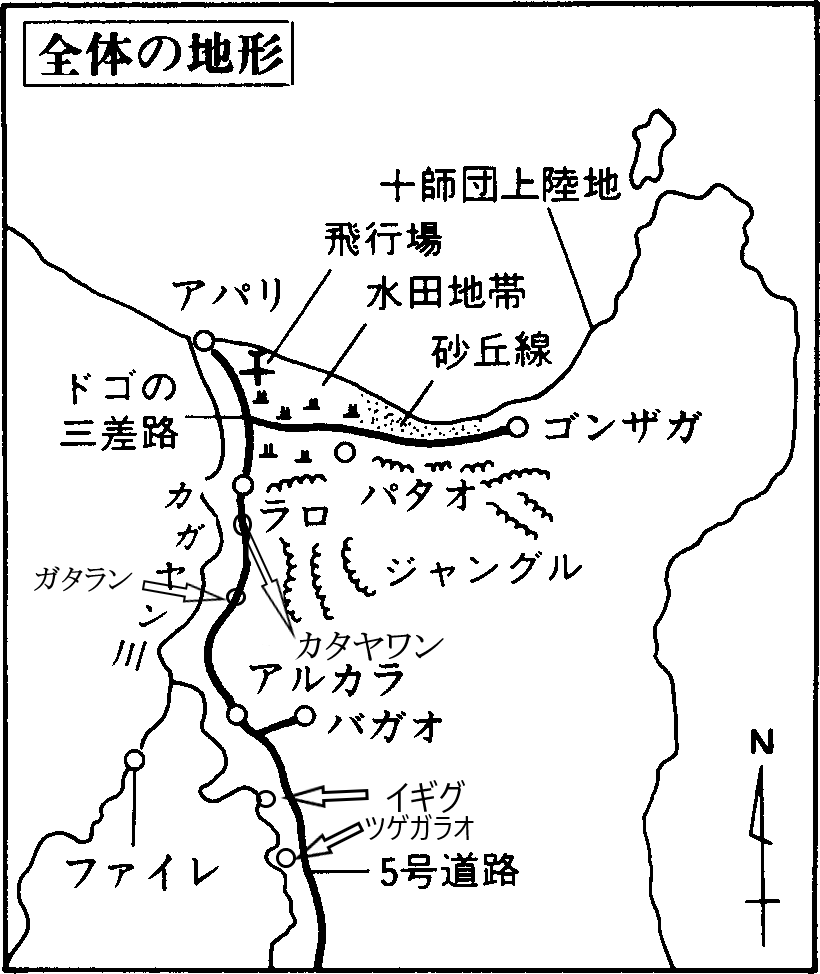

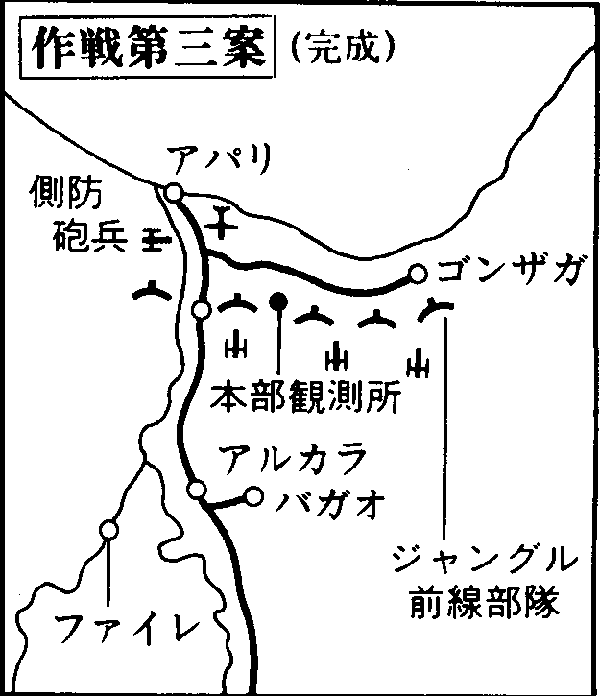

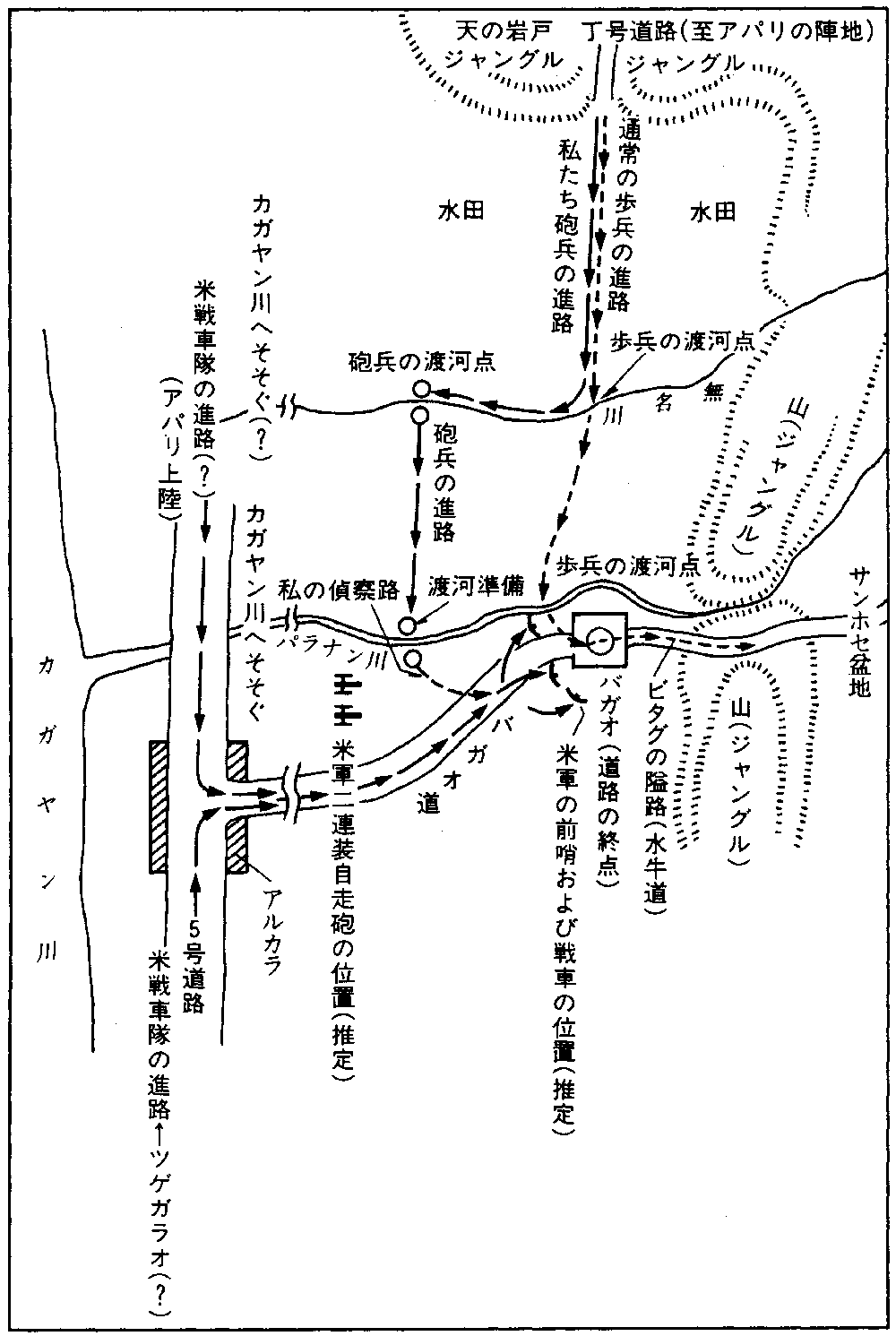

私はこの師団の砲兵隊本部の「カンツー将校」であった。変な言葉だが、観測通信係の意味であり、本部の指揮班長の下にいた。 アパリ港はカガヤン河口の右岸にある小ぎれいな町で、町の東端から東へと広い砂浜が広がり、その少し内陸よりの平坦地に飛行場があった。この飛行場の奪取が、アメリカ軍の第一の目標であろう、というのが当時の常識であった。台湾との間の大切な中継飛行場だったからである。 飛行場から内陸を見れば、点在する農家とヤシ林のほかは、目をさえぎる物が何一つない水田地帯、そしてそれが終る丘陵地帯がジャングルであった。師団はこのジャングルの前縁にそって展開していた。 アメリカ軍の最大の敵は水田であり、ジャングルである。水田地帯に展開すれば、機甲部隊は砲兵の餌食にすぎない。たとえその弾幕を突破しえても、ジャングルに突入できるのは歩兵だけである。近接戦ならば絶対の自信がある、敵をある程度ジャングルに引き入れ、紛戦・混戦状態にもっていければ、艦砲射撃も爆撃も不可能になる、しかも水田地帯にさらされた敵の補給路は、ジャングル内に隠れた砲兵で遠慮なくたたけるというのがいわば机上のプランであった。 歩兵は最前戦に兵隊がいて、偉い人ほど後方にいる。中隊本部のはるかうしろに大隊本部、そのはるかうしろに連隊本部、というのが普通の形だが、砲兵はこれが逆になる。 最後方の最安全地帯にいるのが段列で、これは砲弾、糧株、部品の集積所、その前方に放列がある。放列とはだいたい「砲列」の意味で、これも絶対に発見されず、射撃に支障なき限り極力安全な場所にいる。そして歩兵の前線とほぼ同じところにあるのが観測所であった。 中隊・大隊・連隊の観測所があり、指揮官はここにいた。ここで射弾を観測しつつ、有線あるいは無線の電話で射撃を指揮するのである。観測所をつぶされれば砲兵はもう射撃ができない。したがって戦闘となれば、最もねらわれるのが、この観測所であった。 部隊観測所は、ジャングルの前端に近い丘の上の大木の頂上に作られていた。太い枝の間に厚い板をわたし、簡単な手すりがつけてあり、四人ぐらいがいることができた。 指揮班長のS中尉はここを一等席と呼び、年中ここにあがって、爆撃があっても銃撃があっても下りてこなかった。 事実、視界がゼロに近い、うっそうとして、じめついたジャングルからここへ昇ると、まるで「天が開けた」ような気持になる。空は抜けるように青く、遠く海が見える。左前方にカガヤン川が流れ、河口の洲が斑点のように見える。前は一面の水田地帯、その中を、川に沿ってただ一本の国道「五号道路」が走り、その終点アパリの少し手前で二股に分れ、その一本が目の前を横に東へ走って漁港ゴンザガにのびている。まことに平和な風景であった。 しかし現実には、五号道路にはすでに戦車地雷が敷設され、橋にはすべて爆破装置がっけられていた。水田一帯は、所々に奇妙な形のわら束を結びつけた竹竿が立っていた。この出来損いの「かかし」のようなものが、実は、われわれの作った「標点」であって、それには一連番号がつけられていた。 観測係とは、簡単にいえば「測量屋」で、この標点と、ジャングルの奥深くにひそむ砲車との間の距離と方向角・高低角を、測角機・測板・五桁対数表・偏差盤等を使って算出するのが仕事であった。これを「測地」といったが、この測地はほぼ終っており、もし敵の戦車隊がある標点の近くに集結すれば、砲兵隊長が「○号標点諸元取レ」と電話で命令するだけで、ジャングル内の全砲口がその地点に向いて、一斉に集中砲火をあびせられるようになっていた。 だが当時すでに、日本軍の下級幹部のこういった技術屋は極端に不足しており、驚くなかれ、師団砲兵隊の観測出身の少尉は私だけであった。 「オイ山本。おれが死ぬまで、お前は絶対に穴に入っトレ」S中尉はよくそう言った。砲兵の最後まで温存しておくためであったろう。」砲兵の目を最後まで温存しておくためであったろう。 観測所のあった付近は、後でのべるような純然たるジャングルではなかった。湿地もあり草地もあり、また甘い実のなるバイパスという濯木の疎林もあり、比較的生活環境はよかったが、これがはるか後方の放列となると、もう相当なジャングルであった。 砲車をジャングル内に引き入れるのは大変な作業だったが、当時はまだ工兵の援助もあり、また大木を倒すのにダイナマイトや導爆索を使うこともできた。といっても、後からの自分の体験で、砲車のはいる掩壕を掘り、何千発という砲弾を肩にかついで運びこむことは、観測班の想像に絶する労苦であったと思う。 だがすべての苦労は一切無駄であった。アメリカ軍はアパリを無視して一挙にリンガエンに上陸しマニラに向った。そして日本軍は東地区三州カガヤン州、イサベラ州、ヌエバビスカヤ州というカガヤン河谷の穀倉地帯を押えて持久戦を計ることになった。 この三州にマニラ方向から進入する道は二つしかない。この二つにはそれぞれバレテパス、サラクサフという峠があり、この二つの峠で悽惨な攻防戦が展開された。そしてここが危うくなったとき、われわれの師団も、この峠に転用されることになった。アパリ正面には歩兵一個大隊と砲兵一個中隊だけを残して・・・。 |

||||||

| ホールインワン 『私の中の日本軍』 p436 |

日本軍がまだ使っているのだから、命中したら大変な事故を起しかねないわけだが、何しろ射距離が砲車によって四千から六千、しかも、ジャングル内に完全に隠れている砲と滑走路と観測所の関係位置は、測地によってそれぞれの座標を出しているだけだから、こういう場合、初弾命中などということはありえない、とするのがいわば常識である。 試射の日、私は砲隊鏡と携帯電話機をもって飛行場警備隊を訪れ、隊長のK中尉に試射の細部を説明し、不時着機などがあった場合のことなど打ち合せてから、滑走路のはずれに砲隊鏡を整置した。 方向の誤差は、観測所から見れば十分にわかるが、射距離の誤差は、いわば弾着点を真横から見ていれば、一番よくわかる。どうせ射弾ははずれるから、その誤差だけを的確に把んでおいて、それを修正した諸元で、いざというときには滑走路に集中射をあびせようというわけである。 頭帯で耳につけてある受話器に「第一、発射ァー」の声が入った。弾着は約十五秒後である。見ていると、驚いたことに、初弾が滑走路の真ん中でパッと白煙をあげた。 その瞬間「何をスルッ」という物凄い声が、受話器をつけていない方の耳に入った。「むちゃもいい加減にシロッ、滑走路に砲弾を打ち込むとは何事ダッ、キサマ絶対に滑走路に落ちんと言ったジャロッー!」激怒した飛行場警備隊長の声である。 無理もない。私はあわてて本部に電話しようとしたが、それより早く受話器をつけた耳に「山本!何をボサボサしとる。弾着結果をすぐ報告せんかッ!」という指揮班長の声がとびこんできた。 私は思わず反射的に「初弾命中」といい、ついで「指揮班長殿、指揮班長殿!」と呼んだが、もうだめである。ホールインワンに躍り上がっているような雰囲気が伝わってくる。こちらの声などは耳にはいらないらしい。すぐに「第二、発射ァー」という声が入ってきた。南無三、第二弾は、滑走路でパッと土煙をあげた。不発弾。黒い弾体がゴロリと滑走路に横たわっている。 「ヤメンカ、コラッ、貴様ナゼ連絡せん、今、不時着機があったらどうする気だッ」という声と「山本!今日はどうかしとるゾ、なぜ弾着点をすぐ報告せん」という声が同時に耳に飛び込んできた。土煙は観測所からよく見えないので、どこか見えないところへ弾丸がそれたと思ったらしい。「命中、不発、しかし指揮班長殿! 指揮班長殿!…」この調子で四発まで撃ってしまった。内二発が不発である。 しまいには飛行場警備隊長が軍刀の柄に手をかけてつめよる始末。四発目になってどうやら本部観測所の興奮はおさまったらしく、指揮班長はやっと私の連絡に耳を傾けてくれた。(後略) |

||||||

| 気迫という名の演技 『一下級将校の見た帝国陸軍』 p392~399地図を表示 |

十九年の九月末、バギオの司令部に行った・・・問題は、観測機材が皆無のこと、砲弾の輸送が不可能なこと、そのため砲兵は何もできないで日を送っているのに、一方では司令部から米軍の上陸はすでに、二、三ヵ月後に迫っているのに「砲兵ハー体ナニシトルノカ」と、まるでののしるような口調で、戦備完了を日夜督促されていること。だが、いくら督促されても、「できないことは、できない」こと。「だから、何とかしてくれ」と頼みに行ったわけである。 ところがその返事たるや「ナンだと。機材がないからどうもならんと、砲弾が輸送できんからどうもならんダと。どうにもならんですむか! キサマそれでも将校か。ここをどこだと心得トル。ここは戦場じゃぞ。これがないから出来ません、あれがないから出来ませんでは戦はできんのだ。将校たるものがそんな気魄のないことでどうなる。砲弾は人力で運べ。住民がいるじゃろう。それを組織化して戦力に役立たせるのがキサマの任務じゃろう。任務を完遂せんで何やかやと司令部に言って来オル。このバカモンが!砲を押して敵に突撃するぐらいの気魄がなくてナンで決戦ができるか。この腰抜けが!………」延々と無限につづく罵詈雑言。 悲しいとか口惜しいとか言うのではない。むしろ何ともいえない空虚感であった。(中略) なぜこういう奇妙なことになったのか。その基本的な理由は、『私の中の日本軍』を記したときより、オイルーショック後の今日の方が理解しやすいであろう。軍人は二言目には「日清・日露の……」と言った。日露戦争時までは、戦艦、イギリス炭、下瀬火薬、小銃があれば戦争はできた。また砲兵では、測地という技術がなく、第一次大戦のような統一使用による猛威は発揮できず、せいぜい中隊単位でポツン、ポツンと射撃しているにすぎなかった。しかも駐退機(砲身だけを徐々に後退させて反動を抜く装置)がないから、発射のたびにその反動ですさまじい勢いで砲車が後退する。復座・再照準・装填・発射、またカラカラと後退という、まことにのんびりしたものであった。 だが第一次大戦ですべての様相が一変し、まず石油と補給力が決定的要素、これがなければ、前線の機能は一切停止することが証明された。だが日本には石油もないし、加速度的にまして行く消耗戦に耐えうる資源も国力もない。(中略) その結果、あらゆる組織は無意味・無目的の”自転”をはじめ、その”自転”が無意味でないことを自己に納得させるため、虚構の世界に入ってしまう。そしてそれが虚構でないように見せる演技が「気魄誇示」であり、そのため「事実」を口にした者には、「気魄」を持ち出して徹底的な罵詈讒謗を加えて、その口を封ずる以外に方法がなくなる。それが”組織の自転””辻政信型言いまくり””兵隊の要領”を生み出した根本的な原因であった。そしてこの三つはとめどもなき悪循環を重ねて行く。 (山本は、バギオから車で平地におり、リンガエン湾に面した平野を走り、サン・ファビアンを過ぎ、マニラからの鉄道の終点サンホセでとまった。ここに軍兵器廠サンホセ出張所があった。) 案内をしてくれた出張所の准尉は、大本営と軍司令部を罵りつづけた。何しろ一方が「マニラまで送りゃあとは知らんよ」であり、次が「鉄道の終点までとどけりゃあとは知らんよ」。みな「放っときゃ何とかするだろう」と言うのである。出張所での彼の部下は六人しかおらず、あとはフィリピン人の人夫である。この人夫にゲリラが手をのばし、時限装置つきダイナマイトを仕掛けられたらどうなるのか。だがいかにそれを心配したとて、精米工場付属倉庫に砲弾があることは全住民が知っている。何とも警備の方法がない。しかも、弾薬庫爆破事件はすでに何度も起きている。それなのに軍司令部は一向に対策を講じない。今日か、明日か、いつかはきっとやられる。「何でもいい早くもってってくれ」これが彼の結論だった。 「人夫を集める方法はないか」それをしてくれたら持って行く、という意味もこめて私はきいた。「到底無理」が彼の返事だった。塩を特別配給しても、常時十人を確保するのが精一杯だという。聞かなくてもわかっていることだった。結局「ワラをもつかむ」心境だったのであろう。一体この状態で、住民を強制徴用して人海作戦で運ばすとなったら、どうなるのか。野砲弾四発の一箱は短距離なら一人でかつげる。また少し軽い山砲弾は駄馬一頭に十二発つむが、長距離の場合は駄馬ですら八発である。人間の駄載力は、死物狂いで短距離で駄馬の三分の一。それは山砲で、砲身馬という特別頑丈な馬が一頭で運べる砲身を、三人でかつぐと地獄の責苦になることでわかる。まして熱地、しかも長距離。カワヤンから舟で運ぶにしても、そこまでが百キロ以上。その間にはバレテ、オリオンの二峠がある。バレテは峻険、オリオンはなだらかだが、こちらは道路の両側は木が皆無に等しい丘陵地。しかも水が皆無。 一人二発、一日に山道十五キロ(?)平均として、一体、どれだけの人員を何日間追い使うのか?いや、延べ何人になるのか? 当然に、中継集積所の設置・その警備・水と食糧の確保・医療班の設備・輸送途中の対ゲリラ警戒・逃亡の防止等々という問題が出てくる。それが全部できても、砲弾二発を背にくくられ、炎暑の中を追い立てられて二峠を越す住民の長蛇の列は、文字通りの地獄絵図、バギオ・トラックのようなわけにはいかない。参謀は、気魄誇示の放言命令が何を生み出すか知っているのか? さらに、それがゲリラと通諜したら……? 「ああ、燃料があれば、ガソリンがあれば……」私は心の中でうなった。 陸軍のトラックはオンボロだが、それでも四十箱=百六十発はつめる。五十車輛で八千発、七十五輛で全部だ。しかも、重荷を負った人間二日分の歩行距離を、このオンボロトラックでさえ一時間かからない。積載その他を考えて、サンホセ―カワヤン間八時間としても、二十五車輛三往復ではないか。問題はただ、そのための”石油”がないというだけなのである。前提の変化を無視し、「気魄演技」で何をごまかしたとて、帝国陸軍の存在自体がすでに虚構にすぎないことは、その演技も参謀肩章も罵詈雑言も、実は十数ドラムのガソリンの価値すらない、が示しているではないか。(後略) *これが、部隊間のトラックやガソリンの奪い合い、さらには次のような「民船のハイジャック」を生むことになった。 |

||||||

| 民船のハイジャック 『私の中の日本軍』 p182~184地図を表示 |

(部隊間のエゴイズムについて)、これがひどくなると、部隊命令を盾に、銃剣をつきつけて軍命令を破ることまで可能になってくる。これは前回ちょっとふれた、カガヤン川の四十トン積み川船の争奪戦で起った。この川船はみな立派なもので、世界的な葉煙草と葉巻のシンジケート、タバカレラの所有船で、軍が一括して借りうけ、軍米穀管理部が米の輸送に使っていた。従って、師団砲兵などという末端部隊は手が出せない。 そこで船着場の付近に兵隊をかくし、出港直前、ボゴドル(水夫)が乗ったところを、いきなり兵隊を突撃させて船に乗せてしまうのである。そして水夫長にすぐ船を出せと命ずる。水夫長は手を横にふって「ノー・ノー・軍米・軍米」というが、何でもかまわず、銃剣をつきつけても船を出してしまう。 そして船が岸を離れる瞬間に私は岸にとびうつり、「たのむぞ」と、言えばよい。船のっとり部隊の長は、いつもO伍長で、彼はドンゴロスの袋から毛をむしったニワトリなどを出し、手まねで「いっしょに食べよう」と言って二コニコ笑いかけ、すぐにボゴドルと仲よくなってしまう。そして船が大分岸から離れたころ、私は軍米の事務所に出かけて行くわけであった。 最初にやったのはカワヤンという町の船着場で、ここにスミコの家という、ちょっとした家があった。その昔、水久保澄子という美人女優がいて、フィリピン人と結婚してここにしばらく住んでいたが、やがて離婚して日本に帰ったそうである。だが、これが本当の話かその家が本当に彼女の住んでいた家か私は知らない。ただ通称スミコの家といい、私が、水久保澄子という名を知らないというと、兵隊がみなあきれたような顔をしたから相当有名な女優さんだったのであろう。このスミコの家の近くに軍米の事務所があるので、そこへ事後承諾を求めにいく。 軍米を狙うのは甚だ卑怯のようだが、相手が軍属だったからである。これも組織論として面白いだろうが、軍属の少佐相当官という人が、私のような新品少尉に実際は頭があがらないのである。もちろん相手はカンカンに怒る。だが何を言ってもこちらは黙っていればよい。何しろ船を出してしまったのだから、相手が何を言っても聞き流していればいいのである。最後には相手がたまりかねて、つい[警乗兵を降ろしてすぐ船をもどせ]といったら、とたんに開き直るわけである。「もう一度、お聞きしたい、今の言葉は命令か?」瞬間相手は「しまった」という顔をする。そして大体これですべてうやむやで、あとは「こちらも困るから、今後は絶対にしないでくれ」ということでけりがついてしまう。 結局、私にとっては「砲兵隊長の命令は天皇の命令」なのであって、私は天皇の命令で砲弾輸送をしているのだから、それに対しておまえが横あいから口を出すなら、それは「陛下の大権に基づく統帥権の干犯だぞ、それをする気か」ということになる。何しろ「統帥権」という言葉にかかわると、軍人はヒステリー状態になるから、手がつけられない。従って、もし本気で船をもどさせようとするなら、このことを軍司令部に報告し、軍司令部から師団司令部に命令を出してもらい、次に師団司令部から砲兵隊に命令が来て、そこで砲兵隊長が私に命令すれば、私は船をもどすわけである。これがすなわち徹底したタテ組織で、何でもまず上まで行って下へ来るので、ヨコの命令は出せないわけである。このことは階級に関係はない。 (中略) 何しろ背に腹はかえられず、砲弾輸送の人海作戦などやらされたらたまらないから、一種の非常手段をとったわけである。 (後略) |

||||||

| 組織の名誉と信義 『一下級将校の見た帝国陸軍』 p522~524 |

十九年の十一月ごろ、私は司令部に呼ばれ、詰問ぜめにあった。それは国会の委員会のような、なまやさしい場ではない。ガソリンの二重受給の件、自走砲用燃料をトラックに流用して食糧集めをやっているという、どこかの部隊からの”密告”に関する件の調査である。 米軍が捨てていった自走砲は、燃料を食うバケモノのような存在なので、一キロあたり一・五リッターで申請を出し、それが通っていた。時速平均三十キ口として、四時間動くとドラム缶一本が空になる。四門が十時間動けばドラム十本である。到底それだけの燃料はないから実質的には巨大な壕に入れて、固定砲架の装匣(そうこう)砲のような形になっていた。しかし、大射向変換には後退・進入による車輛全体の方向変換が必要である。こういう点では、「動かざる自走砲」は、「故障のダンプ」同様、荷車より扱いにくい存在になってしまう。この移動と、そのためのエンジンの調整と、予備陣地への移動訓練のためわずかに燃料が支給された。だが実際には、この燃料は食糧集めに使われていた。爆撃がひどくなると、貨物廠や兵器廠は、焼失するより取りに来た部隊にわたしてしまうという態度になり、当然それだけでも、機動力があって人員の少ない部隊は、それのない部隊よりはるかに給与がよくなり、また豊富なダイナマイトの受領で陣地構築の労働量も軽減できた。さらに受領した多量の塩との交換で、民間からの物資や人夫の調達でもはるかに有利になり、こうなると、あらゆる面での他部隊との差は歴然として来て否応なく目につき、羨望とともに「あやしいぞ」といった非難めいた言葉が、私の耳にも入ってきた。それだけでも問題なのに、実は、司令部と燃料廠との連絡不備を逆用して、ガソリンの二重どりをやっていたのである。 私は司令部の爆薬・燃料係のT中尉に呼ばれたが、結局、「知りません」「存じません」「絶対にありません」でつっぱねた。私にそれができたのは、まず第一に、すべては部隊のため「兵士の健康と休養すなわち”兵力”維持のため」という大義名分があり、私個人は何一つ「私せず」、万分の一の役得さえ得ていない、従って良心のとがめは一切ないという気持である。第二は、一粒の米さえ送ってくれず「現地自活の指示」という紙っぺらだけを送ってくる無責任な大本営が悪いのであって、この悪い大本営から部隊を守っているのだといった一種の「義賊意識」であろう。いわば「政府が悪いから、こうするのはあたりまえだ」という意識である。だが、私自身がそれを横流しして利得を得ていたなら、こうはつっぱねられなかったであろう。 第三が部隊の名誉、特に、朝夕顔を合せる部隊長の信頼を裏切りたくないという気持である。軍隊の表も裏も知りつくしていた部隊長が、見て見ぬふりをしているぐらいのことは私でもわかる。そして「山本なら、絶対に口を割らん」と思っていることも明らかである。この暗黙の審議は破り得ない――第一、何もかもしゃべったら、舞台に帰って、部隊長のみならず全員に「合わす顔」がなくなるではないか。それを思えば、殴られようが蹴られようが処罰されようが「知らぬ、存ぜぬ」で押し通すのが最も楽、何もかも言ったときの、処罰でない”処罰”の方がよっぽど恐ろしい。第一、そんなことができるわけはない、部隊長以下グルになって何かをごまかしたとなっては”部隊の名誉”にかかわる。動かぬ証拠を突きつけられれば「独断でやりました部隊長は何も知っておられません」が精一杯ではないか。第四が、他の部隊だってみんな何かやっているではないか。なぜオレにだけこうウルサクとっつくのだ。問題にするなら公平に問題にしてくれ。私の立場に立たされれば、誰だってこうせざるを得ないではないか、といった気持ちである。・・・しかし、言わなければ司令部は実態が把握できず判断を誤る。だが、例え判断を誤らしても”名誉”にかかわることは言わない。そしてそのため上級司令部が失態をおかせば、ここでもまた”名誉”のため事実は言わぬ。それがつもりつもって大本営に集約されて発表されれば、悪名打開大本営発表になる。この発表のうちどこまでが前記の”集約”、どこからが”作為”か、これは今ではわからなくなった問題だが、彼らが真相を把握した上で、意識的・計画的に国民を欺くほどの明晰さを持ち得なかったことは事実だろう。 (後略) |

||||||

| 美談的愚行 『私の中の日本軍』 p402~403 |

夜が明ければ必ず機銃掃射をくう。そうなれば、トラックは、二トンのダイナマイトもろとも、粉みじんになってしまう。何とか砲兵隊の車で、無名部落まで曳行してほしい、彼は拝まんばかりにして私にたのんだ。 私は気がすすまなかった。確かに日常の定められた業務または緊急必要な事態への対処なら、独断でやってよいであろう。また確かにわれわれは出先で、助けたり助けられたりしたし、曳行したりされたりは日常のことだが、しかしそれはあくまでも同一方向に行く場合に便宜を供与するのが限度のはずである。深夜、無断で、ただ他部隊のトラックの曳行のためにのみ車を出してよいか、となれば、これは明らかに越権である。 しかも、ここを出れば、先はもう歩兵の前線の前であり、道路の両側には対戦車用陥穿が交互に掘ってあり、そのちょうど中間に対戦車地雷をうめる穴が掘ってある。戦車が地雷をよけようとすれば、陥穿に落ちて横転する仕組みで、これは非常に危険である。 去年十一月に「鉄兵団」が上陸したとき、その軽戦車が誤ってこれに落ち、横転してどうにもならず、そのまま捨ててバレテパスヘ前進したいわくつきの道である。 しかも九月からはじまってすでに五ヵ月つづいている雨期は、掘りかえした道路を泥濘にしている。その道を無灯火でトラックがトラックを曳行して行くことは、まさに命がけであった。しかも車のポンコツ度は、砲兵隊の車も似たようなもので、第一、曳行する力があるかどうかも不明である。 だが一方、暗いロウソクの光に照らし出されたN軍曹は、連日の激務で疲労し、明らかに栄養失調でやせおとろえ、げっそりした頬と、長くのびた無精ひげ、油だらけ垢だらけ、それが文字通り哀訴嘆願という目付で私を見ている。 ことわれば「危機に陥った友軍を冷たく見捨てた」といううしろめたさがあり、また「冷酷な男だ」という表情を背中に見せて、動かない自分のトラックにトボトボと戻って行く彼の姿が目にうかぶ。 たとえ応急修理で一時的に無理に動かしても、もし、沼地と湿田にはさまれた一本道のゴンザガ道で再び故障して夜があければ、彼自身は全く逃げ場のない所でニトンのダイナマイトと共に敵機を迎えなければならない。どうすればよいか。つっぱねれば彼は死ぬかも知れぬ。曳行すれば両者とも死ぬかも知れぬが、いざ「もうだめ」というときは、動く方ヘダイナマイトを積みかえて無名部落まで行けるかも知れぬ。だがそれは越権の処置である。夜のうちに無事帰って来られれば、問題にはならぬ。しかし、事故を起したらどうなる──そしてその確率は絶対に「万一」とは言えない。 結局私は、最も通俗的な美談的愚行を選んだ。自分で両車両を指揮して無名部落まで曳行することにしたのである。「何が起ろうとおれが自分の命をかけてりゃ、だれも文句はあるまい」という、いわば「体を張って」的な自己弁護の道、最も安易な道を選んだ。(「S軍曹、O伍長の死」に続く) |

||||||

| S軍曹、O伍長の死 『私の中の日本軍』 P404~412地図を表示 |

私は七時ごろ、徹夜と神経の消耗でふらふらになりながらも、無事帰隊した。S軍曹は私を見るなり言った。「師団兵器部のT中尉殿から、再三お電話です」 私はすぐに電話機をとってT中尉を呼び出した。「山本か、ダイナマイトがほしければすぐラロヘ取りに来い。兵器部のラロ出張所は、今日撤収して山に入る。マイト以外にも、欲しいものは何でももって行ってよい。ただし、取りに来にゃやらんぞ、取りに来た者にだけわたすから」「すぐ行きます」そう言って私は電話を切った。 おそらく最後の補給であろう。ダイナマイトは、いくらあっても足りないほどほしかった。砲車の進入路を伐開するにも、砲の掩壕を掘るにも、砲弾集積用の横穴を掘るにも、砲兵はその作業量に比して人員があまりに少なかった。 だがこういうことは、本来はまず「山」(部隊本部)へ連絡が行き、それによって指揮班長から私に指示があり、その指示に基づいて実施の細部をT中尉と私との間で打ち合せるのが建前である。 しかしこういう日常業務は、事後報告が慣習になっていた。しかも敵機の第一波は九時には来る。ぐずぐずできない。だがラロまでは車で十分、しかも両側はヤシとマンゴーの林だから、今出ればまず心配はない。サッと行ってサッと戻ればよい。ぼやぼやして他の部隊に取られるのもしゃくの種──車はまだ路上にあり、駐車したままである。人夫を乗せてすぐ行って帰り、それから休めばよい、と私は思った。 そのときS軍曹が飯盒を下げ、O伍長と人夫七名とともに出て来た。彼は飯盒を運転手のN兵長へ渡し、「今食うな、積載の間に食えよ」と言うと私の方に向き、自分とO伍長で行くから、一休みして食事をすませてくれと言った。 徹夜した私が行くより、昨夜よく寝た自分たちが行く方が能率があがるし危険が少ない。時間がないから早く行って早く帰った方がよい、と。それは一理あった。確かに爆発物を扱うとき、また危険地帯であらゆる注意が肝要なとき、疲労は禁物である。 私がうなずくと、彼はすでに人夫が乗り込んだ車の助手席に乗り、私の方を向いて「すぐ戻ります」と言い、駕橋(ボデー)のO伍長に「後方への対空監視たのむぞ」と言うと、出ていった。これが私が聞いた彼の最後の言葉だった。三十分後に、N兵長と人夫2名のほかは、全員が死体となっていた。 (中略) 「N兵長殿から電話です、カタヤワン近傍にて機銃掃射をうく。S軍曹殿戦死、O伍長殿不明、人夫は全滅の模様」「ナニッ」 一瞬、私には、何のことやらよくのみこめなかった。すべてが、あり得ないことのように思えた。「そんなはずはない。カタヤワンに行くわけがない」私は思わず叫んだ。 I上等兵ははじめて私の顔を見た。そして言った。「それが、N兵長殿によりますと、師団兵器部のO中尉殿が、無理矢理、カタヤワンに車をまわさせたとのことで、参謀の指示とかで……」「ナニッ」「師団兵器部の舟艇が機銃掃射をうけ、浅瀬にのりあげているのを救出するのを援助しろといって……」 すべてが次第に具体性をおびてきた。何か、もう取りかえしのつかないことがすでに起ってしまったということが、非常に強い現実感になって私に迫ってきた。 「そして、N兵長は?」「足を撃ちぬかれ、カタヤワンの近くからラロの兵器部出張所まで這ってもどられ、そこから電話をしたといわれました」 (中略) ラロをすぎると水田で、遮蔽物は全くない。その中を一本の道路が走っているだけ、そしてそれをすぎるとまた小さな林があり、そこがカタヤワンであった。この林と林の丁度中間の道路の右側に、一台のトラックが、まるで捨てられたようにポツンと見えた。火災は起していない。 内心ちょっとホッとした。襲撃をうけると、受けた本人は異常な衝撃をうけるから、その報告は必ず誇大になる。火災を起していない以上、案外大した掃射でなくて、みな逃れてどこかにひそんでいるのではないかという気もした。そこでちょっと落ち着きを取りもどし、乗用車を出ると空を見た。敵機はいない。そこで林の前端で車を捨てると、K兵長と二人で一気に駆け出した。 しかしトラックに近づくと、希望的観測は一気に消えていった。駕橋の上にもトラックの下にも周囲にも、折り重なって死体が散乱していた。特に駕橋の上の死体は、手足が千切れて散乱し、目もあてられない惨状であった。ハエの大群はすでに遠慮なく押し寄せ、その羽音が後々まで耳鳴りのように耳に残った。 S軍曹はトラックの真ん前で、これに向い合うような位置で、地面にしがみつくような形で俯伏せになって倒れていた。慌てて抱き起すと、機銃弾は背から右目に抜け、硬直して握りしめた手には、道路の小石をつかんでいた。私は手をはなした。死体は再び地面にしがみついた。 「O伍長殿不明」、希望が残るのは、もう彼だけであった。私は慌てて周囲を見回した。道路の端には細い排水溝があり、その隣が畦で、その先が水田である。彼はこの畦の上に、まるで昼寝をしているかのように横たわっていた。横向きで右手で肘枕にし、足と膝をまげ、奇妙なことに、その曲げた腰の上に戦闘帽が載っていた。外傷は全く見えない。その姿はどう見ても死んだとは思えなかった。私は急いでその手をとった。脈があった。否、あったと思った。 「K兵長、軍医だ、軍医を呼べ、脈がある」私は大声で叫んだ。しかし十年兵の彼は、戦場の体験では、私よりはるかにベテランであった。彼はすぐO伍長の心臓のあたりに手をやると私に言った。「少尉殿、違います、それはご自分の脈です」だが私は諦め切れなかった。そして頑強にいい張った。「いや、ある、確かにある」「いえ」というとK兵長は不意に大粒の涙をポロポロとこぼして言った。「イエ、ご自分の脈です、前にもこういうことがありました」──それは彼の言う通りであった。 (中略) 人は、死者に対して何もできない。私は諦めかねたように、トラックを背にして、O伍長の前に立った。そのとき、何か気配のようなものを感じたのかも知れない。私は不意に後ろを向くと、トラックのドアをあけた。だれもいないはずのシートに一人の人が腰掛けていた。外光になれた目には、逆光写真のようなその姿が、まるで、影のように見えた。 その影は、ゆっくり首を動かすと、文字通りうつろな目を私に向けた。師団兵器部のF軍曹であった。彼は口をあけて何か言おうとした。背後から受けた二発の機銃弾が左右の胸に大きな穴を開け、そこから泡と音がもれているように思った。だがこれは錯覚かも知れぬ。傷口が赤い花のように見えるだけで出血はほとんどない。 彼は陸に打ち上げられた魚のように口をパクッパクッと動かし、跡切れ跡切れに言った。「少尉殿・・・すみません・・・自分です・・・撃ち殺して下さい」(後略) |

||||||

| 手首と足首の切断 『私の中の日本軍』 P413~422地図を表示 |

F軍曹を送って、私ははじめて人夫に注意を向けた。彼らの大部分は、トラックの下に這いずり込んで死んでいた。車からとび下りたものの、射すくめられ、恐怖で足が動かない。こういうときは、人間は、本能的に物かげに隠れようとする。しかし上空の敵機は専らトラックを狙っているのだから、まるで標的の後ろにかくれるような結果になってしまう。この点運転手のN兵長は、歩兵出身の十年兵だけあって、這いずっても射線から体をはずそうとし、そして助かったわけだが、それは人夫には無理なことであったろう。 彼らは折り重なっていて、車を動かさない限り生者と死者の弁別さえつけられない。一番手前の一人が不意に私を認めた。彼は足の裏をくだかれていたが、ほかには弾丸をうけていないらしく、ぐるりと寝返りをうち、上半身を起すと、くだけだ自分の足を右手でつまみあげ、あいている手と動く足で、跳ねるような形で私に近づいて来た。それはまるで幽霊が近づいてくるようであった。彼は恐怖の余り狂ったのであろう。「キャプテーン、アシーン、アーアーアシーン、アシーン……」と、エンドレスーテープのようにくりかえしていた。 アシンとは塩のことである。私のところには「塩」という隠退蔵物資があった。彼らは塩がほしいから私のところで働いていたのである。塩さえ不自由しなければ、危険な日本軍の側などにはおらず、とうの昔に、安全な左岸のゲリラ地区に逃げていたであろう。彼らは塩のために命を失ったのであった。 (中略) 死体と重傷者とをつみ、曳航されて帰路についたのは午後の三時頃ではなかったかと思う。ラロの近くに来て樹林に入り、ホッとすると、急に二人の火葬のことが念頭に上った。・・・だが、火葬の日が砲爆撃の目標になるというので、火葬はすでに師団命令で禁じられていた。・・・乗用車が来て、K兵長が円匙をもって降り、火葬は不可、そのまま埋葬し終わりしだい部隊長乗用車で帰隊せよという命令を受けたときには、何も言わず、従順に命令に従おうといった気持ちになっていた。土は軟らかかった。湿田の近くなので一メートルも掘ると水が出た。まずS軍曹の遺体を二人で持ち、穴に入れた。仰向けに寝かすと、半ばバンザイをしたような形のまま硬直した遺体の両腕が、穴の側壁のため、私目掛けて突き出されたような形になった。握っていた小石はすでにどこかで落ちていた。右目が、ぽっかりと赤黒い大きな穴にかわっていた。私は硬直した彼の手を押さえ、無理にしたへ押し下げてから土をかけた。 O伍長の遺体は、これが最初どうして寝ているように見えたのか不思議に思われるほどひどかった。右足がはずれ、肘枕のように見えた右手もはずれていた。倒れたところを、下半身の方から斜めに何発も弾をうけ、それが丁度橘抑と軍袴の隙間から撃ち込まれ左側腹から右肢下へと貫通し、背骨も肋骨もくだかれていたらしく、抱きあげるとばらばらにくずれそうであった。 煎じつめれば、すべての原因は、昨夜の曳行にあったIすなわち私自身にあった。あんなことさえしなければ、もっと早く車を出せたであろう。そうすれば、何の事故もなく、今夜もみなで、気晴らしに冗談でも言い合っていたであろう。私は昨夜の越権の行為を隠す気はなくなっていた。何もかも報告してしまおう。処罰されてよい、その方が気がすむ。(中略) ――本部のバラックの灯が見えた。暗い灯火の傍らに、S中尉が椅子がわりの弾薬の空箱にかけていた。彼は、灯火のかげから、すかしみるようにして、無言で敬礼をしている私を見た。そして言った。 「山本か? 報告はいい、何も言うな、すぐ帰って寝ろ」この言葉は何よりも有難かった。不意に目から涙が出た。私は答えた。「ハイ、しかし部隊長殿には……」「ウム、処置はすませた、細部はワシに報告した、といえばよい」「ハイ」「終ったら、もう寄らんでよい、早くやすめ」 私は隣接した部隊長の小屋に行った。部隊長の方が、感情の動揺が激しかったように見えた。私かS中尉に言われた通りに言うと、無言でうなずきながら特徴のある大きな目で私を見、「司令部のヤツら……」と言いかけてから不意に「親指を切ってきたか?」と私に言った。・・・不意にこう言われた私は、部隊長が言っていることの意味が咄嵯に理解できず、一瞬返答に窮した。 部隊長の顔には、奇妙な激情が走った。確かに少しノイローゼだったのであろう。「切ってこい。遺体の一部なりとも遺族にとどけにや相すまん。絶対にとどけにゃならん。とどけにや相すまんのだ。命令だ。切って遺灰にして、もって来い」 私は非常に意外であった。第一、部隊長は、こういう言い方をする人でなかった。第二に、部隊長は軍隊生活のベテランであったから、非常に細かく的確に指示する人であり、もし、このことがはじめから念頭にあったのなら、最前の私への指示が、「親指を切り取って遺灰にし、遺体は埋葬せよ」だったはずである。第三に、所定の報告も求めず、報告はよいともいわず、いきなり「親指」を云々するのは、軍隊内の常識からみても異常であった。 (中略) 遺体を掘ってその一部を切ることに対して、私には部隊長と逆に、異常なほどの抵抗感があった。もちろんそれは、遺体の現状を知っているので、たとえ手を引き出しても、半ば握りしめた手の親指を軍刀で切断することは不可能に近いということ、結局は手首付近から斬断しなければならぬといった実施上の困難もあったであろう。また、O伍長の手の位置がわからなくなっていたこともあったであろう。 こういう場合、ナタか鋸の方が的確な道具であろうが、それは何か遺体に失礼だという気もした。墓を掘り起すことも、手を引き出すことにも、確かに抵抗はあったであろう。しかしそういうこととは別に、親指を切り離すと二人と私との紐帯が切れてしまうような妙な気がしたことも事実である。そして二人がそれを拒否しているような気もした。もちろんこれは、私の感傷にすぎなかったであろう。 もっとも前述したように、死者への行為はすべてだれの場合でも、またどういう表われ方をしても、所詮、生者の何らかの欲求や情緒的満足感の充足に基づく行為にすぎないであろうが。 命令ができるということは、確かに人間を卑怯にする一面がある。私は軍刀を腰からはずすと、鞘を持ち、柄をK兵長へつきつけるようにしていった、「KI お前が切れ」。タイマツの赤い炎で下から照らされた彼の顔に、一瞬恐怖が走った。そして左手を胸のところにあげ、拝むような姿勢で私に言った、「少尉殿それだけは……」。私はすぐ自分に恥じた。 軍刀を放り出すと、地面に突き立ててあった円匙をとり、黙って、墓の右側を掘り起した。S軍曹の手の位置は、よくわかっていた。墓はIメートル足らずで浅かった。円匙の先が「手」らしいものにふれる。 「死毒」という迷信(?)がわれわれにあった。もっともこれは科学的根拠もあるらしいが、われわれの死毒への恐怖は、医学的というよりむしろ何か迷信的であった。軍隊では死への恐怖が表明できないため、それが死毒への恐怖に転嫁されたのではないかと思われる。 私は手に布をまきつけると、S軍曹の泥だらけの手をつかみ、力いっぱい引きあげた。腕は挺のように、土を押しのけながらあがってきたが、手を離すとすぐ穴底へもどる。そこで円匙を倒し、その柄を穴にさしわたして、手首をそれにたてかけるような形にしてから、水嚢に水をくみ、適当な木材を探して来てくれるようにK兵長にたのんだ。彼はタイマツをもって出掛けていった。(中略) K兵長が水とナツメヤシの幹らしい丸太をもってきた。私は死体の手首をつかみ、その手を、その丸太を持つような形においた。タイマツを近づけさせた。K兵長は、顔をそむけて立っていた。私は水嚢(すいのう)の水を、死体の手にかけて泥を流した。白ちゃけた手が、真黒な土の中からのび、太い木をつかもうとしているように見えた。炎の赤い反射と黒煙の黒い影が、白い手の上で、ゆらゆらとゆれた。 私は一歩下がって片膝をつき、軍刀を抜くと、手首めがけて振りおろした。指をばらばらに切るより、手首ごと切った方がよいように感じたからである。がっといった手ごたえで刃は骨にくいこんだが、切断できなかった。衝撃で材木から手がはずれ、手首に細いすじが入ったまま、また土の中へ帰って行きそうであった。私は軍刀を放り出すともう一度その手をつかみ、再び木材を持たすようにした。 その時ふと、内地の連隊祭の巻藁切りを思い出した。繊維はすべて直角にはなかなか切れないが、斜めなら案外簡単に切れる。私は位置を少しかえ、手首から小指のつけ根の方へ、手の甲を斜めに切断しようとした。二度目の軍刀を振りあげたとき、鍔が何か少しガタが来たように感じた。しかしそのまま振り下ろした。 手の甲はざっくりと切り離れたが、下の木が丸いためか、小指のつけ皮がついたままで、そこが妙な具合に、切られた手と手首とで、丸太をふりわけるような形になった。私は手をつまむと軍刀を包丁のようにして、その皮を断ち切った。鋭角に斬断された手首は、ずるずると穴の底へもどった。小指が皮だけで下がっている手の甲を、私は手早く紙で包み、土の上におき、円匙を手にすると、急いで土をかけた。 そのまま円匙を手にして、私は、機械的にO伍長の墓に来た。すべてが麻蝉したような、一種の無感覚状態に陥っていたらしい。全く機械的に土を掘り返したが、彼の手は、どこにあるのかわからなかった。骨ならば手でなくてもよいだろう。そんな気がした。 軍靴をはき、巻脚絆をつけた足が出てきた。私は足くびをつかんで力まかせに引きあげた。S軍曹の手がなかなかあがらなかったのでそうしたのであろうが、その時、これが、彼のはずれた方の足だとは気がつかなかった。力が余って、まるで大根でも抜くような形で、はずれた足が、スポッと地上に出てきた。私は千切れた軍袴を下げ、切断部を水で洗うと、右膝をつき、左足の靴先で彼の靴を押え、まるで足をタテに割るような形で軍刀を振り下ろした。鋭い鋭角状に、肉と骨が切れた。おそらく、距離が近かったので自然に「挽き斬る」という形になったことと、刃が繊維に平行していたからであろう。 私は、軍刀を抜身のまま放り出し、切断した部分を前と同じように処置し、急いで土を掘り、足を埋めなおしてから、軍刀を紙でぬぐった。暗くてよくわからなかったが、一見何も付着していないように見えた刀身も、拭うと、確実に何かがべっとりとついていた。刀身は鞘におさまった。しかし、何か鍔や柄がカタカタグラグラする妙な感じがあった。しかしその状態は、もう再述する必要はないであろう。 |

||||||

| 戦場の「貸し」と「借り」 『私の中の日本軍』 P468~P471地図を表示 |

ただ一人、廃墟のツゲガラオを横切って、北のはずれにある小さな学校へと向った。 ただ野戦病院はすでに閉鎖され、歩ける者は強制退院で部隊に帰されたという噂であった。学校に近づくと人気が全くなく、噂は事実のように思われた。確かにこの建物は爆撃の好目標だから、それまで残っていたのが不思議なくらいである。 私は人気のない玄関を入ると、無遠慮に部屋部屋を開けてみた。ベッドがそのまま放置してあり、器具・機材が散乱していて、明らかにあわてて撤収した跡を示していた。「だれもいないか」と半ば諦めかけたとき、ある部屋に、並べられている空ベッドの中にただ一人寝ている男がいた。 彼は将校だったらしい。そして自分はいつ担送してくれるのかと私にきいた。何と返事をしたか憶えていない。おそらく歩ける者は一応撤収させ、担送患者はまた改めて運び出すという、その中間期だったのだろう。彼はたたみかけるように「重症患者は病院船か潜水艦で内地へ送還するというのは本当か」と私にきいた。私は「知らない」と答えて部屋を出た。 いくつめの部屋か憶えていない。その部屋はドアがなかった。入口の敷居に立つと、二列の空のベッドの中央よりやや窓に近いところに、ただ一人横だわっている人影が見えた。その人は、上半身裸体で、胸には分厚く大きく繃帯をまき、下半身には灰色の軍用毛布をかけ、私に気づかず、放心したように窓から空を眺めていた。 F軍曹であった。私はそのとき唾をのみ込んだのをおぼえている。そしてそのまま黙って立っていた。どれくらい時間がたったかわからない。人の気配を感じたのであろうか、彼はくるりと私の方を向いた。 二人の視線が合った瞬間、彼は不意に右肘をついて無理に上半身を起すと、右のてのひらを大きく広げ、二人の視線をさえぎるような形で私の方へ突き出した。これはおそらく反射的な行為で、「来るな」「近よるな」といった意思表示ではなかったかと思うが、一瞬私はそう解釈し、むっとして、無言のままつかつかと入って行き、黙って彼の枕元に立った。 彼は私を無視するように、顔をそむけてまた空を見た。同じ下士官でも、彼はS軍曹やO伍長と違って乙種幹部候補生の出身、当時の典型的な、線の細い大学出の「都市インテリ」であった。背がすらっと高いが、肉体労働の経験は皆無に近いらしく、やや筋骨薄弱の感じがした。丸顔で目が丸く、態度・物腰のすべてが、富裕な家庭の生れで、何の不自由も知らずに育ったことを示していた。戦争がなければ、生涯おそらく「下士官」には縁のない人だったであろう。 彼は空を見たまま、独り言のように「もう生きていたくない」と言った。明らかに、あの時以来の数々の恐怖、いわば「半殺し」という恐怖の状態がもどって来たのであろう。無言のままの重苦しい長い沈黙がつづいた。彼はもちろん、私が「見舞い」に来たのではないことを知っていた。 沈黙の圧力に耐えかねたように私が口を切った。 「だれが勝手に車をまわした」 その瞬間彼は私に顔を向け、あの「ウス笑い」を浮べた。そして「笑い」が消えると同時に言った。 「少尉殿、二人を殺したのはアナタです」 この「アナタ」という非軍隊語も異常だったが、この「笑い」と彼の言葉が私を激怒させ、重傷者に大声を出す結果になった。「何を言うかッ。司令部で勝手に車をまわしておきながら──言え。だれの指示だ」 私は彼の言葉を責任逃れないしは隠蔽と受けとったわけだが、考えてみれば、彼にはそういったこの世の体制への配慮は一切消えて、この世の外から、いわば「死者の位置」に非常によく似た位置から、この体制を眺めていたはずである。この点、便乗を拒否した兵士(山本は、野戦病院まで来る途中、動けなくなり道路脇の草むらに座ったままの兵士を便乗させようとしたが、彼は「別命があるまでここを動かない」と断った=筆者)に似た位置にあったのだろう。私の激怒は、かえって彼を落ち着かせたように見えた。 彼は静かに言った。「T中尉殿から少尉殿へ電話があったと思いますが……」「ナイッ」「そうですか」、彼は落ち着き払ってつづけた。「では電話が通じなかったのでしょう……S軍曹は、命令以外のことは出来ないとはっきり拒否されたのです。するとT中尉殿が、『山本のヤツには貸しがある。オレが電話をすればイヤと言えるはずがない』と言われました。そして『すぐ電話して承諾をとる。ぐずぐずすれば危険は増すだけだ』といわれました。S軍曹はちょっと考えていましたが『では行きます』と言われ……」 後の言葉は耳に入らなかった。独歩の車を独断で曳行したための前夜のことと、「貸し」という言葉が頭の中をくるくるとまわった。S軍曹にしてみれば、何の「借り」もないのに私自身が前夜に他部隊の車を曳行したのだから、「借り」があれば当然私が拒否しないと思ったであろう。それが原囚だといわれれば、私は一言もない。 だが「貸し」「借り」という意識は私にはなかった。「タテマエ」からいえば、こういうことが軍隊にあるはずがないのである。従って私の反論はそこへと向った。 「貸しとは何だ」F軍曹はまるで試験の答案を暗記しているように言った。「直訴事件、砲弾返納事件、乗用車事件、燃料事件、集買班事件……」「それがワシの借りか?」だが私のその言葉には力がなかった。 F軍曹は落ち着いて言った。「乗用車の増加兵器の申請書、あの宙ぶらりんの申請書は、私がまだ預かったままです……あの申請書のことだけでも、どれだけS軍曹も私も苦労したことか……。あの返納事件、あの時には師団の軍医部長まで砲弾をかついだのに砲兵隊は一兵も出さない、……自走砲用だといって強引に燃料をもって行きながら、実際は、肉と野菜の集買に使っている……」 彼は次から次へと「貸し」をのべたてた。そして最後に独り言のようにいった。「少尉殿は強引すぎる。だから部下がああいうことになる」 「それは違う」私は思わず言った。いつしか攻守が逆になり、追及に来たはずの人間が逆に追及され、釈明をきくであろうと予期していた人間が、逆に釈明するという結果になっていた。 「わかります、すべて部隊長の指示・命令でしょう」「いや、それだけではない。部隊長の言うことは当然なのだ。半個連隊分の砲にわずか三個中隊の人員で、段列がなく……」「それは聞きあきました──従って砲弾の担送までやれば、全員が倒れるだけだと言われるのでしょう。しかし少尉殿、あの事件は詐欺です」「ナンだと」「詐欺です。司令部への返納は書類だけの問題だと、少尉殿自身がO中尉殿にも私にもいわれたでしょう」「………」「少尉殿の立場はわかります──しかし砲弾は結局だれかがかついでいるのです。そういうことを司令部で見ていると、砲兵隊は、閣下が砲兵出身なのを良いことにして、あらゆるわがままを押し通しているようにしか見えない。苦しんでいるのはみな同じです。そして最後のしわよせは結局、弱い部隊や所属不明の部隊(遊兵)に行くか、S軍曹やO伍長がかぶることになる」 日本軍の中にも「タテマエ」とは別に「貸し」と「借り」があったのである。「借り」には「タテマエ」上の違法を黙認してもらう場合と、「タテマエ」を主張して相手に責任を押しかぶせる場合とがあった。その双方を使いわけて来たことを指摘されれば、こちらの主張はすべて自己矛盾にすぎない。 しかしそれは同時に、先方の主張もまた同じように自己矛盾であったにすぎないのである。 彼が言ったことは、要約すれば「お前は人殺しで泥棒で詐欺師だ」ということだが、彼は、その論理を適用すれば、自分たちも同じだったということを知っていた。 彼と静かに別れることが出来たのも、彼がそれを知っていたからであろう。私は病院を出た。全身の力が抜けたように感じた。(後略) |

||||||

| 度重なる決心変更 『一下級将校の見た帝国陸軍』 P359~361 |

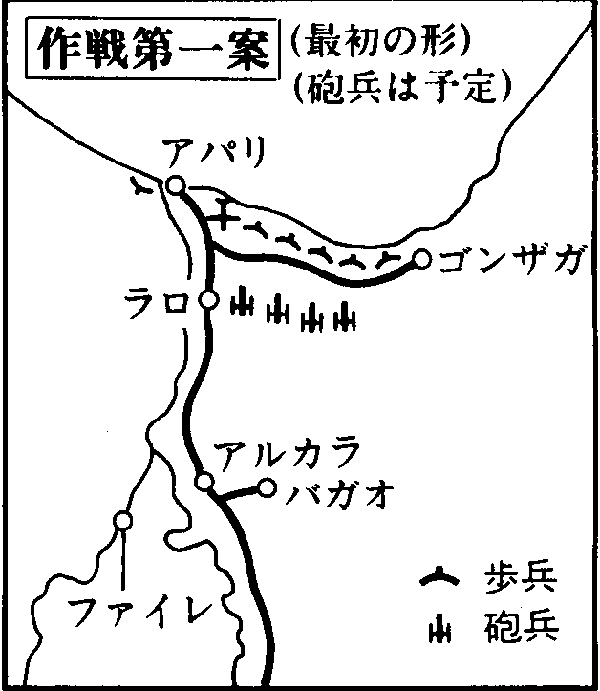

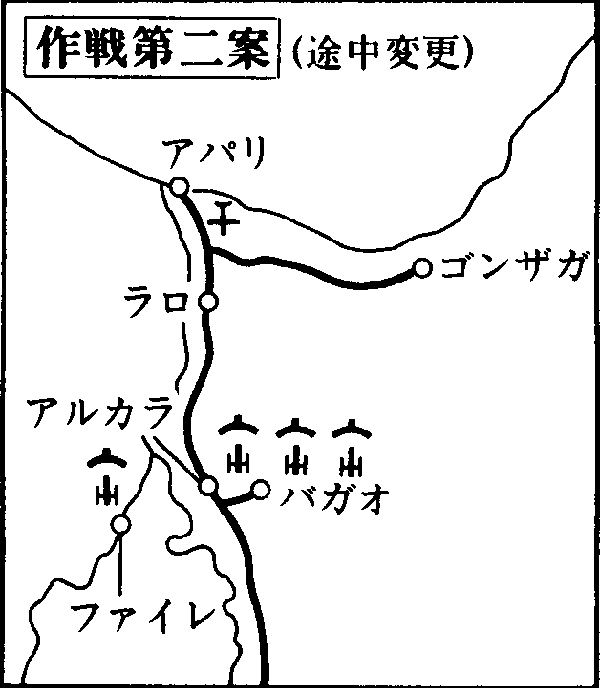

最初は海岸の砂丘の上に塹壕が掘ってあったそうである。いわば『作戦要務令』に命じられた通りの「敵ヲ水際二撃滅スベシ」の型で、敵が上陸して来たなら砂丘の上から三八歩兵銃でパチパチと射撃し、戦機を捉え、砂丘を駆け下りて銃剣突撃をする、というつもりであったらしい。これでは確かに、艦砲射撃と爆撃の二十分で全員がふっとび、砂丘まで消えてしまうかもしれない。 「これではいかん。サイパンの二の舞になる」で第二案となった。敵を相当深く内陸に引き入れ、艦砲の射程外に戦場を移すという考え方である。アパリから約六十キロほど下がったところに、カガヤン川をはさんで町が二つある。右岸がアルカラ、左岸がファイレ、この二つの町と、アルカラから右へのびる支道の末端にあるバガオの町を後方基地として、その前方の丘陵地帯のジャングルに陣地をつくる。 ここは、河口近くでは、両岸の山が最も川に接近しているところであり、しかも艦砲の射程外だから、確かに敵を支えやすい。この案をとれば、上陸する米軍は「靴を濡らさず」上陸でき、沖縄の「四月一日上陸」と同じ形になる。 だがこれの欠点は、アパリ港と飛行場が戦わずして敵の手に落ち、敵はすぐさま強力な橋頭堡をつくり、かつ大量補給を確保しうるから、連日の徹底的な空爆を可能にし、そのため日本側は戦わずして戦力が消滅する。そして橋頭堡を夜襲してその機能を麻痺させるには距離が遠すぎる。従って、もしこの案だったら、沖縄以上に沖縄的結果に終ったであろう。 従って第三案となった。すなわちアルカラ・ファイレの線から前進して、歩兵の前線を、水田とジャングルの接際部におき、砲兵の観測所はほぼ同位置の最高地の樹上に置いた。砲車はやや後方のジャングル内だが、この位置から水際までの射距離が六千から七千で、有効射程に入る。 このほかに、アパリに近い河岸のヤシ林に自走砲が一門隠されており、米軍が砂浜に上陸すると同時に、横からこれを叩く展開妨害用の「側防砲兵」となっていた。この一門は同期先任の優秀なT中尉に指揮されていた。敵が上陸すれば、彼らがジャングル内の陣地まで撤退できる可能性は実質的にはゼロである。 五号道路には地雷が埋められ、対戦車陥穿が掘られ、橋には爆薬が仕掛けられている。敵の歩兵が散開して、水陸両用戦車の援護をうけつつ水田地帯の農道や畔道を進撃すれば、ジャングル内からの軽火器と後方からの砲弾で叩ける。しかも、ジャングルの前端には至るところに低鉄条網がはられ、タコツボ陣地と洞窟陣地は連絡路でつながり、これが相当の縦深になっている。そしてその後方に放列があり、さらに後方には砲弾・糧株の集積所があった。 そしてこれら集積所はジャングル内を流れる水流の近くにあり、それに前線から順々に番号がつけられていて、相当後方の四番目の水流すなわち「第四水流」略して「四水」には、師団の仮設野戦病院があった。従って今回の計画は、歩兵の前線を、野戦病院の位置近くまで下げようということである。 理由は結局、ジャングルの前端が第一線では水際陣地と同じ結果になる、「レイテがそうであった」ということらしかった。確かにそういわれればそうである。艦砲にとっては、海岸線も、海岸から三、四千メートル下がった線も実際には変わりはない。従ってこれでは気休めにすぎない。 そこで前線をさらに、ジャングルの前端から八百ないし千メートルぐらい下げ、陣地を犬歯状につくっておき、ここへ米軍を引き込んでしまう。すると、敵は、誤射・誤爆を恐れて徹底的な砲爆撃ができなくなる。一方、日本側にとっては軽火器と手榴弾・銃剣の威力が発揮できる近接線になる。 しかも、港湾も飛行場も砲兵の射程内にあるから、後方への攪乱、展開妨害、水田地帯での進撃阻止は可能である。従って「四水」に下がり、再びすべてをやりなおす、ということであった。 だが結局、そういう恐ろしい事態は現出しなかった。もっと奇妙な、もっと恐ろしいことになったのである。」 (後略) |

||||||

| 恐怖の応戦 『私の中の日本軍』 P252~255地図を表示 |

(ガタランの町はカガヤン側に面しており、その対岸にアパリ三井造船所の分工場がある。これがゲリラに包囲され、警備隊が救出に向かったのだが、危くって舟艇で撤退することができない。相手は川岸のジャングルに何挺も重軽機を据え、舟艇が川面に出たら掃射しようと待ち構えている。・・・これに対して対岸を砲撃して一時ゲリラを散らしてくれ、そのすきに舟を出すから、ということであった。 (中略) )さて……、と思っているとき、いきなり頭の上を、シューツという奇妙な音を立てて、黒い物体が走った。と思うと、大分離れたところで迫撃砲弾のような音を立てて作裂した。「ナンダ」とだれかが言ったとき、もう一つの黒いものがやや右にはずれてシューッという音を立てて走って来て作裂する。「ハク(迫撃砲)?」分隊長のM軍曹が上ずった声でいう。「違う、直進して来る」私はそこまでは言えたが、あとは声が出ない。三発目が今度は少し左にずれてシューッと走る。全員、体がこわばったようになった。みな相当に戦場ずれしていたはずである。しかし今までの経験では、砲弾のようなものがとんでくるときは、必ず、発火が見えるか発射音が聞えた。また爆撃なら必ず爆音と機影があった。いわば、何らかの合図もしくは予告のようなものが絶対にあったのだが、今のはそれが全然なく、全く得体の知れぬものが、どこからともなくシューッとやって来る。相手の実態は全くわからず、どこにいて、どうやって撃っているのかもわからない。その不気味さ、恐ろしさ、それは初めて銃弾を受けたときの恐怖と、それによって生じた状態と、全く同じものであった。 そして次の瞬間、この恐怖が一転して「恐怖の応戦」になってしまう。後で考えれば、全く人間とは得手勝手なものだと思う。安全地帯にいれば、俺は殺される側に立っているのだなどと勝手なことが言えるし、あっちがなぜ強いの、こっちがなぜ弱いの、などと言いたいことを言っていられる。また私にしても、一斉投弾の危険にさらされている人間を目の前において、内心「そう矢の催促をされたって、出来ないことは出来ないのだ」などと考えている。ところが、得体の知れぬものがシューッと身辺を通り、全身がこわばると、次の瞬間、まるでヒステリー女が、何やら迫ってくる恐怖に対して、無我夢中で、手あたり次第に何もかもめちゃくちゃに投げつけるのと全く同じ状態になってしまうのである。これは到底、勇気といえる状態ではない。もっとも、お前は特別に腰抜けだからそうなったのだ、といわれるのなら、それはそれでけっこう。私には勇気を衒(てら)う気など毛頭ない。 三発目のバズーカ弾が通りすぎた直後、私は夢中で「発射ァー」と命令を下した。二番砲手がもう一度照準眼鏡に目をあて、転把(ハンドル)を動かして空転を除いてから、転把を握ったまま眼鏡から目をはなし、体をそらして「ヨシッ」という。次の瞬間、分隊長M軍曹の「撃て!」の号令で一番砲手が拉縄(りゅうじょう)を引き砲が咆哮した。砲撃は必ずこの順序通りやらないと、発射の瞬間に砲がはねあがるから、その衝撃で二番砲手の目をつぶしてしまうのである。砲身が後退してもどる。一番砲手が閉鎖機を開き、砲腔内をのぞき込んで「異状なし」といい、三番砲手が装弾し、閉鎖機がしめられ、二番砲手が照準しなおす。発射と同時に衝撃ですべてが狂うから、閉鎖機をしめると同時に照準をしなおすのである。終って二番砲手が体をそらして「ヨシッ」と言った瞬間、ベテランの分隊長M軍曹がとんでもないまちがいをやった。彼は反射的に「撃てッ」と言ってしまったのである。砲撃には指命射と連続射があり、指命射の場合は「次ッ」という命令がない限り撃ってはならない。彼もバズーカ弾にすっかりあがっていたのである。 しかし最もあがっていたのは、私であった。全く文字通りの「小隊長の腰抜けざむらい」で、第一、何で「発射ァ」と命令を下したのか、バズーカを見つけ出して応射するつもりなのか、それともそれは黙殺しても、予定通り分工場の屋根を少し越えたところで榴散弾を作裂させるつもりだったのか、一体全体いきなりそんなところを射撃して大丈夫という自信があったのか、と問われれば、実は、何が何やらわけがわからず、ただ夢中で「発射ァ」と言ってしまっただけなのである。そして弾着点を見た瞬間、私は、全身が凍ったようになってしまった。 砲弾は水際に、すなわち友軍の背後に落ちて水しぶきをあげているではないか!アッと思ったそのとき、M軍曹はすでに二発目を撃ってしまった。「マテッ、撃チ方マテッ」私は上ずった声を出した。 しかしもう遅い。なぜこんな誤差が出たのか。日本軍はフランス式だから基準はすべてメートル法だが、アメリカ軍はヤードなのである。そしてこの自走砲は、緒戦当時にアメリカが捨てていったもので、その標尺はヤードであった。従ってメートルで出した距離をヤードになおして号令しなければいけないのである。もちろん私はそのことを知っていた。しかし、射撃を命ずるとき、その号令の順序は、照準点・方向角・弾種・信管・高低角・射距離の順で、射距離が最後に来る。そこで最後にメートルで射距離を入れ、それをさらにヤードに換算して修正したとき準備完了なのだが、ちょうどメートルで射距離を入れさせたときバズーカ弾がとんできて、すっかりあがってしまって、何やらわけもわからず「発射ァ」と言ってしまったわけであった。 水しぶきを見た瞬間、一種の観念をした。もうダメだと思った。そこで榴散弾が作裂したらどうなるのか全く見当もつかなかった。着地して作裂する榴散弾がどうなるのかわからないが、もし前方に弾子を発射すれば、それこそ警備隊と邦人を背後から薙ぎ倒してしまう。今度はその恐怖で舌が上あごにへばりついたようになって声が出ず、全身がブルブルと小刻みにふるえて止まらない。 だが次の瞬間、全く予期しないことが起った。砲弾が水面から跳飛したのである。(後略) |

||||||

| 砲兵、地獄の行進 『一下級将校の見た帝国陸軍』 p342~343地図を表示 |

「四水後退はウソじゃ、師団はバレテに転進するゾ」・・・だが今度ばかりは信じられなかった、軍隊とは元来デマの巣だが、バレテ峠転進は、デマとしても無価値に思われた。それは戦略戦術的にありえないというよりも「小学生でもわかる」常識に反するデマだからである。「バレテ危うし」は事実であろう。しかし、師団がアパリ正面をがらあきにして、三百キロ先のバレテ峠目がけて、五号道路を行進したらどうなる。 (中略) 重荷なき百キロが「死の行進」で、三十キロ背負って三百キロが「地獄の行進」なら、そのうえ、三トンの砲車と前車を「舟曳き人夫」のように曳いて三百キロ歩くことは、一体、何の行進と言ったらよいのか。それはもう、それを見た者以外には、想像できない世界である。 私は後述する”死の転進”をせず、アパリ正面の陣地に残されたが、その転進がどんな情景になるかは、これから転進しようとする人たちよりも、よく知っていた。部隊はジャングル内の陣地に入ったが、私だけが後方連絡と補給のため五号道路(国道)ぞいの小家屋に残っていたため、ゴンザガ東方に上陸してバレテ峠へ向う第十師団の砲兵の「地獄の行進」を、すでに見ていたからである。 十師団の主力がゴンザガよりさらに東の海浜に、夜間、まるで敵前上陸のような形で上陸して来た、という噂を聞いたのは、十九年十二月二十四日だったと思う。揚陸援助の命令が来たのだが二十五日(?)。アパリ正面にもう一個師増強されるのかと思ったらそうでなく、陸路をバレテ峠の方へ行くらしいという。「なんてバカなことを。リンガエンかマニラにあがって鉄道で行けばよいものを」と思ったが、後で考えてみると、上陸不可能であわててルソンの北端に揚陸したらしい。というのは米軍のリンガエン上陸が一月六日だから、そのまま進めば、戦艦二隻を含む総計約三百隻の大船団の米上陸部隊と、洋上で鉢合せか、同時上陸になりかねない。そうなれば洋上か上陸地点で、艦砲と爆撃で壊滅してしまう。そこで急に、港湾設備もないところに、空爆を避けて秘かに「投げあげる」ような形で、上陸させたのであろう。 暗闇にかすかに見えるのは、四年式十五榴(百五十五ミリ榴弾砲)らしい。馬も見えず、人も見えず、タイマツが照らし出したものは、轅桿端を小わきに抱えたまま、死んだように地面に膝をついている一兵士だけで、他は道路脇にしゃがんでいた。(砲車は馬六頭で引く。しかし、フィリピンには馬はいない。水牛はいるが、水辺の泥水に棲息していた動物で、軍馬のような使い方はできない。従って臂力搬送せざるを得ない。後馬の重輓馬二頭に轅桿をつなぎ方向の維持・転換・制御を行うものを一人の人間が行い、他の砲手は砲に曳索をつけて「ボルガの船曳人夫」のような姿勢でひく。道路はズタズタ、対戦車壕が作られた道を、夜間、雨の中を砲車をひく――これはもう拷問とも「地獄の行進」とも言えぬものであった。 後略) |

||||||

| 自らを片づけた「日本軍」 『一下級将校の見た日本軍』 P364~365地図を表示 |

「勝敗は戦場の常」という言葉は、問題は勝敗より「どんな負け方」をしたかにある、という意味でもあろう。軍隊であれ一国民であれ、負けた時に本性をさらけ出す。相手を驚嘆させ、追撃を断念させるみごとな負け方もあれば、「ここでも……不思議に……」と、相手が常に首をひねる「富士川の平家」の連続のような負け方もある。 両者は同じではない。しかしいかに首脳部が血迷ったとはいえ、ガソリンはゼロ、軍馬は全滅の現状において、アパリをがらあきにし、何もかも捨て、砲車と弾薬車(百四十四発積載)を人力で約三百キロ引いてバレテ峠まで来いとは言うまい。たとえ無事についても百四十四発「撃ちおわーり」で一切合財終りではないか。 「だが……」冷たい汗が私の背を流れた。十師団はそれをやらされたのだ。絶対にあり得ないとは言えない。しかし、と私は考えなおした。情況はあのときと違う。前述のように、それすらおぼつかない。もしそんなことをするなら「一刻も早く、しかも手っとり早く一人残らず全滅させてくれ」と米軍に言っているに等しい。「そんなバカなことが! 絶対秘密じゃゾなどともったいをつけて、N軍曹の奴、オレをからかったな」私はそう思った。二人は部隊も階級も違うが、同じような仕事をしていたので出先でいつも顔を合せ、何となく気が合ったし、「古狸」と仲良くしておくことは、何かにつけて便利だという気持も私にあった。 バレテ峠転進は忘れてしまった。否、それどころではなかったのである。四水後退の準備、それに関連したゲリラ討伐と、寝る間もない状態になった。そして私は、自走砲一門をもってガタランという町に、討伐援護射撃に派遣され、部隊を離れた。そこで、「バレテ転進だ、すぐ本部へもどれ」という指揮班長からの連絡をうけたのだった。 バレテ転進は行われた。私は、アパリ防衛の後衛として、バレテ出発直前に残留を命ぜられたが、転進の結果はもちろん壊滅だった。師団長が永らく行方不明だったそうだから、統一指揮どころではあるまい。砲兵隊は、本部はオリオン峠、野砲はイラガン付近、自走砲はツゲガラオ付近と、約百キロの間でバラバラになって壊滅した。 一体これをどう解したらよいのか。以上のことを「戦史」がどう書き、どのような合理的説明を加えているか私は知らない。だがおそらく戦略戦術の問題ではない。この間のことを思い出すたびに、私の頭に浮ぶのは、次の古い蔵言だけである。「天その人を亡ぼさんと欲せば、まず彼をして狂わしむ」(後略) |

||||||

| 員数主義 『一下級将校の見た帝国陸軍』 P376 |

しかもこの一門が十二榴(一一五ミリ榴弾砲)という珍しい砲で、全員がそれまで、見たことも扱ったこともない砲である。さらに驚いたのはその砲弾である。それが珍しくも、海軍の砲弾のような弾底信管の砲弾で、何弾というのか私にはわからない。おそらく徹甲弾に類するもので、頑丈なトーチカなどを破壊するための砲弾なのであろう。弾種はそれだけだという。ジャングルに高射角で徹甲弾を撃ち込んでも全く無意味である。野砲弾・自走砲弾(いずれも七五ミリ)なら瞬発榴弾が文字通り腐るほどあるのだが、こちらは砲が故障でどうにもならない。 自分で調べた結果わかったことは、アパリ正面の砲兵一個中隊とは、結局、員数だったということである。どうもおかしいと思ったのは、転進命令が出たときの中隊長たちの動きであった。というのは、一個中隊がそのまま残ったのではなく、各中隊が一個分隊を残し、この残された四個分隊で臨時に一個中隊を編成し、S老大尉が臨時中隊長、本部からは私か残るということになったからである。 各中隊は、動かない砲、使えない砲、無用の砲弾、そして歩けない病人を捨てて行ったということであった。そして私が残されたのも、結局、結核の既往症があるから、行軍途中で喀血でもされたら足手まといだということと、後述の私の推定通りの理由からだったらしい。 員数中隊の実体にはソーツとした。まさに「ネグロス航空要塞」のアパリ砲兵版である。これでは米軍どころかゲリラにも対抗できない。だが結局私は、面倒なことを支隊長に報告してトラブルを起すよりも、員数中隊の員数砲弾で員数砲撃をして員数報告を書くことにした。それが日本軍の常識であった。このことを表沙汰にしても、今さらどうにもならない。 そしてもしこの実情に支隊長閣下が憤激すれば、砲兵隊長の責任問題になりかねない。部隊長には本当に世話になった、あの部隊長の面子はつぶしたくない、きっと、こういう場合「山本ならうまくやってくれる」と思ってオレを残したのだろう、その期待を裏切りたくない等々々――これが結局、私の本当の動機であり、従って、憤慨するS大尉をなだめさえしたが、それが”組織の自転”と員数主義の基盤であった。だが私は小松さんと違って、その組織の中で麻痺した一少尉だったから、自分がそうすることをごくあたりまえと考えても、良心の苛責はもちろん、何の違和感もなく、あらたまった決心といった気持さえなかった。もし支隊長に実情をぶちまけようと決心したら(そんなことはありえないが)、それこそ、一晩も二晩も悶々として眠れなかっただろうが――。 この考え方の底にあるものは何だっただろう。それは、今、目前にある小さな「仲間内の摩擦」を避けようとすることを最優先する、という精神状態であろう。戦争中のさまざまな記録を見ると、日本がずるずると落ちこんだ過程に必ず顔を出すのが、この精神状態である。 しかしそのような、動機の無意味な員数仕事ぐらい士気を低下さすものはない。私は、歩ける者を全員動員し、徹夜で、砲を河岸近くの遮蔽地に運ばせ、擬装をすますと砲手以外は帰し、砲の下で寝た。どうせ日中は砲撃はできない。ゲリラの空地連絡は完璧で、砲撃開始一時間後には攻撃機が来て、徹底的に銃爆撃される。従って、日没一時間前までは砲手の就寝時間である。 三時ごろ目をさますと、砲手は射撃準備にかかり、私は近くの木にのぼって対岸を眺めた。言うまでもなく左岸は西だから、少し日が傾くと河岸はすでに陰になり、それに夕もやがかかれば影絵になって、細部は何も見えなくなる。一方私のいる右岸は西日 をまともに受けるから、先方からはよく見えるであろう。まことに情況は悪い。そこで砲手には極力、動きが見つからぬようにと言い、自分は、日の高いうちに偵察だけはしておこうと考えたわけである。 双眼鏡で眺めれば、ラフ島には人影は見えず、島の北端のラフ町はうす汚れた無人の廃墟となり、屋根の落ちた煉瓦建ての教会堂だけが、くっきりと見える。島の西端から、点のような一隻の小舟が左岸へ進んでゆく。行く先は明らかにあの隠れた入り江で、そこからかすかに煙があかっている。川は、すべてを無視したように、全く無表情に流れて去って行く。戦場で、一種、やりきれない気持になるのは、こういう風景を見た時だ。 「少尉殿!」下から声がかかる。日は明らかに落ちはじめている。準備完了のM軍曹が私の方を見ている。「射向はそのままでいい。M軍曹、適当なところに標定点をとっとけ。三二〇〇だ。それからA上等兵をワシのところへよこしてくれ」。私は投げやりな調子で言う。こんな号令はない。観測機材皆無のヤマカン射撃だから、初弾がどこに落ちるか見当もつかない。従って二人で地域を分担して肉眼観測をする以外にない。 準備完了! 「撃て」、轟音とともに砲車が跳ねあがり、砲身は後退し、無事に復座した。ほっとした。この十二榴が本当に無故障なのか、あの奇妙な砲弾は本当にそのまま撃ってよいのか、分隊全員が一瞬で死ぬ恐ろしい腔発事故が果して起らないですむのか、私には見当もつかなかったからである。従って射弾より砲車に注意を奪われていた。 弾着は大体十秒後だから、砲車の「異常ナシ」を確認してからその方を見ても十分に間に合うのだが、何やら慌てていたらしく、どこにも弾着が確認できない。そのときA上等兵が「少尉殿、ア、あれ!」といって指さした。見て私も驚いた。高さが電柱の何倍もあるような垂直の濁水の柱が、隠れた入り江のはるか上流に立っている。次の瞬間A上等兵が「アッ、日本海海戦だ!」と言った。 以下はその夜の笑い話である。彼はなぜ「日本海海戦」と言ったか。当時の人間はだれでも、「日本海大海戦」の絵を見ている。その絵には必ず、海に落下した砲弾が立てる巨大な水柱が描かれている。 だが、弾頭に瞬発信管のついた陸軍の砲弾は、水に落ちても、ああいう水柱は立てない。水面で破裂するか跳飛するかで、もっと幅広く、石を投げたときのような形に水をはじく。そこで彼は常々、なぜ「日本海大海戦」の絵では、まっすぐに水柱があかっているのか不思議に思っていた。ところが、それと同じような水柱があがったので、思わず「日本海!」と叫んだわけであった。 危急のとき、人が、思いもよらぬことを口走る例は、戦場では珍しくない。結局、弾底信管では、深く水中にもぐった砲弾が尾部から破裂して、上へ円筒状に水を吹き上げる形になるからであろう。だがそういう砲弾をジャングルや河岸の軟らかい土に撃ち込めば、砲弾は深く土中にもぐり、円筒状に上へ土をはねあげるだけのことであったろう。 だが私はまじめに射弾修正をしつつ、この砲撃を約一時間つづけた。あの小舟は驚いたことは驚いたらしく、急に速度を早めて入り江に入ってしまった。入り江へ誘導していった砲弾は、もう、どこにどう落ちているのかさっぱりわからず、やがて対岸は濃い青にかすむ影絵になっていった。おそらくゲリラは、最初は驚いても、なぜこんな効果のない砲弾を一心に撃ち込んで来るのかと、こちらの真意をはかりかねて首をかしげたであろう。 日没とともに砲を撤収し、夜、立派な「報告」を書いた。翌日、その砲の位置は米機の猛爆をうけ、一木一草まで一掃された。効果があったとすれば、米軍に無駄な爆撃をさせたことぐらいであろう。そして皮肉なことに、これが、私が指揮した最後の砲撃であった。結局、砲兵としての私の職務は、員数で終ったのである。 *員数主義:「『数さえ合っていればそれでよい』が基本的態度であって、その内実は全く問わないという形式主義、それが員数主義の基本なのである。それは当然に、『員数が合わなければ処罰』から『員数さえ合っていれば不問』へと進む。従って『員数を合す』ためには何でもやる。『紛失しました』という言葉は日本軍にはない。この言葉を口にした瞬間、『バカヤロー、員数をつけてこい』 という言葉が、ビンタとともにはねかえってくる。紛失すれば『員数をつけてくる』すなわち盗んでくるのである」 *ネグロス航空要塞:レイテ上陸の米軍が手痛い被害をこうむるだろうとフィリピンの多数の日本兵たちが信じていた、鉄壁のネグロス要塞基地は、実際には、毎日の爆撃で穴だらけになった飛行場群に焼け残りの飛行機が若干やぶかげに隠されているだけの飛行場に過ぎなかった。 |

||||||

| 天の岩戸 『一下級将校の見た帝国陸軍』 P407~409地図を表示 |

われわれ二十人が、すでに敵中に孤立しているらしいことは、わかっていた。アパリ正面の陣地を撤収し、サンホセ盆地に向けて”進撃”せよとの撤退命令が来たとき、われわれはまた途方にくれた。歩兵は早い。彼らはジャングルの伐開路丁号道路をぐんぐん歩いて去っていく。だが、たとえ旧式山砲二門とはいえ、砲と砲弾をかかえたわれわれはそうはいかない。その砲兵の中でも一番遅れるのは、水牛と人力で砲を引く戦砲隊である。そしてこの苦難の撤退が、私の軍隊生活における唯一の、「砲手・小隊長の機動指揮」の経験であった。スタッフというものは苦しいようでも決断の責任はない。決断は指揮班長か、部隊長に求めればよい。だが、指揮官はそうはいかない。そして、E曹長から決断を求められたのが、この「天の岩戸」についた時であった。 アパリ正面に歩兵一個大隊・砲兵一個中隊が残り、師団の主力は転進した。残された一個中隊が本当の一個中隊なら、決断を求められるのは私でなく中隊長であったろう。だが、前述のように、この名ばかりの一個中隊は、各中隊がそれぞれ、動けない病人と、動かせないで捨てていった砲とで臨時に編成したものであり、そのため内部はバラバラであった。中隊長役のS大尉は、名ばかりの指揮班と段列(弾薬糧秣輸送・補給班)をつれ、歩兵といっしょに「先行」していた。進撃のときならこれが、部分的には「砲兵操典」通りの行動である。が、いまわれわれは進撃しているのであろうか。日本軍には退却はないから、確かにわれわれは、サンホセ盆地に進撃しているのであって「逃げ込んで」いるのではない──少なくとも名目上は。従ってS大尉の行動は「非の打ちどころがない」のであり、その責務を遂行していないのは、遅れに遅れている戦砲隊だということになり、その責任者は私だということになるわけであった。虚構は次々に「虚構の正当性」を生み出していく。 いくら急ぐといっても、この少し先でジャングルは終り、樹木のない水田と平坦地になる。そこを流れる二本の川を越えれば、国道のどんづまりの町バガオ、これを通り抜ければもう水牛道しかない。それは川と山にはさまれた隘路で、俗にビタグの隘路と言った。これを抜けると眼前に盆地がひろがり、水田がある。太古には湖底だったのであろうか? これが目的地のサンホセ盆地で、歩兵もS大尉の指揮する指揮班も、もうそこに入っているはずであった。 砲を曳いてのジャングル内の夜行軍は不可能に近い。とはいえ、今まで、カーバイドのつづく限りはアセチレン灯の光で、それがなくなれば古タイヤのたいまつで、昼夜を分たぬ強行軍をつづけて来た。それでいて遅れはすでに、三日分か四日分の行程になっている。急がねば危い。敵がバガオを占領すればもうおしまい。先行部隊と完全に遮断されて全滅する。といっても、ここからは昼間の行動は不可能、機銃掃射で一瞬にして全滅する。従って日没直前に密林の前端を出、日の出直前にビタグの隘路に入ってしまわねばならない。全員疲労の極、命の綱とたのむ二頭の水牛は飼料もやらず水もあびせずで酷使しているから、もし途中で倒れられたら、立往生になる。絶対の休息地「天の岩戸」についたのが日没すこし前、一気に夜行軍をつづけて日の出までにビタグにすべり込むか、明日の夕刻まで「天の岩戸」で大休止をし、人間は休養し、水牛は水につけ、草をくわせてから出発するか、どちらかを選ばねばならぬ。決断を求められたのは、この二者択一であった。私は大休止を選んだ。どう考えても、その方が合理的に思われた。だが、こういう人間の決心の一番の奥底にあるものは、やはり、休息への本能的な願望だったかもしれない。そしてそれは全員にあった。ただ、敵中に残されたのは自分たちだけだという一抹の不安はあったが、しかし明日を考える余裕が多少とも残っているのは、私とE曹長ぐらいのものであった。「休める」、それだけで全員の顔に歓喜の表情が浮んだ。近くの密林内の水流で水牛を水につけ、陥没地の草地に放すと、モミだらけの飯をかっこみ、全員が死人のように寝てしまった。目が覚めた。夕刻が近い。出発は日没二時間前に開始せねばならぬ。(中略) 出発の時間である。日の光のあるうちに、密林の前端い出て、超人的夜行軍で、日の出前のピタグの隘路の滑り込まねばならぬ。だが、われわれは、的の戦車隊(?)がすでにバガオに突入していることを知らなかった。。水牛と人力によって、山砲二門はのろのろと動き出す。その八時間後に、この二十名の大部分と、生涯二度と会うことのない状態に陥ろうとは、私はゆめにも考えていなかった。 |

||||||

| 「砲側即墓場」 『一下級将校の見た帝国陸軍』P437~443 地図を表示 |

日没前にジャングルを抜け出した。「天の岩戸」の休息のおかげで相当に元気を回復し、同時に一週間以上つづいたうっとうしいジャングル内の湿気から出た瞬間の空気の味は、なんとも言えない美味、本当に空気がうまいのである。・・・日没までにあと三、四十分。もう敵機は来ない。強行軍で歩度をぐんぐん延ばして無名川の渡河点まで来ると、全身ずぶ濡れのE曹長が待っていた。真面目な彼は、川面を慎重に調べて何回も徒渉し、数回ころんで、やっと理想的な渡河点を発見したのであった。・・・ 薄暮、すなわち明るさが少しでも残っているうちに渡れば、さらに安全である。われわれは急ぎに急いで、伝令の待っていた地点から、そのまま砲を川に引き入れた。・・・用心に用心を重ねたので、相当に時間を取ったとはいえ、第一の難所が案外に軽く突破できたので、急に気がゆるんだ。そしえ目的地のピタグの隘路はもう目の前である。渡り終わるころ日はとっぷりと暮れ、あたりは急に闇に包まれた。そのとき私は、はじめて、バガオの彷徨がポーッと赤くなっているのに気がついた。(中略) (無名川と平行しているパラナン川の川岸に立った。(そこで警備隊の早朝と兵一名に出会い)「司令部の青木参謀の指示だ。バガオにはすでに敵が入った。サンホセ盆地を目指している各部隊はすぐに、T号道路の出口まで行き、そこから東に入る伐開路を進んで、青木参謀の指揮下に入れ」と告げられた) 「少尉殿、一応、バガオを偵察して参りましょう」E曹長も、闇をすかしてずっと前方を見ながら言う。戦場経験が私よりはるかに多い彼も、何かを感じていた。耳をすますと、何やらエンジンの音らしいもする。だが戦場は非常に幻聴が多い。銃声があれば別だが、それが全然しなかった以上、どう考えてもバガオ突入はありえない。考えてもバガオ突入はありえない。といって無偵察で突進する決心もつかない。「待て」私は言った。「時間があるまい」。二人は黙った。日の出まで正味六時間、たとえ米軍が目と鼻の距離にいても、彼らは絶対に深夜には行動しないし、こちらが斬り込まない以上、応戦はしない。が、薄明になったら、あのものすごい機動力を発揮する。とすればビタグの陰路に逃げこむまでの正味の時間は五時間、彼が偵察に行き安全を確認した上で、暗夜に道を失うことなく無事この地点にもどっても、一時間は必要と見なければならない。それを待って、両岸の間にロープを張り、一門を分解した上で、全員でロープづたいに河中を搬送する。それが終ればまた全員が対岸にもどり、同じことをくりかえし、その上で砲を組み立ててバガオ道に出、火事のバガオを突っ走って全速力でビタグに入る。それは時間的に見れば不可能と見るべきではないか。 だが無偵察でつっ込むのは無謀。とすれば、時間をかせぐ法はただ一つ、どれくらい時間がかかるか予測のつかない渡河の時間を短縮する以外にない。それは一門を捨てることだ。サンホセ盆地にかつぎ込んだ砲弾は、全部が無事についていてもせいぜい百二十発のはず。もし、米軍の近接を恐れて青木参謀の指示に籍口してここで反転すれば、ビタグの砲兵は、砲弾あって砲なき砲兵になり、同時にわれわれは砲あって砲弾なき砲兵になる。また無理をして二門を運ぼうとして失敗すれば、同じ結果を招来してさらに全員が完全に全滅するであろう。百二十発なら、一門だけが確実にサンホセ盆地に到着する道を選ぶべきではないか――。 二人が考えていることはおそらく同じであった。だが巻頭に勅語を掲げた『砲兵操典』に「死生栄辱ヲ共ニシ」「火砲卜運命ヲ共ニスペシ」と明記され、「砲側即墓場」が標語であり、砲を放棄して責任者が自決を強要されたさまざまな物語がある帝国陸軍では、以上のような合理的決断を下すのに、異常な決心が必要であった。E曹長は明らかに、その決断を私に求めかねていた。「かまわん、一門を捨てよう。オレはすでにアパリ正面で四門を破壊してきたのだから……」と思った瞬間、戦慄が火のように体を走った。「あれは、だれの命令だったのか……。出発のあの多忙さにまぎれて砲の破壊という重要問題で、オレは筆記命令をもらっていなかった……」 「E曹長、二門とも分離せエ、一門は腎力搬送の準備、一門は川にぶち込めI ワシが責任をもつ」。彼は返事をしなかった。しかし闇夜にもわかるはっきりした態度で、模範的な不動の姿勢をとると、全身に緊張をみなぎらせ、黙ったまま私に敬礼した。 「偵察はワシが行く」何か言おうとするE曹長を押しとどめて私は言った。「山砲の操作の細かい点はワシは知らん。E曹長が指揮してくれ。不測の事故が起ったと思ったら、あとの処置はたのむ」「ハイ」彼の答はただその一言であった。 |

||||||

| あの位置 『一下級将校の見た帝国陸軍』P457~459 地図を表示 |

(偵察のため4名の兵士と共にバガオに入った。その時、アパリから南下しピタグの隘路を塞ぎに来たらしい米軍の一部と遭遇し、猛烈な重機による銃撃を受けた。) どれくらい匍匐したか、それはわからない。十メートルか、百メートルか、一分か三十分か──ふと我に返ると、砲撃以外の射撃はやんでいた。ホッとすると、悪夢からさめて身を起したときのように全身から力が抜け、一瞬茫然とした。全射撃時間もわからない。十分ぐらいとも思えたし、数時間にも感じられた。 振り返ると、ついて来たのはS上等兵だけ、そして何と、左前方に見えるはずの火の手が右後方に見える。右へ右へと匍っていたのがいつしか半円を描き、またバガオの方向で、半ばビタグの方を向いている。慌てて反転し、S上等兵と二人で、「今のうちに」と身をかがめてパラナン川の方向へ小走りに走った。ほんの少し走った瞬間、ピュピュピュピュッと銃弾が身辺で風を切り、間髪入れずダダダッという発射音が聞える。「しまった候敵器にひっかかった」。ぱたりと伏せ、夢中で匍匐する。少し離れ、脱出の可能性が出てくると余計に恐怖がひどくなり、狂ったように、小走りに走ったり、伏せたり、匍匐したりをくりかえす。それはもう、目標をもつ人間の行動というより、ワナから身を振り離そうとあがきにあがく獣に等しかった。火が右に見えたり左に見えたりする。右ならどちらで左ならどちらだという判定が混乱し、その結果方向を失い、まっくらの中でただ右往左往をくりかえしていたらしい。断片のように変な想念が頭の中を通過していった。「死ぬか」「いよいよダメか」「おれも今日死ぬのか」「何日だったか今日は」「おれは何歳だったっけ」……不意に何やら空を踏んだと思った瞬間、排水溝とも地隙ともつかぬ、深さ1メートルぐらいの壕に、もんどり打って転げおちた。S上等兵はまだ私について来ている。口はからから、舌が上顎につき、自分のものすごい呼吸音と動悸で、周囲の音が聞えなくなる。 少し落ち着き、壕からあたりをうかがって驚いた。火が後方に見え、それにかすかに照らされて、右前方にバガオ道の終点らしきものが見える。夢中になると結局、本能的に銃弾の逆方向に逃れようとするのであろうか? 私はいつしかバガオの東はずれの、ピタグの隘路への入口に近くまで来ていたのであった。夜明けはもう近い。一まずピタグ付近のジャングルで昼をすごし、脱出路の見当をつけておいて、明日の夜に突破しよう。私はそう決心し、身をかがめて壕の中を歩き出した。砲撃だけは、コンベアで砲弾を送るように規則正しく継続していたが、それ以外の射撃はやんでいた。 (中略) 私は、隘路を越えてサンホセ盆地に入る気はなかった。砲を捨てて砲兵だけが逃げこんだことが、不問に付されることはあり得ない。だれかが責任を問われる。私がいなければ、その責任は当然に臨時中隊長のS大尉がかぶる。「中隊長たるものが、なぜ砲を捨て、砲弾と機材だけもって先行してしまったのか」と。だが私がそこに行けば、事態は一変する。「砲車小隊長たるものが、なぜ砲も部下も捨てて自分だけが逃げ込んできたのか」と。それはわかり切っていた。わかり切っていたからこそピタグヘ逃げ込もうとせず、今の今までバガオの近傍を、三人の部下を見殺しにしてまで、のたうちまわっていたのだ。部下を殺しても、ビタグに入ることはできない、ここで死ぬか、砲車の位置にたどりつくか、私にはもうそれしか道はない。それだけ、それだけである。それは知っている。知っているからこそ「あの位置に立つこと」への恐怖は、米軍の銃弾への恐怖より強かったのだ。そうでなければ、だれが、のたうちまわってもビタグを避けようとするか。私が必死で逃れようとしたのは、米軍の銃弾よりその「位置」だったのだ。 (後略) |

||||||

| F軍曹 『一下級将校の見た帝国陸軍』 P467~468 地図を表示 |

なぜ(砲を捨てた)私の責任は、その時点では問われなかったのか? 正確な理由はわからない。S大尉に支隊司令部へ出頭を命じられたのは事実、またそこまで行ったことも事実、しかし奇妙なことが起って、私は支隊長U少将に会わなかったからである。司令部は、盆地を越えたはるか彼方、ダラヤ地区のジャングルの前端にすでに逃げ込んでいる。とぼとぼその近くまで来たとき、私はばったりとF軍曹に会った。彼は前に師団司令部付、乙種幹部候補生で、入隊前は私同様の学生であった。 二月二十六日、私の部下が機銃掃射で全滅したとき、そのトラックに同乗し、胸に二発の貫通銃創を受けつつ、奇跡的に助かったのが彼であった。『私の中の日本軍』で記したように、その後ツゲガラオの病院でもう一度会った。その彼、まだ胸に大きく包帯をまき、杖を手にした彼は、丸い目で、見てはならぬ意外な者が現われたように私を見た。私もオリオン峠へ転進したと思い込んでいたのであろう。私も意外であり、彼は死んだと思い込んでいた。彼は、野戦病院撤去とともに、支隊司令部と行動を共にし、車で来られる所までは車で来たという。そうであろう、そうでなければここまで来られるはずがない。お互いに、すでに死んでいるであろうと思っていた相手である。彼はさまざまな意味をこめて不思議そうに言った、「少尉殿、どうしてここへ」。「腹を切りに来たらしいナ」自嘲的に私は答え、手短に事情を説明した。 彼は私の顔を見、私も彼の顔を見、二人は数分、黙って立っていた。不意に彼は言った、「ここでお待ち下さい」。そしてジャングルの中に消えた。小一時間も待ったであろうか。夕刻が近づいて来た。 サンホセ盆地はそれほど広くない。意外に時間がたっていたのは、司令部に近づくとともに一種「勝手にしろ」といった気持になり、途中の民家で三時間近く昼寝をしていたからである。薄闇が迫るころ、一枚の紙片をもって彼が現われ、「何もおっしゃらずにすぐピタグヘお帰り下さい」と言いつつ、紙片を差し出した、「ピタグ死守の支隊命令です」。何かを言おうとする私に、彼は、何も言わずすぐここから立ち去ってくれと強く言った。私は何か言いかかった。しかし言葉が出ない。というのも、何が来るかわからぬこの小一時間、表面的には諦めとも、ふてくされとも、自己の運命への冷眼視とも無関心とも見える心的態度を、一言でいえば「死ねと言うなら、いつでも死んでやるさ」といった態度を、意識的にとっていたものの、その底にあるものは生への渇望であったからである。 その間、土上に安座し、軍刀を肩にもたせかけ、片肘をついて頬を支えて待つうちに、私はいつしか腹部の時計をとり出し、それを握りしめて頬を支えていた。立ちあがってそれに気づき、時計を再びズベラ・バンドの内側にもどした時、逆に、時を刻む音が耳の中で鳴り出してやまなくなり、それが耳鳴りのように私の思考を奪ったまま言葉が出ず、同時にそれに追われるように私はろくに挨拶もせず礼も言わずにそこを去った。 従って、F軍曹が何をしてくれたかは、永久にわからない。ほぼ察しがつくことは、砲兵隊は分断され、戦砲隊はおそらくバガオで全滅したらしく、ピタグの隘路で戦闘中の残存部隊から、爾後の処置をうけたまわりたく、命令受領者が来ております、とでも言ったのではなかろうか。ピタグに兵力が皆無なことは支隊長も知っている。司令部自身はすでにジャングルの中だが、なるべく多量に米を集めるため、一時でも半時でも、前面の平地を確保しておきたいのが人情であろう。となれば、いまピタグでウロウロしている砲兵隊を活用しない手はない。その情況の下で、以上のように言えば、責任追及はひとまず棚上げにし、砲奪還のためバガオを逆襲せよと言うか、急造の歩兵となってピタグを死守せよと言うか、指示は二つにしぼられる。そしてこの際、一応死守を命じて他部隊を増援に急行させ、責任の究明はその後とするのが常識であろう。 さらに彼は、連絡に来たのが砲を捨てた砲車小隊長その人であることはもちろん、それが将校であるとも下士官であるとも言わなかったに相違ない。戦闘中なら将校が来ず、連絡下士が来ても不思議でない。そして下士なら、直接引見せず、命令を与えて帰して当然であろう。これが、人目に触れぬうちに一刻も早くビタグヘ去ってくれと彼が言った理由かもしれない。私に、命の恩人と言える人があれば、まず第一に彼である。だがあの重傷の彼が、その後どうなったか私は知らない。 |

||||||

| 斬り込み隊 『一下級将校の見た帝国陸軍』P469~470地図を表示 |

私はピタグヘもどった。追っかけるようにまた命令が来て、斬込みに出されることになった。すぐに二隊が編成された。各斬込隊は三班編成、一班は下士官一に兵二の三名、その三個班を指揮する将校を人れると一斬込隊は十名で、携帯するフトン爆雷は六個、襲撃目標は敵の迫撃砲・重砲・戦車である。だがどういうわけか、先発は他部隊のH中尉指揮、後発が私ということになった。目標は先発が迫と戦車、それが成功したら後発が重砲、失敗すれば後発も迫と戦車ということだったが、重砲の発射位置は私の方が的確につかめると思われたのが、不意の交替の理由かもしれぬ。 この急な入れ替えのため、情報の交換と引きつぎが必要になり、ピタグの隘路からやや下った平地で、昇りはじめた太陽を背にしつつ、H中尉と私はきわめて事務的な打合せをした。彼は、背が高くやや猫背、軍刀を日本刀のようにベルトに差し込み、つるのこわれた眼鏡を細紐で耳にかけ、巻脚絆に地下足袋といういでたちだった。その服装、特に眼鏡が現代離れしており、私が思わず「大久保彦左ですな」というと、彼は、げっそりこけた土色の頬をゆがめるようにして、笑って言った、「あの時代の戦法ですからな、斬込みは」。言い終ると軽く私の敬礼にこたえ、何一つ特別な言葉を残さず、九人の部下とともに出発した。そしてその夜、隘路のピタグ川の入口付近の竹林で射殺された。 |

||||||

| H中尉 『一下級将校の見た帝国陸軍』 P470~471地図を表示 |

去って行くその背中が何かを語っていた。もちろん、それまでの数日の偵察で、ジャングルにおおわれた稜線づたいに敵の背後に出、ある地点の絶壁に近い斜面を下りて下の竹林を通過すれば、不思議にそこには候敵器も赤外線遮断装置も設置されておらず、迫の陣地に近づきうることをわれわれは知っていた。探せば必ず死角はある。当面の目標は迫である。射撃はまだ本格化せず、敵はおそらく砲弾を集積中なのであろうが、隘路がこれの連続射で徹底的に叩かれれば、息をつくひまもない状態になる。迫の陣地は近い。日中にその崖上の稜線にまで出て、日没と同時に崖を下りて迫と直衛の戦車を襲撃する、これが予定の行動だった。 襲撃は失敗だった。敵もさるもの、そこは、斬込隊をワナに誘導するさそいの隙だったらしい。南方の竹林は、少し奥へ入ると地表に枯竹が山積しており、そこへ踏みこむと、歩けば否応なくポキポキと音がする。日本軍が巧みに候敵器を避けることを知った彼らは、わざとそこに、候敵器も遮断装置も設置せず、重機を並べて待ちかまえていたのであろう。そこへ踏み込んだ斬込隊は、恐ろしい位置に立たされた。ポキポキという音を目掛けて、前からは重機の掃射、後ろは崖、それはまるで、壁の前に立だされて銃殺されるような形になった。 天然の候敵器、動けば音がする。「しまった」と思ったときには身動きはできない。「そのときH中尉殿が……」と、かろうじて生きて帰った一兵士が私に言った。「大声で、左にまわれ、左にまわれ、といわれ、軍刀で竹をバサッバサッと切り倒されました」。発射と同時に、敵の耳にも音は聞えなくなる。その瞬間大声をあげて竹を切り倒せば、闇夜の敵の注意は否応なくその方に向く。部下を左に行かせつつ、彼一人、右へ右へと移動しつつ竹を切り、大声を出しつづけた。 逃れうる者は、その隙に、何もかも放り出して只夢中で左へと逃れた。一瞬銃弾が途切れ、ほっとした時にも、その声はなお聞え いつしか「メン」「コテ」「ドウ」となっていたそうである。だがその声も竹を切る音も発射音に消え、ばらばらの数人だけが、そのおかげでそこを逃れ得た。黙ってそれを聞きつつ、私は内心で呟いた、「オレが踏込むはずだったのだが──いざと言うとき、オレには到底そういう立派なことはできないだろう。少なくともバガオ突破のときのオレはそうではなかった」と。──朝日をうけて、黙って稜線のジャングルヘと消えて行ったやや猫背の彼の後ろ姿が、眼底にやきついていた。彼は、私が戦場で会った唯一の本当の斬込隊長だった。 |

||||||

| 待ち伏せ方式 『一下級将校の見た帝国陸軍』 P471~472地図を表示 |

斬込隊派遣が不成功となると、今度は「待伏せ方式」となった。隘路の最も切り立った崖に横穴を掘り、そこにひそんで戦車を待ち、横合いからフトン爆雷をかかえて跳びつくという方式である。そうなるともう観測機が旋回しようと、迫の雨がふってこようと、どうでもよくなった。否よくも悪くも、横穴から生きて出られないなら、同じことである、と言っても、人間はやはり食わねばならない。私たちは横穴の中に足を投げ出してすわり、背を窟壁にもたれさせ、股で鉄帽をはさんで固定させ、それを臼にして籾を搗きつつ、近づく戦車を待った。 しかし、まことに奇妙なことに戦車は一向にビタグを突破しようとしない。日課のように川の前まで来て、パラパラと射撃をしてまた下がっていく。馴れというのは変なもので、われわれはその鼻先で飯をたいているのである。夜中に崖を下りてパラナン川で水をくみ、少し後方の隘路の凹所に捨ててある砲弾をもってくる。山砲弾の弾体と薬筒の接際部を膝にあて、まわしながらぐいぐいと両端を押すと、弾体は薬筒からスポリと抜ける。薬筒の中には無煙の黄色火薬が入っているが、これはちょうど、幅一センテ、長さ四十センチほどの、半透明のセルロイド状のもので、絶好のたきつけになる。一端を火繩につけるとジュッシューッという音とともに燃え、砲弾一発で飯合二杯の飯がたける。ただ夜中は火光がもれて危険、無煙だから昼間の方が安全なので、敵戦車が行動を起すとこちらは飯をたきはじめるという妙なことになった。 そんなことを繰り返していたある日、あっと気づいたときには、いつの間にか背後の盆地が米軍に占領され、米集めに夢中になっていた諸部隊は壊滅し、後ろから日本兵がピタグに逃げ込んできたのには驚いた。司令部は行方不明だという。そこでわれわれもピタグを捨て、川づたいにパラナンの奥地へ逃れた。後にこのジャングル内で兵士たちは言った、「ピタグの横穴はよかったですな。昼間あったかい飯が食えて、夜寝られましたなあ」。だが私は、夜になると時計の音に悩まされていた。しかし、それは、戦車への恐怖よりむしろ、バガオ突破のときのあの恐怖、屈辱の座における死への恐怖であった。それが私の、時計の音であった。(後略) |

||||||

| ジャングルという生き地獄 『私の中の日本軍』 P121~127 |

空がないから敵機の心配はないが、一方、幾重にもなっている葉のため湿気が上に抜けないから、ジャングル内は常に湿度百パーセント、それが熱地だから、ちょうど蒸し風呂に入れられたような状態になる。衣服は汗と湿気でべとべとになり、ぼろぼろに腐っていく。「歩く」には足より手が必要であった。なたで下ばえとつるを切り払って、人ひとりがかろうじて通れる伐開路を切り開く以外に動く方法がない。蒸し風呂同様の状態での伐開作業は想像に絶する重労働だが、それでも、伐開して進めれば幸運であった。籐のやぶにつきあたるとどうにもならない。 (中略) 籐のくきの直径は二、三センチだが、普通のなたでは刃が立たないほど強靭で、その上、くきまわりには青い皮があり、その皮には針のように鋭い褐色の剌が一面に生えている。力まかせに切断すれば、切れたところで籐がビューンと音を立ててはねかえってくる。目にあたれば瞬時に失明する。 これがどこが根元でどこが先かわからないほどに、文字通りにこんがらかった状態で、幾重にも重なって、互いにからみ合い、もつれ合っている。全く手の下しようがない。 磁石で方向を定めながら伐開していても、ここで迂回せざるを得ない。迂回を二、三回くりかえすと、ジャングルでは、もう方向がわからない。 (中略) したがってジャングルでは方向を失うのがあたりまえで、迷いこめばもう出られない。あせればあせるだけ消耗していく。そしてどこかで力つきて倒れればおしまいである。 部隊に追いつこうと近道を選んだ小部隊、連絡兵、斥候、任務を果して帰路についた斬込隊等々々、多くのものが、どこかで消えてしまった。 ひとたび伐開路ができればそこを歩けばよいわけだが、この場合の「歩く」もまた大変であった。前述のように、ジャングルは湿度百パーセントだから、地表はスポンジのように水を含んでいる。そしてこの地面が文字通りスポンジであって、全然固くない。何しろ有史以前からの木の葉や朽木がつもりつもってふわふわしており、歩けば靴の型のままに地がへこみ、その周辺からすぐ水がにじみ出てきて靴型の水溜りになる。 おそらく想像に絶する厚さで柔らかい腐植土が層をなし、その上に葉が、これもおそらく相当に厚く、一部は形のままにつもりつもっているのであろう。 そういう所を歩けば、歩いたところはずんずん低くなるから、伐開路の両側からすぐ水がしみ出して来て、べとべとの泥濘になり、低いところは水溜りになる。そこを歩けば一足ごとに、浅くて踝まで、深ければ膝までが泥水の中に入ってしまう。 さらに始末が悪いことには、このどろんこの中に細い木の根が縦横に走っていて、それに足をとられると、泥水の中に、投げ出されたように転倒してしまう。 私は、ジャングル戦最後の三ヵ月間、膝から下が乾いたことは全くなかった。軍靴は一ヶ月もたたぬ間に糸がくちて分解してしまう。全員が、足全体がひどい水虫のような皮膚病になった。まず水疱ができ、ついでベロッと皮膚がむける。その足に、靴の底革で作ったわらじを結びつけ、歯をくいしばり、血をたらしながら泥水の中を歩くわけである。 この奇妙な「水虫?」は戦後約十五年生きつづけて私を苦しめた。二十八年後の今日ではもう苦痛はないが、しかし生きつづけてはいるらしく、夏になると妙な所に水疱ができ、皮がむける。 しかし、マラリアと熱帯潰瘍に比べれば、この「水虫?」は大したことではなかった。全員がマラリアにかかっていた。 マラリアには熱帯熱と三日熱がある。前者は毎日二回、後者は三日に一回、四十度ぐらいの熱が出て一時間ぐらいつづく。いわゆる「おこり」が起るわけで、全身が寒くなり、ガタガタと震えが起って歯の根が合わない。それが終ると今度は全身が火のように熱くなる。喉はからからに渇き、たいてい水筒一本か二本をあけてしまう。全身から滝のように汗が流れ、風呂からあがったようになるが、これが、発熱による消耗以上に恐ろしいことであった。体中の塩分が出てしまう。しかし補給すべき塩がない。 ああ塩、塩、塩!塩の必要はだれもが知っていた。ジャングルに入る前、全員に塩が分配され、各自がそれを竹筒につめて腰に下げていた。だれかが倒れれば、次の瞬間、だれかの手が倒れた者の腰の塩筒にのびた。 だがその塩がもう残り少ない。塩の結晶を一粒二粒、舌の先にのせる。「あの時は塩が甘かったよなあ。本当に甘かった」収容所の中でも、今でも、ジャングルのことを語り合えば、必ず出てくる言葉である。本当に塩が「あまい」のである。しかしそう感ずるようになったときには、全身から流れ出る汗には、もう全然塩味はない。 この発熱と敵襲が重なり合うと、四十度の熱の中を走りまわらねばならない。心臓がガンガンと早鐘のような音を打って耳にひびく、外部の音はほとんど聞えない。銃声が、夢の中の音のように、まるで別世界の出来事のように遠くでひびく。目の前は暗くなり、すべてがもうろうとして、必死で駆けようとしても足が動かない。夢の中で何かに追いかけられているのと全く同じ状態になる。 私は幸い三日熱であった。三日熱でも苦しいが、これが毎日ではどんな強健な人間も耐えられない。やがて脳をおかされ「脳症」を起して狂い死にする。戦争が終ってもマラリアは残った。私は戦後十年近く、時々、熱発して苦しんだ。 さらにこれに加えて、アメーバ赤痢のような病気があった。正式の病名は知らない。排便の最後に血痰のような粘液がとろりと出るようになると、もういけない。 連続的な下痢、それに発熱と暑気が加わるから狂ったように水ばかり飲む。だがジャングルの生水は毒に等しい。しかし日中は火がたけない。ジャングルは煙がこもり、まっすぐ上にあがるから上空からはすぐわかる。わかれば集中砲火をあびる。といっても生水用の浄水錠はもうない。 全くジャングルでは超人的な克己心で食物と飲み水に気をつけなければ、すぐに死であった。私は幸い、この”アメーバ赤痢”をまぬかれたので生きてきた。 たえず人が死ぬ。しかしジャングルでは火葬も土葬も不可能であった。ジャングルには、ハエと蚊と山ビルがいた。蚊と山ビルはもとからいたのであろうが、ハエは、少なくともこれを増殖させたのは人間であった──というより、人間の排泄物と死体であった。 骨と皮の死体に、いやまだ生きている生体に、ハエが卵を生みつけた。べとべとの地面に広げた携帯天幕か軍用毛布の上に横たわって、数分か数十分後の死を待ちつつ、目は見開いてほとんどまばたきもせず、目を力なくあけて、最後の力をふりしぼって呼吸をしているそのくちびるとまぶたには、すでにハエが、真白に卵を生みつけていた。まつげの一本一本の根元に、きちんと一列に白い卵が生みつけられていながら、瞳をゆっくりと左右に動かしつつ力なく空を見ている──この情景だけは何年たってもはっきり目にうかぶ。 死体とはつまるところ、その形のままただ呼吸がとまり、体温がなくなるだけのことであった。そしてそのころには全身くまなくハエがなめまわしていた。ほんの数日で卵はすべて蛆になる。骨と皮の死体が奇妙に太りはじめ、ぼろぼろの軍用シャツのボタンをはじきとばすぐらいの力で膨脹しはじめる。そのころには、体内は蛆のかたまりで、黒ずんだ皮膚の内側を蛆が動くのが外から見える。 目、耳、鼻、口、へそ等の穴のまわりが特に黒ずみ、やがてそこがくずれて、膿汁のような灰黒色のどろっとした液体が流れ出る。この粘液のような濃度の流出が次第に太くなり、やがて体内の液はどっとあふれ出、同時に膨脹した死体の形が一気にくずれてしぼみ、骸骨が皮をかぶったような形になり、そのまわりの地面いっぱいに、どろりとした灰黒色の膿汁のような液体が、もりあがったようにたまる。 その中を無数の姐が、体をちぢめたり伸ばしたりしながら、物狂おしいように動きまわる。そのにおい──死臭、思い出しただけでも到底たえられないのが、腐乱した死体の臭気である。このにおいだけは何にたとえてよいかわからない。悪性腫瘍の膿臭に便臭を加えたとでもいおうか。 ヒッティの『レバノンの歴史』を校正しているとき、バグダッドを攻略したモンゴル軍が五万の市民を虐殺したが、その死臭に耐えかねて自ら撤退したという記述につきあたった。なるほどそうであろうな、と思った。いかなモンゴル軍でも、あの臭気に耐えられるはずがない。しかもジャングルではそれがこもる。といって、ジャングルからモンゴル軍のように「撤収」すれば、今度は自分が、まちがいなく死体になり、ハエの培養器になる。死の恐怖より、この姿への恐怖のほうが強かった。 熱帯潰瘍というのも正規の病名は知らない。ちょっとしたきずがたちまち化膿し、直径三、四センチぐらいの皮膚が赤くはれあがり、中にうみがたまる。やがて皮膚が破れてうみが流れ、その跡は、ちょうどみかんをむいたときのように肉がぴらぴらと見える。そして流れ出たうみにはたいてい、小さな蛆が二、三匹いた。これが足に三つ四つできると足全体がはれあがり、横根もできて歩けなくなる──歩けなくなること、この程度のことで一時的に歩行困難になっても、文明社会なら大したことではないであろうが、当時のわれわれには最大の恐怖であった。 退却戦では、歩けないものは捨てて置かれる。自殺用手榴弾などという贅沢品はもうない。這いずってどこかにひそんでいれば、餓死するか、フィリピン人の農民に発見される。彼らは、最も被害の少なかった者でも、家を焼かれ、米と水牛を掠奪され、労役に酷使されており、何もかも失って命からがら逃げ出している。そして親族か知人か家族のだれかが、日本軍に、直接あるいは間接に殺されている。嬲(なぶ)り殺されて当然であろう。 足をやられ、動けなくなり、その結果徐々に殺されるなどということはまっぴらだ──どうせ死ぬなら頭に一発くらって即死したほうがいい、という気持はだれにでもあった。 したがって私も、一度も鉄帽をかぶったことがなかったが、足のきずだけには細心の注意を払った。しかしその私でも、両足におのおの大小四つの潰瘍があり、全治したのは戦後二年目ぐらいであった。今でも、まるでやけどのような跡があり、水泳などのとき、人の視線がその跡に向いていることに気づくと、急にジャングルを思い出す。 ジャングルの蚊は、日本のヤブ蚊のようにおとなしい代物ではなかったが、不思議に記憶にない。おそらく神経が鈍麻して気にならなかったのであろう。 だが山ビルはそうはいかない。この生物は今でも私には謎である。朽木のうろなどには文字通りうようよしている。体長は普通せいぜいニセンチで絹糸のように細く、ちょうど尺取り虫のような方法で移動する。 やられるのはたいてい足で、足の甲の上方が妙に痛がゆいのであわてて編上靴をぬぐと、足と足の甲のつぎ目、皮膚が少したるんだところに三匹ぐらいが下がっている。 気づいたときには、もう十分に血を吸って、大きなドジョウぐらいになり、背中に縞があるぬらぬらする黒光りの体をくねらせている。あわてて手で叩き落せば、ふくれすぎたためか移動もできず、土の上をのたうちまわる。山ビルに血を吸われて貧血で倒れた例もあったそうである。 一度、火のそばで叩き落したので、焼いて食べてみた。ゆで玉子の黄身かレバーのような味がしたが、何のことはない自分の血を焼いて食べたわけである。 普段なら、人間が入ってこないジャングルで、このヒルが、何を食物にして生きているのか、どうして血の吸える部分を探し求めることができるのか、今でも不思議でならない。 ジャングルにはもちろん住居もなければ食糧もない。そこでまずなたで小木を切り、それをやや太い立木に結びつけ、その上に木の枝を並べて床をつくり、その上方にやはり木の枝で屋根をふく。屋根には、ニッパヤシに似た灌木の大きな葉を並べ、その上に携帯天幕をひろげる。 床の上に木の葉をおき、その上に軍用毛布を敷いた。まだ情況のよかったころは、これに煙草の葉を使った。不思議にノミも害虫もあがって来ない。しかも床の葉をちぎってまけば、いつでも「手巻きの葉巻」ができた。 これで一応、体を横にすることができるとはいえ、本格的な雨は防ぐことはできない。「何かこわかったって、そりゃ雨さ、雨だなあー、砲弾よりも爆弾よりもこわかった」戦後、収容所でも雨の恐怖を語り合ったが、事実、数時間の雨で、この小屋はもう雨露をしのぐ役目すらしてくれなくなる。 体も衣服もべとべとになって、遠慮なく降る雨の中に何時間も何日も声もなくうずくまる。そのみじめさは、本当に言語に絶した。 食糧も皆無であった。そこで明るいうちにジャングルの前端まで出て、日がくれると同時に平地に出て行き、食糧を集める──といえば聞えがよいが、フィリピン人の部落に忍んで行って米を盗むのである。 (後略) |

||||||

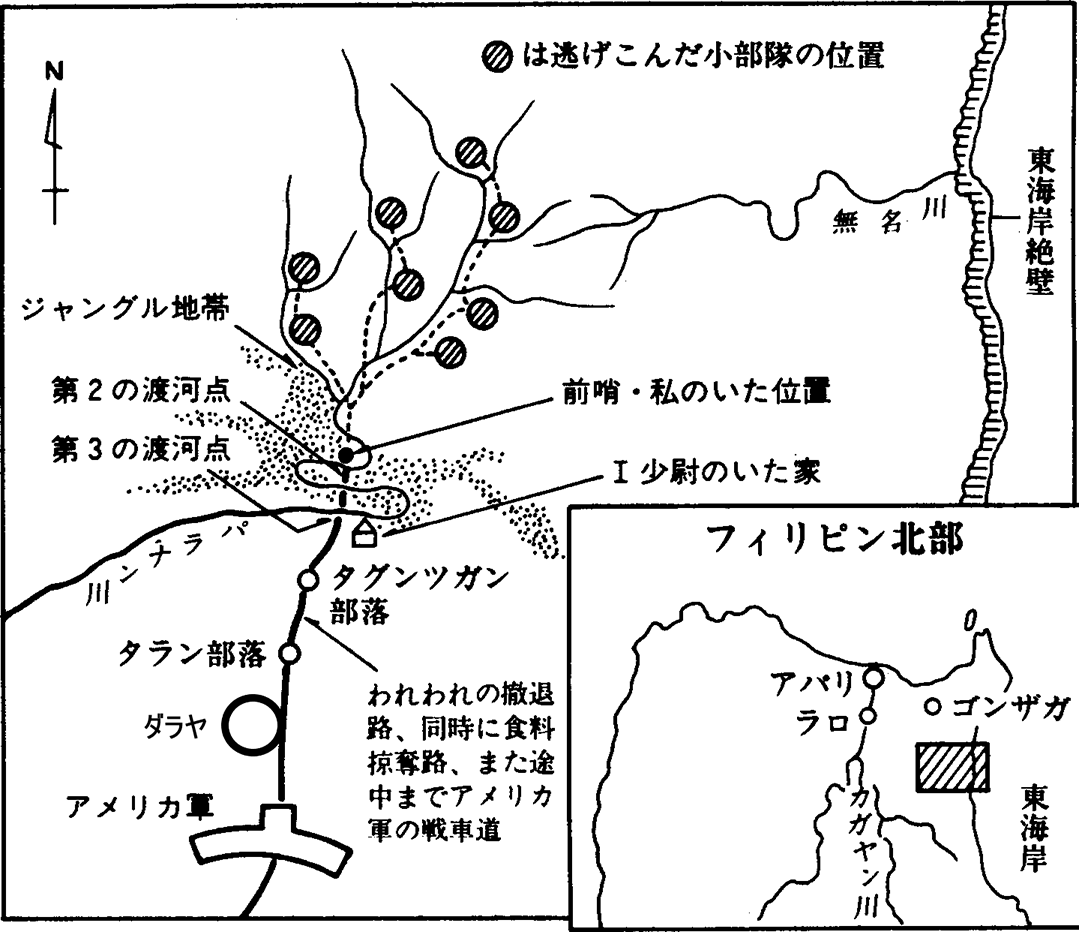

| I少尉 『一下級将校の見た帝国陸軍』 P422~425地図を表示 |

最初に記したように、それは八月十二日、時間は午後四時ごろであった。私もマラリアにかかっていたが、幸い三日熱なので、「オコリで震えが来る」のは二日おきである。大体午後の三時ごろから四十二度近い熱が出て、悪寒で全身が震え、唇が紫色になって、歯の根が合わなくなる。それが四十分ぐらいつづくと、次に一転して、全身がカーツと燃えるように熱くなり、滝のように汗を吹き出し、喉はカラカラになる。そして水筒を二本もあけると、恐るべき脱力感で動けなくなる。これが合せて約ニ十分、総計一時間の”拷問”である。この苦役がやっと終り、仮小屋の床からふらふらと身を起しかけると、目の前に、にっこり笑った顔があった。I少尉であった。 陣太刀のように背に軍刀を負った彼は、丸太を並べ、その上に軍用毛布をひろげた小屋の床に、靴底製のわらじをはいた片足をかけ、「元気を出せ、おい、山本少尉」と言った。熱発直後の人間は亡者のように見える。彼は私が、精神的にも肉体的にもすっかりまいっていると見たのだろう。 「長期持久じゃぞ、軍の布告にもある通り、最後の最後まで頑張るんじゃ。投げちゃいかん。無駄死にもいかん。オレたちがここで頑張り、一兵でも多くの米兵をここに引きつけておく限り、敵の本土進攻はそれだけおくれる。頑張って頑張って頑張り抜け。そうやってオレたちが命を縮めれば、家族の命はそれだけのびるんじゃ」 (中略) しかし、I少尉の言葉の後段のような考え方を生むきっかけとなる何かが、あったのであろうか。「自分が命を縮めるだけ家族の命がのびる」という発想、この考え方で自己を支えていく生き方は、いかなる”布告”にもその契機があったとは思えない。しかし当時の彼を、彼だけでなく多くの人を、最後の土壇場でなお支えていたものは、表現は違っても、実は「犠牲になって生きる」というこの考え方であった。 (中略) 熱発後の朦朧状態では、すべての声は遠くから聞えてくる。I少尉の声は、私には遠い声であった。だがそれで頭がはっきりしてくると、私はやや気を取りなおし、きわめて事務的な調子で、彼に言った。すぐ今日のうちに私の位置まで下がれと。 敵の戦車道の先端はすでにタグンツガン部落まで来ている。その鼻先でトントコトントコ米つきとは余りに無謀だ。私は職務上偵察は欠かしていないが、非常に危険だ、明らかに攻撃は迫っていると。 彼は笑って言った。偵察という名のコメ泥棒なら私もやってるさ。敵の鼻先で米をつくのが無謀なら、お前も同じだろう、と。そう言ったものの、彼も危険は知っていた。 つい数日前、彼の部下は、ゲリラの偵察隊らしきものと遭遇し、撃退はしたものの、擲弾筒を奪われている。しかもその位置は、私と彼との連絡路の真ん中である。敵の触手はすでに彼を越えて、私のところに迫っている。彼は、明早朝、日の出とともに必ず撤収すると私に言い残して去った。仕方あるまい、もうじき日は入る。ジャングル内は夜は行動不能だから、と私は考えた。 |

||||||

| 八つの目 『一下級将校の見た帝国陸軍』 P425~429地図を表示 |

翌十三日、朝十時ごろ。まだ撤収してこない彼を気にしながら、飯盆の中の籾がらだらけの飯をかき込んでいると、「バシッ」と鼻先を何かが通過した。「ありゃ」と私は呑気な声を出した。次の瞬間、目の前のA上等兵が、パッと身を伏せると「少尉殿ッ、タマッ」と言った。私も慌てて伏せた。奇妙なことに、射撃はそれ一発だけである。 だが次に、ブルンブルンブルンブルンという観測機のいやな爆音がした。「いよいよ来やがったか」と思った瞬間、ダダダッ、ダダダッ、というものすごい銃声。思わず銃をかまえたが、あの一発以外は音だけで、全然銃弾はとんで来ない。「おかしい」と思った瞬間、アッと頭にひらめいた。「しまった。I少尉がやられた」 反射的に私は叫んだ。「前へッ。総計九名は、一列になって、姿勢を低くしながら、ジャングルの小道を小走りに走った。無我夢中だった。川を渡り、蛇行する川の第二の渡河点を渡ったとき、ピュッ、ピュッと数発の銃弾が身近をすぎた。 「しまった。敵はこちらの動きを知ってやがる。おびき出されたか? 退路を断たれ、I少尉ともども全滅か? エエーかまうもんか、突っ込んじまえ。もうたくさんだ、こんなことは」──そんな考えが、瞬間、頭の中をさっと通りすぎた。 ジャングルでは、川の真上しか空が見えない。みどりの中の青い帯のように見える。抜けるような紺碧の乾期の空に、観測機がブルンブルンといいつつ旋回して、ヌッと現われて青い帯を横切り、すぐ樹間に姿を消してまた現われる。後で考えると、ゲリラの偵察隊は、私たちを包囲する意図はなく、ジャングル内から救援部隊が出撃したら、それに接触しつつ後退し、その進路を正確に観測機に連絡するように指示をうけていたらしい。 というのは、樹林を走り抜け、第三の渡河点が目の前に来たとき、シュルシュルシュル……という迫(迫撃砲)の弾道音がきこえ、目の前の川辺で、ガーンと作裂したからである。ついで野砲の観測弾らしいものが、電柱のような垂直の白煙をあげた。一瞬あとは文字通りの弾幕。白煙・土煙・水煙と轟音、シューシュルシュルの弾道音、破片の風を切る音。爆風でマツゲが内側に向き、一瞬、目があかなくなる。やっと目をあけても前が見えないし、声はかき消される。 一方、ダダダッダダダッという機銃音がすぐ目の前でしながら、一向に銃弾はとんで来ない。彼らは明らかに任務を分担し、余裕をもって「分業」をやっていた。この地点からI少尉の所まで、せいぜい五、六十メートルである。 川辺は少し高くなり、人が踏んだ通路は低くなっている。八名の兵は一列でここに身をかがめ、私はやや高い川辺の背後に片ひざをつき、前方を見ていた。消耗した体力は、これくらいの駆け足で、心臓が狂ったように打つ。全員、一息いれた形になった。この弾幕を越えて、どうやって川を駆け渡るか。 「見殺しにはできない、絶対にできない」と内心で言いつつ、これを渡る方法がない。無理に駆け抜ければ、うまくいって半数は死体になる。だがダダッダダダ……という前方の銃声は、救援を求める悲鳴のように聞えてくる。「もういい、かまわん、同じことだ、とび出そう」──私はそう思い、右手の銃を持ちなおすと、左手をあげてその合図とともに「前ヘッ」と叫ぼうとし、手を半ばあげ、うしろを振り返った。 その瞬間、私は異様なものを見た。それは目であった。目以外は、すべてがかすみ、何も見えない。 八人の目は、食い入るように私にそそがれている。私の「前ヘッ」の声と左手の合図で、彼らは死なねばならない。その目、その目。私は一瞬声がつまり、左手はだらりと下がった。 次の瞬間すぐうしろの兵が叫んだ。「少尉殿ッ、敵ッ」。水しぶきをあげて二つの人影が、左手の上流から下りてくる。彼らは弾着点を避けて、途中から岸にかけあがり、ジャングルのしげみをものともせず狂ったようにかきわけて走ってくる。敵ではなく、I少尉の部下であった。一人は胸部貫通銃創を負い、後ろから包帯で結び、前を布切れで押えながら、それでも駆けてきた。もう一人は擦過傷であった。 「少尉殿、……救援を、救援を。……隊長殿が言われました。山本のところへ行ってこい、あいつなら……きっと助けに来てくれる、あいつだけはきっと来てくれると……」 二人はI少尉に命じられ、家のうしろから川辺に抜け、水際の凹部で銃弾をよけつつ、ここまでたどりついたのであった。 彼の言葉が合図であったかのように、ピタリと銃声はやみ、迫もとまり、観測機の爆音もしなくなった。兵士は反射的にとび出そうとする。私はそれを押えた。敵はすでに散開しなおして、ジャングルの出口に重機の照準を合せているかもしれぬ。砲撃停止は誘いのワナかもしれぬ。一瞬シーンとした静寂があった。「終ったな」──私は胸の中で呟いた。I少尉以下八名、全員がすでに死んでいるであろう。 私は負傷した二人をまず前哨まで送り、すぐ治療するように、二人の部下に命じた。負傷した二人は驚いて私の顔を見、「少尉殿ッ」と一言いうと、歯をむき出し、顔をゆがめ、人びとを振り切り、川をかけ渡って、I少尉の方へ駆け出そうとした。 「お前がそんな男とは思わなかった。人でなしめ」──その顔はそう言っていた。だが私は、何やら自分でも不思議なくらい冷静、というよりむしろ冷淡であった。「まて」、私は二人にいった。「前哨まで下がれ」。だが二人は動かない。そこで私は向きをかえ別の部下を、ジャングルの奥のY自動車隊に走らせた。I少尉以下の全滅を伝えるために。それから、向きなおって二人に言った。「慌てることはない。次はこちらの番だ。それまで負傷の手入れをしておけ」。二人はうなだれて去った。「負傷の手入れ」という言葉は、後で考えると実にひどい言葉で、人と銃を区別していない。戦場はいつしか二つを同一視さす。私も明らかにそうなっていた。 以上が私の、戦闘とはいえない最後の戦闘であった。なぜ、平然としておられたか、なぜ、職業的平静さといったものを持っておられたか、今ではもうわからない。次は自分の番という意識か、たえず死や死体に接する職業の人のように、他人の死に馴れたのか、人は、自己の死以外には、すべて馴れうるものなのか──彼を見棄てたという精神的苦痛が襲ってきたのは、八月二十七日以降であった。 われわれは「八月十五日」を知らなかった。二十七日、降伏命令が来て、分哨は解散し、各兵はそれぞれの部隊に帰ることになった。そのときある兵士が言った。「おかげさまで、生きて帰れます」と。その言葉は逆に嘲罵のように私にひびいた。私は顔をそむけ、手を振って、黙ったまま彼を去らせた。「違う。オレがとび出さなかったのはお前たちの『目』だ」と内心では思っていたが……。生死の岐路は、個人であれ民族であれ、結局、どこかに醒めた一点があったか、なかったか、だけの差であろう。 それを「卑劣な正気」といえば、そうかもしれぬが……。 内地の犠牲になる、自分が命を縮めればそれだけ家族の命がのびる、そう考え、そう考えるだけで自己を支えて、最後の最後まで元気だった彼は、結局、私の犠牲となり、自らの命を縮めて私の命をのばした。前の日に「オレが手を貸すから……」と言って、無理矢理にでも前哨まで引き揚げさせれば、彼も生きて内地の土を踏んだであろう。それをしなかったことは永遠の痛恨であり、またそれをせずにさらに救出も打ち切ったことは、どう理屈をつけても、結局、生涯癒えることのない心の傷となった。(後略) |

||||||

| 降伏 『私の中の日本軍』 P139~150 |