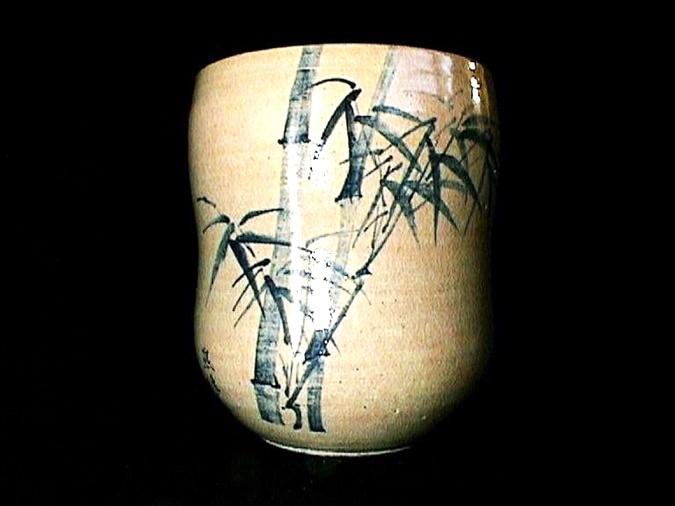

昭和53年。1口。 高18cm 口径12cm 底径8cm。

太い竹幹と枝葉を下方から上方に筆勢よく強靭に単純明快な構図で描いています 。竹幹は筆を下から上に太く濃淡を付け、節て区切っています。竹葉は細く鋭く軽快に描写しています。

描かれた水指から竹林に囲まれた小さな草庵の情景を連想します。草庵での会席はは4畳半以下の私的な小間ですが、此より広いと書院風の広間となり格式ある行事としても使われています。

心に確たる信念を持って孤独に小間で会席する茶事が佗茶の精髄である様に思われます。侘び住まいの寂しく風雅に暮らす草庵に一筋の光明を観たいものです。

佗茶は、桃時代以降、裕福な武士や商人の交友の便宜として贅沢な用具や設えの茶席が知的で威信を誇示する催事にも成っています。贅と数寄を凝らした茶器、美術品が高価な商品価値としても存在します。如何なる詫茶も和を以て人を敬い、具足の時を喜びを得たいものです。雑念を打ち払い一椀を興じましょう。

人生は出会いです。良き人に出会う為に勉強するのです。

茶では、待つ可き人を待つ事でないと、待つ事の意味がありません。動作にも、そうせねばならない心を知らなくてはなりません。

茶は美の秩序を尊ぶものです。美に捧げ得る心が、総ての芸に通じていると信じています。

美は理屈では解りません。花は美しいから美しいのではありません。ただ美しいのです、無目的無心に美しいのです。無邪気さです、感覚で美を押える事です。