|

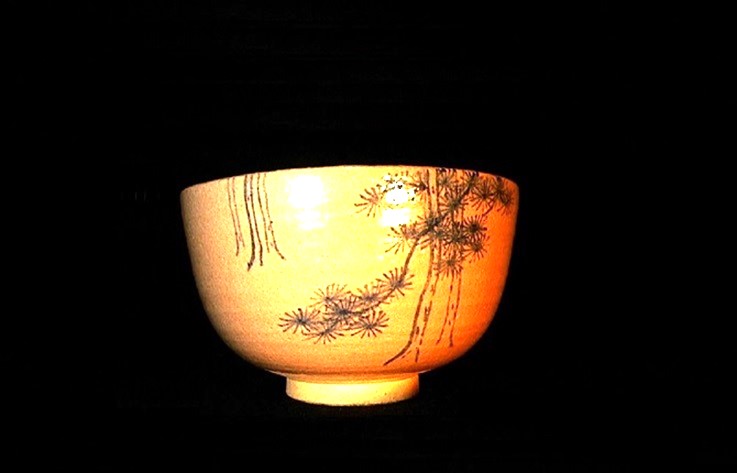

松林を単純に線描しています。右手前に沢山の松葉をけた垂れ下がった枝振りが見事な構図に描かれている絶妙な茶碗の構図です。左上遠方に描かれた松幹が松林を連想する景観となり茶釜から風音が聴こえそうです。自然の林間に寛ぎ

一碗に点てられた茶を戴く事は、清められる様な心地よい気持ちに成ります。誰かと対座して伴に、又は一人で戴く時でも行儀良く落ち着いて着座すると自省と安堵の思いがします。茶を戴く心得事として素直で無垢な心情を松林の茶碗から発想します。

日本人が日常に、お茶を飲む事は珈琲(コーヒー)を飲むことであり日本茶である煎茶や抹茶を飲む人は少数でしょう。増して江戸時代では極少数の上流武士や商人が贅沢な嗜好品として抹茶や煎茶を饗応する茶会を催していたようです。

現在でも上質な茶は専門的な茶舗で販売されています。この煎茶や抹茶を珈琲同様に日常茶飯に飲む人は極少数の趣味人と言えるでしょう。この茶事に質素で優美な佗茶の一時を堪能したいものです。

一休禅師の「墨絵にかきし松風の音」の言葉は、「芸術とは美しい音」だと思います。ベートウベンの音楽には「魂に触れた音」があると言われています。

人を気遣う心や悲しみや喜びが芸になり芸術となります。それは茶道にも通じる事にもなります。茶の動作は快いリズムが快適な音楽になっています、形だけのものではありません。

茶室では両隣の人に遠慮(気遣い)して、自分の場所を決めて座る事が大事です。

茶室では手の動作が目出っにてはいけません。茶碗に手が侍っていなければなりません。

桂離宮の美にも、あれなりの技巧があります。そこらに生えているような竹を切って、簡単に組んで忘れられたような造りに美があります。 庭に飛び石を置いてきたというのは下品になるので、自然にそこに在ったという風にすべきです。茶室には単純なものの美しさが良いように思われます。

|