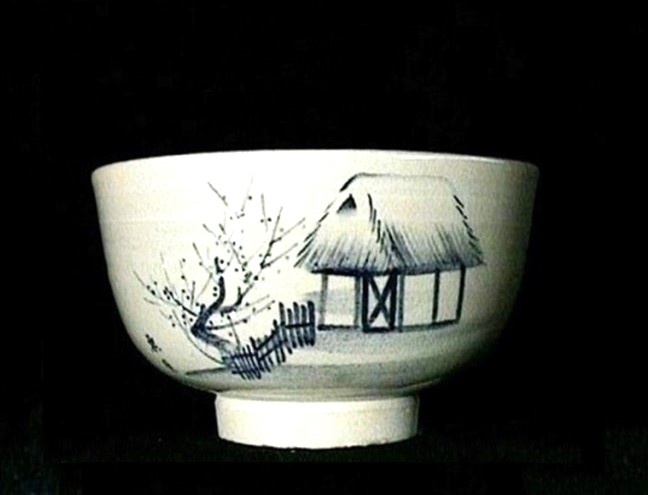

茶碗は歌会始の勅題「家」(昭和46年)を戴いて絵付けした図柄です。灰色の生地に描かれた茶碗に山荘の萱屋根と梅の花が枝に沢山描かれています。花は白く盛り上げた釉薬で表現されています。山里の茅葺の一屋、庭には柵があり内外の境として世俗を離れた草庵の風情です。茶室とは世俗を離れた自然な天地の草木と共生する処で在りたいものです。自己の存在を認識して起動する無心で清浄な身心を自覚して何かを得るものが有るようです。

侘び人の佇まいである草庵から世俗を離れた文化的素養を持った偉人として憧憬されている西行、鴨長明、良寛を連想します。斯様な草庵が茶室として本来在るべき姿である様に思われます。山紫水明の景観で味わう一椀の茶に悠久の時を楽しく感得したいものです。

そこらに生えているような竹を切って、簡単に組んで忘れられたような造りに美があります。茶室には単純なものの美しさが良いように思われます。桂離宮の美にも、あれなりの技巧があります。

人生に於いて確かなものは何一つありません。「夢」だけが美しい真実です。他は総て「空」です。 「一期一会」という事があります。総ての人間が夢の中に生きる尊さを味わう事です。

御陰様とは、何に縋(スガ)るかという事です。縋って何かを戴くという事です。御陰の光をこの身に受ければ水晶玉が反射する如く光り輝きます。

|