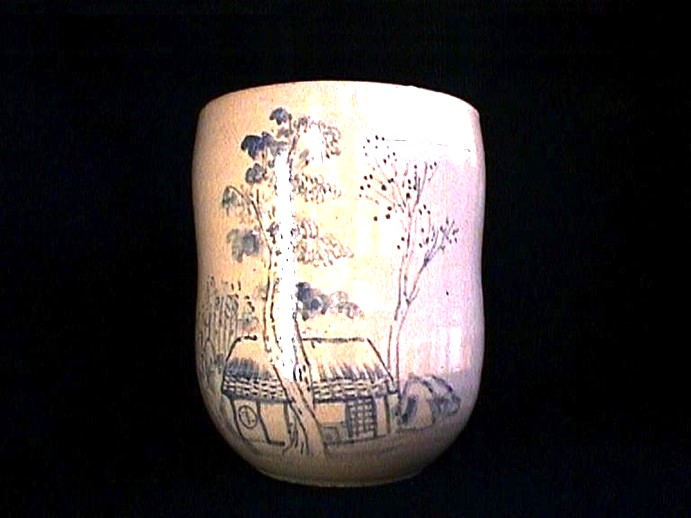

昭和44年。1口。高16cm。口径15.7cm。底径13cm

水指には茅葺の家屋が高い樹木の間に建てられた山荘の長閑な山里を描いています。軽快な筆蝕で描いた幕末の南画を彷彿さす 作風で茶器に描かれている稀有なものです。水指の形状は中ほどが窪んだ形で暖かく優しい安定感がある形状で、薄い灰色の光沢ある生地が綺麗です

。世俗を離れて山間の地で静かに侘しく暮らしたい宿願が適いそうです。

利休の遺構である国宝の待庵は素晴らしい茶室です。この建築を現在の知識人は材料や素材、技法を綿密に解説して価値感を披瀝しています。然し利休が考案して依頼した茶室は当時の通常の建築であったのです。壮大な社寺や城郭の建築と比べ、質素に建てられた小さな簡易建築でしょう。利休の深慮を一時の茶席に企てた夢舞台の残光が観えます。

茶室での美しい点前の仕草は客人を敬う馳走になります。 静寂の中に流水の優美な姿は、能役者が演じる間とも似た 律動が有ります。

形とは不思議なものです、行が進んでいくと形が整ってきます。

桂離宮の美にも、あれなりの技巧があります。そこらに生えているような竹を切って、簡単に組んで忘れられたような造りに美があります。茶室には単純なものの美しさが良いように思はれます。

この頃の月は実に綺麗です。だから夜眠るのが惜しいくらいです。月を眺めていろいろ考えます。

南海地震が起きる少し前、月が濁って観えました。川を観たら盛んに泡が出ていました。暫くすると地震が起こりました。昔は蛙が上を向いて鳴くと地震になると聴いています。確かに自然界に異常な気配がするものです。