|

山 城 安 楽 壽 院 参考文献:

「京都安楽寿院と紀州あらかわー木食応其を支えた僧覚栄の事績を中心にー」和歌山県立博物館、2010

「安楽寿院の歴史」安楽寿院住職・斎藤亮秋(「院政期最大の遺跡 鳥羽離宮跡を歩く」京都渡来文化ネットワーク会議、京都三星出版、2017 所収)

★古代・中世の安楽壽院概要

保延3年(1137)鳥羽上皇の御願で、鳥羽離宮の一角の東殿に安楽寿院が建立される。

安楽壽院には鳥羽法皇陵(本御塔:安楽寿院陵:三重塔、現在は方形法華堂)、近衛天皇陵(新御塔:安楽寿院南陵:この時の塔の形は不明という。現在は慶長年中再建の多宝塔が現存する)が営まれる。

なお、安楽壽院西には成菩提院が建立され、白河法皇陵(三重塔・成菩提院陵:現在塔は退転し残らない)が営まれる。

康和3年(1101)白河上皇証金剛院(南殿)建立

天承元年(1131)鳥羽上皇成菩提院(泉殿)建立

保延2年(1136)鳥羽上皇勝光明院(北殿)建立

保延3年(1137)鳥羽上皇安楽寿院(東殿)建立(「中右記」)

保延5年(1139)鳥羽上皇、本御塔建立、塔下に法華経を収め、上皇自らの陵所とする。

塔の下には自らの陵とすべき石槨を設ける。

康治2年(1143)の太政官牒で四至が定められ、次の寺領が載せられる。

山城真幡木庄、芹川庄、讃岐野原庄、多度庄、富田庄、尾張狩野庄、野間内海庄、河内鞆呂岐庄、高向庄、

常陸村田庄、上野土井出笠科庄、淡路菅原庄、豊後玖珠庄、ほか末寺2個所

以降、安楽寿院領は増え続け、嘉元4年(1306)には32ヶ国63ヶ所の荘園に増加する。

久壽元年(1154)鳥羽上皇金剛心院(田中殿)建立

安楽寿院には最初に阿弥陀堂が造られ、続いて三重塔(本御塔)が建立され、

保延6年(1140)には閻魔天堂、保元3年(1157)に新御塔が建立される。

久安3年(1147)には九体の丈六阿弥陀像を安置する九体阿弥陀堂が落慶、久壽2年には不動堂(北向不動)が建立、

さらに閻魔堂なども建立される。

保元元年(1156)上皇崩御、本御塔の下(石槨)に埋葬される。

崩御前には崇徳上皇と鳥羽上皇・皇后近衛天皇生母美福門院・信西入道との暗闘が知られる。

また、葬儀には高野山から下山した北面の武士(佐藤義清)であった西行法師の立ち合いがあり歌を詠むという。

※白河天皇成菩提院陵の北約100mの所には西行寺跡があり、

そこは西行(佐藤義清)が鳥羽殿の北面の武士だったころの宅跡と伝える。

保元の乱:崩御9日後、乱が勃発、崇徳上皇方は破れ、崇徳上皇は讃岐に配流される。

保元3年(1157)鳥羽上皇遺命により、皇后美福門院のために新御塔が建立される。

2015/02/16追加:

「朝日百科・国宝と歴史の旅 8 塔」朝日新聞社、2000 より

新御塔は「御塔三間四面、正面東三間妻戸、左右一間壁。」との記録があり、

三間四面とは、初重平面5間の大塔であったのであろう。

但し、上記の記録とは、記録とあるだけで、具体的資料名の言及はないため、どのような資料に基づくのかは不明。

本尊は阿弥陀、金銅塔婆、法華経。

久寿2年(1155)近衛天皇(美福門院の子)17歳で夭折、紫野西野で火葬、遺骨は紫野知足院に安置される。

永暦元年(1160)美福門院崩御、しかし、美福門院の遺言により、美福門院の遺骸は新御塔ではなく高野山に埋葬される。

※鳥羽上皇の意向に反して、なぜ美福門院は高野山に埋葬を望んだのか、それは平治の乱あと信西もいなくなり、

自らの威光も衰え、権謀術策の渦巻いた鳥羽の地を離れ、静かに永眠したかったのではないか。(推測)

長寛元年(1163)近衛天皇の遺骨を新御塔に改葬する。

美福門院没後、安楽寿院の管理は八条女院に引き継がれる。

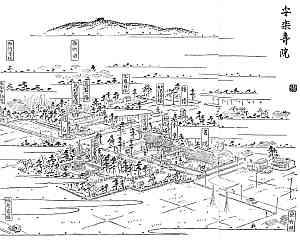

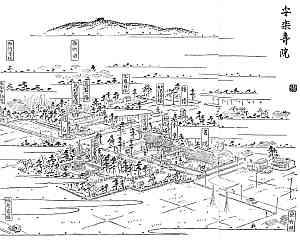

◇鳥羽離宮図〜安楽寿院図:現地の鳥羽離宮鳥瞰図(杉山信三博士による)を撮影。

鳥羽離宮の東殿が安楽寿院で、向かって左(西)から白河法皇陵三重塔、鳥羽法皇陵三重塔(現在は法華堂)、近衛天皇陵多宝塔(現在は再建塔)が描かれる。

鳥羽離宮復元図 安楽寿院部分図

永仁4年(1296)本御塔焼亡。(「新撰京都名所圖會」)

※この頃以降、寺領の多くを失い、急速に荒廃する。

天文17年(1548)安楽寿院焼失と云う。但し新御塔は延焼を免れる。

文禄5年(1596)新御塔、大地震で倒壊する。

★近世・近代の安楽寿院概要 天正13年(1585)豊臣秀吉、

500石の寺領を寄進。

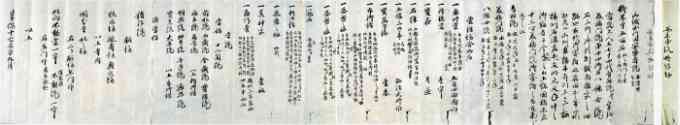

天正13年豊臣秀吉朱印状:「京都安楽寿院と紀州あらかわ」より:安楽寿院蔵

天正17年の秀吉朱印状も残る。

その後寺領500石は江戸期を通じて徳川氏からも発給される。

文禄5年(1596)山城大地震で新御塔が倒壊。

慶長9年(1604)金堂(新堂)が再興される。

慶長11年(1606)豊臣秀頼新御塔(現存)を再興する。前松院再興。

慶長11年安楽寿院新御塔棟札:「京都安楽寿院と紀州あらかわ」より:安楽寿院蔵

慶長11年安楽寿院新御塔棟札翻刻:文禄5年(1596)大地震で新御塔は毀壊し、豊臣秀頼が再興を命じ、

片桐且元が奉行となり、再興される。

なお、享保年中(1716-1736)西方の成菩提院跡より三面の三尊石仏が出土し、安楽寿院に遷されると伝える。

慶長17年本御塔が仮堂(五間四面・寄棟造)で再興される。 ●近世の安楽寿院伽藍は以下の史料によって知ることができる。(2015/08/21追加)

(2015/08/21追加)

1)貞享2年(1685)「来由記」:「京都安楽寿院と紀州あらかわ」より:安楽寿院蔵

寺中明照院運敞の編輯、文化元年(1804)「城州紀伊郡竹田安楽寿院原要記」はこの来由記を補訂したものという。

(2015/08/21追加)

2)享保17年(1732)「安楽寿院略縁起」:「京都安楽寿院と紀州あらかわ」より:安楽寿院蔵

寺院(寺中)は学呂12箇院;前松院、玉蔵院、金蔵院、宝珠院、福音院、慈尊院の6ヶ院は新御塔/明照院、妙音院、千手院、遍照院、法光院、大善院の6ヶ院は本御塔に属する。

准学呂:伝法院、脇坊;杉之坊、延寿坊、奥之坊 以上寺内 国分寺、北之坊 右二ヶ脇坊在門外

北向不動堂一宇、准学呂 不動院一宇 右門外 委在縁起

なお、学呂12院の内新御塔に属する前松院及び本御塔に属する大善院は寺内役免除の有力寺中であったという。

(2015/08/21追加)

3)天明8年(1788)「安楽寿院堂舎書上」

:「京都安楽寿院と紀州あらかわ」より:安楽寿院蔵

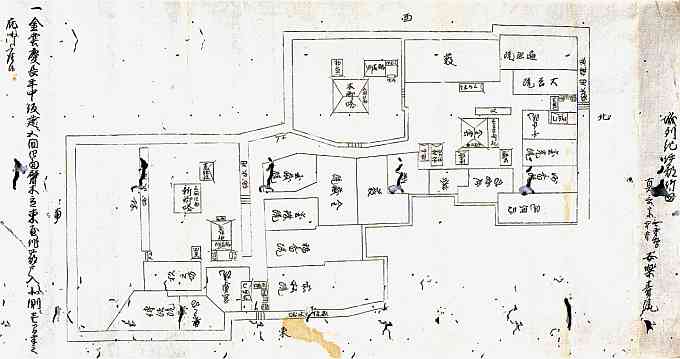

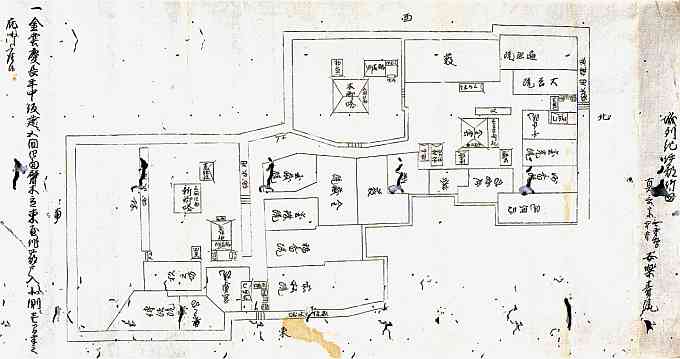

天明8年安楽寿院堂舎書上:安楽寿院役者延寿院及び杉之坊が寺社奉行に提出したもので、最初に「安楽寿院指図」がある。

慶長期に再興された安楽寿院を知ることのできる最古の絵図である。

| ○「安楽寿院指図」 |

|

安楽寿院指図:上図拡大図

安楽寿院指図トレース:上図トレース |

○「安楽寿院堂舎書上」

城州紀伊郡竹田/真言宗無本寺寺務安楽寿院

一金堂慶長年中仮建5間四面、・・・・

一宝蔵 一鐘楼 一鐘楼部屋 一雪隠 一井戸屋形

一本御塔慶長年中仮建5間四面、・・・・ 但、天文年中依、勅願御再建有之候者、准往古形に五重之塔に御座候、

且又此塔前に 鳥羽法皇御御影殿御座候、是又准往古形に、梁行三間桁行五間、やね長棟前拝唐破風三手先作に

御建立有之候処、永禄年中焼失之後、慶長年中仮建之砌、右御影殿を当御塔内に摂し壱宇に致仮建御座候

且又、四方に築地、北之方に唐門壱個所有之候処、永禄年中焼失之後、未不致建立候

一・・・

一新御塔三間四面二重塔、但下ノ重者出組作二重繁垂木、上ノ重は三手先作二重扇繁垂木四面に唐戸椽勾欄御座候

但、永禄年中焼失後、慶長年中豊臣秀頼公之御建立に御座候

一御影殿梁行三間桁行四間・・・

一・・・ 一荒神社・・・

一北惣門藥医門・・・・・ 一東惣門薬医門・・・・

天明八年・・ 竹田安楽寿院役者 延寿坊 同杉之坊

御奉行所 |

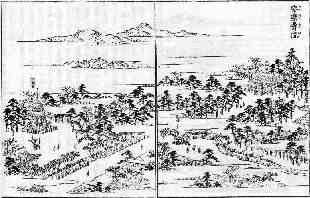

4)天明年中刊「都名所圖會」巻5の安楽壽院

|

都名所圖會・安楽壽院:下図拡大図

|

本文から:

本御塔(北の方の本堂をいふ。むかしは五重の塔なり。このゆゑに名とせり)

新御塔(南の方の本堂をいふ。はじめは五重塔なり)

二重の塔(阿弥陀仏を安置す。春日の作なり。この塔は豊臣秀頼公の御建立ありしなり)

※かっては五重塔2基が存在したような記述であるが、本御塔は三重塔(「百錬抄」)であり、新御塔については諸文献には御塔とだけあり、五重塔であったかどうかは分からない。

本御塔は鳥羽天皇御陵として建立、鳥羽上皇崩御の後塔下に遺骨は納められるも、本御塔は永仁4年(1296)に焼失する。

現在は元治元(1864)年に造営された宝形造りの法華堂がある。

新御塔は現在の近衛天皇陵で、豊臣氏再興多宝塔が現存する。 |

新御塔の手前に描かれる堂宇は勤行堂(御影堂)であろう。金堂左前に経塚として五輪塔が描かれるが、これは現存する弘安10年銘(重文)五輪塔である。本御塔の左手前土佛三如来は釈迦三尊、薬師三尊、阿弥陀三尊であり、釈迦・薬師は安楽寿院に阿弥陀三尊は京博に寄託して在る。

(2015/08/21追加)

5)文化元年(1804)「城州紀伊郡竹田安楽寿院原要記」:「京都安楽寿院と紀州あらかわ」より:安楽寿院蔵

寺中金蔵院住職であった泰深の編んだ由来書である。

新御塔は天文17年の火災からの延焼は免れるも、文禄5年の大地震で倒壊する。秀頼による再興は慶長11年に落慶する。

なお荒神社は新御塔再興の日、伽藍鎮護と為すため勧請する所なり。

慶長17年本御塔(仮堂)が落慶し、本尊を金堂から遷す。

(2015/08/21追加)

6)文化14年(1817)「鳳池壮観」:「京都安楽寿院と紀州あらかわ」より:安楽寿院蔵

寺中金蔵院住職であった泰深の編輯、鳥羽地区の地誌として貴重である。

新御塔は文禄5年倒壊するが、多宝塔本尊阿弥陀如来坐像は観音堂に遷座する。

新御塔境内の勤行堂(御影堂)は文禄5年(1596)の大地震で崩壊し、慶長2年(1597)に再興される。

慶長11年新御塔が再興される時、観音堂は今の場所に移される。

荒神社は新御塔再興の時、伽藍鎮護の為勧請する。

(2015/08/21追加)

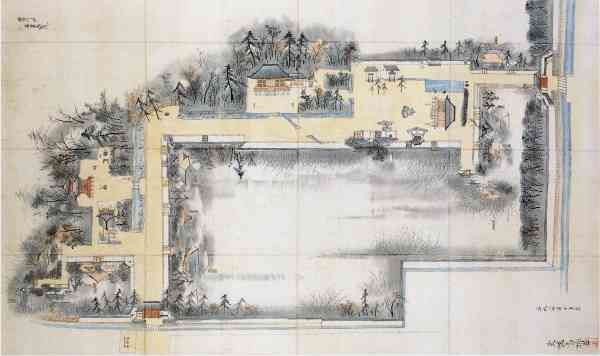

7)安政2年(1855)「安楽寿院総絵図」

安楽寿院総絵図:武陵寫桃里とあり、岡本桃里の画と分かる。

天明8年の堂舎書上と比すれば、新御塔周囲の寺中は一致するが、本御塔の廻りの寺中の内、千手院、遍照院、延寿坊の名はなく、退転していたものと思われる。

文久2年(1862)宇都宮藩主戸田忠恕の山稜修理の事業が始まり、絵師桃里はこの修理後の山稜図を描く訳であるが、本総絵図は文久の修陵前の景観であることになる。

○「京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報」2003-11:

安楽寿院南西部の一画(鳥羽天皇陵東、近衛天皇陵北)を発掘調査、東方には三宝荒神社がある。当地を含む周辺は院政期鳥羽離宮東殿の推定地である。ここには江戸時代後期の安楽寿院塔頭である宝蔵院があった。

(2015/08/21追加)

文久2年(1862)宇都宮藩の建議によって「文久の修陵」が実施される。

この時の山稜の改竄の様子は山稜奉行戸田忠至によって幕府・朝廷に献上される。(「文久修陵山稜図」鶴沢探真画)

○「文久修陵山稜図」:「京都安楽寿院と紀州あらかわ」より

文久修陵新御塔荒蕪図:修陵前、向かって右手背後は荒神社、手前は勤行堂

が描かれる。

文久修陵新御塔成功図:修陵で木柵が廻らされたことが分かる。

文久修陵本御塔荒蕪図:修陵前、五間四方の建築であり、付属建物がある。これは慶長17年に建立された仮堂である。

文久修陵本御塔成功図:終陵で、仮堂である本御塔は撤去、替りに宝形造の法華堂が建立され、廻りは塀で囲われる。

○明治初期の境内図(近年安楽寿院で発見という。):「京都安楽寿院と紀州あらかわ」より

明治初期境内図/新御塔:新御塔部分図、上記の「文久修陵新御塔成功図」と大差はない。

明治初期境内図/本御塔:本御塔境内図、上記の「文久修陵本御塔成功図」とは大きな違いがあり、

新造の法華堂の右奥背後に五間堂である本御塔が描かれる。

つまりこの図が真であり、「文久修陵本御塔成功図」では旧の本御塔は背後に移建はされるも、描かれなかったとすれば

文久の修陵後、暫くは旧の本御塔は陵内に残っていたことになる。

では、旧の本御塔が陵外北方の地に移建されたのは何時であるのかが問題となるが、

現段階では資料がなく不明である。

●明治維新以降の安楽寿院

江戸期には12院5坊を有すも、明治維新の神仏分離の処置に伴う廃仏毀釈により、伽藍及び寺坊の多くを失い、新御塔及び法華堂は宮内庁管理となる。

近世は真言宗智山派に属する。

慶応4年鳥羽伏見の戦では官軍本営となる。

昭和36年の第2室戸台風で主要堂宇が倒壊。

2016/01/09追加:

「社寺境内外区別取調(絵図)」京都府立総合資料館蔵

|

|

「社寺境内外区別取調(絵図)」

安楽寿院現境内分間1/1200図:左図拡大図

(文字を補足)2016/09/08追加:

薬師堂とあるのが金堂、本堂とあるのは「旧の本御塔」で、この本御塔は、時期は不明であるが、この「取調」の後に、本堂の北側つまり土蔵が2棟ある附近かその

すぐ西に移建されたものと思われる。 |

上記絵図は社寺境内外区別取調の時の絵図である。

本図は明治8年から明治18頃までに作成されたものというから、明治初期の安楽寿院の境内を正確に表す絵図であろう。

この時代では、現在の領域と比べて、鳥羽天皇陵は狭隘で、

前項で述べた

明治初期境内図/本御塔:本御塔境内図、上記の「文久修陵本御塔成功図」とは大きな違いがあり、

新造の法華堂の右奥背後に五間堂である本御塔が描かれる。

つまりこの図が真であり、「文久修陵本御塔成功図」では旧の本御塔は背後に移建はされるも、描かれなかったとすれば

文久の修陵後、暫くは旧の本御塔は陵内に残っていたことになる。

では、旧の本御塔が陵外北方の地に移建されたのは何時であるのかが問題となるが、

現段階では資料がなく不明である。

の状況と符合する。

つまり、明治初期の段階では、本御塔は今の鳥羽天皇陵内に残っていたのである。正確にいえば、本御塔は陵外に移建されたが、今の鳥羽天皇陵の領域より狭かったため、今の鳥羽天皇陵内

に移建されたのである。

この絵図の描かれた後、鳥羽天皇陵は現在のように領域が拡張され、本御塔はさらに北側(土蔵が2宇並ぶが、その西付近)に移建されたものと推定される。

近衛天皇陵も現在より領域は狭隘であるが、朱字で「御陵編入」の区画が描かれ、拡張領域がすでに明示されている。またこの時点では本堂(勤行堂/現在の大師堂)や荒神社(文字が不鮮明で良く分からないが)も御陵内に確認できる。

近衛天皇陵域も状況は鳥羽天皇陵と一緒であったのである。

旧薬師堂(金堂)の位置や旧鐘楼位置も確認できる。

新御塔西の4寺中は既に廃寺となり、玉蔵院も廃寺・上地、遍照院も廃寺である以外、松前院が安楽寿院とされている以外、おおむね各寺中は残っていたものと思われる。

北門及び東門も確認可能である。

※社寺境内外区別取調:

社寺上地令ならびに地租改正にともなう社寺境内外区別事業で作成されたものである。

明治4年現境内地を除く境外社寺領(朱印地、黒印地、除地等)の上地を命じ(第一次上地令)、同年府藩県に対して社寺の境内外区別の取調を命ずる。この時作られたものが「社寺境内外区別原図」(明治4〜6年)である。

さらに

明治8年地租改正事務局達乙第4号によって「社寺境内外区画取調規則」(第二次上地令)が発令され、これによって境内地は更に縮小(社殿堂宇の敷地及祭典法要の広場に限定)されることに

なる。

この時作成されたものが、「社寺境内外区別取調(取締帳及び絵図)」であり、おおむね明治8年から明治18頃までに作成されたものという。

2023/03/26追加:

○「安楽寿院の歴史」安楽寿院住職・斎藤亮秋(「院政期最大の遺跡 鳥羽離宮跡を歩く」 所収) より

明治維新で御所が東京に移転、安楽寿院からも200両を献金。

本御塔、新御塔とその周辺は安楽寿院から上地され、宮内庁の管轄となる。

明治28年京都府に提出の取調帳が残る。

仏堂として本御塔、金堂、三如来堂、勤行堂、鎮守が書上げられる。これには境内絵図が付属する。

明治28年安楽寿院境内絵図

寺中は松前院(安楽寿院本院)と宝光院(塔頭)のみ残り、他の諸院は退転する。

本御塔は慶長17年建立の仮堂が移転したもので、本尊阿弥陀如来坐像、鳥羽法皇像が安置されていた。

本御塔は昭和初期から破損が激しくなり、

阿弥陀如来坐像(保延5年/1139開眼、重文)は現在の書院へ

鳥羽法皇像(江戸期)は大師堂に

遷される。

なお、 昭和34年本御塔の遺材で阿弥陀堂が建立され、本尊阿弥陀如来を遷す。

金堂は五輪石塔の北にあったが、これも修復不可能となり、薬師如来・不動明王立像は大師堂に遷し、建物は廃棄する。

塔頭宝光院も老朽化、維持困難となり、廃棄する。(現在の児童公園)

三如来堂は本御塔の北にありしも、現在地へ移転。(老人ホームが建つ。)

明治44年勤行堂(新御塔の横)は近衛天皇陵拡張のため、北へ移転、現在の大師堂となる。

同じく鎮守・三宝荒神も現在地に移転。

鐘楼も市の区画整理で道路となり現在地へ移転。

昭和36年、東門・北門(何れも慶長期のものと推定)は第2室戸台風によって倒壊し、再建されず。

平成18年(2007)収蔵庫(本御塔)が落慶、本尊阿弥陀如来を安置し、空いた阿弥陀堂には元の金堂安置の薬師如来・不動明王立像を遷し、現在は薬師堂と称する。

(2015/08/21追加)

○昭和11年頃安楽寿院全景

昭和11年頃安楽寿院全景:「京都安楽寿院と紀州あらかわ」より:安楽寿院蔵

新御塔(多宝塔)、東ノ惣門(今はない)、旧前松院堂舎が写る。

東ノ惣門:北ノ惣門と同じく、慶長11年秀頼が新御塔を再興したとき、余材で修復したと伝える。

(2015/08/21追加)

○安楽寿院北ノ惣門

北ノ惣門:「京都安楽寿院と紀州あらかわ」より:安楽寿院蔵

撮影時期不明、慶長11年秀頼が新御塔を再興したとき、余材で修復したと伝える。

今は退転し、存在しない。

(2015/08/21追加)

○安楽寿院金堂

昭和11年頃安楽寿院金堂:「京都安楽寿院と紀州あらかわ」より:安楽寿院蔵

慶長9年再興で、その当時は「新堂」と呼ばれ、江戸中期には金堂(薬師堂)と呼ばれるように変遷する。

手前に写るのは五輪石塔、向かって右手前は鐘楼で、鐘楼は移転前の位置である。

奥に写る堂舎は明治維新後に唯一残った塔頭宝光院と推定される。(今は退転)

金堂は昭和25年のジェーン台風で被害を受け、崩壊する。

昭和43年頃金堂跡:「京都安楽寿院と紀州あらかわ」より:「鳥羽離宮跡昭和43年発掘調査概要」に所収

昭和25年のジェーン台風で被害を受け、崩壊し、礎石のみ残る金堂跡である。

(2015/08/21追加)

○安楽寿院本御塔

昭和15年頃本御塔:「京都安楽寿院と紀州あらかわ」より:安楽寿院蔵

元来本御塔は三重塔であったが、慶長19年5間四面の仮堂として再興される。しかし、文久の修陵で本御塔に位置には法華堂が建てられ、本御塔(仮堂)は陵内に移建される。さらに時期は不明ながら、本御塔は陵外北方に再度移転する。

本写真は本御塔が陵外北方にあった時の写真であり、慶長再興仮堂の姿を残すものである。

昭和36年の第2室戸台風によって損壊し、解体される。

昭和43年頃本御塔跡:「京都安楽寿院と紀州あらかわ」より:「鳥羽離宮跡昭和43年発掘調査概要」に所収

陵外北方の移建され、昭和36年の第2室戸台風によって損壊し、解体された本御塔跡である。

(2015/08/21追加)

○安楽寿院鐘楼

昭和30年前半鐘楼:「京都安楽寿院と紀州あらかわ」より:安楽寿院蔵

慶長11年秀頼が新御塔を再興したとき、余材で修復されたようである。

現在は阿弥陀堂南に移建され、現存する。

○「新撰京都名所圖繪 巻5」竹村俊則、昭和38年初版 より

昭和36年以降昭和38年までの景観であろう。

|

|

昭和25年のジェーン台風で金堂、昭和36年の第二室戸台風で本御塔を失った後の衰微した安楽寿院である。

東及び北の惣門もなく、寺中は僅かに「書院」として描かれる前松院のみとなる。

鐘楼位置は近世の位置のままである。

多宝塔付近は国家神道の趣旨に則った整備によって破壊される。

新撰京都名所圖繪/安楽寿院:左図拡大図

2016/09/08追加:

鐘楼は旧位置に描かれ、如法経塚(五輪塔)は現位置のままに描かれる。金堂跡は如法経塚の北側の蒼茫の地であろう。本御塔跡は金堂跡の西北(「鳥羽離宮跡昭和43年度発掘調査概要」では西北というが西南であろう)、つまり如法経塚の西ということであるが良く分からない。 |

2016/01/07追加:

「鳥羽離宮跡昭和43年度発掘調査概要」(「埋蔵文化財発掘調査概報」1969<昭和44年>所収) より

本御塔(鳥羽法皇御陵)は、中頃退転し、現在では極く近年の法華堂がある。その他に新御塔(近衛天皇御陵)、金堂、鐘楼、前松院の座敷・庫裡がある。金堂は極く近年まで、もとの場所に姿を止めるも、管理上前松院の西横に移して来ており、さらに金堂の西にあった石仏の三如来も、荒神も同じ場所に置かれている。要するに安楽寿院も旧観を失しないつつあるというのが現状であった。

そういった安楽寿院の現状であったが、その安楽寿院金堂跡に(社)清和園が安楽寿院と共同で特別養護老人ホーム建設する計画が立案される。その場所は石造五輪塔(重文)もあり、計画は五輪塔はそのままであるものの、金堂跡には礎石を伴う基壇が残っている訳であるが、その金堂跡を撤去するものであった。もし、金堂跡の下に平安期の遺構が残っているものならば、この計画は安楽寿院の由緒を断ち切るものとなる。

そこで、金堂跡の発掘調査を実施するに至る。

安楽寿院古図:江戸期の絵図であり、鳥羽天皇陵に本御塔がある。

2016/09/08追加:塔(五輪塔)の真北に金堂が位置する。

発掘調査地付近地形図:五輪塔の

真北が金堂跡で、金堂跡の西南つまり五輪塔の真西が本御塔跡である。

安楽寿院金堂古図 安楽寿院金堂跡実測図

安楽寿院金堂跡全景:南から撮影

:石階及び土壇が残る。土壇の背後に児童公園が写る。

上に掲載:昭和43年頃金堂跡:南から撮影:「京都安楽寿院と紀州あらかわ」より:「鳥羽離宮跡昭和43年発掘調査概要」に所収

発掘調査地全景:北から撮影、土壇上の礎石及び南にある五輪塔が写る。

つまり五輪塔の北に金堂跡はある。

※前述のとおり、安楽寿院金堂は昭和25年のジェーン台風で被害を受け、崩壊する。

発掘調査の結果は金堂跡付近には平安期の遺構は存在しないとの結論を得る。即ちここに金堂が建てられたのは慶長期の再興の時であることがはっきりとする。そもそも、ここに慶長期の再興時金堂が建立されたのは、ここにもともとの安楽寿院の金堂があったからではない。ここに金堂が建立されたのは、それぞれの御塔の周囲には三昧僧六口づつが設けられ合わせて12院が配置されるが、本御塔・新御塔及びその供僧12院に纏まりを与える意図であったのであろうと推測されるのである。

以上の結論である以上、金堂跡の礎石・基壇は破壊されても、平安期以降の安楽寿院の由緒を断ち切るものでない限り、特養ホームの建設は止むをえないと言わざるを得ないであろう。

金堂跡西南にある薬師堂(旧本御塔)跡は実測するに止める。それはこの場所は毀さないということであるからである。

※但し、特養ホームは後年に南及び西南に増築されたようで、薬師堂(移建本御塔)跡は毀され、今では何も残らないようである。(

なぜ薬師堂跡は消滅したのか、この間の事情は情報がなく不明である。)

本御塔古図 薬師堂(移転本御塔)実測図

安楽寿院薬師堂跡:東から撮影

、石階・基壇・基壇上に礎石が写る。

上に掲載:昭和43年頃本御塔跡:北東から撮影:「京都安楽寿院と紀州あらかわ」より:「鳥羽離宮跡昭和43年発掘調査概要」に所収

※前述のとおり、薬師堂(移建本御塔)は昭和36年の第2室戸台風で損壊し、取り壊される。

2016/09/08追加:

○「近世安楽寿院の院家と年預」山岸常人(「鳥羽安楽寿院を中心とした院政期京文化に関する多面的・総合的研究」上島亨研究代表、補訂版、京都府立大学文学部、2007 所収)

近世を中心とした近世安楽寿院の組織・院家などについての詳細な論考である。

但し、詳細過ぎて、煩雑となるので、紹介は割愛するが、ここに論文名称及び著作者を記して謝する。

2015/12/28撮影:

推定安楽寿院金堂跡:写真右端車両の停まっている場所付近が金堂跡であったと推定される。

推定移転本御塔跡:写真中央の特養ホームの建物附近が移転本御塔があったと推定される。

推定鐘楼跡:写真の中央の塀の附近が鐘楼跡と推定される。塀の内側は墓地であり歴代の墓碑がある。

安楽寿院板唐戸残欠:薬師堂と大師堂の間に板唐戸の残欠が置かれる。どの堂宇の遺物かは不明ながら、

本御塔の遺物である可能性が高いと思われる。

◎安楽壽院現況:

★安楽寿院多宝塔

|

|

近衛天皇陵。宮内庁管理。新御塔。

慶長11年(1606)豊臣秀頼建立。一辺約5.6m。高さ約16m。

寛永21年(1644)、元禄4年(1691)、寛政8年(1796)修理。

※寛政8年多宝塔修造之棟札 より

昭和9〜10年:多宝塔解体修理。

◇近衛天皇:鳥羽天皇第八皇子、母は美福門院。

永治元年’1141)3歳で即位、久寿2年(1155)17歳で夭折、紫野西野で火葬、遺骨は紫野知足院に安置、長寛元年(1163)新御塔に改葬される。

2000/09/26撮影:

山城安楽寿院多宝塔

2002/04/20撮影:

山城安楽寿院多宝塔1

同 2:左図拡大図

同 3

同 4

2005/10/19撮影:

同 5

|

2013/07/08撮影:

山城安楽壽院多宝塔11 山城安楽壽院多宝塔12 山城安楽壽院多宝塔13

山城安楽壽院多宝塔14 山城安楽壽院多宝塔15 山城安楽壽院多宝塔1

山城安楽壽院多宝塔17

2015/01/02撮影:雪景色

2015/12/05撮影:

安楽寿院多宝塔38 安楽寿院多宝塔39 安楽寿院多宝塔40

2020/11/19撮影:

安楽寿院多宝塔41 安楽寿院多宝塔42

2020/12/18撮影:

安楽寿院多宝塔43 安楽寿院多宝塔44 安楽寿院多宝塔45 安楽寿院多宝塔46

安楽寿院多宝塔47 安楽寿院多宝塔相輪

2021/02/24撮影:

安楽寿院多宝塔48

2021/04/09撮影:

安楽寿院多宝塔49

2021/06/23撮影:

安楽寿院多宝塔50 安楽寿院多宝塔51 安楽寿院多宝塔52

2021/12/30撮影:

安楽寿院多宝塔53

2022/01/22撮影:

安楽寿院多宝塔54

2025/05/08撮影:

安楽壽院多宝塔55 安楽壽院多宝塔56 安楽壽院多宝塔相輪

◇その他の堂宇の現況

無印は2013/07/08撮影、▽印は2015/12/05撮影、△印は2015/12/28撮影、□印は2022/01/22撮影、◇印は2025/05/08撮影

◎薬師堂・大師堂

安楽壽院大師堂・薬師堂 ▽薬師堂・大師堂2

◎大師堂:文禄5年(1596)の地震で倒壊した新御塔の材を用いて勤行堂として建立される。

勤行堂:新御塔の北東にあったが、現在は移建され、大師堂となる。

棟札によれば、明治44年陵域拡張のため、宮内庁の命で現在の場所に移建されたことが分かる。

本尊は弘法大師像、旧子院の諸仏(大日如来、薬師如来、十一面観音、千手観音、不動明王、歓喜天など)を祀る。

安楽壽院大師堂 ▽安楽寿院大師堂4 □安楽寿院大師堂5

◇安楽壽院大師堂6

◎薬師堂:昭和34年建立。以前は阿弥陀堂と称するも、現在は薬師堂との扁額が掲げられるので、本尊は薬師如来に変更されたのであろう。本尊として阿弥陀如来坐像を安置していたが、現在は本御塔に遷座する。

安楽壽院薬師堂 ▽安楽寿院薬師堂2 △安楽寿院薬師堂3 □安楽寿院薬師堂4

◇安楽壽院薬師堂5

◎鐘楼:慶長11年(1606)豊臣秀頼の建立、以前は五輪石塔の東にあったが、近年に薬師堂前に移建される。

梵鐘は元禄5年(1692)鋳造。

安楽壽院鐘楼 ▽安楽寿院鐘楼3 △安楽寿院鐘楼4 □安楽寿院鐘楼5

◎荒神:慶長の復興の時勧請される。明治維新までは新御塔の北西にあった。おそらく大師堂と同じ時期に現在の地に移建されたものと推定される。

▽安楽寿院荒神社1 ▽安楽寿院荒神社2 □安楽寿院荒神3

◇安楽壽院三宝荒神4

◎新本御塔:近年に収蔵庫を兼ねて、本御塔が建立されたものと思われる。旧阿弥陀堂に安置の阿弥陀如来坐像(重文)はこの新本御塔に遷される。

阿弥陀如来坐像(重文):87.6cm。平安末期、鳥羽上皇の稔持仏であり、本御塔(三重塔)に安置されていたと推定される。

安楽壽院新本御塔1 安楽壽院新本御塔2 □安楽寿院本御堂3 ◇安楽壽院本御塔4

◎松前院:寛政7年(1795)の建立、寺中前松院遺構である。 現在は安楽寿院を名乗る。

旧寺中前松院坊舎 ▽旧松前院5 ▽旧松前院6 ▽旧松前院7

□旧松前院8 □旧松前院9 □旧松前院10

◇旧松前院11 ◇旧松前院12

◎退転した寺中

▽推定金蔵院跡?

▽推定新御塔門番所・慈尊院跡:手前の植栽区画が門番所跡、その奥の植栽区画が慈尊院跡であろう。

▽推定慈尊院跡:写真中央の植栽区画(現在は御陵の駐車場)が慈尊院跡であろう、背景は寺中松前院。

▽推定新御塔門番所・慈尊院・奥之坊・伝法院跡:手前植栽区画が門番所跡、その奥の植栽区画が慈尊院跡、

さらにその奥は墓地となり、ここが奥の坊跡で、二階建の建物付近が伝法院・杉の坊跡であろう。

▽推定伝法院跡:二階建建物付近が伝法院・杉の坊跡であろう。

◎石造三尊像3躯:享保年中(1716-1736)西方の成菩提院跡より三面の三尊石仏が出土し、当院に遷されたと伝える。

何れも藤原期のもの、凝灰岩製、高さはおよそ1m。

▽石造三尊祠 釈迦三尊石仏 薬師三尊石仏 ▽釈迦三尊石仏2 ▽薬師三尊石仏3

三尊の内、弥陀三尊は京都国立博物館に寄託中。

2023/04/14撮影:

○於京都国立博物館西庭園

石造阿弥陀三尊像:平安(12世紀)、安楽寿院蔵

中央の阿弥陀如来をはさんで向かって右に蓮台を持つ観音菩薩、左に合掌する勢至菩薩を配する。

当時流行した浄土思想にもとづくもので、阿弥陀が往生者を迎えに来る場面、すなわち来迎を表す。

◎冠石:鳥羽上皇の冠をこの石の下に埋めたと伝える。

安楽壽院冠石

◎五輪石塔:【重文】、弘安10年(1287)の銘が刻まれる。もとは如法経塔と云われたと云う。花崗岩製、高さ3m。

安楽壽院五輪石塔1 安楽壽院五輪石塔2 ▽安楽寿院五輪塔3

2021/04/09撮影:

安楽寿院五輪石塔4

202505/08撮影:

この五輪塔が建立された弘安年中は鎌倉時代であり、以下の出来事があったという。

弘安4年元・高麗連合軍の来襲(弘安の役)

弘安7年北条時宗薨去。北条貞時、第9代執権となる。

弘安8年平頼綱が安達泰盛を討つ(霜月騒動)、幕府内の権力闘争で内乱の様相を呈す。

なを、2022年から2023年に解体修理が行われ、この時2つの巨大な基礎石にこの五輪塔は据えられていることが判明、五輪塔は当初の位置を保つことが判明する。

安楽壽院五輪石塔5 安楽壽院五輪石塔6

◎墓地:旧金堂の南東に墓地が残る。歴代の墓碑が多く残るも、具体的な歴代の名称が不明のため、詳細は不明。

なおこの付近に礎石などの遺物と思われる石材が散見される。金堂などの遺物とも思われるも確証はない。

▽安楽寿院歴代墓碑1 ▽安楽寿院歴代墓碑2

▽金堂などの礎石類か1 ▽金堂などの礎石類か2 ▽金堂などの礎石類か3

2015/01/02撮影:◎雪景色

安楽寿院大師堂2 安楽寿院大師堂3 大師堂薬師堂鐘楼 安楽寿院鐘楼2

安楽寿院旧前松院2

安楽寿院旧前松院3

安楽寿院旧前松院4

安楽寿院新本御堂3 安楽寿院新本御堂4 安楽寿院新本御堂5

鳥羽天皇陵法華堂4

鳥羽天皇陵法華堂5

◇安楽壽院法華堂

鳥羽天皇陵:本御塔は慶長17年(1612)に仮堂が建てられた後、「文久の修陵」により、本御塔(仮堂)は撤去・移転され、その跡地には元治元年(1864)

現在の法華堂が建立される。

2002/04/20撮影

鳥羽天皇陵法華堂 鳥羽天皇陵法華堂2

2013/07/08撮影:

鳥羽天皇陵法華堂3

※法華堂造営から昭和20年までの時代は天皇教暴威の時代であったため、天皇の威厳が発露されるように陵域は改造されたのであろう。

▽鳥羽天皇陵 ▽鳥羽天皇陵法華堂6 ▽鳥羽天皇陵法華堂7 ▽鳥羽天皇陵法華堂8

2021/04/09撮影:

鳥羽天皇陵法華堂9

2025/05/08撮影:

鳥羽天皇法華堂10 鳥羽天皇法華堂11

鳥羽天皇:祖父は白河法皇、大治4年(1129)より崇徳・近衛・後白河の3代28年にわたり院政を行う。

近衛天皇の即位は、皇位継承をめぐる宮廷内部の対立となり、その結果は保元元年(1156)の保元の乱を惹起する。

なお熊野参詣は23回を数えると云う。

美福門院については、紀伊最上廃寺の項

及び紀伊高野山の六角(荒川)経蔵の項を参照。

★成菩提院三重塔跡

白河天皇成菩提院陵:白河上皇はこの地に自らの墓所として三重塔を建立。

上皇は大治4年(1129)崩御,衣笠山山麓で火葬され遺骨は衣笠香隆寺に埋葬。

天承元年(1131)三重塔に付属する御堂成菩提院が成り,同塔内に改葬。

三重塔のその後は不詳。

成菩提院は荒廃後、覚明坊長西(法然の高弟)によって再興、文明3年(1471)東九条に移転九品寺と号す。

2005/10/19撮影:

白河天皇陵1 白河天皇陵2

白河天皇陵3:ここに成菩提院三重塔があったものと思われる。

※写真で判断する限り、石垣・堀などは後世(おそらくは明治維新前後から昭和20年までの天皇教狂信の時代)のそれらしく見せる改造と思われる。

なお、御陵は現在33mの正方形であるが、発掘調査によって、元は一辺56mの正方形であり、周囲には幅約8mの堀が巡らされていたことが判明する。

2021/04/09撮影:

白河天皇成菩提院陵4

2020/01/25撮影:

鳥羽殿の場所とはかけ離れた場所であるが、成菩提院阿弥陀堂の後裔として九品寺がある。

九品寺:

本寺の源は天承元年(1131)鳥羽上皇が鳥羽殿に建てた白河法皇陵成菩提院阿弥陀堂に始まると伝える。

鳥羽殿の衰退とともに阿弥陀堂も荒廃するも、鎌倉初期、洛北に移り、浄土宗長西が復興し、九品寺義の本寺となる。

鎌倉後期ともあるいは文明3年(1471)ともいうが、現在の地に移される。

その後、寺運はますます衰微するも、江戸期に袋中が入寺して中興する。

山城九品寺

★北向不動院

寺伝では、大治5年(1130)鳥羽上皇の勅願により建立。本尊不動明王は覚鑁作と伝え、王城鎮護のため北向きに安置されたことから、「北向不動尊」と呼ぶという。

もとは延暦寺末寺であったが、現在は単立寺院である。現在の建物は,正徳2年(1712)東山上皇の寄進による。

2015/12/28撮影:

北向不動西門 北向不動東門

北向不動東側景観:この写真中央の1間社流造の社が東竹田から遷された山王権現社と思われる。

北向不動本堂1 北向不動本堂2 北向不動護摩堂? 北向不動薬師堂 北向不動鐘楼跡

北向不動客殿・庫裡 北向不動客殿・庫裡2 北向不動客殿・庫裡3

★竹田48塚

竹田には古来多くの古墳が散在し、これを総称して俗に48塚という。これは鳥羽離宮の遺蹟であろうという。

これ以外に、成菩提院塚・後宮塚・中宮塚は陵墓参考地となり、今に残る。

成菩提院塚は尊称皇后昇子内親王(後鳥羽天皇皇女)が被葬者とされる。

後宮塚は宮内庁では被葬者想定は不明とする。この一帯は、鳥羽離宮の一つ田中殿に付随した金剛心院のあった場所である。

しかし、現在、ここは京都南インターのラブホ街に変貌し、塚はそのラブホ街の真っただ中にある。立地も凄いが、面積も狭小で、陵墓参考地故に生き延びている感がある。

鳥羽離宮復元図:「京都・安楽寿院と紀州・”あらかわ”」和歌山県立博物館、2010 より

本図の中央やや東に成菩提院塚があり、そのやや西に後宮塚がある。

2021/02/11撮影:

山城竹田成菩提院塚:道路を挟んだ北側一帯はラブホ街である。

2023/03/26追加:○「院政期最大の遺跡 鳥羽離宮跡を歩く」:このあたりは泉殿の推定地であるが、詳細は不明。塔跡か?。

山城竹田後宮塚:ラブホ街の真っただ中に陵墓参考地として、哀れな状態で辛うじて残る。

2023/03/26追加:○「院政期最大の遺跡 鳥羽離宮跡を歩く」:鳥羽上皇造営の金剛心院九体阿弥陀堂の基壇上に位置していることが発掘調査で確認される。

★西行寺跡

白河天皇成菩提院陵の北約100mの所にある。今は「西行寺跡」の石碑のみ残り、傍らには小さな地蔵堂がある。

ここは西行が佐藤義清と称した鳥羽殿の北面の武士だったころの宅跡と伝える。

江戸期には一宇の草庵があったが明治11年東竹田の観音寺(伏見区竹田内畑町278)に合併される。観音寺には西行法師と称する木造坐像を安置する。

2021/02/11撮影:

山城竹田西行寺跡1 山城竹田西行寺跡2

2023/03/26追加:

○「都名所圖繪」 より

竹田西行寺など絵図

2006年以前作成:2026/02/28更新:ホームページ、日本の塔婆

|