|

|

|

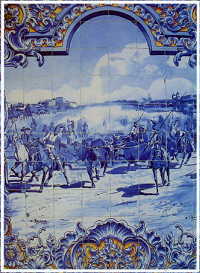

アズレージョとは装飾タイルのこと。そのルーツはイスラムの陶器で、15世紀にスペイン経由でポルトガルに渡ったといわれる。

16世紀後半からは、国内でも盛んに生産されるようになり、今やポルトガルの代表的伝統工芸の1つとなった。

白地に青色の染付けを基調とした装飾は、聖堂や宮殿はもとより、駅や街角の装飾にも用いられ、生活に密着した工芸としてポルトガル独特の景観を、至る所で見ることができる。 今回のポルトガル旅行の楽しみの1つは、そのアズレージョを実際に見ることでもあった。ということで、今朝は早起きして、ボンバル公爵広場近くにあるという体育館に出かける。 あまりにも早朝だったため、中には入ることができなかったが、玄関ホールや外観だけでも、目を見張るような美しさに感激。しばし時が過ぎるのを忘れるほど素晴らしかった。 この町は、石畳であっても模様が描かれていることがあり、なんとも芸術的な石畳にも感動する。 あまりに見とれて下ばかり見ながら歩いていると、たまに剥がれたまま放置してある箇所もあり、そこでつまずきそうになったりと、それもポルトガルらしさと思えてきた。 白地にブルーの取り合わせは、私のお気に入りの配色でもあった。お気に入りの一つとして使っている、オランダのデルフト焼きもそうだ。 帰りの荷物のために、行きの荷物は羽が生えるほど軽くしたのも大成功だった。このアズレージョを買って帰ろうとしていたからだ。 通常このような大荷物は、ヴァスコ・ダ・ガマの航海をなぞるようにケープタウン・喜望峰周りで2ヶ月かけて大航海してくる。 しかし、再会まで2ヶ月もかかるというのは、せっかちの私には待ちきれない。 ということで、そのまま壁として使えそうなくらい大きい荷物を、結果的に航空機で持ち帰ることにする。 これが、このあと、この旅の最大の揉め事になるとは、思いもよらなかった。 でも、それが想像できてしまっては、面白くない。トラブルやハプニングがあるからこそ、新しい体験もある。 冷静な判断力、急ぐところでは誰よりも急ぐ(今回はギリギリのトランジットをわざわざ避けたが)、不満があれば文句は言う、可能な限り泰然として抗議に挑む。 でも状況を見て、諦めるところではさっさと諦める。そしてうれしかったときには、素直に感謝の気持ちを言葉にする。これが私の旅のスタイルである。 旅はそれぞれ、楽しみ方の違いはあるので、自分のペースでいい。私は、いつも“風吹くままに”と特にこだわりないと言っている割には、この旅行記もずいぶん長編だ。 ついでに、南欧までわざわざシンガポール航空で飛ぶのも、こだわりがないと言いつつ、これまた矛盾だらけの長旅だ。 昨日は歩きつかれたこともあり、土地勘もつかめず、装飾タイルの小売を探すことはできなかった。が、今日は俄然元気いっぱいである。 早起きして、体育館で見たアズレージョが元気にしてくれているようだった。 午前中は、もうひとつの丘にあがり、その足でべレン地区へ向かう計画、午後からは体を休めるために、ホテルに戻り、 バイシャ地区を中心に日本に持ち帰るアズレージョを探しながら散策と考えていた。 | アズレージョ |

ケーブル乗り場 |

さてベレンへは、ホテルの前から15番のトラムに乗れば、乗り換えなしの30分で行ける。でもこれではあまりにもつまらない。

ちょっと大回りにはなるが、地下鉄を使えばビッカのケーブルに行ける。このケーブルは、よく旅行会社のポスターなどに使われる風景だ。

両側に家々がぎっしり立ち並び、黄色のケーブルが急坂を行き来、その向こうには青く輝いたテージョ川と、最もリスボンらしい場所である。 しかしながら、こんなに有名な場所でありながら容易に見つけることができず、深みに嵌る。 しっかり地図を確認していないこともあるが、見落とした原因は、ケーブル乗り場が建物の中から出るということであった。 これが分からず、猫しか通れないような細い路地や、ぎっしり駐車してある車と車の隙間をギリギリすり抜けたり、またここでも石畳につまずき、人の家の洗濯物の下をすり抜け、 ぱっと開けたところがあんなに探し回ったケーブルの軌道上だったりして。 この旅行中、近道をしようとしたり、迷い込んだりと理由は様々であるが、細い路地は至るところで歩いてきた。 実際に行き止まりで引き返したり、工事中で道が寸断されていたり(夜だとかなり危険)、また元の場所に戻ってしまったりと歩き回ったが、路地裏だからといって、 怖さを感じたこともなければ、不衛生さも全くなかった。むしろ、表通りでは見られなかった窓に花が飾られてるような光景にも出会えた。 リスボンで、夕方こういうところを歩けば、炭で焼いたイワシやネコのウワマエもはねることができたかもしれない。冬の風物詩である焼き栗売りは、街角でも見ることはできたのだが。 ところでこの国に生息するネコは、どこで見てもいい成長をしている。肥料がいいせいか、栄養が行き届いている。中には、漬物石になりそうなくらい大型もいる。 捕まえて中国にでも持ち込めば食糧になること間違えなさそうなネコたち。きっとポルトガル人同様、魚介類を食べ歩き、たまには白ワインでも飲んでいるのであろう。 そう思うと、以前カンボジアで見た牛たちは、上野動物園へ持ち運んだら、プラカードは間違えなく「ウマ」であろうほど、スマートだった。これも運命なので仕方がない。 |

|

かなり道草を食べながら、やっとジェロニモス修道院に着いた。ここもリスボンのハイライトの1つである。

この人たちはどこから発生したのだろうか、と思うほど観光客でいっぱいだ。しかも広い駐車場には大型観光バスがずらりと勢ぞろいしている。

日本人の団体も何組か見たが、一人旅をしている日本人はポルトガル滞在中1人も見かけなかった。 大航海時代、「ここで地果て、海始まる」と歌い上げられたこの地、リスボンのベレン地区は、海の彼方に進むしか未来はないと、運命づけられた。 その後の大海原を我が物とした輝かしい歴史の出発点でもある。その輝いた時代の足跡を残す遺産の1つが、この修道院である。 大航海時代の栄華を反映させた建築物は、往来の時代を甦らせてくれる。レース細工のように繊細な彫刻が美しい。 天にむかって聳え立つ柱は、ヤシの木を模倣したといわれ、海洋をモチーフしたデザインが刻まれている。 インド航路を発見したヴァスコ・ダ・ガマ、その偉業を一大叙事詩として歌い上げたポルトガル最大の詩人ルイス・デ・カモンエスは、この教会に眠っているそうだ。 ここのハイライトは、中庭を囲む55m四方の回廊。石灰岩を使い、緻密な彫刻を施した2階建てのアーチは繊細優美である。この修道院は1983年に世界遺産に登録されている。 | ジェロニモス修道院回廊 |

オーナー(中央)と店のスタッフ |

午後からは、繁華街での買い物の時間に充てた。まず訪れたのがアズレージョ専門店。船便での発送も受け付けるという本格的なショップである。

たしかに専門店であるだけに品揃えは豊富だが、今ひとつイメージに合うものが見つけられず店を出る。次ぎは、陶器屋さん。ここにもアズレージョは多かった。

しかし、気に入るものがなく、ここもパス。さて3軒目と4軒目は休みだった。バイシャ地区にお土産ものを扱うお店は少なくないが、アズレージョを扱うところは意外に少なかった。

だめもとで飛び込んだ5軒目。ポルトガルの伝統工芸の1つであるレースと刺繍の専門店のショーウィンドにアズレージョが飾ってあったため、中をのぞいてみた。 間口は狭いが、中は外から想像できないくらい広く、しかも地階フロアーはすべてアズレージョだった。 店に入るなり、ディスプレイしてある商品のセンスの良さを感じ、お店そのものが大変気に入ってしまう。 コルクの生産の全世界の90パーセントを占めるというだけに、見たこともないコルク製品(コルクの人形、壁掛け、ハンドバック、かばん、財布)など目を楽しませてくれた。 また、オーナーのアントニオ氏は英語が堪能で、お店に入るなり気持ちよく迎えてくれたのも、ここが気に入ってしまった理由かもしれない。 日本からアズレージョを探しに来たんだ、と告げると、私の好みとサイズを念入りに聞いてくれ、地階に案内されたアズレージョには、見たとたん一辺に気に入ってしまった。 白地にブルーとイエローの装飾で、大航海中の帆船をデザインしたもの。まさに夢にまで見たイメージピッタリのものだった。 このアズレージョは、オーナーも自信を持ってお勧めできるものらしく、その素晴らしさをこんこんと語ってくれた。 昨年ナミビアで、高さ1mくらいある木彫りのお面を購入したが、どうみてもそれより遥かに大きい。さてどうやって、このアズレージョのパネルを運ぶか。 買うことは決めたが明日まで時間が欲しいと告げ、明日来ることを約束して店を出る。 この店で、この大型装飾品の他、アズレージョのトレイ、壁飾り、なべしきなどを含めて、トータルで40枚くらいのタイルのピースを購入。 往路は数キロの荷物が、帰りにはコワレモノ重量物ばかり増え、それにも懲りず以前好評だったチーズをドイツでまたまた買い込み、フランクフルトからの受託荷物が47.7Kg、 これに機内持ち込みを含めると推定54Kgの荷物を持ち帰ってきたことになる。 この重量は1人で耐え切れる許容をはるかにオーバーしていた。買い物しているときは気にならないが、こういう、普通の人が嫌がるようなものを買ったときに限って名古屋便ではないのは、 なんとも計画性が乏しい。以前ジャカルタで、これまたスーツケースと同じくらい嵩張る帆船を買ってきたときは成田空港だった。 東京駅のホームの長いこと、階段の多いこと。しかも、もう少しで寝過ごすところで、同じ車両で寝ている人を全員起こすくらい騒々しく、嵐のように成田エクスプレスを飛び降りた記憶がある。 風まかせの旅と言えども、チャンギでは突風のように乗り換え、ターミナル2ではタイガーバーム荒らし、時には台風にも嵐にもなる、何とも迷惑なヤツである。 さて、今回も関西空港であることにホテルに戻ってから気がついた。「さあ、どうする?」 関西空港から新大阪を経て、京都を結ぶJRの空港特急“はるか号”は、現在滋賀まで延びている。 滋賀まで来るなら、なぜ名古屋まで来ない?と、ここでまた現実逃避。 |

|

ランチが油濃かったせいか、胃にもたれていたので、夕食はあっさりしたものを選んだ。19:00という時間は早めの夕食なのだろうか、お店に入ったときはそれほど混んでいなかったが、

出るころにはすっかり地元の人で賑わっていた。注文して間もなく、調理したなべごとリゾットが出された。さて、どうやって食べるのか?

迷っていたら、ウェイターが来て、なべから皿に移して食べるんだと説明される。なべごと抱えて食べようとしていたので、ちょっと恥ずかしかった。でも、考えてみれば当たり前。

それくらいお腹が空いていたのだったということにしておこう。 米はここポルトガルではよく食べられるらしい。日本のお米に対して少し長く、味そのものはない。 お米だけを食べるとパラパラしている感じ。タイ米やインディカ米に近い。だからか、白いごはんとしては、1度たりとも見る機会がなかった。 さもなければ、白いご飯に何かおかずやスープをかけて食べるという、東南アジアとほぼ同様のスタイルであった。そのタコのリゾットも同様、長細いお米であった。 こういうパラパラライスにスープやおかずが掛かっていると、インドネシアの習慣が出てしまう。思わず手掴みで食べようとした。「いやいや違う、手を洗う皿がない!」 スープの色は、日本料理ではあまり食事としては見かけない赤紫色をしていて、ちょっと毒毒しい外観。 中身は至ってシンプルで、タコを細かく切ったものに、コリアンダーが煮込んであるだけであった。 見た目は少しグロテスクで、くどそうな感じがしたのだが、味の方は意外にもあっさりさっぱりしていて、疲れている胃腸には、大変優しいメニューで一気に完食してしまった。 | タコのリゾット |

| |前ページへ| | アズレージョ| | バイロ・アルトの路地裏で| | ジェロニモス修道院| | ショッピング| | 夕食はタコのリゾット| | 次ページへ| |

|

|