隣接する刀剣王国備前国にその供給の多くを求めていたので、この国の刀匠はあまり振るいませんでした。

<鎌倉時代>

■国吉(くによし) 約640年前

大和手掻系から播磨国小川庄で一派を築きましたが、作品はほとんど現存しません。

<室町時代>

<戦国期>

■政則(まさのり) 約500年前

赤松政則。備前、播磨、美作を領した武将。足利幕府の重臣。武将の作品として珍品の部類になります。

<江戸時代>

■鈴木宗栄(すずき むねひで・そうえい)業物 約300年前

三代目。初代の時、姫路城主池田家に招かれました。のち備前岡山藩主池田家の藩工となり、池田家重宝の左文字(さもんじ)を写したところ、本物の左文字より出来がよいと「左(さ)」の「右」にでるものというほめ言葉を与えられ、通称「右作(うさく)」と称したとされますが、その作刀は残っておらず不明です。

■手柄山氏重(てがらやま うじしげ) 約330年前

姫路市の小山である手柄山で藩工を務めました。三代目の時、名を氏繁と改銘しました。

■手柄山氏繁(てがらやま うじしげ) 約270年前

三代氏重が氏繁と改銘し初代氏繁となりました。のちの四代目氏繁は五代目を兄の子に譲り、別家を立てて大阪へ出ました。これが新々刀期の手柄山正繁です。

■大和守正家(やまとのかみ まさいえ) 約380年前

備後国三原末流。

■高橋吉重(たかはし よししげ) 約330年前

本国美濃。明石住。

<新々刀期>

■手柄山氏繁(てがらやま うじしげ)約180年前

初銘氏重。三代目氏繁。代々姫路藩の御用を務めてきました。弟が磐城国に手柄山正繁として居ます。末弟の繁広は山城国伊賀守金道家六代目に養子に入り、金道家を継いでいます。

備前国は古来鉄資源に恵まれ、水質が良く、裏の熊山から良質の松炭が大量に入手でき、牛窓の港に近く、政治や権力の中心から適度に離れ、これらの盛衰の被害を直接受けずに済んだことから、量、質共に全国一位を誇り、刀剣王国になりました。銘鑑に記載されている刀工は古刀期だけでも千二百人以上あり、相州の十六倍、山城の十二倍、美濃の五倍にもなります。また、備前の鍛治は次へのバトンタッチが上手く行われています。しかし、平安時代から長きに渡って続いた長船鍛治も度重なる吉井川の氾濫で水没し死者七千数百人という膨大な人名を失い、そのほとんどが刀工やその家族、刀剣関係者であったそうです。鍛治場も道具も流され再起不能に陥り、桃山時代には祐定一家を残すのみで新刀期を迎えています。

<平安時代>

古備前

古備前とは平安後期から鎌倉初期にかけて、備前長船(びぜんおさふね)に住した鍛治達の総称です。

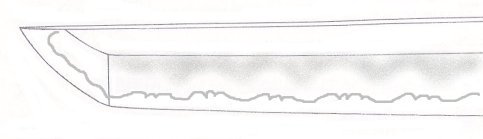

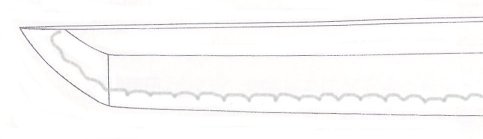

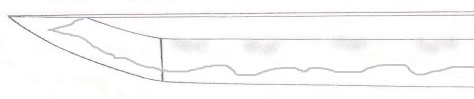

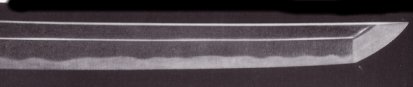

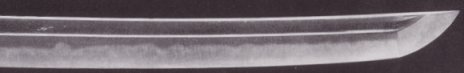

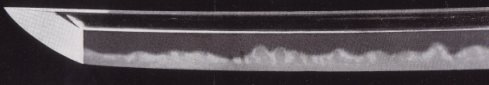

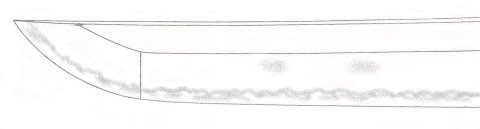

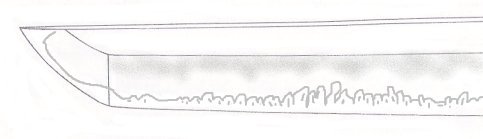

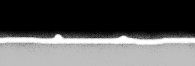

<作風>この時代には匂本位の備前伝がまだ確立していないので、同時代の山城伝のような焼幅の狭い直刃仕立ての小乱れ、直刃に小丁子を交えた刃文を焼き小沸が付き、その沸がこごって洲のようになるという特徴があり、純然たる匂出来の作はありません。映りもはっきりとしたものではなく、断続的に現れる地斑映り(じふうつり)というものになっています。この小沸出来の直刃調の作風が一文字派によって、元から先まで連続する匂本位の丁子刃へと変化していきます。

| 古備前の刃文(沸がこごる) |

|

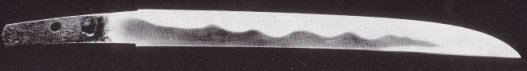

| 古備前の作風 |

|

■助包(すけかね) 約1000年前

鎌倉時代にも同銘が居るようです。

■吉包(よしかね) 約950年前

●友成系

■友成(ともなり) 約1000年前

伯耆国安綱(ほうきのくにやすつな)、山城国三条小鍛治宗近(さんじょうこかじむねちか)と共に日本最古の三匠と称せられる名匠です。同銘が鎌倉時代にまで及んでいます。厳島神社に国宝の太刀があります。

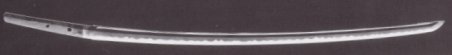

| 厳島の友成(二尺六寸四分・国宝) |

|

| 徳間書店「日本刀全集」第2巻より |

■信房(のぶふさ) 約1000年前

酒井忠次が軍功により徳川家康から拝領した国宝の太刀、稲束十万束にも相当するくらい高価な名刀ということから「十万束」と呼ばれる御物の太刀などがあります。

古備前三平(こびぜんさんぴら)

友成系の高平、包平、助平の三人を総称してこう呼びます。

■高平(たかひら)

現存する作刀はありません。

■包平(かねひら)約1000年前

国宝で享保名物牒にも所載されている備前藩主池田家伝来の「大包平(おおかねひら)」があります。三尺近い太刀で刀姿の上からは鎌倉中期の作(猪首切先で身幅が広く踏張りがある)とも見られるものです。伯耆国安綱の「童子切安綱(どうじきりやすつな)」とともに日本刀の両横綱と称される名刀です。

| 大包平(二尺九寸四分・国宝) |

|

|

■助平(すけひら) 約1000年前

御物に在銘の太刀があります。

●正恒系

■正恒(まさつね) 約1000年前

友成と共に古備前鍛治の双璧です。蜂須賀家旧蔵品の国宝「蜂須賀正恒」、徳川美術館所蔵の国宝、岡山美術館所蔵の重要文化財などがあります。古伝書に「七種の正恒」と記され、「正恒」と二字銘に切りながら、銘振りの違う数人の正恒が確認されています(鎌倉初期まで正恒銘の作があります)。

| 正恒の太刀(二尺三寸八分・国宝) |

|

| 徳川美術館蔵品抄6より |

■真恒(さねつね) 約900年前

二代将軍徳川秀忠が、駿州久能山東照宮(静岡)に奉納した太刀(国宝)があります。

| 久能山の真恒(二尺九寸五分・国宝) |

|

| 徳間書店「日本刀全集」第2巻より |

■恒次(つねつぐ) 約950年前

古青江(備中国)にも同銘の刀工が居ます。

<鎌倉時代>

末古備前

鎌倉初期の元暦(1184年)前後の備前長船鍛治を、末古備前(すえこびぜん)と呼びます。

■高綱(たかつな)約800年前

■利恒(としつね)約800年前

■遠近(とうちか)約800年前

■行秀(ゆきひで)約780年前

■吉包(よしかね)約750年前

■助守(すけもり)約720年前

■近包(ちかかね)約710年前

一文字系

一文字(いちもんじ)とは、古備前鍛治に続いて福岡に現れた流派で、定則を祖としてその多くが中心(なかご)に太刀銘に「一」の字を切ったことからこう呼ばれます。これは一種のトレードマークのようなもので、鎌倉中期以降この「一」のみを切ったものが多く、これだけで個人銘は分かりません。「一」だけを切ったものに御物の「道誉一文字」、国宝「長篠一文字」、上杉謙信愛用の「姫鶴一文字」、浅井長政佩用の「浅井一文字」などが現存します。

●古一文字

鎌倉初期の、古調で古備前とも違う作風のものを「古一文字」と呼び、福岡一文字と区別しています。古備前風の焼刃で、乱れが2個くっついて綴じ付いて輪のようになっている所があります。砂流し、金筋働き鋩子はわずかに乱れ込んでいます。

| 古一文字の作風 |

|

■則宗(のりむね) 約800年前

御番鍛治筆頭。定則の子。山王さんの名で知られる東京日枝(ひえ)神社に将軍吉宗が寄進した国宝の則宗太刀があります。この神社は徳川将軍家の鎮守のように信仰され、そうそうたる名工達の作があります。

| 日枝神社の則宗(二尺六寸・国宝) |

|

| 徳間書店「日本刀全集」第1巻より |

■助宗(すけむね)

則宗の子。御番鍛治。「継俊」とも。大一文字とも言われます。上杉謙信愛用の太刀が山形県米沢の松岬(まつざき)神社に奉納され、重要文化財になっています。

■助則(すけのり)

助宗の子。隠岐御番鍛治。

■信房(のぶふさ) 約800年前

御番鍛治。古備前にも同銘が居ます。その子信包、信正。

■宗吉(むねよし) 約800年前

則宗娘婿。御番鍛治。

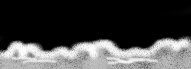

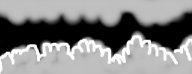

●福岡一文字

古一文字に続いて現れ、鎌倉中期に最も栄えました。

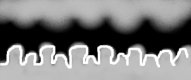

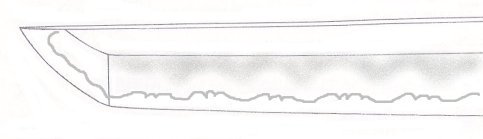

<作風>時代に応じた豪壮な姿で、匂本位の丁子刃を主とした、焼幅に高低差のある華やかな作風を造り刃文の華麗さを誇っています。つまり乱れの幅の広い、また焼き幅の揃った重花丁子、大房丁子で表裏の刃文がよく揃い、働きも見事で乱れ映りのたつ技量の高さをしましています。鋩子も刃文同様乱れ込んでいます。銘は単に「一」とだけ切るもの、刀工銘のみのもの、「一」の下に刀工銘を切ったものがあります。ちなみに、福岡一文字の「一」の字は、初めと終わりに力を入れて切ってあります。

| 大房丁子 |

重花丁子 |

福岡一文字の一 |

|

|

|

| 福岡一文字の作風 |

|

■助房(すけふさ) 約780年前

則宗門人。

■助真(すけざね) 約740年前

二代助房の子。後に相模国へ移住し「鎌倉一文字」一派を形成します。

■吉房(よしふさ)

助房の子。御番鍛治。同銘が数代有り後代の作かと思われる大磨上額銘の東郷元帥佩用の太刀が重要文化財に指定されています。

| 吉房の太刀(二尺二寸七分・国宝) |

|

|

| 徳間書店「日本刀全集」第1巻より |

■延房(のぶふさ)

信房の子。御番鍛治。

■吉包(よしかね)

吉房の弟。左近将監。

■吉家(よしいえ)

宗吉の子。

■則房(のりふさ)

備中国へ移住し、片山一文字一派を形成します。

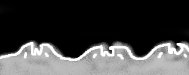

●吉岡一文字

長船の吉井川の対岸の吉岡に住した一派を吉岡一文字と言い鎌倉末期から南北朝時代にかけて作刀しています。。

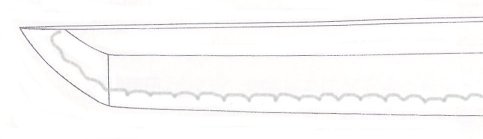

<作風>豪壮な姿に匂出来の腰の開いた丁子乱れや逆足の混じるものが多く、先に行くに従い乱れが小模様になり鋩子も乱れ込みます。また吉岡一文字の「一」の字は、逆鏨(右から左へ切る)で切ってあると言われます。

| 吉岡一文字の腰開き丁子 |

|

| 吉岡一文字の作風 |

|

■助吉(すけよし)約710年前 業物

福岡一文字助宗の孫。吉岡一文字一派の祖。

■助光(すけみつ)

助吉の弟とも子とも言われている吉岡一文字随一の名匠。左近将監。国宝の太刀があります。

●正中一文字

正中(しょうちゅう)とは鎌倉末期の年号で、これ以降備前国和気群岩戸で鍛刀した一派をこう呼びます。岩戸一文字とも呼ばれます。

<作風>直刃に足、小乱れ混じりの他の一文字に比べて華やかさに欠け、比較的作品も少ないです。

| 正中一文字の作風 |

|

■吉氏(よしうじ) 約670年前

■吉家(よしいえ)

吉氏の子。

●片山一文字

刀剣書などでは「片山一文字」を備中国へ入れているものが多いのですが、福岡一文字助房の子である則房が備前国福岡近くの片山へ住し、のち一部が備中国片山に移住あるいは両地域間を行き来した一派であるという説もあります。つまり備前、備中両国に「片山」という地があったようです。ここでは片山一文字は備中国に入れ、他の刀剣書と合わせました。

和気系

■重助(しげすけ) 約730年前

和気(わけ)庄に住したことからこのように呼ばれます。

●直宗派

■国真(くにざね) 約800年前

福岡一文字直宗の子である国真が和気庄へ移住。

■国貞(くにさだ)

国真の子。国宗の兄。

■国宗(くにむね) 良業物

国真の子。のち相州へ移住し、山城国粟田口国綱と共に相州鍛治の基礎を築いた備前三郎国宗。

長船初期物

古備前一派が長船に住しその名声を高めて以来、長船は非常に繁栄しましたが、鎌倉初期に一文字一派にその名声を奪われ影をひそめていましたが、鎌倉中期になると一文字一派の衰退に代わって再び脚光を浴び、次々名匠を生み出しました。

■光忠(みつただ) 約760年前

古備前正恒系。長船鍛治の頭領として、多くの名匠を育てました。戦国武将に好まれ織田信長などは大の光忠ファンで三十二口(ふり)もの光忠を秘蔵していたそうです。

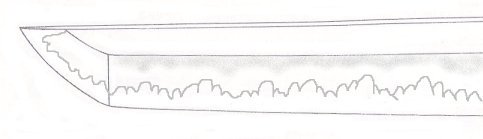

<作風>光忠は古備前系の鍛冶ですので、初期には古備前同様地斑ごころの地肌に小乱れに小丁子わ交え沸づいた焼刃を焼いています。後期には福岡一文字に範を採り、時代的要求から猪首切先の豪壮な姿で、焼き幅に広狭のある匂本位の大丁子、蛙子丁子を焼き、福岡一文字ほど高低差はないですが、それでも高いところは鎬に迫るほどで映りがたちます。金筋、稲妻などが横手下から鋩子にかけて現れています。鋩子は下の図のように上がって焼詰風ですが、切先の刃こぼれ等で研ぎつけた為と言われています。

| 光忠の蛙子丁子 |

光忠の焼詰め鋩子 |

|

|

|

| 徳間書店「日本刀全集」第2巻より |

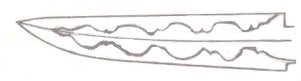

| 光忠の初期作と完成期の作風 |

|

|

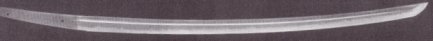

■長光(ながみつ) 約720年前

光忠の子。初代長光。左衛門尉。最も多くの名作を残しています。その一つに国宝「大般若長光(だいはんにゃながみつ)」があります。長篠の合戦の戦功に対して徳川家康から家臣の奥平信昌に与えられたもので、室町以来の名物で長光の傑作です。室町時代にその代付が六百貫という他に類を見ない高値(三百両)であったので、とてつもない高値が大般若経六百巻に(貫と巻)通じるところからこう名付けられました。ちなみに天正時代の代付は正宗五十貫、宗近が百貫とありますので、いかに高値かが分かります。※代付とは一般の販売価格ではなく、価値を示すものです。

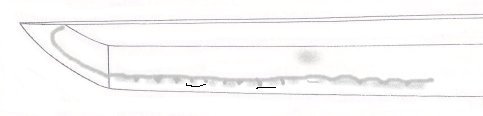

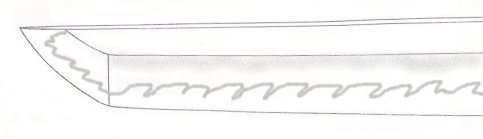

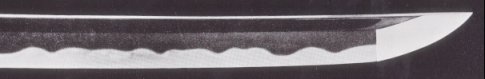

<作風>父同様猪首切先の豪壮な姿に、焼き幅に広狭のある丁子乱れを焼き、蛙子丁子や頭が尖った刃を交え中程が特に大模様になって華やかになり、ます。乱れ映りが鮮明にたつのが特徴です。後期には優しい姿に直刃仕立ての丁子交じりというおとなしい作になっていきます。鋩子はいわゆる「三作鋩子」になっています。※三作とは長光、真長、景光の山工です。横手でわずかに張り、その上で細くなってのたれて返る鋩子をこう呼びます。

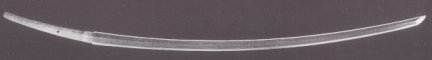

| 三作鋩子 |

長光の作風 |

|

|

| 大般若長光 |

|

| 徳間書店「日本刀全集」第2巻より |

■順慶(じゅんけい) 大業物

古来、初代長光の晩年の法号とされてきましたが、現在は別人説が有力だそうです。佐野美術館所蔵のほか数点しか確認されていないようです。

■二代長光 約700年前 大業物

将監長光(しょうげんながみつ)。初代の子。数代同銘が続いています。

■則光(のりみつ) 良業物

二代長光門人。古則光。

■景秀(かげひで)

光忠弟。伊達政宗愛刀で大男を一刀両断しなお勢い余って土中に五、六寸もめり込んだと言われる重要文化財があります。

■景依(かげより) 良業物

景秀の子。

■景安(かげやす) 良業物

光忠弟。

■景光(かげみつ)約700年前 大業物

初代長光の子。左兵衛尉。長船三代目の名匠。同銘が数代続いています。楠木正成佩用の太刀で国宝の「楠公景光」があります。別名「小龍景光」とか「のぞき龍景光」とも呼ばれます。磨上の太刀で、腰元に小さな倶利伽藍が彫られており、はばきの上に小さな倶利伽藍が首を出しているのでこう呼ばれます。幕末の山田浅衛門(お試し役・首切り浅衛門)が所持し、明治天皇に献上され軍刀として佩用されていました。現在東京国立博物館にあります。新たに片落ち互の目という刃文を造っています。

| 片落ち互の目 |

小竜景光 |

|

|

| 講談社「日本刀の歴史と鑑賞」小笠原信夫氏著より |

■景政(かげまさ) 大業物

初代景光の弟。秩父神社に奉納された兄弟合作の太刀が国宝に指定されています。

■真長(さねなが) 約720年前 業物

初代長光弟。

■近景(ちかかげ) 良業物

真長の門。明智光秀愛用の重要美術品、上杉謙信所持のものなどが現存します。

畠田系

■守家(もりいえ) 約750年前

長船に隣接する畠田に住し、畠田一派を樹立した名匠。同銘が数代続いています。作風は長船光忠同様蛙子丁子を焼いて有名ですが、地鉄が光忠よりもゆるみ大肌になります。また鋩子も光忠とは違い、横手上で乱れがゆるんだものとなっています。

| 守家の鋩子 |

|

■家助(いえすけ)

初代。守家の子。

■真守(さねもり)

初代。家助の子。

■守重(もりしげ)

二代守家の子。同銘が数代続いています。

■元重(もとしげ)約700年前 最上大業物

守重の子。古元重(こもとしげ)と言われ、南北長期に二代目が居ます。

鵜飼系

鎌倉末期から南北朝時代にかけての、備前宇甘(うかい)に住した一派です。鵜飼は宇甘の替え名。また一門「雲」の字を頭に付けているので「雲類(うんるい)」とも言います。

<作風>この一派は同じ備前国でありながら、他のものとは違った作風を示しています。山城伝に近い作風で山城伝は沸本位であるのに対して鵜飼は匂本位で直刃に逆がかった小足が入り沸こごりがあります。

■雲生(うんしょう)約700年前

■雲次(うんじ)

雲生の弟。

■雲重(うんじゅう)

雲生の孫。

<南北朝時代>

■吉守(よしもり) 約640年前

正中一文字。

■守長(もりなが) 約670年前

畠田守重の子。

■助義(すけよし) 約650年前 大業物

吉岡一文字助吉の子。

■二代景光(かげみつ) 約670年前

長船景光二代目。

相伝備前鍛治

相伝備前(そうでんびぜん)とは備前長船に居ながら備前伝に当時主流の相州伝を取り入れて鍛刀した流派のことで、兼光、長義が五郎入道正宗に学び、元重が正宗後継の貞宗に学んで備前伝を元にして当時流行の相州伝を加味した作風を残しています。

●兼光系

兼光系の鍛冶は、相伝備前とは言うものの、焼き入れや鍛法については備前伝を守っています。しかし焼き入れの温度が高いので地景や金筋などが現れています。

■初代兼光 約670年前 最上大業物

大兼光とも言われます。初代長船景光の子で長船正系を継ぎました。鎌倉末期から南北朝初期にかけて作刀しています。景光同様匂本位の片落ち互の目を焼いています。

| 兼光の刀(大磨上無銘) |

|

|

| 徳間書店「日本刀全集」第2巻より |

■二代兼光 約650年前

延文兼光(えんぶんかねみつ)とも言われます。南北朝中期の延文時代に活躍したことからこう呼ばれます。時代の影響で長寸が多いのですが、後年かなりのものが磨上げられています。焼き幅の狭い大模様の片落ち互の目を焼き鋩子は兼光鋩子と呼ばれる乱れ込んで先端がロウソクの炎のように尖っているものです。映りはとぎれとぎれに現れるので「段々の映り」と呼ばれます。また巧みな彫りを施してあるものも多いです。

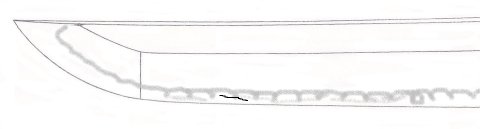

| 二代兼光の鋩子 |

|

| 延文兼光の作風 |

|

※兼光にまつわる武将の逸話はたくさんありますが、上杉謙信が相当な愛刀家で特に備前物が好きで終戦時まで上杉家では三十六口の刀が保存されていたそうです。その中に「竹俣兼光(たけのまたかねみつ)」というのがありました。もと竹俣三河守朝綱の愛刀であったのでこう呼ばれます。

浪人が小豆を買ってその袋を担いで帰る途中、袋からこぼれた小豆がポトリ、ポトリと浪人の指す刀の鞘の上に落ちるのですが、鞘の割れ目から覗いていた刃に当たって真っ二つに割れていくのです。これを見ていた武士が名刀だと言って買い上げ、領主の竹俣三河守に献上し「小豆兼光」と呼んで愛用していました。

これを上杉謙信が召し上げ、川中島の合戦で馬上より武田信玄に斬りつけたところ、信玄をかばった輪月平太夫を持っていた鉄砲もろとも切り下ろしたというものです。のち京に研ぎに出したところ、偽物が返却され清水の商家から発見され、関係する十数名が処刑になったそうです。そしてこの偽物を作ったのが初代越中守正俊でした。正俊は何も知らず、依頼されたことに応じただけですが、死罪は免れませんでした。時の京都所司代がその技術を惜しみ、一時九州に逃がしたそうです。その後帰京し多くの名作を残したと言うことです。豊臣秀吉がこの兼光を上杉家から買い、大阪城落城の際紛失。家康が黄金三百枚の賞金付きで探させましたが、ついに発見できなかったそうです。

※上杉謙信佩用の「小豆長光」というのもあり、この名前の由来は分かりませんが豆がこぼれて切れたというのはこの竹俣兼光の逸話です。

■忠光(ただみつ)約660年前 良業物

初代兼光門人。三代目忠光。系図では鎌倉時代に初・二代が居ますがこの三代目と思われる忠光の年紀入りの作品からしか現物はなさそうです。室町時代に後代が居ます。

■倫光(ともみつ)約640年前 良業物

初代兼光の子。「りんともみつ」と呼ばれます。

■義光(よしみつ) 約680年前

初代長船景光の子。二代あります。亀岡八幡宮に重要文化財の太刀があります。

■義景(よしかげ) 大業物

初代兼光門人。長巻直しや薙刀直しの磨上無銘の極付きが多いようです。伊達政宗愛用品が重要文化財に指定されています。

■兼光一門

基光(もとみつ)、政光(まさみつ)、師光(もろみつ・倫光の子)などが居ます。約640年前

●長義系

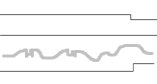

相伝備前鍛冶の中でも、最も相州風なのが長義系です。兼光などは焼き入れや鍛錬法は備前伝法を守っていますが、長義系はそれまでも捨てて荒沸本位の板目鍛えを採っています。焼き幅広く、互の目が二つ一組になって人間の耳の形のようになっている「耳片乱れ」を焼き、備前伝にはない砂流しがかっています。鋩子も焼きが強く大きく乱れ込んで返りが深くなっています。

| 長義の耳形乱れ |

長義の鋩子 |

|

|

■長義(ちょうぎ・ながよし)約640年前 大業物

正宗十哲の一人と言われますが年代的に無理があるとの説もあります。備前伝よりも相州伝の傾向を強くし、長船鍛治中の異端者。在銘の太刀は少なく重要文化財の太刀があります。

| 長義の短刀 |

|

| 徳間書店「日本刀全集」第2巻より |

■長重(ながしげ)

長義の兄。正宗の門人になったのはこの長重で、弟の長義に伝授したという説があります。本阿弥光徳(桃山時代の名鑑定家)の指料として有名な国宝の短刀があります。

■長守(ながもり) 良業物

長義の子。

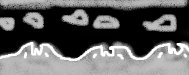

●元重系

■二代元重(もとしげ) 約640年前

鎌倉時代の畠田元重の子。古来、相州貞宗三哲の一人とされていますが、その作柄から疑問視されています。直刃仕立ての片落ち互の目に逆足が入るもの、のたれ風の互の目で波のうねりのような「追いかけ刃」と呼ばれる刃文もあります。

| 追いかけ刃 |

|

●大宮系

■盛景(もりかげ)約640年前 良業物

備前大宮庄に住んだことから大宮派と呼ばれます。この系統は室町時代に続いています。匂本位で小乱れに小丁子が混じり、兼光に似ますが及びません。

●吉井系

■景則(かげのり)約650年前

初代。為則を祖として長船隣接の吉井に居住。この時代の作は希で室町時代繁栄しています。

小反り物

■秀光(ひでみつ) 約630年前

室町に渡って同銘が居ます。

■重吉(しげよし)<光忠の弟景秀の曾孫>、重家(しげいえ)重吉の子。約630年前

■光弘(みつひろ) 約630年前 良業物

■利光(としみつ) 約630年前

<室町時代>

小反り物

南北朝末期に長船鍛治だけでは大量の需要に応じきれず、戦乱を避けて移住してきた鍛治や長船鍛治の嫡流や正統でない鍛治、つまり分家や弟子筋なども含めて、猫も杓子も独立して刀鍛冶になり作刀しています。こういった鍛治達を総称して「小反り物(こぞりもの)」と呼びます。この意はこぞって集まってきたと言う意味であるとか色々あるようですが、室町時代に渡って頃合いの万人向けの刀を作刀しています。

※良くない作というわけではなく、あくまで正系に対しての言葉なので、中には有名な正系鍛治に勝るものもあります。

■家守(いえもり)約610年前 大業物

相伝備前の義景門人と言われ、小反り物中最も名高い鍛治です。

■恒光(つねみつ)約600年前

■家助(いえすけ)約600年前

応永備前

長船鍛治の最後の花咲いた時期です。応永(おうえい)とは室町時代初期の年号です。古備前、一文字に比べると問題になりませんが、次の末備前に比べると格段の技量の良さと品格があります。なお、この時代から太刀から刀へと変化していきます。また脇差が作られ始めます。「日本刀の見所」の姿の変化と歴史で書いたようにこの期独特の平造り脇差が造られています。中心の目釘穴もこの時代以降ロクロで空けられ始めます。それまでは鏨でコツコツ空けていましたので、不揃いで雅味がありましたが応永時代以降はきちんとした穴が空けられています。

<作風>南北朝期の豪壮な姿は消え、二尺三、四寸の刀が多く脇指は一尺六、七寸のものが多いようです。先幅が狭まり、先反りが付くというのが室町期全般の特徴です。匂本位の腰の開いた乱れに丁子混じり、乱れ刃に棒映りが現れるのが特徴で、ほとんど見られなかった直刃も盛光、康光により焼かれています。中心は太く短くなっています。また鋩子は乱れ込みが表裏異なっています。

■盛光(もりみつ)二代目 約600年前 大業物

初代は相伝備前倫光の子(南北朝末期)。現存する大部分は二代目盛光のものです。二代目盛光は当代随一の名匠と言われ、修理亮(しゅりのすけ)と称しています。

<作風>盛光は下部が大模様に、上部が小模様になって、焼き頭は尖らずに丸みを帯びています。また、盛光には直刃もありますが、これは変作であって、図のようにどこかで匂で尖った部分があります。同銘が数代続いています。

| 盛光の太刀 |

|

| 盛光・康光の直刃 |

応永備前の刃文と棒映り |

|

|

■盛重(もりしげ)

盛光の子。

■師光(もろみつ)二代目 約600年前 良業物

初代は相伝備前倫光の子で、初代盛光の兄です(南北朝末期)。初代の作は希で、二代目師光がこの系統の代表です。同銘が数代続いています。

■康光(やすみつ) 約600年前 大業物

初代。小反りの重吉の子。重吉は長船光忠の弟景秀の曾孫。二代目は左京亮(さきょうのすけ・業物)と称しています。

<作風>盛光とは逆に、下部が小模様に、上部が大模様になり、乱れの頭が尖り気味になります。同銘が数代続いています。幕末の町奉行、金さんこと遠山金四郎は康光の刀が大変気に入っていたようで、康光写しの刀を、江戸の石堂是一(新々刀期)に打たせています。

※盛光、師光、康光を総称して「応永備前三光」と呼びます。

■忠光(ただみつ)約570年前 良業物

五代目。

■則光(のりみつ) 約600年前 良業物

初代五郎左衛門尉。鎌倉期に則光がおりますが、普通この応永ころの則光を再興の祖として初代として系図が書かれています。

■祐光(すけみつ)約560年前 良業物

三代目。六郎左衛門尉。末備前の右京亮勝光、左京進宗光の父。戦国期まで同銘があります。

■法光(のりみつ)約560年前 良業物

畠田系

■家助(いえすけ)良業物、経家(つねいえ) 良業物 約600年前

鎌倉時代から続く畠田守家の後裔。共に戦国期まで同銘が続いています。

吉井系

備前国の刀工ですが、備前正伝を造らず、特殊な刃文を焼いています。つまり匂本位の揃った互の目乱れで、乱れの谷に沸が付くのが特徴で、直刃を焼いても同じように等間隔で沸が付いています。

| 吉井系の互の目 |

|

■景則(かげのり) 約600年前

三代目。

■吉則(よしのり) 業物

吉井系為則の系統。のち出雲国へ移住。

■永則(ながのり)約560年前

のち出雲へ移住。

■則綱(のりつな)約600年前

<戦国期>

末備前

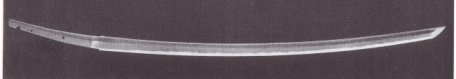

末備前とは、戦国時代の備前鍛治の総称です。この時代は非常に多くの刀工を生み、戦国の乱世の需要に答えたので入念作はあまりなく、技術の低下から皆同じような作柄であるので一括して末備前と呼ばれます。「数打ち物」と呼ばれる粗悪品がたくさん作られました。また一本いくらではなく一束いくらという「束刀」もありました。ただ、武将達の注文に応じた注文打ちというのもありますので、一概に言えません。年紀や俗名が入った物、合作のものなどは入念作であると言えます。

ちなみに末備前鍛冶は「備前国住長船○○」と切ります。○○に俗名入りの名前を切り、必ず「備前国住」と切ります。「備前国長船住」と切るのは応永備前か新刀期の長船鍛冶です。また、末備前で年紀も切らず単に「備州長船○○」と切った物は数打ち物が多いです。

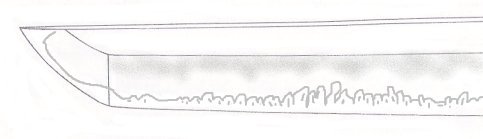

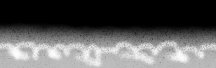

作風は先反りの強いガッチリした長寸の姿に、乱れ幅一定で匂本位の腰の開いた乱れ刃をゆったりと焼きます。また丁子の焼頭が崩れて蟹の爪のようになった刃文を焼き、皆焼状になったものまであります。

| 蟹の爪 |

皆焼状になったもの |

|

|

●畠田系

■経家(つねいえ)約530年前 業物

■家助(いえすけ)

●勝光系

※勝光、宗光、忠光、祐光などは養子縁組などをして密接な親類関係を結んでおり、関係がちょっと複雑になっています。

■右京亮勝光(うきょうのすけ かつみつ)約530年前 良業物

応永備前の六郎左衛門尉祐光の子。勝光家三代目。重要文化財の打刀があります。兄弟である左京進宗光との合作が多く残っており、優れたものが多いです。合作刀の場合、焼き入れをした刀工の得意な刃文が焼かれています。

■彦兵衛尉勝光(ひこべいのじょう かつみつ)

四代目。

■次郎左衛門尉勝光 良業物

五代目。

■修理亮勝光(しゅりのすけ かつみつ)

六代目。

■治光(はるみつ) 約500年前 良業物

次郎兵衛尉。五代次郎左衛門尉勝光の子。六代修理亮(しゅりのすけ)勝光の弟。子供に二代治光(十郎左衛門尉)が居ます。

■永光(ながみつ)約500年前

五郎次郎、次郎兵衛尉などが居ます。

●宗光系

■宗光(むねみつ)約530年前 良業物

五代目宗光。左京進(さきょうのじょう)と称しました。右京亮勝光の弟。兄との合作刀があります。※初代は鎌倉期の順慶長光門人となっていますが、この五代以前の作刀は希です。赤松政則(播磨国)に鍛刀技術を教えています。

●清光系

■清光(きよみつ)

同銘がたくさんありますが、五郎左衛門尉清光(約470年前・業物)、その子孫右衛門尉清光(約440年前)、与三左衛門尉清光(約430年前)などが有名です。清光も腰の開いた乱れを焼き、直刃も焼きますが刃縁が焼き崩れ、刃中も匂崩れしたものが多いです。

| 五郎左衛門尉清光の刀 |

|

| 備前長船博物館「くろがねの美」図録より |

| 清光の焼き崩れ |

|

|

●則光系

■則光(のりみつ)

五郎左衛門尉則光(約600年前・良業物)、左衛門尉則光(約540年前・良業物)、彦兵衛尉則光(約520年前)などが居ます。

●忠光系

■忠光(ただみつ)約530年前 良業物

彦兵衛。六代目忠光。修理亮と称しました。七代彦兵衛忠光、八代平右衛門忠光、九郎左衛門忠光などが居ます。

●春光系

■春光(はるみつ)

次郎兵衛尉治光の子。十郎左衛門尉春光(約430年前・業物)、五郎左衛門尉春光(約430年前)、左衛門七郎春光(約420年前)などが居ます。

●祐光系

■祐光 約450年前 業物

与三左衛門。五代目。 五郎左衛門尉清光の子。

●法光系

■法光(のりみつ)約500年前

右衛門尉。俗名を切りません。

●在光系

■在光(ありみつ)

出雲守在光(約500年前)、九郎左衛門尉在光(約450年前)

●祐定系

祐定は末備前鍛治の中でも最もよく知られる工銘で銘鑑には六十人以上の祐定が載っています。有名なのは以下の祐定です。

■彦兵衛祐定(ひこべいすけさだ)

祐定の初代彦兵衛(約530年前・大業物)と二代目彦兵衛(約500年前・業物)。

■源兵衛尉祐定(げんべいのじょうすけさだ)

初代(約500年前・業物)と二代(約450年前)。

■与三左衛門尉祐定(よそうざえもんのじょうすけさだ)

初代(約500年前・大業物)と二代(約450年前)。同銘はたくさん居ますがこの与三左衛門が傑出しています。「与」の切り方で馬の字のように切った「馬与」、「与」の下を「一」のように切った「一与」、「与」の下を点にしてある「点与」、「与」の字を正角に切った「角与」の四種があり、中でも「馬与」に優れたものが多いです。祐定には数打ち物も多く注意が必要です。

<注文打ち>ほとんどに年紀や俗名が入っています。刃文は腰の開いた乱れがゆったりと焼かれ、中には頭が崩れて蟹の爪のようになり大きく腰刃を焼いたものもあります。彫刻も注文打ちには多く、細長い梵字の先が尖り火焔になっています。また腰刃を焼いたものもあります。寸詰まりの短刀や諸刃の短刀も多く作っています。

| 祐定の火焔梵字 |

祐定の鋩子 |

祐定の腰刃 |

|

|

|

| 祐定の諸刃短刀 |

|

<数打ち物>二尺二、三寸前後の、反り頃合いで優しい姿に頃合いの焼き幅で、乱れに大小があり焼き崩れて蟹の爪状になり、粗悪な材料のため所々に芯鉄が出ています。多くは刃縁に現れそこが染みています。芯鉄は柾目に黒く現れその周囲は疲れ映りになっています。銘は「備州長船○○」とのみ切っています。

■次郎九郎祐定(じろうくろう すけさだ) 約460年前

■新十郎祐定(しんじゅうろう すけさだ) 約430年前

<江戸時代>

■藤四郎祐定(とうしろう すけさだ)約400年前 業物

横山祐定。古刀初代与三左衛門祐定より四代目とされ、一般に新刀初代祐定と言われます。匂本位の腰の開いた乱れを焼いています。

■七兵衛尉祐定(しちべいのじょう すけさだ) 約340年前

藤四郎祐定の子。五代目。

■上野大掾祐定(こうずけだいじょう すけさだ) 約330年前

七兵衛祐定の子。六代目。新刀期の祐定を名乗る鍛治集団を代表する良工。

■大和大掾祐定(やまとだいじょう すけさだ) 約300年前

七代目。

■源左衛門尉祐定(げんざえもんのじょう すけさだ) 約360年前

藤四郎祐定の三男。別家を立てる。八代まで続きました。八代目は昭和五年没。

■宗左衛門尉祐定(そうざえもんのじょう すけさだ) 約360年前

藤四郎祐定の四男。分家を立てました。二代目は河内守を受領し、菊花紋と「一」の文字を切ることを許されました。新々刀期まで五代続きました。

■与三兵衛祐定(よそうべえ すけさだ)約360年前 業物

藤四郎祐定弟。

■源兵衛祐定(げんべえ すけさだ)約360年前 業物

古刀期の源兵衛家を継いだ刀工。

<新々刀期>

新々刀期になると、摂津国の河内守国助のような拳形丁子を焼いています。

■祐平(すけひら) 約200年前

伊勢守。宗左衛門尉祐定四代目の弟。養子となり五代目を継いでいます。備前鍛治としては異例の他国鍛治(薩摩国奥元平)に弟子入りしています。

■祐直(すけなお) 約180年前

祐平の弟。

■祐定(祐盛) 約180年前

祐平の長男。七兵衛祐定家に養子に入り祐定家を継ぎました。中心に「友成五十六代孫」と切っています。

■祐永(すけなが) 約180年前

加賀介。祐平の次男。長男が祐定家を継いだので、祐平家を継ぎました。菊花紋と「一」を中心に切ることを許され、祐定同様「友成五十六代孫」と切りました。

■祐包(すけかね) 約140年前

祐盛の養子。中心に「友成五十八代孫」と切ります。(祐義という刀工も「友成五十八代孫」と切っています)

■逸見義隆(いつみ よしたか)約130年前

研磨、書画、木工細工などに長じ、摂津の月山貞一と共に偽物作者として有名です。

■祐定 約100年前

潜竜士と号しています。

※祐定と名乗った刀匠たちは他にも沢山あり、皆代々祐定を名乗っているのでどの祐定と断定するのは困難になっています。

<鎌倉時代>

■実経(さねつね) 約800年前

後鳥羽上皇御番鍛治。

■秀貞(ひでさだ)

実経の子。

<室町時代>

<戦国期>

■宗光(むねみつ)約500年前 業物

備前国左京進宗光の一族。

<江戸時代>

■作州兼景(さくしゅう かねかげ)約360年前 業物

本国美濃。志津系。同銘が三代続いています。

■作州兼先(さくしゅう かねさき)約400年前 業物

美濃出身。五代続きました。

<新々刀期>

■貴勝(たかかつ) 約200年前

津山。尾崎助隆門人。

■正利(まさとし) 約160年前

姓は多田。細川正義門人。津山藩工。

青江鍛治と呼ばれる一派が平安時代から南北朝時代に渡って活躍しています。隣国の備前長船鍛治とほぼ時を同じくして共に繁栄していますが、青江という土地が現在のどのあたりかは諸説あってはっきりしません。備前長船鍛治が応永備前鍛治として引き継がれ繁栄したのに対し、応永頃には槌音は完全に消え、地名さえ判明しないまで跡形もなく消えてしまいました。

<平安時代>

古青江一派

古青江(こあおえ)一派は平安時代から鎌倉中期ころまでの備中青江鍛治の総称です。

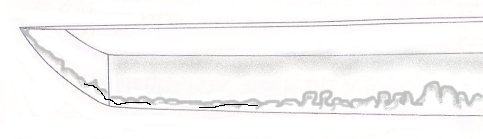

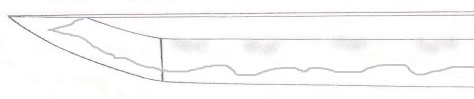

<作風>初期は山城伝風で、姿は腰元で急に反る「青江反り」で、地肌は縮緬肌と言われるチリチリと肌立ったもので、黒い澄み鉄と言われる周囲とは異質の鉄が現れ、匂本位ですが沸が良く付き、直刃仕立ての小乱れ、小互の目が混じり、逆足(さかあし・切先方向に向いている足)が入るのが特徴です。また刃縁の沸が焼き崩れて「雲のいわた」と呼ばれる山の端に浮き雲がかかったような焼刃が現れます。時代が下がるに連れて沸が少なくなり匂本位となり山城風備前伝となっていきます。鑢目は大筋違いで、佩き裏(つまり太刀の裏)に二字銘を切ります。

※山城の来一派にも「来肌」と呼ばれる変わり鉄が現れますが、来の場合はいわゆる鉄の「カス」であって、青江の澄み鉄は異質の材料が混じり込んだものです。

| 逆足 |

雲のいわた |

|

|

●守次系

■守次(もりつぐ) 約850年前

安次の子で安次の有銘作がないので、この守次が事実上の祖とされています。

<鎌倉時代>

古青江一派

平安時代から鎌倉中期(建長1250年ころ)までの青江鍛治の総称です。

●守次系

■貞次(さだつぐ) 約820年前

守次の子。後鳥羽上皇御番鍛治。同銘が数代続いています。

■恒次(つねつぐ) 約800年前

守次の子で貞次の弟。後鳥羽上皇御番鍛治。「数珠丸恒次(じゅずまるつねつぐ)」があります。これは日蓮上人が身延山へ入山するさい信者から贈られたもので、上人は常に太刀の柄に数珠を下げ、破邪顕正の太刀として佩用したもので尼崎本興寺にあります。この作はその作柄から古青江ではなく古備前の恒次だとする説もあります。同銘が数代続いています。

| 数珠丸恒次(三尺・重要文化財) |

|

| 徳間書店「日本刀全集」第1巻より |

この他、次家(守次の子)、包次(守次の子)、為次(守次の子)、康次(恒次の子)、俊次(守次の子)、助次(俊次の子)、守利などが居ます。

※古青江の鍛治は、守次を除いてみな太刀の佩裏(はきうら)に銘を切るという特徴があります。(普通は佩表に切ります。刀の裏表参照。)また二字銘のみで長銘はありません。鑢目は大筋違いです。

●則高系

妹尾鍛治(せのおかじ)と言われます。

■常遠(つねとう) 約820年前

この系統の祖は則高と言われますが、現存する作が無いことから常遠を事実上の祖としています。

■正恒(まさつね) 約800年前

常遠門人。同銘が数代続いています。古備前にも同銘が居ます。

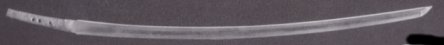

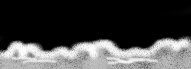

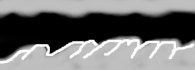

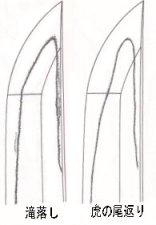

中青江一派

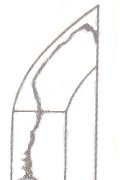

中青江とは鎌倉中期ころから南北朝時代の備中鍛治の総称で、前代の後代が活躍しました。青江鍛冶全盛期です。古青江とは違い、時代の要求から姿は豪壮なものが多く、長寸で元先に差のない姿で、猪首に近い切先のものもありますが、多くは磨上げられています。中直刃に逆足が入り鋩子は横手から突き上げて先が尖って返る、いわゆる「青江鋩子」になっています。中青江は太刀銘に長銘に切ったものが多いです。

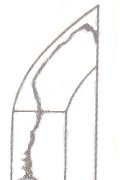

| 青江鋩子 |

|

■秀次 約700年前 大業物

■久次(ひさつぐ) 約670年前

万寿荘(ますのしょう・倉敷市)に住しました。

■恒次(つねつぐ)約670年前 大業物

万寿荘恒次。

■吉次(よしつぐ) 約670年前 大業物

※中青江の鍛治は通常通り太刀の佩表に長銘を切ります。

片山一文字一派

片山一文字は、通常備中国片山へ移住してきた隣の備前国福岡一文字の分派を言いますが、備前国福岡近くに同じ片山という地があり、同じ片山という地に住し備前、備中両国を行き来して作刀しています。ですから備前国にも片山一文字一派が居ます。匂本位の逆丁子を得意としていて、鋩子も逆がかって乱れ込みます。

| 片山一文字の逆丁子 |

|

| 片山一文字の作風 |

|

■則房(のりふさ) 約780年前

備前福岡一文字助房の子。高津右馬允。備前国から備中国片山に移住。

■真利(さねとし) 約750年前

福岡一文字則宗の甥

■則真(のりざね)約730年前

<南北朝時代>

片山一文字派

■家次(いえつぐ)約630年前 大業物

中青江一派

■直次(なおつぐ)約660年前 大業物

■次吉(つぐよし) 約640年前・大業物

■次直(つぐなお) 約640年前 良業物、などが居ます。

南北長期の吉次の子。

■貞次(さだつぐ) 約630年前

■守次(もりつぐ) 約640年前

<室町時代>

末青江

室町期の備中鍛治の総称です。青江鍛治はどうやら敗北側の南朝側に付いていたらしく、他国や山間の僻地へ逃げのび、生計のため細々と作刀していたようです。

<戦国期>

古水田

古水田(こみずた)とは戦国時代中期頃、水田、松山、荏原(えばら)、呰部(あざえ)などで作刀した鍛治達の総称です。南北朝期に伊予国へ逃れていた古青江末流為次の後代が本国備中へ戻り、この地で鍛刀を始めたという説もありますが、どうやら備後国辰房派が祖のようです。「備中国荏原住辰房国重」などと切る「国重」という刀工が現れ新刀期に続いています。

■国重(くにしげ) 約410年前

左兵衛。

■国重 約約410年前

拾助。

■国重 約410年前

左衛門尉。

<江戸時代>

水田系

■国重(くにしげ) 約400年前

三郎兵衛尉。左衛門尉国重の子。左衛門尉を初代として二代目になります。代々国重を名乗る大月家と同家から分かれて河野為家を祖として為家を継承し呰部(あざえ)群松山を拠点とする河野家(呰部水田)に分かれます。

■大与五国重(おおよご くにしげ)約370年前 良業物

通説では三代目国重と言われています。水田一門中の名工です。大月与五郎。焼き幅に広狭のある荒沸本位の華やかな覇気のある作です。焼出し部分を狭く、上へ行くに従って広く焼き、特に物打ち付近は焼き幅特に広く荒沸になって鎬にかかるものもあります。鋩子は一枚鋩子になったり、長く焼き下げています。

■山城大掾国重(やましろだいじょう くにしげ)約350年前 業物

大与五国重の弟。市蔵。初代山城大掾。二代目山城大掾と共に江戸でも作刀。江戸水田と呼びます。

■女国重(おんな くにしげ)

国重後代の唯一の女鍛治。新刀末期ころ父や伯父も死去し、遺児となったお源という女性が刀を打ったと言います。その孫が狩野派に描かせた肖像画が子孫の家に現存するそうです。

■河野為家(こうのためいえ) 約370年前

理兵衛尉。三郎兵衛尉の弟。大与五国重の叔父。呰部(あさい)水田と言われ同銘が十二代続き明治に及んでいます。

<鎌倉時代>

国分寺一派

■国分寺助国(こくぶんじ すけくに) 約680年前

国分寺とは聖武天皇の勅願によって国家鎮護のため諸国に命じて建立させた寺で、のちそれが地名になった所が多いようです。助国はそこへ住した一派で、備前国住であるとか色々説はあるようですが、昔、深安郡神辺町中条の東に東条という地があって唐尾山国分寺という真言宗の古刹の門前町に居たようです。

<南北朝時代>

古三原

古三原(こみはら)とは、南北朝期に備後国御調(みつぎ)郡三原などに居住した刀工群の作を指します。尾道市や三原市、鞆(とも)の港町などの交通の便の良いところへ居住し他国にも輸出して栄えています。現在の三原市は戦国末期に小早川隆景が築城するまでは寒村で、古三原鍛治とは関係のない土地であるという説がありますが、秀吉が名護屋城へ下向するさい官道を通って三原に一泊しているようですし、郷土史には湧原、駒ヶ原、小西原など三つの原から出てくる川が海に注ぐところが三原というとあるそうで、これらは現在の三原市にあるので現在の三原市が拠点ということになるようです。現在三原鍛治の屋敷跡とあるのは築城後のもので、この時代のものではなさそうです。

作風は大和伝風で、鎬幅広く鎬が高い姿に中直刃を焼きます。銘は「備州住○○」と切るものが多いです。

■正家(まさいえ)約650年前 大業物

古三原の祖。大和国手掻系。旧広島藩主浅野家伝来の「大三原」と呼ばれる太刀があります。備後国に住みながら「備後国住」とは切らずに「備州住」と切っています。他の国の古い作に比べ(古備前や古青江)歴史が浅いので、備後国では通用せず、販売政策上「備州」と切ったのではと言われます。同銘が数代続いています。

■正広(まさひろ)約640年前

正家の子。同銘が戦国時代まで続いています。

<室町時代>

中三原

室町時代から戦国期に入る応仁頃までの三原鍛治の作を中三原(ちゅうみはら)と呼びますが、あまり現存しません。室町以前は三原物は下作とされ、刀剣書などでも無視されていましたが、この時期になって切れ味の良いことが解り世間に認められるようになったそうです。

■正家 約600年前 最上大業物

●辰房一派

尾道市を中心に栄えた一派です。「辰房」は「たつぼう」などと呼んでいますが、語源は不明です。銘の中でも姓のように使っていることから地名ではないようです。従って、姓なら「たつふさ」と読むのが妥当だと言われます。一説によると、備中国の水田国重はこの一派から出たということです。

■辰房重光(たつぼう しげみつ) 約600年前

辰房派の祖。同銘が数代続いています。

■重貞(しげさだ) 約520年前

二代重光の子。

●鞆一派

船津の港として栄えた現在の鞆(とも)を中心に作刀しました。

■貞家(さだいえ) 約600年前

鞆一派の祖。同銘が数代続いています。

●法華一乗一派

法華宗を信仰し尾道周辺の法華宗の寺院に従属しました。

■一乗(いちじょう) 約600年前

初代。二代三原正家の子。同銘が数代続いています。

<戦国期>

末三原

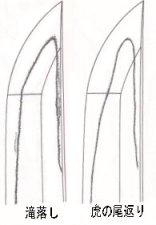

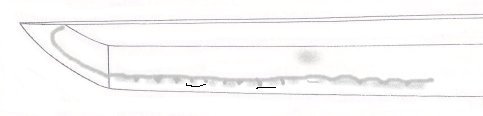

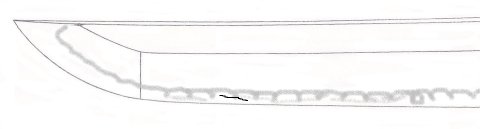

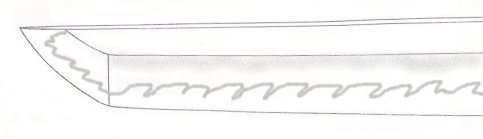

戦国時代の備後国鍛治の総称です。後代正家をはじめ、「正」を頭文字にした刀工達です。このころには「備州住」などとは切らず、備後国に尾道、鞆、三原などの地名を入れて切っています。銘に「備後国三原住貝正○」と切った一派を「貝三原(かいみはら)」と呼びます。後代辰房系、一乗系も末三原に含みます。後代辰房は「辰房○○」と切りさらに「五阿弥○○」と切る鍛治も出ました。この時期には三原鍛冶にも作刀が増加し、焼き幅の狭い直刃、腰の開いた乱れなども焼き鋩子の返りは下の図のように「虎の尾返り」、「滝落し」になっています。

■正宗(まさむね) 約530年前

末三原。

| 三原の鋩子 |

|

<南北朝時代>

芸州左

■定行(さだゆき)約650年前 良業物

筑前国左文字(さもんじ)の門人。筑前より移住。

<江戸時代>

■肥後守輝広(ひごのかみ てるひろ)約400年前 業物

美濃国の出。埋忠明寿門人。福島正則に召し抱えられ、安芸へ移住した名工です。同銘十四代を経て、幕末まで栄えました。二代目は播磨守。業物。重要美術品の刀があります。柾がかった板目肌に沸本位の互の目、のたれを基調として尖り刃の混じるものもあります。鑢目は初代が筋違いか浅い勝手下がり、二代目は筋違いです。

■冬広(ふゆひろ)約400年前 業物

芸州初代。古刀期の若狭国三代冬広の子が福島正則に抱えられ、移住しました。幕末まで続いています。

■源 則房(みなもとの のりふさ)約350年前 業物

肥前近江大掾忠広門人。

■源 国佐(みなもとの くにすけ) 業物

則房の子。二代輝広門人。

<鎌倉時代>

古二王

鎌倉時代中期から南北朝期にかけての清綱一門の作を古二王(こにおう)と言います。二王という名前は、周防国「杉の森」(岩国市)の二王堂が兵乱で焼失しようとした時、清綱の太刀で戸締まり用の鎖を断ち切り、仁王像を救い出せたのでそれ以後二王と称したという伝説があるようです。

作風は大和伝風で、細直刃を焼いています。

■清綱(きよつな) 約770年前

二王派の事実上の祖。大和伝系の作。一門みな頭に「清」の字を付けています。同銘が数代続いています。

■清久(きよひさ)約670年前

<室町時代>

末二王

室町の応永以降の二王一派の作を末二王(すえにおう)と言います。南北朝期の作はほとんどありません。

■清永(きよなが) 約600年前

■清景(きよかげ) 約600年前

<戦国期>

■清綱 約500年前

古二王清綱の後代。

<江戸時代>

<新々刀期>

■盛俊(もりとし) 約140年前

青竜軒と号しました。長運斎綱俊門人。師である綱俊が自分の子に二代目を継がせる前に、多くの門人の中から盛俊を選び呼び戻して自分の手元で修行させたと言うほど、師に見込まれた良工です。

■永弘(ながひろ) 約140年前

彫りのあるものがあります。

二王系

■清忠、直清、直邦などが居ます。約200年前

<南北朝時代>

長門左文字系

■安吉(やすよし)約640年前 業物

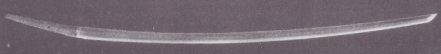

筑前国の左衛門尉安吉(大左文字=おおさもんじ)の子。同銘が数代続いています。筑前から長門国府中に移住。筑前で南朝方に付いていたので長門国へ落ちのび、後代はこの地でかなり栄えました。そのため長門左(ながとさ)・長州左と呼ばれ、「文字」は「一」と切った備前一文字と同じく語呂がいいので「もんじ」と接尾語を付けます。安吉の作には在銘は短刀だけで太刀は現存していません。重要文化財の短刀があります。

<作風>相州伝で、小乱れ、小互の目が主で中には焼き幅の広いものもあり、金筋、稲妻など働きも豊富です。焼き出しに小乱れを一つ焼いて、小模様に乱れて上部は焼き幅が広くなるものを「左文字腰刃」と呼びます。鋩子はふくらのあたりに逆足が入り乱れが大きくなって地蔵風に返る「左鋩子」になっています。

| 左鋩子 |

|

<室町時代>

長門左文字系

■顕国(あきくに) 約600年前

二代安吉の子。現在の萩市に住したようです。同銘が数代続いています。

<江戸時代>

■二王方清(におう まさきよ) 約300年前

周防国二王清綱の嫡流。萩や下関豊浦にも住しました。

■清重(きよしげ) 約240年前

二王系。

<新々刀期>

■永弘(ながひろ)約140年前

真竜子と号しました。彫物があるものもあります。

■盛秀(もりひで)

潜竜士と号した盛俊の門人です。