<鎌倉時代>

粟田口系

■国定(くにさだ) 約730年前

山城国粟田口国延の弟子と言われます。現在の綾部市住。現存する物はほとんどありません。

■幸次(ゆきつぐ) 約670年前

粟田口系。現在の亀岡市住。作品は希です。

来系

■国俊(くにとし) 約680年前

来国俊同人とも門人とも言われ、畠に住したとされます。丹波国俊と言われます。

<江戸時代>

■武蔵守利重(むさしのかみ とししげ) 約330年前

山城国近江守久道門人。丹波篠山へ移住。

<江戸時代>

■三河守安輝(みかわのかみ やすてる) 約370年前

美濃国の出。丹後国へ移住。

<南北朝時代>

法城寺系

■国光(くにみつ)約640年前 大業物

相州貞宗三哲の一人とされていますが作風からは関連は考えられないようです。つまり匂本位の備前一文字のような大丁子を焼いているからです。蛙子丁子に似た頭が丸い丁子が二個一組になっている国光のこの丁子を「茶花丁子(ちゃかちょうじ)」と呼びます。古来薙刀の名人と言われています。法城寺は現在の朝来郡和田山町と言われています。室町まで同銘が数代続いています。現存する作の多くはは室町時代の応永頃の国光のようです。

| 茶花丁子 |

|

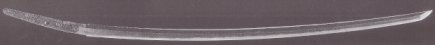

| 法成寺の大薙刀(無銘) |

|

| 講談社「日本刀の歴史と鑑賞」小笠原信夫氏著より |

<室町時代>

■国光(くにみつ) 約600年前

隼人助。

<江戸時代>

■但馬大掾直房(たじまだいじょう なおふさ) 約370年前

美濃国の大道系。

<鎌倉時代>

■景長(かげなが)約700年前 良業物

因幡小鍛治景長とも言われます。粟田口吉正門人。戦国時代まで同銘が数代続いています。初代のものは少なく、室町以降の後代景長の作が多いようです。

<室町時代>

■景長(かげなが) 約600年前

<江戸時代>

■因州兼先(いんしゅう かねさき) 約400年前

美濃系鍛治。日置宗十郎。二代目以降は家督前は「兼次」と称し幕末まで続いています。

■信濃大掾忠国(しなのだいじょう ただくに)約360年前 業物

山城国出羽大掾国路の門人。因幡国へ移住。以後九代続き、明治に及んでいます。

<新々刀期>

浜部系

■浜部寿格(はまべ としのり) 約200年前

美濃守。江戸の大家、水心子正秀に対抗する名声と、多くの門人を育てた良工です。無地風の地肌に濤乱刃、中河内の拳形丁子を焼いています。当時幕府には三条宗近や相州正宗の秘伝書というものが保管されていて、死蔵していては意味がないので然るべき刀工に見せよというご沙汰があったようで、白羽の矢が立ったのはこの寿格であったと言います。

■浜部寿実(はまべ としざね)

寿格の子。眠竜子と号しました。

■浜部寿幸(はまべ としゆき)

寿実の子。見竜子と号しました。

兼先系

■兼先(かねさき) 約180年前

寿実門人。一峯雪入道と号しました。

※この他忠国の後代が作刀しています。約200年前

<平安時代>

■安綱(やすつな) 約1020年前

在銘日本刀の最初の実存者。天下五剣のうちのひとつ「童子切安綱(どうじぎりやすつな)」があります。源頼光が酒呑童子を斬ったという伝説からこう呼ばれます。足利将軍家重宝で秀吉、家康、秀忠と渡り越前松平家に贈られ、越前家取り潰しのさい作州松平家に渡り同家に伝来し、現在国宝で東京国立博物館にあります。安綱には数代同銘があり、初代は平安初期の年号になっていますが、現在では数代後の平安後期の安綱作であるとされています。(平安初期は直刀の時代で、反りのある日本刀は平安後期からという通説があるので)。※天下五剣については畿内 山城国 三条宗近をご覧ください。

| 童子切安綱(二尺六寸五分・国宝) |

|

| 徳間書店「日本刀全集」第1巻より |

■真守(さねもり) 約900年前

安綱の子。現存する作はほとんどありません。

■真景(さねかげ)

真守の子。

■有綱(真守の子)約840年前

<鎌倉時代>

■元重(もとしげ) 約700年前

備前元重同人とか色んな説がありますが、作風に違いがありこちらの元重は備中の青江系の鍛治のようです。湯山(神戸市北区の有馬温泉の古称)に籠もって作刀したこともあるので、「湯山元重」とも言われます。この時の作刀には「十二神」と切り、十二神が四六時中護ってくれることを祈ったものだそうです。

<室町時代>

■広賀(ひろよし) 約530年前

初代。江戸時代まで同銘が数代続いています。柳生但馬守の愛刀がこの広賀であったようです。二代広賀は鎌倉へ移住して相州綱広に学び、のち相州から引き上げて帰国しています。通常「こうが」、「ひろが」と呼びます。

<戦国期>

■広賀(ひろよし)約440年前

五郎左衛門尉。二人の子がおり、一人は見田、もう一人は道祖尾を姓としたと言います。

■広賀(ひろよし) 約410年前

道祖尾藤十郎。

<江戸時代>

■広賀(ひろよし) 約380年前

道祖尾三郎兵衛。

■広賀(ひろよし) 約350年前

道祖尾七郎左衛門尉。

<新々刀期>

■吉幸(よしゆき)約140年前

曙峰軒と号しました。

<室町時代>

雲州吉井系

■吉則(よしのり)約600年前 業物

備前国吉井派の吉則一門が南北長期に移住。しかし雲州住と切ったものは少なく、本国備前と行き来しながらしかも営業上雲州とは切らなかったようです。

■道永(どうえい)

備前吉井派吉則の子。僧門に入り道永と改銘しました。

■忠貞(たださだ) 業物

備前吉井派。

<江戸時代>

■雲州冬広(うんしゅう ふゆひろ) 約300年前

新刀初代冬広。古刀期若狭国三代冬広末裔。安芸国の三代冬広の弟。山城国丹波守吉道の門人。

■大明京(だいみんきょう) 約330年前

高麗弥九郎国重。松江の白潟天満宮付近の住。刀は二十四口しか作らなかったという伝説があるようで、既に江戸時代から偽物があったそうです。数代続きました。

<新々刀期>

■長信(ながのぶ) 約170年前

四代目冬広門人。のち養子となり五代目を継ぎましたが、江戸へ出て長運斎綱俊門下に入り、源清麿とも交友を深くしたそうです。

<南北朝時代>

■直綱(なおつな)約670年前

石見国出羽(いずは)住。正宗十哲の一人とされますが、左文字の弟子貞吉門とも言われます。同銘が戦国時代まで数代続いています。

二代直綱=良業物

■貞綱(さだつな)

直綱の子。同銘が戦国時代まで数代続いています。

<江戸時代>

<新々刀期>

■清繁(きよしげ) 約200年前

竜蔵山と号しました。江戸詰め時の手柄山正繁に学びました。