【日時】2010年1月23、24日

2010年1月23日には今帰仁歴史文化センター仲原館長に率いられ今帰仁で、24日には大城正榮さんに率いられ、中南部でフィールドワークを行ないました。

23日:今帰仁村上間殿内と金満殿内(兼次上殿内)

24日:沖縄市美里當山家(鍛冶神図)、佐敷町津波古(土帝君)、佐敷城間家、首里鳥堀知念家(鍛冶神図、関帝王図)

兼次上殿内殿内については、図像リストの解説に後ほどアップしますのでご参照下さい。ここでは美里當山家と首里鳥堀知念家の鍛冶神図について簡単に報告します。

A)沖縄市美里の當山善則さん宅

祖母も沖縄市泡瀬の伊佐という鍛冶の家系であったという。當山家は、もとは首里士族であるが氏は分からない。元祖は當山筑登之親雲上である。明治のころに刃物の管理のために鍛冶となったとのことである。祖父の代まで鍛冶をしていた。戦後は沖縄市の美里から同じく沖縄市の登川、そのあと玉城の堀川へ移り鍛冶をしていて、その後沖縄市へ戻ってきたという。

以前あった鍛冶神の図は、戦火を逃がれ帰ってきたら、漆塗の位牌などと共に無くなっていた。部落の中でも大きく目立った家であったから、米兵が価値のあるものとして持って行ってしまったのかもしれない。その後家は焼失し、そのとき正式な家譜も焼失。現在の絵は柳光観筆で、制作年は額の裏面に1959年10月吉日とある。美里在住の従兄がほぼ同じ図の柳光観筆の図像を持っているが、状態は良くないという。

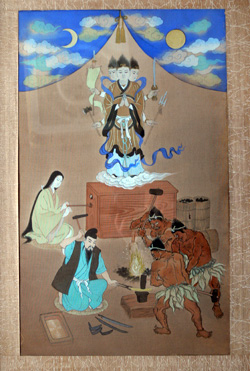

鍛冶神図像について)

【作者】:柳光観(日本画家)

【制作年】:1959年旧10月吉日

【サイズ】:外寸62.0 39.1

:内寸(本紙)42.2 25.4

【記銘】:一九五九年旧十月吉日揮毫首里汀良区二班日本画家 柳光観揮寫風器神(摩利子天像)

【素材技法】:絹本着彩

【装幀】:額装

【設置環境】:仏間仏壇右横の龕

最上段中央に図像、両脇に花瓶、中段両脇湯のみ、中央グラス、下段に香炉

【保存状態】:良好

【呼称】:フーチヌ神

【制作状況】:戦後お父様が柳光観に依頼(従兄弟と同時に依頼した)見本は無く、おそらく他のものを見本にしたと思われる。

【モチーフ】幔幕、瑞雲、月、太陽、三面六臂の鍛冶神、女性、男性、鬼が三匹、炭俵、箱鞴、台座、水入れ

【構図】上部に白と碧の瑞雲が描かれた青い幔幕、画面の右に太陽、左に月がある。

その下中央に三面六臂の鍛冶神(左右一対を胸前で合掌し人差し指を合わせて印を組み、右手上に旗と飾りのついた槍、右手下に斧、左手上に剣、左手下に鉾を持ち、青い領巾を身につける)、足下に瑞雲、その下に箱鞴、左側に若い女性、右側に炭俵三つ(うち一つは倒れている)その下に火床、その右下側に金槌を持ち、筋骨隆々とし鉢巻きを巻いた鬼が三匹並び、(奥が振り上げ、真ん中が振り下ろし、手前が構えている)鬼の向かう方には金床(カナカ)があり、対面には髭の男性が横座を務める。男の足下には鍛錬済みの刀が二本と鎌が三つおいてあり、水入れがある。

【風習(奉り方)】:鞴祭り(フーチヌユーエ)旧暦十一月七日

・雄鶏の手羽の部分だけ残し、他すべて毟りとり、口に椿もしくはガジュマルをくわえさせていた。また豚の頭を飾っていた。現在は、鶏肉と、豚の三枚肉を固まりでお供えしている。祖父存命時は鍛冶場を会場に、隣近所も招待していた。三日ほどかけ商売繁盛を願い、皆への感謝をこめて行っていた。七日の十二時を回ったら行い八日も続けて祝った。

【家系】:

・元は首里の一族。(氏は不明)当主當山善則(よしのり)さんは六代目で、父親の五代まで鍛冶仕事を行っていた。祖父の言によれば百姓一揆を起こさせないように管理するために、首里王家より鍛冶屋を任せられた。祖父の時代、鍛冶屋として鍬、農機具を作るようになったのは当時としては新しい事であった。当時はお祖母様も前打を務めた。

柳光観は、額裏の記銘で本図を摩利子天としている。摩利子天は本来陽炎・蜃気楼の神であり、古くは女性の姿で表された。中世以降戦闘の守り本尊となってからは男神で武器を持ち、乗猪の姿で表されるようになった。同じ三面六臂で武器などを持つ三宝荒神とは確かに類似する図像であり、実際広島にある鍛冶神とされる三宝荒神図は乗猪の姿で表されている。柳光観はこうした図を知っており、摩利支天と記したのかもしれない。

B)首里鳥堀、知念源政さん宅(沖縄市胡屋知念さん、佐敷町新開知念さん本家筋)

首里鳥堀の知念源政宅を訪れ、鍛冶神図と関帝図を拝見した。仏間には、左側に香炉、中央に仏壇と鍛冶神図、右側に関帝図が祭られている。仏壇には香炉が五つ置かれている。知念家はもともと首里城内で鍛冶をしており、屋敷は王から賜りもとは鳥堀一丁目にあり、ミーバシのウフカンジャーと呼ばれる家だった。元の屋敷跡を整地したところ、鎹(かすがい)等が出てきたそうである。鍛冶は祖父の代でやめている。また、知念家は察度王の子孫であるという伝承がある。

戦前は掛け軸の鍛冶神図があった。

鍛冶神図)

【制作者】:源政氏の従兄(のち琉大美術科卒業)

【制作年】:従兄が高校三年生時(おそらく50〜55年前?)

【サイズ】:未測定

【記銘】:未観察

【素材】:画用紙 絵の具 サインペン?

【装幀】:額縁

【設置環境】:二十年前の立て替えの時、一番座にあった仏壇を玄関横の仏間(東向き)に移した。仏壇横の龕には騎馬像の関帝王が飾られ、仏壇に位牌で挟む様に鍛冶神図像が飾られている。以前あった関帝図は座像で首里金城町の長嶺先生の作品であったが、奥様が照屋漆器店で買ってきた現在の関帝王騎馬像の掛け軸に替えられた(前のものも、探せばあるかもしれないとのことである)。

【保存状態】:良好

【呼称】:未確認

【モチーフ】:幔幕、瑞雲、月、太陽、三面六臂の鍛冶神、女性(巫女服のような白い服に赤い袴姿)、男性(大和風の着物姿)、上半身裸の男性が三人(青の短パンを履いている)炭俵、箱鞴、台座、水入れ 柱

【構図】:二段構造の青い幔幕、その下には白い柱が両脇に画面奥に向けて四本ずつ並ぶ。画面左に太陽と白い瑞雲、右に月と黄色い瑞雲が浮かぶ。その下中央、柱の間に立つ様に三面六臂の髪を逆立てた鍛冶神が(黄色い衣、左右一対で合掌、右手上に旗、右手下に斧、左手上に槍、左手下に剣を持ち、青い領巾をつけている)箱鞴の上におり、左側に若い女性(鞴差し)、右側に炭俵三つ、箱鞴下には火床、その下に金床(カナカ)、右側に金槌を持ち髪の逆立った男性が上半身裸で三人(前打)、反対側には、髭の男性が横座を務める。男の足下には鍛錬済みの刀が二本と鎌が二つ、鉄鉗が三つ、替えの金床が置いてある。

【制作状況:依頼経緯】

おそらく源政氏の母が従兄に依頼。何かしらの見本があったことと思われるが、貯水タンクに持って行けない家財品を隠して疎開し、戻ってくると無くなっており(おそらく米兵が持っていったと思われる)戦前の掛け軸はその時に失われたであろうから、元来家に伝わっていた物ではなく、他家の物などを見本にしてこの絵は描かれたのだろう。

【風習(奉り方)】:

鞴祭り;旧暦十一月七日 フーチヌユーエー

・鶏の羽毛を抜く際、手羽だけのこし、棒をさして立たせ、口に椿の葉をくわえさせていた。(源政さんは幼稚園生くらいのとき、祖母に「椿の葉の上等なんもってきなさい」といわれた記憶がある)

・源政さんの母が亡くなって以来、盆に白い生米を置きその上に盛り合わせた卵と三枚肉をお供えしている。

・奧間カンジャーには、五年に一度、お参りする(戦前は三年に一度行っていた)。

【家系:伝承】

・鍛冶の知念は察度王の子孫で奧間カンジャーの子孫、馬氏(バウジ)をもつ。

・家譜は、母が首里の美術教師長嶺先生に預けたが消失してしまった。

・鍛冶仕事は曾祖父祖父の代(廃藩置県頃か)にはもう行っていなかった。父は大方は職業軍人で、戦争から帰還後養豚や農業など手広く行っていた。

・戦火にさらされる前の自宅に、鍛冶場があったかは不明だが、現在貸しビルとなっている私有地から、工事の際、カスガイ(蝶番)ティビクなどが出てきた。しかし首里城内に鍛冶場があり、廃藩置県頃までは鍛冶の仕事はそこで行っていたのではないかとのことである。鍛冶屋は武器や農具などを作れる専門職であったため、国内、村内において地位が高かったが、火を使う仕事であったため、郊外に家をたてることが多かったという。いくつか土地を持っていたならば、仕事場と家を分けていたことも考えられる。

・知念家は聞得大君の次に地位のあるノロを輩出した(ノロが賜った土地もあるという)といわれており、さらに一般の士族にはなかなか許されなかった門に瓦を置く事を許されていたことから、首里王府の中でも位の高い士族であったと思われる。

・鍛冶の技術も、王府に派遣され中国に留学して学んできたという。帰国したとき王から皿などを報奨としていただいたらしいが、これも戦争で消失した。

(まとめ)

鍛冶神の図像を中南部でもいくつか見、祀られ方についても調査が多少進んだ。鍛冶神像の多くは柳光観が手がけているが、鍛冶神そのものの認識については「摩利支天」の記銘に見られるように、光観自身もはっきりとしたものを持っていなかったのかもしれない。今後は光観について調査することによって進展があるかもしれない。

フーチヌユーエについて、また通常の祀り方についても多くの証言が一致しているようである。豚の頭や鶏をたたせたものの口にガジュマルか椿の葉をくわえさせることなども共通している。こうした祀り方は、道教の影響も受けているようであり、今後さらに調査をしていきたい。

佐敷の大城正榮さんは「元鍛冶屋のネットワーク」を作り情報交換をすることによって、鍛冶屋の仕事、鍛冶屋の祭祀、鍛冶神図像などについての記録を纏めることが急務であると、協力者を求めている。

copyright (c) 2009 沖縄図像研究会 All Rights Reserved.