● 実験テーマ44

「PIC32MX_自作オシロ_V4の実験」

(自作オシロ_V3.1の改良版です。AC/DC、電圧レンジに関係なくZERO点がずれないようにしました。また市販の1Mプローブが使用可になりました。)

■ 2013.12.4

・以前製作した自作オシロ_V3.1は、AC/DCモード及び、電圧レンジによってZERO点がずれる等、

使いにくい点があったので、アナログアンプ部の回路を、実験テーマ43にある2現象オシロの

回路(JA1WBYさんの回路)を基本に変更し、ZEREO点がずれることなく使えるようにしました。

・また市販のプローブが使えるように、入力インピーダンスを、約200kから、1MΩに変更

しました。

自作オシロ_V3.1では、電圧レンジを、入力アッテネータの抵抗と、アンプのGAIN定数を

アナログSWで切替える方法で、計16種類の電圧レンジを設けていましたが、このことが

レンジによってZEROがずれる要因の一つになっていたので、シンプルに、8CHアナログSW_IC

1個のみ使って、入力アッテネータの抵抗のみを切替える方法に変更しました。

したがって今回の電圧レンジの種類は整理して計8種類になります。

・最初は、アナログ部のみEAGLEでP板化し、PIC部のユニバーサル基板と背中合わせにし、

小型化したかっのですが、構造的に無理がありそうなので断念し、全てユニバーサルの

1枚基板で作ることにしました。

但し今回は使い易さ重点なので、基板のままの使用はやめ、2現象オシロの時と同じように、

前後アクリル板+スタッドで基板を挟む構造にしました。

また今回は、タッチパネルの操作がし易いように、タカチのTI型チルトスタンド:TI-70S

を取付けてみました。

・このような構造にするため一部の部品を変更することにしました。

それを以下に示します。

<部品変更>

① レバーの長いスライドSW:FS-22ABP "日開"に変更

② 背の高いプッシュSW:FB-15ANEP2 "日開"に変更

③ 入力コネクタを、RCAジャックから、BNC:B-056

"COSMTEC"に変更

④ ZERO調半固定VRを、ストレートタイプのボリューム:RK09L1140A2

"ALPS"に変更

■ 2013.12.6

・水魚堂で回路図を作成し部品を手配した。

PIC32のQFP-DIP変換基板へのハンダ付実装は今回もマルツ電子に依頼しました。

・部品配置と筐体構造案をラフ書き検討した。

■ 2013.12.10

・仕様変更に伴いソフトを変更した。電圧レンジの変更が主なもので、たいしたことなかったので

難なく終了

→ コンパイルOK、HEXまで用意できた。

■ 2013.12.12

・PIC32実装基板以外、全てのパーツ揃う。

本日より、ユニバーサル基板製作スタート。

■ 2013.12.13~ 2013.12.17

・ユニバーサル板及び、アクリル板加工図をラフ書き検討

・部品実装の前に、この加工を両方済ますことにした。

■ 2013.12.20~ 2013.12.21

・ユニバーサル板と、アクリル板の加工が終了した。

前パネルの、QVGA(タッチパネル付)液晶の開口部を加工中、糸鋸の刃が、アクリル板に食いつき

開口部の隅にヒビを入れてしまった。

外観を損なうので、やむなく余ったアクリルで加工し直すことになったが無事加工終了。

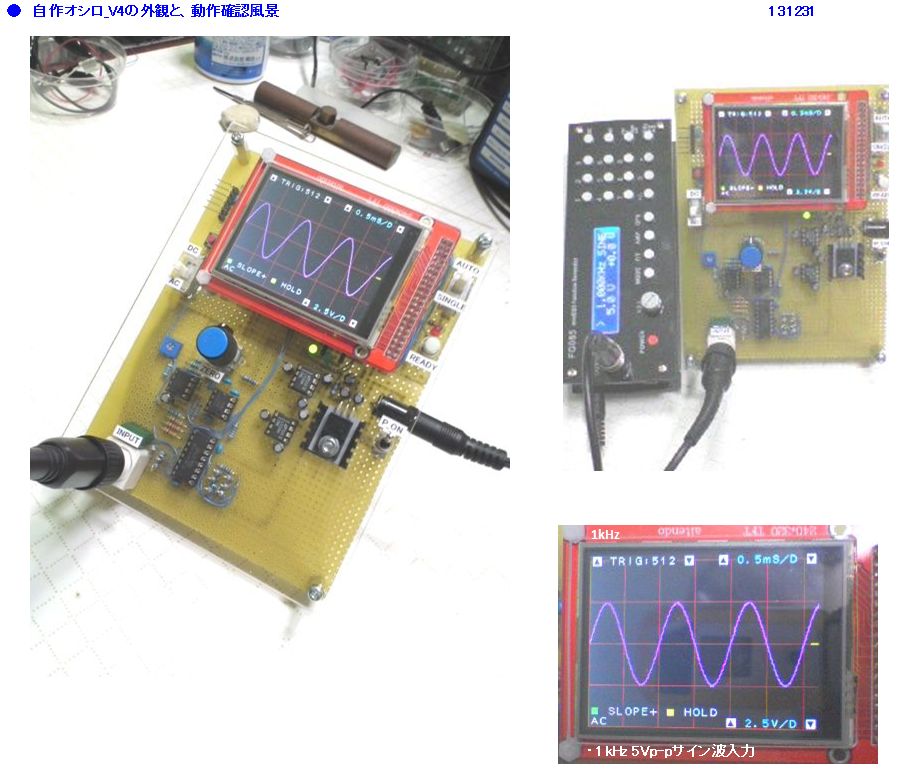

・加工終了後、仮組立してみた。

その時の様子を以下に示します。

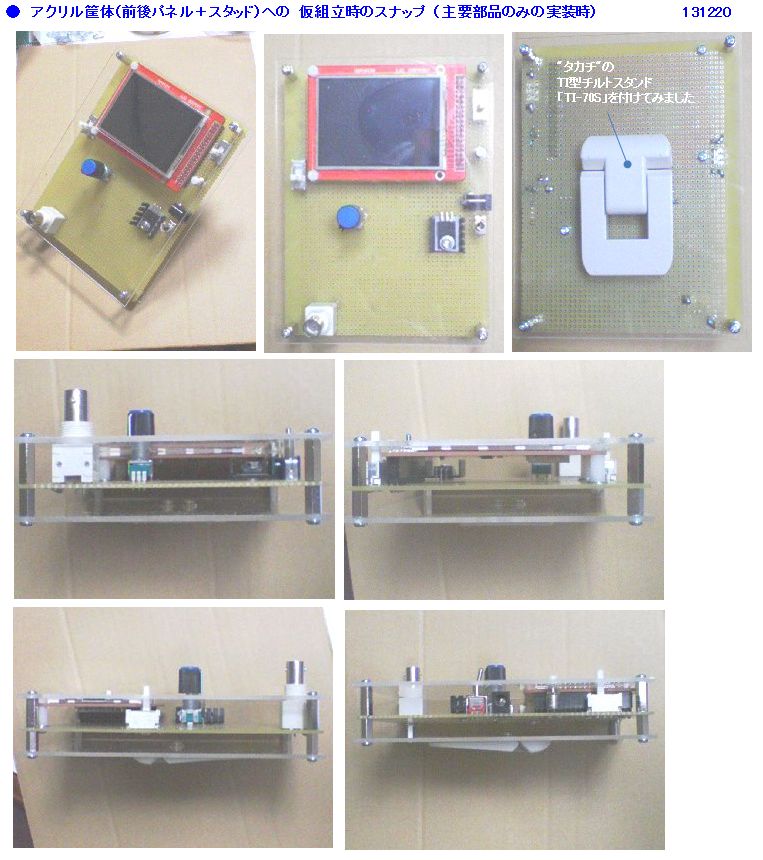

■ 2013.12.28

・ユニバーサル基板への部品実装+配線が終了した。

以下のその時の写真をアップします。

・基板のチェック開始

まずは、簡単に電源部のショート有無のチェックを行い、その後いつものようにテスターによる、各電源電圧

のチェックを行った。

→ まずは、QVGA液晶未実装の状態で、電源電圧チェックを行った。

+5V→ 5.10V

+3.3V→ 3.26V

AVCC→ 3.20V

-AVCC→ -3.10V

-5V→ -5.09V

→ 問題なさそうなので、この状態で予め用意していた、HEXを書込んでみた。

→ 問題なく書込めた。

・いよいよここから、QVGAを実装しての動作チェック開始

火入れ一発目は、ダメ!!

スタートメッセージは表示するが、その後画面が黒クリアのまま変化しない。

<調査>

① AUTOモードにて、AUTOモードの分岐処理に入ってる。

② また、EOFフラグも立っていて、while(!EOF)も抜けてくる。

③ 座標表示関数(AxisDraw())の頭までは、RUNしているが、この後の黒クリア後には、来ない

ようだ。

どうも、タッチ割込み(T1)に入ったきり戻ってこないような気がする。

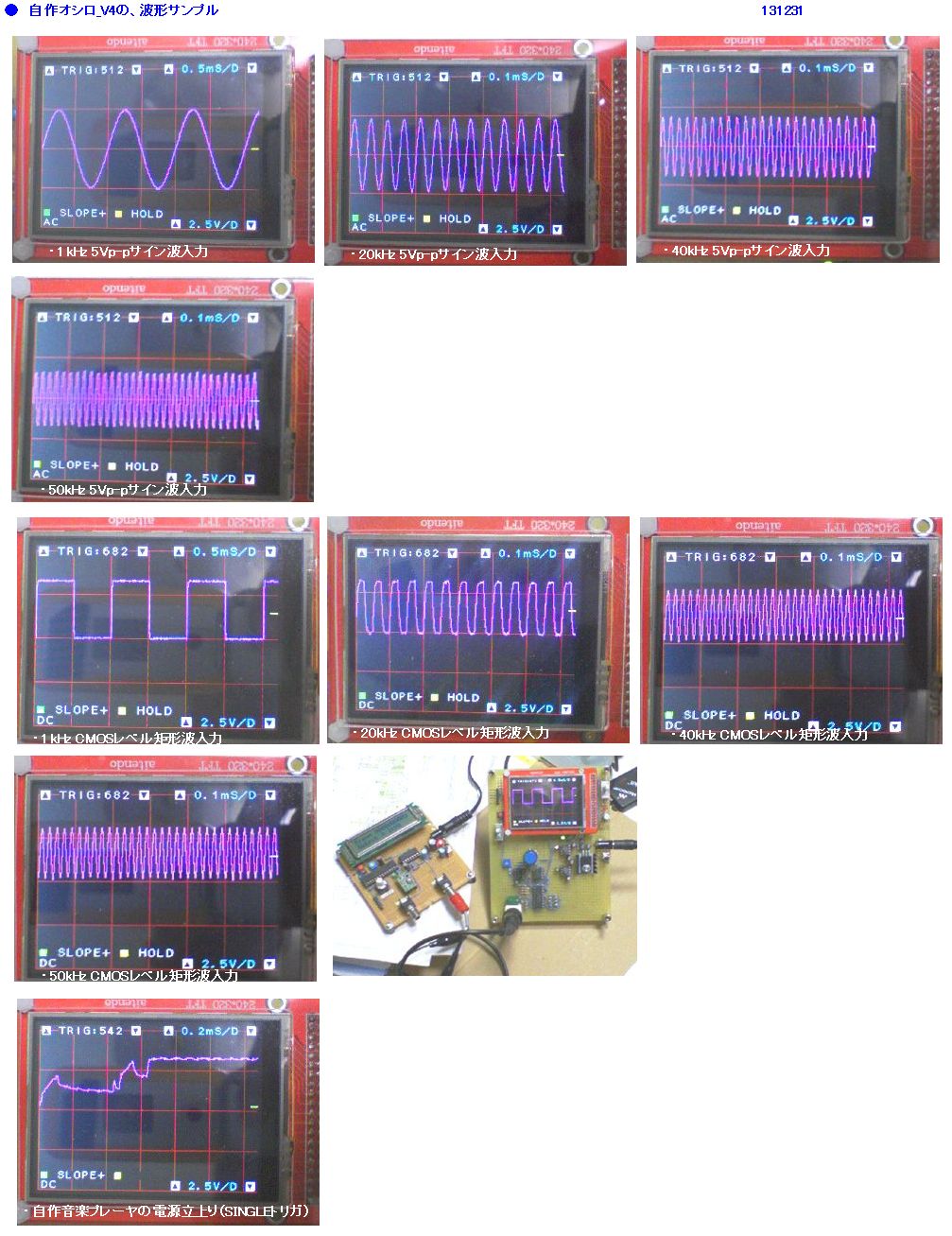

→ この原因が、どうもはっきりと判らないのだが、いつものように、MPLAB

C32でコンパイラを起動したら

次の、ダイアログが表示された。

どうも、C32が存在するディレクトリが、2つあってその内の、どっちを使うかの選択ダイアログらしい。

しかしいつもは、このダイアログは発生してなかった。

その2つのディレクトリというのは、

1つは、MPLAB IDEの欄に、「C:\Program

Files (x86)\Microchip\mplabc32\v2.02\bin\pic32-gcc.exe」

2つ目は、Last usedの欄に、「C\Program File

(x86)\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe」

である。

そういえば、あらかじめオシロのソフトを変更して、C32を立ち上げた時、このダイアログが発生し、その時は、

迷って、Last usedの方の、ディレクトリに存在する、pic32-gcc.exeを選択したはずだ。

それにしても何故、同じ名前の、コンパイル実行ファイルが異なるディレクトリに存在するのかは不明である。

まあバージョンの違いなのかもしれないが??

もしや、MPLAB IDEの欄のディレクトリに存在する、pic32-gcc.exeを使わないと正しくコンパイルしてくれない

のかもしれないと思い、こちらを選択してコンパイルし直し、HEXを書込んでみたら、正常にオシロ_V4が動き

始めてくれた。

・ちょっと、0V入力時の、輝線がV3.1と比べて太い(ノイズが多い)ような気がするが、

ここで稼働時の電源電圧を確認した。→ 問題なさそう。

+5V→ 5.05V

+3.3V→ 3.27V

AVCC→ 3.19V

-AVCC→ -3.11V

-5V→ -5.06V

■ 2013.12.29~ 2013.12.30

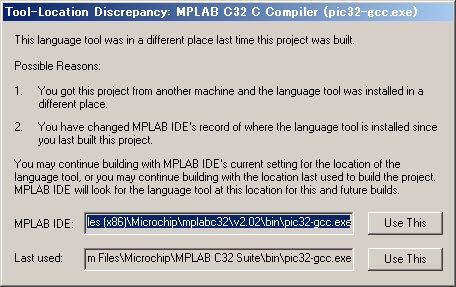

・昨日の0V入力時の輝線が太い(ノイズが多い)件を調査することにした。

入力インピーダンスを、1MΩと高くしたためか、直列抵抗の入らない最小レンジの、50mV/Dで

入力ノイズの影響を、1番受けにくく、他のレンジでは、500kΩ以上の直列抵抗が入るので、

入力ノイズの影響を、受けやすくなっていると思われる。

現に、50mV/D以外のレンジでのノイズは、0V入力時の輝線の太さだけで判断しても

以前までの自作オシロと比較すると目に見えて多くなっているのが分かる。

実際に、アナログアンプの出力(AN0)でのノイズレベル(波形)を、自作オシロ_V2の、最小レンジ:

15mV/Dにて観測してみることにした。

結果、ノイズが目立つレンジは例えば、0.1V/Dレンジでのノイズレベルは、

常時発生している比較的速い成分のノイズで、約15mVp-p

突発的に遅い周期で発生しているノイズで、約0.2Vp-pほどであることが分かった。

そこでてっとり早いノイズ対策として、測定可能帯域には影響が多少なりとも出てきてしまうが、

PIC32の、AIN0ピン近くに、理論値で、カットオフ:Fc≒120kHzの、CRフィルタを挿入して

みることにした。

対策後の、ノイズレベルは、同じ0.1V/Dレンジで

常時発生している比較的速い成分のノイズで、約8mVp-pに減少、

突発的に遅い周期で発生しているノイズで、約0.15Vp-pに減少してくれた。

オシロ表示の輝線の太さも気にならないレベルまで細くなってくれたので、ノイズ対策

としては、これでFIXすることにした。

下にノイズ調査をした時の、各種波形資料の写真をアップしました。

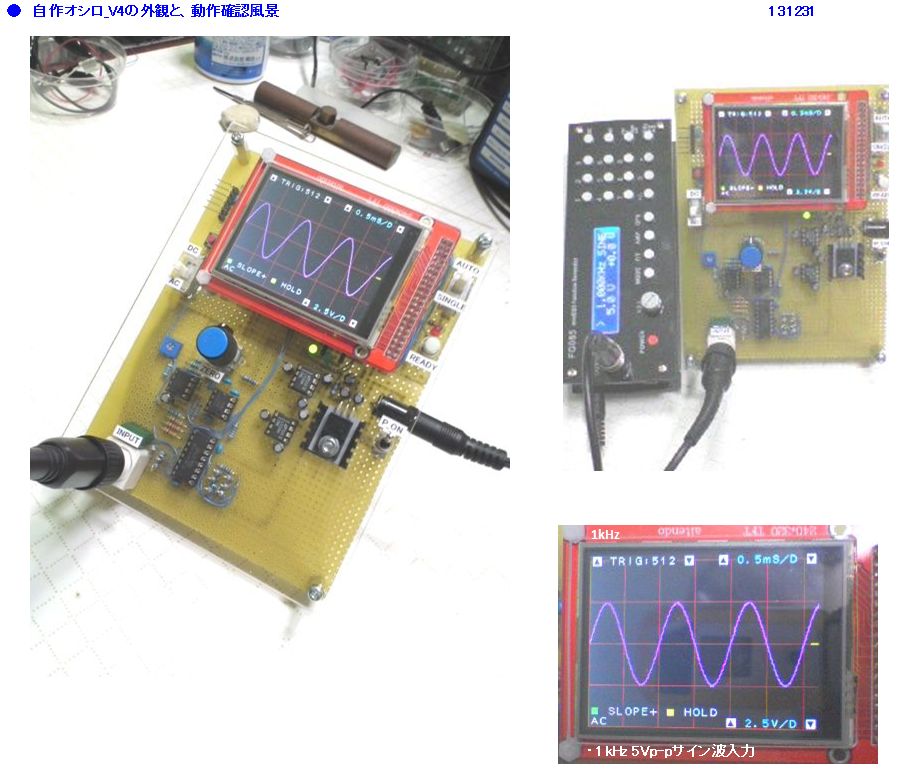

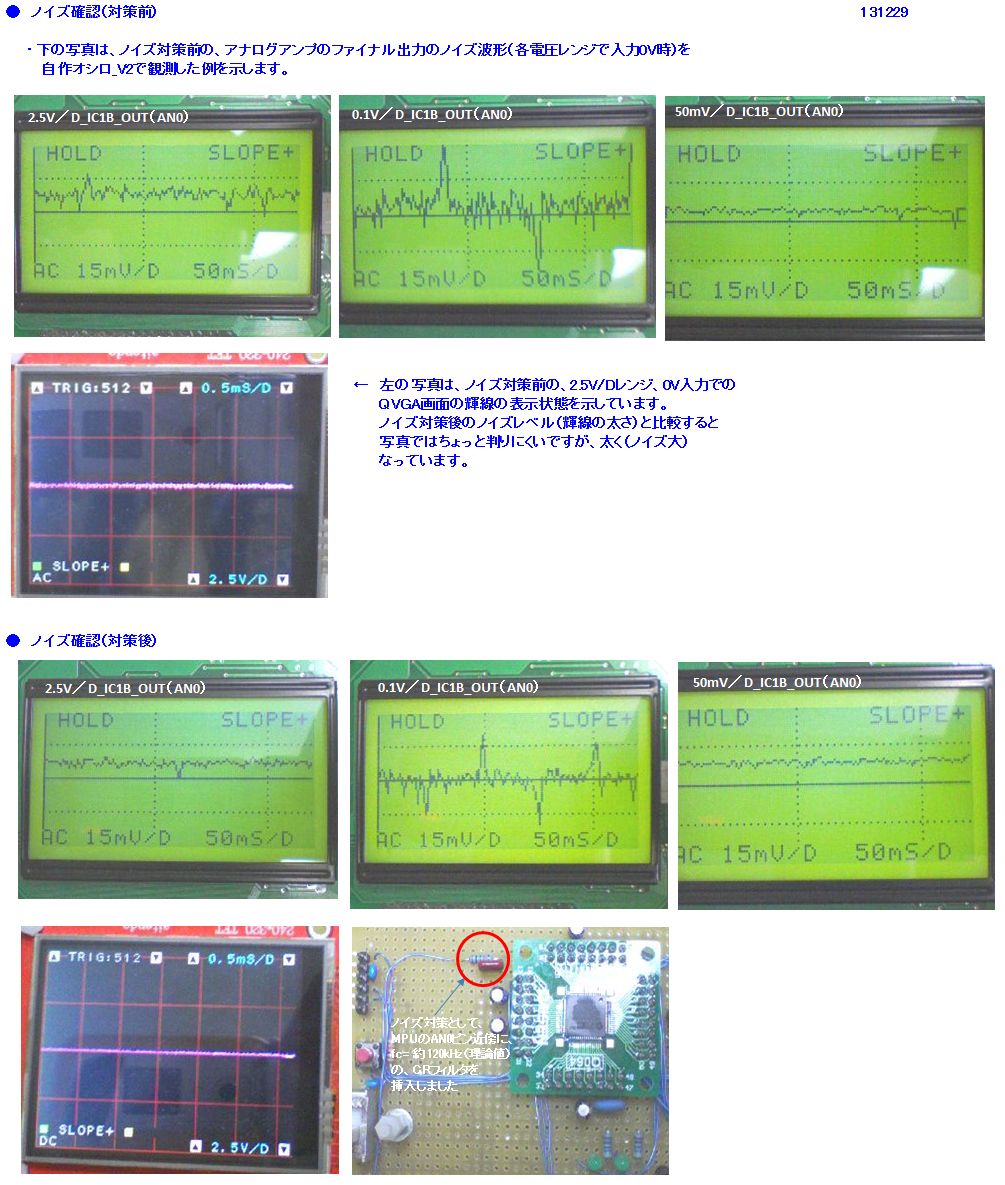

■ 2013.12.31

・昨日までで、一応、改善部を含めた一通りの機能チェックが完了しので、今日は波形表示の写真取り

をした。

以下に、アップします。

今年はこれで丁度最後の実験になりました。

また来年もよろしくお願いします。

.

<最終回路図>

・こちらから、どうぞ→ 「自作オシロ_V4回路図(デジタル部)」

「自作オシロ_V4回路図(アナログ部)」

<最終ソース>

・こちらから、どうぞ→ Scope_V4.C

← 実験テーマ1に戻る TOP PAGEに戻る 実験テーマ45へ →