پœپ@ƒnƒ€•œٹˆٹJ‹ا

پ،پ@2020.4.15

پ@پ@پE‹vپX‚ةƒnƒ€‚ج–³گü‹@‚ً“®‚©‚µ‚ؤ‚ف‚½پB

پ@پ@پ@Œ»چفپAژ茳‚ةژc‚ء‚ؤ‚¢‚é–³گü‹@‚حپA

430MHz FM‘ر‚جƒgƒ‰ƒ“ƒVپ[ƒoپFTM-401 "KENWOOD" ‚ج‚فپB

پ@پ@پ@‚ـ‚½ƒ‚پ[ƒrƒ‹—p‚جƒzƒCƒbƒvƒAƒ“ƒeƒi‚حپA‚ ‚ء‚½‚ئ‹L‰¯‚µ‚ؤ‚½‚ھپAƒ‰ƒWƒI‚جFM—p‚¾‚ء‚½پB

پ@پ@پ@ƒ‚پ[ƒrƒ‹—p‚جƒzƒCƒbƒvƒAƒ“ƒeƒi‚حپA144MHz—p‚à430MHz—p‚àژc‚ء‚ؤ–³‚©‚ء‚½پB

پ@پ@پ@’A‚µپA‘نچہ‚حپA144MHz—p‚ج‚ھ‚ ‚ء‚½پB

پ@پ@پ@“dŒ¹‚حپATRIO‚جپuPS-4پv‚ھژc‚ء‚ؤ‚¢‚ؤپA‚»‚ê‚ًژg‚ء‚ؤپA

ژَگM‚إ‚«‚é‚©ژژ‚µ‚ؤ‚ف‚½پB

پ@پ@پ@ƒAƒ“ƒeƒi‚ھپA430M‘ر—p‚إ‚ح‚ب‚–{‘ج‚ئ‚جگع‘±‚àƒRƒlƒNƒ^‚ھچ‡‚ي‚ب‚¢‚ج‚إ

ƒNƒٹƒbƒv‚إ‰¼گع‘±‚إ‚ح‚ ‚é‚ھپAژ؛“à‚ة‰¼گف’u‚µ‚½ƒAƒ“ƒeƒi‚إپA

پ@پ@پ@گ”‹اژَگMڈo—ˆ‚½پB

پ@پ@پ@پ@پƒژَگMڈo—ˆ‚½‹اپ„

پ@پ@پ@پ@پ@‡@پ@432.36MHz ƒپƒٹƒbƒg3ˆت

پ@پ@پ@پ@پ@‡Aپ@440.00MHz ƒپƒٹƒbƒg5over

پ@پ@پ@ڈ®پAPS-4‚جٹJ•ْ“dˆ³ژہ‘ھ‚حپA12.75V‚¾‚ء‚½پB

‚؟‚ب‚ف‚ةپATM-401‚ً‘—گM‚àٹـ‚ك‚ؤ“®‚©‚·‚ة‚حپA3.2Aˆبڈم‚ج“d—¬—e—ت‚ھ•K—vپB

پ@پ@پEڈHŒژ‚ةˆہ‰؟‚ب’†چ‘گ»‚جپA430‚l‚g‚ڑ‘رƒnƒ€ƒoƒ“ƒhƒtƒŒƒLƒVƒuƒ‹ƒAƒ“ƒeƒiپiBNCپjWH-024BپF800‰~پiگإچپj‚ھ”„‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إپA

پ@پ@پ@‚±‚ê‚ئ•دٹ·ƒRƒlƒNƒ^پiUHF-FپجBNC-Jپj[U-013-DGN]پF200‰~‚ً’چ•¶‚µ‚½پB

پ@ڈ®پAUHF-FƒRƒlƒNƒ^‚ئ‚حپAMŒ^ƒRƒlƒNƒ^‚ئ“¯‚¶‚إ‚ ‚éپB

پ@پ@پ¦پ@WH-024B‚جƒXƒyƒbƒN

پ@پ@پ@پ@پEƒGƒŒƒپƒ“ƒg’·پF45cmپi–ٌ5ƒة/8ƒ^ƒCƒvپj

پ@پ@پ@پ@پ@‚؟‚ب‚ف‚ةپA430Hz‚ج”g’·‚حپA–ٌ70cm

پ@پ@پ¦پ@430MHzƒoƒ“ƒh‚ة‚آ‚¢‚ؤ’²‚ׂؤ‚ف‚½پB

پ@پ@پ@ پE—ک—p‰آ”\ژü”gگ”پF430.00پ` 440.00MHz

پ@ پEŒؤڈo‚µژü”gگ”پF433.0MHz

پ@پ@پ@ پE•s“ء’è‹ا‚ض‚جŒؤ‚رڈo‚µ (CQ)

‚ھٹˆ”‚ةچs‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚éپBFM‚ة‚و‚é‹ك‹——£’تگM‚ھ

ژه—¬‚إ‚ ‚éپB

پ،پ@2020.4.16

پ@پ@پEڈم‹LƒAƒ“ƒeƒi‚ً–ىٹO‚جƒAƒ“ƒeƒiƒ|پ[ƒ‹‚ضژو•t‹à‹ï‚ً‰î‚µ‚ؤژو•t‚¯‚و‚¤‚ئچl‚¦‚ؤ‚¢‚é‚ج

‚¾‚ھپEپEپE

پ@پ@پ@ژv‚¢ڈ„‚点‚ؤ‚¢‚½‚çپA•s—v‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éTV—pژ؛“àUHFƒAƒ“ƒeƒi‚ج–ىٹOژو•t‚¯—p

ƒAƒ_ƒvƒ^‹à‹ïپiƒxپ[ƒX•”‚حژ÷ژ‰پj‚ھ‚ ‚邱‚ئ‚ًژv‚¢ڈo‚µ‚½پB

پ@پ@پ@‚±‚ê‚ة‚حپA—§•û‘جڈَ‚جژ؛“àƒAƒ“ƒeƒi‚ً’u‚‘نچہ‚µ‚©–³‚¢‚ج‚إپA‚»‚±‚ةˆب‘OپAƒ‚پ[ƒrƒ‹‚إ

ژg‚ء‚ؤ‚¢‚½ƒzƒCƒbƒvƒAƒ“ƒeƒi‚جƒxپ[ƒX‚©‚çٹO‚µ‚½

پ@پ@پ@MŒ^ƒRƒlƒNƒ^‚ًژو•t‚¯‚é‘نچہ‚ً

گ»چى‚µ‚ؤژو•t‚¯‚ê‚خژg‚¦‚»‚¤‚ب‚ج‚إگ»چى‚µ‚ؤ‚ف‚½پB

‚±‚ئ‚ج‚ظ‚©ڈمژè‚ژdڈم‚ھ‚ء‚½پB

پ،پ@2020.4.17

پ@پ@پEپƒCQ ham radio WEB MAGAZINE‚و‚蔲گˆپ„

پ@پ@پ@–³گü‹ا‚جٹJ‹اگ\گ؟‚ة‚حپAڈ‘–ت‚إگ\گ؟‚·‚é•û–@‚ئپA“dژqگ\گ؟ƒVƒXƒeƒ€‚إچs‚¤•û–@‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@50Wˆب‰؛‚جٹJ‹ا‚جڈêچ‡پCڈ‘–ت‚إ‚جگ\گ؟‚ح4,300‰~پiژû“üˆَژ†پjپA

پ@پ@پ@“dژqگ\گ؟‚ح2,900‰~پi“dژq”[•tپj‚ئپA“dژqگ\گ؟‚ج•û‚ھ‚¨“¾‚إ‚·پB

پ@پ@پ@(1) “dژqگ\گ؟‚جژ–‘Oڈ€”ُ

پ@پ@پ@پ@پ@ ‚ـ‚¸ڈ‰‚ك‚ةپC“dژqگ\گ؟‚جƒVƒXƒeƒ€‚ًژg‚¤‚½‚ك‚جپgƒ†پ[ƒU“oک^پh‚ھ•K—v‚إ‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@ “d”g—ک—p “dژqگ\گ؟پE“حڈoƒVƒXƒeƒ€ Lite‚ةƒAƒNƒZƒX‚µ‚ؤپA•K—vژ–چ€‚ً“ü—ح‚µ‚ؤگV‹Kƒ†پ[ƒU“oک^‚·‚é‚ئپA

پ@پ@پ@پ@پ@ 1پ`2ڈTٹشŒم‚ة“oک^‚µ‚½ڈZڈٹ‚ةƒ†پ[ƒUID‚ئƒpƒXƒڈپ[ƒh‚ھ—X‘—‚³‚ê‚ـ‚·پB

پ@پ@پ¨پ@“dژqگ\گ؟‚·‚é—\’è

پ،پ@2020.4.18

پ@پ@پEڈHŒژ‚و‚è430‚l‚g‚ڑ‘رƒnƒ€ƒoƒ“ƒhƒtƒŒƒLƒVƒuƒ‹ƒAƒ“ƒeƒiپiBNCپjWH-024B‚ھ“ح‚¢‚½پB

پ@پ@پ@‘پ‘¬ژ؛“à‚ئ‘‹چغ‚ة‰¼گف’u‚µ‚ؤژژ‚µ‚½‚ھپAFMƒAƒ“ƒeƒi‚إژژ‚µ‚½ژ‚ئپA‚³‚ظ‚ا•د‚ي‚è‚ح‚ب‚©‚ء‚½پB

پ@پ@پ@‘‹‚ًٹJ‚¯‚ؤپAƒAƒ“ƒeƒi‚ًژ‚؟‚ب‚ھ‚çپAڈo—ˆ‚邾‚¯ٹO‚ةڈo‚µچ‚‚¢ˆت’u‚ة‚·‚é‚ئ

پ@ٹ´“x‚حڈم‚ھ‚é‚ھپEپEپE

پ@پ@پ@‚â‚ح‚è’nڈمچ‚‚ً‰ز‚ھ‚ب‚¢‚ئ‘ت–ع‚ب‚و‚¤‚¾پB

پ@پ@پ@Œ»چفگف’u‚µ‚ؤ‚ ‚éپA’nڈم”g—pƒAƒ“ƒeƒiپEƒ|پ[ƒ‹‚ج“V•س‹ك‚‚ةگف’u‚إ‚«‚éƒXƒyپ[ƒX‚ھ‚ ‚é‚ج‚إ‚»‚±‚ةگف’è‚·‚é—\’è‚ة‚ح‚µ‚ؤ‚¢‚éپB

پ@پ@پ@’nڈمچ‚2.5mmˆت‚ة‚ح‚ب‚éپB

پ@پ@پ@‚½‚¾چ،“ْ‚حپA’ل‹Cˆ³‚إ‹‚¢‰J‚ھچ~‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إچى‹ئڈo—ˆ‚ب‚¢پB

پ@پ@پ@Œم“ْپA“V‹C‚ج—ا‚¢“ْ‚ً‘_‚ء‚ؤچى‹ئ‚·‚é—\’èپB

پ@پ@پE‚à‚µ‚©‚µ‚½‚çپA“¯ژ²ƒPپ[ƒuƒ‹‚ج’·‚³‚ھ‘«‚è‚ب‚¢‚©‚àپH

پ@پ@پ@‰„’·ƒPپ[ƒuƒ‹‚ًچى‚é‚ئ‚µ‚½‚çپA5D-2VپiD‚ح“ءگ«ƒCƒ“ƒsپ[ƒ_ƒ“ƒX=50ƒ¶‚ًˆس–،‚·‚éپj‚ًژg‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚éپB

پ@پ@پ@‚ ‚ئSWRŒv‚¾‚ھپAژèژ‚؟‚جپuSWB-2پv‚حژوگà‚ة‚و‚é‚ئپA144MHzپi150MHzچإ‘هپj‚ج‚و‚¤‚ب‚ج‚¾‚ھ‚ا‚¤‚¾‚ëپH

پ@پ@پ@‚ـ‚½ژèژ‚؟‚ج“dŒ¹ƒ†ƒjƒbƒgپuPS-4پv‚جڈo—ح—e—ت‚ھ–¾ٹm‚إ‚ب‚¢پB‚½‚ش‚ٌ4AپH

پ@پ@پ@TM-401‚ة‚حپAPS-21‚ھگ„ڈ§‚ج‚و‚¤‚¾‚ھپH

پ،پ@2020.4.19

پ@پ@پE‰ُگ°پIپI

پ@پ@پ@430MHzƒzƒCƒbƒvƒAƒ“ƒeƒi‚ج–ىٹOگف’uچى‹ئ‚ًچs‚ء‚½پB

پ@پ@پ@“¯ژ²ƒPپ[ƒuƒ‹‚جˆّ‚«چ‚ف‚حپAƒGƒAƒRƒ“پEƒ_ƒNƒg‚ً’ت‚·‚½‚ك‚ةٹJ‚¢‚ؤ‚¢‚éŒٹ‚ئŒإ’è—p‚ج”S“y‚ً‚»‚ج‚ـ‚ـ—ک—p‚µ‚½پB

پ@پ@پ@ٹù‚ة3–{ƒPپ[ƒuƒ‹‚ھ’ت‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ھپA‰½‚ئ‚©’ا‰ءڈo—ˆ‚½پB

پ@پ@پ@ƒPپ[ƒuƒ‹‚ح‚â‚ح‚èڈ‚µ’Z‚ك‚¾‚ھپAٹù‘¶‚ج’·‚³‚ج‚ـ‚ـژb‚‚حژg‚ء‚ؤ‚ف‚éپB

پ@پ@پ@ژ؛“à‚جƒٹƒOگف’uڈêڈٹ‚حپA‘‹چغ’¼‹ك‚ة‚µ‚½پB

پ@پ@پ@SWR-2‚حپA145MHz‚ـ‚إ‚µ‚©ژg‚¦‚ب‚¢‚ج‚إژg—p‚µ‚ب‚©‚ء‚½پB

پ@پ@پ@‚ـ‚½پATRIO‚ج“dŒ¹ƒ†ƒjƒbƒgپuPS-4پv‚جڈo—ح“d—¬—e—ت‚حپA13.5V

0.5A‚ج‚و‚¤‚ب‚ج‚إTM-410‚ً10Wڈo—ح‚إ‚حژg‚¦‚ب‚¢پB

پ@پ@پ@چK‚¢10W/1W‚جگط‘ض‚¦ƒ{ƒ^ƒ“‚ھ‘•”ُ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إپA1W‘—گM‚إژb‚‚ح‰^—p‚·‚é—\’èپB

پ@پ@پ@ƒAƒ“ƒeƒi‚جگف’uˆت’u‚حپAŒ»چف‚ج’nƒfƒWƒAƒ“ƒeƒi‚ھ•t‚¢‚ؤ‚¢‚éƒ|پ[ƒ‹‚ةپAچى‹ئ“I‚ة

ڈo—ˆ‚邾‚¯–³—‚ب‚چ‚‚ڈo—ˆ‚éˆت’u‚ةگف’u‚µ‚½پB

پ@پ@پ@’nڈمچ‚‚حپA–ٌ2.5m‚ظ‚ا‚ة‚ب‚ء‚½پB

پ@پ@پ@–â‘è‚جژَگMٹ´“x‚¾‚ھپAژ؛“àژہŒ±‚ئ”نٹr‚µ‚ؤپA‚â‚âژَگMڈo—ˆ‚½‹ا‚ھ‘½‚¢’ِ“x‚¾‚ھپAƒپپ[ƒ^‚إŒ©‚ؤپABUSY

LED“_“”‚إ‚àژَگM‚إ‚«‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إپA

پ@پ@پ@ڈ‚µ‚ح‚ـ‚µ‚ب‚و‚¤‚إ‚ ‚éپB

پ@پ@پ@پƒژَگMڈo—ˆ‚½‹اپ„

پ@پ@پ@پ@پE432.92MHzپFپ@BUSY LED“_“”‚¾‚ھپA—¹‰ًڈo—ˆ‚éپB

پ@پ@پ@پ@پ@432.84MHzپFپ@BUSY

LED‚جژں‚ج[1]LED‚ـ‚إ“_“”‚إ—¹‰ًڈo—ˆ‚éپB

پ@پ@پ@پ@پ@433.10MHzپFپ@BUSY LED“_“”‚¾‚ھپA—¹‰ًڈo—ˆ‚éپBپFJE1***

چ]Œثگى‚ج•û

پ@پ@پEژلٹ±ƒPپ[ƒuƒ‹‚ھ’Z‚¢‚ج‚إپAˆب‘OSWRŒvپi150MHzچإ‘هپjگع‘±—p‚ةژg‚ء‚ؤ‚¢‚½30cmˆت‚جƒPپ[ƒuƒ‹‚ً•t‚¯‘«‚·ˆ×‚ةپA

پ@پ@پ@MŒ^ƒپƒXپجMŒ^ƒپƒX’†ŒpƒRƒlƒNƒ^‚ًڈHŒژ‚ة’چ•¶‚µ‚½پB

پ@پ@پ@ڈ‚µ’·‚‚ب‚ê‚خپAٹO‚ةڈo‚ؤ‚é•ھ‚جƒPپ[ƒuƒ‹‚جƒ^ƒڈƒ~‹ïچ‡‚ھ—ا‚‚ب‚é‚ج‚إپB

پ@پ@پ@‚ـ‚½پASWRŒv‚ح–³‚‚ؤ‚àپATM-410–{‘ج‚جپARFƒپپ[ƒ^‚ئALM

LED‚إ‘—گMڈَ‘ش‚ً‚ ‚é’ِ“x”cˆ¬ڈo—ˆ‚é‚ج‚إپAژb‚‚ح‚»‚¤‚¢‚¤•—‚ةژg‚¨‚¤‚ئژv‚¤پB

پ@پ@پEƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒA–³گüŒًگMژ‚جپAژَگMڈَ‹µƒŒƒ|پ[ƒg‚جژپAƒپƒٹƒbƒg5

ƒVƒOƒiƒ‹‹“x9 ‚¢‚ي‚ن‚é59‚ئ‚©‚¢‚ء‚½ٹo‚¦‚ھ‚ ‚éپB

پ@پ@پ@‚±‚ê‚حپARSƒRپ[ƒh‚ئŒ¾‚ي‚ê‚é‚à‚ج‚ج‚و‚¤‚¾پBپiƒEƒBƒLƒyƒfƒBƒA‚إŒںچُ‚µ‚ؤ‚ف‚½پBپj

پ@پ@پ@“dگM‚جڈêچ‡‚حپARSLپi—¹‰ً“xپEگMچ†‹“xپE‰¹’²پj‚ئŒؤ‚شپB

پ@پ@پ@پ@readabilityپARپF’تڈجƒپƒٹƒbƒg

پ@پ@پ@پ@1:—¹‰ً‚إ‚«‚ب‚¢

پ@پ@پ@پ@2پF‚©‚낤‚¶‚ؤ—¹‰ً‚إ‚«‚é

پ@پ@پ@پ@3پF‚©‚ب‚èچ¢“‚ھ—¹‰ً‚إ‚«‚é

پ@پ@پ@پ@4پFژ–ژہڈمچ¢“ï‚ب‚—¹‰ً‚إ‚«‚é

پ@پ@پ@پ@5پFٹ®‘S‚ة—¹‰ً‚إ‚«‚é

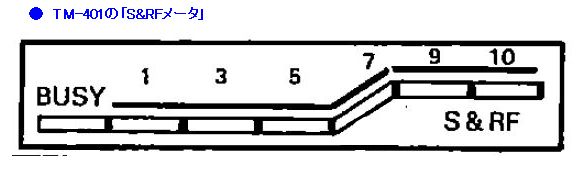

پ@پ@پ@پ@signal strengthپASپFپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@TM-401‚جپASƒپپ[ƒ^‚إ‚ج–عˆہپiژ©•ھ‚ب‚è‚جچl‚¦پj

پ@پ@پ@پ@1پF”÷ژم‚إ‚©‚낤‚¶‚ؤژَگM‚إ‚«‚éگMچ† پ@پ@پ¨پ@پ@پ@BUSY‚ھ“_–إ‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ھ‚©‚낶‚ؤژَگM

پ@پ@پ@پ@2پF‘ه•دژم‚¢گMچ† پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ¨پ@پ@پ@[1]LED“_“”

پ@پ@پ@پ@3پFژم‚¢گMچ†پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ¨پ@پ@پ@[1]LED“_“”

پ@پ@پ@پ@4پFژم‚¢‚ھژَگM—eˆص‚بگMچ† پ@پ@ پ@پ¨پ@پ@پ@[1]LED“_“”

پ@پ@پ@پ@5پF‚©‚ب‚è“K“x‚ب‹‚³‚جگMچ†پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ¨پ@پ@پ@[3]LED“_“”

پ@پ@پ@پ@6پF“K“x‚ب‹‚³‚جگMچ†پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ¨پ@پ@پ@[5]LED“_“”

پ@پ@پ@پ@7پF‚©‚ب‚è‹‚¢گMچ† پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ¨پ@پ@پ@[7]LED“_“”

پ@پ@پ@پ@8پF‹‚¢گMچ†پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ¨پ@پ@پ@[9]LED

“_“”

پ@پ@پ@پ@9پF”ٌڈي‚ة‹‚¢گMچ†پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ¨پ@پ@پ@[10]LED“_“”

پ@پ@پE200419 20:15

پ@پ@پ@433.06MHz پ@RSپF31 JJ1UQ?پ@چ²“،‚³‚ٌ ’|ƒm’ثƒAƒpپ[ƒg 1Fƒxƒ‰ƒ“ƒ_‚ةh=2mژمپEƒVƒ“ƒOƒ‹”ھ–طگف’u

پ@پ@پE200419 22:00

پ@پ@پ@TM-401 P_ON‚µ‚½‚牽Œج‚©پA7Seg•\ژ¦‚¹‚¸پB

پ@پ@پ@Sƒپپ[ƒ^‚جLED‚ح“_“”‚µ‚ؤ‚邵پAƒmƒCƒY‰¹‚à‚µ‚ؤ‚éپH

پ@پ@پ@‚±‚جژ‚جپAPS-4“dŒ¹ڈo—حٹJ•ْ“dˆ³= 12.70Vپi’èٹi‚حپA13V

0.5Aپj

پ@پ@پE200420پ@22:20 گQ‚é‘O‚ة‚à‚¤ˆê“xP_ON‚µ‚½‚ç7Seg•œ‹A‚µ‚ؤ‚¢‚½پB

پ،پ@2020.4.20

پ@پ@پEچً“ْ‚جŒڈپAچى‹ئٹ÷‚ةƒZƒbƒg‚ًˆع‚µ’²چ¸ٹJژnپB

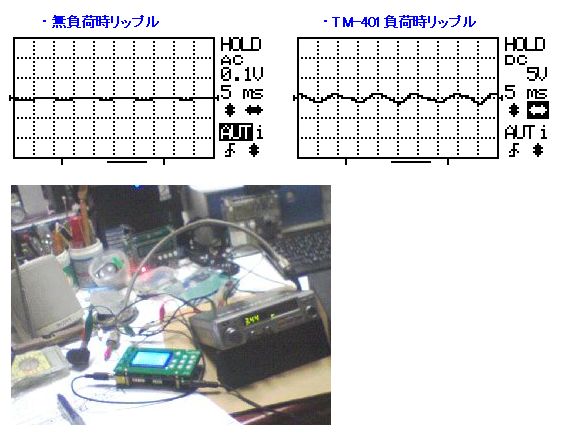

پ@پ@پ@PS-4 –³•‰‰×ٹJ•ْ“dˆ³= 12.77V

پ@پ@پ@TM-401•‰‰×ژ= 12.56V

پ@پ@پ@TM-401‚جƒXƒyƒbƒN‚إ‚ح پ@“dŒ¹“dˆ³”حˆحپF13.8Vپ}15%پi11.73پ`

15.87Vپj‚ب‚ج‚إ“dˆ³“I‚ة‚حOK ‚µ‚©‚µڈء”ï“d—¬‚ة–â‘è‚ ‚èپB

پ@پ@پ@ƒXƒyƒbƒNڈمtyp‚إپA–³گMچ†ژپF0.4Aپi‘—گM10WژپF2.8Aپ^ 1WژپF1.2Aپj

پ@پ@پ@‚ب‚ج‚إپA0.5A—e—ت‚إ‚حژَگMڈَ‘ش‚إƒMƒٹƒMƒٹ‚إ‚ ‚éپB

پ@پ@پ@‚±‚ê‚ھŒ´ˆِ‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئژv‚ي‚ê‚éپB‚ـ‚½پA1W‘—گM‚ة‚µ‚ؤ‚àپAPS-4‚إ‚ح‘S‘Rƒpƒڈپ[•s‘«‚إ‚ ‚éپB

پ@پ@پ@‚؟‚ه‚ء‚ئ‚µ‚½ژہŒ±‚ة‚µ‚©ژg‚¦‚ب‚¢پB“dŒ¹‚ح‰½‚ئ‚©ژè‚ة‚¢‚ê‚é•K—v‚ھڈo‚ؤ‚«‚½پB

پ@پ@پ@گ„ڈ§‚حپAPS-21پF13.8V

4Amax

پ@پ@پ@‚ـ‚½ƒٹƒbƒvƒ‹‚àٹد‘ھ‚µ‚ؤ‚ف‚½پB

پ@پ@پEƒZƒbƒg‚ًŒ³‚جڈêڈٹ‚ة–ك‚µ‚ؤˆب‰؛‚ج‹ا‚ًژَگMپB

پ@پ@پ@ٹآژµƒ‚پ[ƒrƒ‹‹اپ@435.**MHz 58ˆت‚إژَگMڈo—ˆ‚½پB

پ@پ@پEPS-21‚¾‚ھپAƒ„ƒtƒIƒN‚إ”ƒ‚¤‚µ‚©–³‚¢‚و‚¤‚¾پB

پ@پ@پ@چK‚¢‰ك‹ژ‚ةƒپƒ“ƒoپ[“oک^‚µ‚ؤ‚¢‚½ƒAƒJƒEƒ“ƒg‚إƒچƒOƒCƒ“‚إ‚«‚½پB

پ@پ@پ@”ƒ‚¤‚¾‚¯‚ب‚çژèگ”—؟–³—؟‚ب‚ج‚إƒgƒ‰ƒC‚µ‚ؤ‚ف‚邱‚ئ‚ة‚µ‚½پB

پ@پ@پ@‚ئژv‚ء‚½‚ھپAŒ»چفژوˆّ‚ھڈI—¹‚µ‚½ˆؤŒڈ‚¾‚¯‚µ‚©‚ب‚¢پB

پ@پ@پ@ƒپƒ‹ƒJƒٹ‚à’²‚ׂ½‚ھپAŒ»چفڈI—¹پiSOLD OUTپj‚µ‚©‚ب‚¢پB

پ@پ@پ@‚ئ‚è‚ ‚¦‚¸پAچؤٹJ‹اژ葱‚«‚¾‚¯گوچs‚إ‚µ‚ؤ‚¨‚‚©پEپEپE

پ@پ@پ@‚»‚ج“àپAڈo•i‚ھ‚ ‚é‚إ‚µ‚ه‚¤پEپE

پ@پ@پ@Œم‚حپAƒAƒ‹ƒCƒ“ƒRگ»‚جƒhƒچƒbƒpژ®‚جŒفٹ·‹@‚ً’T‚·‚ئ‚©‚µ‚©‚ب‚¢‚©پEپEپE

پ@‚¾‚¯‚ا‚ئ‚ؤ‚àچ‚‰؟پEپEپE

پ@پ@پƒ‹ŒƒRپ[ƒ‹ƒTƒCƒ“‚ً•œٹˆ‚µ‚و‚¤پIپFJARL

HP‚و‚蔲گˆپ„

پ@پ@پ@پEˆب‘Oژ©•ھ‚ھژg‚ء‚ؤ‚¢‚½ƒRپ[ƒ‹ƒTƒCƒ“‚ھپAŒ»چف‘¼‚جگl‚ةژw’èپiژg—pپj‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¯‚ê‚خپA–ئ‹–‚جگ\گ؟‚â•دچXگ\گ؟‚ً‚¨‚±‚ب‚¤‚±‚ئ‚ة‚و‚ء‚ؤپA

پ@پ@پ@پ@چؤ‚رگجٹµ‚êگe‚µ‚ٌ‚إ‚¢‚½ƒRپ[ƒ‹ƒTƒCƒ“‚إƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒA–³گü‚ًٹy‚µ‚ق‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پE‹ŒƒRپ[ƒ‹ƒTƒCƒ“‚ج•œٹˆ‚ًٹَ–]‚·‚é•û‚حپAژ©•ھ‚ھ‚»‚جƒRپ[ƒ‹ƒTƒCƒ“‚ًژg—p‚µ‚ؤ‚¢‚½‚±‚ئ‚ًڈط–¾‚·‚éڈ‘—قپi‹ا–ئ‹–ڈَ‚جƒRƒsپ[‚ب‚اپj‚ً“Y‚¦‚ؤپA

پ@پ@پ@پ@Œ»چف–ئ‹–‚ھژ¸Œّ‚µ‚ؤ‚¢‚é•û‚ح–ئ‹–‚جگ\گ؟ژ葱‚«‚إپA‹ŒƒRپ[ƒ‹ƒTƒCƒ“•œٹˆ‚جژ葱‚«‚ھ‚إ‚«‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پE“d”g—ک—pƒzپ[ƒ€ƒyپ[ƒW‚ًژg‚ء‚ؤپuƒRپ[ƒ‹ƒTƒCƒ“•t—^ڈَ‹µ‚جٹm”F•û–@پv‚ھ‹Lچع‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إŒںچُ‚µ‚ؤ‚ف‚½‚çپA

پ@پ@پ@پ@H27‚ة‘ه“c‹و‚ج•û‚ھپuJR1EGOپv‚ًژg‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إگV‹K‚جƒRپ[ƒ‹ƒTƒCƒ“‚ة‚ب‚éپB

پ@پ@پ@پ¦پ@‘چ–±ڈب “d”g—ک—p “dژqگ\گ؟پE“حڈoƒVƒXƒeƒ€ Lite‚ة‚ؤƒ†پ[ƒUپ[“oک^‘—گMچد

پ،پ@2020.4.21

پ@پ@پEگج‚جƒٹƒO‚ا‚ٌ‚ب‚جژg‚ء‚ؤ‚½‚ج‚©‰ٌ‘z

پ@پ@پE‚؟‚ه‚ء‚ئ’²‚ׂؤ‚ف‚½پB

پ@پ@پ@گج•t‚¯‚ؤ‚¢‚½پuƒچƒOپF‹ئ–±“ْژڈپv‚ة‚و‚é‚ئپA

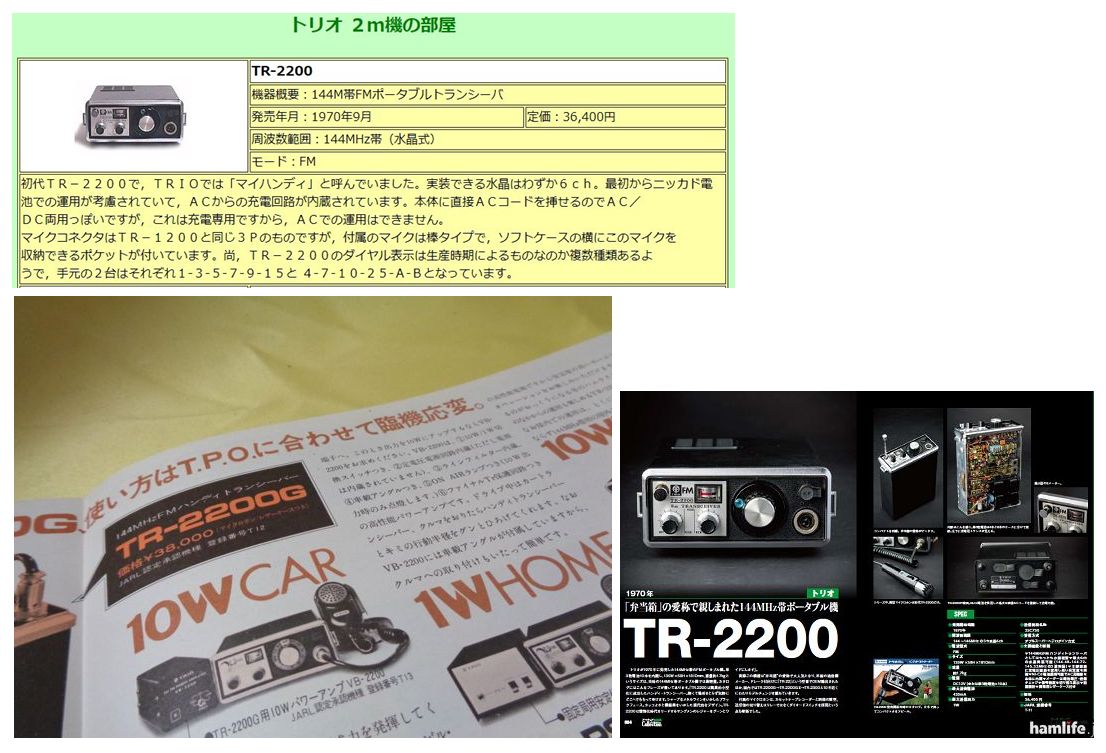

پ@پ@پ@“ْژڈ‚ج•t‚¯ژn‚ك‚حپAڈ؛کa46”Nپi1971”NپF19چثپFگê–هٹwچZچفٹw’†پj12Œژ15“ْ‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپB

پ@پ@پ@“dکb‹‰‚إ–³گü‹ا‚ًٹJ‹ا‚µ‚½چ ‚¾‚ھپAچإڈ‰‚جƒٹƒO‚حپuTR-2200

"TRIO"پv‚ئ‹L‰¯‚µ‚ؤ‚¢‚éپB

پ@پ@پ@“dŒ¹ƒ†ƒjƒbƒg‚حپuPS-4 "TRIO"پv‚¾‚ء‚½‚ئژv‚¤پB

پ@پ@پ@Œ»چفژ茳‚ةپAƒٹƒO‚حژc‚ء‚ؤ‚ب‚¢‚ھپAPS-4‚حژc‚ء‚ؤ‚¢‚éپB

پ@پ@پ@PS-4‚ج“dŒ¹—e—ت‚حپA”w–تƒpƒlƒ‹‚جچڈˆَ‚©‚ç‚·‚é‚ئپu13.5V

0.5AپvپB

پ@پ@پ@‚±‚ج—e—ت‚©‚ç‚·‚é‚ئ‚½‚ش‚ٌپA1W‚إ‘—گM‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ئژv‚ي‚ê‚éپB

پ@پ@پ@ˆب‰؛‚ةWEB‚©‚çڈE‚ء‚ؤ‚«‚½TR-2200‚جٹOٹد‚ئٹT—vپEƒJƒ^ƒچƒO‚ًژ¦‚·پB

پ@پ@پ@ƒJƒ^ƒچƒO‚جƒTƒ“ƒvƒ‹‚ًŒ©‚é‚ئپu1Wپv‚ج•¶ژڑ‚ھٹm”F‚إ‚«‚éپB

پ@پ@پ@‚ـ‚½پuPS-4پv‚ھ—ׂةژت‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‘—گMڈo—حپF1W‚إٹشˆل‚¢‚ب‚¢‚و‚¤‚¾پB

پ@پ@پETR-2200‚جƒXƒyƒbƒNڈعچׂàWEB‚إ’²‚ׂؤ‚ف‚½پB1W‘—گMگê—p‹@‚إڈء”ï“d—¬‚حپA0.42AپBŒ‹چ\ڈ‚ب–ع

پ@پ@ پyƒXƒyƒbƒNپz

پ@پ@پ@پœ””„ٹJژnژٹْپF1970”N

پ@پ@پ@پœژü”gگ””حˆحپF144پ`146MHz‚ج‚¤‚؟گ…ڈ»6ch

پ@پ@پ@پœ“d”gŒ^ژ®پFFM

پ@پ@پ@پœƒTƒCƒYپF135Wپ~58Hپ~181Dmm

پ@پ@پ@پœڈd—تپF–ٌ1.7kg

پ@پ@پ@پœ“dŒ¹پFDC12Vپi‚ـ‚½‚ح’P3ٹ£“d’rپ~10–{پj

پ@پ@پ@پœچإ‘هڈء”ï“d—¬پF420mA

پ@پ@پ@پœچإ‘ه‘—گMڈo—حپF1W

پ@پ@پ@پœ‘—گMڈI’i–¼ڈجپF2SC730

پ@پ@پ@پœژَگM•ûژ®پFƒ_ƒuƒ‹ƒXپ[ƒpپ[ƒwƒeƒچƒ_ƒCƒ“•ûژ®

پ@پ@پ@پœژه—v‹@”\‚ئ“ء’¥پi“–ژ‚جƒJƒ^ƒچƒO‚و‚蔲گˆپj

پ@پ@پ@پ@پ¥144MHzFM

ƒnƒ“ƒfƒBƒgƒ‰ƒ“ƒVپ[ƒo‚ئ‚µ‚ؤ‚ح‚à‚ء‚ئ‚àڈ¬Œ^Œy—ت

پ@پ@پ@پ@پ¥چإ‘ه6ch‚جگ…ڈ»ژہ‘•‰آ”\پi144.48پA144.72پA145. 32 MHz

‚ج3 ”gژہ‘•پj

پ@پ@پ@پ@پ¥

ژه—v‰ٌکH‚ة’è“dˆ³‰ٌکH‚ًچج—p‚µچ‚‚¢ˆہ’è“x‚ًژہŒ»

پ@پ@پ@پ@پ¥Ni-Cd “d’rژg—p‰آ”\‚إACڈ[“dٹي‚ً–{‘ج‚ة“à‘

پ@پ@پ@پ@پ¥ƒپپ[ƒ^پ[‚ح“d’r“dˆ³پE‘—گMƒ`ƒFƒbƒN

پ@پ@پ@پ@پ¥گMچ†‹“x‚ًگط‚è‘ض‚¦•\ژ¦

پ@پ@پ@پ@پ¥–hژ¼گفŒv

پ@پ@پ@پ@پ¥Œg‘ر—pƒŒƒUپ[ƒPپ[ƒX•t‚«

پ@پ@پ@پœ‰؟ٹiپF36,400 ‰~

پ@پ@پ@پœJARL“oک^”شچ†پFT-11

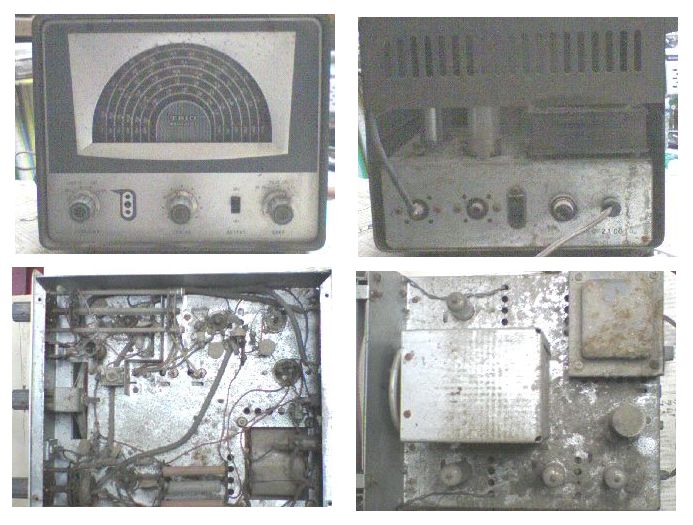

پ@پ@پE1972”N6Œژچ ‚©‚çپAƒIپ[ƒ‹ژ©چى‚جƒٹƒO‚إ50MHz‘رپEA3پE10W‚ة‚ؤƒIƒ“ƒGƒAپ[

پ@پ@پ@پƒژ©چىƒٹƒOٹT—vپ„

پ@پ@پ@پ@پ¦پ@VFO•”پEƒtƒ@ƒCƒiƒ‹•”پE•د’²•”پE“dŒ¹•”‚ة‹و•ھ‚¯‚µ‚ؤٹeƒ†ƒjƒbƒg‚ً4’iƒ‰ƒbƒN‚ةژû”[‚µ‚ؤ‰^—p‚µ‚ؤ‚¢‚½پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@

ژ©چىژَگM‹@پiچ‚ژü”gˆê’i‘•‚جƒXپ[ƒpپ[ƒwƒeƒچƒ_ƒCƒ“•ûژ®‚ئ‹L‰¯‚µ‚ؤ‚¢‚éپj‚جŒ»•¨‚ئژتگ^‚حژc”O

‚ب‚ھ‚çژc‚ء‚ؤ‚ب‚¢پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@

ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹‘—گMƒ†ƒjƒbƒg‚حپA‚©‚낤‚¶‚ؤژc‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ھپA‚»‚ج‘¼‚جƒ†ƒjƒbƒg‚حژج‚ؤ‚ç‚ꂽ‚炵‚ژc‚ء‚ؤ‚ب‚©‚ء‚½پB

پ@پ@پ@پ@پ@‡@پ@VFOپFپ@VFO-1 "TRIO"

ƒLƒbƒg‚ً‘g‚ف—§‚ؤ‚½پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@

Œ»•¨‚ھژہ‰ئ‚ج•¨’u‚ةژc‚ء‚ؤˆّ‚«ژو‚ء‚ؤ‚ ‚ء‚½پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ«-

”N‘م•¨‚ب‚ج‚إƒTƒr‚à‚ذ‚ا‚پAڑ؛‚ـ‚ف‚ê‚إ‚µ‚½پB

پ@پ@پ@پ@پ@‡Aپ@‘—گM•”

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ژg—pٹاپF 6AQ5پFAF“d—ح‘•

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ 5753پFRF“d—ح‘•

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ 2E26پFRF‘—گMٹا

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ…ڈ»”گUژqپFFT-243پF8500kHz

پ@پ@پ@پ@پ@‡Bپ@ƒVپ[ƒپƒ“ƒXƒLپ[SW‚ة‚و‚éپA‘—گMپ|ژَگMپ|CAL‚جگط‘ض‚¦

پ@پ@پ@پ@پ@‡Cپ@•د’²•”‚ةژg—p‚µ‚½MIC‚حٹm‚©ƒNƒٹƒXƒ^ƒ‹ƒ}ƒCƒN‚¾‚ء‚½پB

پ@پ@پ@پ@پ@‡Dپ@‘—گM‹@—pBCI/TVI–hژ~LPFپFLF-60 "TRIO"

پ@پ@پE1978”Nچ پHپiچw“üژٹْ‹L‰¯‚ة‚ب‚¢‚ھ””„“ْ‚©‚炵‚ؤ‚±‚جچ ‚¾‚ئژv‚¤پBپj

پ@پ@پ@144MHz‘ر‘—ژَگM‹@پFTR-7500

"TRIO" 10Wپi1977”N3Œژ””„پj

پ@پ@پ@ڈم—pژشچعƒAƒ“ƒeƒiپFDP-CL2 "DIAMOND" 7/8ƒةƒzƒCƒbƒvƒAƒ“ƒeƒi

پ@پ@پ@ڈم—pƒpƒڈپ[ƒuپ[ƒXƒ^پ[پFHL-80V

"TOKYO HY-POWER LABS." 50W

پ@پ@پ@پi1974”N‚ة2ƒAƒ}–ئ‹–ژو“¾‚µ‚ؤ‚½‚ج‚إ50Wƒ‚پ[ƒrƒ‹‚إژg—p‚µ‚ؤ‚¢‚½پB‚±‚ê‚حŒ»چف‚àژc‚ء‚ؤ‚¢‚éپBپj

پ@پ@پE1980”Nچ پH

پi’Z‚¢ٹْٹشژg—p‚µ‚½‚ھˆ½‚é“ْپAژGژڈ‚جپu”„‚è‚ـ‚·پE”ƒ‚¢‚ـ‚·پvƒRپ[ƒiپ[‚إ’mچ‡‚ء‚½ٹm‚©گأ‰ھ‚ج•û‚ةˆہ‚ڈ÷‚ء‚½‹L‰¯‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پBپj

پ@پ@پ@ژه‚ة21MHz‘ر‚إƒIƒ“ƒGƒA

پ@پ@پ@21-50MHz ‘ر‘—ژَگM‹@پFTS-660

"TRIO" 10W

پ@پ@پ@ڈم—p“dŒ¹ƒ†ƒjƒbƒgپFPS-20 "TRIO" 13.8Vپ^4A

پ@پ@پ@ڈم—pژشچعƒAƒ“ƒeƒiپF21BW "

ƒ}ƒ‹ƒhƒ‹ƒAƒ“ƒeƒi"

21MHz‘رƒoƒ“ƒpپ[ƒAƒ“ƒeƒi

پ@پ@پE1981”Nچ پH

پiTM-401‚ج””„“ْ‚ھ•s–¾پB‚½‚ش‚ٌ‚±‚جچ ‚¾‚ء‚½‚ئژv‚¤‚ھپEپEپEپj

پ@پ@پ@‚±‚ج”N‚ة‹ا–ئ‹–ڈَ‚ج—LŒّٹْŒہ‚ھگط‚ê‚ؤ‚é‚ج‚إپAƒ‚پ[ƒrƒ‹‚إƒڈƒbƒ`‚ج‚ف‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ئژv‚ي‚ê‚éپB

پ@پ@پ@39”N‚à‘O‚جکb‚ب‚ج‚إ‹L‰¯‚ھ’è‚©‚إ‚ب‚¢پB

پ@پ@پ@430MHz F3‚ة‚ؤƒ‚پ[ƒrƒ‹‚إƒڈƒbƒ`‚ج‚ف‚µ‚ؤ‚¢‚½پB 430MHz FM‘ر‚جƒgƒ‰ƒ“ƒVپ[ƒoپFTM-401

"KENWOOD"

پ،پ@2020.4.22

پ@پ@پEپƒƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒA–³گü‹ا‚جچؤ–ئ‹–گ\گ؟‚ة‚آ‚¢‚ؤپFJARD HP‚و‚蔲گˆپ„

پ@پ@پ@(1)

ƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒA–³گü–ئ‹–‚ج—LŒّٹْŒہ‚ھگط‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½ڈêچ‡

پ@پ@پ@پ@پ@پ@‡@پ@ƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒA‹ا‚جچؤ–ئ‹–‚حپA–ئ‹–—LŒّٹْŒہ‚ج1ƒ–Œژ‘O‚ـ‚إ‚ةژ葱‚«‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚è‚ـ‚¹‚ٌپB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ¨پ@‚¾‚ھژ„‚جڈêچ‡‚حˆب‰؛‚ةٹY“–‚·‚é‚ج‚إپAگV‚½‚ةٹJ‹ا‚·‚éٹJ‹اگ\گ؟‚ئ‚ب‚éپB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ¦پ@–ئ‹–‚جچXگV‚ً–Y‚ê‚ؤ‚¢‚½پA‚ـ‚½‚حژ–ڈî‚ة‚و‚è–ئ‹–‚ج—LŒّٹْŒہ‚ھگط‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½ڈêچ‡‚حپA

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ¦پ@چؤ–ئ‹–گ\گ؟‚إ‚ح‚ب‚پAگV‚½‚ةٹJ‹ا‚·‚éٹJ‹اگ\گ؟‚ئ‚ب‚è‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹJ‹ا‚·‚éڈêچ‡پA‚¨ژ‚؟‚ج–³گü‹@ٹي‚ة‚و‚ء‚ؤژèڈ‡‚ھˆظ‚ب‚è‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@‡Aپ@•½گ¬19”Nˆب‘O‚ةگ»‘¢‚³‚ꂽ–³گü‹@ٹي‚جڈêچ‡‚حپA‚»‚ج–³گü‹@ٹي‚ھگVƒXƒvƒٹƒAƒXٹîڈ€‚ة“Kچ‡‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¯‚ê‚خٹJ‹اگ\گ؟‚·‚邱‚ئ‚ھڈo—ˆ‚ـ‚¹‚ٌپB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@

‚µ‚©‚µپAپu•غڈط‰آ”\‹@ٹيƒٹƒXƒgپv‚ة‚ ‚é–³گü‹@ٹي‚حپAJARD‚جٹî–{•غڈطپiٹJگف•غڈطپj‚ًژَ‚¯‚邱‚ئ‚إٹJ‹ا‚·‚邱‚ئ‚ھڈo—ˆ‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ¨پ@•غڈط‰آ”\‹@ٹيƒٹƒXƒgپi•½گ¬30”N7Œژ1“ْŒ»چفپjpdf‚ًٹJ‚¢‚ؤ’²‚ׂؤ‚ف‚½پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ¦پ@KENWOOD TM-401پi‹Z“K“oک^”شچ†پFT65پj‚حپA•غڈط‰آ”\‹@ٹي‚ة“ü‚ء‚ؤ‚¢‚½پIپI

پ@پ@پE200422 22:00چ

پ@پ@پƒƒڈƒbƒ`‹Lک^ƒپƒ‚پ„

پ@پ@پ@JN1ALL 433.20MHzپ^59+

پ@پ@پ@JI1HDA 43?.??MHzپ^31پ^‘D‹´

پ،پ@2020.4.23

پ@پ@پEپu‘چ–±ڈب “d”g—ک—p “dژqگ\گ؟پE“حڈoƒVƒXƒeƒ€ Liteپv‚ج—ک—p‚ة•K—v‚بƒ†پ[ƒUپ[ID‚ئڈ‰ٹْƒpƒXƒڈپ[ƒh‚ھ“ح‚¢‚½پB

پ@پ@پ@‘پ‘¬گ\گ؟‚µ‚ؤ‚ف‚½پB

پ@پ@پ@‹Z“K”شچ†پFT65پi•غڈط‰آ”\‹@ٹيƒٹƒXƒg‚ةٹـ‚ـ‚ê‚ؤ‚¢‚éژ–‚ًٹm”F‚µ‚ؤ‚¢‚éپj‚ئ“ü—ح‚µ‚½‚ئ‚±‚ë

پ@پ@پ@[ƒ`ƒFƒbƒN]‚إ‘¶چف‚µ‚ب‚¢‚ئ“{‚ç‚ꂽ‚ھپA“ü—ح‚ح‹‘”غ‚³‚ê‚ؤ‚ب‚¢‚و‚¤‚ب‚ج‚إپA‚±‚ê‚إگ\گ؟‚µ‚ؤ‚ف‚éپB

پ@پ@پ@ژèگ”—؟‚حپA“dژq”[•t‚إپA2900‰~

پ@پ@پ@–ئ‹–ڈَ‚جژَ‚¯ژو‚è•û–@

پ@پ@پ@3’تƒٹ‚ ‚é‚ھپAˆê”شˆہ‚¢پu•شگM—p••“›•ت‘—پv‚ة‚µ‚½پB

پ@پ@پ@گ\گ؟‚ھٹ®—¹‚µ‚½پB

پ،پ@2020.4.24

پ@پ@پEPS-21‚ًƒIپ[ƒNƒVƒ‡ƒ“‚إچw“ü‚حپAگFپXŒں“¢‚µ‚½‚ھپA‰؛‹L‚ج——R‚إژ~‚ك‚½پB

پ@پ@پ@‡@پ@‘——؟‚ھڈ‘‚¢‚ؤ‚ب‚¢‚ج‚إ–â‚¢چ‡‚ي‚¹‚é•K—v‚ ‚èپB

پ@پ@پ@‡Aپ@‘ٹ“–ڈd‚¢گ»•i‚إپA‚µ‚©‚àچL“‡پ¨“Œ‹‚ب‚ج‚إپAپuƒ„ƒ}ƒg•ضپ@‘——؟پv‚إŒںچُ‚µ‚ؤ‚ف‚½‚ھ30kg‚ـ‚إ‚ئ‚µ‚ؤ‚àپA2839‰~‚©‚©‚éپB

پ@پ@پE‘O‚©‚çچl‚¦‚ؤ‚¢‚½پAڈHŒژ‚إ”ج”„‚µ‚ؤ‚¢‚éپAACƒAƒ_ƒvƒ^پ[پuATS065-P120

DC12V 5Aپv‚ً13.8Vڈo—ح‚ة‰ü‘¢پi’ïچR1–{‚ج’ا‰ءپj‚·‚éWEB‹Lژ–‚ًژQچl

پ@پ@پ@‚ة‰ü‘¢‚µ‚ؤژg‚ء‚ؤ‚ف‚éپB

پ@پ@ پEATS065-P120’چ•¶‚µ‚½پBپiˆہ‰؟پFگإچ‚ف1800‰~پj

پ@پ@پ@•Wڈ€ƒvƒ‰ƒOڈo—ح‚ب‚ج‚إپA‚±‚ê‚ًژَ‚¯‚éپu2.1mm•Wڈ€DCƒWƒƒƒbƒN’†Œp—pپFMJ-077Nپv‚à

’چ•¶‚µ‚½پB

پ،پ@2020.4.25

پ@پ@پEWEB‹Lژ–پiJH4VAJ‚³‚ٌپj‚ًگ®—پE•â‘«‚µ‚ؤ‚ف‚½پB

پ@پ@پ@‚±‚جACƒAƒ_ƒvƒ^پ[‚حپAƒXƒCƒbƒ`ƒ“ƒO“dŒ¹‚إ‚ ‚éپB

پ@پ@پ@ٹîڈ€“dˆ³”گ¶IC‚ئ‚µ‚ؤپu431پvپiSOT-89-3ƒpƒbƒPپ[ƒW‚إ“ْ–{–³گüگ»‚جŒ^”ش‚حNJM431پj

پ@پ@پ@‚ئ‚¢‚¤ƒoƒ“ƒhƒMƒƒƒbƒvپEƒٹƒtƒ@ƒŒƒ“ƒXژ®‚ج‚à‚ج‚ًژg‚ء‚ؤ‚¢‚éپB

پ@پ@پ@431‚جREFƒsƒ“‚ة’ïچR•ھˆ³‚³‚ꂽ“dˆ³‚ًˆَ‰ء‚·‚é‚ج‚¾‚ھپA‚±‚ج“dˆ³پi’ïچR’lپj‚ة‚و‚ء‚ؤ

ACƒAƒ_ƒvƒ^پ[‚جڈo—ح“dˆ³پFVo‚ھŒˆ‚ـ‚éپB

پ@پ@پ@ƒIƒٹƒWƒiƒ‹‚حپAR36= 9.31k, R37= 2.37k‚إ‚ ‚éپB

پ@پ@پ@Vo= (1+R36/R37) پ~ Vref ‚إ‹پ‚ـ‚éپB

پ@پ@پ@’A‚µپAVref= 2.5Vپi“à•”ƒRƒ“ƒpƒŒپ[ƒ^‚جٹîڈ€“dˆ³پj‚إ‚ ‚éپB

پ@پ@پ@“–‚ؤ‚ح‚ك‚ؤŒvژZ‚·‚é‚ئپAVo= 12.325V‚ة‚ب‚éپB

پ@پ@پ@‚±‚ê‚ًپAڈo—ˆ‚邾‚¯—eˆص‚ب‰ü‘¢‚إ13.8V‚ة‚·‚éˆ×‚ة‚حپAR37‚ة15k‚ًƒoƒ‰گع‘±’ا‰ء‚·‚ê

‚خ‚و‚¢پB

پ@پ@پ@‚آ‚ـ‚èپAچ‡گ¬’ïچR’l= 2.37k//15k= 2.05k‚ئ‚ب‚ء‚ؤپAVo‚ًŒvژZ‚·‚é‚ئˆب‰؛‚ج’تƒٹ‚ة‚ب‚éپB

پ@پ@پ@Vo= (1+9.31k/2.05k) پ~ 2.5= 13.85V

ڈ‚µچ‚–ع‚إ’ڑ“x—ا‚¢‹ïچ‡‚ج‚و‚¤‚¾پB

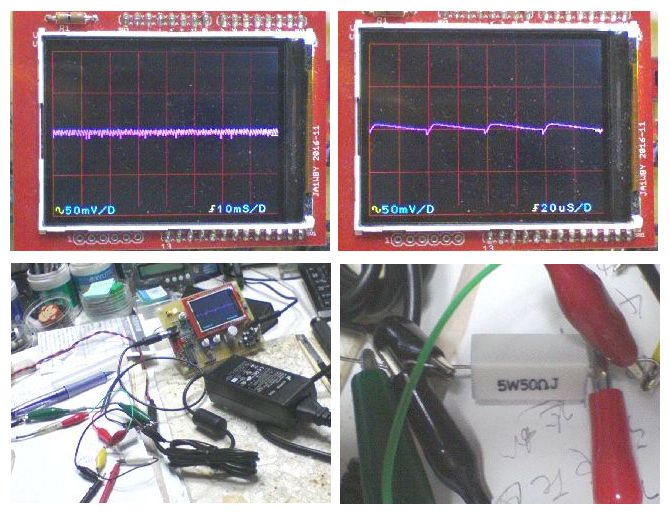

پ@پ@پEچً“ْ’چ•¶‚µ‚½ACƒAƒ_ƒvƒ^پ[“™“ح‚¢‚ؤ‚¢‚é‚ھپA‰ü‘¢‚·‚é‘O‚ةپAƒIƒٹƒWƒiƒ‹ڈَ‘ش‚إ‚ج

ƒfپ[ƒ^ژو‚è‚ًچs‚ء‚ؤ‚¨‚پB

پ@پ@پ@‘O‹L‚µ‚½—l‚ةپAR36= 9.31k, R37= 2.37k‚ج•ھˆ³’ïچR’èگ”‚إ‚ ‚éپB

پ@پ@پ@پƒƒfپ[ƒ^ژو‚茋‰تپ„

پ@پ@پ@پ@‡@پ@–³•‰‰×ژڈo—ح“dˆ³پF 12.26V

پ@پ@پ@پ@‡Aپ@ژèژ‚؟‚ج50ƒ¶•‰‰×پi0.24AپjژپF12.23V

پ@پ@پ@پ@‡Bپ@‡A‚جڈَ‘ش‚إ‚جƒٹƒbƒvƒ‹پ{ƒmƒCƒY”gŒ`پ¨پ@‚´‚ء‚ئ‚¾‚ھپA20mVp-p‚ظ‚ا

پ،پ@2020.4.26

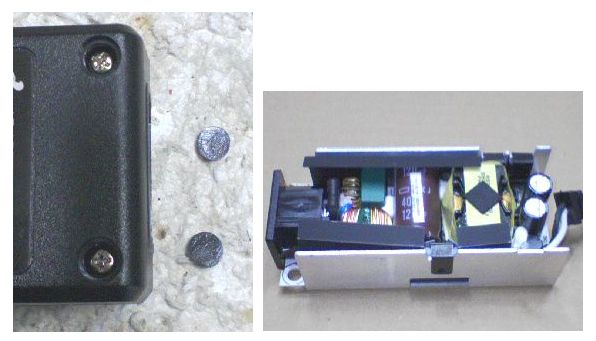

پ@پ@پEچً“ْ’چ•¶‚µ‚½ACƒAƒ_ƒvƒ^پ[“™‚ھ“ح‚¢‚½‚ج‚إپA‘پ‘¬‰ü‘¢‚ئƒfپ[ƒ^ژو‚è‚ًچs‚ء‚½پB

پ@پ@پ@‰ü‘¢‚حŒ‹چ\–ت“|‚إ‚ ‚ء‚½پB

پ@پ@پ@’†‚ًٹJ‚¯‚é‚ج‚حپA2‚©ڈٹ‚ج•½‚ׂء‚½‚¢ƒSƒ€‘«‚ً”چ‚ھ‚·‚ئƒ^ƒbƒsƒ“ƒOƒlƒW‚ج“ھ‚ھŒ©‚¦‚é‚ج‚إپA

پ@پ@پ@‚»‚ê‚ًٹة‚ك‚ؤٹO‚¹‚خٹ„‚ئٹy‚ة’†گg‚ج‘S‘ج‘œ‚ًŒ©‚邱‚ئ‚ھڈo—ˆ‚éپB

پ@پ@پ@‚½‚¾ACƒPپ[ƒuƒ‹‚جƒuƒbƒVƒ…‘¤‚ھ“à‘¤‚إپA2‚©ڈٹ‚©‚ب‚èƒLƒcƒپ‚ة’ـ‚إڈم‰؛ƒJƒoپ[‚ھٹ¨چ‡‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ

پ@پ@پ@ƒ}ƒCƒiƒXƒhƒ‰ƒCƒo‚إپA‚±‚¶ٹJ‚¯‚ب‚¢‚ئٹJ‚¯‚ب‚©‚ء‚½پB

پ@پ@پEٹî”آ‚ج— ‘¤پi”¼“c–تپj‚ًŒ©‚邽‚ك‚ة‚حپA‚³‚ç‚ة•ھ‰ً‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢پB

پ@پ@پ@‚ـ‚¸•ْ”M”آ‚ةƒNƒٹƒbƒv‚إFET‚ئژv‚ي‚ê‚é•”•i‚ھژ~‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ھپA‚±‚ê‚ًƒXƒ‰ƒCƒh‚³‚¹‚ؤٹO‚·•K—v‚ھ‚ ‚éپB

پ@پ@پ@Œv3‚©ڈٹ‚¾‚ھپA‚»‚ج“à‚ج1‚©ڈٹ‚ج‚حپAƒNپ[ƒ‹ƒVپ[ƒg‚àˆêڈڈ‚ةŒإ’肳‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إڈ•t‚¯‚ب‚¢‚و‚¤‚ةگTڈd‚ةٹO‚·•K—v‚ھ‚ ‚éپB

پ@پ@پ@‚±‚±‚ئٹî”آ‚جŒإ’èƒlƒW2‚©ڈٹ‚ًٹO‚µ‚ؤڈم•ûŒü‚ةژ‚؟ڈم‚°‚ê‚خ‘S‘ج‚ً•¢‚ء‚ؤ‚¢‚éٹî”آ— –ت‚جچ•‚¢گâ‰ڈƒVپ[ƒg‹¤‚ة‘S‘ج‚ً‚خ‚ç‚·ژ–‚ھڈo—ˆ‚éپB

پ@پ@پEٹî”آ‚ج— ‘¤‚ح‚±‚ٌ‚بٹ´‚¶پB

پ@پ@پE‚±‚ê‚©‚ç‰ü‘¢‚·‚é•”•ھ‚ح‚±‚ٌ‚بٹ´‚¶پB

پ@پ@پEƒ`ƒbƒv’ïچR‚إ15k‚جژèژ‚؟‚ھ–³‚©‚ء‚½‚ج‚إR37‚ج—¼’[‚ةپAƒٹپ[ƒh•i‚ج1/4W‚ج‹à‘®”ي–Œ’ïچR‚ًƒnƒ“ƒ_•t‚¯‚µ‚½پB

پ@پ@پ@”O‚ج‚½‚كپA’ïچR‚ج‰؛‚ة‚حگâ‰ڈƒeپ[ƒv‚ً“\‚è•t‚¯‚ؤ‚¨‚¢‚½پB

پ@پ@پƒ‰ü‘¢Œم‚جƒfپ[ƒ^ژو‚茋‰تپ„

پ@پ@پ@‡@پ@–³•‰‰×ژڈo—ح“dˆ³پF 13.80V

پ@پ@پ@‡Aپ@ژèژ‚؟‚ج50ƒ¶•‰‰×پi0.24AپjژپF13.77V

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiژہ•‰‰×ژپiTM-401ژَگMژپj‚à“¯—l‚ةپA13.77V‚إ‚ ‚ء‚½پBپj

پ@پ@پ@‡Bپ@‡A‚جڈَ‘ش‚إ‚جƒٹƒbƒvƒ‹پ{ƒmƒCƒY”gŒ`پ¨پ@ژلٹ±Œ¸‚ء‚ؤ10mVp-p‚ظ‚ا

پ@پ@پEƒXƒCƒbƒ`ƒ“ƒO“dŒ¹‚جٹ„‚ة‚حژv‚ء‚½‚و‚èƒٹƒbƒvƒ‹پ{ƒmƒCƒY‚ھڈ‚ب‚¢‚ج‚إˆêˆہگSپB

پ@پ@پ@ژَگMƒmƒCƒY‚à‰ü‘¢‘O‚ئ•د‚ي‚ç‚ب‚‹C‚ة‚ب‚ç‚ب‚¢ƒŒƒxƒ‹پB

پ@پ@پ@‚½‚¾–¢‚¾–³گü‹ا–ئ‹–‚ھ‰؛‚è‚ؤ–³‚¢‚ج‚إپA‘—گMژ‚ة‘ه“d—¬پiƒXƒyƒbƒNپF2.8Aپj‚ھ—¬‚ꂽژ‚ا‚¤‚ب‚é‚©‚ح‚±‚ê‚©‚ç‚جٹm”F‚ة‚ب‚éپB

پ@پ@پEŒ³‚جگف’uڈêڈٹ‚ة–ك‚µ‚½پB

پ@پ@پ@“dŒ¹‚ھƒRƒ“ƒpƒNƒg‚ب‚ج‚إڈêڈٹ‚ًژو‚炸goodپIپI

پ،پ@2020.4.28

پ@پ@پE‘چ–±ڈبپu“d”g—ک—pپ@“dژqگ\گ؟پE“حڈoƒVƒXƒeƒ€

Liteپv‚جپuگ\گ؟—ڑ—ًڈئ‰ïپvƒyپ[ƒW‚ة‚و‚é‚ئŒ»چف–¢‚¾پAٹJ‹اگ\گ؟ژَ•tڈˆ—’†ڈَ‘ش‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپB

پ،پ@2020.4.29

پ@پ@پEپuژَ•tڈˆ—’†پv•د‚ي‚炸پB

پ@پ@پ@–¢‚¾پuگRچ¸’†پv‚ة‚ب‚炸پB

پ@پ@پ@چ¬‚ٌ‚إ‚¢‚é‚ج‚©‚بپHپH

پ@پ@پ@‚؟‚ه‚ء‚ئپAپuLiteپv‚جƒyپ[ƒW‚إپA–ئ‹–ڈَ‚ھ”چs‚³‚ê‚é‚ـ‚إ‚جٹْٹش‚حپA‚ا‚جˆت‚ب‚ج‚©ٹm”F‚µ‚ؤ‚ف‚½‚ç‰؛‹L‚ج’تƒٹپu‚¨‚¨‚و‚»پA1ƒ–Œژپv‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚炵‚¢پB

پ@پ@پ@پu‹اژيپEŒںچ¸‚ج—L–³“™‚ة‚و‚è•Wڈ€ڈˆ—ٹْٹش‚ھˆظ‚ب‚è‚ـ‚·پB

ƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒA‹ا‚ج–ئ‹–گ\گ؟‚جڈêچ‡پAژg—p‚·‚é‘S‚ؤ‚ج–³گüگف”ُ‚ھ‹Zڈpٹîڈ€“Kچ‡ڈط–¾

پ@پ@پ@پ@‚ًژَ‚¯‚ؤ‚¢‚éڈêچ‡‚ة‚حپA’تڈي1ƒ–Œژ’ِ“x‚إ–ئ‹–ڈَ‚ھŒً•t‚³‚ê‚ـ‚·پBپv

پ@پ@پ@Œ‹چ\‘ز‚½‚³‚ê‚é‚و‚¤‚¾پEپEپE

پ،پ@2020.5.3

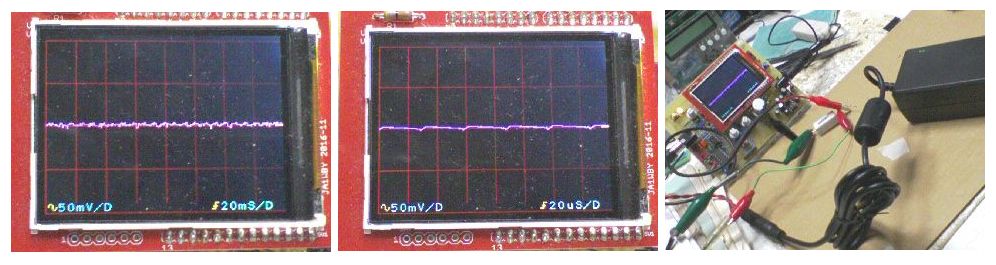

پ@پ@پE200503 8:00 ’©•ûP_ON‚µ‚½‚牽Œج‚©پA7Seg•\ژ¦‚¹‚¸پB

پ@پ@پ@Sƒپپ[ƒ^‚جLED‚ح“_“”‚µ‚ؤ‚邵پAƒmƒCƒY‰¹‚à‚µ‚ؤ‚éپHپi2‰ٌ–ع‚جŒ»ڈغپj

پ@پ@پ@‚±‚جژ‚جپAPS-4“dŒ¹ڈo—حٹJ•ْ“dˆ³= 13.78V پ@‚ب‚ج‚إ“dŒ¹“dˆ³‚ھŒ´ˆِ‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ھٹضŒW‚ب‚¢‚و‚¤‚إ‚ ‚éپB”¼“c‚ھژو‚ê‚©‚¯‚ؤ‚¢‚éپH

پ@پ@پE200503 10:45

پ@پ@پ@ژٹش‚ً’u‚¢‚½‚ç‚ـ‚½‚à‚â7SEG•œ‹A‚µ‚½پB‚؟‚ل‚ٌ‚ئ“_“”‚µ‚ؤ‚¢‚éپB

پ،پ@2020.5.9

پ@پ@پE’©•ûپAP_ON‚·‚é‚ئپuALERTپvLED‚ھ“_“”‚µ‚ؤŒxچگ‰¹‚ھƒsƒbƒsƒbƒsƒb‚ئ–آ‚ء‚ؤ‚¢‚éپB

پ@پ@پ@7SEG‚ح“_“”‚µ‚ؤ‚¢‚邵ƒmƒCƒYژَگM‰¹‚ح•·‚±‚¦‚éپBALERT

ON/OFF SW‚ھ‚ ‚é‚ج‚إOFF‚µ‚ؤ‚à–آ‚è‚â‚ـ‚ب‚©‚ء‚½پB

پ@پ@پ@‚‚³‚¢‚ج‚حپA–{‘ج“à‘ ‚جƒoƒbƒNƒAƒbƒv—pƒٹƒ`ƒ…پ[ƒ€“d’r‚جژُ–½‚إ‚ ‚éپBپi–ٌ5”Nپj‚à‚¤‚ئ‚ء‚‚ة‰ك‚¬‚ؤ‚¢‚éپB

پ@پ@پ@‚»‚¤‚¢‚¦‚خپA‰½ژ‚àپAP_OFF’¼Œم‚جگف’肵‚½ژü”gگ”‚ھپAP_ONژ‚ة‚ح

پ@ڈي‚ةƒپƒCƒ“ƒ`ƒƒƒ“ƒlƒ‹‚جپu3.00پv‚ً•\ژ¦‚µ‚ؤ‚¢‚½پB

پ@پ@پ@ژپX‚حP_OFF’¼Œم‚جگف’肵‚½ژü”gگ”‚ً•\ژ¦‚µ‚ؤ‚¢‚½‚و‚¤‚ب‹C‚à‚·‚é‚ھپEپEپE

پ@پ@پ@‚½‚ش‚ٌ“d’rŒًٹ·‚ھ•K—v‚¾‚ئژv‚ي‚ê‚éپB

پ@پ@پ@–{‘ج— ƒJƒoپ[‚ةڈ¬‚³‚¢Œٹ‚ھٹJ‚¯‚ç‚ê‚ؤ‚¨‚èپARESET SW‚ً‰ں‚¹‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إپA‰ں‚µ‚ؤڈo‰×ژ‚جڈَ‘ش‚ة–ك‚µ‚ؤ‚ف‚½‚çپA

پ@پ@پ@پuALERTپvLED‚ج“_“”‚ح‚ب‚‚ب‚èپAƒپƒ‚ƒٹپ[•غژپiژü”gگ”گف’è‚جƒoƒbƒNƒAƒbƒvپj‚àگ³ڈي‚ة‚ب‚ء‚½پB

پ@پ@پ@‚µ‚©‚µ“d’r‚حŒًٹ·‚µ‚ؤ‚¨‚‚ׂ«‚¾‚بپB

پ@پ@پETM-401‚ج‰ٌکHگ}‚ًŒ©‚é‚ئپA“d’r‚جŒ^”ش‚ح–¾‹L‚³‚ê‚ؤ‚¨‚炸پA“dˆ³‚ج3.0V‚ج‚ف

ڈ‘‚©‚ê‚ؤ‚¢‚½پB

پ@پ@پ@ٹOٹد‚حپAژوگà‚جگ}‚ة‚و‚ê‚خƒٹپ[ƒh•t‚«‚ج‚à‚ج‚ب‚ج‚إپA’¼‚ة‚ح‚ٌ‚¾•t‚¯‚·‚éƒ^ƒCƒv‚ج‚و‚¤‚¾پB‚±‚ê‚إMPU‚جVCC‚ًƒoƒbƒNƒAƒbƒv‚µ‚ؤ‚¢‚éپB

پ@پ@پEWEB‚ًœpœj‚µ‚ؤ‚¢‚½‚çپAƒپƒ‹ƒJƒٹƒTƒCƒg‚ةڈo•i‚³‚ꂽپuTM-401پv‚ج’†‚ة“d’rŒًٹ·چد‚ف‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ھ‚ ‚ء‚½پB“à•”ژتگ^‚àچع‚ء‚ؤ‚¢‚½پB

پ@پ@پ@ˆب‰؛‚ج‚و‚¤‚ةپAƒ_ƒCƒ\پ[‚ئ‚©‚إ”„‚ء‚ؤ‚¢‚éپuCR2032پv‚ًƒ\ƒPƒbƒgژہ‘•‚µ‚ؤ‚¢‚éپB

‚±‚ê‚إ‚و‚¢‚و‚¤‚¾پB

پ،پ@2020.5.10

پ@پ@پETM-410‚جƒKƒoپ[‚ًٹO‚µ“à•”‚ً”`‚پB

پ@پ@پ@ƒٹƒ`ƒ…پ[ƒ€“d’rŒًٹ·‚ج‰؛’²‚ׂ¾پB

پ@پ@پ@Œ©‚é‚ئپAژہ‘•‚³‚ê‚ؤ‚½“d’r‚حƒٹپ[ƒh•t‚ج‚à‚ج‚إپAٹî”آ‘¤‚ةƒsƒ“ƒ|ƒXƒg‚ھ—§‚ء‚ؤ‚¨‚è‚»‚±‚ةƒnƒ“ƒ_•t‚¯‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½پB

پ@پ@پ@ƒsƒ“ƒ|ƒXƒg‚جƒsƒbƒ`‚حژہ‘ھپà 32.5mm‚ظ‚اپB

پ@پ@پ@“d’r‚ح“à•”‚ج“d‰ً‰t‚ھگُ‚فڈo‚ؤژüˆح‚ة—خ‚ج•²‚ھ•¬‚«ڈo‚ؤ‚¢‚éڈَ‘ش‚¾‚ء‚½پB

پ@پ@پ@ƒoƒbƒNƒAƒbƒv“dˆ³پFVbat= 0.00V‚إ‘S‚ƒoƒbƒNƒAƒbƒv‚³‚ê‚ؤ‚ب‚¢ڈَ‘ش‚¾‚ء‚½پB

پ@پ@پ@چ،–کپA‹}‚ة7SEG LED‚ھڈء“”‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ج‚àپA‚±‚ê‚ھŒ´ˆِ‚ج‚و‚¤‚¾پB

پ@پ@پ@‚؟‚ب‚ف‚ةپARESETƒ{ƒ^ƒ“پiMPU RESETپj‚ً‰ں‚·‚ئپAƒfƒtƒHƒ‹ƒg‚جپu3.00پv‚إ“_“”‚·‚éپB

پ،پ@2020.5.12

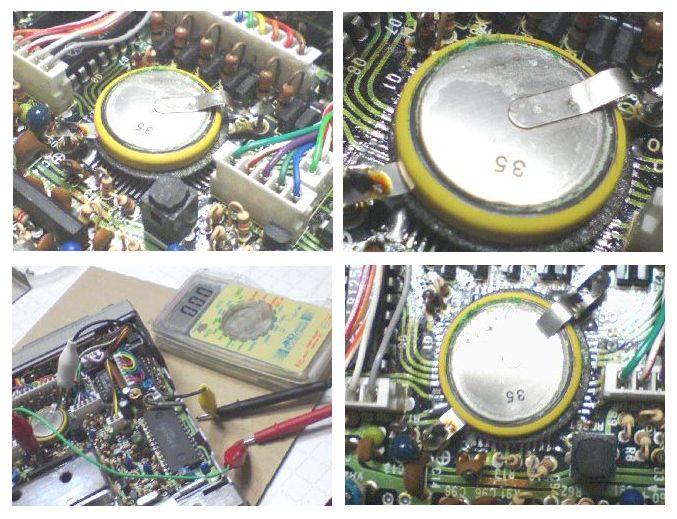

پ@پ@پEƒoƒbƒNƒAƒbƒvپEƒٹƒ`ƒ…پ[ƒ€“d’r‚جŒًٹ·چى‹ئ‚ًچs‚ء‚½پB

پ@پ@پ@‡@پ@‚ـ‚¸‰؛ƒJƒoپ[‚ًٹO‚µپAƒ|ƒXƒg‚ةƒnƒ“ƒ_•t‚¯‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é—¼“d‹ة‚ً‰·‚ك‚ب‚ھ‚çڈم‚ة‰ںڈم‚°‚ؤپAƒ|ƒXƒg‚©‚çٹO‚µ‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@‡Aپ@“d’r‚حپA‚»‚ج‰؛‚جMPU•\–ت‚ةپA‰~Œ`‚جچ•‚¢گâ‰ڈƒVپ[ƒg‚ً‰î‚µ‚ؤ”S’…چـ‚إŒإ’肳‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إپA

پ@پ@پ@پ@پ@پ@گو‚جچׂ¢•¨پiگ¸–§ƒ}ƒCƒiƒXƒhƒ‰ƒCƒo“™پj‚إƒRƒWƒbƒe“d’r‚ًٹ®‘S‚ةٹO‚µ‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@MPU‚حپANEC‚جپuD7508Gپv‚إ‚µ‚½پBژ„‚حژg‚ء‚½‚±‚ئ‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB

پ@پ@پ@‡Bپ@ڈHŒژ”ج”„‚جپA“d’rƒ\ƒPƒbƒgپi•\–تژہ‘•ƒ^ƒCƒvپj‚ًژg‚¢‚ـ‚µ‚½پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒ|ƒXƒgٹش‚جپAƒsƒbƒ`‚ھپA32.5mm‚ظ‚ا‚إپA‚±‚جƒ\ƒPƒbƒg‚ج“d‹ةٹشƒsƒbƒ`‚ھ–ٌ33mm‚ب‚ج‚إپA

پ@پ@پ@پ@پ@پ@“d‹ة’†‰›‚ًچ׃„ƒXƒٹ‚إڈ‚µچي‚èپAƒNƒ{ƒ~‚ً•t‚¯‚ؤ‚¨‚«‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@‡Cپ@ٹO‚µ‚½گâ‰ڈƒVپ[ƒg‚ًپAMPU‚ج•\–ت‚ة“\‚è•t‚¯‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@‡Dپ@‚±‚جڈم‚ةپA“d’rƒzƒ‹ƒ_‚ًƒZƒbƒg‚µپA“d‹ة‚ًƒ|ƒXƒg‚ةƒnƒ“ƒ_•t‚¯‚µ‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@‡Eپ@“d’r‚ًƒZƒbƒg‚µپA“d’r“dˆ³‚ًٹm”F‚µ‚ـ‚·پB3.19V‚إ‚µ‚½پB

پ@پ@پE–¢‚¾‚ةپA’ٌڈo‚µ‚½ٹJ‹اگ\گ؟ڈ‘‚ھپuژَ•tڈˆ—’†پv‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ç—[چڈ‹ك‚‚ةƒپپ[ƒ‹‚ھ“ح‚¢‚½پB

پ@پ@پ@پ–پ@گ\گ؟پE“حڈoپ@•âگ³ˆث—ٹ‚ج‚¨’m‚点پ@پ–‚ئ‚¢‚¤ƒ^ƒCƒgƒ‹‚إپA

پ@پ@پ@پu“dژqگ\گ؟”شچ†پ@E20-0000021435-Dپ@‚جگ\گ؟پE“حڈo‚ة‚آ‚«‚ـ‚µ‚ؤپA•âگ³‚ھ•K—v‚بژ–چ€‚ھ

‚ ‚è‚ـ‚·‚ج‚إپA‚¨’m‚点‚¢‚½‚µ‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@•âگ³‚ھٹ®—¹‚·‚é‚ـ‚إگRچ¸‚ح•غ—¯‚ئ‚ب‚è‚ـ‚·‚ج‚إپAژٹ‹}‘خ‰‚ً‚¨ٹè‚¢‚µ‚ـ‚·پBپv

‚ئ‚¢‚¤ژ–‚¾‚ء‚½پB

پ@پ@پ@ƒXƒeپ[ƒ^ƒX‚àپuژَ•tڈˆ—’†پv‚©‚çپu•âگ³ˆث—ٹ’†پv‚ة•د‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚½پB

پ@پ@پ@‘چ–±ڈبLite‚جپu’ت’mڈ‘ڈئ‰ïپv‚و‚è•âگ³“à—e‚ًٹm”F‚µ‚½پB

پ@پ@پ@

پu“oک^—\’è‚ج‘—گM‹@‚ح‹ŒƒXƒvƒٹƒAƒX‹Kٹi‚ج‘—گM‹@‚ج‚½‚كپA‘چچ‡’تگM‹ا‚ض‚ح’¼گعژ葱‚«‚ً

‚·‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚¹‚ٌپB

پ@پ@پ@‹ŒƒXƒvƒٹƒAƒX‹Kٹi‚ج‘—گM‹@‚ج“oک^‚ة‚ ‚½‚ء‚ؤ‚حپAٹî–{•غڈط‚ًژَ‚¯‚é•K—v‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚ج‚إپA

پ@پ@پ@‚¨ژèگ”‚إ‚·‚ھ“ْ–{ƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒA–³گüگU‹»‹¦‰ïپi‚i‚`‚q‚cپjپA‚ـ‚½‚ح‚s‚r‚rٹ”ژ®‰ïژذ‚ة‚²ٹm”F‚¢‚½‚¾‚«‚ـ‚·‚و‚¤‚¨ٹè‚¢‚¢‚½‚µ‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@ٹî–{•غڈط‚ًژَ‚¯‚ç‚ê‚ـ‚µ‚½‚çپA‹ئژز‚©‚ç‘—•t‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é•غڈطڈ‘‚ج‚o‚c‚eƒfپ[ƒ^‚ً“Y•t‚¢‚½‚¾‚«‚ـ‚·‚و‚¤‚¨ٹè‚¢‚¢‚½‚µ‚ـ‚·پBپv

‚ئ‚جژ–‚¾‚ء‚½پB

پ@پ@پ@گ\گ؟‘O‚ة•غڈط‰آ”\‹@ٹيƒٹƒXƒgپi•½گ¬30”N7Œژ1“ْŒ»چفپjpdf‚ًٹJ‚¢‚ؤ’²‚×

‚ؤ‚¢‚ؤپA

پ@پ@پ@KENWOOD TM-401پi‹Z“K“oک^”شچ†پHپFT65پj‚حپA•غڈط‰آ”\‹@ٹي‚ة“ü‚ء‚ؤ‚¢‚½

‚ج‚إپA‚±‚ج‚ـ‚ـگ\گ؟‚·‚ê‚خ—ا‚¢‚ئژv‚¢چ‚ٌ‚إ‚¢‚½‚و‚¤‚¾پB

پ@پ@پ@‚ـ‚½پA‹Z“K“oک^”شچ†پFT65‚ئژv‚¢ˆل‚¢‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚½‚و‚¤‚¾پB

پ@پ@پ@ پuT65پv‚حپAJARL“oک^”شچ†‚إپA‹Z“K”شچ†‚إ‚ح‚ب‚¢پB

پ@پ@پ@ ‹Z“K”شچ†‚حپA*****‚ج5Œ…‚إپAJARL“oک^”شچ†‚جŒم‚ë‚ة•t‚”شچ†‚إ‚ ‚éپB

پ@پ@پ@پuT65پv‚جŒم‚ë‚ة‚ح‰½‚à”شچ†‚ح‚ب‚¢پB

پ@پ@پE پuƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒA–³گü‹ا‚جچؤ–ئ‹–گ\گ؟‚ة‚آ‚¢‚ؤپv‚جJARD HP‚ج‹Lژ–‚ً‚و‚“ا‚ق‚ئ

پ@پ@پ@ پu•½گ¬19”Nˆب‘O‚ةگ»‘¢‚³‚ꂽ–³گü‹@ٹي‚جڈêچ‡‚حپA‚»‚ج–³گü‹@ٹي‚ھگVƒXƒvƒٹƒAƒXٹîڈ€‚ة“K

چ‡‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¯‚ê‚خٹJ‹اگ\گ؟‚·‚邱‚ئ‚ھڈo—ˆ‚ـ‚¹‚ٌپB

پ@پ@پ@

‚µ‚©‚µپAپu•غڈط‰آ”\‹@ٹيƒٹƒXƒgپv‚ة‚ ‚é–³گü‹@ٹي‚حپAJARD‚جٹî–{•غڈطپiٹJگف•غڈطپj

‚ًژَ‚¯‚邱‚ئ‚إٹJ‹ا‚·‚邱‚ئ‚ھڈo—ˆ‚ـ‚·پBپv

‚ئ‚¢‚¤ژ–‚¾‚ء‚½پB

پ@پ@پ@‚³‚ç‚ةˆب‰؛‚ج‚و‚¤‚ة‚àڈ‘‚©‚ê‚ؤ‚¢‚½پB

پ@پ@پ@پy‚²’چˆس‰؛‚³‚¢پz

پ@پ@پ@•½گ¬29”N12Œژ‚©‚ç‹ŒƒXƒvƒٹƒAƒX‹Kٹi‚ج‹Z“K‹@ٹي‚ًژg‚ء‚½ژ葱‚«‚ة‚ح

پu•غڈطپv‚ھ•K—v‚إ‚·پB

پ@پ@پ@ٹî–{•غڈط‚ًژَ‚¯‚邱‚ئ‚إپAگVƒXƒvƒٹƒAƒX‹Kٹi‚ئ‚µ‚ؤ–ئ‹–‚ًژَ‚¯‚ç

‚ê‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@‚»‚¤‚¢‚¤–َ‚إپAJARD‚جٹî–{•غڈطپiٹJگف•غڈطپj‚ًژَ‚¯‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¯‚ب‚¢‚ج‚¾‚ھپA ‚ا‚¤‚â‚é‚جپHپH

پ@پ@پ@’²‚ׂé‚ئپA

پ@پ@پ@پuٹJگفپA•دچX‚ة•K—v‚ب‘چچ‡’تگM‹ا“™‚ ‚ؤ‚جگ\گ؟ڈ‘—ق‚ئ‹¤‚ة

پu•غڈطٹèڈ‘پv‚ًJARD‚ة’ٌڈo‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پBپv‚ئ‚جژ–پB

پ@پ@پ@‚ـ‚½‹Zڈpٹîڈ€“Kچ‡ڈط–¾‹@ٹيپi‹Z“K‹@ژيپjˆبٹO‚ج‘—گM‹@‚ئ‚حپAژ©چى‹@پAٹOچ‘گ»‹@ٹيپAƒLƒbƒg‘g—§‹@‚ب‚ا‚ًژw‚·‚و‚¤‚¾پB

پ@پ@پ@ پu‹Z“K‹@ژيپv‚ح•½گ¬17”N12Œژ‚ةژ{چs‚³‚ꂽگVƒXƒvƒٹƒAƒX‹Kٹi‚ة‚و‚éڈط–¾‚ًژَ‚¯‚½‚à‚ج‚ًژw‚µ‚ئ‚جگà–¾‚à‚ ‚éپB

پ@پ@پ@‚ـ‚ پA‹}‚®ژdژ–‚إ‚ب‚¢‚ج‚إپA–¾“ْˆبچ~‚ن‚ء‚‚è‚ئچى‹ئ‚ًگi‚ك‚½‚¢‚ئژv‚¤پB

پ،پ@2020.5.14

پ@پ@پEJARD‚ة“dکb‚µ‚½‚ھŒq‚ھ‚è‚ة‚‚¢ڈَ‘ش‚¾‚ء‚½‚ج‚إTSSٹ”ژ®‰ïژذ‚ض‹^–â“_‚ً•·‚پB

پ@پ@پ@پ@‡@پ@TM-401‚جژ‘م‚ة‚حپA•غڈط”F’èگ§“x‚»‚ج‚à‚ج‚ھ–³‚©‚ء‚½پB

پ@پ@پ@پ@‡Aپ@گV‹Œ‚ئ‚à‚ةƒXƒvƒٹƒAƒX‚جٹîڈ€’l‚ح•د‚ي‚ء‚ؤ‚ب‚¢‚ج‚إ‘—گM‹@‚ئ‚µ‚ؤ‚جگ«”\‚ح

–â‘è‚ب‚¢پB

پ@پ@پ@پ@‡Bپ@‚»‚±‚إپu•غڈطٹèڈ‘پv‚ًڈo‚µ‚ؤ‘چچ‡’تگM‹ا‚ج•û‚إپu‚¾‚¢‚¶‚ه‚¤‚ش‚إ‚·‚وپv‚ئ‚¢‚¤

•غڈط‚ًژَ‚¯‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¯‚ب‚‚ب‚ء‚½پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‰½‚àژ©•ھ‚ھژ‚ء‚ؤ‚¢‚éTM-401‚ً—X‘—‚إ‘—‚ء‚ؤپA‚»‚ê‚ًŒ©‚ؤ‚à‚炤‚ئ‚¢‚¤‚ي‚¯‚إ

‚ح‚ب‚¢پB

پ@پ@پ@پ@‡Cپ@چإڈ‰‚ةWEB‚إڈo‚µ‚½گ\گ؟ڈ‘‚جپAZIPƒtƒ@ƒCƒ‹‚ً“اڈo‚µ‚ؤپA’ùگ³‚·‚éŒ`‚إOK

پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ¦پ@چHژ–گفŒvڈ‘-‘—گM‹@—“-

“Kچ‡•\ژ¦–³گüگف”ُ‚ج”شچ†—“‚ة‚حپA T65پi–@“Iˆس–،‚ج–³‚¢’P‚ب‚é“oک^”شچ†‚¾‚ء‚½پj‚إ‚ب‚ƒvƒ‹ƒ_ƒEƒ“ƒپƒjƒ…پ[‚©‚ç

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”شچ†ˆبٹO‚ج‘I‚ٌ‚إ“ü—ح‚·‚ê‚خ‚و‚¢پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پھ

پ@پ@پ@پ@پ@پ@“Kچ‡•\ژ¦–³گüگف”ُ‚ج”شچ†‚ئ‚حپu‹Z“K”شچ†پv‚ج‚±‚ئ‚¾‚ء‚½پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@ TM-401‚حپA‹Z“K”شچ†‚ح–³‚¢پB‚±‚ج—“‚ح•Kگ{چ€–ع

پ@پ@پ@پ@پ@پ@ JARDƒtƒHپ[ƒ}ƒbƒg‚حƒvƒ‹ƒ_ƒEƒ“ƒپƒjƒ…پ[‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚إ

‹َ—“‚ة‚µ‚½‚ھ•K‚¸‰½‚©‚ً“ü—ح‚µ‚ب‚¢‚ئƒGƒ‰پ[پi•Kگ{پj‚ھڈo‚éپB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚µ‚ه‚¤‚ھ‚ب‚¢‚ج‚إ‚±‚ج‚ـ‚ـپuT65پv‚ئ‚ؤ‚¨‚¢‚½پB

پ@پ@پ@پEچإڈ‰‚جگ\گ؟ژپAZIP•غ‘¶پFshinsei_20200423‚µ‚ؤ‚½‚ج‚إپu•غڈطٹèڈ‘پv

‚ة“Y•t‚µ‚ؤ‘—گM‚µ‚½پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پھ

پ@پ@پ@پ@‚±‚ê‚إ‚و‚©‚ء‚½‚و‚¤‚¾پB

پ@پ@پ@پ@ژ©“®ژَ•t‘—گMƒپپ[ƒ‹‚ة

پ@پ@پ@پ@پyٹJگف•غڈط‚ًژَ‚¯‚é‘خڈغ‚ج‘—گM‹@پz

پ@پ@پ@پ@‘و1‘—گM‹@

پ@پ@پ@پ@‘—گM‹@‚ج–¼ڈج“™پFTM-401

پ@پ@پ@پ@‹Z“K”شچ†–”‚حJARL“oک^‹@ژي‚ج“oک^”شچ†پFT65پv

پ@پ@پ@‚ئ‚ ‚ء‚½پB

پ@پ@پ@‚±‚جJARD‚جƒtƒHپ[ƒ}ƒbƒg‚جچ€–ع‚ج–¼ڈجپA‰½‚©•ھ‚©‚è‚ة‚‚¢پB

پ@پ@پ@پu“Kچ‡•\ژ¦–³گüگف”ُ‚ج”شچ†پv‚إ‚ب‚ پu‹Z“K”شچ†–”‚حJARL“oک^‹@ژي‚ج“oک^”شچ†پv‚ئ‚µ‚ؤ‚‚ê‚ê‚خ‚و‚¢‚ج‚ةپB

پ@پ@پ@پyٹJگف•غڈط—؟پz

پ@پ@پ@4,100‰~

پ@پ@پ@‚ً1ڈTٹشˆب“à‚ةگUچ‚ـ‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¯‚ب‚¢‚ج‚إ‘پ‘¬گUچ‚ٌ‚¾پB

پ@پ@پEچ،‚·‚®ڈo‚¹‚خپA—ˆڈT‘پپXگRچ¸ٹJژn‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚¢‚½پB

پ@پ@پEŒ»چف‚جƒRپ[ƒ‹ƒTƒCƒ“‚حپAJK1A**‚ـ‚إگi‚ٌ‚إ‚¢‚é‚و‚¤‚¾پB

پ،پ@2020.5.20

پ@پ@پE‘ٹ•د‚ي‚炸پAگi’»‚ھ•د‚ي‚ç‚ب‚¢‚ج‚إپAJARD•غڈطژ–‹ئƒZƒ“ƒ^پ[‚ة–âچ‡‚ي‚¹‚جƒپپ[ƒ‹‚ًڈo‚µ‚½پB

پ@پ@پ@“à—e‚حˆب‰؛‚ج’تƒٹپB

پ@پ@پ@پƒ‚±‚ê‚ـ‚إ‚جŒoˆـپ„

پ@پ@پ@پ@5/12پi‰خپjپFپuٹî–{•غڈطپv‚ھ•K—v‚ب–³گü‹@‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ’ٌڈo‚µ‚½ٹJ‹اگ\گ؟ڈ‘پiWEBپj‚ھ–ك‚³‚êپAپu•âگ³ˆث—ٹپvƒپپ[ƒ‹‚ھ“ح‚«‚ـ‚µ‚½پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ¦پ@“dژqگ\گ؟”شچ†پFE20-0000021435-D

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ’ت’m”شچ†پF2020-000000124926

پ@پ@پ@پ@5/14پi–طپjپFپu•غڈطٹèڈ‘پv‚ئ‹¤‚ةپAپuٹJ‹اگ\گ؟ڈ‘پv‚ً‘—‚èپA

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•غڈط—؟‚جپA4100‰~‚ًژw’è‚جŒûچہپiژO•H‚t‚e‚i‹âچsپE–¼‹`پFˆê”تچà’c–@گl“ْ–{ƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒA–³گüگU‹»‹¦‰ïپ@•غڈطژ–‹ئپj‚ةگUچ‚ف‚ـ‚µ‚½پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ¦پ@ˆب‰؛‚ج“à—e‚جژ©“®‘—گMƒپپ[ƒ‹‚ھ“ح‚¢‚½پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پu•غڈطٹèڈ‘‚ًژَ‚¯•t‚ـ‚µ‚½پv

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ژَ•t”شچ†پF201066

پ@پ@پ@پ@5/20پiگ…پjپFWEBƒTƒCƒgLite‚جپAپuگ\گ؟—ڑ—ًڈئ‰ïپv‚إگi’»‚ًٹm”F‚µ‚½‚ھپA–¢‚¾پAپu•âگ³ˆث—ٹ’†پv‚ة‚ب‚ء‚ؤگi‚ٌ‚إ‚¢‚ب‚¢پH

پ@پ@پ@پ@‚»‚±‚إژ؟–â‚إ‚·پB

پ@پ@پ@پ@ ‡@پ@•غڈط—؟‚ح“ü‹à‚³‚ꂽ‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پH

پ@پ@پ@پ@ ‡Aپ@Œ»چف‚جگi’»‚ئچ،Œم‚ج—\’è‚ً‹³‚¦‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB

پ@پ@پ@پ@ˆبڈم‚و‚낵‚‚¨ٹè‚¢‚¢‚½‚µ‚ـ‚·پB

پ@پ@پE‚±‚جƒپپ[ƒ‹‚ًڈo‚µ‚½’¼ŒمپA’¼‚®‚ةJARD•غڈطژ–‹ئƒZƒ“ƒ^پ[‚©‚ç“dکb‚ھ“ü‚ء‚½پB

پ@پ@پ@‰ٌ“ڑ‚حپAˆب‰؛‚ج’تƒٹپB

پ@پ@پ@ ‡@پ@5/14‚ة“ü‹àٹm”F‚µ‚ؤ‚¢‚éپBپiژہچغ‚ة“ü‹à‚³‚ꂽ‚ج‚حپA19“ْچ پj

پ@پ@پ@ ‡Aپ@5/15‚ةژَ•tٹ®—¹

پ@پ@پ@پ@پ@ ڈ‡”ش‚ةگRچ¸‚·‚éپB

پ@پ@پ@پ@پ@ 5/29‚ة•غڈطچى‹ئ‚ًچs‚¤—\’è‚إپA‰½‚à‚ب‚¯‚ê‚خ‚±‚ج“ْ‚ةپApdf‚ً‘—•t‚·‚é—\’èپB

پ@پ@پ@ پ¦پ@WEBƒTƒCƒgLite‚جپAپuگ\گ؟—ڑ—ًڈئ‰ïپv‚إگi’»‚ًٹm”F‚µ‚½‚ھپA–¢‚¾پAپu•âگ³ˆث—ٹ’†پv‚ة‚ب‚ء‚ؤگi‚ٌ‚إ‚¢‚ب‚¢پH

پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚±‚ê‚ةٹض‚µ‚ؤ‚حپA‘چ–±ڈب‚إ‚جگi’»‚ب‚ج‚إ•د‚ي‚ç‚ب‚‚ؤ‚à‹C‚ة‚µ‚ب‚‚ؤ‚و‚¢‚ئ‚ج‚±‚ئپB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@pdf“’…Œم‚ةگi’»‚ھ“®‚Œ©چ‚فپB

پ،پ@2020.5.25

پ@پ@پEچؤ“xگ\گ؟ڈ‘‚ج•âگ³ˆث—ٹƒپپ[ƒ‹‚ھJARD•غڈطژ–‹ئƒZƒ“ƒ^پ[‚و‚è“ح‚¢‚½پB

پ@پ@پ@“à—e‚حˆب‰؛‚ج’ت‚èپB

پ@پ@پ@‚¨‘—‚è‚¢‚½‚¾‚¢‚½“dژqگ\گ؟‚ة‚آ‚¢‚ؤپi201066پj

“à—e‚ً‚²ٹm”F‚ج‚¤‚¦•âگ³‚³‚ꂽ“dژqگ\گ؟ƒtƒ@ƒCƒ‹‚ً

پ@پ@پ@•شگMƒپپ[ƒ‹‚ة“Y•tپiŒڈ–¼‚ح‚»‚ج‚ـ‚ـ‚إ‚¨‘—‚è‚‚¾‚³‚¢پBپj‚µ‚ؤ‚¨‘—‚è

‚¢‚½‚¾‚«‚ـ‚·‚و‚¤‚¨ٹè‚¢‚¢‚½‚µ‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@1پDپu13

“d”g‚جŒ^ژ®•ہ‚ر‚ةٹَ–]‚·‚éژü”gگ”‹y‚ر‹َ’†گü“d—حپi•Kگ{پjپv‚ة‚آ‚¢‚ؤپB

پ@پ@پ@پ@ پEپu430Mپv‚جپu“d”g‚جŒ^ژ®پv‚حپu4VFپv‚ئ‚µپAپu3VFپv‚ًچيڈœ‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB

پ@پ@پ@2پDپu16 چHژ–گفŒvڈ‘پv‚ً“ü—ح‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB

پ@پ@پ@پ@پ@پi‘و1‘—گM‹@پj

پ@پ@پ@پ@پEپu“Kچ‡•\ژ¦–³گüگف”ُ‚ًژg—p‚·‚éپBپv‚ةƒ`ƒFƒbƒN‚ً‚¹‚¸پA•K—vژ–چ€‚ً‚·‚ׂؤ“ü—ح‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB

پ@پ@پ@پ@پ@پiپu‘•’u‚ج‹و•تپvپu”ژث‰آ”\‚ب“d”g‚جŒ^ژ®‹y‚رژü”gگ”‚ج”حˆحپvپu•د’²•ûژ®پvپuڈI’iٹاپv‚ج–¼ڈجپAŒآگ”پA“dˆ³پAپu’èٹiڈo—حپv“™‚ج‚·‚ׂؤ‚ً“ü—ح‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@گè—Lژü”gگ”‘ر•‚ة‚ح‚ب‚ة‚à‹L“ü‚µ‚ب‚¢‚إ‚‚¾‚³‚¢پBپj

پ@پ@پ@ˆبڈم‚و‚낵‚‚¨ٹè‚¢‚¢‚½‚µ‚ـ‚·پB

پ@پ@پEژg—p—\’è‚ج‘—گM‹@‚ھŒأ‚¢‹@ژي‚إپuٹî–{•غڈطپv‚ھ•K—v‚ة‚ب‚ء‚½ˆ×پA”ٌڈي‚ة–ت“|‚ب‚±‚ئ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éٹ´‚¶‚ھ‚·‚éپB

پ@پ@پ@‚±‚ج•âگ³چى‹ئ‚àپA“d”gŒ`ژ®‚ج•\‹L‚جژd•û‚ھگج‚ئ‚©‚ب‚è•د‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚éژ–پiF3پ¨

F3EپE4VFپj“™پA‚â‚â‚ء‚±‚µ‚پA‚©‚ب‚èژ肱‚¸‚ء‚½‚ھپA

پ@پ@پ@‰½‚ئ‚©پA•âگ³‚µ•شگMƒپپ[ƒ‹‚ة“dژqƒtƒ@ƒCƒ‹‚ً“Y•t‚µ‚ؤ‘—‚èڈI‚¦‚½پB

پ@پ@پ@‚±‚ê‚إ–³ژ–پA5/29‚ةپA•غڈطچى‹ئ‚ًچs‚ء‚ؤ‚‚ê‚ê‚خ—ا‚¢‚ھپEپEپE

پ،پ@2020.6.12

پ@پ@پE‚â‚ء‚ئJARD•غڈطژ–‹ئƒZƒ“ƒ^پ[‚و‚èپuƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒA‹ا‚ج•غڈط‚ج‚¨’m‚点پiٹî–{•غڈطپjپv‚جƒپپ[ƒ‹پi•غڈطڈ‘پipdfƒtƒ@ƒCƒ‹پj“Y•tپj‚ھ“ح‚¢‚½پB

پ@پ@پu•غڈط‚ج‚²کA—چ

پ@پ@پ@•غڈط‚جگRچ¸‚جŒ‹‰تپA–{“ْ•t‚¯‚إ•غڈط‚ًچs‚¢‚ـ‚µ‚½‚ج‚إپA•غڈطڈ‘

پi‚o‚c‚eƒtƒ@ƒCƒ‹پj‚ً‚±‚جƒپپ[ƒ‹‚ة“Y•t‚¢‚½‚µ‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@‚¨ژ茳‚ج“dژqگ\گ؟ƒtƒ@ƒCƒ‹‚ةپA‚±‚ج•غڈطڈ‘‚ً“Y•t‚µ‚ؤ‚¢‚½‚¾‚«پA

‘چ–±ڈب“dژqگ\گ؟پE“حڈoƒVƒXƒeƒ€‚ة‚و‚èژ葱‚«‚ًچs‚ء‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پBپv

پ@پ@پ@‚ئ‚ج‚±‚ئپB

پ@پ@ پE‘پ‘¬پA“dژqگ\گ؟“حڈoƒVƒXƒeƒ€Lite‚ج“حڈoƒVƒXƒeƒ€‚ة‚ؤپA‰؛‹L‚جژèڈ‡‚إژ葱‚«‚ًچs‚ء‚½پB

پ@پ@پ@پ@‡@پ@•غڈطڈ‘‚ًPC‚ة•غ‘¶پB

پ@پ@پ@پ@‡Aپ@‘چ–±ڈب“dژqگ\گ؟پE“حڈoƒVƒXƒeƒ€‚ًٹJ‚«پu•غ‘¶‚µ‚½ƒtƒ@ƒCƒ‹‚ً“ا‚فچ‚ٌ‚إ•زڈWپv‚ًƒNƒٹƒbƒNپB

پ@پ@پ@پ@‡Bپ@پuژ–چ€ڈ‘‹y‚رچHژ–گفŒvڈ‘پv‰و–ت‚جچإ‰؛•”‚ة‚ ‚éپu“Y•tڈ‘—قپv‚جپu’ا‰ءپvƒ{ƒ^ƒ“

‚ًƒNƒٹƒbƒN‚µپAPC“à‚ة•غ‘¶‚µ‚½•غڈطڈ‘‚جpdfƒtƒ@ƒCƒ‹‚ً“Y•tپB

پ@پ@پ@پ@‡Cپ@پuژں‚ضپv‚ًƒNƒٹƒbƒN‚µپu•غ‘¶پE‘—گMپv‰و–ت‚جپu‘—گMپv‚ًƒNƒٹƒbƒN‚إ‘چ–±ڈب‚ض‚جگ\گ؟ژ葱‚«‚ھٹ®—¹پB

پ،پ@2020.7.2

پ@پ@پE‚â‚ء‚ئWEBƒTƒCƒgLite‚جپAپuگ\گ؟—ڑ—ًڈئ‰ïپv‚إگi’»‚ًٹm”F‚µ‚½‚ئ‚±‚ëپuگRچ¸ڈI—¹پv‚ة‚ب‚ء‚½پB

پ@پ@پEژں‚جچى‹ئ‚ئ‚µ‚ؤ‚حپA–ئ‹–ڈَژَژو‚ج•û–@‚ًپu–ئ‹–ڈَ•ش‘——p••“›‚ج‘—•tپv‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ

•شگM—p••“›‚ةˆ¶–¼‚ًڈ‘‚¢‚ؤ

پ@پ@پ@گطژè‚ً“\‚ء‚ؤ‘—•t‚µ‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¯‚ب‚¢‚ھپA‹ï‘ج“I‚ة‚ح‚ا‚¤‚·‚é‚جپHپi’²‚ׂé‚ئ‚±‚جچى‹ئ‚حپuگRچ¸’†پvژ‚ة‚â‚ê‚خ—ا‚©‚ء‚½‚و‚¤‚¾‚ھپEپEپEپj

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ«

پ@پ@پ@گـ‚è‹ب‚°‚ç‚ê‚ؤ‘—‚ç‚ê‚ؤ‚±‚ç‚ê‚é‚ج‚ح”ك‚µ‚¢‚ج‚إپA’èŒ`ٹOƒTƒCƒY‚ة‚·‚éپB

پ@پ@پ@ژèژ‚؟••“›‚ئ‚µ‚ؤپA’·Œ`2چ†پEA4ƒTƒCƒY‘خ‰‚ھ‚ ‚ء‚½‚ج‚إپA‚±‚ê‚ًژg‚¤‚±‚ئ‚ة‚µ‚½پB

پ@پ@پ@•شگM—p••“›‚ئپA‚»‚ê‚ً“ü‚ê‚é‘—گM—p••“›‚جپA2‚آ‚ھ•K—v‚ة‚ب‚èپA‚»‚ꂼ‚ê‚ة

120‰~گطژè‚ً“\‚ء‚ؤ‘—‚邱‚ئ‚ة‚ب‚éپB

پ@پ@پ@‚ب‚ٌ‚ؤ–ت“|‚ب‚ٌ‚¾پB

پ@پ@پE—[چڈپA7ƒCƒŒƒuƒ“‚ةٹٌ‚ء‚ؤپu120‰~گطژè‚ ‚è‚ـ‚·‚©پHپv‚ئ•·‚¢‚½‚çپA–³‚¢‚ئ‚ج‚±‚ئپB

پ@پ@پ@چ،“ْ‚جƒ|ƒXƒgƒCƒ“‚ح’f”OپB

پ،پ@2020.7.3

پ@پ@پEگfژ@‚إ•a‰@‚ةچs‚ء‚½‹A‚è‚ةچً“ْ‚ئ‚حˆل‚¤‹ك‚‚ج7ƒCƒŒƒuƒ“‚ةٹٌ‚ء‚ؤ

پu120‰~گطژè‚ ‚è‚ـ‚·‚©پHپv‚ئ•·‚¢‚½‚çپA‰½‚ئ‚±‚±‚ة‚ح‚ ‚é‚إ‚ح‚ب‚¢‚©پB

پ@پ@پ@“X‚ة‚و‚ء‚ؤˆل‚¤‚و‚¤‚¾پB

پ@پ@پ@‘پ‘¬••“›‚ةگطژè‚ً“\‚ء‚ؤƒ|ƒXƒgƒCƒ“‚µ‚½پB

پ@پ@پ@–ئ‹–ڈَ‚ج“’…‚ح‰½ژ‚ة‚ب‚é‚ج‚©‚ب‚ پ`پ`

پ@پ@پ@ƒRپ[ƒ‹ƒTƒCƒ“‚جٹ„•t‚¯‚ھ‚ا‚¤‚ب‚é‚ج‚©‹C‚ة‚ب‚é‚ئ‚±‚ëپB

پ،پ@2020.7.8

پ@پ@پE‘ز‚؟‚ة‘ز‚ء‚½پu–³گü‹ا–ئ‹–ڈَپv‚ھ–{“ْپA’‹ژ‚ة•شگM••“›‚إ“ح‚¢‚½پB

پ@پ@پ@–ئ‹–ڈَ‚ئ‚¢‚ء‚ؤ‚àپA21cm x 14.8cm‚ظ‚ا‚ج”–‚ء‚ط‚ç‚بژ†گط‚ꂾ‚ھپEپEپE

پ@پ@پ@–ئ‹–ڈَˆبٹO‚ح‰½‚à“¯••‚³‚ê‚ؤ‚ب‚©‚ء‚½پB

پ@پ@پ@ƒRپ[ƒ‹ƒTƒCƒ“‚حپuJK1AUWپv‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚ء‚½پB

پ@پ@پE–ئ‹–ڈَ“’…‚ـ‚إ‚جŒoˆـ‚ًپA‚ـ‚ئ‚ك‚ؤ‚ف‚½پB

پ@پ@پ@ˆب‰؛‚ج‚و‚¤‚ةƒAƒJƒEƒ“ƒgژو“¾‚©‚ç–ٌ2.5ƒ–Œژٹ|‚©‚ء‚ؤ‚¢‚éپB

پ@پ@پ@پ@‡@پ@2020.4.23

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پEپu‘چ–±ڈب “d”g—ک—p “dژqگ\گ؟پE“حڈoƒVƒXƒeƒ€

Liteپv‚ج—ک—p‚ة•K—v‚بƒ†پ[ƒUپ[ID

‚ئڈ‰ٹْƒpƒXƒڈپ[ƒh‚ھ“ح‚¢‚½پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘پ‘¬گ\گ؟‚µ‚½پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژèگ”—؟‚حپA“dژq”[•t‚إپA2900‰~

پ@پ@پ@پ@‡Aپ@2020.5.12

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پEپuٹî–{•غڈطپv‚ھ•K—v‚ب–³گü‹@‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ’ٌڈo‚µ‚½ٹJ‹اگ\گ؟ڈ‘پiWEBپj‚ھ

–ك‚³‚êپAپu•âگ³ˆث—ٹپvƒپپ[ƒ‹‚ھ“ح‚پB

پ@پ@پ@پ@‡Bپ@2020.5.14

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پEپu•غڈطٹèڈ‘پv‚ئ‹¤‚ةپAپuٹJ‹اگ\گ؟ڈ‘پv‚ً‘—‚èپAٹJگف•غڈط—؟‚جپA4100‰~‚ً

ژw’è‚جŒûچہ‚ةگUچ‚فپB

پ@پ@پ@پ@‡Cپ@2020.5.25

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پEچؤ“xگ\گ؟ڈ‘‚ج•âگ³ˆث—ٹƒپپ[ƒ‹‚ھJARD•غڈطژ–‹ئƒZƒ“ƒ^پ[‚و‚è“ح‚¢‚½پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•âگ³‚µ•شگMƒپپ[ƒ‹‚ة“dژqƒtƒ@ƒCƒ‹‚ً“Y•t‚µ‚ؤ‘—‚èڈI‚¦‚½پB

پ@پ@پ@پ@‡Dپ@2020.6.12

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پEJARD•غڈطژ–‹ئƒZƒ“ƒ^پ[‚و‚èپuƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒA‹ا‚ج•غڈط‚ج‚¨’m‚点پiٹî–{•غڈطپjپv

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جƒپپ[ƒ‹پi•غڈطڈ‘پipdfƒtƒ@ƒCƒ‹پj“Y•tپj‚ھ“ح‚¢‚½پB

پ@پ@پ@پ@‡Eپ@2020.7.2

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پEپuگRچ¸ڈI—¹پv‚ة‚ب‚éپB

پ@پ@پ@پ@‡Fپ@2020.7.3

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پEپu–ئ‹–ڈَ•ش‘——p••“›‚ج‘—•tپv

پ@پ@پ@پ@‡Gپ@2020.7.8

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پEپu–³گü‹ا–ئ‹–ڈَپv“’…

پ،پ@2020.7.9

پ@پ@پEپu“d”g—ک—p—؟”[•tچگ’mڈ‘پv‚ھ••ڈ‘‚إ“ح‚¢‚½پB

پ@پ@پ@–ئ‹–ژو“¾“ْ‚©‚ç1”Nٹش300‰~‚ً“dژq”[•tپFPay-easy

پ،پ@2020.7.12

پ@پ@پE‚ ‚ç‚©‚¶‚ك”’چ‚µ‚ؤ‚¨‚¢‚½پASWRŒvپEƒ_ƒ~پ[•‰‰×پE“¯ژ²ƒPپ[ƒuƒ‹‚à“ح‚¢‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إپA

پ@پ@پ@گف’u‚µ‚ؤ‘—گMƒeƒXƒg‚ً‚µ‚ؤ‚ف‚½‚ھMIC‚جƒvƒbƒVƒ…پEƒgپ[ƒNSWپiPTTپj‚ً‰ں‚µ‚ؤ‚à‘—گM‚¹‚¸پB

پ@پ@پ@‹ï‘ج“I‚ة‚حژں‚ج‚و‚¤‚بŒ»ڈغ

پ@پ@پ@پ@‡@پ@‰ü‘¢‚µ‚½پAACƒAƒ_ƒvƒ^پ[‚جLED‚ح“_“”‚µ‚ؤ‚¢‚éپBOK

پ@پ@پ@پ@‡Aپ@–{‘ج‚جپAALM LED‚ح“_“”‚µ‚ؤ‚ب‚¢پBOK

پ@پ@پ@پ@‡Bپ@–{‘ج‚جپAON AIR LED‚ح“_“”‚µ‚ؤ‚ب‚¢پBNG

پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ƒŒƒxƒ‹LED‚àٹO•”‚جƒpƒڈپ[ŒvپiSWRŒvپj‚جگj‚àگU‚ê‚ؤ‚ب‚¢پBNG

پ@پ@پ@پƒ’²چ¸ٹJژnپ„

پ@پ@پ@پ@‡@پ@ƒvƒbƒVƒ…پEƒgپ[ƒNMICپiMC-55پj‚جƒRپ[ƒh‚جگو‚ة•t‚¢‚ؤ‚¢‚éƒRƒlƒNƒ^‚جپA8pinپFGND‚ئپA2pinپFSTBYپiPTTپjٹش‚ة

پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ƒeƒXƒ^پ[‚ًƒ¶ƒŒƒ“ƒW‚ة‚µ‚ؤگع‘±پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ƒvƒbƒVƒ…پEƒgپ[ƒNSW‚ً‰ں‚·‚ئپAOƒ¶‚ة‚ب‚é‚ج‚إپA‚±‚±‚ـ‚إ‚حOK

پ@پ@پ@پ@‡Aپ@ƒvƒbƒVƒ…پEƒgپ[ƒNSW‚ً‰ں‚·‚ئپAژَگM‰¹پiƒmƒCƒYپj‚حڈء‚¦‚é‚ج‚إMPU‚ھSWڈَ‘ش‚ًگ³‚µ‚“اچ‚ٌ‚إ‚¢‚é‚و‚¤‚إ‚ ‚éپB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‰½Œج‚±‚ê‚إON AIR LED‚ھ“_“”‚µ‚ب‚¢‚©‚ح•s–¾‚¾‚ھپA‰ٌکHگ}‚ھ‚ ‚é‚ج‚إŒم‚إ’ا‚ء‚ؤ‚ف‚éپB

پ،پ@2020.7.13

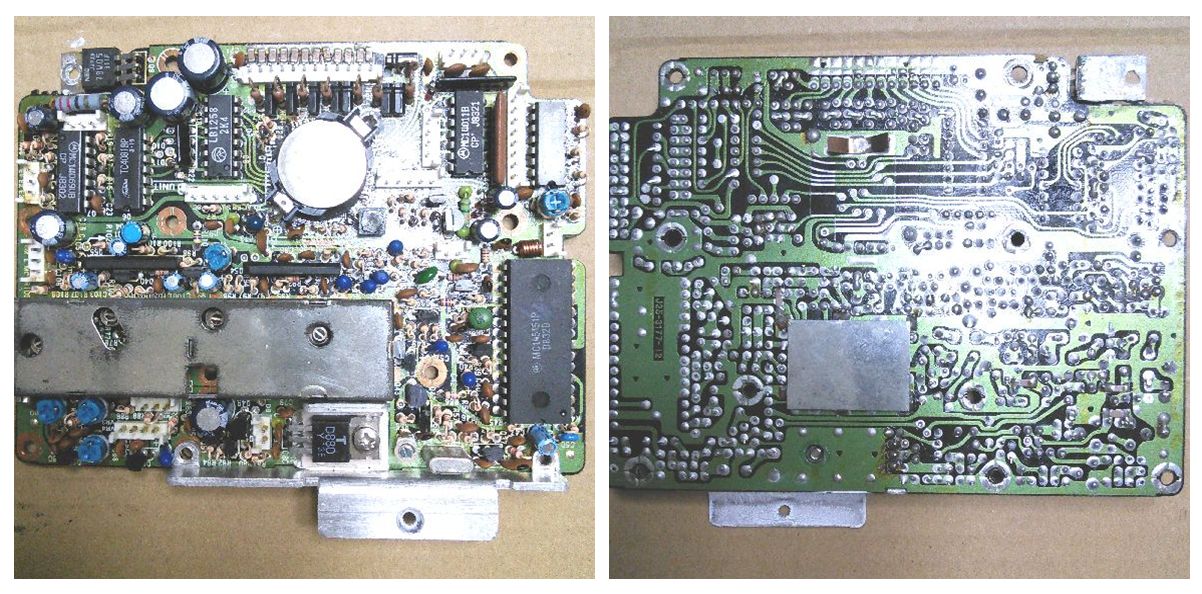

پ@پ@پEڈاڈَ‚ئژوگà‚ةچع‚ء‚ؤ‚¢‚½‰ٌکHگ}‚ئƒuƒچƒbƒNگ}‚©‚ç‘z’è‚·‚é‚ئپA‘هژG”c‚بŒ´ˆِ‚حپA

پ@پ@پ@‘—گMŒnƒ†ƒjƒbƒgپFB UINT X53-1350-00 ‚© پ@

پ@پ@پ@ڈI’iƒ†ƒjƒbƒgپFFINAL UNIT X45-13340-00 ‚ج‚ا‚±‚©‚ج•”•i‚ھNG‚¾‚ئژv‚¤پB

پ@پ@پEژَگM‚©‚ç‘—گM‚ة‚حگط‘ض‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚ب‚ج‚إپAFINAL

UNIT‚جپ@ANT SW‚ح“®‚¢‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚إ‚ ‚éپB

پ@پ@پ@‚µ‚©‚µچإڈI’i‚ة‚ ‚éLPFژü•س‰ٌکH‚©‚çƒپپ[ƒ^پEƒ†ƒjƒbƒg‚ة‘—‚éگMچ†‚ھگ³ڈي‚ةڈo—ح‚³‚ê‚ؤ‚ب‚¢‚ج‚©‚بپH

پ@پ@پE‚±‚ê‚©‚ç‚ا‚¤‚·‚é‚©‚¾‚ھپH

پ@پ@پ@پ@‡@پ@ڈC—‚ةڈo‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پEKENWOOD‚ةپA40”N‘O‚ج‹@ژي‚¾‚ھپAڈC—ˆث—ٹڈo—ˆ‚é‚©•·‚¢‚ؤ‚ف‚éپB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پEˆ½‚¢‚حپAWEB‚إپA‚ا‚±‚©ڈC—‚µ‚ؤ‚‚ê‚»‚¤‚بƒTƒCƒg‚ً’T‚·پB

پ@پ@پ@پ@‡Aپ@ƒIپ[ƒNƒVƒ‡ƒ“‚إژè‚ة“ü‚ê‚éپB

پ@پ@پ@‚±‚ٌ‚ب‚ئ‚±‚낾‚낤‚©پH

پ@پ@پEKENWOOD‰،•l‚ة–âچ‡‚ي‚¹‚ؤ‚ف‚½پBپiJVCƒPƒ“ƒEƒbƒhپEƒTپ[ƒrƒXپ@‰،گ{‰êƒTپ[ƒrƒXƒZƒ“ƒ^پ[پj

پ@پ@پ@ڈC—‚حژَ•t‚¯‚ؤ‚‚ê‚é‚ئ‚ج‚±‚ئپB

پ@پ@پ@Œ©گد‚è“_Œں—؟پF3000‰~ٹ|‚éپB

پ@پ@پ@Œ´ˆِ‚ھ•ھ‚©‚ê‚خڈC—‚µ‚ؤ‚à‚炦‚éپB

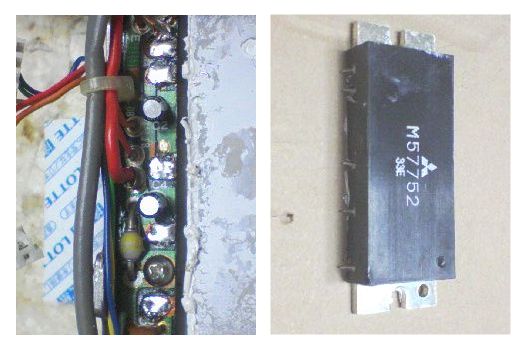

پ@پ@پ@‰¼‚ةپAƒpƒڈپ[ƒ‚ƒWƒ…پ[ƒ‹پFM57752‚¾‚ئ‚·‚ê‚خپAچفŒة‚ح‚ ‚é‚ھپA•”•i‘م=10000‰~‚ج‘¼پAچH’ہ=10000‰~پ{ƒ؟‚إƒgپ[ƒ^ƒ‹25000‰~‚ظ‚اٹ|‚é‚ئ‚ج‚±‚ئپB

پ@پ@پ@ƒIپ[ƒNƒVƒ‡ƒ“‚ح’ïچR‚ھ‚ ‚é‚ج‚إپA‚ئ‚è‚ ‚¦‚¸–¾“ْپAچ«•ï‚µ‚ؤگو•û‚ض‘—‚èپAŒ©گد‚è“_Œں‚µ‚ؤ‚à‚炤‚±‚ئ‚ة‚µ‚½پB

پ،پ@2020.7.14

پ@پ@پEپuژَگM‚حOK‚¾‚ھپA‘—گM‚ةگط‘ض‚¦‚é‚ئپABUSY

LED‚حڈء“”‚·‚é‚ھپA ON AIR LEDپEƒŒƒxƒ‹LED‚ح“_“”‚¹‚¸‘—گM‚µ‚ب‚¢پv

پ@پ@پ@پ@‚ئ‚¢‚¤ƒRƒپƒ“ƒg‚ً“Y‚¦‚ؤپA‰،گ{‰êƒTپ[ƒrƒXƒZƒ“ƒ^پ[‚ة‘î‹}•ض‚إ”‘—‚µ‚½پB

پ،پ@2020.7.17

پ@پ@پE‚à‚¤’…‚¢‚ؤ‚¢‚éچ ‚¾‚ھپA–¢‚¾Œ©گد‚è‚جکA—چ‚ھ“ü‚ç‚ب‚¢‚ج‚إپAJVC‰،گ{‰ê‚ضٹm”F‚µ‚½پB

پ@پ@پ@•¨‚ح“ح‚¢‚ؤ‚¢‚é‚ھپA‰،گ{‰êژ–‹ئڈٹ‚إ‚حڈC—‚إ‚«‚ب‚¢‚ئ‚ج‚±‚ئپi‰½Œج‚©‚ح•s–¾پj

پ@پ@پ@•¨‚حپA–¼Œأ‰®ƒTپ[ƒrƒXƒZƒ“ƒ^پ[‚ةˆع‘—‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ھپA‚»‚±‚ة‚ح–¢‚¾“ح‚¢‚ؤ‚ب‚¢

‚ئ‚ج‚±‚ئپB

پ@پ@پ@‚»‚±‚©‚ç‚جŒ©گد‚è‘ز‚؟‚ئ‚ب‚ء‚½پB

پ@پ@پE–¼Œأ‰®ƒTپ[ƒrƒXƒZƒ“ƒ^پ[پ@’S“–ژز‚³‚ٌ‚و‚èکA—چ‚ھ“ü‚ء‚½پB

پ@پ@پ@پ@‡@پ@ON AIR LED“_“”‚¹‚¸‚حپADISPLAY UNIT“à‚ة‚ ‚éƒfƒBƒXƒvƒŒپ[ƒ‚ƒWƒ…پ[ƒ‹‚جƒRƒ“ƒgƒچپ[ƒ‰ICپFQ2=LB1409‚جڈٹ‚ـ‚إ‚ح

پ@پ@پ@پ@پ@پ@ گMچ†‚ھ—ˆ‚ؤ‚¢‚é‚ھ“_“”‚µ‚ب‚¢‚±‚ئ‚©‚çپAQ2‚ج•s—ا‚ئچl‚¦‚ç‚ê‚é‚ھپA‚±‚ج•”•i‚ح

“üژè•s‰آ”\‚ئ‚ج‚±‚ئپB

پ@پ@پ@پ@‡Aپ@ƒpƒڈپ[ƒ‚ƒWƒ…پ[ƒ‹پFM57752‚ھ•s—ا

پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ü—ح‚ح—ˆ‚ؤ‚¢‚é‚ھڈo—ح‚ھڈo‚ؤ‚ب‚¢پB

پ@پ@پ@پ@پ¨پ@‚؟‚ه‚ء‚ئ‘ز‚ء‚ؤپEپE

پ@پ@پ@پ@پ@پ@ 30000‰~ˆبڈم‚جڈo”ï‚ئپA‚±‚ꂾ‚¯‚إ’¼‚é•غڈط‚à‚ب‚¢ٹ´گG‚¾‚ھپEپE

پ@پ@پ@پ@پ¨پ@‚±‚±‚©‚ç‚حپG’S“–ژز‚³‚ٌ‚جکb

پ@پ@پE‚±‚ج‚ـ‚ـپAŒںچ¸Œ©گد‚肾‚¯‚إ•ش‹p‚جڈêچ‡پA–{—ˆ3000‰~‚جŒ©گد‚è”ï—p‚ئ‘——؟1500‰~پ{•ت“r‘مˆّ‚«ژèگ”—؟150‰~=

1650‰~‚ھٹ|‚©‚é‚ھپA

پ@پ@پ@1650‰~‚ج‚ف‚إ—ا‚¢‚ئ‚جژ–پB

پ@پ@پEƒpƒڈپ[ƒ‚ƒWƒ…پ[ƒ‹پFM57752‚ًŒًٹ·‚µ‚ؤ‚àپA‘—گMƒŒƒxƒ‹LED‚ھ“_“”‚·‚é‚©‚ح”»‚ç‚ب‚¢‚ئ‚جژ–پB

پ@پ@پ@پiژ©•ھ‚إ‰ٌکHگ}‚ئپALB1409‚جƒfپ[ƒ^ƒVپ[ƒg‚ًŒ©‚½Œہ‚è‚حپA

LB1409‚حپuLevel Meter Driver for 9 LEDsپv‚ئ‚¢‚¤‹@”\–¼‚جIC‚إپA

پ@پ@پ@پ@AC“ü—حƒŒƒxƒ‹‚ً“à•”ƒRƒ“ƒpƒŒپ[ƒ^‚إ’iٹK“I‚ةƒŒƒxƒ‹‚ً”»’f‚µ‚ؤ“_“”‚³‚¹‚éƒ^ƒCƒv‚ب‚ج‚إپAژَگM‚جژپA“_“”‚µ‚ؤ‚¢‚ê‚خپA‘—گM‚جژ‚à“_“”‚·‚é‚ئ

پ@پ@پ@پ@ژv‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ھپEپEپE‚ا‚¤‚¾‚낤‚©پHپ@‚±‚جژ–پAŒم‚إ•·‚¢‚½‚ھ•ت‚جکb‚ج‚و‚¤‚¾پBپj

پ@پ@پ@‚ئ‚¢‚¤–َ‚إپA‚؟‚ه‚ء‚ئچl‚¦‚ؤ‚©‚ç•شژ–‚·‚邱‚ئ‚ة‚µ‚½پB

پ،پ@2020.7.18

پ@پ@پEWEBŒںچُ‚·‚é‚ئپuM57752پv‚حپAڈH—tŒ´‚جژلڈ¼’تڈ¤‚ة‚ ‚èپAچفŒة‚ھ8Œآ‚إپA‚µ‚©‚à‰؟ٹi‚ھگإچ‚ف‚إ4587‰~‚ئˆہ’l‚إژè‚ة“ü‚è‚»‚¤‚ب‚ج‚إپA

پ@پ@پ@‚»‚ج‚ـ‚ـ•ش‘—‚µ‚ؤ‚à‚ç‚ء‚ؤپAژ©—ح‚إŒًٹ·ڈC—‚µ‚و‚¤‚©‚ب‚ئ‚¢‚¤‹Cژ‚؟‚ة‚ب‚ء‚½پB

پ@پ@پ@‚±‚±2پ`3“ْچl‚¦‚ؤ‚ف‚é‚ھپEپE

پ،پ@2020.7.20

پ@پ@پE–¼Œأ‰®ƒTپ[ƒrƒXƒZƒ“ƒ^پ[پ@’S“–ژز‚³‚ٌ‚ة“dکb‚µ‚ؤپA‚»‚ج‚ـ‚ـ•ش‘—‚µ‚ؤ—~‚µ‚¢ژ|کb‚·پB

پ،پ@2020.7.23

پ@پ@پE–¼Œأ‰®ƒTپ[ƒrƒXƒZƒ“ƒ^پ[‚©‚çپA‚»‚ج‚ـ‚ـ–ك‚ء‚ؤ‚«‚½پB

پ،پ@2020.7.24

پ@پ@پEM57752‚ًپAژلڈ¼’تڈ¤‚ة’چ•¶‚µ‚½پB

پ@پ@پ@‚ـ‚½پA•ْ”MƒOƒٹƒXپiƒqپ[ƒgƒVƒ“ƒJپ[پj‚à•K—v‚ب‚ج‚إپAƒˆƒhƒoƒV.COM‚ة’چ•¶‚µ‚½پB

پ@پ@پE—\‚كپANG•i‚جپAM57752‚ًٹO‚·چى‹ئ‚ًچs‚ء‚½پB

پ@پ@پ@“d“®ƒnƒ“ƒ_‹zژو‚èٹي‚حژ‚ء‚ؤ‚ب‚پAژè“®‚ج‚µ‚©پA–³‚¢‚ج‚إپAƒ‚ƒWƒ…پ[ƒ‹‚ج‘«‚ًچھ–{‹ك‚‚©‚çƒJƒbƒg‚µ‚ؤ‚©‚çٹO‚·‚±‚ئ‚ة‚µ‚½پB

پ@پ@پ@ƒ‰ƒ“ƒh‚ئ‚©ƒpƒ^پ[ƒ“‚ةƒ_ƒپپ[ƒW‚ً—^‚¦‚½‚‚ب‚¢‚ج‚إˆہ‘S‚ً‚ف‚ؤ‚»‚¤‚µ‚½پB

پ،پ@2020.7.28

پ@پ@پE1WŒo‰ك‚µ‚ؤکA—چ‚ھ‚ب‚¢‚ج‚إپAژلڈ¼’تڈ¤‚ةگi’»‚ًٹm”F‚µ‚½پB

پ@پ@پ@ژہچفŒةٹ®”„‚ة‚ؤژè”z’†‚ئ‚ج‚±‚ئپB

پ@پ@پ@ڈ‚µژٹش‚‚¾‚³‚¢پB

پ@پ@پ@چؤ“x“ü‰×ڈَ‹µ‚ب‚ا‚ًپA‚¨’m‚点‚µ‚ـ‚·‚ئ‚ج‚±‚ئپB

پ@پ@پ@WEBڈم‚جچفŒةƒٹƒXƒgچXگV‚³‚ê‚ؤ‚ب‚©‚ء‚½‚و‚¤‚¾پB

پ@پ@پ@ٹْ‘ز‚µ‚½‚ج‚ة— گط‚ç‚ꂽ‹Cژ‚؟پB

پ،پ@2020.8.1

پ@پ@پEژں‚ج‚و‚¤‚ب“à—e‚جƒپپ[ƒ‹‚ھژلڈ¼’تڈ¤‚©‚ç“ح‚¢‚½پB

پ@پ@پ@پu‚¨‘ز‚؟’¸‚¢‚ؤ‚ـ‚·پ@M57752-01‚إ‚·‚ھپ@‚ـ‚¾ٹm”F‚ھ‚ئ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB

پ@پ@پ@پ@7Œژ––‚ًٹْ‘ز‚µ‚ؤ‚½‚ج‚إ‚·‚ھ

“üژèچ¢“ï•i‚إپ@Œ»’n–@گl‚©‚ç‚à‚ـ‚¾“ü‰×‚µ‚ؤ‚ـ‚¹‚ٌپB

پ@پ@پ@پ@ژٹش‚ً‚©‚¯‚ؤ“üژè‚إ‚«‚é‚و‚¤ژè”z‚µ‚ؤ‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@“ü‰×ڈَ‹µ‚ب‚اچؤ“x‚¨’m‚点’v‚µ‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@‚¨‹}‚¬‚جڈٹگ\‚µ–َ‚²‚´‚¢‚ـ‚¹‚ٌپB‚و‚낵‚‚¨ٹè‚¢’v‚µ‚ـ‚·پBپv

پ@پ@پ¨پ@‘ز‚آ‚µ‚©‚ب‚¢‚ج‚©پEپEپE

پ،پ@2020.8.15

پ@پ@پE‚±‚ê‚ـ‚إ”¼Œژ‚جٹشپAژلڈ¼’تڈ¤‚©‚çکA—چ‚ب‚©‚ء‚½‚ھپA‰½‚ئ‚©پA1Œآ‚¾‚¯“üژèڈo—ˆ‚½‚و‚¤‚إ–{“ْ9:30چ پA

پ@پ@پ@‰ن‚ھ‰ئ‚ة‰×•¨پiM57752پj‚ھ“’…‚µ‚½پB

پ،پ@2020.8.17

پ@پ@پE’©‚©‚çپAM57752ƒ‚ƒWƒ…پ[ƒ‹‚جŒًٹ·چى‹ئ‚ًچs‚ء‚½پB

پ@پ@پ@‰½‚ئ‚©–³ژ–Œًٹ·‚ھچد‚ٌ‚¾پB

پ@پ@پ@‚µ‚©‚µژc”O‚ب‚ھ‚猻ڈغ‚ة•د‰»‚ح–³‚©‚ء‚½پBپi‘—گMڈo—ˆ‚¸پBپj

پ@پ@پ@ƒ‚ƒWƒ…پ[ƒ‹ˆبٹO‚ة‚àپA‚ا‚±‚©‚ةNG‰سڈٹ‚ھ‚ ‚é‚ج‚¾‚낤‚ھپEپEپE

پ،پ@2020.8.18

پ@پ@پEƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒA–³گü•œٹˆ‚ً–عژw‚µ‚ؤ‹ا–ئ‹–ڈَ‚حژو“¾‚µ‚½‚ھپA40”N‘O‚جƒٹƒO‚ھ•œٹˆ‚¹‚¸پB

پ@پ@پ@ژ©—حڈC—‚ًژژ‚ف‚½‚ھپA‘—گMڈo—ˆ‚¸ژd•‘‚¢پB

پ@پ@پE‚؟‚ب‚ف‚ةچ،“ْ‚جژژچs‚ئ‚µ‚ؤپA‘O–تƒpƒlƒ‹‚جپuHi/Loپvگط‘ضƒvƒbƒVƒ…SW‚جگع“_ڈo—ح‚ھڈo‚ؤ‚¢‚éƒvƒٹƒ“ƒg”آ‚ج6pinƒRƒlƒNƒ^‚ئپA

پ@پ@پ@ƒپƒCƒ“ƒ{پ[ƒh‚جپA‚»‚جگMچ†‚ھ—ˆ‚ؤ‚¢‚éپA3pin‚جƒRƒlƒNƒ^‚جƒsƒ“ƒ|ƒXƒg‘¤‚جƒsƒ“‚ةگع“_•œٹˆچـ‚ًگپ‚«‚©‚¯‚ؤچؤ‚رٹ¨چ‡‚µ‚½‚çپA

پ@پ@پ@ ˆêژ“I‚ةپAPTT ONژپAON AIR LED‚ھ“_“”‚µ‚½‚ھ’¼‚®‚ة‚ـ‚½‘ت–ع‚ة‚ب‚ء‚½پB

پ@پ@پ@’A‚µپAٹO•”ƒ_ƒ~پ[•‰‰×‚ئ‚جٹش‚ةگع‘±‚µ‚½SWRƒpƒڈپ[Œv‚جƒpƒڈپ[ƒپپ[ƒ^‚جگj‚ح‘S‚“®‚©‚ب‚¢پB

پ@پ@پ@پ@ƒ‚ƒWƒ…پ[ƒ‹‚جگو‚إپA‚ا‚±‚©NG.‚بٹ´‚¶‚ب‚ج‚¾‚ھپA‚±‚¤Œأ‚¢‹@ژي‚¾‚ئپA•،گ”‰سڈٹ‚ج‰آ”\گ«‚ھچ‚‚¢‚ج‚إپA

پ@پ@پ@پ@‚à‚¤‚±‚ج•س‚إˆêژ“I‚ة’²چ¸‚حژ~‚ك‚邱‚ئ‚ة‚µ‚½پB

پ@پ@پ@پ@پ¦پ@Œ³پX‚¨‹à‚ًٹ|‚¯‚ب‚¢‚إپAŒ»‘¶‚·‚éƒٹƒO‚إ‚جٹJ‹ا‚ً–عژw‚µ‚½‚ھٹگ‚ي‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚حژc”O‚ب‚ج‚إ‚·‚ھپA

پ@پ@پ@پ@پ@پ@

‚±‚ê‚©‚çگو‚ح‚ـ‚½ژٹش‚ً’u‚¢‚ؤپA‚ا‚¤‚·‚é‚©‚ن‚ء‚‚èچl‚¦‚½‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@

‰½‚©گi’»‚ھ‚ ‚ء‚½‚çƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒg‚ً’ا‹L‚·‚é‚آ‚à‚è‚إ‚¢‚ـ‚·پB

پ،پ@2020.8.27

پ@پ@پEˆہ‰؟چ‚‘¬ƒJƒEƒ“ƒ^پi1Mپ`500Mپj‚ة‚ؤƒ‚ƒWƒ…پ[ƒ‹‚ًٹm”F‚µ‚ؤ‚ف‚½پB

پ@پ@پEƒ‚ƒWƒ…پ[ƒ‹“ü—حƒsƒ“پF1pin‚ج–³•د’²ژü”gگ”‚ً‘ھ’è پ¨پ@ƒJƒEƒ“ƒ^‚جگ¸“x‚ح—ا‚‚ب‚¢‚ئ‚جwebڈî•ٌپiچ‚–ع‚ةڈo‚éپEچZگ³ƒgƒٹƒ}‚ح‰ٌ‚µ‚ؤ‚ب‚¢ڈَ‘شپj

پ@پ@ 433.00MHz‘—گMڈَ‘ش‚إپA433.0473•\ژ¦

پ@پ@پ@KENWOOD‚ج’S“–ژز‚جŒ¾‚¤’تƒٹپA“ü—ح‚ـ‚إ‚حOK‚ًژ©•ھ‚ج–ع‚إٹm”Fڈo—ˆ‚½پB

پ@پ@پEƒ‚ƒWƒ…پ[ƒ‹ڈo—حƒsƒ“پF5pin‚ج–³•د’²ژü”gگ”‚ً‘ھ’è پ¨پ@ƒJƒEƒ“ƒg‚µ‚ب‚¢پ@0.0000

پ@پ@پ@ƒ‚ƒWƒ…پ[ƒ‹‚حژ©—ح‚إ—ا•i‚ئŒًٹ·‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ة‘ٹ•د‚ي‚炸ƒ‚ƒWƒ…پ[ƒ‹ڈo—ح‚ة‚حڈo‚ؤ ‚ب‚¢ڈَ‘ش‚ج‚و‚¤‚¾پB

پ@پ@پ@پ¦پ@ƒ‚ƒWƒ…پ[ƒ‹‚جŒم’i‚ھNG‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚¾‚ھپAƒ‚ƒWƒ…پ[ƒ‹“à‚جٹeƒXƒeپ[ƒW‚جپAVCCƒsƒ“‚جƒRƒ“ƒgƒچپ[ƒ‹‰ٌکHپiAPCپj‚ةپA‚ا‚±‚©•s‹ïچ‡‚ھ

پ@پ@ پ@پ@پ@‚ ‚é‚ج‚©‚بپHپHپH

پ،پ@2020.8.28

پ@پ@پEƒ‚ƒWƒ…پ[ƒ‹‚جVCC1,2ƒsƒ“پiگMچ†–¼پFDBپj‚جپA‘—ژَگMژ‚ج“dˆ³‚ًپAƒeƒXƒ^پ[‚إٹm”F‚µ‚ؤ‚ف‚½پB

پ@پ@پ@پ¨پ@1Wپ^10Wگط‘ض‚¦‚ة‚ظ‚عٹضŒW‚ب‚پA

پ@پ@پ@پ@پ@ ژَگMژپF–ٌ0.2V

پ@پ@پ@پ@پ@ ‘—گMژپF–ٌ2.0V

پ@پ@پ@ƒ‚ƒWƒ…پ[ƒ‹‚جپAVCCƒsƒ“‚جژd—l‚ھ•s–¾‚ب‚ج‚إ•ھ‚©‚ç‚ب‚¢‚ھپA2V‚حڈ‚ب‚·‚¬‚é‚ئژv‚¤پB

پ@پ@پ@•ت‚جƒ‚ƒWƒ…پ[ƒ‹پFM57782‚¾‚ھƒgƒ‰‹Z‚ج—ل‚¾‚ئپA‘—گMژپF8.8V‚ب‚ج‚إپA‚±‚جˆت‚ب‚¢‚ئ

‘ت–ع‚ب‚و‚¤‚ةژv‚¤پB

پ@پ@پ@‚آ‚ـ‚èAPC•”‚ج•s—ا‚ھچl‚¦‚ç‚ê‚é‚ج‚إ‚حپH

پ@پ@پ@B UNITٹî”آ‚ةژہ‘•‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éƒpپ[ƒcŒًٹ·‚حپA‚©‚ب‚è–ت“|‚»‚¤‚بٹ´گGپB

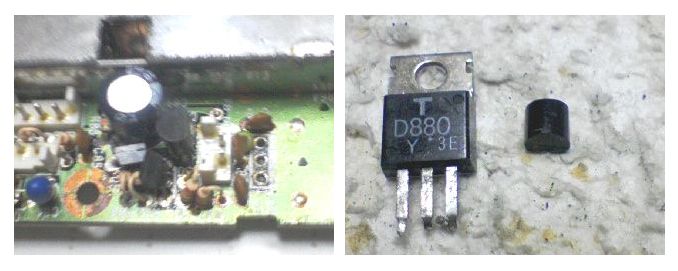

پ@پ@پ@‚½‚¾پAAPCƒhƒ‰ƒCƒu‚ئ‚µ‚ؤژg—p‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپAQ48پF2SD880‚حپAT0220ƒ^ƒCƒv‚ج‘ه‚«

‚بTR‚ب‚ج‚إ‘«‚ًگط‚ء‚ؤپA‚»‚±‚ةƒnƒ“ƒ_•t‚¯‚ئ‚¢‚¤ƒXƒ^ƒCƒ‹‚ًژو‚ê‚خŒًٹ·‰آ”\‚¾پB

پ@پ@پ@D880‚حڈHŒژ‚إ“üژè‰آ”\‚¾‚µپB

پ@پ@پ@‚½‚¾‚±‚ê‚ھ—ک_“I‚ةNG‚ھ‚ا‚¤‚©‚ح’ا‚ء‚ؤ‚ب‚¢‚ھپEپEپE

پ،پ@2020.8.30

پ@پ@پEAPCƒuƒچƒbƒN‚جƒgƒ‰ƒ“ƒWƒXƒ^‚ًژہ‘•ڈَ‘ش‚إƒXƒ^ƒeƒBƒbƒN‚ةپAƒeƒXƒ^پ[‚ج

ƒ_ƒCƒIپ[ƒhƒ`ƒFƒbƒNƒŒƒ“ƒW‚ة‚ؤVbe‚ً‘ھ’肵ƒ`ƒFƒbƒN‚µ‚ؤ‚ف‚½پB

پ@پ@پ@ˆب‰؛‚ج‚و‚¤‚بŒ‹‰ت‚إپAVbe‚حپA‚ا‚ê‚à–â‘è‚ب‚³‚»‚¤‚إ‚ ‚éپB‚µ‚©‚µپA‘¼‚جƒtƒ@ƒNƒ^پ[پFhfe‚ئ‚©‚حƒ`ƒFƒbƒN‚إ‚«‚ب‚¢‚ج‚إ•ھ‚©‚ç‚ب‚¢‚ھپEپEپE

پ@پ@پ@پ¨ Q48 پFD880 پF APCƒhƒ‰ƒCƒo پF 0.556V

پ@پ@پ@پ@پ@Q49 پFA1015 پF DCƒAƒ“ƒv پF 0..64V

پ@پ@پ@پ@پ@Q50 پF C2458 پFQ51‚ئƒyƒA‚إچ·“®ƒAƒ“ƒvپi”نٹrپj پF

0.59V

پ@پ@پ@پ@پ@Q51 پF C2458 پFQ50‚ئƒyƒA‚إچ·“®ƒAƒ“ƒvپi”نٹrپj پF

0.633V

پ@پ@پ@پ@پ@Q52 پF C2458 پFPRپi”½ژث”gپjƒZƒ“ƒX—p پF 0.612V

پ،پ@2020.9.1

پ@پ@پETM-401‚جپAAPC‰ٌکH‚ًپAMicronet‚جƒVƒ…ƒ~ƒŒپ[ƒ^‚إپA

ƒVƒ…ƒ~ƒŒپ[ƒVƒ‡ƒ“‚µ‚ؤ‚ف‚½‚ئ‚±‚ëپADC AMP‚ئ‚µ‚ؤژg‚ء‚ؤ‚¢‚éپAA1015‚جƒRƒŒƒNƒ^“dˆ³‚ھپA

پ@پ@پ@13.74V‚ظ‚ا‚ـ‚إڈم‚ھ‚ç‚ب‚¢‚ئ ‚¢‚¯‚ب‚¢‚ج‚ھژہ‹@‚إ‚حپA2.4V‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ھ”»–¾پB

پ@پ@پ@‚à‚µ‚©‚µ‚½‚çپAA1015‚ج•s—ا‚ھچl‚¦‚ç‚ê‚é‚©‚àپH

پ@پ@پ@’Pڈƒ‚ةƒXƒCƒbƒ`ƒ“ƒO‚ئچl‚¦‚é‚ئپAA1015‚جپAC-Eٹش‚ھڈ\•ھON‚µ‚ؤ‚ب‚¢‚ئچl‚¦‚ç‚ê‚éپB

پ،پ@2020.10.8

پ@پ@پEB UNITٹî”آژو‚èڈo‚µچى‹ئ‚ًچs‚ء‚½پB

پ@پ@پ@ƒRƒlƒNƒ^ٹO‚µپAƒrƒXٹO‚µ‚ج–{گ”‚ھ”¼’[‚إ‚ب‚¢‚ج‚إ”ٌڈي‚ة‘ه•د–ت“|‚¾‚ء‚½پB

پ@پ@پED880‚حپA”w–تƒpƒlƒ‹‚ئ‹¤’÷‚ك‚جپA2tƒAƒ‹ƒ~”آ‚ج•ْ”M”آ‚ةگâ‰ڈ—p‚جƒ}ƒCƒ‰ƒVپ[ƒg‚ئƒٹƒ“ƒO‚إŒإ’肳‚ê‚ؤ‚¢‚éپB

پ@پ@پEژè“®‚جƒnƒ“ƒ_‹zژو‚肵‚©ژ‚؟چ‡‚ي‚¹‚ھ–³‚¢‚ج‚إپAŒًٹ·•”•i‚جƒٹپ[ƒh‚ًƒJƒbƒg‚µ‚ؤژوٹO‚µ

‚½Œم‚ةپAژc‚è‚جƒٹپ[ƒh‚ئƒnƒ“ƒ_‚ً‹zژو‚ء‚½پB

پ@پ@پ@‚±‚¤‚µ‚ب‚¢‚ئپAƒpƒ^پ[ƒ“‚ھŒأ‚ژم‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ”M‚ً‰ء‚¦‚·‚¬‚é‚ئپAƒpƒ^پ[ƒ“‚ھ”چ‚ھ‚ê‚é

‹°‚ê‚ھ‚ ‚é‚ج‚إپB

پ@پ@پ@ˆê‰‚±‚ج•û–@‚إ•”•iژوٹO‚µچى‹ئ‚حٹ®—¹‚µ‚½پB

پ،پ@2020.10.9

پ@پ@پEB UNIT‚ًŒ³‚ة–ك‚µ‚ؤ‘g—§‚ؤ“®چىٹm”F‚µ‚½‚ھپAژc”O‚ب‚ھ‚çڈاڈَ•د‚ي‚炸پBپiژَگMOK

‘—گMNGپj

پ@پ@پE‚؟‚ه‚ء‚ئ‚±‚ê‚إ’ْ‚ك‚«‚ꂸپAڈعچׂً’ا‚ء‚ؤ‚ف‚½پB

پ@پ@پ@ƒpƒڈپ[ƒ‚ƒWƒ…پ[ƒ‹‚جپAVCC1,2ƒsƒ“‚جˆَ‰ء“dˆ³‚ًٹm”F‚µ‚ؤ‚ف‚½پB

پ@پ@پ@10W‘—گMژپAˆب‘O‚حپA1.82V‚µ‚©ڈم‚ھ‚ç‚ب‚©‚ء‚½‚ھپAچإڈ‰چ،“x‚ح6V’ِ“x‚ـ‚إڈم‚ھ‚ء‚½پB

پ@پ@پ@‚µ‚©‚µپAON AIR LED‚àپALEVEL LED‚à“_“”‚¹‚¸پB

پ@پ@پE‚µ‚©‚µپA‚â‚ء‚ؤ‚¢‚é“à‚ةپiPTT SW‚ً‰½“x‚à‰ں‚µ‚ؤ‚¢‚é“à‚ةپjڈ‰‚ك‚ؤپA10Wڈo—حژپAON

AIR LED‚ئپALEVEL LED‚ھپAFULL‚ة“_“”‚µ‚½پB

پ@پ@پ@‚¾‚ھپAPOWERŒv‚ًŒ©‚é‚ئپA5Wˆت‚¾‚ء‚½پB

پ@پ@پ@‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚حپAŒًٹ·‚µ‚½M57752ƒ‚ƒWƒ…پ[ƒ‹‚ًٹـ‚كپA‚»‚جگو‚جڈo—ح‚ـ‚إ‚حOK‚ج

‰آ”\گ«‚ھ‹‚¢پB

پ@پ@پ@‚ـ‚½ڈC—ˆث—ٹگو‚إ‚جŒںچ¸Œ©گد‚جژپA’S“–ژز‚جکb‚إ‚حپAƒپپ[ƒ^پ[•”‚جLED“_“”‚ًƒRƒ“ƒgƒچپ[ƒ‹‚·‚éIC‚à‰َ‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤ژ–‚¾‚ء‚½‚ھپA

پ@پ@پ@‚»‚جIC‚ح–³ژ–‚ج‚و‚¤‚¾پB

پ@پ@پEVCC1,2ƒsƒ“‚جˆَ‰ء“dˆ³‚ھپA7V’ِ“x‚ـ‚إڈم‚ھ‚é‚ئپAON AIR

LED‚ھ“_“”‚µپALEVEL LED‚حپA3پ`5ŒآپAƒ`ƒ‰ƒ`ƒ‰“_“”‚µ‚¾‚·‚ھپAPOWERŒv‚جگj‚حگU‚ê‚ب‚¢پB

پ@پ@پ@9Vˆتپiژہ‘ھ‚ح9.07Vپj‚ـ‚إڈم‚ھ‚é‚ئپA5Wˆت‚ـ‚إگU‚ꂽ‚ھپA‚â‚ء‚ؤ‚¢‚é“à‚ةپAVCC1,2=

1.5Vˆت‚ئŒ³‚ة–ك‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پB

پ،پ@2020.10.10

پ@پ@پEŒ´ˆِ‚ًگ„‘ھ‚µ‚ؤ‚ف‚½پB

پ@پ@پ@پ@‡@پ@ƒpƒڈپ[ƒ†ƒjƒbƒg‚حOK

پ@پ@پ@پ@‡Aپ@APCپiژ©“®ƒpƒڈپ[گ§Œنپj‰ٌکH‚ھNG‚إ•sˆہ’è‚ب‚ج‚إ‚حپH

پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚½‚ش‚ٌ10Wƒ‚پ[ƒh‚جژپAVCC1,2ƒsƒ“‚حپA13V‹ك‚‚ـ‚إڈم‚ھ‚ç‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¯‚ب‚¢‚ح‚¸پB

پ@پ@پ@پ@‡Bپ@AFƒAƒ“ƒvTRپF2SA1015‚ئپAAPCƒhƒ‰ƒCƒuTRپF2SD880‚حپAŒًٹ·چد‚إ‘O‚و‚è‰ü‘P‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ھپEپEپE

پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚½‚ش‚ٌپAگiچs”g‚ئ”½ژث”g‚ًƒZƒ“ƒX‚·‚éTRپF2SC2458‚ج—ٍ‰»‚ئژv‚ي‚ê‚éپB

پ@پ@پE2SA1015‚حژèژ‚؟‚ة‚ ‚é‚ھپA2SC2458‚ح–³‚µپB

پ@پ@پ@ڈHŒژ‚إپA20Œآ100‰~‚إژè‚ة“ü‚é‚ج‚إپA‘پ‘¬”’چ‚µ‚ؤ‚¨‚¢‚½پB

پ@پ@پ@چ،“ْ‚حپA‘ه•د–ت“|‚¾‚ھپA‚à‚¤ˆê“xƒoƒ‰‚µ‚ؤپA‚±‚ج2‚آ‚جTR‚ًژوٹO‚·چى‹ئ‚ًچد‚ـ‚¹‚½پB

پ،پ@2020.10.13

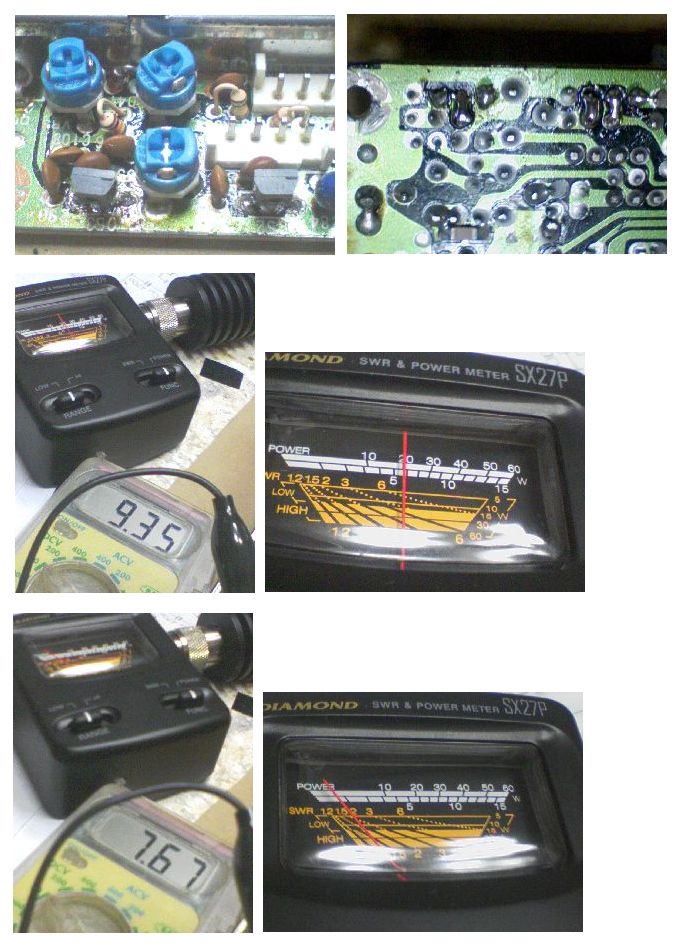

پ@پ@پEŒًٹ·Œم‚جŒ‹‰تڈ‚µ—ا‚‚ب‚ء‚½ٹ´گGپB

پ@پ@پ@10Wƒ‚پ[ƒhپ¨ VCC= 9.35V‚إچ،“x‚ح“®‚©‚¸پB“dˆ³‚àڈ‚µڈم‚ھ‚ء‚½پ¨

POWERŒvپF5.5W

پ@پ@پ@1Wƒ‚پ[ƒhپ¨ VCC= 7.67V‚إچ،“x‚ح“®‚©‚¸پB“dˆ³‚حپA‚ظ‚ع‘O‚ئ“¯‚¶پBپ¨

POWERŒvپF0.6W

پ@پ@پE‚µ‚©‚µ‰½Œج‚©ژb‚‚µ‚½‚ç‹}‚ةƒpƒڈپ[‚ھڈo‚ب‚‚ب‚ء‚½پBVCC–ٌ7V

پ@پ@پ@‚±‚¤‚ب‚ء‚½‚çپAQ50,51پiچ·“®ƒAƒ“ƒv•”پE”نٹrٹيپj‚àŒًٹ·‚µ‚ؤ‚ف‚éپB

پ@پ@پ@‚±‚ê‚إپAAPC•”‚ج‘S‚ؤ‚جTR‚ًŒًٹ·‚µ‚½‚±‚ئ‚ة‚ب‚éپB

پ@پ@پ@‚½‚ش‚ٌƒpƒڈپ[‚ھڈم‚ھ‚ء‚ؤ“d—¬‚ھ—¬‚êچ‚فپA‰َ‚ê‚©‚¯‚ؤ‚¢‚½‚±‚ج2‚آ‚جTR‚ھ

‰َ‚ꂽ‚ج‚¾‚ئژv‚¤پB

پ@پ@پ@ژو‘ض‚¦‚½‚ھپAVCC=1Vˆب‰؛‚إڈم‚ھ‚炸پBNG‚ة‚ب‚ء‚½پB پ@Œًٹ·‚ج—lژq‚ح–عژ‹‚إ‚حOK‚»‚¤‚¾‚ھپEپEپE

پ،پ@2020.10.14

پ@پ@پE’ْ‚ك‚«‚ꂸپA‚ذ‚آ‚ء‚±‚چ،“ْ‚àƒoƒ‰‚µ‚ؤپAVCC‚ًٹm”F‚µ‚½‚çپA‰½‚à‚¢‚¶‚ء‚ؤ‚ب‚¢‚ج‚ة

چً“ْ‚ج—ا‚¢ژ‚ئ“¯‚¶ڈَ‘ش‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½پB

پ@پ@پ@10Wƒ‚پ[ƒhپ¨ VCC= 9.35V‚إچ،“x‚ح“®‚©‚¸پB“dˆ³‚àڈ‚µڈم‚ھ‚ء‚½پBپ¨

POWERŒvپF5.5W

پ@پ@پ@1Wƒ‚پ[ƒhپ¨ VCC= 7.67V‚إچ،“x‚ح“®‚©‚¸پB“dˆ³‚حپA‚ظ‚ع‘O‚ئ“¯‚¶پBپ¨

POWERŒvپF0.6W

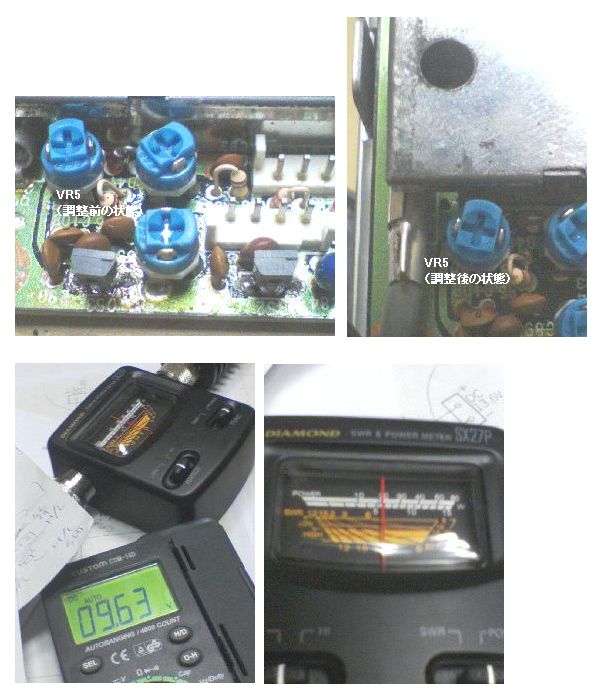

پ@پ@پE‚؟‚ه‚ء‚ئپAPCپiگiچs”gپj‘¤‚جپAƒ|ƒeƒ“ƒVƒ‡پFVR5‚ًپA‚¢‚¶‚ء‚ؤ‚ف‚½پB

پ@Œ»ڈَ‚و‚è‰E‚ة‰ٌ‚µگط‚èپAMAXˆت’u‚ة‚µ‚½‚çپAVCC= 9.63V‚ـ‚إڈم‚ھ‚èپA6W‚ة‚ب‚ء‚½پB

پ@پ@پ@‚ ‚ئپAFINAL UNIT‚جپAVR1پF100ƒ¶پiگiچs”g‘¤‚جƒ}ƒbƒ`ƒ“ƒO—p‚ئژv‚ي‚ê‚éپj‚àپA

‚¢‚¶‚ء‚ؤ‚ف‚½پB

پ@پ@پ@Œ»ڈَ‚و‚èچ¶‚ة3mm‚ظ‚ا‰ٌ‚µ‚ؤ‚ف‚½‚çپAVCC= 11.8V‚ـ‚إڈم‚ھ‚èپAڈ‰‚ك‚ؤ10Wڈo‚½پIپI

پ@پ@پ@‚½‚¾پA1Wƒ‚پ[ƒh‚حپA7.67V‚إپA0.6W‚ح•د‚ي‚炸‚¾‚ھپB

پ،پ@2020.10.15

پ@پ@پEˆہ•¨‚ج’†‰طƒzƒCƒbƒvƒAƒ“ƒeƒi‚ةگع‘±‚µ‚ؤپACQƒRپ[ƒ‹‚ًڈo‚µ‚ؤ‚ف‚½‚ھپA–¢‚¾QSOڈo—ˆ‚¸پB

پ@پ@پ@پ@‡@پ@ƒپƒCƒ“ƒ`ƒƒƒ“ƒlƒ‹‚ھگأ‚©‚·‚¬‚éپB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚b‚p‚ًڈo‚µ‚ؤ‚¢‚é‹ا‚ھٹF–³پB

پ@پ@پ@پ@‡Aپ@433.00MHz‚إپA433.90MHz‚ةˆع“®‚ً“`‚¦پACQڈo‚µپA433.90MHz‚إCQڈo‚µ‚½‚ھپA‰“ڑ‚ب‚µپB

پ@پ@پ@پ@‡Bپ@ڈHŒژ‚إچw“ü‚µ‚½ˆہ•¨پi800‰~پjƒAƒ“ƒeƒiپA‚ا‚¤‚àSWR‚ھ—ا‚‚ب‚¢پB‚ـ‚ 1.5‚ظ‚ا

‚¾‚ھپB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@ POWER‚ھچإ‘ه‚إپASWR‚ھچإڈ¬‚ة‚ب‚éژü”gگ”‚حپA431.50MHzپi12W,

SWR=1.5پj

‚إپAƒپƒCƒ“‚و‚è’ل‚¢•û‚ةƒ`ƒ…پ[ƒjƒ“ƒO‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚إ‚ ‚éپB

پ@پ@پ@پ@‡Cپ@‘¼‚جژü”gگ”‚إ‚àƒfپ[ƒ^‚ًژو‚ء‚ؤ‚ف‚½پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پƒڈًŒڈ1پ„

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پESWRŒv-ANT‘¤‚ةپA’†ŒpƒPپ[ƒuƒ‹Œo—R‚إˆّ‚«چ‚فƒPپ[ƒuƒ‹‚ةگع‘±پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@431.50MHzپFپ@SWR= 1.5پF PWR= 12W

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@431.96MHzپFپ@SWR= 1.5پF PWR= 10W

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@432.10MHzپFپ@SWR= 1.5پF PWR= 9W

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@433.00MHzپFپ@SWR= 1.5پF PWR= 5W

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@433.90MHzپFپ@SWR= 1.5پF PWR= 3W

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ¦پ@SWR= 1.5‚ئ‚حپAگiچs”g‚ج4%پi0.4Wپj‚ھ”½ژث”g“d—ح‚ئ‚µ‚ؤ–ك‚ء‚ؤ‚‚邱‚ئ

‚ة‚ب‚éپB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پƒڈًŒڈ2پ„

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پESWRŒv-ANT‘¤MŒ^ƒRƒlƒNƒ^‚ة’¼‚ةپAˆّ‚«چ‚فƒPپ[ƒuƒ‹‚ًگع‘±پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@433.00MHzپFپ@SWR= 3پF PWR= 10W‚ةڈم‚ھ‚ء‚½‚ھپA‚ب‚ة‚¹SWR‚ھˆ«‚¢پBڈًŒڈ1‚جگع‘±‚ة‚µ‚ؤ‚¨‚پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ¦پ@‰½Œج‚±‚¤‚ب‚é‚ج‚©‚ح•s–¾‚¾‚ھپB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@SWR‚حچإˆ«‚إ‚àپA1.5‚ة‚µ‚½‚¢پB‘—گMƒpƒڈپ[ƒ‚ƒWƒ…پ[ƒ‹‚ة•‰’S‚ھٹ|‚©‚éپB

پ،پ@2020.10.18

پ@پ@پEƒAƒ“ƒeƒi‚جˆت’u‚ً•د‚¦‚ؤ‚ف‚½پBپi‘O‚حپA’nƒfƒWپEƒAƒ“ƒeƒi‚ج‰؛‘¤‚¾‚ء‚½‚ھپAڈم‚ةˆع“®‚µ‚½پBپj

پ@پ@پ@’P‚ةچ‚‚¢ˆت’u‚ة‚µ‚ؤ‚à‰½Œج‚©پAPOWER‚ھ‰؛‚ھ‚ء‚½پB

‚ـ‚½SWR‚à3ˆبڈم‚ةڈم‚ھ‚ء‚½پB

پ@پ@پ@Œ»ڈَ‚جˆت’u‚إٹp“x‚ًپA’nƒfƒWپEƒAƒ“ƒeƒiٹٌ‚è‚ة‚µ‚ؤ‚ف‚½‚çپASWR=

1.5‚©‚çپA1.2‚ة‰؛‚ھ‚ء‚½پB پ@POWER‚ة•د‰»‚ح‚ب‚µپB

پ@پ@پE‚ ‚ئƒAƒ“ƒeƒi‚ھپA‚µ‚ه‚ع‚¢‚ج‚إژَگMٹ´“x‚ھ—ا‚‚ب‚¢پB

پ@پ@پ@’nŒ³‘«—§‹و‚جگl‚ًƒڈƒbƒ`‚µ‚½‚ھپA51پ`52‚ظ‚ا‚إپALEVEL

LED‚ح1پ`2Œآ‚µ‚©“_“”‚µ‚ب‚¢پB

پ،پ@2020.10.19

پ@پ@پEƒAƒ“ƒeƒi‚ً‘ض‚¦‚½‚¢‚ھپEپEپEپE

پ@پ@پ@‚ئ‚ة‚©‚‹à‚ًٹ|‚¯‚ç‚ê‚ب‚¢‚ج‚إپAڈo—ˆ‚邾‚¯ˆہ‚ڈم‚°‚½‚¢پB

پ@پ@پ@گف’u‚àŒ»ڈَ‚جƒAƒ“ƒeƒi‚ًŒًٹ·‚·‚邾‚¯‚إچد‚ق‚و‚¤‚ة‚µ‚½‚¢پB

پ@پ@پEƒ‚پ[ƒrƒ‹پEƒzƒCƒbƒv‚إپAGAIN‚جچ‚‚¢ˆہ‰؟‚ب‚ج‚ً‘I‚ٌ‚إپAAMAZON‚ض’چ•¶‚µ‚½پB

پ@پ@پ@پ¨پ@ƒ_ƒCƒAƒ‚ƒ“ƒhƒAƒ“ƒeƒiپF5/8ƒة2’iƒmƒ“ƒ‰ƒWƒAƒ‹پ@144MHzپ^430MHz‹¤—p

پ@پ@پ@پ@پ@ NR770R 4447‰~

پ@پ@پ@پ@پ@ 0.98m, 210g, 5.5dBi, 200Wپ@پ©پ@430MHz‚جژd—l

پ@پ@پESWRŒv‚جANT‘¤‚ةژg‚¤’†Œp“¯ژ²ƒPپ[ƒuƒ‹‚ج’Z‚¢‚ج‚ھ“ح‚¢‚½‚ج‚إگع‘±‚µ‚ؤ‚â‚ء‚ؤ‚ف‚½‚çپAپiŒ»چفپA40”N‘O‚جŒأ‚¢‚ج‚ًژg‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إŒًٹ·‚إژژ‚·ˆ×‚ةچw“üپj

پ@پ@پ@‰½Œج‚©پA‚±‚جƒ^ƒCƒ~ƒ“ƒO‚إ‘—گM•s‰آپiچ،–ک‚ج‘ت–ع‚بڈَ‘شپj

‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پB

پ@پ@پ@ƒPپ[ƒuƒ‹ژ©‘ج‚حƒVƒ‡پ[ƒg‚à’fگü‚à‚µ‚ؤ‚ب‚¢‚±‚ئ‚ًƒeƒXƒ^پ[‚ة‚ؤٹm”F‚µ‚½پB

پ@پ@پ@‚ـ‚½ژَگM‚حOK‚ب‚ج‚إ‚±‚جƒPپ[ƒuƒ‹‚ج‚¹‚¢‚إ‚ح‚ب‚¢پB

پ@پ@پEƒtƒ^‚ًٹJ‚¯‚ؤVCC‚ًٹm”F‚µ‚½‚ئ‚±‚ë‘—گMژپA0.7V‚ظ‚ا‚µ‚©ڈo‚ؤ‚ب‚¢پB

پ@پ@پ@‚ـ‚½ƒ‚ƒWƒ…پ[ƒ‹‚ج1pinپFRF“ü—ح‚ًپAFƒJƒEƒ“ƒ^‚إŒ©‚é‚ئپA550MHz•t‹ك‚إ‚س‚ç•t‚¢‚ؤ‚¢‚½پB433.0**‚ة‚ب‚ç‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¯‚ب‚¢پB

پ@پ@پ@VCC‚ھپA’ل‚·‚¬‚ؤپAƒhƒ‰ƒCƒoTR‚ًڈ\•ھ‹ى“®‚إ‚«‚ب‚¢ڈَ‘ش‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚¾‚ئژv‚¤پB

پ@پ@پ@‘OپAVCC=1.8V‚جژ‚حپAOK‚¾‚ء‚½پB

پ،پ@2020.10.20

پ@پ@پE’¦‚肸‚ةچؤ‚رƒoƒ‰‚µ‚ؤڈCگ³•”‚جƒnƒ“ƒ_ڈَ‘ش‚ئƒpƒ^پ[ƒ““±’تڈَ‘ش‚ًپAٹg‘ه‚µ‚ب‚ھ‚ç–عژ‹‚ئƒeƒXƒ^پ[

‚إٹm”F‚µ‚½‚ھ“ء‚ةˆظڈي‚حŒ©‚ç‚ê‚ب‚©‚ء‚½پB

پ@پ@پ@‚½‚¾چً“ْپAƒpƒڈپ[ƒ‚ƒWƒ…پ[ƒ‹‚ج1pin‚ًپAFƒJƒEƒ“ƒ^‚إٹm”F‚µ‚½‚ç550MHz•t‹ك‚إ‚س‚ç•t

‚¢‚ؤ‚¢‚½‚ھچ،“ْŒ©‚½‚çپA‚؟‚ل‚ٌ‚ئ433.0**‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إپA

پ@پ@پ@‚±‚±‚ـ‚إ‚حگ³ڈيپB

پ@پ@پ@ƒoƒ‰‚µ‚ًŒ³‚ة–ك‚µ‚ؤپAچؤƒ`ƒFƒbƒN‚µ‚½‚ھپAŒ»ڈغ•د‚ي‚炸پB

پ،پ@2020.10.21

پ@پ@پE‚â‚ح‚è’ْ‚ك‚«‚ꂸپA‚ـ‚½ƒJƒoپ[‚ًٹJ‚¯‚éپB

پ@پ@پ@پƒ•ھ‚©‚ء‚½ژ–پ„

پ@پ@پ@پ@‡@پ@ژَگMژ‚جVCC‚ھ‰؛‚ھ‚é‚ظ‚اپA‘—گMژ‚جVCC‚ھڈم‚ھ‚邱‚ئ‚ھ•ھ‚©‚ء‚½پB

پ@پ@پ@پ@‡Aپ@ژَگMژ‚جVCCپà 40mV‚ة‚ب‚é‚ئپA‘—گMژ‚جVCCپà 11.5V‚ة‚ب‚èپAPOWERŒv‚ح

–ٌ10W‚ًژ¦‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@

‚ب‚ج‚إƒpƒڈپ[ƒ‚ƒWƒ…پ[ƒ‹‚حگ¶‚«‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ة‚ب‚éپB

پ@پ@پ@پ@‡Bپ@“dŒ¹‚ًOFF‚µ‚ؤژٹش‚ً’u‚‚ظ‚اپAچؤ“xON‚µ‚½ژ‚جژَگMژ‚جVCC‚ھڈم‚ھ‚é‚و‚¤

‚ةژv‚¤پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚»‚جˆ×پAچإڈ‰P_ON‚µ‚½ژپAPOWERƒپپ[ƒ^‚ھگU‚ê‚ب‚¢Œ»ڈغ‚ھ‹N‚«‚ؤ‚¢‚éپB

پ@پ@پEگFپX‚â‚ء‚ؤ‚¢‚é“à‚ةژَگMژVCCپà 50mV ‘—گMژVCCپà 12V ‚ة‚ب‚èپAPOWERŒv‚حپA–ٌ11W‚ًژ¦‚µ‚½پB

پ@پ@پ@‚±‚جŒ»ڈغپAAPC•”‚ج‚ا‚±‚©‚جƒRƒ“ƒfƒ“ƒT‚ج—ٍ‰»‚ج‚و‚¤‚ب‹C‚à‚·‚é‚ھپHپH

پ@‚±‚ٌ‚بڈC—‚إ—ا‚¢‚ج‚©‚ئژv‚¢‚ب‚ھ‚çپA‚ـ‚ پA‚±‚ج‚ـ‚ـگi‚ك‚邱‚ئ‚ةپEپEپE

پ@پ@پEƒIƒyƒŒپ[ƒVƒ‡ƒ“پEƒfƒXƒN‚ةپAƒٹƒO‚ًˆع‚µ‚½پB

پ@پ@پ@چً“ْ“ح‚¢‚½پANEW ƒzƒCƒbƒvƒAƒ“ƒeƒiپ@5/8ƒة2’i‚ًپA’nƒfƒWپEƒAƒ“ƒeƒi‚جپA‚؟‚ه‚ء‚ئ‰؛‚ةژو•t‚¯‚½پB

پ@پ@پ@’nڈمچ‚پà 2.5m‚ظ‚اپB

پ@پ@پ@‚؟‚ب‚ف‚ةƒAƒpپ[ƒg‚جپA1ٹK‚جگ^‚ٌ’†‚ج•”‰®‚جƒxƒ‰ƒ“ƒ_‚ةگف’u‚µ‚½ƒ|پ[ƒ‹‚ةژو•t‚¯‚ؤ‚ ‚é‚ج‚إƒچƒPپ[ƒVƒ‡ƒ““I‚ة‚ح—ا‚‚ب‚¢پB

پ@پ@پEپƒژg—pŒ‹‰تپ„

پ@پ@پ@پ@‡@پ@ژَگM‚ح‹ة’[‚ة‚ح—ا‚‚ب‚ء‚ؤ‚ب‚¢ٹ´گG‚¾‚ھپAگ³’¼’Zژٹشƒڈƒbƒ`‚إ‚ح—ا‚”»‚ç‚ب‚¢پB

پ@پ@پ@پ@‡Aپ@‘—گM

پ@پ@پ@پ@پ@پ@ SWR‚حپAƒ`ƒ‡ƒCƒX‚µ‚½ژü”gگ”‚ةٹضŒW‚ب‚پAگj‚حگU‚ꂸپA1‚إ—اچD

پ@پ@پ@پ@پ@پ@ POWER‚حˆب‰؛‚ج’تƒٹ‚إپAƒپƒCƒ“ƒ`ƒƒƒ“ƒlƒ‹‚و‚è’ل‚¢ژü”gگ”‚ة‹¤گU‚µ‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤

‚إ‚ ‚éپB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@431.50MHzپFپ@SWR= 1.0پF PWR= 10W

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@432.50MHzپFپ@SWR= 1.0پF PWR= 8W

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@433.00MHzپFپ@SWR= 1.0پF PWR= 7W

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@433.20MHzپFپ@SWR= 1.0پF PWR= 6W

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@433.50MHzپFپ@SWR= 1.0پF PWR= 5W

پ@پ@پ@پ¦پ@‚±‚ê‚إ‰½‚ئ‚©پACQڈo‚¹‚»‚¤‚إ‚ ‚éپB

پ،پ@2020.10.22

پ@پ@پEƒAƒ“ƒeƒi‚جˆت’u‚ًپA0.5mˆتچ‚‚‚µ‚ؤ‚ف‚½پBپi’nƒfƒWپEƒAƒ“ƒeƒi‚جڈم‚إپA’nڈمچ‚پà

3mپj

پ@پ@پ@پ@ 431.50MHzپFپ@SWR= 1.0پF PWR= 11W

پ@پ@پ@پ@ 432.50MHzپFپ@SWR= 1.0پF PWR= 10W

پ@پ@پ@پ@پ@ 433.00MHzپFپ@SWR= 1.0پF PWR= 9W

پ@پ@پ@پ@پ@ 433.20MHzپFپ@SWR= 1.0پF PWR= 8W

پ@پ@پ@پ@پ@ 433.50MHzپFپ@SWR= 1.0پF PWR= 7W

پ@پ@پ@پ@پ@پ¦پ@POWER‚ھڈ‚µڈم‚ھ‚ء‚½پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ SWR‚حپA1.0‚ًƒLپ[ƒvپB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ —ا‚‚ب‚ء‚½پB

پ،پ@2020.10.24

پ@پ@پEگ‹‚ةڈ‰QSOگ¬—§پIپI

پ@پ@پ@—ا‚©‚ء‚½—ا‚©‚ء‚½پIپI

پ@پ@پ@’©•ûپAگ¼‘½–€ŒS“ْ‚جڈo’¬پ@“ْ‚جڈoژRپi•Wچ‚پF902mپj‚جˆع“®‹اپi1WپE”ھ–طپj‚©‚ç‚جCQƒRپ[ƒ‹‚ة‰“ڑ‚µ‚½‚çپA56‚جƒŒƒ|پ[ƒg‚إQSO‚ھگ¬—§‚µ‚½پB

پ@پ@پ@‹êکJ‚µ‚ؤ–³گü‹@‚ًڈC—‚µ‚ؤ‚«‚½‚±‚ئ‚ھ•ٌ‚ي‚ꂽپB

پ@پ@پ@‚±‚ê‚إژb‚‰^—p‚µ‚ؤ—lژq‚ًŒ©‚ؤ‚ف‚ـ‚·پB

پ،پ@2020.12.12

پ@پ@پE1.5ƒ–ŒژˆتپA‰^—p‚µ‚ؤ‚«‚½‚ھپAچ،ˆê”ٍ‚ر‚ھˆ«‚¢‚و‚¤‚إپA10گ”‹اˆت‚µ‚©ƒRƒ“ƒ^ƒNƒgڈo—ˆ‚ؤ‚ب‚¢پB

پ@پ@پ@‚»‚±‚إپAƒAƒ“ƒeƒi‚جگف’uˆت’u‚ًپAƒ|پ[ƒ‹‚جگو’[‚ـ‚إˆع“®‚µ‚ؤŒإ’肵‚ؤ‚ف‚½پB

پ@پ@پ@گو’[‚ـ‚إ‚ئ‚حŒ¾‚ء‚ؤ‚àپA–ٌ30cm‚ظ‚ا‚µ‚©‚ب‚¢‚ھپEپEپE

پ@پ@پ@’nڈمچ‚‚إ‚حپA3.3m‚ظ‚ا‚ة‚ح‚ب‚ء‚½پB

پ@پ@پ@‚à‚¤Œ»ڈَ‚جگف’èڈَ‘ش‚ً•ِ‚³‚¸‚ةچى‹ئ‚·‚é‚ج‚حپAژè‚ھ“ح‚©‚ب‚¢‚ج‚إپAƒxƒ‰ƒ“ƒ_‚جUژڑ‹à‹ï‚ةƒWƒ‡ƒCƒ“ƒg‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é

پ@پ@پ@ƒ|پ[ƒ‹‚ًˆê’UٹO‚µ‚ؤپAژ茳‚ة“ح‚‚ـ‚إپAƒ|پ[ƒ‹‚ً“|‚µ‚½ڈَ‘ش‚إچى‹ئ‚ًچs‚ء‚½پB

پ@پ@پ@ˆب‰؛‚ة‚»‚ج—lژq‚ًژ¦‚µ‚½پB

پ@پ@پESWR‚ئPOWER‚جF“ء‚ح–w‚ا•د‚ي‚ç‚ب‚©‚ء‚½پB

پ@پ@پ@431.50MHzپFپ@SWR= 1.0پF PWR= 11W

پ@پ@پ@432.50MHzپFپ@SWR= 1.0پF PWR= 10W

پ@پ@پ@433.00MHzپFپ@SWR= 1.0پF PWR= 9W

پ@پ@پ@433.20MHzپFپ@SWR= 1.0پF PWR= 8W

پ@پ@پ@433.50MHzپFپ@SWR= 1.0پF PWR= 7W

پ@پ@پ@ژَگM‚جٹ´گG‚àپAڈ‚µƒڈƒbƒ`‚µ‚½‚ھپA‚»‚ٌ‚ب‚ة•د‚ي‚ç‚ب‚¢–ح—lپB

پ@پ@پE‚à‚¤ڈ‚µ—ا‚‚ب‚ç‚ب‚¢‚à‚ج‚©‚ئپAƒٹƒO‚ئSWRŒvپASWRŒv‚ئƒAƒ“ƒeƒi‚ئ‚جگع‘±“¯ژ²ƒPپ[ƒuƒ‹‚ً‘ض‚¦‚ؤگFپXژژ‚µ‚ؤ‚ف‚½‚ئ‚±‚ëپA

پ@پ@پ@ˆب‰؛‚جڈًŒڈ‚إŒ‹چ\—ا‚¢ پ@پ@Œ‹‰ت‚ھ“¾‚ç‚ꂽپB

پ@پ@پ@پƒگع‘±ڈًŒڈپ„

پ@پ@پ@پ@‡@پ@ƒٹƒO‚ئSWRŒvٹشپ¨پ@چ،–ک’ت‚è‚جپA0.5m‚ج•غڈطڈ‘•t‚«چ×گg‚ج“¯ژ²

پ@پ@پ@پ@پ@پ@ Empire چ‚‘د‹v ’ل‘¹ژ¸ ’†ŒpƒPپ[ƒuƒ‹ MP-MP

—¼’[‚lŒ^

پ@پ@پ@پ@‡Aپ@SWRŒv‚ئƒAƒ“ƒeƒiٹشپ¨پ@’†ŒpƒPپ[ƒuƒ‹–³‚µ‚إ’¼‚ةƒAƒ“ƒeƒi‚©‚ç—ˆ‚ؤ‚¢‚铯ژ²‚ةگع‘±پBپiچ،–ک‚حپA0.5m‚جŒأ‚¢•Wڈ€ƒTƒCƒY‚جگجژg‚ء‚ؤ‚½

“¯ژ²ƒPپ[ƒuƒ‹پj

پ@پ@پ@پƒŒ‹‰تپ„

پ@پ@پ@پ@431.50MHzپFپ@SWR= 1.3پF PWR= 12W

پ@پ@پ@پ@432.50MHzپFپ@SWR= 1.4پF PWR= 13W

پ@پ@پ@پ@433.00MHzپFپ@SWR= 1.4پF PWR= 13W

پ@پ@پ@پ@433.20MHzپFپ@SWR= 1.4پF PWR= 13W

پ@پ@پ@پ@433.50MHzپFپ@SWR= 1.4پF PWR= 13W

پ@پ@پ@پ¦پ@SWR‚حژلٹ±ڈم‚ھ‚ء‚½‚ھپA1.5ˆب‰؛‚ب‚ج‚إ–â‘è‚ب‚¢پB

پ@پ@پ@پ@پ@ POWER‚àژü”gگ”‚ةٹضŒW‚ب‚‚ظ‚ع13W‚ًƒLپ[ƒv‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إGOODپB

پ@پ@پ@پ¦پ@ƒٹƒO‚ئSWRŒvٹش‚ًپA0.5m‚جŒأ‚¢•Wڈ€ƒTƒCƒY‚جگجژg‚ء‚ؤ‚½“¯ژ²ƒPپ[ƒuƒ‹‚ة‚·‚é‚ئپA‰½Œج‚©POWER‚ھ”¼•ھˆت‚ة—ژ‚؟‚éپB

پ@پ@پ@پ@پ@ SWR‚حپA1.0‚¾‚ھپBپi‚±‚±‚إŒ¾‚ء‚ؤ‚¢‚éSWR=1.0‚إ‚ ‚é‚ھپAژg—p‚µ‚ؤ‚¢‚éSWRŒvپFƒ_ƒCƒAƒ‚ƒ“ƒhژذ‚جپuSX279پv‚جگj‚ھگU‚ê‚ؤ‚ب‚¢ڈَ‘ش

پ@پ@پ@پ@پ@ ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ؤ‚»‚ê‚ًپA1.0‚ئ“ا‚ٌ‚إ‚¢‚é‚ھپAŒvٹي”آ‚ةˆَچü‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éچإڈ¬–عگ·‚ح1.2‚ب‚ج‚إپA1.2‚ئ“ا‚ق‚ج‚ھگ³‰ً‚ب‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پB—v’²چ¸پBپj

پ@پ@ پ¦

ˆب‘O‚جƒAƒ“ƒeƒiˆت’u‚إپA–{“ْ‚جگع‘±ڈًŒڈ‚ة‚µ‚ؤژژ‚µ‚½ƒfپ[ƒ^‚ًŒ©‚½‚ئ‚±‚ëPOWER=

15W‚¾‚ھپASWR=3‚ئˆ«‚‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½پB

پ@پ@پ@پ@پ@

ƒAƒ“ƒeƒiŒإ’èˆت’u‚ًچ‚‚‚µ‚½‚ج‚إƒ|پ[ƒ‹‚ھپA‹‹“d•”‚ة‹y‚ع‚·‰e‹؟‚ھڈ‚ب‚‚ب‚ء‚½ˆ×‚¾‚낤‚©پH

پ@پ@پE‚ـ‚½‚±‚جڈَ‘ش‚إژb‚‰^—p‚µ‚ؤ—lژq‚ًŒ©‚½‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB

پ@پ@پ@‚ـ‚ پA30cm‚µ‚©چ‚‚‚µ‚ؤ‚ب‚¢‚ج‚إ–ع—§‚ء‚½ƒپƒٹƒbƒg‚حٹْ‘زڈo—ˆ‚ب‚¢‚ھپEپEپE

پ@پ@پ@Œ»ڈَپA‹‹“d“_‚جˆت’u‚حپA2ٹK‚جƒxƒ‰ƒ“ƒ_‚ج•ا‚ج‰؛‘¤‚ةˆت’u‚µ‚ؤ‚¢‚邵پAƒGƒŒƒپƒ“ƒg‚جˆê•”‚à•ا‚ة–ت‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ

پ@پ@پ@‚±‚ê‚جˆ«‰e‹؟‚ھڈo‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج‚ئژv‚ي‚ê‚éپB

پ@پ@پ@‰®ڈم‚ج–³‚¢2‰ٌŒڑ‚ؤ‚جƒAƒpپ[ƒg‚ب‚ج‚إپA‹CŒy‚ة‰®چھ‚جڈم‚ةƒAƒ“ƒeƒi‚ًگف’uڈo—ˆ‚ب‚¢‚ج‚ھ”Y‚ف‚جژي‚إ‚ ‚éپB

پ،پ@2022.12.30

پ@پ@پEچ،–کپA430Mƒgƒ‰ƒ“ƒVپ[ƒo‚جٹO•”SP‚ة‚حپASONY‚جPC—pƒ‚ƒjƒ^پ[SP‚ً—ک—p‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ھپAژہŒ±ƒeپ[ƒ}140‚ج

پ@پ@پ@ƒTƒuپEƒIپ[ƒfƒBƒIƒVƒXƒeƒ€‚إژg‚¤‚±‚ئ‚ة‚µ‚½‚ج‚إپASP

BOXپi‚ئ‚¢‚¤‚©SPƒzƒ‹ƒ_پj‚ًژ©چى‚·‚邱‚ئ‚ة‚µ‚½پB

پ@پ@پ@SP‚ح‘هگج‚جƒJپ[ƒIپ[ƒfƒBƒI‚إژg‚ء‚ؤ‚¢‚½"Clarion"‚جŒûŒa10cmƒtƒ‹ƒŒƒ“ƒWSP

4ƒ¶4W‚ًژg—p‚µپA

پ@پ@پ@BOX‚حپAچ،‚حژg‚ي‚ب‚‚ب‚ء‚½ژہŒ±ƒeپ[ƒ}43‚جپuPIC24H_2CHƒIƒVƒچپv‚ج‘OŒمƒAƒNƒٹƒ‹”آ‚جگ،–@‚ھ’ڑ“x—ا‚©‚ء‚½‚ج‚إ

پ@پ@پ@ƒXƒsپ[ƒJƒOƒٹƒ‹‚جŒٹ‚ئƒXƒsپ[ƒJƒ†ƒjƒbƒg‚جژو•tŒٹ‚ج‚ف’ا‰ءچH‚µŒم‚ح‚»‚ج‚ـ‚ـ—¬—p‚µ‚½پB

پ@پ@پ@BOX‚إ‚ب‚ƒXƒ^ƒbƒh‚إƒTƒ“ƒh‚·‚éٹبˆص•ûژ®‚ب‚ج‚إ“Vˆن‚ھ‹َ‚¢‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ج‚إپA‚»‚±‚¾‚¯‚ح“V”آ‚ًƒAƒNƒٹƒ‹”آ‚إچىگ¬‚µ‚½پB

پ@پ@پ@–{‘ج‚ئ‚جŒإ’è‚حƒnƒپچ‚ف‚ج‚ف‚¾‚ئژم‚¢‚ج‚إ—ضƒSƒ€‚إ•â‹‚µ‚½پB

پ@پ@پ@Œم‚حپAƒ~ƒjƒXƒeƒŒƒIپEƒvƒ‰ƒO‚ةƒVپ[ƒ‹ƒhگü‚ً”¼“c•t‚¯‚µ‚½ƒPپ[ƒuƒ‹‚ًچى‚ء‚ؤƒ†ƒjƒbƒg‚ھٹ®گ¬‚µ‚½پB

پ@پ@پ@ŒûŒa‚ھ10cm‚إڈ\•ھ‚¾‚µپAˆê‰ƒIپ[ƒfƒBƒI—p‚جSP‚ب‚ج‚إƒ}ƒOƒlƒbƒg‚à‹—ح‚إ‰¹گ؛‚à–¾—ؤ‚ةچؤگ¶‚µ‚ؤ‚‚ê‚ؤ‚ـ‚·پB