| リードスイッチについて リードスイッチモーター リードスイッチこま | |||

| リードスイッチの詳しい特徴や使い方については、専門的なサイトに当たってみてください。 ここでは、リードスイッチモーターやこまをつくるのに必要な事項のみ取り上げました。 |

|||

| 1 リードスイッチを小中の学習に使うときに注意すべきこと | |||

| ① | 小中学校にはない教材なので、動作原理の理解はむずかしい。 |  |

|

| ② | 磁石を近づければ、動作する(スイッチが入る)ことは、例えば回路の途中に入れて実験してみればわかる。(右下は、そのための教具) | ||

| 2 リードスイッチの構造 | |||

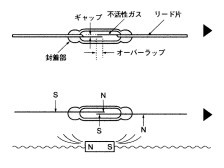

| ○ | リードスイッチは、2本の磁性体(磁化されやすい金属)リード片を、一定の重なり(オーバーラップ)と間隔(ギャップ)をもたせて、ガラス管の中に封入したもの。 |  |

|

| ○ | ガラス管の中には、不活性ガス(窒素ガス)が封入され、接点の活性化を防いでいる。 | ||

| 3 リードスイッチの動作(スイッチの入り方) | |||

| ○ | このリードスイッチに磁石が近づくと、中のリード片が磁化され、接点部分に、1本はN極、もう1本はS極と、異極が発生する。 | ||

| ○ | すると、異極同士が引き合い、接点がつながる。 | ||

| ○ | 磁石を遠ざけると、接点の磁極が消え、接点は切れる。 | ||

| 4 リードスイッチの動作パターン(磁石との位置関係) | |||

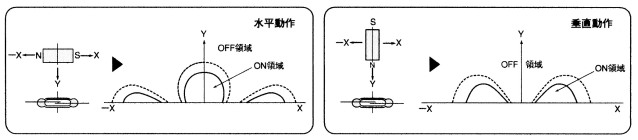

| リードスイッチモーターのときに使われる2つの動作パターンを次に示す。 | |||

|

|||

| ○ | 水平動作は、磁石のNSが接点をまたいで両側に配置される。 平型のフェライト磁石に対しては、リードスイッチ全体が垂直に置かれることになる。 |

||

| ○ | 垂直動作は、磁石のNSのどちらかが、スイッチ接点の片方の上にこないと動作しない。別ページのリードスイッチモーターは、この垂直動作を採用している。 | ||