| リードスイッチモータ(電磁石エンジン) リードスイッチこま | ||||||||||||||||||||

| リードスイッチについて | ||||||||||||||||||||

| リードスイッチ、磁石、電磁石を組み合わせたこまがいろいろ紹介されている。発展した「永久こま」も紹介されている。ここでは、回転するしくみや向きを考えながら実験できるものをつくってみた。 | ||||||||||||||||||||

| 1 難しいところと工夫 | ||||||||||||||||||||

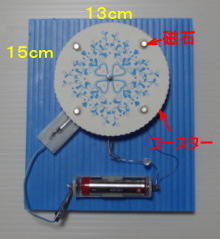

| ① | 回転する中心が取りやすい円板はないか。 ここでは紙製のコースターを使い、100円ショップで手に入る小型ネオジウム磁石を4つ固定した。コースターに模様があると中心が取りやすい。 |

|||||||||||||||||||

| ② | 磁石が回転中飛ばされないようにする。 コースターに磁石の直径の穴をあけ、磁石を埋め込み瞬間接着剤で固定した。 |

|||||||||||||||||||

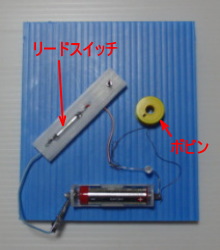

| ③ | リードスイッチの位置が決めにくく、位置の移動ができない。 リードスイッチを固定する台を回転軸に取りつけた。そのためリードスイッチと磁石は平行に取りつけることにした。(リードスイッチについてを参照のこと) これによって、リードスイッチが回転軸を軸として、位置が可動となり、逆転などが簡単にできる。 |

|||||||||||||||||||

| ④ | この水平型のリードスイッチモーターだと、回転する磁石が電磁石の鉄心とリードスイッチに吸い寄せられてしまい、回転板が水平面を保って回転しない。 電磁石をコイルのみとし、鉄心を入れないことにした。リードスイッチとの距離は注意して調節し、可能な限り離す。(100円ショップで手に入るミシン用ボビンを利用) |

|||||||||||||||||||

| 2 材料 |  |

|||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

| 3 つくり方 | ||||||||||||||||||||

| ◆台をつくる。 |  |

|||||||||||||||||||

| ① | プラスチックダンボールを13×15cmに切り、回転板をはめ込むネジを円板に立てる。 | |||||||||||||||||||

| ◆回転板をつくる。(写真参照) | ||||||||||||||||||||

| ② | コースターに千枚通しなどで、90°間隔で穴をあけ、磁石を埋め込み、接着剤で固定する。 |

|||||||||||||||||||

| ③ | 中心を正確に取り、スペーサーを差し込み、。固定する。 | |||||||||||||||||||

| ◆コイルをつくる。 | ||||||||||||||||||||

| ④ | ミシン用ボビンにエナメル線を約200回巻く。 | |||||||||||||||||||

| ◆リードスイッチを取りつける。 | ||||||||||||||||||||

| ⑤ | リードスイッチの高さが、コイルの高さと同じになるような細長い台をつくり、回転軸に差し込み回転できるようにする。 | |||||||||||||||||||

| ⑥ | 磁石が、リードスイッチの端の部分にくるように、リードスイッチの位置を決め、 スイッチの両端にリード電線をつなぐ。(できれば半田付け) |

|||||||||||||||||||

| ◆乾電池ボックスを取りつけ、配線する。 | ||||||||||||||||||||

| ⑦ | コイルと乾電池の+-の接続は、回転板の回転方向を確かめながら配線する。 | |||||||||||||||||||

| 4 使い方 | ||||||||||||||||||||

| ① | コイルと磁石の反発力で回転させるか、引力で回転させるかで、リードスイッチの位置が違う。考えて試してください。(リードスイッチ板が移動できるので便利で、学習に向いている) | |||||||||||||||||||

| ② | 回転板を裏返ししただけでも、逆回転ができる。①と同じように試してください。 | |||||||||||||||||||

| ③ | 乾電池は、アルカリ電池だと電流が流れすぎ、リードスイッチが過熱し、導通になりっぱなしなることがあるので、マンガン電池がよい。 | |||||||||||||||||||