| |

| 平成二十四年 旅 |

| 平成二十四年一月一日 稲子麿草庵 |

| あかあかと障子くまなき初明り |

過ぐる聖夜より体調を崩し、不覚にも絶食に近き有様 にて平成壬辰の新春を迎へけり。初詣もかなはず、障 子越に初日を拝して、辛うじて年頭の一句とするのみ。 |

平成二十四年一月三日 新年会

|

|

|

| おのが名の地酒持ち込む年賀かな 小分けせし雲丹の経巡る新年会 |

||

| 年始客ありて寝正月に訣別。酒を百薬の長とはよくぞ 云ひける。大峯山陀羅尼助丸に勝る薬効にしばし陶然。 |

平成二十四年一月七日 椿山荘

|

|

| 山茶花や初折六句にとばしりて | 寒林に何打つ音の木霊かな |

椿山荘七福神

|

|

|

|

|

|

|

| 恵比寿 | 大黒天 | 毘沙門天 | 弁財天 | 布袋 | 福禄寿 | 寿老人 |

| 杖引いて庭福神を巡りけり |

平成二十四年一月九日 新江戸川公園

|

|

| 香は凝りて花未だなり梅探る | 寒梅や一輪紅きをさきがけに |

| 平成二十四年二月二十九日 新江戸川公園 |

| 閏月晦日の未明より降りつづきし雪 都内積雪一糎の報あり 寒気厳し 漸く満開を迎へし梅林 紅白共によそほひにけり |

|

|

| 紅梅白梅に雪 | |

|

|

| 大滝橋 | |

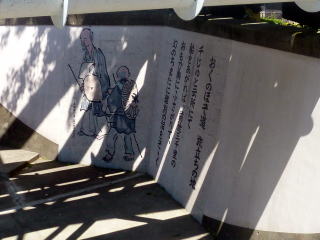

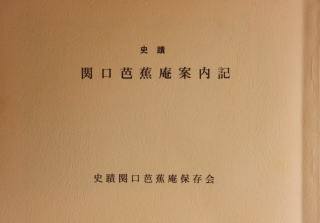

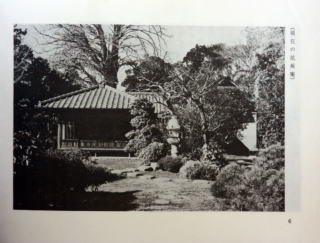

| 平成二十四年三月一日 関口芭蕉庵 |

| 昨春三月倒れたる石燈籠、旧に復したり。 古池の句碑のほとり、今日ひと日雪景色。 |

.jpg) |

|

|

|

||

|

|

|

|

||

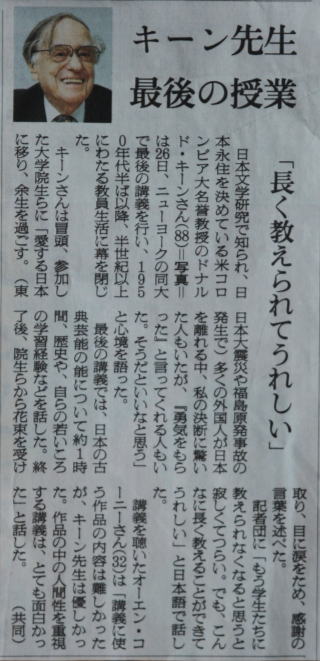

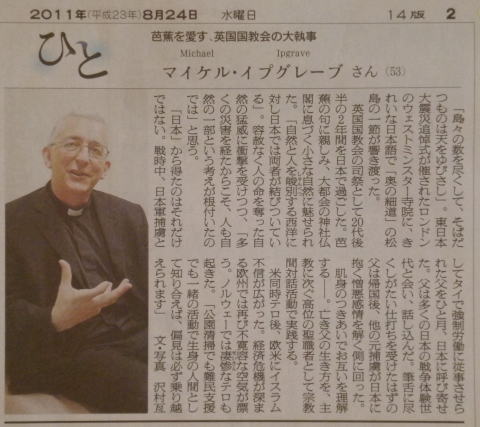

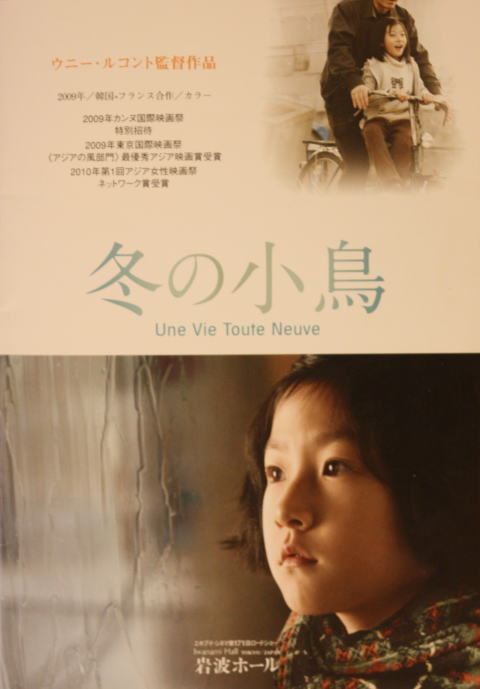

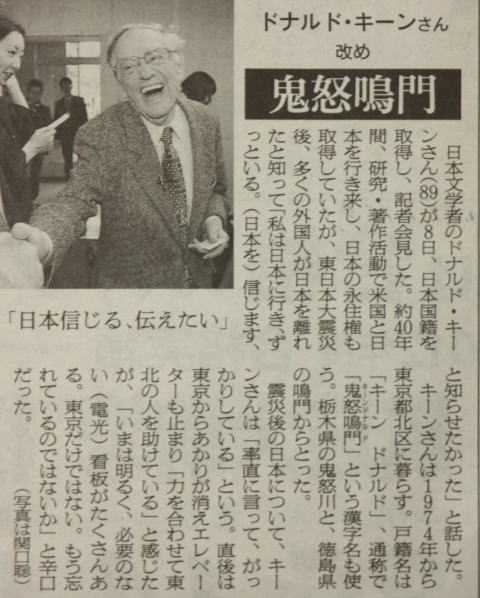

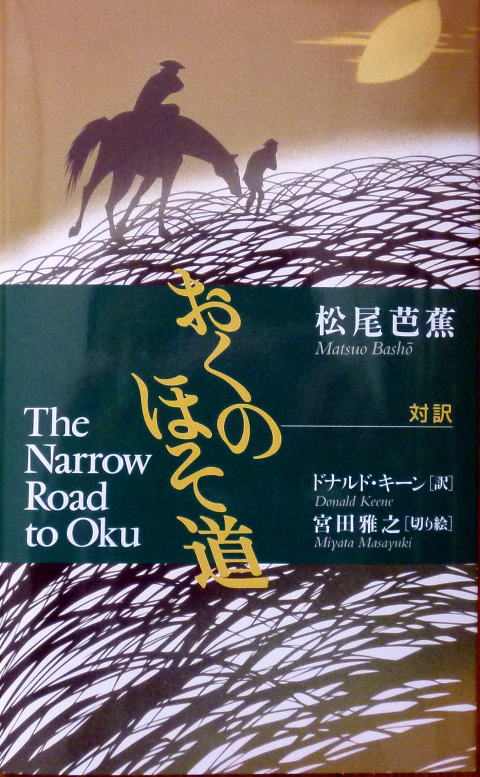

| 平成二十四年三月九日付「朝日新聞」朝刊と英訳「おくのほそ道」 |

|

|

|

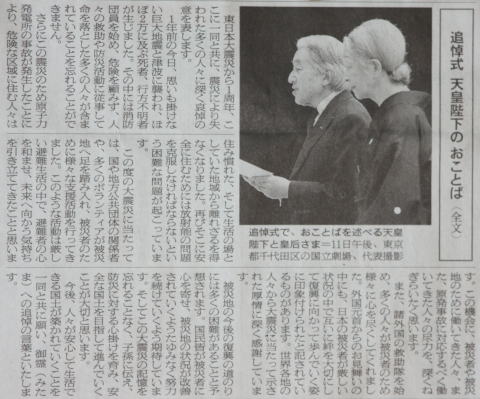

| 平成二十四年三月十一日付「朝日新聞」朝刊 追悼式 |

|

| 平成二十四年三月二十五日 亀戸 ふぐ料理 |

|

|

|

|

平成二十四年 自三月三十日至四月七日 国立国際医療研究センター病院 入院

|

|

|

|

|

|

|

| 東京スカイツリー | 新宿高層ビル群 |

|

|

|

| 病室からの眺望 | 学習院戸山キャンパス | 早稲田大学大隈講堂時計台 |

|

|

|

| NTTビル | 陸軍軍医学校長森鴎外愛用の机 |

| 平成二十四年四月八日 神田川花見舞 |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

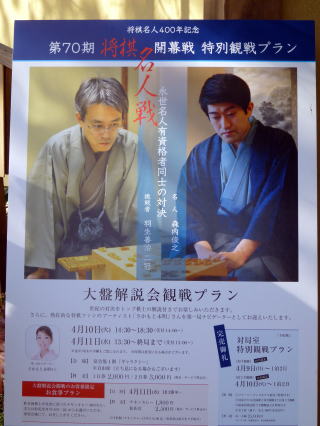

椿山荘大椿間

|

将棋名人戦第一戦 於椿山荘 | 椿山荘冠木門 | |

|

|

|

|

| 豊橋 | 大滝橋 | 花筏の彼方に関口芭蕉庵を望む

|

|

平成二十四年四月九日 神田川小景 |

|

|

|

| 冬眠からさめたルリタテハ | シロバナタンポポ | 甘酒あります |

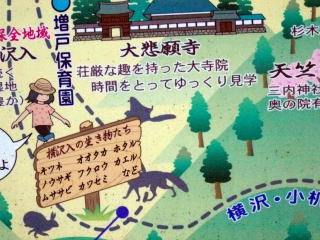

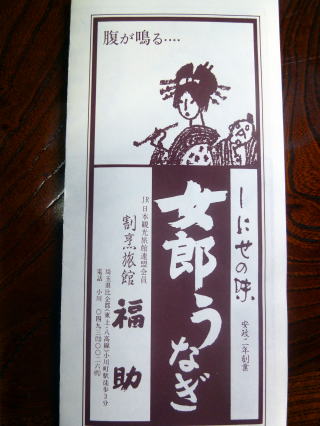

| 平成二十四年四月十二日 武州小川 |

| 武州小川は山紫水明風光明媚をもつて小京都と称せらる。 比企丘陵の一隅、外秩父に位置する盆地なり。南に仙元 山、西に笠山・堂平山の秀麗な山容を望み、槻川・兜川 の清流に魚影濃し。古くより和紙・酒・絹・木材を産す。 文人墨客好んで逍遥したる桃源郷、鰻の老舗に銘酒あり。 |

仙元山 |

|

笠山(右)堂平山(左) 山容にて知るべし |

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|||||

|

|

|

|||

渓流槻川 釣道具

|

水雷艦長遊びの聖地

|

JR八高線・東武東上線 小川町駅

|

平成二十四年五月二日~六日 新潟・長野遠征

|

|

|

|

|||

|

弥彦神社 雨の大鳥居 | ||||

|

|

|

|||

| 弥彦神社本宮 雨やまず | 神域の空 薄日さす | 弥彦神社本宮 雨あがる | |||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

| 雪折桜あはれ |

思ふどち-1 |

上杉謙信公支配城址 | |||

|

|

| photo by Maeda Kousuke(omofudochi-2) |

|

| 平成二十四年五月十二日(土) 深川界隈文学散歩( 一) |

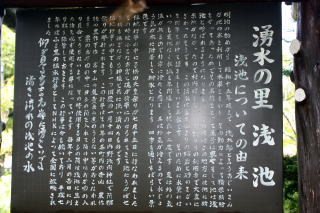

| 徳川家康江戸入府直後より企画されし神田上水、目白台下大滝橋を堰口(関口)とし 市民の飲料水供給の利便となせり。潮汐の干満の水位は現在の江戸川橋附近を境とす (平成二十三年(2011)三月十一日東北関東大震災の際、東京湾の津波椿山荘下神田 川まで遡行せしを目撃したり)。延宝年間、松尾芭蕉神田上水の工事に関はれり。俳 号桃青、いまだ世に知られざりける頃のことなり(後人堰口に近く水神社あるに因み 関口芭蕉庵の遺跡とす)。家康水道工事に加へ、製塩地行徳に水運を開くべく小名木 川の開鑿事業を興せり。延宝八年(1680)桃青居を深川に移す。新開地なり。幕府御 用魚問屋杉山杉風の尽力にて草庵を結ぶ。李下より芭蕉の株を贈られ世にいふ深川芭 蕉庵こゝになる。文学散歩まづ深川不動を参拝、順次芭蕉の旧跡を訪ね往時を偲ぶ。 |

|

|

|

|

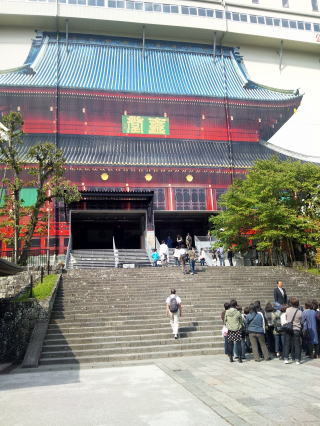

深川不動 参道

|

深川不動本堂 | 蓮華を捧げる矜鞨羅童子 |

|

|

|

|

|

| 願掛け草鞋 | 採荼庵跡の芭蕉像

|

杖と草鞋(素足) | |

|

|

|

|

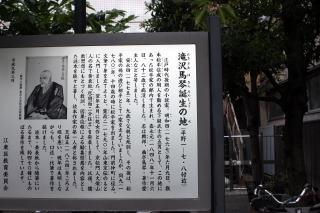

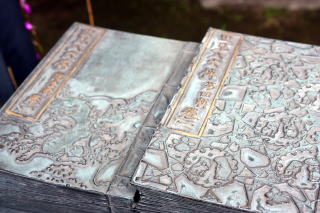

| 滝沢馬琴誕生の地 | 「南総里見八犬伝」

|

臨済宗妙心寺派瑞甕山臨川寺(仏頂禅師創建) |

|

|

|

|

|

| 仏頂禅師と親交のあった芭蕉参禅の寺 | 萬年橋 (小名木川第一橋梁) | 葛飾北斎 富嶽三十六景「深川萬年橋下」 | |

|

|

|

|

大川(隅田川)をゆく最新鋭型水上船

|

大川端に臨む深川芭蕉庵跡付近 | 芭蕉記念館 |

| 平成二十四年五月十三日(日) 深川界隈文学散歩 (二) |

| 『幻住庵記』 にいはく「終に無能無才にして此一筋につながる」。 折しも訪ねあてし芭蕉庵旧跡に雪の下の咲けるを見、一句得たり。 |

| 平成二十四年五月二十一日(月) 金環日蝕 |

|

|

|

| 白壁の日蝕 |

木漏れ日の日蝕 | |

|

|

|

| 大滝橋 観察陣 | 午前7時34分 金環日蝕 | 見る人 行く人 |

|

|

|

| 金環王子 |

| 平成二十四年六月七日(木) 府中 鳩林荘 |

鳩林荘は岡部子爵の時代、文人墨客にも広く知れわたり、ここに杖を曳く内外の 貴顕も数多くありましたが、私の時代に入ってからは、政・財界人、文化人のほ か海外からもロックフェラー三世夫妻をはじめとする多数の賓客を迎えました。 1970年12月6日 石橋正二郎 |

|

|

|

|

| 籠に入れて帰りしあとや竹落葉 | 武蔵野に下闇深き欅かな | 涼しさや防空壕のありどころ |

|

|

|

|

|

| 縁台に翅を休めよ夏の蝶 | 彩りやスケツチ会の樟若葉 | 梅雨入をはゞむ亭主の心ばえ |

| 平成二十四年九月十四日(金) 北区赤羽台 |

| 平成二十二年十月二日逗子市佐島にて我が研究員が採集したアカボシゴマダラ。 その後二十三年五月埼玉越生町での春型採集、さらにさいたま市見沼、文京区 関口での採集、新宿区早稲田での目撃とつづく。 二十四年に入って五月足立区 七月北区赤羽台の目撃情報をへて、九月十四日午後、北区桐ヶ丘にて一頭採集。 |

|

|

|

|

|

| 赤羽八幡神社鳥居 | 赤羽八幡神社本殿 | |

|

|

|

|

||

| 赤羽台公園附近緑道 | 七月十五日 アカボシゴマダラ目撃現場附近 | |

|

|

|

| 北区桐ヶ丘採集場所附近 | アカボシゴマダラ採集ポイント | |

| 平成二十四年九月十六日(日) 上野恩賜公園 |

|

|

|

| 上野恩賜公園 | ツタンカーメン展会場最後尾 |

|

|

| フェルメール展 | |

| 平成二十四年九月十六日(日) 根津神社 |

|

|

|

| 根津神社鳥居 | ||

|

|

|

|

||

| 平成二十四年九月二十四日(月) 八柱霊園 |

かめまろ日記 秋の彼岸なり。手提げ水槽にて移動、八柱霊園に墓参す。仏説に盲亀浮木の喩へあり。 大海を経巡る盲亀の浮木に会ひ難きことより、人に生まるゝこと難く、さらには人と 生まるゝも仏法に会ふことなほ難きをいふとなり。亀に二類、水亀と陸亀あり。前者 淡水と海水とに棲み分く。まろの系統は日本各地の河川湖沼に棲む一種にて沼亀なり。 仏説の亀は海亀なり。墓地にてまろを見かけし伊予の人、こはどんがめなりといひて、 育てしのちはと言葉を濁したり。どんがめとはスツポンのことならずや。或はどんは 鈍に通ずるをもつて当座の挨拶となしたるか。今以て解せず。げに恐ろしきは人間界。 |

| かめまろ墓参 |

|

|

|

||

|

|

|||

|

|

|

||

|