釣れるか釣れないかはポイントで決まる

鯉釣りのポイント(釣れる場所)

ポイント選びは、釣果に直結

釣り情報を見ていると「ポイント」というワードを目にしますが、釣りにおけるポイントは「釣れる場所=魚がいる場所」を指しています。

鯉釣りに限らず、釣りではポイント選びが非常に重要です。なぜなら、ポイントを外して魚がいなければ、どんなに良い餌を使っても、どんなに釣りが上手くても、釣れないからです。鯉釣りにおいてのポイント選びは、もっとシビアです。頻繁にキャストができない、つまり小回りが利かない鯉釣りでは、ポイントを外すと大きくタイムロスします。だから、ポイント選びは、釣果に直結します。釣果の8割「ポイント選び」、1割「運」、残り1割「餌、道具など」と思ってもいいくらいです。

ここでは、どういった理由でポイントになるのか、要因ごとに分けてご説明します。

水温から見るポイント

鯉の適正温度は、23℃と言われています。鯉は、この23℃にできるだけ近い場所、つまり少しでも快適な場所に移動します。そこを探します。では、どこがポイントになるのか。河川でも、湖でも、水温は一律ではなく、場所によって必ず水温差があります。その水温差がポイントになります。

例えば、鯉釣りのポイントとして、湧水が挙げられます。湧水を見つけるには苦労しますが、水温が一定であり、夏は冷たく、冬は暖かい、という水温差ができるため、一級ポイントになります。周辺と水の色が違う、底が冷たい、水草が年中茂っている等が湧水のヒントです。

湧水ではなくても、支流や流れ込みもポイントになります。本流と支流の水温を測ってみましょう。支流のほうが鯉の適正水温に近いのか遠いのか、その水温差がポイントになります。水温計一つあるだけでも心強いものです。また、都市河川の流れ込みは、温排水であることがあり、冬では本流より適正水温に近いため、外せないポイントです。

日光も水温に影響します。日光が当たる浅場は、冬から春にかけては昇温が早い場所なので、ポイントになる可能性があります。特に春は産卵シーズンですので、アシや水草があれば、なおさら押さえておきたいポイントです。

そして、風。湖沼などの止水域では、風向きが「向かい風」か「追い風」で、水温だけでなく、餌の集まり方や水流の発生で、ポイントを大きく左右します。一般的に、夏は向かい風になる場所、冬は追い風で風裏になる場所が良いとされています。向かい風のポイントは水温が下がりやすく、追い風で風裏になるポイントは水温が下がりにくいため、水温差が生まれます。

魚は変温動物ですので、こうした水温差に対し敏感に反応します。1〜2℃でポイントは、大きく変わります。人が水に手を突っ込んでも、わからない差です。水温計を釣り場に持って行き、ポイント選びで迷ったときは、まず測ってみてください。

餌から見るポイント

エビなどの小型の甲殻類や貝類、小魚などの餌が集まる場所には、鯉も捕食しに集まってくるので、鯉釣りのポイントになります。こうした鯉が餌を食べる場所を「餌場」と言います。

まず、鯉が餌場として利用する代表的なポイントは、支流や流れ込みです。異なった水が接触する場所は、餌となる小動物が集まる、または流れてきます。小動物の隠れ家になる水草、テトラポッドなど複雑に入り組んだストラクチャーもポイントになります。水草やテトラポッドの際に仕掛けをセットしましょう。両者ともに根掛かりしやすく、掛かったあとは巻かれやすいので、入念に底探りをして底を把握しておきましょう。

水深から見るポイント

フィールドによって、最深部や平均水深が変わります。そのため、どの水深に鯉がいるのか、各フィールドのクセのようなものがあり、最もケースバイケースの対応になるかもしれません。

まず、大前提として、水というのは赤や緑の波長の光を吸収しやすく(表層は温まりやすく)、青の波長をよく透過させます。また、温かい水というのは浮上し、冷たい水というのは沈下します。よって、通常は上層の水が温かく、下層の水が冷たいという状態です。そして、水面に近いほど、気温の影響を受けます。

この法則から、ポイントの水深はどう変化するのか。まず、浅場は温まりやすく、また冷たくもなりやすい、ということが言えます。例えば、寒い時期、特に春間近では温かい日が2〜3日続くと、浅場は水温が他の場所よりも高くなり、ポイントとなります。しかし、冷え込んだときには、水温が気温低下の影響を受けるので、ポイントとしては良くありません。一方、深場は、基本的に生物量が少なく(餌となるものが少ない)、通常はポイントになりません。しかし、気温の影響を受けにくく、水温は安定しており、鯉が越冬する場所として利用されますので、ポイントとなります。

しかしながら、そこが浅場なのか、深場なのか、そしてポイントになっているのか、判断するのはなかなか難しいです。というのも、ダム湖では最深部が20m超えであることも珍しくありませんし、一方、河川や野池では5m以下の場所も多々あります。また、水温だけで水深のポイントが決まるわけではありません。例えば、汽水域では底層に海水が入ってくる場合があるため、干満を見つつ表層から中層の釣りが中心になります。その釣り場の環境も関わってきますので、こればかりは場数を踏んで、その時期に鯉がどの水深を活動しているのか、感覚を掴んでいくしかありません。まずは、鯉の餌である生物が多い水深1〜4mの中層くらいから攻めてみてはどうでしょうか。

目で見るポイント

ポイントを水温や餌からではなく、鯉自体、もしくは鯉の形跡を発見することでポイントを決めることもあります。一番手っ取り早いですが、確実な方法です。

例えば、鯉が泳いでいれば、そこがポイント、というわけです。単純ですが、ポイントを選ぶ際の良い要因です。手前を鯉が泳いでいくのを見て、そこに仕掛けをセットすると、案外簡単に釣れてしまうものです。また、鯉のハネ・モジリもポイントを絞るには、良い裏付けです。ハネやモジリには、鯉の調子が悪くて引き起こすものもありますが、ほとんどは活性が高いときに行うものです。もし、ポイントの候補がいくつかあって迷った時は、ハネやモジリがあり、鯉の気配がある場所にしましょう。次に形跡ですが、鯉は餌を探し、底を食むと「食み跡」を残します。砂地の底が不自然に凸凹になっていたり、幅30cmくらいの砂を掘り返した形跡がありましたら、それらは恐らく食み跡でしょう。食み跡があるということは、その周辺に鯉がいる証拠でもあり、そこで鯉が餌を探した証拠でもあります。食み跡が頻繁に付けられている場所は、何度も鯉が来ている証拠であり、ポイントとなります。

その他の要因から見るポイント

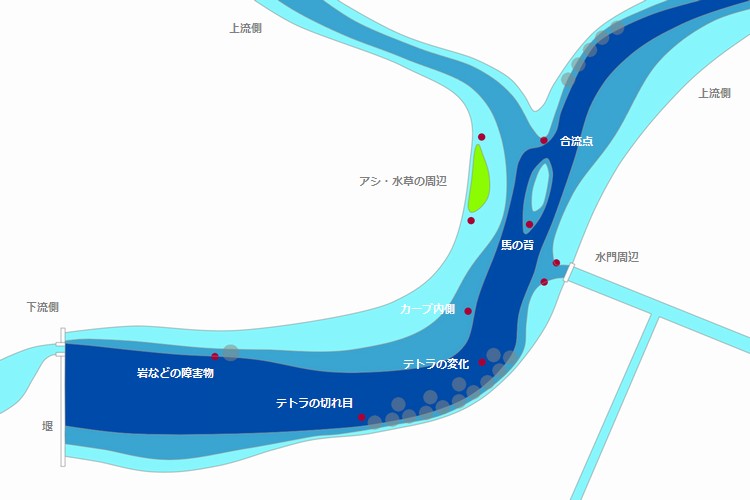

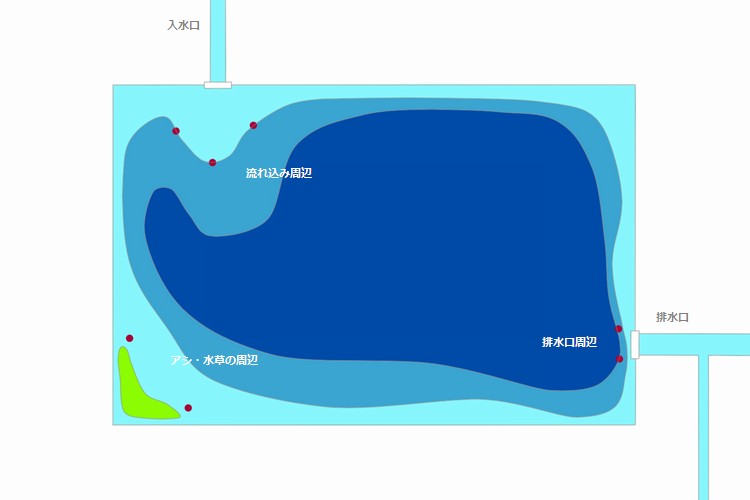

上記で挙げた以外にも、pH、溶存酸素量など様々な要因がポイント選びに影響します。とりあえずは、上記4点を押さえておけば、問題ありません。結果として、下記のイラストに示したような場所がポイントになります。

終わりに・・・

以上、ポイントになる要因を述べてきましたが、いざ釣り場に立つといくつか候補が上がります。そして、鯉のハネ・モジリはあったか、季節的に見てどうか、どれだけの魅力があるか(ポイントとなる要素が多いか)、で判断します。それでも迷ったらポイントをさらにじっくり見ましょう。ポイントの選定に時間はいくらかけても構いません。中には1〜2時間かけて、もしくはそれ以上の時間を費やしてポイントを決める方がいますが、鯉釣りでは珍しいことではありません。鯉釣りの釣果はポイントで決まってしまうから、そうなってしまうのです。つまりは、ポイントを制す者は、鯉釣りを制す、ということです。