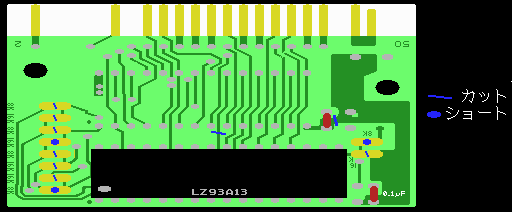

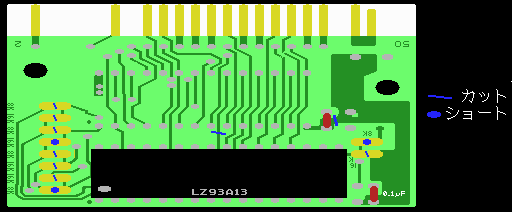

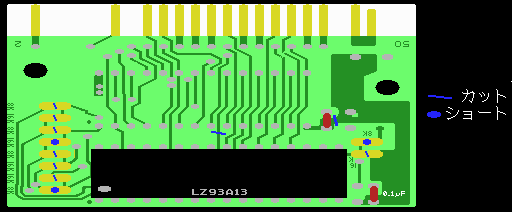

5 パターンカット&ショート

図2 パターンカット&ショート

まず、カッターで実体図に青い斜線で示した部分のパターンをカットします。 実際にはもともとカットされているところもありますので、基板が

TAS-1M016SならC2,C5,C6,C7,C8,C9の6ヶ所、

TAS-1M008SならC1,C3,C4,C7,C8の5ヶ所

をカットすることになります。勢い余って隣のパターンを切らないように注意します。

次に、実体図で青丸で描かれた部分を半田を盛ってショートします。回路図では青い線でかかれた配線です。 ここも、もともとショートしている部分がありますので、基板が

TAS-1M016SならJ2とJ3の2ヶ所、

TAS-1M008SならJ1の1ヶ所

をショートするだけです。盛りすぎたら吸い取り器で余分な半田を吸い取ります。ショートは難しくはないでしょう。

ここで、カット及びショートした部分をきちんとチェックしておきましょう。

この部分は分かる人向けの説明です。分からなくても支障はありません。

この作業について説明しますと、C1とC2、C3とJ1、C4とC5、C6とJ2、は2つずつ組みになっていて、 右側が繋がっています。そして、それがROMのA16、A15、A14、A13に繋がっていました。左側にはメガロムコントローラ からの拡張アドレス信号等が来ています。

ROMのあった場所にSRAMを差し込むと、ROMではA16〜A13だったのがそれぞれ /OE、A14、/WE、A13になります。そこで、当然ながら/OEと/WEにあたる部分は繋がらないようにカットします。 それがC1&C2とC4&C5に当たります。

C3&J1、C6&J2の部分は、それによってそれぞれSRAMのA14とA13にメガROMコントローラ からの拡張アドレス信号が入るようにしています。

次に、C7についてです。これは、SRAMの/CSに繋がることになり、ここではLS139を使って作った信号を使うのでカットしておきます。

C8については、キャパシタによる電源供給がSRAMに対してのみ送られるよう、SRAMのGNDを他のGND部分と切り離しておくためです。

最後に、J3&C9についてです。ここではメガロムコントローラーを16Kバンクモードで 使うか、8Kバンクモードで使うかによってどちらかを 選択する部分で、似非RAMディスクでは後者を使うために、J3&C9となっています。

J*の部分は回路図にも書かれていますので、よく見比べてみてください。その部分の配線はこのショート作業によって終わりました。 TAS-1M016SとTAS-1M008Sではこのカット及びショートする部分が多少異なるだけで、これ以降の作業は全く同じです。 これからの配線もそうですが、配線等の終わった部分については回路図や実体図に印をつけておくとよいでしょう。