Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@—¬‘cӮМҲУӮр–nҺзҒAбаҺқҒ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@җgҗSҠЪ

Қb”г•җ“cүЖ“`•җҸpҒ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@җVҠғӮЙ“`ҸіӮіӮкӮҪ

•җ“c—¬”І“ҒҸpҒ@Ғ@Ғ@–І‘zҗ_“`—¬ӢҸҚҮ

–nҺзҒEҒEҒE—¬‘cӮМӢЖӮЖ—қӮрүьвӮӮ·ӮйӮұӮЖӮИӮӯҺзӮиҺуҢpӮ®

баҺқҒEҒEҒE—¬‘cӮМ‘nӮБӮҪ—¬ӢVӮрҢЦӮиӮрӮаӮБӮД—гӮЮ

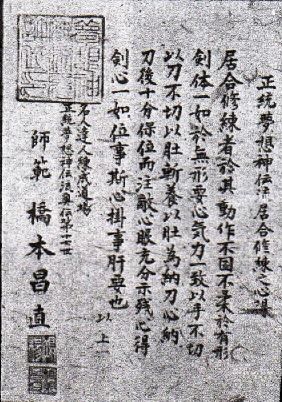

Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@•җ“c—¬•ә–@’ҶӢ»”V‘cҒFҺR–{ҠЁүо

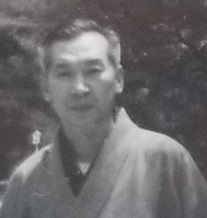

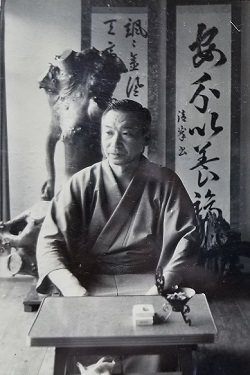

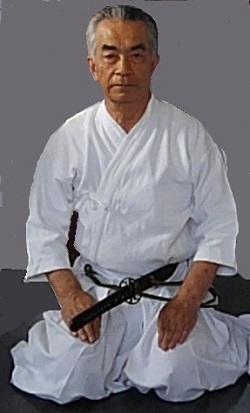

| Ғ@•җ“c—¬•ә–@ӮМҢ№ӮНҒA•җүЖҺРүпӮМҺnӮЬӮиҺһ‘гӮЙ•җҸpӮМ’BҗlӮЖӮөӮД–јӮр’yӮ№ӮДӮўӮҪҢ№ҺҒҗV—…ҺOҳYӢ`ҢхӮЕӮ·ҒB Қb”г•җ“cүЖӮМҺn‘cӮЕӮ ӮйҗV—…ҺOҳYӢ`ҢхӮӘ‘МҢnӮрҠ®җ¬ӮіӮ№ҒAӮ»ӮкӮӘ‘гҒXүЖ“`•ә–@•җҸpӮЖӮөӮДҢpҸіӮіӮкӮДӮ«ӮЬӮөӮҪҒBҗм’Ҷ“ҮҚҮҗнӮМҚ ӮНҒAӮЬӮҫ—¬ӢVӮв—¬”hӮЖӮўӮӨӮМӮНҠF–іӮМҺһ‘гӮЕӮ ӮБӮЖү]ӮнӮкӮЬӮ·ҒBӮжӮБӮД•җ“cүЖҺn‘cҒFҗV—…ҺOҳYӢ`ҢхӮМҺһ‘гӮ©ӮзӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮрҚlҺ@Ӯ·ӮйӮЖҒA“ъ–{ҚЕҢГӮМ•җҸpӮМҲкӮВӮЖӮаү]ӮнӮкӮДӮўӮйӮұӮЖӮӘӮӨӮИӮёӮҜӮЬӮ·ҒBҚb”г•җ“cүЖ19җў“–Һе•җ“cҗMҢәҢцҺһ‘гӮЙҸўӮө•шӮҰӮзӮкӮҪҢRҺtҺR–{ҠЁүоӮЙӮжӮи•ТҺ[ӮіӮкҸW‘еҗ¬ӮіӮкӮҪӮұӮЖӮЕҺR–{ҠЁүоӮр’ҶӢ»ӮМ‘cӮЖӮөӮДӮўӮЬӮ·ҒB |

|

|

Ғ@ҒsҚҮӢC”VҸpҒt Ғ@Ң»‘гӮЙӮЁӮҜӮйҚҮӢC“№ӮМ‘еҢ№—¬ӮН•җ“c—¬ӮЙӮ ӮиӮЬӮ·ҒB •җ“cүЖ–Е–SҢгҒAүz‘OҚ•“c”ЛӮЖүп’Г”ЛӮЦ“`ҸіӮіӮкҒAӮ»ӮұӮЕ–еҠO•sҸoӮМӮЁ—Ҝ—¬”й“`•җҸpӮЖӮөӮДҢpҸіӮіӮкӮДӮ«ӮҪ“с—¬ӮӘҢ»‘гҚҮӢC“№ӮМ“с‘еҢ№—¬ӮЖӮўӮнӮкӮЬӮ· ’ҶҚ‘Ӯ©Ӯз“`ӮҰӮзӮкӮҪҢқ–@ӮрҒA’©’мӮМ–ҪӮрҺуӮҜӮҪҗV—…ҺOҳYӢ`ҢхӮЙӮжӮБӮД“ъ–{ҢГ—ҲӮМ•җҸpӮМ’ҶӮЙҺжҚһӮЭҒAҢӨиrүь—ЗӮӘүБӮҰӮзӮкӮДҒAҢқ–@ӮЖҢҫӮӨ–јӮ©ӮзҺһ‘гӮрҢoӮДҚҮӢC”VҸpӮЖӮИӮиӮЬӮөӮҪ Ғ@•җ“c—¬•ә–@ӮЕӮўӮӨҒuҚҮӢCҒvӮЖӮНҒA•Ўҗ”ӮМӢZӮрҲкӮВӮЙӮөӮД”ӯҢ»Ӯ·ӮйӮЖӮўӮӨ’ҶҚ‘ӮМҺтҠwӮМҺv‘zӮ©ӮзӮ«ӮҪ—қҳ_ӮЕҒAҒwӢCӮЖӮН‘еӢCҒE‘еҺ©‘RҒEүF’ҲӮр•\ӮөҒAҗlӮЙӮЁӮўӮДӮНҗёҗ_ҒE“ч‘МӮр•\ӮөҒAҗlӮМҗgҗSӮаҸ¬ӮіӮИүF’ҲӮ»ӮМӮаӮМӮЕӮ ӮиҒA“V’nҗё—мӮМӢCӮрҺцӮ©ӮБӮДҺА‘МӮрӮИӮ·ӮаӮМӮЕҒA”ч–ӯӮИӢПҚtӮрҺқӮБӮД“V’nҺ©‘RӮЖҚSӮиҒA–ң—LӮМ•ЁӮЖ“ҜҢ№Ҳк‘МӮЕ‘Ҡ‘ОӮөӮДӮўӮйҒxӮЖҗаӮўӮДӮўӮЬӮ·ҒBҒ@ Ғ@ӮЬӮҪҳVҺqӮНҒu“№ӮНҲкӮрҗ¶ӮёҒ@ҲкӮН“сӮрҗ¶ӮёҒ@“сӮНҺOӮрҗ¶ӮёҒ@ҺOӮН–ң•ЁӮрҗ¶ӮёҒvӮЖҗаӮ«ҒAӮВӮЬӮи—LӮН–іӮрҗ¶Ӯ¶Ғ@–іӮН—LӮрҗ¶ӮёҒ@Ғu–іҒvӮұӮ»ӮӘүF’ҲӮЕӮ ӮиҒ@—LӮМ‘OӮЙҗж—§ӮБӮД‘¶ҚЭӮ·ӮйӮЖӮөӮДӮўӮЬӮ· ҒwҚҮӢC”VҸpҒxӮНҒAӮұӮМ–іӮӘ—LӮрҗ¶ӮёӮйӮЖӮўӮӨ—қҳ_Ӯ©ӮзҒu“ӯӮ«ҒvӮЖҒuӢ@”\ҒvӮрҸoҢ»ӮЕӮ«ӮйӮЖӮөӮДӮўӮЬӮ·ҒB |

| |

Ғs”І“ҒҸpҒt Ғ@Қb”г•җ“cүЖӮН—ЗҺҝӮИ–ј”nӮрҲзӮДӮйӮұӮЖӮЙҸGӮЕҒAҢ»‘гӮМ”nӮЙӢЯӮў–ј”nӮрҺYҸoӮөҒA’©’мӮЙҢЈҸгӮөӮДӮўӮҪӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮӘҢГ•¶Ҹ‘•¶ҢЈӮ©Ӯз”»–ҫӮ©ӮБӮДӮЁӮиҒ@ҺАҚЫӮЙ”ӯҢ@ӮіӮкӮҪ”nӮМҚңҠiҢӨӢҶӮ©ӮзӮа•ӘӮ©ӮБӮДӮ«ӮДӮўӮЬӮ·ҒBҒ@ Ғ@Қb”г•җ“cҢRӮНӢR”nҗнҸpӮЙ—DӮкӮДӮЁӮиҒAҗнҚ‘Һһ‘гӮЙӮНӢR”n”І“ҒҸpӮвҚbҷh”І“ҒҸpӮӘҚlҲДӮіӮкҒAҚbҷh’…—pҺһӮв”nҸг”І“ҒҺһӮЙ“KӮөӮҪҒA“сҺЪ“сҗЎҢЬ•ӘӮМ“ҒӮрҸнҗЎӮЖӮөҒAӮ»ӮМ—ҳӮрӮўӮ©ӮсӮИӮӯ”ӯҠцӮЕӮ«ӮйҸpӮЖӮөӮДӮўӮЬӮ·ҒB Ғ@•җ“c—¬•җҸpӮМҚӘ’кӮЙӮНҒu“GӮЙҗШӮзӮ№ӮДүд“GӮМҺсӮрҺaӮйҒvӮМҒu‘ҠҢӮҺdҚҮ”VҺ–ҒvӮМ—қ”OӮӘ—¬ӮкӮДӮЁӮиҒAҢ^ӮвҢ`Һ®ӮЙҚSӮзӮёҒ@үәҷҺҸгӮМҗнҚ‘Һһ‘гӮЕӮНҒAгY—нҺ–ӮжӮиҒuҗ¶Ӯ«ҺcӮкӮОҸҹҒvӮМ—ҳӮрҺАҸШӮ·ӮйӮұӮЖӮЙҸdӮ«Ӯр’uӮўӮҪ“Б’ҘӮӘӢӯӮӯҢ©ӮзӮкӮЬӮ· |

|

Ғsһһ–@/ҸсҒ@ҸpҒt •җ“c—¬ӮЙӮНҺOҺЪҺOҗЎ‘OҢгӮМ’Z–_ӮрҺgӮӨҸсҸpӮЖҳZҺЪҒ`ӮPӮQҺЪӮМ–_ӮрҺgӮӨһһ–@ӮЖӮўӮӨ•җҸpӮӘӮ ӮиӮЬӮ·ҒBҒ@ҸсҸpӮНҸсҒiӮВӮҰҒjӮвҺPӮр—pӮўӮҪҢмҗgҸpӮЖӮөӮДҢ»‘гӮЙ–р—§ӮДӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮЬӮ· |

Ғ@ҒҰ–І‘zҗ_“`—¬ӢҸҚҮӮН“ъ–{Қ‘“аӮЕ•ҒӢy—Ұ–с70Ғ“ҲИҸгӮрҗиӮЯӮйҚЕӮа•қҚLӮӯҸCҚsҗlҗ”ӮМ‘ҪӮў—¬”hӮЕӮ·ӮӘҒA“ҜӮ¶–І‘zҗ_“`—¬ӮЕӮ ӮБӮДӮа“`ҸіӮөӮҪҗl•ЁӮвҒA’nҲжӮЙӮжӮБӮДҢ`ӮвҢ^ҒAҳ_—қӮЖ‘z’иӮЙҲбӮўӮӘӮ ӮиҒA—¬‘cӮМ‘nҚмӮөӮҪҢ№ӮЖӮИӮй–І‘zҗ_“`—¬ӮМӢZӮЖӮНҺ—ӮД”сӮИӮйӮМӮаҚЭӮйӮұӮЖӮН”ЫӮЯӮЬӮ№ӮсҒBӮөӮ©ӮөҒAӮўӮёӮкӮаҸCҚsҺТӮЙӮЖӮБӮДӮН–І‘zҗ_“`—¬ӮЙ‘јӮИӮзӮИӮўӮМӮЕӮ·Ӯ©ӮзҒA–І‘zҗ_“`—¬ӮрҸKӮӨҗlӮНҒAҺ©•ӘӮӘҢmҢГӮ·Ӯй–І‘zҗ_“`—¬ӮНҒA’NӮӘ’NӮ©Ӯз“`ҺцӮіӮкӮДҢpҸіӮіӮкӮД•ҒӢyӮөӮДӮ«ӮҪӮМӮ©Ӯр’mӮиҒA‘ҙӮМ—қҚҮӮЖ‘z’иӮрҗіӮөӮӯҺуҺ~ӮЯӮДҸC“ҫӮ·ӮйӮұӮЖӮӘ‘еҗШӮҫӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒB

Ғ@

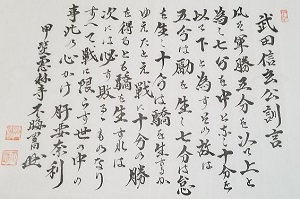

—¬‘c:’ҶҺR”Һ“№  Ғ@ Ғ@ –І‘zҗ_“`—¬ӢҸҚҮӮМ‘c:’ҶҺR”Һ“№ӮНҒAҚ]ҢЛ––ҠъӮМҺO‘еҢ•ҸpӮМҲкӮВҒAҗ_“№–і”O—¬ӮрҢpҸіҒAӮіӮзӮЙ“yҚІӮЙү—ӮўӮДҒu–і‘o’ј“`үpҗM—¬үә‘ә”hӢҸҚҮӮрӢҶӮЯҒ@‘ж16җўӮрҢpҸіӮөҒAҢ•“№ҒEӢҸҚҮ“№ҒEҸс“№ӮМҺO‘е”НҺmӮЖӮИӮиҒAҸәҳaӮМҢ•җ№ӮЖҸМӮіӮкӮЬӮөӮҪҒB—¬‘c:’ҶҺR”Һ“№ӮӘҗ¶ҠUӮЙӮЁӮўӮДҒu–І‘zҗ_“`—¬–ЖӢ–ҠF“`Һt”НҒv–ЖӢ–ӮрҺцӮҜӮҪҺТӮНӢЙҸӯҗ”ӮЖү]ӮнӮкӮДӮЁӮиҒAӢҙ–{Ҹ№’јҺҒӮНӮ»ӮМҲкҗlӮЕӮ·ҒB Ғ@җVҠғӮЙ“`ӮҰӮзӮкӮҪҗі“қ–І‘zҗ_“`—¬ӮН”Һ“№җжҗ¶ӮӘӢЙӮЯӮзӮкӮҪҒu’ј“`үpҗM—¬үә‘ә”hӢҸҚҮҒvӮМ—v‘fӮЖҳ_—қӮӘҗҸҸҠӮЙҺжӮи“ьӮкӮзӮкӮДӮўӮйӮжӮӨӮЙҺvӮҰӮЬӮ·ҒB |

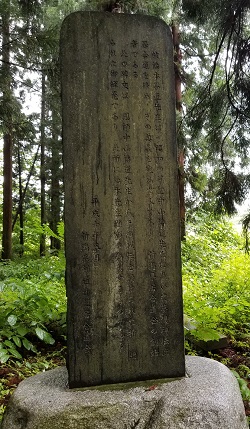

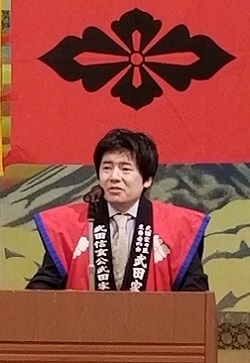

Ғ@җgҗSҠЪӮЕҺw“ұӮөӮДӮўӮй–І‘zҗ_“`—¬ӮНҒA—¬‘cҒF’ҶҺR”Һ“№‘ж16җўӮ©ӮзҒA’ј–е“а’нҺq Ӣҙ–{Ҹ№’ј Ғ@ Ғ@ Ғ@ Ғ@  җі“қ–І‘zҗ_“`—¬‘ж17җўүң“`Һt”НҒuӢҙ–{Ҹ№’јҒvӮНҒA–ҫҺЎ44”N8ҢҺ28“ъҗVҠғҺsӮЙҗ¶ӮЬӮкҒA—cҺһҠъӮр–kҠC“№ӮЕүЯӮІӮөҒA13ҚОӮМҚ ҚДӮСҗVҠғӮЙ–ЯӮБӮД•к•ыӮМӢЛҚЮҸӨӮЙ•тҢцӮөӮЬӮөӮҪҒBҸн“ъҚ Ӯ©Ӯз“ҒҢ•ӮЙӢ»–ЎӮр•шӮўӮДӮўӮҪӢҙ–{Ҹ№’јҺt”НӮНҒAӮ»ӮМ“ҒҢӨҺtӮМҸҠӮЙ•p”ЙӮЙ’КӮўҒA“ЖҠwӮЕӮ»ӮМӢZӮрҠoӮҰҢӨиrӮөӮД20ҚОүЯӮ¬ӮҪҚ ӮЙ“ҒҢ•ҢӨҺtӮЙӮИӮиӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮөӮД“ҒҢ•ҢӨҺtӮЖӮөӮД“ҢӢһҗё—{Ң¬ӮЕҚsӮнӮкӮҪ“ҒҢ•үпӮЙҸoҗИӮөӮҪҗЬҒA“–ҺһҢ•җ№ӮЖҸМӮіӮкӮДӮўӮҪ’ҶҺR”Һ“№җжҗ¶ӮЖҸoүпӮўҒAӮ»ӮұӮЕӮМҳbӮЙҗSӮрҲшӮ©ӮкӮДҒAӮ·Ӯ®ӮЙ”Һ“№җжҗ¶ӮМ—LҗMҠЩ“№ҸкӮЙ“а’нҺq“ь–еӮөӮЬӮөӮҪҒB—LҗMҠЩ“№ҸкӮЕӮМҢөӮөӮӯҢғӮөӮўҸCҚsӮЙ—гӮЮӮұӮЖ–с10”NҒA–І‘zҗ_“`—¬ӢҸҚҮӮМүңӢ`ӮрӢЙӮЯӮДҗVҠғӮЙӢAӮБӮДӮаҒA“xҒXҸгӢһӮөӮДӮН’ҶҺR”Һ“№җжҗ¶ӮЙҺtҺ–ӮөӮДӮўӮҪӮЖӮМӮұӮЖӮЕӮ·ҒBӮ»ӮМҚ Ғu’hҚиҺҝҳYҺҒӮрӮжӮӯҢmҢГҸкӮЕҢ©Ӯ©ӮҜӮҪҒvӮЖүс‘zҳbӮрӮөӮДӮЁӮзӮкӮҪӮ»ӮӨӮЕӮ·ҒiҺtҒFӢg“cҗжҗ¶’kҒj Ғ@Ҹәҳa18”NҒAҺӯ“Үҗ_“`’јҗSүe—¬16җўҸ@үЖҢ•“№”НҺm:ҒuҲЙ“ЎҗёҺiҒvҺҒ—§ҚҮӮўӮМҢіӮЕҒA’ҶҺR”Һ“№җжҗ¶Ӯ©Ӯзҗі“қӮрҠҘӮөӮҪҒwҗі“қ–І‘zҗ_“`—¬ӢҸҚҮүң“`Һt”Н17җў–ЖӢ–ҠF“`ҒxӮрҺцӮҜӮзӮкӮЬӮөӮҪҒB Ғ@җнҢгҒA‘S“ъ–{Ң•“№ҳA–ҝӮ©ӮзҚDҸрҢҸӮМ—UӮўӮӘҠф“xӮЖӮ ӮБӮҪӮаӮМӮМҒAҒu’ҶҺR”Һ“№җжҗ¶ӮжӮи’ёӮўӮҪ–ЖӢ–ҠF“`ҲИҠOӮН—vӮзӮИӮўҒvӮЖҢҫӮБӮДҒA—UӮўӮрҺуӮҜӮйӮұӮЖӮН–іӮ©ӮБӮҪӮ»ӮӨӮЕӮ· Ғ@–{ӢЖӮМ“ҒҢ•ҢӨҺtӮЕӮНҒA“аҠt‘Қ—қ‘еҗbҸЬҒA‘ҚҚЩ–ј—_ҸЬӮИӮЗҗ”ҒXӮрҺуҸЬӮіӮкӮДӮўӮЬӮ· Ғ@җі“қ–І‘zҗ_“`—¬‘ж17җўүң“`Һt”Н:Ӣҙ–{Ҹ№’јҗжҗ¶ӮНҒAҗVҠғӮЙү—ӮўӮДҒuү№ӮИӮөүпҒvӮЖӮўӮӨӢҸҚҮ“ҜҚDҺТӮМүпӮр‘nҗЭӮөҒAҺtҒF”Һ“№җжҗ¶ӮжӮиҒuҗVҠғӮМ’nӮЕҗі“қӮИ–І‘zҗ_“`—¬ӮрҚLӮЯӮжҒvӮЖү]ӮнӮкӮҪӮұӮЖӮрҺА‘HӮ·ӮЧӮӯ•ҒӢyҺw“ұӮЙ“wӮЯӮзӮкҒA–еҗlӮМ’ҶӮ©Ӯз‘SҢ•ҳAӢҸҚҮ“№ҚӮ’iҺТӢyӮС”НҺmӮр‘ҪӮӯ”yҸoӮөӮЬӮөӮҪҒB Ғ@Ҹәҳa34”NҗVҠғҢ§ӢҸҚҮ“№ҳA–ҝ(Ң»:җVҠғҢ§Ң•“№ҳA–ҝӢҸҚҮ“№•”үп)ӮӘҢӢҗ¬ӮіӮкҒAӢҙ–{Ҹ№’јҗжҗ¶ӮНҸү‘гүп’·ӮЙҸA”CӮөӮЬӮөӮҪҒB’·”NӮМүп’·җEӮр‘ЮӮ©ӮкӮҪҢгӮаҗVҠғҢ§ӮМӢҸҚҮ“№ӮМ”ӯ“WӮЙҗs—НӮіӮкҒAҸәҳa55”NӮЙҗVҠғҢ§’mҺ–ӮжӮиғXғ|Ғ[ғcҢчҳJҸЬӮӘҺц—^ӮіӮкӮЬӮөӮҪҒB Ғ@Ң»ҚЭӮМҗVҠғҢ§ӢҸҚҮ“№ӮМҠо‘bӮр’zӮўӮҪӮМӮНҒuӢҙ–{Ҹ№’јҒvҗжҗ¶ӮЖҢҫӮБӮДӮаүЯҢҫӮЕӮНӮ ӮиӮЬӮ№ӮсҒB”У”NӮНҸ¬ӮіӮИӢҸҚҮ“№ҸкӮрҠJӮ«ҒA–еҗlӮМҲзҗ¬ӮЙ—НӮр’ҚӮӘӮкӮДҒA•Ҫҗ¬4”N5ҢҺ11“ъ82ҚО ӮЕӢ}җАӮіӮкӮЬӮөӮҪҒB Ғ@•Ҫҗ¬10”N7ҢҺҒAҗVҠғҢ§ҳZ“ъ’¬”ьҚІ“Ү‘еӢvҺӣӮЙҗі“қ–І‘zҗ_“`—¬‘ж17җўүң“`Һt”Н:Ӣҙ–{Ҹ№’јӮМҢчҗСӮрҸМӮҰӮДҗVҠғҢ§Ң•“№ҳA–ҝӢҸҚҮ“№үпӮЙӮжӮиҢ°ҸІ”иӮӘҢҡ—§ӮіӮкӮЬӮөӮҪ •\ӮЙӮНҒAү¶Һt:’ҶҺR”Һ“№җжҗ¶Ӯ©Ӯз’ёӮўӮҪҒuҸC“ҝҺз–сҒvӮМҢPҢҫӮӘҚҸӮЬӮкҒ@— ӮЙӮНҒAҒkҢМӢҙ–{Ҹ№’јҗжҗ¶ӮНҸәҳaӮМҢ•җ№’ҶҺR”Һ“№җжҗ¶ӮЙҸAӮўӮД–І‘zҗ_“`—¬ӢҸҚҮӮрҸCӮЯӮ»ӮМүңӢ`ӮрӢҶӮЯӮҪҗlӮЕӮ ӮиҗVҠғҢ§ӢҸҚҮ“№үпӮМ‘nҺnҺТӮЕӮ ӮйҒBҚҹӮ̔蕶ӮНү¶Һt’ҶҺR”Һ“№җжҗ¶Ӯ©ӮзӮ»ӮМ”й“`ӮрҺцӮҜӮзӮкӮҪҗЬ‘ЎӮзӮкӮҪҢдҠцҹ|ӮЕӮ ӮиҚҹҸҠӮЙӢҙ–{җжҗ¶Ң°ҸІӮМҲЧҚҸӮ·ӮйӮаӮМӮЕӮ ӮйҒB •Ҫҗ¬Ҹ\”NҢЬҢҺҒ@җVҠғҢ§Ң•“№ҳA–ҝӢҸҚҮ“№үпҒlӮЖҚҸӮЬӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒB ’јҚ]Ң“‘ұҗ¶’aӮМ’nҒ@ҚвҢЛҸйӮМӮ ӮБӮҪҚвҢЛҺRӢЯӮӯӮМҺRҗһӮЙҢҡ—§ӮіӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒB  Ғ@ Ғ@ ҒuҸC“ҝҺз–сҒv |

| җі“қ–І‘zҗ_“`—¬‘ж17җўҺt”НҒFӢҙ–{Ҹ№’јҒ@‘еҗжҗ¶ӮМ Ғ@’ј–е“а’нҺqҺt”НҒ@Ӣg“cҳЙү„(җVҠғҚЭҸZҒj  Ғ@ Ғ@ ҺtҒAҗі“қ–І‘zҗ_“`—¬—¬‘ж17җўүң“`Һt”Н: Ғi‘еҗжҗ¶Ғjү¶ҺtӮЖ1‘О1ӮЕҢmҢГӮөӮҪ“ъҒXӮМүс‘zҳbӮвҒAү¶ҺtӮ©Ӯз•·ӮўӮҪҳbӮЖӮөӮДҒA’ҶҺR”Һ“№җжҗ¶ӮМҲнҳbӮв’hҚиҺҝҳYҺҒӮрӮНӮ¶ӮЯҚӮ’н’BӮМҳbӮрӮөӮДӮӯӮҫӮіӮўӮЬӮ·ҒB |

Ғ@җVҠғӮЙ“`ӮҰӮзӮкӮҪ–І‘zҗ_“`—¬ӮМ“Б’·ӮМҲкӮВӮЙҒA’ҶҺR”Һ“№җжҗ¶ӮӘ‘ж“сҺҹ‘еҗнүәҒAҢR•” ‘еҗ¬—ғҺ^үпӮМҒu“ӘҺRҒ@–һҒvӮжӮи–{“yҢҲҗн—p“ҒҸpӮЖӮөӮД‘nҚмҲЛ—ҠӮрҺуӮҜӮДҚlҲДӮіӮкҒAҚ]“c“ҮҠCҢRҺt”НҠwҚZ“ҷӮЕӮаӢі—ыӮіӮкӮДӮўӮҪӮЖӮўӮнӮкӮйҒu‘е“ъ–{”І“Ғ–@ҒvҸ\–{ӮӘҠ®‘SӮИҢ`ӮЕҢpҸіӮіӮкҲшӮ«ҢpӮӘӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒBҒ@

Ғ@ӮўӮВӮМҺһ‘гӮЙӮақ|Ғi–с‘©ҒjӮрҺзӮкӮИӮў•sҗS“ҫҺТӮНӮўӮйӮаӮМӮЕҒAҒuҢы“`ҒvӮЖӮөӮД–еҠO•sҸoӮЕӮ ӮйӢZӮМ“®үжӮӘҒA•s‘N–ҫӮИӮӘӮзӮа—¬ҸoӮөӮДӮўӮйӮұӮЖӮЙӮН•®ӮиӮрҠҙӮ¶ӮЬӮ·ҒB

Ғ@‘ж“сҺҹ‘еҗнүәҒA’јҗЪҢRӮМ–ҪӮрҺуӮҜӮД‘nӮзӮкҒ@ҢRӮЕҢmҢГӮіӮкӮДӮўӮҪҺ–ҺАӮӘӮ ӮйӮМӮНҒA’ҶҺR”Һ“№ ‘nҚмӮМҒu‘е“ъ–{”І“Ғ–@ҒvӮҫӮҜӮЕӮ ӮйӮҪӮЯҒA”Һ“№җжҗ¶ӮНҸIҗнҺһҒAҗн”ЖҲөӮўӮрҺуӮҜӮДӮөӮЬӮнӮкӮЬӮөӮҪ

Ғ@Һt ’ҶҺR”Һ“№ ’ј“`ӮМҗі“қ–І‘zҗ_“`—¬ӢҸҚҮ

| Ҹү“` (җіҚА) ‘еҗX—¬ |

1:Ҹү”ӯ“ҒҒ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@ 7:ҸҮ“Ғ(үоҚц) 2:Қ¶“ҒҒ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@8:Ӣt“Ғ(•tҚһ) 3:үE“ҒҒ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@9:җЁ’Ҷ“Ғ(ҢҺүe) 4:бc“ҒҒ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@10:ҢХ—җ“Ғ(’З•—)Ғ@ 5:үA—zҗi‘Ю(”ӘҸdҠ_)Ғ@11:үA—zҗi‘Ю‘ЦӢЖ(гшҲН) 6:—¬“Ғ(Һу—¬)Ғ@Ғ@ Ғ@Ғ@ 12:”І“Ғ(”І‘Е) |

| ’Ҷ“` (—§ӢЖ) ’·’JҗмүpҗM—¬ |

1:үЎү_Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@ 6:ҠвҳQ 2:ҢХҲк‘«Ғ@ Ғ@ 7:—Ш•ФҒ@ 3:ҲоҚИҒ@Ғ@Ғ@ Ғ@8:ҳQ•ФҒ@ 4:•Ӯү_Ғ@Ғ@Ғ@ Ғ@9:‘к—Һ 5:ҺRйCҒ@ |

| үң“` (ҚАӢЖ) ҸdҗM—¬/—СҚи—¬ |

1:үа(Ңь•Ҙ)1ӮМ•ПӢЖҒ@Ғ@Ғ@Ғ@ 6:’Iүә 2:гшҲН(•ҝ—Ҝ)Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@ 7:—јӢl 3:Һl•ыҺa(ҺlҠp)3ӮМ•ПӢЖҒ@ 8:ҢХ‘– 4:ҢЛӢl(ҺOҠp)4ӮМ•ПӢЖҒ@Ғ@Ғ@9:үЙҢоҗуҢ` ҺиҢ` җ[Ң` 5:ҢЛҳeҒ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@ |

| үң“` (—§ӢЖ) ҸdҗM—¬/—СҚи—¬ |

1:ҚsҳAҒ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@6:ҚsҲб 2:ҳA’BҒ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@7:‘іҗ •Ф(Ң«ҺТ”VҺ–) 3:‘yҢһ(ҢЬ•ыҺa)Ғ@Ғ@ Ғ@8:–е“ь(үBҺМ) 4:‘Қ—Ҝ(•ъ‘Е)Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@9:•З“Y(җl’Ҷ) 5:җM•v(–й”V‘ҫ“Ғ)Ғ@10:җҝ—¬(Һу—¬/’o”І) |

| ’ҶҺR”Һ“№ҚlҲДҒ@’ј“` ‘е“ъ–{”І“Ғ–@ | |

| ‘е“ъ–{Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@”І“Ғ–@ | ҒsҠо–{”VҢ`ҒtҒ@ҢЬ–{Ғ@Ғ@Ңы“` Ғsүң”VҢ`ҒtҒ@Ғ@Ғ@ҺO–{Ғ@Ғ@Ңы“` ҒsҢы“`ҒtҒ@Ғ@Ғ@Ғ@“с–{Ғ@Ғ@”й“` |

ӢZӮМҠЁҲбӮўӮвҺvӮўҚһӮЭӮр–hӮ®ӮЙӮНҒAӢZӮМӮ·ӮиҚҮӮнӮ№ӮӘ‘еҗШӮЖӮўӮнӮкӮЬӮ·ҒBҒ@

Ғ–Ғ–Ғ–Ғ–Ғ–Ғ–Ғ–Ғ–Ғ–Ғ–Ғ–Ғ–Ғ–Ғ–Ғ–Ғ–Ғ–Ғ–Ғ–Ғ–Ғ–Ғ–Ғ–Ғ–Ғ–Ғ–Ғ–Ғ–

Ғ@Ғ@Ғ@Ғ[Ғ[Һl•ыҺRҳbҒ[Ғ[

ҒңҚb”г•җ“c•җҸpӮНҒAүҪ—¬ҒE’N—¬ӮИӮЗ—¬ӢVҒA—¬”hӮМӮИӮўҠҷ‘qҒEҺә’¬Һһ‘гҲИ‘OӮ©Ӯз

ӮҝӮИӮЭӮЙ‘«—ҳ‘ёҺҒӮМ‘cҒu”Ә”Ұ‘ҫҳYӢ`үЖҒvӮНҗV—…ҺOҳYӢ`ҢхӮМҺАҢZӮЕӮ·ҒB

Ғң•җ“c—¬•ә–@ӮМҒu•җҸpүңӢ`Ҹ‘ҒvӮЙҸ‘Ӯ©ӮкӮДӮўӮйӢZӮМ—қҳ_ӮМ‘ҪӮӯӮӘҒuӮЬӮҪӢtӮаҗ^ӮИӮиҒvӮЕ’чӮЯҠҮӮзӮкӮДӮЁӮиҒAӢZӮН—ХӢ@үһ•ПҒEҸ_“оҗ«ӮӘ‘еҗШӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮржҗӮБӮДӮўӮЬӮ·ҒBӮ»ӮөӮДӮ»ӮМҚӘ’кӮЙӮНҒu‘ҠҢӮҸҹ”VҺ–ҒvӮМ—қҳ_ӮӘҚӘ’кӮЙ–¬ҒXӮЖ—¬ӮкӮДӮЁӮиҒAҒuүңӢ`ӮНҒA“ьҗgӮЖ‘МҺJӮЕӮ ӮйҒvӮЖжҗӮўҒA“Ж“БӮМ“ьҗgӮЖ‘МҺJӮӘӮз”ӯӮ№ӮзӮкӮйӢZӮЙ“Б’ҘӮӘӮ ӮиӮЬӮ·ҒB

Ғң•җ“c—¬•ә–@ӮНҒA•җ“cҗMҢәҢцҢRҺt:ҒAҺR–{ҠЗүоӮЙӮжӮи•җ“cүЖүЖ“`•җҸpӮЙҠЗүоҺ©җgӮӘӢЙӮЯӮҪӢһ—¬ҒiӢSҲк–@Ҡб—¬ҒjҒE’zҸйҸpҒEҸйҺжҸpҒEӮЙҒAҺtӮЖ•зӮў’нҠЦҢWӮЙӮ ӮБӮҪ’ЛҢҙ–m“`ӮжӮиҺцӮ©ӮБӮҪ–m“`—¬Ң•Ҹp“ҷӮрүБӮҰӮДҢӨиrүь—ЗӮіӮкӮҪ•ә–@ӮЕӮ·ҒB

ҒңҒu•җ“c—¬•ә–@ӮМ‘cӮНҺR–{ҠЁҸ•ӮЕӮ ӮйҒvӮЖ•җ“cҢRӢLҒuҚb—zҢRҠУҒvӮМ’ҶӮЙӢLҸqӮӘӮЭӮзӮкӮЬӮ·ҒB

Ғ@Ң»‘гӮЕӮНҒAҒuҠЁҸ•ҒvӮМҺҡӮрҺgӮўӮЬӮ·ӮӘҒAҸү‘гӮНҒuҠЗүоҒvӮЕӮөӮҪҒBҗМӮНҒuү№ҒvӮӘҚҮӮБӮДӮўӮкӮОӢCӮЙӮөӮИӮ©ӮБӮҪӮжӮӨӮЕҒA‘јӮЙҠЗүоҒEҠЗҸ•ҒEҠЁүо “ҷӮМ•¶ҺҡӮӘ“–ӮДӮзӮкӮДӮўӮҪӮжӮӨӮЕӮ·ҒB

Ғ@ғGғsғ\Ғ[ғhӮЖӮөӮДҒAҒwҚ]ҢЛҺһ‘гҸүҠъӮМҗ…ҢЛ”ЛҸү‘г”ЛҺе:“ҝҗм—Ҡ–[(җ…ҢЛҢхҡӣӮМ•ғ)ӮНҒAҚb—zҢRҠУӮМ’ҶӮЙҒuҺR–{ҠЁҸ•ҒvӮМ–јӮрҢ©ӮВӮҜҒAҺ©•ӘӮМ’mӮБӮДӮўӮйҒuҺR–{ҠЗүоҒvӮЖӮМ•¶ҺҡҲбӮўӮЙҒAӮнӮҙӮнӮҙҺиҺҶӮр‘—ӮиҒu–{•ЁӮМҠЗүоӮМҺq‘·Ӯ©ҒIҒHҒvӮЖҠmӮ©ӮЯӮҪӮӨӮҰӮЕҒAҒuҠЗүоҒvӮМҒuҺq‘·ӮЕӮ ӮкӮОҚӮҠzӮЕҸў•шӮҰӮҪӮўҒvӮЖҗ\ӮөҸoӮЬӮөӮҪӮӘҒAӮ·ӮЕӮЙ‘ј”ЛӮЙҺmҠҜӮӘҢҲӮЬӮБӮДӮўӮҪҠЗүоӮМҺq‘·ҒuҠЁҸ•ҒvӮН Ӯ»ӮМ—UӮўӮр’ҡҸdӮЙ’fӮБӮҪӮ»ӮӨӮЕӮ·ҒB

Ғң•җ“c—¬•ә–@ӮНҒAҚӘҢ№‘ҫ‘cӮрҒu“ъ–{•җ‘ёҒvӮЖӮөӮДӮўӮйӮұӮЖӮ©ӮзҒA”ы‘Б•ЁӮЖҢлүрӮіӮкӮЬӮ·ӮӘҒAӮұӮкӮЙӮН–уӮӘӮ ӮиҒA“–ҺһҒAҺn‘c җV—…ҺOҳYӢ`ҢхӮӘҲЙҗЁӮМ’nӮЙҚЭӮөӮДҲЙҗЁҗ_“№Ӯр‘ё•тӮөӮДӮўӮҪҺһӮЙҒAҢ№ҺҒӮМҠwҺ–ҢЪ–в ‘еҚ]Ӣ§–[ӮӘ’ҶҚ‘Ӯ©Ӯз“n—ҲӮөӮҪ•¶ҢЈӮрүр–ҫӮіӮ№ҒAӮ»ӮкӮЬӮЕӮ ӮБӮҪ“ъ–{•җӢZӮЙҺжҚһӮЮӮжӮӨҺwҺҰӮөӮҪӮҪӮЯҒAҲЙҗЁҗ_Ӣ{ӮЙвJӮзӮкӮДӮўӮй“VҸЖ‘еҗ_ӮМ’нӮӘҒA•җҗ_ “ъ–{•җ‘ёӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮ©ӮзҒA•җ“c—¬•ә–@ӮМҢnҗ}ҸгҒA“ъ–{•җ‘ёӮрҚӘҢ№‘е‘cӮЖ”qӮөҒAӮ»ӮМүәӮЙҺА‘cҒFҗҙҳa“VҚcӮр‘ҫ‘cӮЖ‘ёӮСҒAҗV—…ҺOҳYӢ`ҢхӮрҺn‘c:ӮЖҢhӮўӢВӮўӮҫ—lӮЕӮ·ҒB

Ғң•җ“cүЖүЖ“`•җҸpӮНҒA“с‘е•Ә—фӮөӮЬӮөӮҪҒB

ҒҡҚЎҗмүЖӮЙ’З•ъӮіӮкӮҪҗMҢәӮМ•ғ җMҢХӮӘҒAҸг‘Қ—FүҘҚЦӮЖҸМӮө‘жӢгҺqӮМҗM—F–”ӮНҗMҠо(ҺO’jҒAҗM—FӮЖ“ҜҲкҗl•ЁӮМҗаӮ Ӯи)ҒnӮЙ•җ“cүЖ“`•җҸpӮр“`ҺцӮөҒAҗM—FӮНҺАҺqҒuҸҹҗз‘гҒvӮЙ“`ҺцҒAҸҹҗз‘гӮН•җҸ«ҒuҗО“cҢхҗ¬ҒvӮМҢvӮзӮўӮЕҚ•“c”ЛӮЦҺdҠҜӮөӮД“`ҸіӮөҒA’·ӮўҺһӮМ’ҶӮЕ‘ј—¬ӢVӮЖҢрӮнӮиҗiү»ӮөҒA–еҠO•sҸoҚ•“c”Л•җ“c—¬ӮЖӮөӮД“`ҸіӮіӮкӮЬӮөӮҪҒB

ҒҡҚb”г•җ“cүЖ–Е–SҢгҒA•җ“cүЖүЖҗbҒu•җ“cҚ‘ҢpҒvҒiҒuҚ‘ҢpҒvӮНҗMҢәӮМҗe‘°ӮЖү]ӮнӮкӮйӮӘҒA•җ“cүЖӮМҢn•ҲҺ‘—ҝӮМ’ҶӮЙӮН‘¶ҚЭӮөӮИӮўҒjӮӘүп’Г”ЛӮЙҸўӮө•шӮҰӮзӮкҒA–еҠO•sҸoүп’Г”Л‘е“Ң—¬ӮЖӮөӮД“`ҸіӮіӮкӮЬӮөӮҪҒB

’ҚҮ@‘ҫ“Ң—¬“`ҸіҺТӮЖӮіӮкӮйҒu•җ“cҚ‘ҢpҒvӮНҒA

1Ғj җҙҳa“VҚcӮр‘cӮЖӮ·Ӯй•җҸ«ӮЕҒA•җүЖҗӯҺЎӮМҠо‘bӮр’zӮўӮҪӮЖү]ӮнӮкӮйҒu”Ә”Ұ‘ҫҳYӢ`үЖҒvӮЖҒuҗV—…ҺOҳYӢ`ҢхҒv“сҗlӮНҢZ’нӮЕӮ ӮиҒAӮ»ӮМҢn•ҲӮЙӮНҢ№—Ҡ’©ӮвӢ`ҢoҢZ’нҒAҗV“cҒA•җ“cҒAҚЧҗмҒAӢg—ЗҒAҲкҗFҒAҺR–јҒA”©ҺRҒAҚІ’|ҒA“м•”ҒA“yҠтҒA‘јӮЙ•ӘӮ©ӮкҒAӮ»ӮМ’ҶӮ©Ӯз•җҸpӮЙ—DӮкӮҪҗl•ЁӮӘ‘ҪӮӯҗўӮЙ”yҸoӮіӮкӮДӮўӮйӮұӮЖӮ©ӮзҒA•җүЖҺРүпӮЕ‘ёҢhӮіӮкҒAҠe’nӮМҚӢ‘°ӮвҺҒ‘°ӮӘҲк—lӮЙҺtӮЖӢВӮ¬ҒAӮ»ӮМүЖҗbӮЙӮИӮйӮұӮЖӮр–]ӮсӮҫӮЖү]ӮнӮкӮЬӮ·ҒB |

| 2Ғj Ғ@•җҸpӮМ—¬ӢVӮв—¬”hӮМҺnӮЬӮиӮНҒA—җҗўӮӘҸIаҒӮрҢ}ӮҰӮД•ҪҳaӮЙӮИӮиҲА’иӮөӮНӮ¶ӮЯӮҪҚ ӮЙҗEӮр–іӮӯӮөӮҪҳrӮЙҺ©җMӮМӮ Ӯй•җҸpҺТ’BӮӘҒAҠeҚ‘ӮМ”ЛӮв‘е–јүЖӮЙҺw“м”ФӮЖӮөӮДҺdҠҜӮөӮҪӮиҒA“№ҸкӮрҠJҗЭӮөӮД–е’нӮрҸWӮЯӮйҲЧӮЙҺnӮЬӮиӮЬӮөӮҪҒB Ғ@‘fҗ«ӮвҢn•ҲӮӘғnғbғLғҠӮөӮДӮўӮИӮҜӮкӮОҺdҠҜӮаӮЕӮ«ӮёҒAӮЬӮҪ“№ҸкӮрҠJӮўӮДӮа–е’нӮӘҸWӮЬӮзӮИӮўӮұӮЖӮрҠлңңӮөҒAӢ•ӢUӮМҗж‘cӮвҢn•ҲӮр•\ҺҰӮ·Ӯй—¬ӢV—¬”hӮа‘ҪӮӯӮ ӮБӮҪӮжӮӨӮЕӮ·ҒBӮөӮ©ӮөҒAӮ»ӮМ—lӮЙӮөӮДҗ¶ӮЬӮкӮҪ—¬ӢV—¬”hӮ©ӮзӮаҺһӮМҢoүЯӮЖӢӨӮЙҚЛ”\ӮМӮ Ӯй•җҺmӮвҢ•ҺmҒEҸpҺtӮӘ”yҸoӮіӮкҒAҠmҢЕӮЖӮөӮҪ—hӮ¬–іӮў—¬ӢV—¬”hӮЖӮөӮД‘SҚ‘ӮЙ”F’mӮіӮкӮДӮўӮБӮҪҺ–ӮаҠmӮ©ӮИӮЖӮұӮлӮЕӮ·ҒB Ғ@Қ]ҢЛҺһ‘гӮЙ“ьӮБӮҪ’јҢгӮЙӮНҒA‘SҚ‘ӢK–НӮЕ—¬ӢV—¬”hӮӘ”ҡ”ӯ“IӮЙ”ӯҗ¶ӮөӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮМ’ҶӮ©Ӯз—DӮкӮҪҺАҗСӮрҺcӮөӮҪҺТӮвҒA‘fҗ°ӮзӮөӮў•җ—E“`ӮрҺcӮөӮҪҺТҒAҗVӮҪӮИ—¬ӢV—¬”hӮрӢNӮұӮөӮҪҺТ“ҷӮӘҲзӮДӮОӮ»ӮМ—¬ӢVӮН•s“®ӮМ’nҲКӮр“ҫӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮЬӮөӮҪҒBӮұӮМӮжӮӨӮЙӮөӮД–Ӣ––ӮМҚ ӮЙӮНҗҜӮМҗ”ӮЩӮЗӮМ—¬ӢV—¬”hӮӘ“ъ–{Қ‘“аӮЙ‘¶ҚЭӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB |

Ғi3Ғj Һӯ“ҮҗV“–—¬ӮНҢ•ҸpӮМҢ№—¬ӮЖӮөҒAҢГӮӯӮ©ӮзҺӯ“Ү”V‘ҫ“ҒӮЖҸМӮіӮк‘SҚ‘ӮЙ’mӮзӮкӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB Ғ@ҢгӮЙҢ•җ№ӮЖҸМӮіӮкӮй’ЛҢҙ –p“`ӮӘ‘жҺOүсүфҚ‘ҸCҚsӮМҺһҒAҺOүНҚ‘ҚЎҗмүЖӮЕҚЎҗмӢ`ҢіӮМҺqҒAҺҒҗ^ӮЙҢ•ҸpҺw“ұӮЙҚsӮБӮҪҚЫҒAҚЎҗмүЖӮЙҠсҗHӮөӮДӮўӮҪҺR–{ҠЗүоӮӘҒA–p“`Ӯр•зӮўҺt’нӮМүҸӮрҢӢӮСҢmҢГӮр•tӮҜӮДӮаӮзӮБӮДҲИҢгҒAҗe–§ӮИҺt’нҠЦҢWӮрҢӢӮсӮҫӮЖ“`ӮҰӮзӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒBӮ»ӮМҢгҠЗҸ•ӮӘ•җ“cҗMҢәӮМүәӮЙҺdҠҜӮөҒAҢRҺtӮЙҸoҗўӮөӮҪҺ–Ӯр’mӮБӮҪ |

Ғi4Ғj Ғ@ Ғ@ӢҸҚҮӮМ‘cӮЖӮөӮД–јҚӮӮўҒu—СҚиҸdҗMҒvӮа’ЛҢҙ–p“`Ӯр–KӮЛӮДҢ•ҸpӮМҺw“ұӮрҺуӮҜӮҪӮЖ“`ӮҰӮзӮкӮЬӮ·ҒB—СҚиҸdҗMӮН‘ҫ‘cӮрҗҙҳa“VҚcӮЖӮ·ӮйҢ№җ«Ӯр–јҸжӮй“yҠтҲк‘°ӮЕӮ ӮиҒA‘«—ҳ‘ёҺҒҢn•ҲӮМҺx‘°ӮЖӮўӮӨҲУҠOӮИӮЖӮұӮлӮЕ•җ“cӮЖӮМҗЪ“_ӮӘӮ ӮиӮЬӮ·ҒB |

| Ғi5Ғj Ғ@Ң№ Ӣ`үЖӮНҒA•ҪҲАҺһ‘гҢгҠъӮМ•җҸ«ӮЕҒAҢ№—ҠӢ`ӮМ’·’jӮЕӮ·ҒB”Ә”Ұ‘ҫҳYӮМ–јӮЕӮа’mӮзӮкҒAҸүҠъӮМ•җҺmҺРүпӮМ‘г•\“Iҗl•ЁӮЕҒAҢгӮЙҠҷ‘q–Ӣ•{ӮрҠJӮўӮҪҢ№—Ҡ’©ҒAҺә’¬–Ӣ•{ӮрҠJӮўӮҪ‘«—ҳ‘ёҺҒӮИӮЗӮМ‘cҗжӮЕӮ·ҒB |

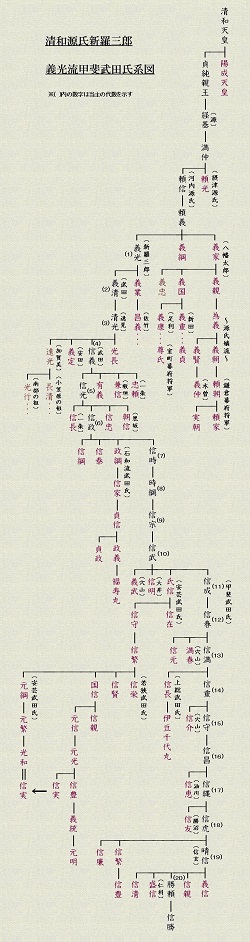

| Ғi6Ғj Ғ@Ң№Ӣ`ҢхӮНҗV—…ҺOҳYӢ`ҢхӮЖҸМӮөҒA”Ә”Ұ‘ҫҳYӢ`үЖӮМҺА’нӮЕӮ·ҒBҗV—…ҺOҳYӢ`ҢхӮНҚb”г•җ“cүЖӮМҺn‘cӮЕӮ ӮиҒAӮ»ӮМ’јҢaҺq‘·19 ‘г–ЪӮЙ•җ“cҗMҢәӮӘ’aҗ¶ӮөӮДӮўӮЬӮ·ҒB |

Ғi7Ғj ҒyҗMҢәӮН7’j4Ҹ—ӮМҺqҺқӮҝ ҒңҗіҺә(ҺOҸрӮМ•ы)ӮМҺqӮЙӮНҒAҮ@Ӣ`җM(’·’j)Ғ@ҮAҗMҗe[—ҙ•у] (Һҹ’j)–У–ЪҮBҗM”V (ҺO’j)Ғ@’·Ҹ—Ү@ү©”~ү@ (–kҸрҺҒҗӯҗіҺә)Ғ@ҺҹҸ—ҮAҢ©җ«ү@Ғ@(ҢҠҺRҗMҢNҗіҺә)Ғ@ҺOҸ—ҮBбБ—ҙү@(–Ш‘\Ӣ`Ҹ№җіҺә)’КҸМҒAҗ^—қ•P (‘ӨҺә(–ыҗм•vҗlҒjӮМҺqӮЖӮаӮўӮнӮкӮДӮўӮйӮӘ•s–ҫ ҒZ‘ӨҺә(җz–KӮМ•ы)ӮМҺqӮЙҒAҮCҸҹ—Ҡ (Һl’j)Ғ@’·ҢZӮМӢ`җMӮӘ”p’„ӮіӮкҒAҺҹҢZӮМҗMҗeӮНҺӢҠoҸбҠQҒAҺOҢZӮМҗM”VӮН‘ҒҗўҢӢүКҒAҗMҢәӮМҗАӢҺҢгҒAӢ}зҜ•җ“cүЖ–{үЖӮМҢгҢpҺТӮЖӮИӮйӮаҒA’·ҺВӮМҗнӮЕҺS”sҒA“V–ЪҺRӮМҗнӮўҢгҺ©ҠQ(Ӣқ”N37ҚО)’„ҺqҗMҸҹӮаҺһӮр“ҜӮ¶ӮӯӮөӮДҺ©ҠQҒAҚb”г•җ“cүЖ–Е–SҒ@ ҒZ‘ӨҺә(–ыҗм•vҗl)ӮМҺqӮЙҒAҮDҗ·җM(ҢЬ’j)Ғ@җMҢәӮМҲУҢьӮЙӮжӮиҗM”ZҚ‘ҲА“ЬӮМҗmүИүЖӮрҢpҸіҒBҸҹ—ҠӮЙҺdӮҰӮДҚӮү“ҸйӮЕ‘cҗвӮИ“ўҺҖҒBҮEҗM’е(ҳZ’j)Ғ@Ҹx“ҢҢRҠӢҺRүЖӮЦ—{ҺqӮЙҸoӮіӮкӮйҒBҢZҸҹ—ҠӮМҺҖҢгҒAҚb•{‘PҢхҺӣӮЙӮДҺ©җnҒ@ҮCҸј•P(“ҝҗмүЖҚNӮМ•ЫҢмӮМҢіҸoүЖӮөӮДҗMҸј“т)”ӘүӨҺqӮЙӮДҗ¶ҠUӮрҸIӮҰӮйҒBҢЬҸ—ҮDӢe•P(ҸгҗҷҢiҸҹҗіҺә) ҒZ‘ӨҺә(”H’ГҢд—ҫҗl)ӮМҺqӮЙҒAҮFҸoүЖӮөӮДҢә—іӮЖ–јҸжӮйҒBҲА“cүЖӮМ—{ҺqӮЙ“ьӮиҒAҲА“cҺOҳYҗMҗҙӮр–јҸжӮйҒB•җ“cүЖ–Е–SҢгҒAҺo–…ӮМүЕӮ¬җжҸгҗҷҢiҸҹӮМӮЖӮұӮлӮЙҗgӮрҠсӮ№83ҚОӮӯӮзӮўӮЬӮЕҗ¶Ӯ«ӮйҒB ҒҰҗіҺәҺOҸрӮМ•ыӮМҺҹ’jӮМ—ҙ•уӮНҒA–У–ЪӮЕӮ ӮБӮҪӮҪӮЯ–ҪӮр‘_ӮнӮкӮйҠлҢҜӮӘҸӯӮИӮ©ӮБӮҪӮӘҒAҗD“cҗM’·ӮНҺ·қXӮЙ’ЗӮБӮҪҒB |

| Ғi8Ғj Ғ@Ң»ҚЭӮМ•җ“cҗMҢәӮМҺq‘·ӮНҒAҮAҗMҗe[—ҙ•у] (Һҹ’j)–У–ЪӮМ’јҢnҺq‘·ӮЕҒAҒu•җ“c–MҗM16җўҒvҒu•җ“cүpҗM17җў(җV“–Һе)ҒvӮӘҚЭӮөҒA ‘еҗі5”NӮЙӮН •җ“cҗMҢәҢцӮМҢчҗСӮрҸМӮҰӮД“VҚcӮжӮиҸcҺOҲКӮрҺ’ӮБӮДӮЁӮзӮкӮЬӮ· |

Ғi9ҒjҗMҢәҢцҢPҢҫ |

Ғi9Ғj |

җMҢәӮМҺҹ’jҒF•җ“cҗMҗeҒi—ҙ•уҒjӮМ’јҢnҺq‘·Ғ@•җ“c–MҗM16җў |

|

•җ“cүpҗM17җў(җV“–Һе) |

| Ғi10Ғj “Ӯ“ЛӮЙ!!Ғ@ҺF–ҖҒiҺӯҺҷ“ҮҒjӮМҺҰҢ»—¬ӮМҳbӮЕӮ·ӮӘҒIҒIҒA 40”NӮЩӮЗҗМҒAҠпӢцӮЙӮаҺF–ҖӮМҗlҺaӮи”јҺҹҳYҒu’Ҷ‘ә”јҺҹҳYҒvӮұӮЖӢЛ–м—ҳ–ҫӮМ‘·!ӮЖӮўӮӨҳV•wҗlӮЖ’mӮиҚҮӮӨӢ@үпӮӘӮ ӮиҒAӮ»ӮұӮЕӢЛ–м—ҳ–ҫӮМҗ^ҺАӮМҗl•Ё‘ңӮр‘ҪӮӯ•·Ӯ©Ӯ№ӮДӮўӮҪӮҫӮўӮҪҺһҒAҲк”К“IӮЙ“`ӮҰҢкӮзӮкӮДӮўӮйӮўӮйҗl•Ё‘ңӮЖӮНӮ©ӮИӮиҲбӮБӮДӮўӮҪҺ–ӮрҒAӮУӮЖҺvӮўҸoӮөӮЬӮөӮҪҒB Ӯ»ӮМ’ҶӮЕҲуҸЫӮЙҺcӮБӮДӮўӮйҳbӮр“сҒAҺOҸРүоӮөӮЬӮ·ҒB ҒҡӢЛ–мӮМҢ•ҸpӮНҒA–тҠЫҺҰҢ»—¬ӮЖӮ©ҒA–м‘ҫ“ҒҺҰҢ»—¬ӮЖӮ©ү]ӮнӮкӮДӮўӮЬӮ·ӮӘҒA‘SӮӯӮМүд—¬ӮҫӮ»ӮӨӮЕӮ·ҒBҳV•wҗlӮӘү]ӮӨӮЙӮНҒuүдӮӘүЖӮН‘е•П•nӮөӮўүәӢү•җҺmӮЕӢа‘K“IӮЙ“№ҸкӮЙ’КӮӨ—]—TӮН–іӮ©ӮБӮҪӮМӮЕҒA”јҺҹҳYӮН“ъҒX”ЁҚмӢЖӮМҚsӮ«ӢAӮиӮМ“r’ҶӮЙӮ ӮБӮҪҺҰҢ»—¬“№ҸкӮМҢmҢГӮр”В•ЗӮМҢ„ҠФӮ©Ӯз”`Ӯ«Ң©ӮДҒAӢAӮБӮДӮ«ӮДӮН“кӮЕ”ӣӮБӮҪҗd–Ш‘©ӮвҒAӮФӮзүәӮ°ӮҪ–Ш•РӮЙ–Ш–_ӮЕӮРӮҪӮ·Ӯз‘ЕҚһӮЭҒAҸC“ҫӮөӮҪүд—¬ӮИӮсӮЕӮ·ӮжҒvӮЖҳbӮіӮкӮҪҒB ҒҡүЖӮЙӮНӮжӮӯҗјӢҪ—Іҗ·ӮіӮсӮӘҒAҒwӮжӮӨҒI”јҺҹҳYӮНӢҸӮйӮ©ҒIҒxӮЖ—VӮСӮЙ—ҲӮДӮўӮҪӮМӮЕҒAҺqӢҹ’BӮНҸбҺqӮЙҺwӮЕҢҠӮрӢуӮҜӮД”`Ӯ«Ң©ӮөӮДӮўӮҪӮМӮҫӮ»ӮӨӮЕӮ·ҒB ҒҡҒu”јҺҹҳYӮНҗlҺaӮи”јҺҹҳYӮЖӢ°ӮкӮзӮкӮДҒAүҪҗlӮаҗlӮрҺaӮБӮҪ—lӮЙү]ӮнӮкӮДӮўӮЬӮ·ӮӘҒAҺАҚЫӮЙҗ¶ҠUҗlӮрҺaӮБӮҪӮМӮНҲкҗlӮҫӮҜӮИӮсӮЕӮ·ӮжҒBӮ»ӮкӮаҚЎӮЕҢҫӮӨҒAҒuҗі“––hүqҒvӮЕҺ©•ӘӮрҺзӮйӮҪӮЯӮЕӮ ӮБӮДҒAӮҜӮөӮДҢкӮи“`ӮҰӮзӮкӮДӮўӮйӮжӮӨӮИ•|ӮўҗlӮЕӮН–іӮӯҒAӢ`—қҗlҸоӮЙҢъӮў—DӮөӮўҗlӮИӮсӮЕӮ·ҒvӮЖҳbӮөӮДӮўӮҪӮҫӮўӮҪҺ–ӮрҺvӮўҸoӮөӮЬӮөӮҪҒB Ӯ ӮМҚ ӮЙғXғ}ғzӮӘ—LӮБӮҪӮИӮзҳ^ү№ӮөӮДӮЁӮҜӮҪӮМӮЙӮИҒ[ҒvӮЖҺc”OӮЕӮ·ҒB |