幻の雨龍鉄道

沼田町は雨竜川北岸にある農業の中心の街だ。

富山から移住した沼田氏の開拓に始まる。

農産が豊富で食用ユリ、ジャガイモ、米類を生産する。

標高136m付近、沼田ダムにより作られたホロピリ湖に存在する

浅野地区選炭場付近である。

昭和30年時の浅野地区は人口5,000人、

ニューテアトルという常設の映画館も存在したというから驚きだ。

戦中のニューテアトルには上映ごとに深川から映画技師が来館していた。

整流器などが無く、木の樽の食塩水に電極板を入れて直流変換を行っていた。

そのため温度上昇により、上映時の明るさが変化し技師の手を煩わせた。

戦後は労働組合文化部が自主上映、

5円から税が掛かるため、4円99銭で運営されていた。

双辰坑 選炭場側坑口である。

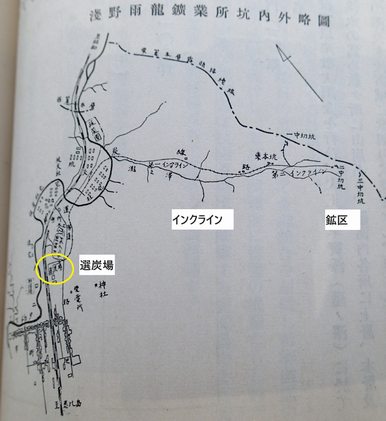

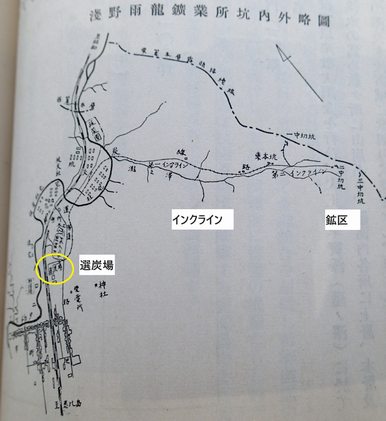

雨龍鉱業所時代、選炭場と鉱区は非常に離れており、

インクラインや坑内輸車路などを接続して石炭を搬出していた。

マウスon 双辰坑

マウスon 双辰坑

図は昭和24年頃、双辰坑開削前の坑外図である。

当時は選炭場から坑外輸車路1,400m、坑外水平電車路900mも離れた末広坑坑口より出炭していた。

炭鉱技術 昭和29年7号によると運搬コストがかかり、その能率向上にも大きな足枷となっていたとある。

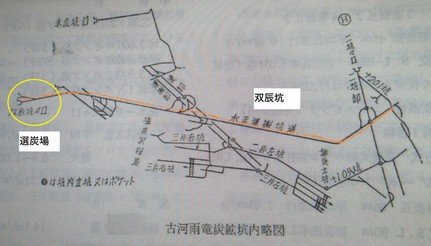

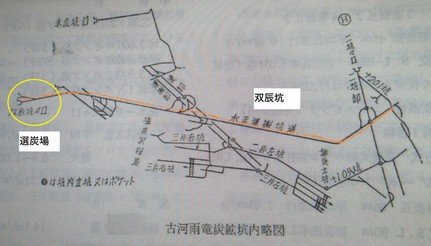

双辰坑開削後、北海道鉱工業開発計画調査 昭和37年度版による坑外図だ。

この運搬路合理化のために昭和27年7月、選炭場付近から開坑し、

最奥の二坑までの4㎞ほどに通洞(水平坑道)が掘削された。

かつての林道は既に使用されることなくご覧の廃道状態だ。

選炭場から鉱区である第二坑付近を目指して、

片道約6㎞の徒歩となる。

残雪の道を進む。

空知や釧路炭田発見は明治9年(1876)頃のライマンによる調査に起因している。

しかし雨竜炭田の発見はその時期から大きく経過した明治26年~30年ごろと言われる。

林道は決壊寸前の個所もある。

大正3年(1914)に第一次大戦が勃発すると、その好景気の後押しもあり、

雨竜炭田の炭鉱開発も加速する。

炭鉱開発には運炭路線の敷設が必項となるため

当時、計画されたのが深川-石狩沼田間の留萌本線に雨竜炭田から接続する

『雨龍鉄道株式会社』の設立だ。

これは実際に工事も進められたものの、

しかし、関東大震災などの影響による景気後退により

大正15年(1926)に頓挫することとなる。

当時の物ではなさそうだがヒューム管が廃棄されている。

遡ること明治43年(1910)には明治憲法下における立法機関である帝国議会において

『留萌築港計画』が決定する。

これは北海道の日本海側の物流拠点が留萌に決定したこととなる。

林道が完全に決壊している。

留萌港は世界3大波濤(はとう)と呼ばれるほど海が荒れる。

それでも留萌川の直線化や副港の排水溝築設、港湾都市としての市街地整備

と共に内陸部の開発にも重点を置くことで構想は進んだ。

山中深くにも砂防ダムが存在する。

やがて昭和(時代)に入り雨竜炭田からの炭鉱鉄道敷設と

臨港鉄道と設備の経営を行う『留萌鉄道桟橋(株)』が設立された。

配管が川床で朽ちている。

その後、同社の港湾部門を国鉄に譲渡し、『留萌鉄道(株)』に変更される。

つまり不況の中の炭田開発は留萌港の開発で加速、

港湾都市の発展にとともに雨竜炭田の開発が並走したこととなる。

歩き始めて約4.5㎞。

廃道から少し入ると、

何か遺構がある。

これはどうやら排気風洞のようだ。

朽ちた巨大な扇風機跡、

目的でもあった排気立坑跡に到達だ。

かなり大きな扇風機施設だ。

北海道鉱工業開発計画調査 昭和39年3月版によると、

二坑左坑に接続する+201m排気立坑の存在が記載されている。

マウスon 坑外図

マウスon 坑外図

設備は溶接ではなくリベット止めの構造だ。

部材状態で搬入し、現地で組み立てたのかもしれない。

既に鋼製の部品も腐食が激しい。

ファンの部分も色濃く残る。

資料では18馬力富士電機製大型ローカルファンとある。

風量350m3/minの能力だ。

スクラムベルトのかかるプーリーは10連だ。

5本のVベルトが一体となったベルトが2本掛かるようだ。

相手側は電動機、つまり駆動用のモーターと接続するようだ。

マウスon ターボファン

マウスon ターボファン

右手の排気風洞から上部へ気流は流れる。

複雑な坑道内の換気やガスの希薄のための、

換気施設跡だ。

マウスon 気流

マウスon 気流

排気立坑の深さは132m。

二片左坑と二坑卸の間に存在したかつての通気施設。

今はもう稼動しない。

排気立坑から更に上流を目指す。

沢にはレールが朽ちている。

目指すは第二坑の鉱区だ。

二坑鉱区に入ると人工的な平場が続く。

選炭場と繋ぐ『双辰坑』は末広坑や二坑/三坑地帯に及び、

雨龍炭礦総合開発の根幹となる坑道工事となった。

双辰坑は選炭所付近の標高135.97mから一直線で

勾配1/500、1,493mで旧坑東本坑に接近、

この位置は始点から+140.8mとなる。

双辰坑と交差する東本坑は昭和5年開坑、

昭和16年に自然発火を起こし

坑内火災が拡大したため、水没放棄された旧鉱だ。

鉱区に到達したが悉く治山されている。

いわば地下の巨大水タンクである東本坑から常時ある程度の滲水がしており、

双辰坑の穿孔に注意しながら水抜きを行う必要があった。

旧輸車路が大きく決壊している。

東本坑との交差部分では、双辰坑の保坑(覆工)は通常の坑道より重厚で、

コンクリートブロックや乾燥した粘土を積み重ねる処理が行われた。

二坑坑口辺りまで探索を行ったが、

遺構は皆無で、

最奥にも平場が広がるのみだ。

どこまでも続く鉱区跡の治山風景。

双辰坑の出炭量は16,170t/月。

当時、古河全鉱出炭量の12%を雨竜が担っていた。

今回の第二坑につきましては井手口様

より多数の情報提供を頂きました。

この場をお借りして、お礼申し上げます。

戻る

マウスon 双辰坑

マウスon 双辰坑

マウスon 坑外図

マウスon 坑外図

マウスon ターボファン

マウスon ターボファン

マウスon 気流

マウスon 気流