国営化への目論見

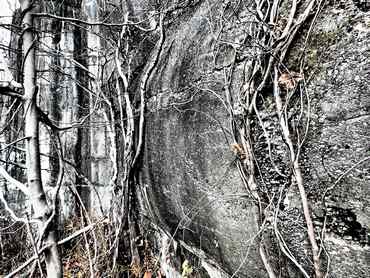

快晴の10月下旬、市街地からは遠く離れた山中だ。

山岳地帯にある歌志内の市街地は主として

ペンケウタシュナイ川の沿岸域に形成されている。

街の開発は北海道炭鉱鉄道会社(北炭)によって始まり、

明治23年(1890)に空知採炭所を歌志内に設置、

16kmの道路敷設や事務所、鉱員社宅などが建設された。

付近には鋼製のタンクのような遺構がある。

歌志内は当時、滝川村から分村した奈江村の一地区であったが、

やがて明治23年(1897)に歌志内村として自治体化した。

歌志内村が市制を引いたのは昭和33年(1958)であり、

当時の市制要件が人口5万人以上であったものの、

全国500市の半数近くが人口5万人未満だったため、

陳情をもって一時的に3万人以上での移行申請が認められた。

森の奥に建築物が見える。

恐らく目的の北部排気立坑だ。

坑道への通気を司る施設跡だ。

かなりの規模の施設だ。

コンクリート製の建屋に円形の内筒直通マンホールがあり、

それは木材で塞いである。

歌志内市と隣接する上砂川地区には

三井砂川鉱業所

があった。

鉱区は歌志内/砂川の境界を跨ぎ、

歌志内側63.5%、砂川36.5%となっていた。

扇風機に繋がる建屋のみの残存だ。

昭和初期には砂川町の意向により鉱区の砂川側への境界変更が申請されたが、

これは行政訴訟となり、結果的に境界変更は行われなかった。

ところが戦後、上砂川地区が砂川町から分立することで、

歌志内の一部が割譲されることとなった。

つまり上砂川町は三井砂川鉱業所開基の街と言える。

ここではかつて電動機(モーター)に繋がれた、

シロッコ型の扇風機が回転し、

坑道の換気のために空気を吸い出していたのだ。

北炭の閉山が決定的となった昭和38年(1963)以降、

企業誘致を条例化し積極的に誘致活動を行い、

歌志内市街地には11社の企業進出が決定した。

草生して巨大な遺構が山中に残る。

しかしながら平成31年(2019)現在での進出企業の操業状態は、

7社と経営不振で撤退する企業も相次ぐこととなる。

石炭産業が斜陽化し、住友歌志内炭鉱閉山前年の昭和45年(1970)、

歌志内市基本構想が策定されるなかで、

市は『石炭国有化推進歌志内本部』を設置した。

電気関係や駆動系の遺構は残っていない。

推進本部の設置は『炭鉱都市』として自立するうえで、

『石炭産業の国有化』を視野に入れた構想だった。

国策による石炭産業の管理を期待し、

産業振興として街を挙げて石炭産業の安定化を求めたものだが、

現実には石炭産業が国営化されることはなく、

結果的に希望的観測は頓挫することとなった。

戻る