《目次》

※目次からリンクしています

直径数㎜~30㎜程度の砂利の層の上に1㎜以下の砂の層があり、

その全厚みは10㎝~1.3m程度の砂層に水を通してろ過するのである。

微細な浮遊物は砂の上層で捕捉されたり、砂利内の微生物によって吸着され浄化される。

連続してろ過を続けていると、砂層が目詰まりを起こし本来のろ過機能が低下することがある。

その際は下流側から激しい水流をもってろ材を洗浄したりする。

これが『逆洗』と呼ばれる洗浄工程である。

ろ過の方法には大きく分けてろ過する水の流速の違いから『緩速ろ過方式』と『急速ろ過方式』がある。

緩速ろ過は19世紀にイギリスで発祥した方法で、戦後の日本では一般的なろ過方法だった。

ところがアメリカの指導もあり、新設の浄水場では急速ろ過方式が採用され、

現在では水量比で緩速ろ過方式を採用している浄水場は4%に留まっている。

玉石、粗砂利、砂利、粗砂などを各20~15cm敷きこんだ上に

さらに細砂を90~100cmの厚さに重ねた砂層に、3~6m/日というゆっくりした速度で水を通す。

砂の隙間での浮遊物の吸着に加え、砂槽内の付着微生物による浄化が行われる。

速度に対し、ろ過装置は必然的に大規模となり水質の変動は大きい。

濁りや細菌、有機物、鉄やマンガン除去など浄化機能は高い。

結果的に滅菌の塩素注入量も少量で済む二次的効果がある。

アメリカ発祥の方法で、緩速ろ過の30~50倍という

高いろ過速度を持ち、狭い面積で多量の水が浄化できる。※目次からリンクしています

1.浄水場設置に至る経緯

浄水場設置工事開始の2年前、昭和40年(1965)の『簡易水道認可申請書』には以下とある。

【水道事業経営を必要とする理由】

浄水場設置前の近隣飲料水状況としては、市街背面の山岳からの表流水を使用していたが、

一帯が炭鉱地帯で表土が浅く、地下水が皆無に等しかった。

浸透水は水質不良で、例年地区住民に消化器系伝染病が発生していた。

【水道を敷設した場合の効果】

地域の衛生環境整備は住民の長年の要望であり、 赤痢などの蔓延とその防疫費の減少が期待された。

水量不足、消防水利の確保と共に生活文化向上のために水道事業は急を要するとされた。

【水道敷設のための協議】

営林署経由の取水が確実かどうかの現地確認とその水理計算が行われ、

次いで既に敷設されていた炭鉱水道からの分水について炭鉱事業者と街による協議が行われた。

【ポリ塩化アルミニウム(PAC)】

ポリ塩化アルミニウムは、水道用にはAl2O3(酸化アルミニウム)

濃度10~11%のものが現代では使用される。酸性でpH3.5~5、

無色~黄味がかった薄い褐色の透明な液体である。

PACは懸濁成分が浮遊している水中に注入されると加水分解してプラスの電荷を持ち、

浮遊物同士の反発をなくして凝集させ、大きな塊(フロック)を生成して沈殿させる。

適用pH域が広いため、 近年では凝集剤としてよく使用されている。

【硫酸アルミニウム(硫酸バンド)】

硫酸アルミニウムは、水道用にはAl2O3(酸化アルミニウム)濃度8%のものがよく使用され、

酸性でpH3~4、無色~極めて薄い黄味がかった透明な液体である。

別の用途としては消火器用の薬剤である。

硫酸バンドの「バンド」は、漢字では「礬土」と記載する。

「礬土」の意味は「酸化アルミニウム」の通称である。

硫酸バンドを加えた水を、消石灰等でpH5~7にすると、

水酸化アルミニウムのミクロフロックが生じる。

液体硫酸バンドよりもPACのほうが少量で凝集効果を発揮し、

また、硫酸バンドは「酸」性が強いので、水を酸性にしやすい短所がある。

硫酸バンドは、次式で表される水酸化アルミニウムと硫酸による反応によって 製造することができる。

2Al(OH)3+ 3H2SO4 →Al2(SO4)3 + 6H2O

沈殿池では混濁物質や混和池で生成したフロックの大部分を重力によって沈殿除去し、

後続のろ過池への負荷を減少させるのが目的だ。

沈殿池は沈殿機能、緩衝機能、排泥機能の三機能を担っている。

沈殿機能は流入してきた水の濁質を効率よく沈殿させる働きで、

流量÷沈殿池の面積=表面負荷率(≒除去率(mm/min))と考えると、

除去率を向上させるためには池の表面積を増やし、フロックの沈降速度を早く、

そして、流量を小さくすることが必要となる。

具体的には沈殿池に傾斜版を配置して沈降距離を少なくしたり、

フロックを大きく重くしたりすることで除去率upが図られる。

緩衝機能とは原水の水質変動を極力抑えて、薬品の注入などにより、

適切に管理することで、処理前後の水質の大きな変動を抑えることである。

ろ過池では凝集後の沈殿池の上澄み水の中にまだ残っている微細な浮遊物の除去を行う。【水道事業経営を必要とする理由】

浄水場設置前の近隣飲料水状況としては、市街背面の山岳からの表流水を使用していたが、

一帯が炭鉱地帯で表土が浅く、地下水が皆無に等しかった。

浸透水は水質不良で、例年地区住民に消化器系伝染病が発生していた。

【水道を敷設した場合の効果】

地域の衛生環境整備は住民の長年の要望であり、 赤痢などの蔓延とその防疫費の減少が期待された。

水量不足、消防水利の確保と共に生活文化向上のために水道事業は急を要するとされた。

【水道敷設のための協議】

営林署経由の取水が確実かどうかの現地確認とその水理計算が行われ、

次いで既に敷設されていた炭鉱水道からの分水について炭鉱事業者と街による協議が行われた。

2.浄水場の機能

浄水施設は導水設備によって川から導かれた原水を、

沈殿・ろ過・消毒等の処理を行い、水道法で定められた水質基準に、

適合する安全な水にするための施設である。

取水した水の混濁している浮遊物を薬品で固めて沈殿、

上澄み浄水を更にろ過し、最終的には塩素消毒による滅菌を行う。

コロイド(0.1~0.001マイクロメートル程度の極微細な粒子が 液体・気体・固体などの媒体中に分散している状態)溶液中に

凝集剤などを添加したとき、その微粒子が集合しより大きな 凝集体となった綿くず状の沈殿物のこと。

【フロック形成メカニズム】

重炭酸カルシウムや重炭酸マグネシウムなどのアルカリと作用して

水酸化アルミニウムを形成する。

Al(SO4)3 ・18H20 十 3Ca(HCO3)2

→ 2Al(OH)3+3CaSO4 十 6CO2 十 18H2O

Al2(SO4)3・18H20 十 3Mg(HCO3)2

→ 2Al(OH)3 十 3MgSO4 十 6CO2+18H20

最終的に生成される微粒子は正+の電荷を帯びており

負-に帯電する混濁物質と結びついてフロックを作る。

この成長したフロックは極めて沈殿しやすく、 次工程の沈殿池で分離沈殿させる。

凝集剤とは濁った水をきれいにするための薬剤のこと。

水中に濁質として存在している微細粒子の表面はマイナスの電荷を帯びており、

お互いに反発しあっている為安定な状態を保っている。

その状態ではいつまでも水中に微細なゴミが浮いたままだ。

そこにある薬剤を添加すると 水中のアルカリ分と反応しプラスの電荷を帯びた水酸化アルミニウムを生成する。

濁質中の微細粒子表面のマイナス電荷をプラスの電荷が中和する事で凝集が起こり、 これが基礎フロックと呼ばれ、

このフロックは微粒の濁質も吸着し大きく重くなり沈降する。

フロックの沈降速度は粒径の2乗に比例して大きくなるため、

固液分離する場合にフロックは大きいほど有利である。

一般に浄水場で凝集剤として使用される薬剤はPACとバンドである。

沈殿・ろ過・消毒等の処理を行い、水道法で定められた水質基準に、

適合する安全な水にするための施設である。

取水した水の混濁している浮遊物を薬品で固めて沈殿、

上澄み浄水を更にろ過し、最終的には塩素消毒による滅菌を行う。

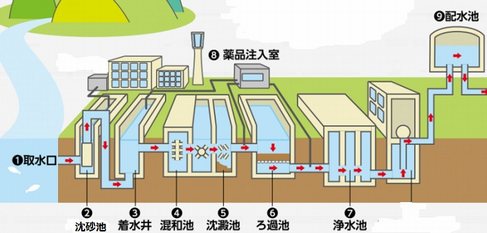

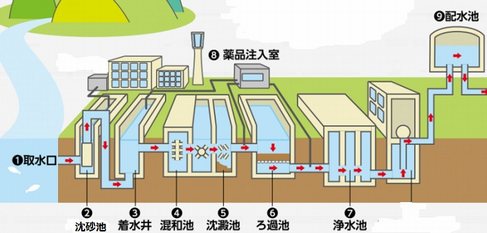

2.1 浄水場の流れ

一般的な浄水場の工程は次のA→Iとなる。

A,川の水を取り入れる【①取水口(しゅすいこう)】

B,水の中に混ざっている砂などを沈めて取りのぞく【②沈砂池(ちんさち)】

C,混和池(こんわち)に流れこむ水の量を調整【③着水井(ちゃくすいせい)】

D,薬を入れ、水の中の細かい不純物を塊にする【④混和池(こんわち)】

E,塊り重くなった不純物を沈殿させて、上澄み浄水を採取する【⑤沈殿池(ちんでんち)】

F,塊となった細かなゴミや砂を沈める【⑥ろ過池(ろかち)】

F-1,緩速ろ過池→原水を砂の層に対してゆっくり(1日4~5m)通過させて、

砂の表面の微生物の働きによって水の中の濁りや細菌などを取り除く方法

F-2,急速ろ過池→濁りを集める凝集剤を注入して原水に混ざっている濁りを除去する方法

(1日120~150mという 速さで水を通過)

G,塩素を入れて消毒【⑧薬品注入設備(やくひんちゅうにゅうせつび)】

H,きれいになった水をためる池【⑦浄水池(じょうすいち)】

I,山の上のタンクに浄水を汲み上げ、そこから街に送水する【⑨配水池(はいすいち)】

水の流れを落ち着かせるのがその役目である。

水位の安定を図り、原水の水質測定、原水の下流への配分、

次工程の薬品注入や沈殿ろ過などの一連の浄水処理の安定化のために設けられる。

流入部にはバルブを取り付けて、流量調節を行う。

それでも高水位になった場合に備えて、越流設備(あふれさせる)を設ける。

着水井の滞留時間は1.5分以上、水深は3.0~5.0m。

原水に含まれる不純物(にごり)を取り除くために凝集剤などの薬剤を混ぜる槽。

川の水にはプランクトンや藻類、自然界に存在する不溶性の微細粒子が多く浮遊している。

これらはマイナスの帯電しており、粒子同士が反発しあって、

結束することなく沈殿せずにいつまでも浮遊する。

そこで、ここにプラス荷電をもつ凝集剤を添加すると荷電が中和され凝集が起こる。

つまり浮遊していた混濁物が互いに結び付き、

コンプレッサーによる空気の吹き込みにより循環が加速、

大きく重い粒子に変化する。

この集結したより大きい粒子はフロックと呼ばれ、

ここで使われる凝集剤は、かつては硫酸バンド、現代ではPAC(ポリ塩化アルミニウム)などである。

フロック(FLOC:かたまり)とは水中の細かなゴミ類が集まって固まったもの。A,川の水を取り入れる【①取水口(しゅすいこう)】

B,水の中に混ざっている砂などを沈めて取りのぞく【②沈砂池(ちんさち)】

C,混和池(こんわち)に流れこむ水の量を調整【③着水井(ちゃくすいせい)】

D,薬を入れ、水の中の細かい不純物を塊にする【④混和池(こんわち)】

E,塊り重くなった不純物を沈殿させて、上澄み浄水を採取する【⑤沈殿池(ちんでんち)】

F,塊となった細かなゴミや砂を沈める【⑥ろ過池(ろかち)】

F-1,緩速ろ過池→原水を砂の層に対してゆっくり(1日4~5m)通過させて、

砂の表面の微生物の働きによって水の中の濁りや細菌などを取り除く方法

F-2,急速ろ過池→濁りを集める凝集剤を注入して原水に混ざっている濁りを除去する方法

(1日120~150mという 速さで水を通過)

G,塩素を入れて消毒【⑧薬品注入設備(やくひんちゅうにゅうせつび)】

H,きれいになった水をためる池【⑦浄水池(じょうすいち)】

I,山の上のタンクに浄水を汲み上げ、そこから街に送水する【⑨配水池(はいすいち)】

2.2 取水口

堰堤(ダム)などでせき止めた水を導水路に取り込む入口。

河川水や貯水池などの水面・水深の比較的安定した水源から

大規模に取水する。

取水口から流れてきた水を一旦穏やかにして、

水と一緒に流れ込む砂などを池の下に沈めて取り除くところ。

一般に取水口から近く、取水ポンプの保護のためポンプの上流に設置される。

池の形状は長方形で、水路断面は滑らかに拡大される。

これは流速を緩やかに落として、渦流を発生させないためだ。

構造は鉄筋コンクリート製、長さは幅の3~8倍、

有効水深は3~4m、堆砂深さは0.5~1mとする。

池底勾配は中央部に溝を設け、排水溝に向かい 「1/100」 距離100mで高さ1m下る 程度となっている。

河川や湖沼などから送水されてきた水が最初に到着する水槽。河川水や貯水池などの水面・水深の比較的安定した水源から

大規模に取水する。

2.3 沈砂池

取水口から流れてきた水を一旦穏やかにして、水と一緒に流れ込む砂などを池の下に沈めて取り除くところ。

一般に取水口から近く、取水ポンプの保護のためポンプの上流に設置される。

池の形状は長方形で、水路断面は滑らかに拡大される。

これは流速を緩やかに落として、渦流を発生させないためだ。

構造は鉄筋コンクリート製、長さは幅の3~8倍、

有効水深は3~4m、堆砂深さは0.5~1mとする。

池底勾配は中央部に溝を設け、排水溝に向かい 「1/100」 距離100mで高さ1m下る 程度となっている。

2.4 着水井

水の流れを落ち着かせるのがその役目である。

水位の安定を図り、原水の水質測定、原水の下流への配分、

次工程の薬品注入や沈殿ろ過などの一連の浄水処理の安定化のために設けられる。

流入部にはバルブを取り付けて、流量調節を行う。

それでも高水位になった場合に備えて、越流設備(あふれさせる)を設ける。

着水井の滞留時間は1.5分以上、水深は3.0~5.0m。

2.5 混和池

川の水にはプランクトンや藻類、自然界に存在する不溶性の微細粒子が多く浮遊している。

これらはマイナスの帯電しており、粒子同士が反発しあって、

結束することなく沈殿せずにいつまでも浮遊する。

そこで、ここにプラス荷電をもつ凝集剤を添加すると荷電が中和され凝集が起こる。

つまり浮遊していた混濁物が互いに結び付き、

コンプレッサーによる空気の吹き込みにより循環が加速、

大きく重い粒子に変化する。

この集結したより大きい粒子はフロックと呼ばれ、

ここで使われる凝集剤は、かつては硫酸バンド、現代ではPAC(ポリ塩化アルミニウム)などである。

2.5.1 フロック

コロイド(0.1~0.001マイクロメートル程度の極微細な粒子が 液体・気体・固体などの媒体中に分散している状態)溶液中に

凝集剤などを添加したとき、その微粒子が集合しより大きな 凝集体となった綿くず状の沈殿物のこと。

【フロック形成メカニズム】

重炭酸カルシウムや重炭酸マグネシウムなどのアルカリと作用して

水酸化アルミニウムを形成する。

Al(SO4)3 ・18H20 十 3Ca(HCO3)2

→ 2Al(OH)3+3CaSO4 十 6CO2 十 18H2O

Al2(SO4)3・18H20 十 3Mg(HCO3)2

→ 2Al(OH)3 十 3MgSO4 十 6CO2+18H20

最終的に生成される微粒子は正+の電荷を帯びており

負-に帯電する混濁物質と結びついてフロックを作る。

この成長したフロックは極めて沈殿しやすく、 次工程の沈殿池で分離沈殿させる。

2.5.2 凝集剤

水中に濁質として存在している微細粒子の表面はマイナスの電荷を帯びており、

お互いに反発しあっている為安定な状態を保っている。

その状態ではいつまでも水中に微細なゴミが浮いたままだ。

そこにある薬剤を添加すると 水中のアルカリ分と反応しプラスの電荷を帯びた水酸化アルミニウムを生成する。

濁質中の微細粒子表面のマイナス電荷をプラスの電荷が中和する事で凝集が起こり、 これが基礎フロックと呼ばれ、

このフロックは微粒の濁質も吸着し大きく重くなり沈降する。

フロックの沈降速度は粒径の2乗に比例して大きくなるため、

固液分離する場合にフロックは大きいほど有利である。

2.5.3 PACと礬土

【ポリ塩化アルミニウム(PAC)】

ポリ塩化アルミニウムは、水道用にはAl2O3(酸化アルミニウム)

濃度10~11%のものが現代では使用される。酸性でpH3.5~5、

無色~黄味がかった薄い褐色の透明な液体である。

PACは懸濁成分が浮遊している水中に注入されると加水分解してプラスの電荷を持ち、

浮遊物同士の反発をなくして凝集させ、大きな塊(フロック)を生成して沈殿させる。

適用pH域が広いため、 近年では凝集剤としてよく使用されている。

【硫酸アルミニウム(硫酸バンド)】

硫酸アルミニウムは、水道用にはAl2O3(酸化アルミニウム)濃度8%のものがよく使用され、

酸性でpH3~4、無色~極めて薄い黄味がかった透明な液体である。

別の用途としては消火器用の薬剤である。

硫酸バンドの「バンド」は、漢字では「礬土」と記載する。

「礬土」の意味は「酸化アルミニウム」の通称である。

硫酸バンドを加えた水を、消石灰等でpH5~7にすると、

水酸化アルミニウムのミクロフロックが生じる。

液体硫酸バンドよりもPACのほうが少量で凝集効果を発揮し、

また、硫酸バンドは「酸」性が強いので、水を酸性にしやすい短所がある。

硫酸バンドは、次式で表される水酸化アルミニウムと硫酸による反応によって 製造することができる。

2Al(OH)3+ 3H2SO4 →Al2(SO4)3 + 6H2O

2.6 沈殿池

後続のろ過池への負荷を減少させるのが目的だ。

沈殿池は沈殿機能、緩衝機能、排泥機能の三機能を担っている。

沈殿機能は流入してきた水の濁質を効率よく沈殿させる働きで、

流量÷沈殿池の面積=表面負荷率(≒除去率(mm/min))と考えると、

除去率を向上させるためには池の表面積を増やし、フロックの沈降速度を早く、

そして、流量を小さくすることが必要となる。

具体的には沈殿池に傾斜版を配置して沈降距離を少なくしたり、

フロックを大きく重くしたりすることで除去率upが図られる。

緩衝機能とは原水の水質変動を極力抑えて、薬品の注入などにより、

適切に管理することで、処理前後の水質の大きな変動を抑えることである。

2.7 ろ過池

直径数㎜~30㎜程度の砂利の層の上に1㎜以下の砂の層があり、

その全厚みは10㎝~1.3m程度の砂層に水を通してろ過するのである。

微細な浮遊物は砂の上層で捕捉されたり、砂利内の微生物によって吸着され浄化される。

連続してろ過を続けていると、砂層が目詰まりを起こし本来のろ過機能が低下することがある。

その際は下流側から激しい水流をもってろ材を洗浄したりする。

これが『逆洗』と呼ばれる洗浄工程である。

ろ過の方法には大きく分けてろ過する水の流速の違いから『緩速ろ過方式』と『急速ろ過方式』がある。

2.7.1 緩速ろ過方式

ところがアメリカの指導もあり、新設の浄水場では急速ろ過方式が採用され、

現在では水量比で緩速ろ過方式を採用している浄水場は4%に留まっている。

玉石、粗砂利、砂利、粗砂などを各20~15cm敷きこんだ上に

さらに細砂を90~100cmの厚さに重ねた砂層に、3~6m/日というゆっくりした速度で水を通す。

砂の隙間での浮遊物の吸着に加え、砂槽内の付着微生物による浄化が行われる。

速度に対し、ろ過装置は必然的に大規模となり水質の変動は大きい。

濁りや細菌、有機物、鉄やマンガン除去など浄化機能は高い。

結果的に滅菌の塩素注入量も少量で済む二次的効果がある。

2.7.2 急速ろ過方式

事前に凝集薬剤にてフロック化した処理水を砂層に比較的早い流速で通し、

ろ材に濁質を付着させてろ過する方法だ。

緩速ろ過方式に比較して、浄化機能は劣るが処理前後の水質への変動は少ない。