睦月集落のはずれにある當田八幡神社。平安時代に創建された歴史の古い神社です。

梅雨時は紫陽花が美しいそうですが、その時期に来たことはないなぁ。

鳥居横にある「日露戦役記念碑」。

陸軍大将乃木希典の揮毫によるものと言われていますが、確かに石碑の横を見れば「明治戊申冬日希典書」とあります。

「明治戊申」というのは明治四十二年。この時には乃木希典は陸軍の第一線を引いて学習院長となっていたはずですが、その彼が揮毫した記念碑がなぜこの睦月島にあるのかはよくわかりません。またこの記念碑がこの島にある由来も。書自体はおそらく東京で書かれてそれが掘られたものでしょうが、なぜそれがこの島にあるのか…。

ひとつ関連性として考えられるのは、乃木が指揮し日露戦争における最大の激戦である旅順要塞攻囲戦(映画「二百三高地」などで有名ですね)に従事した四個師団のうちの一個師団が善通寺第十一師団であったということですが(四国地方の各連隊はすべてこの第十一師団に属していました)…。おそらくこの島からも多数の出征兵が出たのでしょう。

ちなみにこれを揮毫した4年後、乃木は明治天皇の大喪の礼の日に殉死しています。

集落を抜けるとみかん畑。

みかんの花は今年はやや遅めだとか。そういえば蕾がまだ多かったですね。

みかんの花の匂いって強烈なんですよね。みかんの実の匂いよりもはるかに強い。ご自宅にみかんの木を植えられている方ならおわかりになると思いますが。

柑橘系の匂いが好きな人なら問題ないでしょうが、苦手な人は一本の木でも「う!」となってしまうくらいキョーレツ。

それがここ睦月では、いや忽那の島はどこでも何千本いや何万本の木があるわけですからその匂いたるや…。

私はこの匂いってけっこう好きなんで大丈夫ですが。(^^;

みかんの花の香を嗅ぎながら坂道を登り、睦月の港を見下ろすこの場所へ。

何度見てもいい箱庭のような風景。方角でいうと画面右側が北、奥が西、手前が東。北側・西側・東側ともに山に囲まれていて海からの強い風を防いでいる。天然の良港なのがここから見るとよくわかります。南からの強い風はあまり心配することはないんですよね。唯一ありうるのが台風ですが、台風がここを通過する場合は大抵の場合すぐ南にある四国山脈を超えてくるのでその時点で勢力がかなり殺がれますから。唯一危険なのは豊後水道を北上する場合ですが、あまりそのコースを通る台風は多くない。とはいえ、それは過去のデータでのことで、地球の気候が変わりつつある今日、これからもそうだとは断定できませんが…。

道端からみかん畑に下りていくレール。

荷物用モノレールです。これ、収穫時にみかんの実を満載した箱を道まで上げるためのもの。今の時期はお休み。

10:50着のフェリーが来ました。

なんだか私にとってもうルーティーンになってますね。睦月に来るたび、いつもここでこの船が港に入るのを眺めてる。

そして、山道をゆっくり歩いて野忽那に向かうこの船を見送る。

いつも同じ歌を口ずさみながら、いつも同じ写真を撮って…。

♪黒い煙を~ 吐~きながら~♪

♪お船はどこへ~ 行~くのでしょう~♪

♪波に揺られて~ 島のかげ~♪

♪汽笛がぼうと~ 鳴~りました~♪

フルコーラスで聴きたい方はこちらを。

この船が野忽那に寄港して中島大浦に向かって出ていくのを追いかけるようにもう一隻のフェリーが。

これは違う航路の船です。船体はよく似ていますが、舷側に書かれた文字をよく見てください。

「ISHIZAKI」と書かれていますね。

松山観光港を11:05に出て呉・広島に向かう石崎汽船のフェリーです。一昨年、逆コースで乗りましたね。

目線を移せばここでもみかんの花が満開。青空に映えます。

島を一周しようかとも思ったんですが、今日はちょっと暑い。(^^;

東側の山道を下って、浜に下ります。

海藻が干されていますね。

島の方々はみかん栽培の他、漁業などで生計を立てておられますが、前述したとおり島全体が「限界集落」となってしまっています。平均年齢75歳、高齢化率(人口に占める65歳以上の人数の割合)は85%。この数字は全国でもトップクラスです。そしてこれはここ睦月だけでなく中島を除く忽那諸島すべてに共通する状況です。

12年前に初めてこの島を訪れた時はさして感じなかった深刻な状況が今はもう如実に肌で感じ取れます。

東の浜の各所に残る長屋門。関東の農家などでも長屋門はよく見られますが、この睦月の長屋門は関東のそれとは比較にならないくらい大きいものが多く、しかもそれが浜に軒を連ねている。かつて伊予絣の生産と行商で栄えた睦月。2,000人近くいた島民のうちの三分の一が伊予絣の行商に従事していたといいます。それによって築かれた島の富の象徴がこの長屋門でした。

今島に残っている方はほとんどがその次代の名残りを子供のころに経験しています。

伊予絣の生産と行商が最盛期だったのは昭和初期でした。

「昔は、この島のもんはみんな分限者(お金持ち)だったさ(笑)」

そう語ってくれたおばあちゃん。

今は島の人口も150人足らず。

長屋門を構えた大きな家にも空き家が目立つようになってきてしまいました。

初めて来たとき、お昼をごちそうしてくれたあのおじちゃんの家も空き家になってた…。

わき道に入れば…、

あたりを睥睨するかのような立派な屋根。往時の羽振りが偲ばれますが…。

瀬戸内でよく見かける黒い壁。

これは瀬戸内だけではなく広く西日本各地で見られますが、特に瀬戸内の島々でよく見かけますね。

これは「焼杉板」といって、杉の表面を焼き焦がして炭素層を形成させた木材で壁を作る日本ではかなり古くからある手法です。腐敗や害虫に強いと言われていますが、なぜか東日本では見られない。

近寄ってしげしげと見ると独特の雰囲気がありますね。

しかしこの趣のある黒い壁の家々も今やほとんどが空き家。

人の営みがない家が増えるのと反比例するように、東の浜の一帯からは猫の姿も消えてしまいました。かつてはこの浜沿いにも猫がたくさんいたのですが…。

小学校に戻ってきました。

「おかえり~♪」

迎えてくれた猫たち。

島を半周して歩いてきたのでちょっと疲れた。(^^;

ベンチに腰掛けて、しばし猫たちと一緒に休憩。

帰りの船まで1時間ちょっと。10時の船で来た人はいなかったのかな。私のほかに島外から来た人の姿はないようです。いればこの時間には大抵このあたりで猫たちと戯れていますから。今日の訪問者は私一人ということに…。

とりたてて観光スポットがあるわけではない睦月島。

私にとっては猫と戯れたり海の風景を愛でたりできるだけで充分なのですが、やはり一般の観光客にとってはあまり魅力的には映らないようです。もっともオーバーツーリズムが問題になっている昨今、あまり名が知られるのも考え物ではあるんですが…。

でもどうにかしてこの島に若い人を呼び戻すことはできないものなのでしょうか?

10年経って、島のみかん畑がみな荒れ果ててしまうようなことになるのはあまりにも悲しい。でも今のままでは…。

でも明るい兆しもないわけじゃありません。一昨年、30代の若い人が移住してきているんですよね。

西の浜へ。

ついてくる子が二匹。(^^;

日陰を通って。

西の防波堤のすぐ脇の広場。と言っても小学校から歩いて数分の場所ですけどね。

ここの風景も好きです。しばし彼らにモデルさんしてもらって撮影会。

時折バイクに乗って通りかかる島民の方がにっこり微笑みながら私に声をかけてくれます。

「いい写真、撮れてる?」

はい、おかげさまで♪

船の時間になりました。港へ。

待合所で切符を買います。

「今日はもう帰るの?」

「ええ、ありがとうございました」

「また来てね」

「はい、今度は秋に」

みかんの花の香が漂う島。その花の香はこの島の人の優しさそのものであるような。

そんな島の人の営みがいつまでも続くことを切に願いたいですね。私の大好きな睦月…。

14:48の船で高浜に戻り、伊予鉄で松山市へ。

まだ16:00前。陽が高い。

市電で大街道へ向い、愛松亭へ。お決まりのコース。

ここの開店時間は隣りの萬翠荘の開館時間とリンクしているのですが、まだ一時間ほど余裕があります。睦月に行った帰りに寄るにはちょうどいいですね。

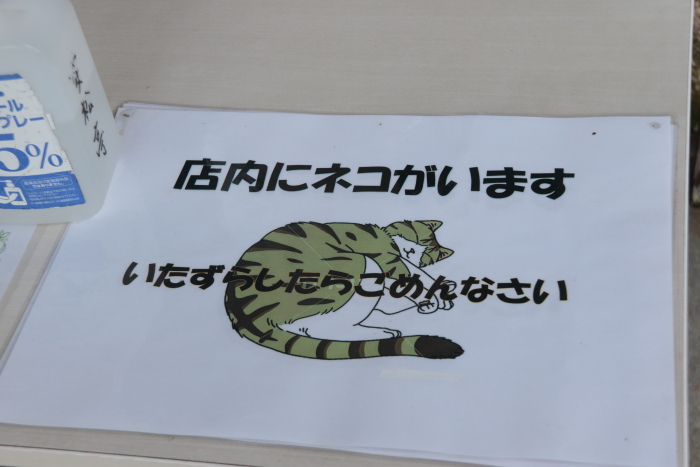

中に入ったら、マドがカウンターでお出迎え。

窓から二つ離れたのテーブルに座ります。

と、隣りの窓際席にマドがやってきてホーズ取ってくれました♪。

黄色いカードが立てられていて「御予約席」って書かれてますが…。

人間の予約席ではなくて、猫(坊っちゃんとマド)の予約席。だもんで、この席は人間は座れません。(^^;

だから、このお店に来たら窓際席の一つ隣りの席に座れば間近に猫たちを見られることが多いです。もっとも気まぐれにあちこち歩き回ってますけど、閉店間際にはここに戻ってくることが多いそうで。

坊っちゃんは今日は籠の中でした。

小一時間、猫たちとお話し?しながらコーヒーを飲んで一休み。

もうすぐ閉店、という16:45ごろまでゆっくりさせてもらいました。

帰り際にお店の外から♪

帰りは大街道と銀天街をゆっくり歩いて松山市に戻りました。

銀天街の中ほどにある小さなお寺にいた黒猫。

ご近所の方が世話をしている地域猫です。

明日までお天気はいいそうな…風もないようですから青島に行きましょうか。