マルチヌーの人生 ~ パリ時代 (1923 ~ 1941)

* パリ *

|

1923年、奨学金を得てパリへと旅だったが、 |

| それは西欧文化の礎を見つめるためだった。 | |

| あらゆる文化が一斉に花開いた 1920年代のパリでは、 | |

| クーセヴィツキー主催の演奏会が行われ、 | |

| 6人組やバルトーク、ファリャ、ヒンデミット、プロコフィエフら | |

| が活躍していた。 | |

| 再建された聖ヤコブ教会の鐘楼上に靴屋のマルチヌー一家が移り住み、 | |

| 火災の監視にあたるようになったのは、1889年9月だった。 |

|

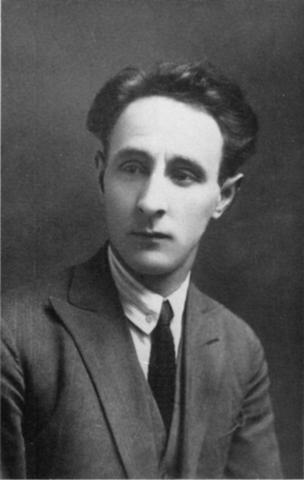

4人組 : C.ベック、M.ミハロヴィチ、 B.マルチヌー、T.ハルシャーニ |

|

|

彼はマルセル・ミハロヴィチ、コンラド・ベック、 |

| チボール・ハルシャーニと外国人4人組を作る一方、 | |

| ルーセルについて合唱曲や対位法を学んだ。 | |

| 日に10時間以上も作曲に没頭したが、 | |

| 余暇には生来の読書家らしく古本屋をめぐり歩いた。 | |

| 控えめで芸術だけに専念する人柄は多くの人をひきつけ、 | |

| チェコの画家ズルザヴィーとは終生の友となった。 |

| 1926年、サーカス見物の折り、 |

|

| 将来の妻、3歳年下のシャルロットと出会った。 | |

| 彼が最初に弾いてくれた曲は | |

| マスネの「ウエルテル」の中の「月の光」だった | |

| と夫人は回想録に記している。 | |

| 1924年のロンド「ハーフ・タイム」はピアノとティンパニーが活躍し、 |

| ストラヴィンスキーのを<ペトリューシュカ>を連想させるが、 |

| 以前の作風とは一線を画し、彼の生涯のまさにハーフ・タイムにふさわしい作品である。 |

| 1920年代後半は「キッチンのレヴュー」はじめ、 |

| ジャズのイディオムを取り入れた曲を多く書いたが |

| 国際的名声を得るにいたったのは、 |

| 1927年の「弦楽四重奏第2番」、 |

| さらにクーリジ財団コンクールで他の150曲を押さえ入賞した、 |

| 1932年の「弦楽六重奏」によってである。 |

| 1930年代に入り、ブルノ音楽院からの招聘も断って作曲に没頭するが、 | ||||||

| 七重奏「ロンド」あたりから作風はバロック形式をとるようになり、 | ||||||

| 一方で、スシル、バルトシュ、エルベン収集の | ||||||

| モラヴィア、ボヘミア民謡集をもとに | ||||||

| 「シュパリーチェク」「花束」など多くのバレー、カンタータ、オペラを書いた。 | ||||||

| 1935年、38年にはスークとフェルステルの後任として |

| プラハ音楽院教授の地位を望んだが果たせなかった。 |

| 1937年に代表作「コンチェルト・グロッソ」、 |

| オペラ「ジュリエッタ」を完成。 |

| 毎年夏には故郷に帰っていたが、 |

| 1938年9月、チェコ民族にとり屈辱的な "ミュンヘン協定" が結ばれ |

| 以後マルチヌーは生きて2度と故国の土を踏まなかった。 |

| 反ナチス精神は「二重協奏曲」や「戦場のミサ」、 |

| さらには後の「リヂツェ追悼」となって表れた。 |

| 3. | アメリカ時代 | 1941-1953 |