マルチヌーの人生 ~ チェコ時代 (1830 ~ 1923)

* ポリチカ *

|

モラヴィアの中心ブルノ市から北北西約60キロ、 |

| スヴォラトカ川を遡ると高原の町ポリチカにいたる。 | |

| 行政上は東ボヘミアに属するが、 | |

| 文化面ではむしろモラヴィア色の濃い人口約1万のこの町は、 | |

| 13世紀から農業と手工業で栄えてきた。 | |

| しかし 1845年の大火で由緒ある多くの建物が焼失した。 | |

| 再建された聖ヤコブ教会の鐘楼上に靴屋のマルチヌー一家が移り住み、 | |

| 火災の監視にあたるようになったのは、1889年9月だった。 |

| マルチヌーとはマルチン家一族の意で、 |

ヤコブ教会 |

| 15世紀イタリアからの移民で、 | |

| 当地の有力者となったマルチンに由来する。 | |

|

翌 1890年12月8日 "無原罪の聖マリア" 祝日の |

| 鐘の鳴り響く中でボフスラフが生まれた。 | |

| 6歳まではほとんどこの塔から外に出なかった | |

| 内気で神経質な少年の心には、 | |

| 四季を通じて移り変わる望楼からの風景が深く刻まれたという。 | |

| 家系には音楽家は見当たらないが、父は熱心な素人劇団員で、 | |

| 働き者の母親は読書や歌が好きだったし、 | |

| 楽器なら何でもこなす仕立屋は、 | |

| 週3回少年にヴァイオリンを教えただけでなく、 | |

| かくれた作曲の才能も引き出してくれた。 |

| ボフスラフは土地の弦楽四重奏団に加わり、作曲も始める。 |

| 1905年夏、となり村ボロヴァーでの公開演奏で一躍名声を高め、 |

| 篤志家の援助を得てプラハに遊学する。 |

* プラハ *

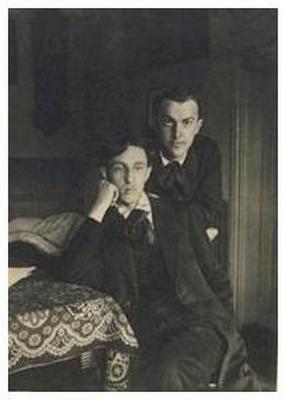

親友のS.Novakと |

音楽院に入ったマルチヌーは |

| 親友のスタニスラフ・ノヴァーク (1890-1945) と | |

| カレル橋のたもとで共同生活し、オペラや交響曲の連弾譜を弾きまくり、 | |

| 演奏会や劇場通いに明け暮れていた。 | |

| 学校に無断で友人たちと素人楽団に加わって演奏したため、 | |

| 全員放校処分を受けた。これは裁判沙汰になり復学は認められたが、 | |

| 2年の時に落第し、1905年9月からオルガン科へ移ったが、 | |

| 学業にはあまり身が入らず故郷の人々の期待に反し | |

| 1910年6月 "矯正不能者" として退学させられた。 |

| しかし、その後も彼はプラハに留まり作曲に専念し、 |

| 1912年には、中等学校教師資格試験に合格した。 |

| 以前からフランス語を学んでいたが、 |

| 1913年、クローデルの後任としてプラハに来たフランス公使で、 |

| 詩人でもあるドランジュと交友する。 |

| ロシアバレー団の演ずる<牧神の午後>に感銘を受ける。 |

| ゼマーネク率いるチェコ・フィルに親友ノヴァークのとりなしで |

| 臨時楽員として第2ヴァイオリンに席を占めた |

| (正式の楽員となったのは1920年からである) |

| 第1次大戦中は兵役を忌避し、 |

| 故郷の小学校で教え、時々プラハに出かけていた。 |

| 1915年作、ベックリンの絵によるオーケストラ曲「海辺の館」や「第1夜想曲」には、 |

| すでに彼特有のシンコペーション、ピアノのオブリガート使用が見られ、 |

| 1912年作の小野小町ら日本中世歌人の和歌による「ニッポナリ」や、 |

| 1918年作の李太白ら中国の師による「魅惑の夜」には |

| 彼の異国趣味が読みとれる。 |

| 対戦末期「チェコ狂詩曲」を作り、これは祖国独立の | |

| 翌1919年1月に初演された。 | |

| 1919年5月、国民劇場オーケストラがチェコ・フィルの団員も加え | |

| 国外公演した際、マルチヌーも加わりパリに魅せられた。 | |

| ターリヒのもとで研鑽を積み、余暇には図書館でスコアを調べ、 | |

| 1922年には週1回スークに学んだ。 | |

| 当時のバレー曲「イスタール」にはデュカス、 | |

| ピアノ曲「胡蝶と極楽蝶」や「第一弦楽四重奏」には、 | |

| ラヴェルやドビュッシーの手法が見られる。 |

| 2. | パリ時代 | 1923-1941 |