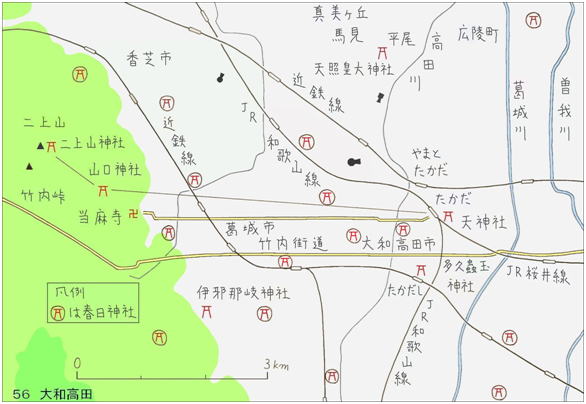

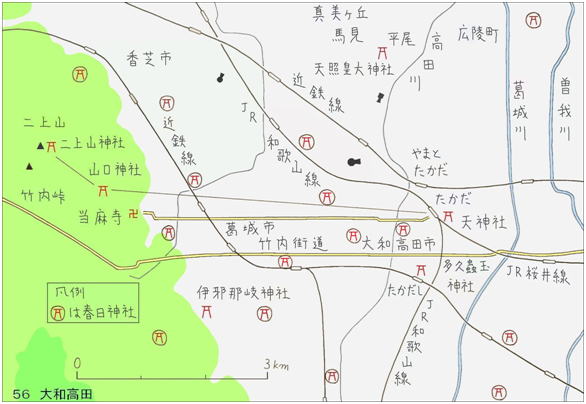

| 大和高田市 |

福島県の会津高田は大和高田市に対応しますが、イザナギが祭られていることに着目すれば、宇美町にも対応します。ところが、奈良盆地で宇美町に対応するのは御所市であって、大和高田市ではありません。大和高田市は川下の粕屋郡志免町に対応します。ここに微妙なずれがありますが、このずれは、実は大和高田市の特殊性から生まれたものです。一般に、聖地移植は高千穂峯を中心にして行われます。ところが大和高田市の周辺では、宇美町を中心とする小域限定的な聖地移植が行われています。

JR高田駅の東側、三和町にある天神社は宇美八幡宮に対応します。東の葛城川は宇美川に対応し、西の高田川は井野川に対応します。二上山は井野山に対応し、ふもとの山口神社は頓宮に対応します。

高田駅の西北の馬見丘陵は月隈丘陵に対応し、丘陵の一角を占める広陵町平尾の天照皇大神社は、旧席田郡平尾村の牛頭天王八幡宮(卑弥呼の墓)に対応します。

大和高田市と西隣の葛城市は、春日神社の多いところですから、昔は藤原氏の多いところだったと思われます。三和町の天神社は、この地方の中心的な神社でしょう。祭神は、津速魂です。架空の存在ですが、藤原氏の7代の祖とされます。

天神社の祭神が津速魂とされたのは、天皇家の7代の祖であるイザナギを強く意識した結果に違いありません。昔はイザナギも、天神社の祭神だったと思われます。二上山の山頂には二上山神社があり、大国御霊神(オオクニヌシの別名)が祭られています。あとで「出雲の謎」で明らかにすることですが、オオクニヌシは二度死から甦ったとされていて、日向三代の別名と思われる節があります。したがって二上山と天神社の間には、イザナギを祭神とする三宮が成立すると思われます。

会津の地に高田の地名を移植し、イザナギを祭る伊佐須美神社を作った人々は、この大和高田から移住した藤原氏ではなかったかと思います。おそらく、大毘古と建沼河別が率いた将兵の中に、大和高田出身の将兵が多くいたのでしょう。さらに言えば、大和高田の藤原氏は、宇美町とも強いつながりがあったかもしれません。

また、葛城市南今市には伊邪那岐神社があります。ここは二上山のふもとから少し南に離れていて、宇美町では大谷付近に対応します。伊邪那岐神社がイザナギの墓に対応するとすれば、大谷にイザナギの墓があることになります。大谷の貴船神社の小山は、やはりイザナギの墓の最有力候補です。

|

| 西都市と宮崎市 |

最近、全国の遺跡や古墳を検索するようになって、また新しくトンボの交尾の地形を見つけてしまいました。場所は宮崎県の西都市と宮崎市です。西都市は、西都原(さいとばる)古墳群のあることでよく知られています。また都萬(つま)神社のあることから投馬国に比定されることもよくあります。宮崎市は、宮崎神宮があって、神武東征の出発地とされています。これを見逃していたのですから、私もうっかりしていました。

西都市では、一ツ瀬川と三納川がトンボの輪を作っています。長谷観音の裏山が高千穂峯に対応します。西都原古墳群の資料館の西の山を高取山といいますが、高取山が天の香具山に対応します。三財川と山田の地名は、粕屋郡久山町の猪野川と山田に対応します。山田の近くには高屋の地名もあります。山田はアマテラスに由来し、高屋はスサノオに由来します。姉弟に由来する地名が仲良く並んでいます。

以前は西都原古墳群は新しいとされていましたが、最近は古い古墳が次々に見つかっています。2005年に発掘された81号墳は、前方部がバチ型に開いた纏向型前方後円墳で、3世紀後半と発表されました。この地は、スサノオの時代に邪馬台国に組み込まれ、南九州を束ねる拠点になったと思われます。

西都原古墳群では、多くの前方後円墳が広い台地の端の方を選んで作られています。それはまるで、カシの尾の上(丘の先端部)にあったという神武天皇の墓に倣ったかのようです。事実、地理的に西都原古墳群は粕屋郡の志賀神社によく対応します。神武天皇の聖地を意識したことは間違いないでしょう。

|

宮崎市では、それほど明確なトンボの輪は見つかりません。しかし、印象の弱い小さなトンボの輪があります。大淀川の小さな支流の江川と大谷川でトンボの輪が出来ています。輪の中ほどに小さな丘と柏原の地名と生目(いきめ)古墳群があります。川の上流は低い丘陵地帯です。地図では明確な高千穂峯が見つかりません。大淀川をはさんで東の対岸には宮崎神宮があります。粕屋郡の旅石八幡宮や奈良の橿原神宮に対応しています。宮崎神宮の東には、阿波岐原の地名と青木神社・檍(あおき)小学校・檍北(あおききた)小学校・檍橋(あおきばし)などがあります。アフキ(太陽の男性)に由来する地名を伝えています。また、宮崎神宮の北の方角には旧佐土原町に上那珂・下那珂という地名があります。大淀川の左岸方向ですから、福岡の旧那珂郡によく対応しています。阿波岐原(青木)の位置もなかなかいいのではないでしょうか。

宮崎市にも古い前方後円墳があり、2002年に古墳時代初頭の檍(あおき)1号墳から木槨木棺墓が見つかっています。(この時、木槨木棺墓は九州初とした報道もありましたが、2例目です。福岡県嘉穂町の鎌田原遺跡(遠賀川上流)から弥生時代中期前半の木槨木棺墓が見つかっています。宇美町の『光正寺古墳展

2000年』という小冊子に紹介されていました。)

|

参考

○ グーグル画像で見る西都原古墳群の地形はこちら

○ 檍(あおき)1号墳のおよその場所を示す地図はこちら

![]()

![]()

![]()