|

このページは三島市議仁杉秀夫氏の調査結果に負うところ大である。

静岡県は仁杉氏の発祥の地であるが、電話帳の調査(仁杉姓の分布調査)によれば仁杉姓を名乗る家の分布は案外少なく34所帯のうちの6所帯だけである。

しかし、北海道、岩手、宮城、茨城など東日本各地に分布する仁杉家のうち、江戸町奉行所の与力を勤めた与力仁杉家の系統以外のルーツは駿河国駿東郡(一部は伊豆国君沢郡)にあると考えられる。

この駿東郡(一部君沢郡)の仁杉家は大きく分けると明治初期の所在地で

下土狩系 (現在の長泉町下土狩)

幸原系 (現在の三島市幸原町)

伏見系 (現在の清水町伏見)

の3系統に分けられる。

いずれも菩提寺が伏見(清水町)の玉井寺(ぎょくせいじ)という共通点を持つが仁杉秀夫氏によると、これらの家系の間に親密な交流があった訳ではないようだ。

これらの仁杉家をこれまで「清水仁杉家」と総称していたが、その後の調査で実態を表す名前ではない事がわかったので、明治初期の戸籍の所在地で

下土狩村の仁杉家

幸原村の仁杉家

伏見村の仁杉家

と仮称することにする。

この3系統に加えて、伊豆島田に居住していた仁杉総本家を名乗る裾野仁杉家を加えて4系統となる。

下土狩村の仁杉家

この地域の仁杉家は「にすぎ」と読む家が多いが、この家系は何故か「ひとすぎ」と読む。

現在、三島市議を勤めている仁杉秀夫氏の家系である。秀夫氏の祖父は芳蔵(慶応元年1月2日生まれ)といい、その前に用七、要七が戸籍で確認できるそうである。

この家系の過去帳によると歴代の当主は下表の如くである。

| 要岳常津信士 |

源兵衛① |

享保18年(1733)10月18日 |

| 一法元如信士 |

源兵衛② |

明和2年(1765)8月28日 |

| 峻峯全機禅門 |

源兵衛③ |

明和2年(1765)4月19日 |

| 春山暁夢信士 |

源兵衛④ |

寛政11年(1799)3月4日 |

| 隻翁元覆信士 |

源兵衛⑤

|

文化8年(1811)10月6日 |

| 玄春禅定門 |

源兵衛⑥ |

天保3年(1832)1月24日 |

| 廓道禅定門 |

要七 |

明治元年(1868)5月5日 |

| 仁峯宗深信士 |

用七 |

明治13年(1880)3月16日 |

上表は秀夫氏の叔父にあたる仁杉新吾氏が残した史料をもとに作成している。秀夫氏提供の過去帳写しには初代源兵衛のところに「傳兵衛こと源兵衛父」とある。

なぜ新吾氏が傳兵衛でなく源兵衛としたのか理由はわからない。 この過去帳はお寺の過去帳の写しであり、書き写す時に「源」を「傳」と書き間違えたと判断して源兵衛としたのだろうか。

また新吾氏の資料で、②と書き込まれていた源兵衛を2代目、③の源兵衛を3代目としたが、なぜか2代目と3代目の没年が逆転している。

秀夫氏によると、長泉町教育委員会が編集した「長泉町の石造物」には下土狩原の入り口にある庚申塔に「文政7年造立」とあり「仁杉源兵衛」の名が刻まれているそうである。

文政7年(1824)といえば上表の6代目源兵衛のころであり、古くからこの地域に定着していたことが確認できる。

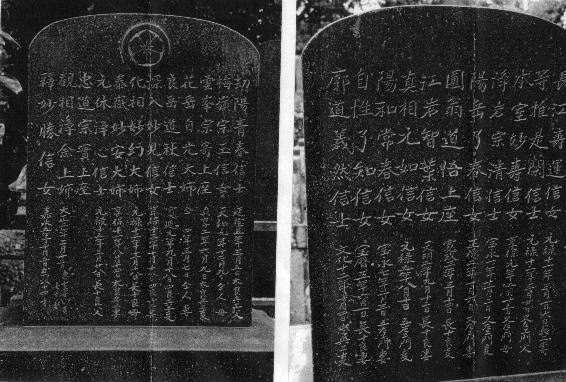

|

|

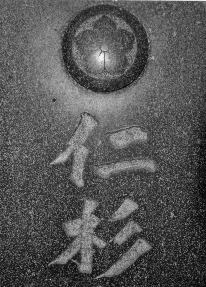

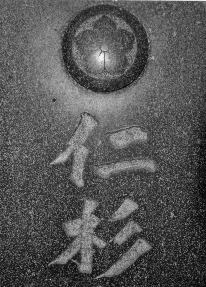

家紋は「三つ柏」。この家紋は偶然の一致なのかルーツが共通するのか、世田谷一杉家の家紋と同じである。

双方とも墓石に刻まれている家紋を撮影したものである。

同じように見えるがが、厳密にいえば葉の中の筋(葉脈)の数が一本異なる。 |

| 下土仮の仁杉家 |

世田谷仁杉家 |

なお、この家系は長泉町の本家のほか、東京日暮里、藤枝市に従兄弟家族が住むという。

裾野仁杉家との関係

裾野仁杉家のページで述べたように、仁杉圓一郎氏はこの「下土狩仁杉家」の祖源兵衛を、裾野仁杉家の祖でる源兵衛の弟としている。

仁杉家の祖幸通から数えて4代目幸勝の長男幸継(幸次)は一旦与力を相続したが病のため与力職を弟の勝安に譲り、その後元禄16年に江戸で死亡した。残された幸継妻は2男4女とともに父祖の地である駿河国駿東郡の仁杉に移住したという。

二人の男子の兄は伊豆島田村堰原(現在の裾野市伊豆島田)の裾野仁杉家の祖となり、弟は伊豆島田より更に南、三島の宿に近い新宿(現在の清水町新宿)に分家したのだという。

仁杉(にすぎ)家では本家以外は仁杉を名乗れない決まりがあり、この弟の分家は仁杉(ひとすぎ)を名乗ったという。

伊豆島田の源兵衛は享保十年の没、弟とされる源兵衛の没年は享保18年と時代はほぼ同じである。

兄と弟が同時期に同じ名を名乗るというのは普通にはありえないが、このことについて仁杉圓一郎氏は次のように述べている。

|

幸維の嫡男・次男の同名源兵衛

五代幸継没後、幸通の代より代々の所領の地である故墟、駿東郡仁杉邑へ母子(2男4女あり)共に江戸より移住。

移住後2,3年後と思われるが宝永4年の富士山噴火により、富士山東の仁杉邑は厚さ1メートル程の火山灰に覆われ移住せざるを得ず、同じ所領地内南の伊豆島田村堰原(現裾野市)へ移住、宅地3千坪を構える。

幸継嫡男は長じて仁杉源兵衛と名乗り、又弟も分家となるので一杉姓を名乗るを、同じ仁杉源兵衛を名乗り、居を堰原より6キロ程南の所領地内駿東郡清水へ構える。

真の意は判らないが、思うに、

1.江戸与カ勝武が与カ職を返してくれた場合、本家源兵衛は江戸へ移住するので、所領地は弟源兵衛が責を持ち管理することになる、

2.父親兄弟の姿を見て又母親(幸継妻)の怒り悲しみを見て、兄弟争い事なくカを合わせて家を守る事が大事

3.宝永の大噴火に遭い、一家しか仁杉を名乗れずでは天災や疫病にて万が一があった場合、家系が切れるので弟にも名字帯刀御免の家として、仁杉姓を名乗らせ兄弟二家で家を支之、代々に伝える、

4.幕臣を離れ、名字帯刀御免の家の身分の始として源の字の源兵衛と名乗ったのか、

5。家訓の仁杉姓が直系(嫡男)しか名乗ぬ事が兄弟の争い事になることを、源兵衛母(幸継妻)は悲しみ憂え心配したものとも考えられる。

真実は判らないが、享保年間初めに、仁杉姓を名乗るは2家となる。本家堰原仁杉と清水町仁杉である。

しかし2家とも直系(嫡男)以外は仁杉を名乗らせず江戸期末迄続く。

|

仁杉村から「所領内」の伊豆島田村に移り、さらに「所領内」の駿東郡清水に分家させたと伝承されているという事であるが、この地域は沼津藩領、小田原藩領、天領それにいくつもの旗本領が入り組んでおり、広大な「領地」を仁杉家が所有していた事実は確認できない。

仁杉秀夫氏も熱心にルーツ探索を進めているが、現在のところ源兵衛以前については明らかになっていない。

可能性として、

①仁杉圓一郎氏が言うように裾野仁杉家の分家

②玉井寺を菩提寺とするという共通点で三島近郊の他の仁杉家と同じ家系

③「ひとすぎ」という読みで江戸与力家の分かれ

④「三つ葉柏」という家紋の共通で世田谷仁杉家とルーツが同じ

などがあるが、今後の検証が待たれる。

幸原村の仁杉家

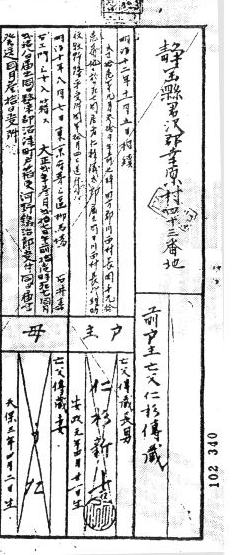

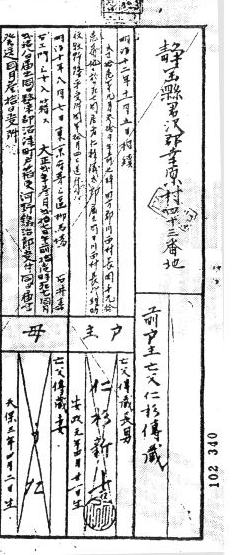

仁杉傳蔵の戸籍

傳蔵夫妻・長子以外は省略 |

|

幸原は三島市街の北部、駿河・伊豆の国境の伊豆国側にあり、駿河国側の伊豆島田とは1kmほどの距離である。

この家系の明治初期の戸籍(本籍地:君沢郡幸原村43番地)に傳蔵という戸主が確認できる。

文政時代の生まれで明治12年の没、新吉(安政元年生まれ、大正11年没)、茂三郎(明治15年生まれ、昭和6年没)と続き、茂三郎の時代に北海道に渡ったようだ。 文政時代の生まれで明治12年の没、新吉(安政元年生まれ、大正11年没)、茂三郎(明治15年生まれ、昭和6年没)と続き、茂三郎の時代に北海道に渡ったようだ。

現在、北海道(札幌、夕張など)、千葉県、茨城県などに住む仁杉家の祖先と考えられる。

家紋は「丸に桔梗」、幸原村時代の菩提寺は玉井寺。

仁杉圓一郎氏によると、この家系の祖は駿河大納言に仕えた仁杉半兵衛幸教だという。氏によるとこの家系の傳蔵以前は

| 藤兵衛父(寛文没)-藤兵衛(宝永年間没)-甚之丞(天文2年没)-藤八良(明和4年没)-藤八(安永4年没)-平右衛門(文政2年没)ー貞蔵(明治3年没)ー傳蔵(明治12年没) |

であり、藤兵衛が幸教の子との事である。

半兵衛幸教は駿河大納言に仕えた仁杉氏で述べたように、本朝武家諸姓分脉系圖によれば仁杉家の祖・伊賀守幸通の子である。

忠長の自害後、大納言家に仕えていた家臣は全員蟄居を命ぜられた。 しかしその後許されて徳川家をはじめ、各大名家に仕官したが、仁杉半兵衛幸教が再仕官した形跡はない。

圓一郎氏の説が正しいとすると、蟄居後どこにも仕官せず、そのままこの地に土着したことになる。

伏見村の仁杉家 (伏見村は現在の清水町伏見)

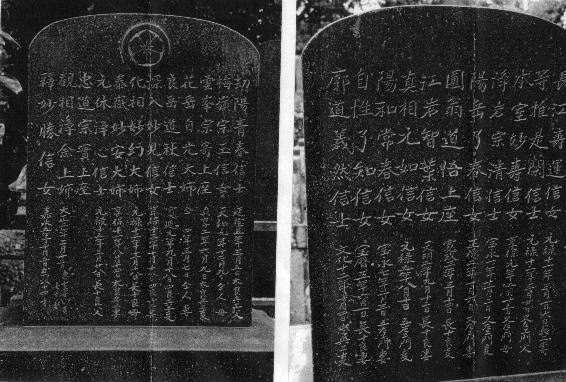

|

墓碑にある家紋

(丸に桔梗) |

以前仁杉秀夫氏がら送っていただいた伏見の仁杉家の墓所(玉井寺)にある墓誌写真(上)には、延宝5年(1677)没の太郎兵衛父という名を筆頭に下記のように古い戒名が見られる。

太郎兵衛 貞享2年(1685)6月9日没

五左衛門 元禄5年(1692)8月10日没

又左衛門 宝永6年(1708)11月2日没

四郎兵衛 寛延13年(1748)10月18日没

長十郎 寛政3年(1791)3月14日没

忠兵衛 文化12年(1815)10月4日没)

没年を見ると明らかに何代かは抜けており、江戸時代の旧家の習慣だった親または先祖の名前の襲名も見られない。 更に、太郎兵衛(貞享2年没)などは本家とされる裾野仁杉家の源兵衛(享保10年没)よりずっと古い時代からこの地に住んでいた家系のようだ。

現在、清水町には仁杉家が一軒もないが、東京や岩手県、北海道などに住む仁杉(にすぎ)家がこの家系の出と考えられる。

菩提寺は清水町伏見の玉井寺。ここに本家、分家の墓がある。

仁杉圓一郎氏によれば、この家系も駿河大納言家に仕え、後に蟄居となった半兵衛幸教の子孫とのことである。 氏によれば太郎兵衛祖父というのが幸原系の祖、藤兵衛父と兄弟でともに半兵衛幸教の子ということである。 この家系は

| 太郎兵衛祖父(延宝5年没)-五左衛門(元禄5年没)-太郎兵衛(享保年間没)-四良兵衛(寛延元年没)-長十良(寛政3年没)-忠兵衛(文化12年没) |

と続き、忠兵衛の子勇七(明治23年没)の時代に明治維新を迎え、駿東郡清水村に戸籍を定めた。勇七の家系は忠七(昭和6年没)、常吉(昭和27年没)と続き、元国鉄総裁を勤めた仁杉巌氏や和親交通社長の仁杉知正氏などはこの家系の出身である。

また忠兵衛のもうひとりの子、高七は岩手県に移住しその後この子孫が岩手県や北海道札幌、旭川などに展開している。

仁杉巌氏によると、春日部市、新宿区、目黒区、名古屋市など仁杉家は仁杉巌氏の親戚(従兄弟やその孫たち)だそうである。 家紋は幸原系と同じ「丸に桔梗」

| 玉井寺(清水町伏見) |

|

三島宿の中心から南西に旧東海道を約1.5km。

境内に東海道一里塚が残っている。

東海道を挟んで向い側の宝池寺にも一里塚がある。 |

|

文政時代の生まれで明治12年の没、新吉(安政元年生まれ、大正11年没)、茂三郎(明治15年生まれ、昭和6年没)と続き、茂三郎の時代に北海道に渡ったようだ。

文政時代の生まれで明治12年の没、新吉(安政元年生まれ、大正11年没)、茂三郎(明治15年生まれ、昭和6年没)と続き、茂三郎の時代に北海道に渡ったようだ。