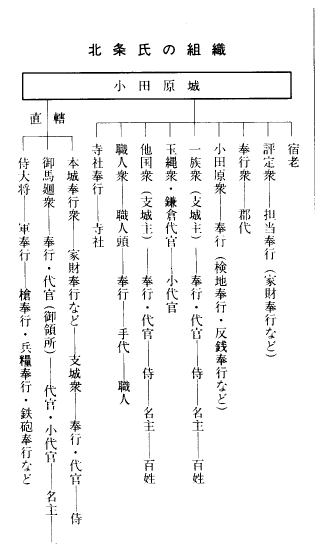

北条家臣団の構成

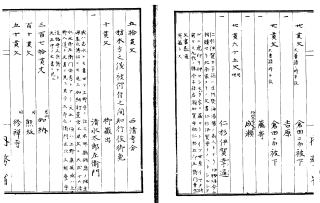

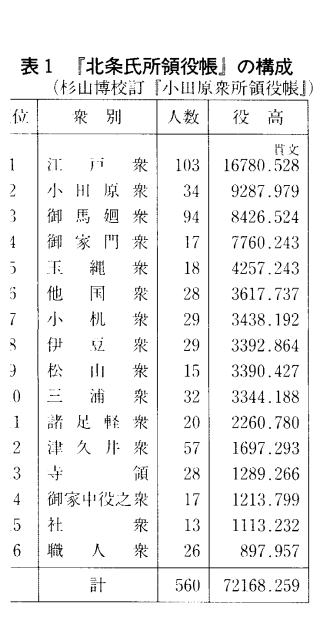

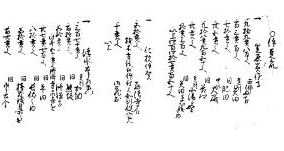

小田原衆所領役帳  「小田原所領役帳」または単に「小田原分限帳」は永禄2年(1559)、北条家3代氏康の命をうけて太田豊後守、関兵部為清、松田筑前守、安藤豊前入道良整らにより編纂された。 小田原衆だけでなく、江戸衆、伊豆衆、玉縄衆、御馬廻衆、津久井衆など北条家全体の家臣団を衆として編成し、その所領と役高(貫高で表現)を記載しているので「小田原衆・・」は正しくなく、「北条氏所領役帳」と呼ばれるべき内容である。 役帳に記録されている人数(寺社も含む)数は560人、役高は72668貫余となっている。 原本は小田原落城の折、高野山に落ちていった氏規などにより高野山高室院に保管されていたが後に焼失してしまっている。 しかし、原本焼失前の元禄5年(1692)、武蔵国豊島郡王子(東京都北区岸町)金輪寺の第5世宥相という僧が写しをとっており、その後、宥相の写しから更に写しがとられ転写されて現在いくつかの写本が存在する。 明治になって内務省も写本をとっている。下は東京堂出版の復刻版(佐藤栄校注)の表紙と内閣文庫に保存されている筆写版の仁杉幸通に関するページ。(小田原編年帳)

幸通の所領 上記の小田原衆所領役帳によれば、仁杉幸通は伊豆衆の1人として西清寺分50貫、御蔵出から10貫、計60貫を給されている。 伊豆衆は北条早雲が伊豆を平定したときに家臣となったものを中心に、北条早雲親子が小田原城に移った後の伊豆国を支配するために、韮山城に所属する家臣団として形成された。 伊豆衆全体で役3400貫。これが29人の伊豆衆家臣に割り振られている。 北条家の伊豆支配は平時は伊豆北郡(田方郡)と伊豆奥郡(賀茂郡)にそれぞれ郡代をおき、戦時には北条一族が城主として赴いて領国を支配した。 北郡の郡代は伊豆衆筆頭の笠原綱信、奥郡郡代は清水康英がつとめた。笠原美作守綱信は所領447貫余、またの名を玄蕃助といい、伊豆北郡代と評定衆を勤めた。北条家重臣笠原一族の一人。 清水太郎左衛門康英は所領829貫と伊豆衆の中で最大の禄。永禄12年上野介、のちに上野入道。伊豆奥郡代、評定衆、奏者を務める。天正16年(1588)には下田城主。 北郡代の笠原綱信には肥川、仁杉、吉原、成瀬、藤崎の5人の家臣が所属し、それぞれ所領に応じた兵員・武器をもって韮山城の守備と領国支配にあたった。奥郡郡代には村田氏を筆頭に22人の家臣が所属し、下田城などを本拠に南伊豆を守った。 「北条氏所領役帳」の伊豆衆 「北条早雲の戦略・戦術」「北条早雲のすべて」による

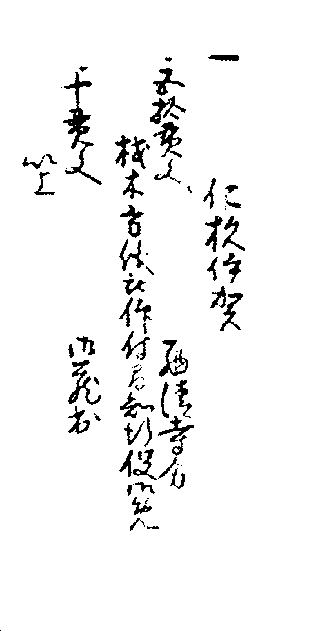

幸通は27人の中で上から10番の役高である。 永禄2年現在、北条家全体で560人いた家臣の中では「中の上」に位置していたと見られる。 平時は家来や小作人に田畑を耕させ、知行に応じて工事、普請などの賦役につくが、戦時になると定められた軍役に従って参陣する。しかし、幸通は御蔵出10貫をも受けており、知行役(普請などの賦役)が免除され、平時も番衆として役についていた。 小田原分限帳に 「材木方義被仰付間知行役御免」 とあり、材木の調達などの役目を持っていたものと考えられる。 天正14年の北条氏政朱印状〔森六夫氏所蔵文書)には仁杉氏や大野氏が伊東山、狩野山(天城山に比定されている)管理していたことがわかる記述が多く見つかっている。 また同17年の北条家朱印状(大川文書)は伊豆長浜〔沼津市)の大川氏が購入した東海船を伊東の湊に運び、仁杉氏に渡すよう命じており、伊東氏が伊東の湊にいたことがわかる。 さらに天正18年には出陣準備を命じる北条家朱印状を受けている。 小田原市史 中世史料(120ページ)によれば幸通は材木奉行のほかに伊豆郡代笠原氏の触口(役職の内容は不明)をつとめていたと見られる。 後に述べるように、戦国遺文 4巻2957、2995、3111、3180、5巻3651にその記述がある。 幸通が知行したという「西清寺」がどこであるかいまだ不明である。「国清寺」の誤記ではないかとする歴史書もある。

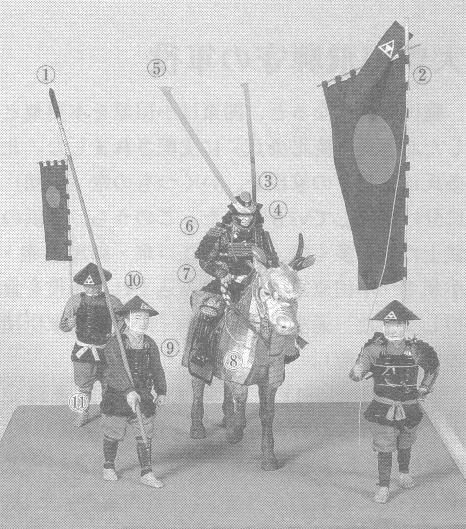

以上のように、仁杉幸通が北条家の家臣であったことは多くの史料にあり、間違いないと考えられるが、仁杉圓一郎氏は「幸通は北条家の家臣ではなく、朝廷から派遣された武将」と主張している。 「幸通は北条家臣にあらず」参照。 北条家臣の軍役 幸通は材木方の役目についていたので知行役を免除されていたが、60貫文の知行を受ける家臣は戦いの時にどの程度の軍役負担があったのか。 北条家の貫高基準では田1反あたり500文、畠1反あたり165文となっているので、仮に全所領が田ばかりだったとすると、50貫文は100町歩の田を所領していることになる。 貫高は軍役の基準にもなり、事あれば7貫に1人の割合で軍勢を引き連れて参陣する義務があった。 下は寺家鴨志田(横浜市青葉区)に27貫200文を与えられていた大曽根飛騨守という武将に宛てた着到定書(戦場に赴く時に引き連れて行く侍や足軽の人数、持って行く武器や装備を書き上げたもの)に基づく想像模型の写真である。 27貫余は4人の軍勢ということになり、図のように本人と足軽3人で戦いに出向いて行ったという。 「着到定書」には下表のように武器や装備について事細かく規定してある。 幸通は合計60貫であるから、この2倍、7、8人の家来を連れて本陣に馳せ参じる義務を負っていたことになる。. 幸通が受領したと考えられていた朱印状には「弐百四拾人鑓、百七拾余張弓、参百人弓にても鑓にても鉄砲にても存分次第云々とあり、60貫余の軍備、軍装はとは規模の差があり過ぎる。 幸通朱印状参照 このことから、朱印状に記された軍備は伊賀守、加賀守への軍備指示ではなく重臣笠原美作守の触(ふれ)担当としての笠原傘下の家臣団に軍備を命じる文書で、伊賀守、加賀守は受信人ではなく、むしろ笠原の代理としての発信人だという解釈がある。  大曽根飛騨守の軍装復元模型 (横浜市歴史博物館) 27貫余の知行で足軽3人を引き連れての出陣が義務づけられていた。

関連サイト 後北条氏の家臣団 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||