|

下村治久「小田原合戦」に紹介されている。

前略

戦機は熟し、2月下旬には伊豆方面で早くも小競り合いが始まった。

秀吉は2月17日に浅野長政。長束正家に小田原陣の陣割については、当初の計画どおり行なうように厳しく申し渡していたが、それでも血気にはやって北条方との合戦を始める部隊もあったのである。

北条氏は伊豆西海岸を防備する諸部隊に触書を出して、軍律を更に強化し、つぎのように定めている。(伊豆順行記)

仁杉伊賀守と白井加賀守の両人に陣触れを知らせ、240人の槍部隊と170人の弓矢隊、残りの者300人は槍でも弓でも鉄砲でも良いから持ってくるように。 又小旗の規定も確認して白地に墨か朱で家紋をすえるように。 槍は2間より短いのは無用とする。 |

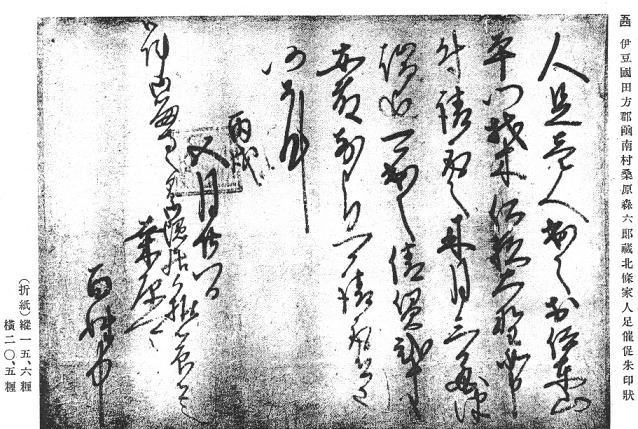

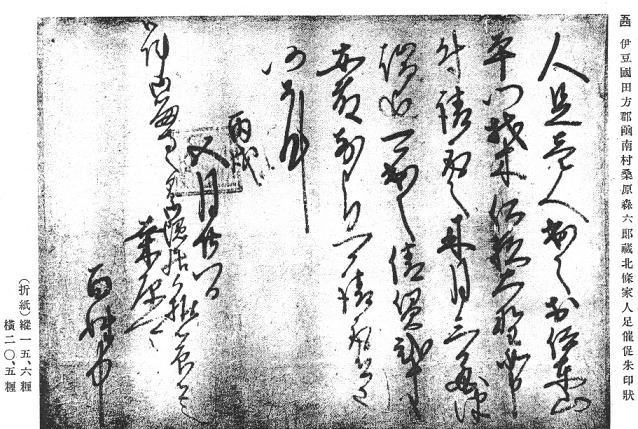

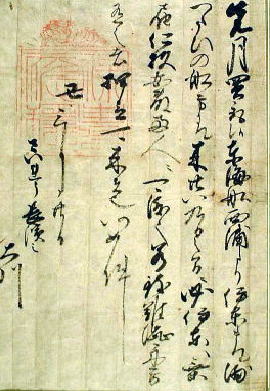

幸通の名が見える朱印状写真

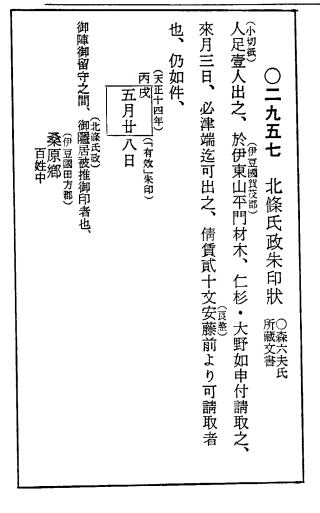

幸通の名前が見られる古文書の写真が見つかった。天正14年5月の北条家朱印状である。

「人足一人を出し、伊東山で平門材木を仁杉、大野の申付けのとおり受け取り、来月3日までに

津端まで運ぶよう」にと桑原郷百姓中に命じている。 たて15.6cm、横20.5cmで朱印は北条氏政のもの。

(昭和2年編纂 静岡県史料 函南村 森家所蔵)

注 平門(ひらかど) 柱を2本立ててその上に屋根を平におおった門。

|

百

姓

中 |

桑

原

郷 |

御

陣

御

留

守

之

間

御

隠

居

被

推

御

印

者

也 |

五

月

廿

八

日 |

丙

戌 |

仍

如

件

|

安

藤

前

よ

り

可

請

取

者

也

|

端

迄

出

之

倩

賃

弐

十

文

|

付

請

取

之

来

月

三

日

必

津 |

平

門

材

木

仁

杉

大

野

如

申

|

人

足

壱

人

出

之

於

伊

東

山 |

|

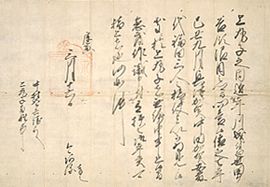

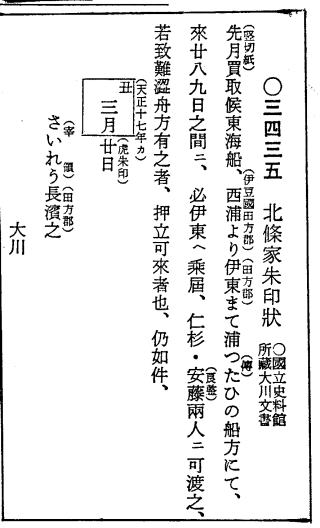

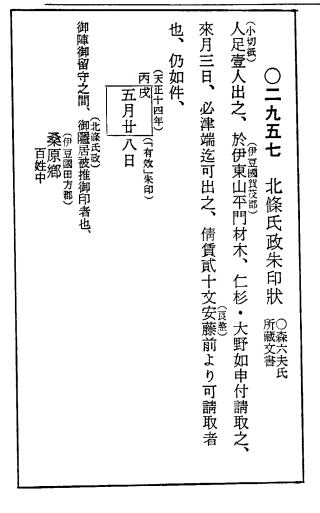

北条家からの朱印状

幸通は北条家家臣として材木奉行の任にあり、65貫文の知行を受けていたが、天正14年から17年にかけて多くの朱印状を受領している事が記録に残っている。

北条家では他の戦国武将に比べて多数の朱印状を発しており、かなりの数の現物が今も残っている。

これらの朱印状の中で公式なものは「虎の朱印状」と呼ばれている。

虎の朱印状

北条家が公式に発行する文書に、北条家の権威の象徴として押印する朱印には虎の絵が描かれており、これが「虎の朱印」である。

永正15年(1518)早雲から子・氏綱に家督が譲られ、その前後より「虎印判状」が登場、虎をかたどった印を使い始める。以後この印は80年にわたり代々当主よって使われた。

印に彫られた文字は「禄寿応隠」で、「人民よ皆平和に暮らそう」という意味で北条氏の村々の農民支配のために用意された印章である。

朱印状には北条家当主の名前は出て来ず、当主の命令や伝達を伝える重臣の名前で発行され、これに当主が承認しているという「箔付け」「権威付け」のために「虎の朱印」が押される。

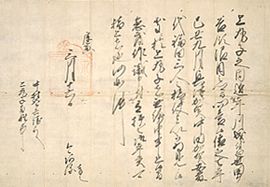

| 「虎の朱印状」の例 |

|

3月16日という日付の上にうっすらと赤く見えるのが、北条家の権威の象徴である「虎の朱印」 |

上図は幸通が受領した朱印状と同じ時期に北条家から出された虎の朱印状である。

この朱印状は、天正18年3月、北条氏直が上丸子郷と沼目郷(沼部郷)の境界訴訟を判決した文書である。

今阿弥が奉者として氏直の命をうけ印判状発行の担当者となっている。この判決が出された天正18年3月16日というと、豊臣秀吉はすでに小田原城攻めのため京を出発しており、10数日後には豊臣徳川連合軍が小田原城を包囲している。

従って、この朱印状は、後北条氏最終段階の極めて緊張していた時期に作成され、発給されている。この文書のように、料紙を2つに折らずに用いる形式を、竪切紙といっている。

幸通が関連する朱印状

幸通が関連する朱印状で現在までにわかっているものは次の 点である。

| 戦国遺文収録番号 |

発行年月日 |

宛先 |

内容 |

| 2957 |

天正14年5月28日 |

伊豆桑原郷の百姓中 |

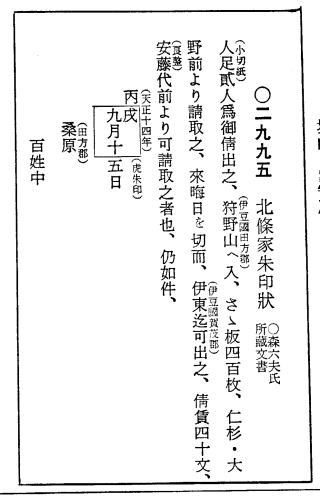

伊豆桑原郷(田方郡)の百姓に対して、指定した材木や板材を材木奉行である仁杉・大野両人に供出するよう命じている。 |

| 2995 |

天正14年9月15日 |

| 3111 |

天正15年6月3日 |

| 3180 |

天正15年9月20日 |

| 3435 |

天正17年3月20日 |

さいれう(宰領)長濱の大川 |

購入した東海船を長浜(西海岸)から東海岸の伊東まで運んで仁杉氏に引き渡すよう大川氏に命じている。 |

|

天正18年2月17日 |

仁杉伊賀守 |

秀吉軍の来襲を前に、規定どうりの軍備をするよう命じている。 |

戦国遺文2957

北条氏政朱印状 小切紙

森六夫氏所蔵文書

天正14年5月28日 |

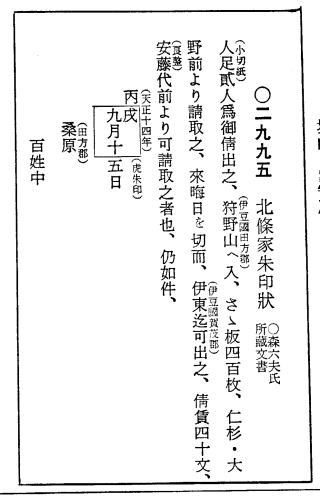

戦国遺文2995

北条家朱印状 小切紙

森六夫氏所蔵文書

天正14年9月15日 |

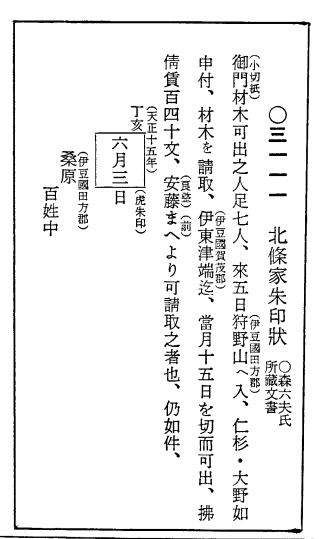

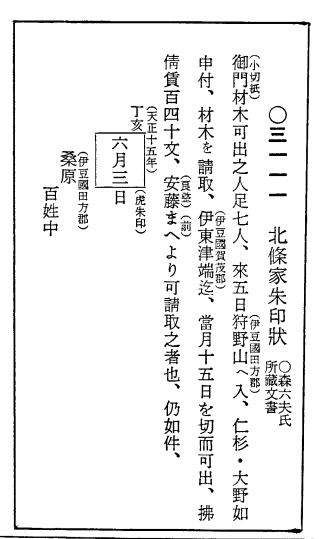

戦国遺文3111

北条家朱印状 小切紙

森六夫氏所蔵文書

天正15年6月3日 |

|

|

|

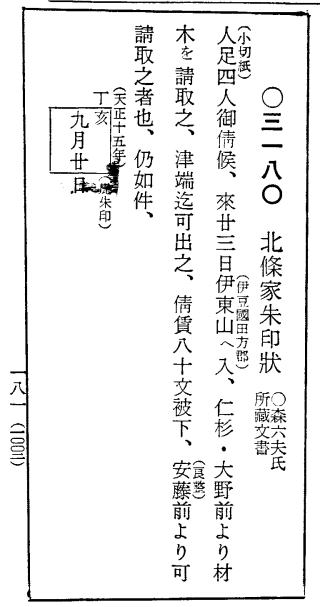

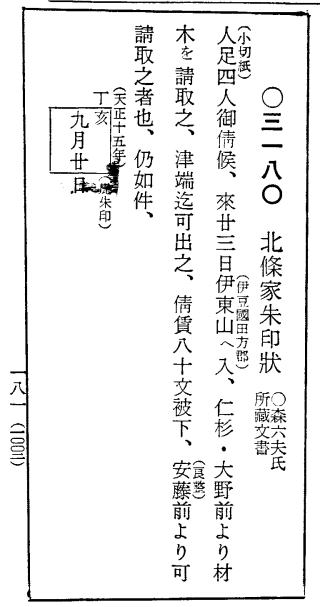

戦国遺文3180

北条家朱印状 小切紙

森六夫氏所蔵文書

天正15年9月20日 |

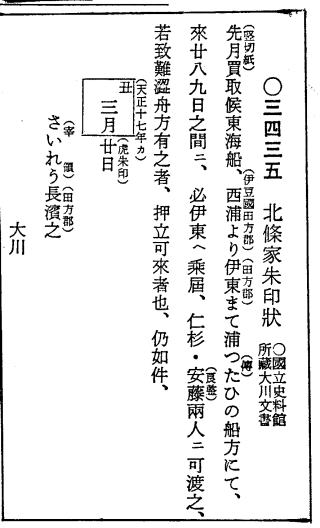

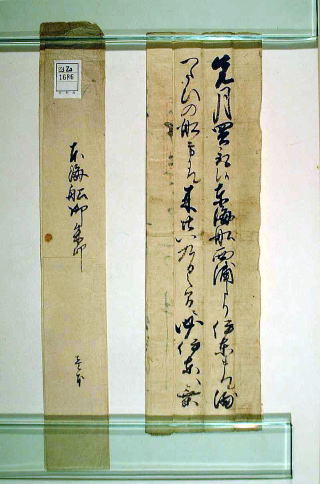

戦国遺文3435

北条家朱印状 堅切紙

国立史料館所蔵大川文書

天正17年?3月20日 |

|

|

|

|

戦国遺文:戦国時代の古文書をまとめたもので5巻にわかれる。(東京堂出版)

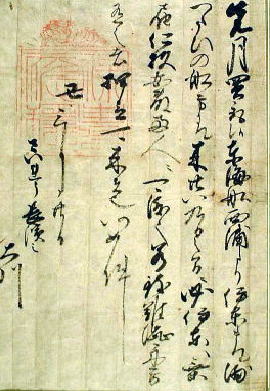

大川文書 北条家朱印状

戦国遺文3435の朱印状(天正17年3月20日、大川文書)の現物が国立史料館(東京・戸越)に所蔵されている。 下はその写真である。

伊豆長浜の宰領大川氏に宛てた文書で、船を伊豆半島の西海岸から東海岸に回船し、伊東にいる仁杉(伊賀守に引き渡せというもの。

堅切紙と呼ばれる種類の用紙を使っており、大きさは約25cmx15cmくらい。2cmくらいの幅に折ってあり、同質の紙で包み、封筒様の形をしている。

表には「東海船御■印」と見える。

約420年の時空を越えて墨蹟も鮮やか、痛みもまったくない。虎の朱印も鮮明である。

|

大川 |

さいれう長濱之 |

朱印

丑

三

月

廿

日 |

有之者押立可来者也仍如件 |

届仁杉安藤両人に可渡之若致難□舟方 |

つたひの船方にて来廿八九日之間ニ必伊東ヘ乗 |

先月買取候東海船西浦より伊東まで浦 |

|

|

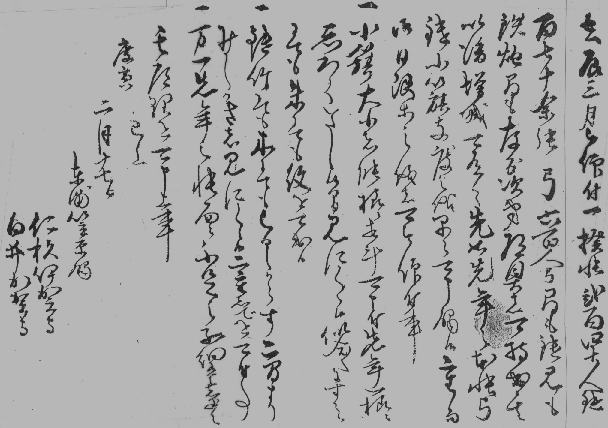

伊賀守幸通への朱印状

天正18年(1590)に仁杉伊賀守宛に出された朱印状はこれは秀吉、家康連合軍による小田原攻めに備えて軍備強化を急ぐ北条家より、あらかじめ本帳にに決められている通り兵員を集め、武器を準備するよう指示した触書である。

この10年前の天正8年(1580)、禄高と引き換えに一朝事あれば家臣が準備すべき軍備の内容が決められており、それを「本帳」と呼んだようだ。

小田原市史中世史料編第5章にこの朱印状の全文が掲載されている。

準備すべき兵員、武器の数以外に旗の色や紋、鑓(やり)の長さまで指定しており、もし本帳(先年の取り決めを書いた帳面)のように準備できない場合は早く申し出るように、という細かい指示書である。

| 中世史料2027 北条家触書写(伊豆順行記) |

触書

去辰三月被仰付一揆帳、弐百四拾人鑓、百七拾余張弓、参百人弓にても鑓にても鉄砲にても存分次第、有是者可持出、其以後増減可有之、先以先年之如本帳、弓、鑓、小旌支度之儀、早々可申触候、重而御下知等儀ハ可被仰付事

ー、小旌大小者、能様ニ相計可申付、先年一様ニしろ(白)くいたし候間、見にくく候、似合々々ニ、すみにても朱にても、紋を可出候

一、鑓、竹にても木にてもくるしからず、二間よりみじかきはみにくく候、二重しで迄一本事

一、万一先年之帳面に不足之子細有之者、早々其道理を可申上事

以上

庚寅2月17日 虎印 東浦笠原触

仁杉伊賀守

白井加賀守

|

小田原条市史の注釈

二重しで:垂を2枚重ねしたもの

道理 :確かな理由

東浦 :伊豆の東岸

庚寅 :天正18年(1590)

|

この文書の本物の在かは明らかでないが(無窮会図書館に保管されているという情報もある)、下図はこの朱印状の写しである。

仁杉家が幕府に提出していた家系図に添付されていた。(東大史料編纂所 本朝武家諸姓分脈系図)

幸通が受領したこの朱印状については各種の史料にその記事が見られる。

駿河風土記には幸通の後裔仁杉五郎右衛門(9代目五郎左衛門)がこの朱印状を探した事が記されている。

この五郎左衛門幸信による朱印状探しについては朱印状探索参照。

曾て仁杉伊賀守といへる武人この所に住せり。江戸町与力の仁杉五郎右衛門はその後裔にして、伊賀守が北条家より与えられし朱印状の写しを所持せるが、その現物を知らず。

伊豆の熱海に住せる同族所持すと聞いてこれを問いしに、その家の先祖、貧窮に陥りし時、江州日野の某に質としたるが未だ受戻さずといふ。

更に人を日野に遣りて遂にその現物を見るを得たり。

庚寅2月17日東浦笠原触として北条家虎の朱印を押し、仁杉伊賀守、白井伊賀守に宛てたるものにして、一揆帳云々とあり。

兼て志を通ぜる浪人、野武士に戦争準備を命じたものと考えられる。

即ち庚寅は天正18年小田原城篭城の時なるべし。

以上駿河誌附載の記載の要を摘みたり。

注)江州日野:現在の滋賀県蒲生郡日野町。戦国時代は蒲生氏の城下町として栄えたが、蒲生氏が転封となった後、衰退したたため、町民が商人として全国に行商を始め、商業の町となった。有名な近江商人の発祥の地である。 江戸時代には何人もの豪商を輩出した。

笠原氏:北条五大老の一人に数えられる重臣。伊豆衆筆頭や武蔵小机城主、伊豆戸倉城(戦国中期に北条氏綱によって香貫連山の北東隅に築城された)城主など。

|

また駿河志料にも次のように記されている。

駿河志料

仁杉伊賀、白井加賀

この地土着の士にて庚寅天正18年兄弟なり北条家朱印、東浦笠原觸折紙なり去辰3月被仰付百四十人、鑓百七十余、張弓6百人、弓にても鑓にても鉄砲にても存分次第道具者可持出、其以後増減可有之。

先如先年之本帳、弓、鑓、小籏支度之儀早々可申觸候。

重而御日限之儀者可被仰付事■仁杉伊賀守、白井加賀守とあり。

一揆の頭にてありしなり、北条家分限帳、伊豆衆の内に五十貫分西清寺分拾貫分御蔵分材木方義被仰付間、知行役御免とあり白井は姓名見えず。 |

|