�@

(1) �Ñ�M���V���ɂ�������^�_�ƌ���_

�X�g�A�h�u���ׂĂ͌��肳��Ă���v

���v���X�̖�

�Z�l�J�u�m���Ȃ͉̂ߋ������B�����ƌ��݂͕s�m���v

���^�_�҂ł�����_�҂ł��Ȃ������G�s�N�[���X

(2) ���ԓI�p�[�X�y�N�e�B�u�ɂ�����ނ�̉�

�u���݂̒ނ�̉��y�͕s�m���v�Łu�ߋ��̒ނ�̉��y�̑z�N�͂��傫�ȉ��y�v��

�y�V�~�X�g�E�����т̑啨�ނ�

���̂��錻�݂ƃw�~���O�E�F�C�̘V���t

���勛���������Ƃ����т̐��_�I���

�G�s�N�[���X���z�̉��y�͊m���

�ߋ��̌o���̊m�����Ɖߋ�����z���邱�Ƃ̕s�m����

���[�v���^�p�\�R�����g������z

(3) �т͖����̜����V�l�Ƃ��āA���݂̒ނ����z����

�ނ���u�O�{�y���ށv

(4�j�����̌Ì��u�ނ�͉i���̍K����^����v�̘_�@

���ɂ���

�����ɂ���

�H�̊y���݂��邢�̓O�����ɂ���

�ߋ��̉��y�͌��݂̈����݂�

(5) �ނ�̉�z�͈����݂킸�Ɋy���݂�����^����

�V�A�N�T�[�R�t�̉�z

���w�ق̕ҏW���E�R�c�������̉�z

��ƁE�y�t����̉�z

(6) �Ȃ��A���邢�͂ǂ�����Βނ�̉�z�͈����݂킸�ɍs�����Ƃ��ł��邩

���݂̉��Y��邱��

�ߋ��̒ނ���ڂ����������߂Ă���

���L������������

�ނ���L�̓^�C���}�V�[��

���A�O�����A��������L�ɏ�������

(7) ���݂̃}�L�R�{�V�ނ�͂��łɓ����ɜ����V�l�̒ނ�ł���

fisherman��armchair fisherman

�ނ�̓^�C���g���l��

(8) �N���Ƃ��Ă�fisherman�ł��葱����K��

90�Ńu���^�n�}�`�̉g�ނ���s�Ȃ����t

�{�E�̋��t�̎蕿�b�Ǝ��ɂ������b

�ł��������u���|�v��u��Ɂv�͉��y��

93�Εv�w�D�ŃJ�c�I�̉g�ނ���s�����t

(9) armchair fisherman�����̎��̐��Ǝ�

�G�M�i���Ԃˁj�̌��z

�O�r�̐��n��

���̎�

���ɑ��鋰�|���A������

�Ȃ��炩�Ɏ��ɂ���

���Ɩ���͎��Ă���

��O���ڎ��ɖ߂�

�S�̖̂ڎ���

�ԑt�Ȃɂ����鏏���̎��@��l�����y�v�ɂ́A�ސl�̉ߋ��A���݁A������������Ă����B�ȉ��ł��炭�A�ނ�̉ߋ��A���݁A�����ɂ��čl���Ă݂�B

�X�g�A�h�A�G�s�N�[���X�h�Ɠ�������ɁA���^�_��������l�X�������B�X�g�A�h�A�G�s�N�[���X�h�͑P�A���Ȃ킿�������K���ɂ�����̂����݂���Ǝ咣���A�ǂ�����K���ɂȂ肤�邩���A�̌n�I�ȗ��_�ɂ���Ę_���悤�Ƃ����B���^�_�҂����́A���̂Q�w�h�̑̌n�I�ȗ��_��ᔻ����ƂƂ��ɁA�m���Ȓm���A�^�Ȃ�m�������݂��邱�Ǝ��̂�ے肵���B

���^�_�҂����́A�����Ƃ݂Ȃ���Ă��邷�ׂĂ̂��Ƃ́A�ǂꂪ�^���łǂꂪ���U�ł��邩�A�����������Ȃ��Ƃ������Ƃ�l�X�ȕ��@�Ŏ������B���Ƃ������͢�������̌����A�v�҂������̂ɂ��ģ�L�^���o�����B�����Ă��̋L�^�ɂ��Ɓu����炷�ׂĂ̂��̂����ׂẮk���́l���̂Ɠ˂����킳��A���݂ɔ�r�����ꍇ�ɁA�����ُ̈�Ȃ��Ƃ⍬�������o�����v���Ƃ��������i�O�o�w�M���V�A�N�w�җ�`�x��9��11��78�߁B�ȉ��c�k9�A11�A78�̂悤�ɋL���B���邢�͓����͂Ȃ�ΐ߂̐��������L���j�B���邢�́A�m���Ȃ��̂Ƃ͘_����Ă�����̂ł��邪�A�_�͂��ׂāA���łɘ_����Ă��鎖�����A�_���ꂦ�Ȃ������Ɋ�Â��Đ��藧���Ă���B�����O�҂ł���ꍇ�ɂ́A�_�͖����w�i�Ɋׂ炴����A��҂̏ꍇ�ɂ́A���̘_�͎��ۂɂ͘_����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł���A�Ǝ咣�����i��90�j�A���X�B

�ނ�́A�l�͊��o���������M�����ׂ��łȂ��A�ے�ł���A�m��ł���A���ׂĂ̔��f�������T���A�����Ɋւ��Ă͔������ۂ̏�ԂɂƂǂ܂�˂Ȃ�ʁA�Ǝ咣�����B�ނ�́A���f�ۗ̕��ɂ���āA�^�ƋU�A�P�ƈ��A���ƕs���̑Η��̒��őԓx�����肵�悤�Ƃ���Ƃ��Ɋׂ铮�h����������A�A�^���N�V�A�i���ÁE�����j�ɒB���邱�Ƃ����҂�����ƍl�����B�ނ�͑��̊w�h�̐���ᔻ�������A�ϋɓI�Ȍ`�ł̎咣���s�Ȃ����Ƃ͔���������A���f�ۗ��������P�����̂ł���A�K���ɓ����ԓx�ł���Ƃ͌����Ă��Ȃ��B�������A����f�ۗ��ɂ́A�A�^���N�V�A���A���傤�ljA���`�ɓY���悤�ɁA�����Đ����飂Əq�ׂĂ���i��107�j�B

���^�_�҂����ɂ������邱�Ƃ͕s�m���ł���A���݁A�ߋ��A�����̂��ׂĂ̎����ɂ����Ă��ׂĂ̎����͕s�m���ł���B�����A���͂ŏq�ׂ��悤�ɁA�X�g�A�h�ł͎��R���F���̓��S�X�������ł���_�̕\��Ƃ����B�@���I�ȗ�������_�̌����ł���F���ɋ��R�I�Ȃł����Ƃ͑��݂����A���ׂĂ̎��ۂ͘_���I������I�ɋٖ��Ɍ��т������Ă���B�ߋ����猻�݂ցA���݂��疢���ցA�l�Ԃ��F�������Ȃ��������܂߁A�ł����Ƃ͐��m�Ȉ��ʂ̖@���ɏ]���Đ��N����B�ł����Ƃ͂��ׂĂ��̈��ʂ̖@���ɂ��������ĕK�R�I�ɐ��N����B�^���Ƃ͂��̉F���̎��ۂ̕K�R�I�Ȑi�s�̂��Ƃł���B�ߋ����A���݂��A���������ׂāA�^���ɂ���Č��肳��Ă���A�s�m���Ȃ��͉̂�����݂��Ȃ��A�ƃX�g�A�h�̐l�X�͎咣�����B

�X�g�A�h�̃N�����V�b�|�X�͎��̂悤�Ɏ咣�����B

�u���̉F������ł���A�ŏ��̂��̂����̂��Ƃɐ�������̂ɂƂ��Č����ƂȂ�Ƃ����d���ŁA��������̂͑��݂Ɍ��т��Ă���B�����ĉF���̂����ɉ���������ꍇ�ł��A����ƕʂ̂��̂��K������ɖ������ɂ��������āA����ƈ��ʓI�Ɍ��т��悤�Ȏd���Ő����Ȃ����Ƃ͂Ȃ����A----��������̂͂��ׂĂ���ɐ旧�����������Ƃ��Ă����Ă��āA����ƌ��т��Ă���ƌ����̂ł���B

----

�����鑶�݂���肠�Ƃ̂��̂̂ǂꂩ�̌����ɂȂ��Ă���A���̂��Ƃɂ���āA��̂��̂Ɍ�̂��̂����̂悤�Ɍ��т��Ă���Ƃ����d���ŁA�����͑��݂Ɍ��т��Ă���Ƃ����A�ŏ��Ɍ���ꂽ���ƁA�����ނ�͏h���k�^���l�̂���Ύ����ł���Ƒz�肵�Ă���B�X�S�T

�u��������̂͏h���ɂ���Đ�����---�B�����N���邱�Ƃ͓ˑR�ɋN����̂ł͂Ȃ��āA���̌o�߂́k���������l�j�������ق����悤�Ȃ��̂ł����āA���͉����V�������̂����o�����A�ŏ����炠����̂�W�J���Ă��邾���Ȃ̂ł���B�X�S�S

�@�R���`�v��w�N�����V�b�|�X�@�����X�g�A�h�f�ЏW�x�R�A���s��w�o�ʼn�A�Q�O�O�Q

�@�N�����V�b�|�X�i�Q�W�O���|�Q�O�V���j�́i�[�m���̌�p�ҁj�N���A���e�[�X�̒�q�ł��̌�p�ҁB�����T�O�O�s�ȏ㏑���A�V�O�O���ȏ�̏��������Ƃ���A�u�����N�����V�b�|�X�����Ȃ������Ȃ�A�X�g�A�h�͂Ȃ��������낤�v�ƌ����Ă���Ƃ����BD.L.��V����V��

���̂悤�ɁA���E�ɐ��N����ł����Ƃ͕K�R�I�Ȍ����̘A���ɂ���āA���łɌ��肳��Ă���ƍl���闧�������_�Ƃ����B���̌���_�́A�ߑ�ɂȂ��āA�Ȋw�҂����ɂ���Ă��A�咣���ꂽ�B

17���I�A�f�J���g�͉F�������̑n����ł���_�͑S�m��S�\���ƍl���A���A���̉F���E���E�͑n�����ꂽ���_�ɂ����āA���͂�蒼���s�v�Ȍ`�Łu�d�グ�v���Ă���A���̉^�s�����S�ɐ_�̌v��ǂ���ɐi�ނƍl�����B���E�͐_�Ƃ������v�t�ɂ���č��ꂽ�A���S�ȋ@�B�d�|���̎��v�ł������B�u�f�ނƂ��ꂪ�ӂ�܂����߂̖@�������^������A���̐��E�̏�Ԃ��Č����Ă݂���v�ƃf�J���g�q�ׂĂ���B

�������A�ߑ㕨���w�̊�b���m�������j���[�g���́A�f�J���g�Ƃ͈قȂ�A�_�͐i�s���̉F���ɉ������ƍl�������A�ނ̕����w�ɂ����ẮA���̐��E�ɑ��݂��邷�ׂĂ̕��͎̂��_�ɊҌ�����A���̉^���͂��ׂĉ^���@���ɂ���Ĉ�`�I�Ɍ��肳���Ƃ݂Ȃ���Ă���B�l�Ԃ������Ēm�肦�Ȃ��_�̈ӎu�̉����r�������f�J���g�I�@�B�_�ƌ��т������A���̐��E�ɐ��N���邢�������̂ł����Ƃ͌��肳��Ă���Ƃ����A����_�ł͂��邪�A�����ɑ��肵�v�Z����Ȋw�I���@�������B����A�����邱�Ƃ�\�m������Ƃ����v�z�ށB���悻150�N��A�t�����X�̓V�ː��w�ҁA�V���w�ҁA���v���X�́u����u�ԂɉF���̂��ׂĂ̌��q�̈ʒu�Ƒ����Ƃ�m�邱�Ƃ��ł���Ȃ�A�����i���ɂ킽���ĉF�����ǂ��Ȃ邩�́A��͊w�̗͂ɂ���Ēm�邱�Ƃ��ł���ł��낤�v�Əq�ׂ��B���̂悤�Ȕ\�͂����������݂́q���v���X�̖��r�ƌĂ�Ă���B

�����A�X�g�A�h�ł��A�l�Ԃ̗����A�m���ɂ͌��E������A������F���E���R�Ƃ��Č�������_�̈ӎu�A�ۗ���m�邱�Ƃ͓���A�����ɂ��Ă͊m���Ȃ��Ƃ͌����Ȃ��ƍl�����Ă����B�m���ł���͉̂ߋ��ɋN���������������ł���ƍl����ꂽ�B

�Z�l�J�́w�l���̒Z���ɂ��āx�̒��ŁA���̂悤�Ɍ����B�u�l���͎O�̎��ɕ�������B�ߋ��̎��Ƥ���݂̎��Ƥ�����̎��ł���B���̂��������ꂪ���݉߂������鎞�͒Z��������߂����ł��낤���͕s�m���ł��邪�A�ߋ��ɉ߂��������͊m���ł���B�Ȃ��Ȃ�Τ�ߋ��͉^�������łɂ��̓����������Ă��鎞�ł���A�܂��Ȃ�҂Ƃ̗͂ł��Ăі߂���Ȃ��Ƃ�������ł���B-----

�u�ߋ��͂����̎��Ԃ̂����Ő_���Ƃ��ׂ��炴��A�����ʂɈ�����ׂ������ł��褐l�Ԃ̂�����o�����z����^���̎x�z�O�ɉ^�ы���ꂽ�����ł���B----��������������Ȃ�����D����������Ȃ��B���̏��L�͉i�v�ł�����ׂł���B���݂͂��̓����̓������ŁA�������u�Ԃ�P�ʂƂ���B�������A�ߋ��̎��ͤ���N��������������A���̂��Ƃ��Ƃ��������ł��낤����N�̍D���Ȃ悤�ɒ��߂邱�Ƃ��������߂邱�Ƃ�����ł���B�v�Ύ�،�����w�����_�W�i�S�j�x���Q�T�O�D, �Ύ�ؖ�w�l���̒Z���ɂ��āx���R�O��.��g����

�����ł̓Z�l�J�͉ߋ��̊m������͐����Ă��邪�A�����ɁA�����ƁA�₦�������������Ă��ĉߋ��ւƗ��ꋎ���Ă����A�Z���u�ԁA�u�Ԃł��錻�݂͕s�m�����Ƃ������Ă���B�X�g�A�h�ɂ��A�l�Ԃ̍s�ׂ́A�l�Ԃ̗����E�m������Ă͒m�肦�Ȃ����̏������ɂ���Ă��K�肳��Ă���B�s�ׂ��錻�݂̏u�Ԃɂ����ẮA�����̈ӎv�݂̂ɂ���čs�ׂ����肷�邱�Ƃ͂ł����A�Ӑ}�����Ƃ���̌��ʂ邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�N�����Ă��܂����ߋ��̂ł����Ƃɂ����ẮA�s�ׂ����肵�����̈ӎv�Ƒ��̏������̑S�̂ł���^���̓����͏I�����Ă��āA�ł����Ƃ̂Ȃ��ɁA�����������Ƃ��������Ƃ��Ȃ����̂悤�Ȃ��̂Ƃ��āA���݂��Ă���ɂ����Ȃ��B

��������C�V�_�C��ނ����Ƃ��悤�B�ڂ������ׂ�A�����A�ǂ̂悤�Ȣ�^���v�ɂ���Ēނ邱�Ƃ��ł�����(�ӂ��́u�^�悭�v�ނ����ƌ����j���킩�邩������Ȃ��B���Ƃ��A���ꂪ���̢�^����̒��g�̑S�Ăł͂Ȃ��ɂ��Ă��A�d�|���𓊓������|�C���g�̑I��A�a�̎�ށA���킹���A����̓V�C�A�C���A���̗����A�����A���X�m�肽�����Ƃ̂��Ƃ��Ƃ����A���ׂ�����ɂ����āA������u�D���Ȃ悤�ɒ��߂邱�Ƃ��A�������߂邱�Ƃ��v�ł���B

�X�g�A�h�́A���邢�̓��v���X�̎咣�ɂ�������炸�A����ꂪ�l�X�Ȃ������ŗ\�z�����邢�͊��҂��関���Ɋւ��āA2000�N�ȏ�O�̃M���V�A�E���[�}����Ɣ�ׂāA���邢��200�N�O�قǑO�̃t�����X�v���̎���Ɣ�ׂĉȊw�Z�p���r�����Ȃ����W��������ɂ����Ă��A�P�T�Ԑ�̓V�C�\��͕s�m���ł��邵�A�����Ēn�k�����N����̂��ɂ��Ă͖����ɑS���킩��Ȃ��B�����A�_���C�V�_�C���ނ�邩�ǂ����͉i���ɕ���Ȃ����낤�B�N�����Ă��܂����ߋ��̏o�����͢�m����ł��邪�A�����̎��ۂɂ��Ă͊m���Ȏd���ł͒m�肦�Ȃ��Ƃ����Ӗ��ŁA�����͢�s�m������Ƃ������Ƃɂ��ẮA�N�����m�肷�邾�낤�B

���݂ɂ��Ă͂ǂ̂悤�ɍl����ׂ��ł��낤���B���݂Ƃ͉������N������鎞�ł���B�����͉��^��`���Ƃ�Ȃ����Ƃɂ��悤�B���Ⴂ�łȂ�����A�������N�����Ă��邱�Ƃ͊m���ł���B�������A�����̏u�Ԃ͖������Ă��Ȃ��̂ł���A���N�����Ă��邱�Ƃ͎����̏u�Ԃɂǂ��Ȃ�̂��A�܂�A���̂܂܋N���葱����̂��A����Ƃ���~���Ă��܂��̂��͂�͂蕪��Ȃ��B������Ԃɏ�������̏u�ԓ�C��n�k���N����Ȃ��Ƃ͌������A���͗p�������ď��R���瓌���ɍs�����Ƃ��Ă��邪�A���̌v��͎�������Ȃ���������Ȃ��B

�����́A���A���̏u�Ԃ��������݂ƌ����̂ł͂Ȃ��A�������������̂Ƃ��Ģ���ݣ���l����̂����ʂł���B���݂̒��ɂ͖��������荞��ł��āA�����͕s�m���ł���B�Ƃ���Ό��݂��܂��s�m�����ƁA�܂�A���݂��ǂ̂悤�ɐi�s����̂��͕���Ȃ��ƌ���Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B

�Z�l�J�́A�G�s�N�[���X�����݂Ɩ����̏o�����͕s�m�������ߋ��̏o�����͊m�����ƍl���Ă����Ƃ����B�ނ̓G�s�N�[���X�́A�ߋ��̊y���݈ȏ�Ɋm���Ȃ��̂͂Ȃ��Ƃ����l�����m�肵�A�����A����ь��݂̉��y�ɂ��āA���̂悤�ɏq�ׂĂ���B�u����ꂪ���Ă���P�����̂����ł��낤�Ƃ��A-----���͂�D������邱�Ƃ̂Ȃ��y���݈ȏ�Ɋm���Ȋy���݂͂Ȃ��A�Ɓk�G�s�N�[���X�́l�����̂ł���B���݂̑P�����̂́A�܂����S�ɂ͈���Ă��Ȃ��B�����̏o�����������ؒf���邱�Ƃ����肤��B�����̑P�����̂́A�܂��s��ł���s�m���ł���B�Ƃ��낪�A�߂����������͈̂��S�ɕۑ�����Ă���v�B�w���b�ɂ��āx��O���A�w�����_�W�i�S�j�x��529�D

�G�s�N�[���X�̓N�w�̍��{�����ł��錴�q�_�͌��q�ɋ��R�̓�����F�߁A�B���_�ł���ɂ��ւ�炸����_�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ͑�P�͂̍ŏ��̂Ƃ���łӂꂽ�B�܂��A�ނ͉��^�_�҂ł͂Ȃ��B�ނ́A�m�o�o�����m���Ȃ��̂ƍl���Ă���B�����āA�ނ͌������钘��̒��ł͎��ԂƂ͉��ł��邩�Ƃ����q�ϓI���R�w�I�c�_�͍s���Ă��Ȃ����A�s�ׂɂ����Đl�Ԃ��ߋ��A���݁A�����Ƃǂ̂悤�ɂ������������Ă��邩�A�������ׂ��ł��邩�ɂ��ďq�ׂĂ���B

�u���m�C�P�E�X�ւ̎莆�v�̒��Ŏ��̂悤�Ɍ����B�u�����̂��Ƃ͂����̂��̂ł͂Ȃ��Ƃ������ƁA���Ƃ����āA�S�������̂��̂łȂ����Ȃ��Ƃ������ƁA���̂��Ƃ��S�ɗ��߂Ă����ׂ��ł���B����͖����̂��Ƃ͂����ƋN���邾�낤�ƁA����ꂪ����ɑS�ʓI�Ɋ��҂������邱�Ƃ��Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ł����邵�A�܂���ɋN���邱�Ƃ͂���܂��ƁA�]�݂��̂Ă邱�Ƃ��Ȃ��悤�ɂ��邽�߂Ȃ̂ł���v�i�c�k10�A127�j�B���̕��ɑ����ĉ��y�̎�ށi���R�I�ŕs���Ȃ��̂��ǂ����Ȃǁj�ɂ��ďq�ׂĂ��邩��A���y�A�������邽�߂Ɏ�̓I�ȍl�ʂɊ�Â��čs�ׂ�I�����ׂ��ł���A�I�����\���Ƃ������Ƃ��q�ׂĂ���̂��Ǝv����B

������ł́u�D��Ă���l�v�Ƃ́u�ꕔ�̐l�����������̏����Ƃ��ē������Ă���h����}���āA�����Ăނ��날����͕̂K�R�ɂ���Đ����邪�A������̂͋��R�ɂ���Đ����邵�A�܂�������̂͂����̗͈͓͂̔��ɂ���̂��ƌ����Ă���l�̂��Ɓv�ł���A���̂킯�́u�K�R�͐l�Ԃ��ǂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ����̂ł���A���R�͕s����Ȃ��̂ł��邪�A�����̗͈͓͂̔��ɂ��邱�Ƃ͉��ɂ��x�z����邱�Ƃ̂Ȃ����̂ł����āA���̂��̂ɂ��������A�܂����̔��̏^���{�������̂��Ƃ������Ƃ��A���̐l�͒m���Ă��邩�磂��Ƃ����i��133�j�B�����Ȃ����߂ė������ۂ����^��`�҂Ƃ��A�܂��ɂ߂Č`����w�I�ȉF���_�ɗ��X�g�A�h�Ƃ��Ⴂ�A�G�s�N�[���X�͏펯�I�Łg���S�Ȓm���h�̗��������Ă���B

�����āA��������łɑ�P�͂łӂꂽ���Ƃ����A�g�̂̉��Ƌ�͌��݂����̂��̂����A���͌��݂̉��Ƌꂾ���łȂ��A�ߋ��ɂ�������Ƌ���L���ɕێ����A�܂������ɋN����ł��낤���Ƌ��\�����邱�Ƃɂ���ċꂵ��y���肷��Əq�ׂĂ���B�G�s�N�[���X�����݂���я����̉��y���s�m���Ȃ��̂ŁA�m���ȉ��y�͉ߋ��̂��̂������ƍl�����Ƃ������Ƃ̓Z�l�J�����Ă��邾���ł���B�������A������A�킽���ɂ́A����������O�̍l�����ŁA�Z�l�J�̕��^���K�v�͂Ȃ��Ǝv���B

�ȉ��ł́A���ݥ������ߋ��Ƃ������Ԃ̃p�[�X�y�N�e�B�u�̂Ȃ��ŁA�ނ�̉�������ꂪ�ǂ̂悤�ɖ��키�̂����l�������B�ސl�́A����j�Ɋ|���A�����ŋ����悤�Ƃ�����Ƃ��ɁA��̓I�ɂǂ�ȕ��Ɍ��݂́u�����ŕs�m���ȉ��v�𖡂킢�A�����ċ���ނ�グ������Ɂu������������S�ȉ��v�������A���邢�͂��ꂩ�牽�����A���邢�͉��N�����Ԃ��o������ŁA�ߋ��̒ނ���v���N�����ĉ���������̂��낤���B�����|���Ēނ�グ���邪�܂����S�ɂ͎������Ă��Ȃ����݂̉��y�ƁA����ނ��Ċ��������ߋ��̉��y���v���o�����y�Ƃ͂ǂ���̂ق����傫���̂��낤���B

��S�͂ŁA�ނ�̉��̌��_�͋��M��������ɂ���ƌ������B�����ȓ���������Ȃ���h���a�����̌��̒��ɓ������u�Ԃɓ����������Đj�|�肳���悤�Ǝw��ɒ��ӂ��W�����đ҂A���҂Ƌْ��ɖ��������Ԃ��傫�ȉ���^����B������������y�̓}�L�R�{�V�ނ�ɂ����Ă����Ƃ��傫���B�Ε��i�C�V�_�C�A�C�V�K�L�_�C�j�ނ�ł͓�����͊Ɛ�ɂł�B�R���R���Ɨh���Ɛ悪���҂Ƌْ��̍����������ނ��A�d���Ƃ������Ă���h��������������B�Ε��ނ�ł́A�j�Ɋ|�������Ƃ̊i���ɖʔ����̒��S������B��^�̏ꍇ�ɂ͑�ς����A���^�܂łȂ�A�j�|���肳�������Ƃ̃C�V�_�C�Ƃ̊i���́u�ʔ����v�B

�C�V�_�C��j�|�肳���A���i�C��̊�ʁj�ɐ����Ȃ��悤�ɑS�͂Ń��[���������Ă���Ƃ��낾�Ƃ��悤�B���A���C���[�n���X����������A�C��Ɍ������ē˂�����ł������Ƃ��Ă��邪�A�������₪�Ē�R�����C�ʂɌ����Ă���ł��낤�ޓz�i��j�̎p��z�����āA�����Ō������������A���҂ŐS��������B���ꂱ�����I�ȉ��Ɏ�����������Ă���u�Ԃł��낤�B

�����A�r���œ�������\��������B�����̔��q�ɓ�������邩������Ȃ��B�܂��A����������A�D�̒��Ɏ�荞�ނƂ��ɁA�j���O���Ƃ����̂͂Ƃ��ǂ����邱�Ƃ��B�����A���̕s�����^����u���_�I��Ɂv�͂قƂ�ǖ��ɂȂ�Ȃ��قǏ������B�����������炻�̃X�����͉��ƌ����邩������Ȃ��B�܂��A�R�L���O��܂ł̃C�V�_�C�Ȃ�A�Ƃ����݁A���[������ɗ͂�����K�v�͂��邪�A���̈����͐S�n�悢�ƌ����Ă������قǂŁA�u�g�̓I�ȋ�v�͑S�����ł͂Ȃ��B�C�V�_�C��ނ�グ�Ă���Ƃ��̎��́A�u�s���S�A�������v�Ȃ���A�����������v�傫�ȃv���X�̉������Ă���B���̉��͑D���ɖ����ɋ�����荞�ݏI�����Ƃ��ɁA�������A���S�ȉ��ɂȂ邾�낤�B

�_�����啨��ނ�グ��Ƃ��A���ׂĂ̒ނ�l�͓����悤�ɑ傫�ȉ��̒��ɂ���̂��낤���B�y�V�~�X�g�̖����т͏����Ⴄ�B

�����т́A2006�N���_��55�A�u�g�̂̂��������ɃK�^�����Ă���B�̗͂��A�]�͂�������Ɨ������v�Ƃ͂������̂́A�u�A�ڂ́A������14�{�B�m���t�B�N�V������4�{�B����P���̌��e���R�ς݁v�Ƃ�����������q��Ƃł���B�ނ͒ނ肪�D���Ŏ���̒ނ�̕A�ނ���e�[�}�ɂ��������Ȃǂ������Ă���B���̈�w�����҂̏� �\ �T�嗤�ދ��I�s�x�i���ԏ��X�A2008�j��ǂނƁA�ނ͑�^���Ƃ��Ƃ肵�Ă���Œ��ɑ傫�ȁu���_�I��Ɂv�ɂƂ����Ƃ����B

�A���X�J�ő�^�̃L���O�T�[�������|��������u�S�̌`���Ń��[���������v�u�S�g�̋ؓ����g���āv�����悤�Ƃ��Ă����т́u�S�̒��ň����C���[�W�Ɨǂ��C���[�W�����߂������Ă���B�����C���[�W�Ƃ́A���ǁA�����܂ň���������ɁA���C������ăL���O�������Ă��܂��Ƃ������̂��B�����C���[�W�Ƃ����̂́A�������l���A�����ɂ��̃L���O���Q�b�g���邱�Ƃł���B���R�Ȃ���A���������Ƃ��ɋ����̂́A�����C���[�W�̂ق����B����܂ŁA���x�A���������P�[�X�ő啨�ɓ������Ă������Ƃ��B���C�������B��i�n���j���O���B�Ƃ��܂��B�������Ƃ����Ƃ��ɁA�啨�������Ă䂭�B----����܂ʼn��x�܂𗬂������Ƃ��B���������Ƃ��ɁA�啨�͓����Ă䂭���̂ƌ��܂��Ă���̂��l���ł���B�K���o����k���ɓ�������l�B���̂Ȃ��ł́A�ߖ��オ���Ă���B�ؓ��ɂ͍ő勉�̕��ׂ������葱���Ă���B�v

�т̏ꍇ�A���Ɍ����啨�L���O���|�������ƁA�g�̓I��ɂƂƂ��ɁA������͂邩�ɏ���傫�Ȑ��_�I��ɂɂ���Ďx�z����Ă��܂��悤���B���s����Ƃ����s���̋ꂪ�A�啨���Q�b�g������҂̉��������Ă���B

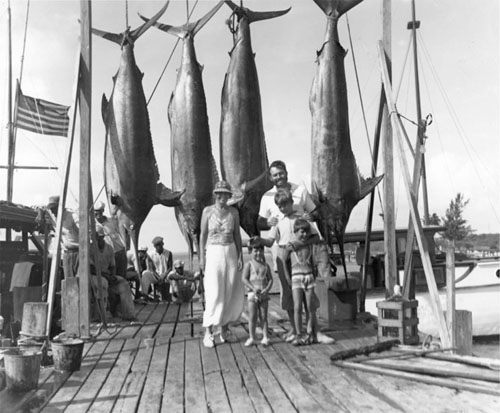

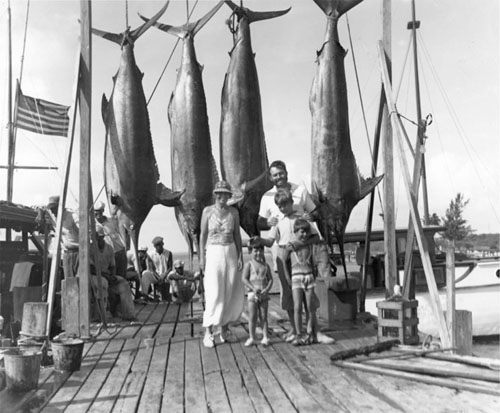

�啨�i�Q�l�A�W�j��ނ�グ�āA���������сB

���̎ʐ^�́w�����҂̏� �\ �T�嗤�ދ��I�s�x�Ō����������ɏo�Ă���A�}�]���̃y�[�W�ɍڂ��Ă���B

�p��ɂ́A���{��ɂȂ����݊����Ƃ�������������B���Ƃ��AI have finished the work now. (���̎d�������I�����Ƃ��낾�B)I have once been to America.(���͈�x�A�����J�ɍs�������Ƃ�����B)�Ȃǂ̂悤�ɁA��������������̏�ԁA�ߋ��̍s�ׂ̌��ʂ����܂������Ă���ꍇ�Ȃǂ�\������Ƃ��ɗp���鎞���ł���B���̏u�Ԃɂ����߂����A���݂ƘA�����Ă���Ƃ݂Ȃ���悤�ȉߋ��𢌻�ݣ�ƍl���Ă���̂ł���B

����Ɠ��l�ɁA���݂̍s�ׂ������炷�ł��낤���܂��������Ă��Ȃ������̂��Ƃ�����A���݂Ƃ̘A�����̂䂦�ɁA�����ł͂Ȃ����݂̎����ƍl���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B�ނ�ɂ����ẮA�����|���Ă������悭�ނ�グ�Ď�ŐG���܂łɂ����Ă���������Ώ\���ł���B�т͋����|���Ă��琔����̖����ɂ����鎸�s��\�����邪�A���̎��s�𢖢�����̌��ݣ�ɂ����鎖���Ƃ݂Ȃ����Ƃ��ł���B���̏ꍇ�ɂ͌Ñト�[���b�p�̐l�X���l�����悤�ɁA�т́u���݂̉��̕s�m�����v�������Ă���Ƃ������ƂɂȂ�B

�w�~���O�E�F�C�̘V���t�T���`���S��18�t�B�[�g�����鋐��ȃJ�W�L�}�O����ނ�グ��܂łɂ͊ہX�Q���Ԃ�v�����B��ʓI�ɂ����A�ނ�����j�Ɋ|�����u�ԁA���邢�͊i�����n�܂����u�Ԃ����݂Ƃ���ƁA�����d���߂đD�Ɍ��ѕt����̂́A�����Ƃ������ƂɂȂ낤�B�����A�n�܂��������́A�r��邱�ƂȂ��������B�Ȃ�قǁA����ȏオ�o�߂��A���̈�����������܂������ɂ́A�T���`���S�́A�����|�����Ă��郍�[�v��w���ɉ��܂܁A�E�g�E�g���邱�Ƃ��������B�������A���͂������������Ă��Ȃ������B�ނ͂܂��܂����ꂩ�炾�Ƃ������Ƃ�m���Ă����B�������Ďd���߂�܂œ����͑����̂ł���A���̌�̂��Ƃ͈�؍l�����Ȃ������B�����Ă���u���v���������݂����̂ł��薢���͑��݂��Ȃ������B�w�~���O�E�F�C/���F��w�V�l�ƊC�x(1977�N�A�W�p�Њ��w���E���w�S�W�x��77���B

File:Hemingway and Marlins.jpg,�p���Wikipedia���B�ނ͎����̃{�[�g���g�����ނ���D�B

�ꏏ�Ɉڂ��Ă���͔̂ނ̍ȂƎq�������B

�����ŁA���̘V���t�̈ӎ��ɑ����āA���̘A�������i�����I������܂ŁA���̌��ʂ����炩�ɂȂ�܂ł��u�������̌��݁v�ƌĂ�ŁA����Ȍ�́u�����v�Ƌ�ʂ��Ă݂����B�����āA�ߋ��Ƌ�ʂ���颌��݊��������n�܂�A�����Ƌ�ʂ����u�������̌��݁v�ɂ܂ŋy�Ԣ���ݣ���l���邱�Ƃɂ������B����ݣ�ɂ͋q�ϓI�ȕ��͂Ȃ��Ƃ������Ƃ͖��炩�ŁA����A���̏u�ԂɎ��͐����Ă��飂Ƃ������邵�A�������`���g���Ģ���a��100�N�ԑ����Ă��飂Ƃ�������B���݂͏u�Ԃ��w�����Ƃ��A100�N���邢�͂���ȏ�̕����w�����Ƃ�����B�����ł́A�ꑱ���̍s�ׂ��Ȃ���Ă���Ԃ����݂ƍl���邱�Ƃɂ���B

�ꑱ���̍s�ׂɂ͕�������B�т��A���X�J�ŃL���O�T�[�����̑啨��ނ�Ƃ��A�d�|���𓊓����Ă���A�|��������D�̒��Ɏ�荞�ނ܂ł����݂ƍl���邩�A���A�����p�ӂ��č`�Ɍ����Ƃ�����A����ނ��Ă��邢�͒ނꂸ�ɋA�`����܂ł����݂ƍl���邩�A��ꑱ���̍s�ף�Ƃ����Ă����̕��̂Ƃ���͂��܂��܂ɉ\�ł���B�T���`���S�Ȃ�A�J�W�L���|���A���Ƃ߂�܂ł��ꑱ���̍s�ׂƂ��A���̌�A���߂ɏP���č��Ɠ��ƐK�������ɂȂ�����މʣ�ƂƂ��ɋA�`���āA������z�e���̊ό��q���������邱�ƂɂȂ�̂́A�����̂��Ƃ��ƍl���邱�Ƃɂ���B

���݂Ƃ́u���̍��̏u�ԁv�̂��Ƃł͂Ȃ��A��������ƍl����B�����A�������܂蒷�����Ȃ��悤�ɂ���K�v������B���A�̍s�ף�̎��ԕ�����肷����ƁA�G�s�N�[���X�����߂鎖�O�̢�l�ʣ���ł��Ȃ��Ȃ邵�A���ۂ̍s���̑P�������i�܂����ꂽ���ǂ����j�ɂ��Ă̎���̔��f���ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�����ŁA�K���ȕ��Ţ��A�̍s����Ƣ���ݣ������āA���̐�𖢗��ɑ�����Ƃ݂Ȃ����Ƃɂ���̂ł���B

�т��ނ̊|�������勛�Ɗi�����\��������܂͖����̂��Ƃł͂Ȃ��A���݂̂��Ƃł���B�т́A���̌��݂��s�m�����Ƃ������Ƃ�l��{�m���Ă���A����䂦�ɁA�j���瓦��悤�Ɩ\��鋐�勛���ނ̓��̂ɗ^����A���A���̏u�Ԃ̋�Ɉȏ�ɁA���̏u�Ԃɑ��������Z�����Ԍo�߂̂Ȃ��ŁA�s�m�����ɖ��������݂��{�[�g�̂����߂��ɂ܂ł��Ă���ނ̊l�������Ă��܂����낤�Ƃ����A�z�����琶����s���A���_�I��ɂɂƂ����B

�ĂуG�s�N�[���X���Ɍ����A�啨�ނ�͈�ʂɓ��I�ȉ��Ƌ��^����B���̋���Ȉ����͓��̓I��ɂ�^���邪�A�����̏ꍇ�A�₪�Ă܂��Ȃ��ނ�グ�����̋������̖ڂŌ��A��ŐG�鎞�Ɋ�����ł��낤��тɖ������u�Ԃ�z������A�͂邩�ɑ傫�Ȑ��_�I���y��^����B�����A���̌��݂̉��͖������ŁA�s�m���ł���A���߂�މʂ������Ȃ��ŏI��邱�Ƃ���������B���̉��́A���܂̌��ʂ��҂��Ă��関����\�z���邱�Ƃ̐��_�I��ɂ��Ă���B

�����ɂ��Č����A�s�m�����͂����������傷��B���i�����Ă���啨�����܂���荞�ނ��Ƃ��i���݁j�ł����Ƃ��Ă��A���̂��ƁA�ǂ�ȕs�^���҂��Ă��邩�킩��Ȃ��B�т͂�����������A�ʐ^�Ɏ��߂悤�ƃJ�������\�����u�Ԃɑ��𐁂��Ԃ����������A���̐K���̈�U��Ŕނ��̒��ɒ@�����ނƓ����ɁA���̒��ɔ�э���œ����Ă��܂��Ƃ����悤�Ȃł����ƂɌ������邩������Ȃ��B�w�~���O�E�F�C�̂��̘V�l�́A����Ƃ��Ƃ߂āA�{�[�g�̌����ɔ���t�����������Ԃ肩�̑�}�O�����A���炭���ďW�܂��Ă����T���ɂ���ē��ƍ������ɂ���Ă��܂��A�����ɑ҂��Ă����͂��́A��`����ނɐl�X�����т���^���́A�����Ȃ��܂܂ɂȂ����B

�����̉��y�͕s�m�����B�V���ȉ��y�����߂ĉ����v��𗧂āA���肵�Ă��A���͂������瓾���邱�Ƃ����邵�A�����Ȃ����Ƃ�����A�Ƃ��ɂ́A���̌v�悪�Ȃ���ΐ����Ȃ������ł��낤�傫�ȋ�ɂ𖡂키���ƂɂȂ邱�Ƃ�����B

�����A���̂悤�Ȗ����̑S���s�m���ȉ��A�y�ь��ݐi�s���̖����̉��Ƃ͈���āA�ߋ��̉��́A�������łɊ����i�����j���Ă��Ă��̑S�̂����̐��_�̒��ɑ��݂��Ă���B�z�N�̉��́A�ʐ^�⋛������Ȃ��炻�̏u�Ԃ��v���o���Ĉ�l�ق����݁A�y���������o���������݂��߂Ė��키���ł���A�r���œ����čs�����Ƃ͌����ĂȂ��̂�����A�S�z��s���̔���Ȃ��A�����ȉ��̂͂��ł���B�ߋ��̊y�����������Ƃ���z���邱�Ƃ͂������悤�Ǝv�������ʼn��̃R�X�g���Ȃ��ɤ�e�Ղɂł���B������̂ق��������Ƒ傫�ȉ���^���Ă����B

�������A���݂̉����Nj�����A���ꂪ�����I�ɂł��������A���݂��Ȃ���A��ɂ��̉�z���s�����Ƃ��ł��Ȃ��B����ꂪ�ǂ����߂���͕s�m���ł��芮�S�Ȍ`�ł͎������Ȃ���������Ȃ��B���s�̋�Ɂi�̋L���j���c�邱�ƂɂȂ邩������Ȃ��B���������x�����݂邱�ƂŐ������邩������Ȃ��B

�ނ�ɂ����ẮA�C�V�_�C�ނ�̂悤�ɁA10�N����Ă��A��C���ނ邱�Ƃ��ł����ɏI�邩������Ȃ��B�������A13�N�������Ēނ����l������B�^�ǂ����N�ő�^�̃C�V�_�C��ނ邱�Ƃ��ł��邩������Ȃ��B�C�V�_�C�͂߂����ɒނ�Ȃ���������ƃC�V�_�C�ނ�����Ȃ���A���̒ނ�ł͖��킦�Ȃ��傫�ȋ��������C�V�_�C�ނ�̉��y����z�������Ă��ł��Ȃ��B������̒ނ�͂ł��邪�A�ǂ̒ނ�ł����Ă��A�m���ɒނ�邱�Ƃ͂Ȃ��B���ꂪ����ŁA���Ԃ�ނ�Ȃ����낤�ƒނ�ɍs���Ȃ���A�悢�A�y�����ނ����z���邱�Ƃ͊m���ɂł��Ȃ��B

�V�l�ŁA���łɑ����̂��邢�͂�����x�̉������Ă����l�Ȃ�A�g���܂ł��Ⴂ�ς�Łh�V���Ȓ���𑱂�����́A����܂ł̋���ɖ������āA���z����y���ނ̂��������낤�B�G�s�N�[���X�́u���R�I�ł��s���ł��Ȃ��v�������ꂱ��Nj���������A���R�w��N�w�̌����ɂ��A�����̉���Nj������錴���ł��鍪�[���A�����I�ȃX�g���X��s���ɖڂ������A���̉����ɓw�߂邱�Ƃ̕����A�����Ƒ傫�ȁu�ÓI�ȉ��y�v�邱�ƂɂȂ�Ƃ����B�܂��A�����������艓���܂łł������肵�Ȃ��Ă��A�g�߂ŊȒP�Ɋy���߂邱�Ƃ�������ł�����ƍl���邱�Ƃ��ł��邩������Ȃ��B

�������A���Ȃ��Ƃ��A�܂����y�����Ă��Ȃ���҂̏ꍇ�͂������̂��ƁA�\�������̍s��������x���������Ƃ̂Ȃ��l�́A�Ƃɂ����y�����i�Ƃ���Ă���j���Ƃ��o�����������낤���A���邢�́A��x�ł�������[���ɖ����̍s���悤�Ȋy�����o�������������ƍl���邾�낤����A�G�s�N�[���X�̊����ɏ]�����Ƃ͂ƂĂ��ł��Ȃ����낤�B�����̓G�s�N�[���X�̒����ƁA�u���R�I�ł��s���ł��Ȃ��v���l�ȉ��̒Nj��Ƃ̊Ԃŏ[���ȁu�l�ʁv���K�v���낤�B

���āA��z���ׂ��y�����o�������݂���Ɖ��肵�āA�Ñト�[���b�p�Ɉ�ʓI�ł������Ƃ݂Ȃ�����u��z�̉��͊m���v�Ƃ����l���͐��������낤���B�ߋ��ɂȂ��ꂽ�s�ׂ͊������Ă��܂��Ă���A�啨��ނ�グ���y���������ނ�Ƃ����ߋ��̏o�����͎��Ԃ��t�]������A�^�C���}�V���ʼnߋ��ɖ߂��Ă���ɉ�������肷�邱�Ƃ��s�\�ł������A�ω����Ȃ��B���͒ނ��Ă��܂��Ă��āA�����鋰��͂Ȃ��B���̈Ӗ��ʼn�z�̑Ώۂł���y�����o�����A���͊��S�ł���Ƃ����Ă悢���낤�B

�����A��z����s�ׂɊւ��Ă͂ǂ��ł��낤���B�ނ�グ������̋��Ɋւ��ĉ�z���Ȃ����ꍇ�̂悤�ɁA�Z���ԂɊ��������r�I�P���ȏo�����̂�����ʼn�z���s�Ȃ���Ȃ�A���s����S�z�͂Ȃ���������Ȃ��B�����A�G�s�N�[���X���a�C�̋�ɂɑς��邽�߂ɑz���N�������Ƃ����A��q�ƌ��킵���N�w�̑Θb�́A���e�����G�ł��������낤���A�܂��A�Ȃ��ꂽ���ƒ������Ԃ��o�߂������̂��������͂����B���邢�́A���̒ނ�Ɋւ��Č����A20�N�ȏ�O�̂��̂ł�������A�o�����������̃V�[�����܂�ł����肷��P�[�X������B

��z�̑Ώۂł���o�����̓��e�͕s�ς��Ƃ��Ă��A�P�Ɋy���������Ƃ������R�Ƃ�����ۂ��v���o�������łȂ��A��z����\���ȉ��邱�Ƃ��ł��邽�߂ɂ͉ߋ����ڂ����v���N�����Ȃ���Ȃ�Ȃ�Ȃ��B���G�ȓ��e�𐳊m�ɑz���N�����A���邢�͂ł����Ƃ��܂ނ��܂��܂ȃV�[���ɏ��������āA�ߋ��̎���Ԃ̂����������s���߂���āA���Ԃ������đz���N�����K�v������B�Ƃ��낪�A�������ݐi�߂Ă����z�s���͖̂������E�������ł���A���������āA���ݐi�s���̉����s�m���ł���Ƃ����̂ƑS�����l�ɁA���̉�z�s�ׂ����������邱�Ƃ��ł��邩�ǂ����͕s�m���ł���A��z����������ۏ͂ǂ��ɂ��Ȃ��B

��ꕔ����̒ނ裑�R�́u�C�V�_�C�ނ�v�̒��́u�֓��ł̃C�V�_�C�ނ�v�́A25�N�ȏ�O�A�����ɂ������̃C�V�_�C�ނ���v���o���Ȃ��珑�������̂ŁA400���l�ߌ��e�p����200���߂��ɂȂ�B���͓����ɂ������͓��L�����Ă��Ȃ��������A�����̗ނ��c���Ă��Ȃ��B�肪����Ƃ����A�ނ������̑傫���A���t�A�ꏊ�̓����������̋���A�����Đ����̎ʐ^���炢�̂��̂ł���B

�������A���̂P�C�P�C�ɂ��āA�����肪�����č��킹�A�����|���A�ނ肠����܂ł̋L���͔��ɑN���ŁA�������珑���n�߂āA���̏�ʂ̑O��̏�s���ւƋL���̎����������Ă����ƁA�ߋ��̑����̂��Ƃ�����A����Ɏv���o����āA��z���E�Ƃł��������̂��L�����Ă���B

�p�\�R���̃��[�v�����g���ĕ��͉����Ȃ����z���s�Ȃ���̂ŁA�ЂƂ̏�ʁE���玟�̏�ʁE�ւƉ�z���ڂ��Ă����ɂ́A���͉�����̂ɂ����鎞�ԂƂقړ������Ԃ�������B�܂������A���T�Ԍo���Ă��炷�łɏ���������ǂݕԂ��āA�V�����ʂȏ�ʂ��v���o���Ƃ������Ƃ�����B�����u�֓��ł̃C�V�_�C�ނ�v���������߂Ƀp�\�R���Ɍ������Ă������Ԃ͉��ׂT�O���Ԓ��x�ł͂Ȃ����Ƃ������B�������A���ŏ����グ���̂ł͂Ȃ��A���������Ă̓t�@�C�����A���������T�Ԃ��o���Ă���Ăё����������B���̂悤�ɂ��ĕ���������A�����l�����I�ȏ�O�ɍs���Ă����C�V�_�C�ނ�Ɋւ����z����������܂łɂ́A���������������B

��z�͏u�ԓI�ɂȂ���A�����Ɋ����E�������Ă��܂����̂���ł͂Ȃ��B���q�ׂ��悤�Ȓ������Ԃ�v������̂̏ꍇ�ɂ́A�f���I�ɍs�����z�s�ׂ��r���ō��܂��A�����̂܂I���Ƃ����\�����\���ɂ���͂��ł���B

���ہA���������̓r���ŁA���̓p�\�R���𗧂��グ�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�g���u���Ɍ������A���T�ԁA��z���ł��Ȃ��Ȃ��Ă�������������B30�N�ȏ�O�ɂ͂��ׂĎ菑���ŏ����Ă���A���_��C�_�Ȃǂ̑����������͂����������邽�߂ɂ́A�n�T�~��Ђ��g���Č��e�p���������\�����肷���J���������B���̎蒼���A���ȁA�u������v�A�u�\������v�̓��[�v���^�p�\�R���̉�ʏ�ōs���Ɣ��Ɋy�ł���B

���[�v���^�p�\�R�����g���ĕ��͂��������Ƃ�������O�ɂȂ��Ă��܂��Ă��錻�݂ł́A�n�K�L���x�̒Z�����ł����[�v�����g�킸�ɏ������Ƃ�����B�C�V�_�C�ނ�ł͑�����v�ȊƂ���ȃ��[����Ƃ��Ďg�����Ƃ��{���I�ȏ����ł���̂Ƃ܂��������l�ɁA���[�v���^�p�\�R���́A���݂̎��ɂƂ��ď����Ȃ����z����s�ׂ��s�����߂̕K�v�s���ȏ����ł���B�r���ŊƂ��܂ꂽ�胊�[������ꂽ�肵����C�V�_�C��ނ�グ�邱�Ƃ͂܂��s�\�ł���̂Ɠ��l�ɁA�p�\�R���̃u���C�N�_�E���͏����A��z���邱�ƂɂƂ��Ēv���I�ł���B

���[�v���^�p�\�R�����g���ĕ��͂��������Ƃ�������O�ɂȂ��Ă��܂��Ă��錻�݂ł́A�n�K�L���x�̒Z�����ł����[�v�����g�킸�ɏ������Ƃ�����B�C�V�_�C�ނ�ł͑�����v�ȊƂ���ȃ��[����Ƃ��Ďg�����Ƃ��{���I�ȏ����ł���̂Ƃ܂��������l�ɁA���[�v���^�p�\�R���́A���݂̎��ɂƂ��ď����Ȃ����z����s�ׂ��s�����߂̕K�v�s���ȏ����ł���B�r���ŊƂ��܂ꂽ�胊�[������ꂽ�肵����C�V�_�C��ނ�グ�邱�Ƃ͂܂��s�\�ł���̂Ɠ��l�ɁA�p�\�R���̃u���C�N�_�E���͏����A��z���邱�ƂɂƂ��Ēv���I�ł���B

�g���u���ɂ���ẮA�t�@�C���̓ǂݏo�����s�\�ɂȂ�ꍇ������B�����ԋ߂̂Q�O�O���قǂ̌��e�̃t�@�C�������߂ɂȂ����Ƃ�����A������x�ŏ����珑����������z���Ȃ��������̋C�͂��N���������ǂ����Ђǂ��������Ǝv���B��z�͔��Ɋy�����ƌ����Ă��邱�ƂƖ�������悤���B�y�������Ƃ͉��x�ł��������ł͂Ȃ����B

�m���ɁA���͉�z�����͉��̍�Ƃ��y���݂Ȃ���s���Ă����B�������A���͊y�������Ԃ��߂������Ƃ��ł��Ė������Ƃ͎v��Ȃ��B�j�Ɋ|�����C�V�_�C�ɓr���œ�����ꂽ�Ƃ��ɁA������Ɏ�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��������A�����������\���ɖ��키���Ƃ��ł��Ė����������Ƃ͐�Ɏv��Ȃ��̂Ɠ��l�A���������̕��������ԋ߂ɖ������Ă��܂���z�����������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�̂͂Ђǂ��h���B���͑傢�ɗ��_���A�ꂵ�ނ��ƂɂȂ������낤�B�p�\�R���ɑł����ނ��ƂłȂ���Ă�����z�́A�p�\�R���̃u���C�N�_�E���ɂ���āA�u�s���S�ȉ��v�ł��A���ł��Ȃ��A���S�ȋ�ɓ]�������낤�B���͂��̋ꂵ�݂��痧�����邱�Ƃ��ł����A�Ȍ�A��z���邱�Ƃ��~�߂Ă��܂�����������Ȃ��B

�K���A���̃p�\�R����g�ݗ��Ď��ɑ��ŏ����Ă��ꂽ�A�F�l�E�X�쎁�̓K�ȑΏ��̂������Ńp�\�R���͂܂��Ȃ������悤�ɂȂ�A�܂��A�t�@�C���������������̂ŁA�����x�����ŁA��z���ēx�p�����A�C�V�_�C�ނ�̎v���o�����������邱�Ƃ��ł����B

�����A�����̏�ʂ��܂ޒ������Ԃɂ킽��ł����Ƃɂ��Ẳ�z�́A��u�̂����ɂ͂Ȃ������A���Ԃ��|���ď������s�Ȃ��Ă��邤���ɂ͍��܂��邱�Ƃ����邱�ƁA��z�͏����t���Ă������Ƃł��̍ו��܂ł�萳�m�ɍs�Ȃ����Ƃ��ł��邪�A���������̂���������A�p�\�R���Ȃǂ��g���ꍇ�t�@�C�������߂ɂȂ邱�Ƃ����蓾�A�����̂܂܂ɏI�邱�Ƃ�����B

���āA�ނ�̍Œ��ɂ͕s�m��Ŗ����ł��������́A�|����������荞�ݏI�����Ƃ��Ɋ������m�肷��B�킽�����|�����C�V�_�C��D�Ɏ�荞�ނ��Ƃ��ł����Ƃ���ɖ߂낤�B���̂Ƃ��ɂȂ��Ď��́A�����肪�o�ĊƐ�̋Ȃ��肪�X�s�[�h�𑝂��Ȃ���傫���Ȃ������ƁA�v����Ƃ𗧂Ăč��킹�A�����|�������ƁA�x�܂��Ƀ��[���������Â������������ƁA�g�ɏ悹�Ďv���苛���������������ƂȂǂ��u�ԓI�ɑz���N�����A���ׂĂ��܂���ꂽ�Ƃɂ�܂肵�A�q�����t���āA�d�����̕����������ƊJ���ē{��ƍR�c��\���Ă���C�V�_�C�̗E�p�ɂ������Ƃ��B���͒ނ�̐i�s���ɂ́A���ɘr�ɂ����镉�ׂɔߖ��グ�A�u�炷�v��������Ȃ��s���̋�Ɏ��t����邱�Ƃ�����B�����ނ�����������Ƃ��ɂ́A���ۂɃC�V�_�C��ނ�グ�邱�Ƃ��ł��������B�����ɐZ�肫��B�������ɑ̂��g�������ݐi�s���̓��I�ȉ������A��������̉�z�Ƃ������_�I�ȉ��̂ق����傫���Ƃ����Ă������̂��낤�B

�����т͂ǂ��Ȃ̂��B�ނ́A���Ƃ��Ƃ�����Ă���Ƃ��ɂ́u�炷�v���낤�Ƃ����z���䂦�̐��_�I��ɂ̕��������Ă���ƌ����Ă����B�����A�ނ�グ�����Ƃł́A���������B�u�����A�����A����ňꐶ���̎v���o���ł��Ă��܂����B�����v���B����ŁA����́A�ꐶ�������傤�Ԃ��B�����A�����Ȃ��Ȃ�A�Ƃ���O�ɏo���Ȃ��Ȃ��Ă��A�X�g�[�u�̉��Ɏ���������Ēg���Ƃ邪���Ƃ��ɁA���̎v���o�ɐS�̎���������ĉ��܂邱�Ƃ��ł��邾�낤�v�B

�ނ�グ������̔ނ́A���̒ނ�グ�����̌`�̔������Ɍ��Ƃꂽ��A����ŋ���ȋ��̂Ɏ�ŐG��Ȃ���A����������������Ƃ����������A����͂��܂���ꂽ���ƌ����B�����ɐZ�邾�낤�B�����A���ꂾ���ł͂Ȃ��B�ނ͂��̌��݂��ߋ��̎v���o�Ƃ��ĉ�z���鏫���̎�����z������B

�����A�ނ́A�����̐l�ƂȂ����Ƃ��ɁA���݂̒މʂ����Ă̎����̒ނ�̌ւ炵�����ʂƂ��đz�N���A�y�����C�����ɐZ�邾�낤�A�Ƃ����̂ł���B�ނ͍����݁A���܂��ނ�グ�����Ƃ���тA����ɁA���̒ނ����z���y����ł��関���̎�����z�����邱�ƂŁi���̖����̉��y�͖����ŕs�m���Ȃ��̂����j�A��т�����ɑ��傳���Ă���B�ނɂƂ��ẮA���ݐi�s���̒ނ�́A���܂̗\���̂䂦�ɂނ����ɂł������B�����Œނ肪�������Ɋ��������Ƃ��ɁA��قǂ̘r�̒ɂ���s���ɂ��}�C�i�X�̂��߂��킹���s�����Ƃ��邩�̂悤�ɁA���݂̊m�肵�����ɕt�����邱�Ƃ̂ł�����E��т𖢗����瓾�Ă���B

���ʂ̒ނ�l�͑_���������|�����Ƃ��ɁA�o�����\�z�����邩������Ȃ����A�����Ă��́A���܂��ނ�グ�邱�Ƃ����҂��A�����̗\�z�ɂ���сA���̂ق���傫�������邾�낤�Ǝv����B���ʂ̐l���тƂ͈Ⴂ�A�ނ��Ă���i�����|���A�����Ă���j�Ԃɂ��傫�ȉ���B

������A�����́A�����̂�肩�������܂��^����A�O�d�̂�肩���ʼn����邾�낤�B�܂�A�܂��A���ݐi�s���̒ނ�ɂ����ẮA��Ƃ��ē���������A���킹���s���^�C�~���O���v��X�����A�����Ŋ|�������̈������瓾����育�����ƌ��т����X�����ɖ����������̉�����A�g�̓I��ɂ▢�m�肳�ɑ���s���Ƃ����}�C�i�X�v�����������������A���ɁA�ނ�グ������ɂ́A�ނ�グ��܂ł̉ߒ��̑z�N���܂߁A���łɊ������m�肵���ނ肩�犮�S�ȉ��A�����Ă܂��A�����ɂ����Ă��̊m�肵�����݂��y������ڂ���ł��낤������z�����邱�Ƃɂ���ĉ��邱�Ƃ��ł��邾�낤�B���݂̏u�Ԃ������y���ޒނ�ɔ�ׂ�A���̂悤�ɒނ���R�{�y���ނ��Ƃ��\���B

���̃G�b�Z�[�̑�P�͂̎n�߂Ɍf���������̌Ì�(����)���ēx�f����B

�u�P���ԍK���ɂȂ肽��������A�������݂Ȃ������̌Ì��̐����������_���遄�Ƃ����ۑ�ɂ��낻����|���邱�Ƃɂ��������A�܂��A���̌Ì���ǂ�ŁA�S���u�B���i�_�j�I�v�ŁA�m�����邢�͐��_���Ɍ�����ƌ����ЂƂ����邩������Ȃ��B�Ñ㒆���ɂ����Ă��A�㗬�K���͎��̂≹�y�A���邢�͈͌�⏫�����y����ł����͂��Ȃ̂ɁA�Ȃ��A���̌��ɂ́A�K���Ƃ̊W�ŁA�̂��̂��A���y���i���邢�͊y���e���j�A���邢�͏����╶�w��ǂށA�G��`���A�o��⎍�����Ƃ����悤�Ȓm�I�A���_�I����o�ꂵ�Ȃ��̂��B������������A�����A�����i�Z�b�N�X�j�A���܂��H���A�����Ēނ�͏������D�ނ��̂��ƍl�����Ă���̂�������Ȃ��B����Ȃ炻��ł����܂�Ȃ��B�������A���A�����i�Z�b�N�X�j�A�O�����A�����Ēނ�i���邢�͉����̃X�|�[�c�j�̂ǂꂩ�����ŁA�K����������̂ł͂Ȃ��Ƃ������ƁA�ق��ɂ��l���K���ɂ��Ă������̂�����Ƃ������Ƃ͊m�����B�������A�����ł͗l�X�Ȏ�̗D��ɂ��Ă͘_���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B����Ȃ���A��̗B���_�I�Ì��Ɍ����āA�_���邱�Ƃɂ������B

��s���Ƃɋᖡ���悤�B�܂��A���͈ꎞ�ԍK���ɂ��Ă����Ƃ����B����͂ǂ������Ӗ����낤���B���́A30�㔼����̂P�O�N�قǂ̊ԁA�I�[�o�[�E�h�N�^�[�Ŏ�����w�̔��u�t�Ȃǂ̎d�����s���Ă����B���̍��A���ӂ̂悤�ɐQ���������B���ԁA����{��ǂ݁A��z�c�ɓ����Ă������ɂ͐Q�t���Ȃ����߁A�����A���R�[�������݁A�ނ��̎ʐ^�W�߉���ł��ǂ疰���̂ł͂Ȃ����ƍl�����̂ł���B�����A�����Ƃ����ԂɃA���R�[���̗ʂ������A�낤���A���R�[���ˑ��ǂɂȂ肩�������B�܂��L���͂ȂǢ�]�ͣ�̒ቺ�ɂ��C�������B���̍��͊m���ɖ����P���Ԃقǂ͍K���ł�������������Ȃ��B�����A�u�]�͒ቺ�v�͂܂���������Ɗ��������A�܂��ˑ��ǂɂ͂Ȃ肽���Ȃ��ƁA�����̏K���͒f�����B���̌�A���K�̋����Ƃ��ďA�E���āA10���N�A�җ�������A�ސE���āA�����������ƁA���X�ӎނ��������A������Ƃł����݂�������A���Ƃ��R�b�v��t�ȏ�̓��{���A250�~�����b�g����葽���r�[��������A���ɂ�����悤�ɂȂ����B������������ŁA�����A�A���R�[���͂قƂ�Ǔۂ܂Ȃ��悤�ɂ��Ă���B

�摜��Wikipedia�u���{���v

���������ނ����l�Ȃ�A�ΕׁE�֗~�̗ϗ��ɏ]�����R�͑S���Ȃ��B���̂悤�ɃA���R�[���Ɏア�l�Ԃ͕ʂƂ��āA�z�c�ɓ���O�̂P�A�Q���ԁA�A���R�[�����y���݁A�K���Ȏ����߂����̂͂ƂĂ��������ƂȂ̂ł͂Ȃ����B

�Ƃ���ŁA���̌��́A���͂P���ԁA�����͂R���A---�����Ēނ�͉i���̍K����^����ƌ����Ă���B�������A���͂P���̓��̂P���Ԃ�����������Ȃ����A���݂�������A�ˑ��ǂɂȂ����肹���ɁA���Ɉ���ōs�����Ƃ��ł���������A�ꐶ�y���ނ��Ƃ��ł���B�܂��t�ɁA�ނ�͈ꐶ�y���ނ��Ƃ��ł��邩������Ȃ����A���ϓI�Ȑl�͌�������ɂ́A�x���ɂ����ނ�͂ł��Ȃ��B����ł����̌Ì��̍�҂́A�ނ�͢�i������ƌ����Ă���̂ł���B

�������Ƃ���A�����ނ�Ɠ��l�A�ꐶ�́A�܂�i���̍K����^������̂��ƌ����Ă����͂����B�����āA�Ì��̍�҂̈Ӑ}���ǂ��ł���A�����ނ�Ɠ��l�i���̍K����^����Ƃ������Ƃ�F�߂�̂́A�ނ�̉��l��ے肷�邱�Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ����A�ނ肪�i���̉��l�����Ƃ������Ƃ�F�߂Ă��A�K�������A���̉��l��ے肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B�����������ɍl����A���ɂ���Ă��i���̍K���ɗa���邱�Ƃ��ł���ƍl������B

���Ɍ����ɂ��čl���Ă݂��B�����͈�l�łł��邱�Ƃł͂Ȃ��B�������D���Ă���鑊�肪�K�v�ł���B�����āA�����ł����Ƃ��Ă��A�ꐶ���ǂ���炵�Ă����鑊��Ɍb�܂��̂͊ȒP�ł͂Ȃ��A�ŏ��̍K�����ꐶ����ł���l�͑����͂��Ȃ����낤�B�܂��A���ǂ���炷���Ƃ��ł����Ƃ��āA���̑���ɐ旧����Ă��܂��Ȃ�A���̌�̐l���͂������ĂЂǂ����т����h�����̂Ɋ�������̂ł͂Ȃ����낤���B���̂悤�ɍl����ƌ����͕K�������K�����������Ă��ꂸ�A�܂������قNJȒP�Ɏ�ɓ���邱�Ƃ��o���Ȃ����̂ŁA���܂�d�����ׂ����̂łȂ��Ƃ������ƂɂȂ邩������Ȃ��B

�Ƃ͂����A����܂ŁA���́A�G���A�X�̂�������ቻ��Ƃ̊W�ɂ����āA�V�тł���ނ�̎Љ�i�w�j�I�ȈӋ`�ɂ��Č�邱�Ƃ����������B�ނ�́A�u���ቻ�v�܂�A�ΕׁE�֗~�A��V�������A�����A�K��(���[��)�̏d���A���Ԃ̐ߖ�A���Ԃ̌���A�����̂��߂Ɍ��݂��]���ɂ���v��I�Ȑ����A�E�_��E�`���Ȃǂ̊W�̏d���A�����������t�ŕ\����鐶�����ɑ���A���`�e�[�[�ł������B�ނ�́A���Ԃ̘Q��̊��߂ł���A����ቻ����ꂽ�Љ�瓦��A���l�̗v���ɔ���ꂸ�A���������A���������̍D�݂ɏ]���āA���R�ɐ����邱�Ƃł������B�����ŁA�����ɂ��Ăࢊ��ቻ��Ƃ����Љ�w�I�ϓ_������������l���Ă݂�B

�G���A�X�́w�X�|�[�c�ƕ����x�̂Ȃ��Ŏ��̂悤�ɏq�ׂĂ����B����Љ�ɂ����ẮA��ʂɁA�ЂƂтƂ͒��ړI�Ȋ���̕\����Փ��I�ȍs�����ɗ͎�������悤�ɋ��߂��Ă���B�E�ꂪ���̓T�^�I�ȗ�ł��邪�u���ቻ����A�K�������������̈�v�ɂ����āA�����́A�u�Љ�̒����I�ȗv���v�ƁA���̂悤�ȎЉ�ɂ���ꂪ�����Ă��邱�Ƃɂ�萶����A�u����ꎩ�g�̒����I�ȗv���v�܂�A�Ƃ�Ԃ������X�A���̃��x���̐����𑗂邽�߂ɕK�v�ȎЉ�I�Ȓn�ʂ���ɓ����v�������B�Ƃ��낪�A�����́A���X�́u�����I�A���R�����I�ȗ~���Ƃ��̖��������]���ɂ��āv��������̂ł���A�ƁB

�����̏o��͂����ΌŗL�̋����ށB�������A�����́A�E�Ɛ����Ƃ�������ቻ���ꂽ�̈棂ɂ����ẮA�u���̒j���A���邢�͏����\�����̔鏑�A�ʂ̉ۂ̓����A���q�A��s��ی���Ђ̎Ј��\�ɂ������ǂ�قǍD�����A����炪�ǂ�قǖ��͓I���A�����Ƃ������Ă݂����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ͌���Ȃ��v�B���I�Փ��Ƃ��̕\���͔��ɓ���ȕ��@�Ő�������Ă���B����Љ�ł́A�u�ِ���m�邠�̑傫�ȋ����ɖ������o���́A�Љ�̌��I�K�͂�`���ɏ]���āA���̂ЂƂ̐l���ɂ�����B��̂ł����ƂɂȂ�悤�ɒ��߂���Ă���B���̊T�O�ɂ���ďے������A���̎Љ�I�ɔF�m���ꂽ�ł��傫�ȋ����́A���Ȃ��Ƃ��A���z�ɂ����ẮA������X�̐l�Ԃ̐l���ɂ����������̌o���ɐ������邱�ƂŁA�l���̋K�����Ɂk�K�����ׂ��l���������B�v

�E�Ɛ����̗̈�ɂ����Ă͓����I�ȏՓ��A��M�⋻����}������悤�ȋK���������Ă���B�u�}�����ɂ߂邱�Ƃ́A�ُ�ł���Ƃ����邢�͔ƍߓI�ł���Ƃ��v�A���邢�͕s�ςł���A�X�L�����_���ł���Ƃ��āA�Љ�I�Ȑ��ق��������錋�ʂɂȂ邱�Ƃ������B

�_�O�����B�ʐ^�͏��R����̘V�ܗ��قӂȂ��HP(http://bridal.dogo-funaya.co.jp/�j����ؗp�����B

�����ŃG���A�X�́A�����͐��s�ׂւ̎��R�I�ȏՓ������A�X�|�[�c�Ɠ������A�����������y���Љ�I�ȏ��F�̂��Ƃŋ��邱�Ƃ��ł��鐧�x�ł��邪�A�����ɂ́A�����ɁA�O�̎Љ�ŋ��߂��鑼�҂ɑ��銴��\�o�̗}���Ƃ������Ⴊ�Z�����Ă��āA�}���̊ɘa�ɂ͌��x������B�܂����R�̂��ƂȂ���A�Ƒ��ɑ���ӔC���Ă���A�O�ł̃X�|�[�c�₻�̊ϐ�Ȃǂ��瓾����A�ӔC�Ȃ��Ŏ�ɓ���邱�Ƃ̂ł��鋻���A�y���݂̂悤�ɁA�����P�ɐ������������A�y���݂�^���邾���̎d�g�݂ł͂Ȃ��ƌ����Ă����B

����ɃG���A�X�́u�����ԑ������������������������ɌŗL�̐��I�������܂ޖ������ƁA�V�N�ŐV�������j�[�N�Ȉ����ɌŗL�̓���ȋ����v����ʂ��Ă����B�ނ͑O�҂͐H���␇���Ɠ����悤�ɢ���ቻ�v���ꂽ�s�ׂł���Ƃ��A�����A��҂͋x�ɗ��s�A�C���]���̂��߂̊O�H�A�ȂǂƂƂ��ɁA�����Ƃ���I�Ȋ������Ƃ��Ă����B

���Ȃ݂ɁA�T���g���̓{�[���H�A�[���Ɨ����W�ɂ���Ƃ��ɂ��A���X���C�������B�ޏ������̂��Ƃ������˂�ƁA����́u----�N�Ƃ̈��͕K�R���̈�������ǁA�l���ɂ͋��R���̈��������Ă����̂���Ȃ����ȁv�ƌ������Ƃ����B�J�����u�����ȗ����鏗�A�{�[���H���[���v�A�S�W�P�R����T���g���������Ԃɂ킽������W�ɢ���ቻ��������A���X�́u��I�v�ȋ��R�̈����y���̂ł��낤�B

���I�Ȗ����́A�P�Ɍ��������̂Ȃ��ł������߂��Ă���̂ł͂Ȃ��A���ۂɂ��܂��������ǂ����͂킩��Ȃ����A�O�̎Љ�̂Ȃ��ł��܂��Nj��������̂ł�����B�l�͂��̂悤�Ȍ`�ŎЉ�̊��ቻ���ꂽ�����̌������������ɂ₩�ɂ��悤�Ƃ���B�G���A�X�͂����͂ЂƂ��u�ƋY���v�悤�Ɂu�K�͂ƋY���v���Ƃ��܂�ł���A���X�x���z���Ă��܂��u�s�K�ȁv���ʂ��������Ƃ�����A�ƌ����Ă����B

���I�~���͎Ⴂ���C�Ȏ������̂��̂��낤���B�L�P�����w�K���Ȑl���x�ŕ`����J�g�[�͐��~����������Ċ��ł���B�V�N���݂��߂Ȃ��̂Ǝv���Ă��闝�R�͂S�F�@���̊������牓�����邱�ƁA�A�̗͂̐����A�B���̓I���y�������邱�ƁA�C�����߂����Ƃ��ƌ����A�@�A�A�͊ԈႢ���Ƒނ������ƂŁA��J�g�[�͎��R���l�Ԃɗ^����a�łœ��̂̉��y�ȏ�ɒv���I�Ȃ��̂͂Ȃ��Ƃ����A���̐N����̈����̍ł�����̂���苎���Ă����Ƃ������Ƃ͘V�N�́u�f���炵�������v�ŁA�u�傢�Ɋ��ӂ��Ȃ���Ȃ�ʁv�Ƃ����B

���̂悤�ɍl����l�͂ǂꂭ�炢����̂��낤���B���ɂ́A���Ă̗����A���I���т����v���o���āA���̍s���𑣂����~�����Ȃ��Ȃ����Ƃ����Ċ�ԋC���͗������������B�X�|�[�c�⌃�����^���͂��Ă͂ł������A�g�̔\�͂̒ቺ�ɂ���č��͂ł��Ȃ��B����͈������₵���B���͖��������A�ł���Ȃ瓯�����Ƃ����A�y���݂����Ƒ����̐l��������̂ł͂Ȃ��낤���B�����悤�ɁA�����ƃZ�b�N�X�ɂ��Ă��A���~�̌��ނ�߂��ނ��A���̖`���ɏ��o���C�T�̂Ȃ���߂��ނ��̂ǂ��炩�̐l�������̂ł͂Ȃ����낤���B

���͐��~���������ꂽ��т𖡂키���Ƃ͈ˑR�Ƃ��Ăł��Ȃ��ł��邪�A���̖`���ɏ��o���C�T�Ɍ����Ă���Ɗ����đ����������B�Q�[�e���V�Q����V�S�̂Ƃ��ɂP�V�̏����E�����[�P�������A�����̐\�����݂��������Ƃ͗L���ł��邪�A������̖`����������͖̂}�l�ł��邩�炾�낤���B�`���̌o�����R�����̂Łu�ꐶ�̍K���v�Ƃ��Ắu�����v�ɂ��Č�邱�Ƃ�����B�u�����v���^����K���Ƃ��̌��E�ɂ��Č��̂͂��ꂭ�炢�ɂ��A�O�ڂ̉��y�Ɉڂ낤�B

�O�ڂ̉��y�ł���A���E���ĐH�ׂ邱�Ƃɂ��čl���Ă݂悤�B����͐H�̊y���݁A���邢�̓O�����̉��y�ƌ��������邱�Ƃ��ł��邾�낤�B�����āA���̉��y�邱�Ƃ��ł��邽�߂ɂ́A���N�A�Ƃ��Ɏ��̌��N���O��ł��邪�A�N�����Εa�C�ɂȂ����莕����邭�Ȃ����肵�ē��R�ł���A���܂����́A�D���Ȃ��̂�����܂ŐH�ׂ�Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��Ȃ�Ƃ����̂���ʓI�Ȃ̂ł͂Ȃ��낤���B�܂�A���V�A���邢�̓O�������瓾��K������́A�Ⴂ�Ƃ��Ɣ�ׂď������Ȃ��Ă��܂����Ƃ͖��炩���Ǝv����B

�H�̊y���݁B���������������ޗ��ɗF�l�̖��EN�삪������H���B �ؓ��͂Ȃ����������������B

�����A�a�C�ɂȂ����莕�������Ȃ��ĐH�~���ቺ����Ƃ����̂łȂ��A�ŋ߂ł́A���N�ł����Ă��A���N���ێ����悤�Ƃ��āA�H�ׂ邱�Ƃ��}�������X��������B���āA�Q�O��̂���A�F�l�̂Ȃ��ɁA�T�X�y���_�[�ŃY�{�����͂����S�b�h�t�@�[�U�[���̃}�[�����E�u�����h�̂ǂ�����Ƃ����̌^�ɂ������ꂽ�҂��������A�����I�ɓ��������납��́u�����̂悳�v���ق߂�l�͂��Ȃ��Ȃ����B

�����Ė��N�u���f�v�ŁA�����K�������P����悤�ɁA�����������̂��T����悤�ɂƈ�҂�ی��m�́u�w���v����A�H�A�O�����ւ̗~�]�͂����Ă������}��������Ȃ��Ɗ�����ł��낤�B�������āA��ʓI�ɂ́A�N���Ƃ�����A�H�̉��y��Nj����邱�Ƃ͓���Ȃ�Ƃ����邾�낤�B

���������āA�H�̉��y�́A���̉��y�Ǝ��āA��ꐶ��y���ނ̂͂ނ������������B�����āA���C�����ł��������낻��炩�瓾�����y�ɂ��Ẳ�z�́A�K�����A����^���Ă��ꂸ�A�ނ���A���݂��������邱�Ƃ̂ł��Ȃ��V���̕s�K��߂��݉������v���A���^���邱�Ƃ̂ق��������̂ł͂Ȃ��낤���B

2011.7.22���Q�V���A�ǎҗ��̂P�u�Ă����݁v��85�̏������������Ƃ������̂悤�ȃG�b�Z�[���ڂ��Ă���B

15�N���O�A���l�ݏZ�̂��Ƃ��̐��b��10�l�̂��Ƃ����W�܂�A10��]��A�[�������A�ɓ������̈���ȂǗ��s�����A��͉̂������b���y���肵���B��Y����Ȃ��y�������ł������B����̌�A���܂��āA�����s���R�ɂȂ����B�u���X�A----������������Ă��鎩���̖�������B---�Ⴍ�Ȃ�Ȃ����A���܈ȑO�ɂ͖߂�Ȃ��B�u�V���o�[�J�[���������������̂����炻�̂��ƂɊ��ӂ��Ȃ��Ắv�Ǝ��肩�猾���邵�A�����ł����������������Ă��邪---�B�����A����⎩��̒�����C�ɕ����Ă����B�����Ėڂ��o�߂��v�B

���܂͏����ɑ����炵�����A���̕w�l����łȂ��A�N���Ƃ��đ����s���R�ɂȂ�l�������B���������l���A���Ď��R�ɕ����܂�邱�Ƃ��ł��A�O�o�A�������A���s���y����ł����ߋ��̎��������������v���N���������łȂ��A�ߋ��ɖ߂�Ȃ�������h�������邱�Ƃ͊m���ɂ��肻���Ȃ��Ƃ��B

�G�s�N�[���X�́A���̓I�ȉ��y�͂��̂Ƃ������̂��̂����A�������A���̉��́A���ɍ��܂�A�����܂ł��L�����邱�Ƃ��ł���A�ƌ����Ă����B���̋L���͐��_�I���ł���B���̓I��������Ƃ��邪�A�z�N�͓��̒��łȂ���邱�Ƃł���A���̐��_�I���͎����I���B���_�I�ȉ��ł���A���̓I���ł���A�y�������Ƃ̋L���́A�L���������Ȃ�����A����^��������Ƃ����B

�����A��̘V�w�l�̏͂��̃G�s�N�[���X�̌������Ƃƈ���Ă���悤�Ɏv����B���݂̕s���R�����������͉ߋ��̊y�����v���o�ɂ���Ċɘa���ꂸ�A�������đ��傳�����Ă���B�ł́A�ޏ��͉�z���y���ޑ���ɁA���̒��ʼnߋ����y���Ƃ����ׂ����낤���B�������Ȃ������y�������͊o�߂��Ƃ��ɐS�����������A�߂��݂������N�����B�ޏ��̕��͂���͕����Ă��閲�����Ėڂ��o�߂����ɔޏ���������A������邱�Ƃ��ł��Ȃ����݂̎₵���A�߂����������`����Ă���B�����āA�H��Z�b�N�X�̂悤�Ȑg�̂̌��N�ɊW�̂�����y�̏ꍇ�ɂ͎������Ƃ�������̂ł͂Ȃ����낤���B

�Ƃ��낪�A�ނ�̏ꍇ�ɂ́A�т��z�����霒���V�l�悤�ɁA������Ă�����A�ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂������Ƃ̕s�K��������̂łȂ��A�ߋ��̒ނ����z�Ƃ����`�Ŋy���ݑ����邱�Ƃ��ł���B�ނ�l�͉ߋ��̊y�����o�����A���݂��ꂪ�ł��Ȃ����Ƃ̔߂��݂킸�ɁA�����ς�y�������̂Ƃ��Ďv���N�������Ƃ��ł���̂ł���B

�ނ�ɂ͑��̎�ނ̊����Ƃ͈قȂ����������悤�Ɏv����B���ׂĂ̒ނ�l�ɂ��Ă��Ȃ����Ƃ������邩�ǂ����͂킩��Ȃ��B�܂��ނ肾���łȂ����̊����ɂ����Ă��A�l�ɂ���āA��z�̒��ł��Ȃ��悤�ɉߋ����y���ނ��Ƃ��ł���̂�������Ȃ��B���Ƃ��A�G�s�N�[���X����q�̗F�l�ƌ��킵���N�w�̉�b���v���N�����đ傫�ȉ��邱�Ƃ��ł����Ƃ����̂͂��̗�ł���B������ʓI�ȏ�������q���邢�͗F�l�ƍs�����N�w�I�ȑΘb���y���݂Ȃ����z����Ƃ������Ƃ͖������낤�B�ނ�͓N�w�Ƃ͈Ⴂ�f�R�����̐l���s�����Ƃ��ł��A�܂���z���邱�Ƃ��ł���B

�O�̏͂̏I���ŏЉ�������́u�l�����y�v�Ƃ������͂܂����ꂪ�����̒ނ�l�������Ƃ��ɏ����ꂽ���̂ł���B�������u�V�l�͊Ƃ�S���Ł^ �ߋ���ނ�^���y���ς�v�Ƃ����傩�番����悤�ɁA���łɔނ́A�k�����l�V�l�ƂȂ����Ƃ��Ɂu�ߋ���ނ�A���y������v���Ƃ�m���Ă����B

�����т͜����V�l�ƂȂ����Ƃ��ɂ͕����ɓ�����Ȃ���ߋ����Ȃ������v���������Ċy���ނƂ������Ƃ�z�����Ă���̂����A�ނ͓����܂�55�ł���B���ꂪ�����ɂȂ�Ƃ��Ă����炭��̂��Ƃ��B�Ƃ��낪�A�����ǂނ�̐��M�ŁA���ۂɉߋ��̒ނ�ɂ��ď��������͂��ׂāA�y�����v���N�����Ă�����̂���ł���B�������グ�悤�B

���V�A�̍�ƃA�N�T�[�R�t�i1791-1859�j�́A1847�N56�Ō��������w�ދ��G�M�x�ŁA�ނ̉ߋ��̒ނ���v���N�����Ȃ���A���̂悤�ɏ����Ă���B

�u�M�S�Ƃ̒ނ�l-------�ނ�̂�����������V��ɒB�������̂Ȃ�A��ɊƂ������Ė��C�������Y��āA�����Ȏ�ɏ�M�I�ɖv�����Ă������̎Ⴂ���́A�ނ������������̐������������������z���邱�ƂɊy���݂����o���̂ł���B�ނ͂����Ƃ��̉����̂Ƃ����������Ďv���N�����Ă���ɈႢ�Ȃ�-----�����Ď�������������Ƃނ����̊Â��A���������܂�͂����肵�Ȃ����̂悤�ɉ����Ă���B����͏Ă����悤�Ȑ^��-------�A�ÐF�́A���������[�݂֜߂��ꂽ�҂��Ƃ������ƋÂ炵�Ă����Ⴂ�ނ�l�̎p�ł���----�����Ď�҂͂ǂ�قǂ��S�����~�܂肻���ɂȂ�A�����܂肻���ɂȂ������Ƃ��A----����͂����ƈȑO�̂��Ƃ��A�����Ƃ����Ɛ̂̂��Ƃ��I�Ⴂ�ނ�l�����͍����������Ƃ�̌����Ă���B�����Ď��͔ޓ�����M�I�Ȓނ�l�̂��̐������������A���Ȋ��������������悤�F����̂ł���v�i�O�f���Ap125f�j�B

�ނ́u�M�S�Ƃ̒ނ�l�v�́u�Ⴂ���́A�ނ������������̐������������������z���邱�ƂɊy���݂����o���v�Ə����Ă���B�����Ă܂������ނ́u�M�S�Ƃ̒ނ�l�v�̈�l�ł���B

�ނ�68�܂Ő������B�����č�ƂƂ��Ă̊����͔ӔN��10�N�ɏW�����Ă���B�Ƃ͂����A���{�Ō����A�]�ˎ��㖖���̎Љ�ɐ������l������A56�Ƃ����N��͔ނ��\���ɘV���ɒB���Ă���ƍl���邱�Ƃ��������낤�B�V�����A�N�T�[�R�t�́w�ދ��G�M�x�����M���A�ߋ��A�ނ��Ⴉ�������̒ނ���Ȃ������v���N�����A�y����ł���̂ł���B

�����ǂ�ł���w���Q�V���x�́A�ؗj���ɂ͈�̃y�[�W���ނ����A�ނ�̐��M�Ȃǂ̋L���œ��W�����B2009�N7��16��(��)�̢�ҏW���̒ނ肠��L��O�ŁA���w�ق̕ҏW���A�R�c�������́A���̂悤�ɏ����Ă���B

��T���̃X�P�W���[���͂قƂ�nj��܂��Ă��顑���Ȃ��̂ł����ȗ\������Ă��܂�����B---�����ĉ������Ȃ��x�����Ƃ��ɍ�顂���ȂƂ��̒��͖ڊo�߂Ă���z�c�̒��ł܂��l����B---���̎��Ԃ͂ƂĂ������̂Ƃ��Ȃ̂��B----���K���ł��邱�Ƃ����o���Ȃ���z�c�̂ʂ�����𖡂키�̂�����͂R�N�O�ɑ咰��������J����p�����B---����Ȍo�܂����������炱���A�]�v�ɐ����Ă���K���������ł���B�܂��z�c�̒��ɂ���B����ɍĂтȂ肽���Ȃ��̂ŁA�y�������Ƃ��v�������ׂ�B��͂�ǂ��ނ�������Ƃ��̂��Ƃ������B���̂Ȃ��ł��j���}�����Ă��܂����Ƃ̂P�����ꂾ���̊��G�⒪�̐F�܂ŋL�����Ă���B�

�ނ́A�ӂ闢�A�V�����̓��{�C�ŁA���a�ɂ���A�W���ނꂸ�A�������P�C�����̉a�Œނ�����A�nj^�̃q������ނ����Ƃ��̂��Ƃ��v���o���̂��Ƃ����B�R�c���͂�������̎�����B�������A�����������Ă��邱�Ƃ̍K�������݂��݊����A����܂Ő����Ă������Ƃ��v���o���āA�y���������Ȃ��Ǝv���o�����̂��ǂ��ނ�������Ƃ��̂��Ƃ��Ƃ����B

�����ЂƂ�A�N���Ƃ��Ēނ���~�߂��A���邢�͂ł��Ȃ��Ȃ�����ŁA�ߋ��̒ނ���v���N�����A�����ނ��ƂȂ��y����ł���ނ�l�̗�������悤�B

�y�t����(1893-1977)�͍�ƂŎG���N���u�̃����o�[�ł��������B�ނ͏��a50�N�Ɋ��s���ꂽ�w��l���x�i���[�j�́u���Ƃ����v�Ŏ��̂悤�ɏ����Ă���B

�����83�A���͂⌻���̒ސl�ł͂Ȃ��B�Ƃ̓P�[�X�ɂ����܂�������A���Ă̓^�i�łق�������Ԃ��Ă���B�������̏��_���X�͉�����̂Ȃ��ɒu�����܂܂ɂȂ��Ă���B���̂Ƃ���A���ۂ̒ނ��牓�������Ă��āA�ԑ����A���ォ�A�����ς�lj��A��z�̂Ȃ��Œނ����̂���ł���B�

�܂��A�����̢�����s��Ƃ������M�ł́A�o�咇�Ԃ̉����s���ɉ���������A�u�É͂Ńt�i�A�v��Ń^�i�S�Aⴐ�Ńn���A�A�����A��z�̂Ȃ��Œނ��Ă����B�V�̂����d���Ēނ���߂ď\�N�ɂȂ��Ă��ސS�͏������A�ԑ�����͐���A�r�����A���̕ӂŁA�����ނ��ĂƘV�ᗠ�ɔ��������������A��̂����ŃA��������ӂ�A�����Ƃ������鋛�̂̃t�i���ʂ߂ʂ߂��Ċۂ���ʂ����Ă���-----�B�v�������āA���҂́A�N������Ēނ肪�ł��Ȃ��Ȃ������Ƃ���������Ƃ������́A�ނ�̎v���o�𑶕��Ɋy����ł���B

�G���N���u�ҁw���M�ގ����x �����́u���}�x�ނ�v�ł́A�����ɏZ��ŁA������A������A�����A����̎x���ň�N�����}�x��ނ����ƌ����u�~��̃��}�x�ނ肪�悢�B�߂����ɒނ�l�ɏo����Ƃ��Ȃ��A���]�ƒނ̕�������Ȃ̂��v�ƌ����Ă���B�ނ́u���]�ƒނ̕���v�̂Ȃ��ŁA�N���Ƃ��Ēނ����߂Ă���u��z�̒��Œނ������v���������łɌo�����Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B

����琏�M��ǂނƁA�ނ�ɂ����ẮA�ߋ��̊y�����o�����A���݂��ꂪ�ł��Ȃ����Ƃ̈����݂킸�ɁA�����ς�y�������̂Ƃ��Ďv���N�������Ƃ��ł���A�ƍl������̂ł���B�ނ�l�́A������Ă�����A�ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂������Ƃ̕s�K��������̂łȂ��A�ߋ��̒ނ����z�Ƃ����`�Ŋy���ݑ����邱�Ƃ��ł���B�ނ�ɂ͑��̎�ނ̊����Ƃ͈قȂ����������悤�Ɏv����B

�ł́A�Ȃ��A�ނ�́A���ꂪ�����ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂������ɂȂ��Ă��A���̂��Ƃ�������������A�߂��肵�Ȃ��ōςނ̂��낤���B�����g�̌o���ɑ����čl����ƁA��̗��R���l������Ǝv���B�P�j�z�N�ɂ���āA�ߋ��ɖ߂��Ēނ�����̂��ނ��Ƃ��ł��邩��B�����A����Ȃ�A�O������A���⌋���ɂ��Ă��������Ƃ������邩������Ȃ��B�Q�j�ނ�����Ă��錻�݂��łɁA���A�V�l�Ɠ������n�ɂ��邩��B

�������A�Ƃɂ����A�ނ�ɂ����ẮA�ߋ��̊y�����o�����A�y�����܂܂ɉ�z�ł���Ƃ������Ƃ��\�������ł���A�ނ肪�ꐶ�̍K����^����Ƃ������̌Ì��̘_�͊������邱�ƂɂȂ邾�낤�B�ȉ��ł��̂��Ƃ̐������s�����Ǝv���B

��̘V�w�l�̂悤�ɁA�ߋ��̊y���������o�����v���o�����Ƃ��y�������Ƃł͂Ȃ��A���݂̎��������͂₻��Ɠ����悤�Ȃ��Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ��C�Â����A�������Ă��т����∣������^����A�Ƃ����̂͂ǂ����Ă��낤���B����͌��݂̎������ߋ��̎����Ɣ�r���鎩�Ȉӎ����͂��炭����ł���B�����A���̈ӎ����A���݂̎��Ȃɂނ���ꂸ�A���̂悩�����ߋ����y���ނ��ƂɑS�ʓI�Ɍ�������Ȃ�A���͎��������ǂ��ł��邩��Y��āA���̉ߋ��̎������y���ނ��Ƃ��ł��邾�낤�B���̂悤�Ȃ��肩���́u����Y���v���A���Ȉӎ����������Ƃɂ���Ă����\�ł͂Ȃ��B

���̂Ȃ��ł͎��͎����ӎ������u�`�ł��Ȃ��{���̎����v��m�炸�A���́u�`�ł��鎩���v�ł���A�y�����B���͖��ӎ��ɂ���č\�����ꂽ����ł���A�����ɂ͎��Ȃ͑��݂��Ȃ�����ł���B�F�m�ǂɂȂ��Ă����̂悤�Ȃ������ʼnߋ��ɖ߂邱�Ƃ��ł��邾�낤�B�������ȁi�ɂ��Ắj�ӎ����瓦����Ȃ��̂́A���������̍s�����o����v�l��p���ăR���g���[�����邱�Ƃɂ���Đ����Ă���ӎ��I���݂ł���A�ӎ��͎��Ȉӎ��̓����������̂�����ł���B�����ߋ��̌��C�����ł���������H�~��~�̎����ɂ���ē���ꂽ���y�E�K������z����Ƃ��ɂ́A���݂�����悤�ɂ͎������邱�Ƃ̏o���Ȃ����Ȃ��ӎ�����B�y�����Ɠ����Ɋy�����Ȃ��A�y�����Ɠ����Ɉ������̂͂����������Ƃł���B

�����A�����͉����ɖ����ɂȂ��āu����Y���v���Ƃ���������B�����ߋ��̌o������z���邱�Ƃɖ����ɂȂ��Č��݂̎�����Y���Ȃ�A���݂̂ł��Ȃ��������ߋ��̂ł��鎩���Ɣ�r���邱�Ƃ��Ȃ��B���͉�z���y���ނ����ł���A�������v�������Ȃ��ł��ށB�������A�������Ƃ��Ă��A����͌��ǁA������o�߂��Ƃ��ɂ��ꂪ�����ł͂Ȃ����Ƃ�m���Ă������肵�A�߂��ނ��ƂɂȂ�̂Ɠ����悤�ɁA���������āu��ɕԂ����v�Ƃ��ɂ͈����ނ��ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B�����ł͂Ȃ��B

�����J�����́w�I�[�p�x��ǂ݁A�����́w�����҂̏�-�\5�嗤�ދ��I�s�x��ǂނƂ��A���͔ނ�̌��ނ�S����y���ނ��A���̂Ƃ��ɁA����������Ɠ����o�����������Ƃ��Ȃ����ƁA���邢�͂������Ă݂����Ă��������Ƃ������Ƃ��������������ȂǂƂ͊����Ȃ��B�J�����▲���т��������u�ނ蕶�w�v�ł́A�v���̍�Ƃ̖��������ꂽ���t�ƕ��͂��A���̒ނ��ɍs�������Ƃ��Ȃ��A�����悤�Ȓނ���������Ƃ��Ȃ��ł��낤�ǎ҂ɁA���̒ނ��������������������Ă��邩�A���邢�͂��̏�ɋ����킹�Ă�������Ă��邩�̂��Ƃ����������A���������A�y���܂��Ă����B���͎��Ȃ�߂��ނ̂ł͂Ȃ��A�ނ��Ă���J���▲���Ǝ��ȂƂꎋ���邱�Ƃɂ���āA�y�������Ԃ��߂����B

���������A�������ߋ��ɍs�Ȃ����ނ���J���▲�����������悤�Ȍ����ȕ��ŏ�����A���͂����ǂݕԂ��ĉߋ��̒ނ�i�ł��邾�낤�B�������A�����ŏ�������z���́A����Ƃ͈Ⴄ�B�ǎ҂̑z����~�����Ă邱�Ƃ͂Ȃ��A�����������Ȃ��ł��낤�B�����A���͎��������ۂɌo�������ނ���u�z������v�K�v�͂Ȃ��A���̉�z���͋L����~�����Ă�肪�����^���A���̒ނ�����Ă����Ƃ��̎��̊��ҁA�ْ��A�����A�y�����C�����������z���N�������邾���ł����̂ł���B���͂�\���͂ǂ��ł��悢�B���̂悢�ނ���s�������̌o�����A�N���C�}�b�N�X�����łȂ��A������͂���łł��邾���������Ԃɂ킽���āA���̓��̒ނ�Ɋ֘A�̂���ł��邾�������̎����ƂƂ��ɁA�ڂ��������Ƃ߂Ă�����������悢�B��������A���̂Ƃ��̒ނ�����A���Ɏv���N�����A���̓��̒ނ���u�đ̌��v���邱�Ƃ��ł���B�A

����������̓I�ɏq�ׂĂ݂�B�����O��̂����ő�^�̃C�V�K�L�_�C��ނ�グ���u�ԂƂ��̑O��̂��Ԃ�30���قǂ̂��Ƃ�20�`30�b�ԁA���邢�͂������������Ԏv���N�����Ƃ����ꍇ�ɂ́A���͂��̂Ƃ��̏�i�R�Ǝv�������ׂ邾���ŁA���̂Ƃ��̌o���ɐZ�邱�Ƃ��A�\���ɖ��키���Ƃ��Ȃ��B���́u���̎��͑�^�̃C�V�K�L�_�C��ނ����v�Ƃ����P���Ȏ������v���N���������ł���B��������y�͂킸���ł���B�����A�����|���Ă���A���̋���10�����̍����̂���R�̏�Ɂu�݂�グ�v��܂ł�30���قNJԂ̃X�����A�������A���̒ނ�ꂪ�ǂ��ɂ���ǂ�Ȉ�ł���A�d�|���𓊓�����|�C���g�͂ǂ����A�����|��������A�R�̏�܂łǂ�����ċ��������グ���̂��A�N�����̏�ɋ����킹�A�ǂ�ȓ�����g���Ĉ����グ�悤�Ƃ��Ă��ꂽ���A�����������Ƃ��ő���ڂ����L�����U�y�[�W�قǂ́u��z�L�v�ǂ�ł��肠��Ɖ�z����Ƃ��A���̑�^����ނ����Ƃ����ߋ��̎����͌��݂́u�����ނ邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�������ӎ�����]�T�����ɗ^�����A�������̎��̏�i�̒��ɂ܂������Ɉ������荞�ނ悤�Ɋ�������B

�����������u��z�L�v�͍�Ƃ��������ލs�L�Ƃ͔�ו��ɂȂ炸�A���̐l���ǂ�Ŗ����ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B�������A���͂��炭�Ԃ�Ɏ����̏�������z����ǂނƂ��A���̒��̎����ƌ��݂̎����Ƃ��₷�₷�Ɠ��ꉻ����B���͉�z�̒��̎�������^����ނ�y���������𖡂���Ă����̂Ɏ����y���������𖡂키���Ƃ��ł���B���̎��ȓ����ɉ߂��Ȃ��̂�������Ȃ��B���ȓ����Ƃ͌��݂̎��Ȃւ̓����ł��邪�A���̏ꍇ�͉ߋ��̎����ւ̓����ł���B���ȓ����Ƃ̓I�i�j�[�̂悤�ȋ��s�ׂł���Ǝv���Ă��邩������Ȃ��B�����Ȃ�����^���E�I�i�j�[�B���̐l�ɂ͕������Ă��炦�Ȃ��A���̐l�Ƌ��L�ł��Ȃ��ǓƂȉ��y�A�y���݂ł���B�������y���݂ł��邱�Ƃ͊m�����B�����Ēނ�͂��Ƃ��ƌǓƂȊy���݂ł���B

�y���������ߋ����v���N�������Ƃɂ���߈�������Ȃ��Ƃ͌���Ȃ��B�������A�y�����������Ƃɂ��ďڂ�����z�L�������Ă����A��œǂݕԂ����Ƃ��ɁA�قƂ�Lj����݂ɂƂ���邱�ƂȂ��A�傢�Ɋy���߂�Ƃ������Ƃ͎������B����70�ɋ߂Â��Ă��邪�܂��ނ���s���Ă���B�������A�d���ו��������ĊR����艺�肵�Ĉ�ɓ����ނ�͂������A�|�C���g�ɂQ���d��ł��đD���~�߂čs���D�ނ�ł��A�C�V�_�C�ނ�͂��������ł͂Ȃ����Ǝv���B���������ăC�V�_�C�ނ�ɂ��ẮA�ߋ��́A���ނ����ނ�l�Ƃ������ƂɂȂ�B�����A����܂łɏ����������̒ނ���L�A���邢�͂��Ă̊֓��ł̃C�V�_�C�ނ���v���N�����ď���������ǂݒ����Ƃ��͂����ƂĂ��y�����Ȃ�B�₵���Ƃ��������Ƃ��Ƃ������C���͂�����Ȃ��B

�y�����o�����̌o�����ł��邾���ڂ��������Ƃ߂Ă������Ƃ��A��ɂȂ��Ă����ǂݕԂ����Ƃł��̌o�����ڂ����v���N�������Ƃ��\�ɂ��A���̏�ł��̏o���������o�����Ă��邩�̂悤�ɑ傢�Ɋy���ނ��Ƃ��ł���悤�ɂ��Ă����B

���́A10�N�߂��O�ɑސE���ċ����ɏZ�݁A�ނ蒆�S�̐������͂��߂Ă�����L�����n�߂��B����܂ł�13�N�Ԃ͏��R�ɂ��āA�ȑO�����ɂ������e���������F�l�Ȃǐ��l�ɔN�Ɉꤓ��A��N�Ԃ��邢�͔��N�Ԃ̂ł����Ƥ�Ƒ��̏Ȃǂ�m�点�餔�r�I�����莆�������Ă����B�܂��l������̎��]�ԗ��s���������̗��s�L�Ȃǂ����������Ƃ͂������B�������A���L������K���͂Ȃ������B�������ς�������łɐV�������Ƃ��͂��߂��Ƃ������ƂɂȂ�̂�������Ȃ��B�������A���炩���ߌ�ʼn�z���Ċy�������ƍl���ď����n�߂��̂ł͂Ȃ��B�Ȃ��A���L������悤�ɂȂ����̂��낤�B

���L���B�ʐ^��"Lovely Time with Disney �`Interior"http://disneyline-interior.dreamlog.jp/

archives/45918062.html���ؗp�B

�����ɂ��Ă���R�N�ڂ̏H�ɏ��������̂悤�ȕ�������B�u���Ԃ͒ނ�ɏo�đ̂����A�قƂ�Ǎl���Ȃ��B�i�F�߂āA�i�}�L�R�{�V�ނ�Łj�w��̊��o�Ɉӎ����W�����ē������҂��A�i�C�V�_�C�ނ�Łj�S�c���S�c���Ƃ����͂����肵���Ɛ�̗h���҂����B�l���Ȃ��B�ڂ���Ƃ��Ă��邩�A�����҂��B�i�����ċ����|���Ēނ�グ�邩�j�B�����A�ނ肪�I��Ƃ����Ă��̂͂ւƂւƁv�B

�����Łu�V�����ނ肪�ł��Ȃ��Ƃ��́A�p�\�R���Ɍ����āA�ނ�ɂ��čl����B���Ƃ́A�H�������āA�e���r�̃j���[�X��C�ۏ������āA���C�ɓ����ĐQ��B����̌J��Ԃ��B���̂����P�T�Ԃ�10�����R�ɖ߂邪�A���̊Ԃ́A�����A�{��ǂ݁A�����l����B�S���l���Ȃ��Ƃǂ��Ȃ邾�낤�B�ǂ����Ȃ�Ȃ���������Ȃ��B����A���łɋ@�B�I�Ƀp�\�R���ɓ��L�����������ł́A�l���Ă��Ȃ���Ԃƕς�Ȃ��B�������A�����́A�̂������ƂƤ������(�g��)���Ƃ̃o�����X����낤�Ƃ��Ă���B�v�Ə����Ă���B

�莆�ł͒����̖������邵����Ƃ̊W���ɂ��Ă̍l�����K�v�ŁA�����ׂ����Ƃ�I������B���������Ă��낢��l���Ȃ��珑���B���������L�������Ƃ��ɂ͉����l����K�v���Ȃ��B����̏o�����̂�����ۂɎc���Ă��邱�ƁA�������y�����������ƁA�ꂵ���������ƂȂǁA�v���o���邱�Ƃ��ɂ��Ă��������ł���B

���L�͂قƂ�ǂ��̓��̂ł����Ƃ��v���o���ď����A�˂������̂��̂ł��邪�A�މʂ͓��R�̂��ƂƂ��āA�ނ��̓����⒪�̗�����Ȃǂ����S�ɏ�����Ă���A�����Ȃ���ǂ̒ނ��ł͂ǂ̒��ʼn���_���̂������̂��Ȃǁu�ނ�ɂ��čl���v�Ȃ��珑�����B�����n�߂̍��́A���̓��̒ނ�̏ڍׂ��L�^���Ă������Ƃ���̒ނ�ɖ𗧂ƍl�����̂ł���B�ŏ��͎g���c��̃m�[�g�ɏ����Ă����B�ނ���n�߂����N2006�N�Ƀp�\�R����������Ă����08�N�܂Łu�ނ�����v�ƌ������̃t�@�C���ɏ������B09�N�r������u�ނ���L�v�A11�N���炽���́u���L�v�ɂȂ��Ă���B�v����ɒނ�ɖ𗧂Ă邱�Ƃ�ړI�Ƃ�������܂��͓��L�Ƃ��ď����Ă����B���l����ƒނ���L�͂���ȕ��ɂ͖𗧂����Ƃ͑S���v���Ȃ����B

�ǂ̓��̓��L���A�����Ă��̓����������͑����܂��ƌ������x�ŁA�e�j���n������������ŕ��̑̂��Ȃ��Ă��Ȃ����̂������B�u�֓��ł̃C�V�_�C�ނ�v�̂悤�ȉ�z���͓��L�ł͂Ȃ����A������v���N�������Ƃ̂ł������Ƃ�P�ɗ��A�ڂ��������A�˂��Ƃ����ɂ����Ȃ��B

���L�Ƃ����Ă��A���������Ă����킯�ł͂Ȃ�������Ă��P�`�Q�s���������Ă��Ȃ���������B�啨���ނꂽ�Ƃ��ɂ͂�͂�ڂ����Ȃ�B

�ނ蒆�S�̐������n�߂ĂQ�N�ځA06�N4��19���̓��L�B�ȉ��̊��ʓ��͐����ŕ�������̂ł���B

�u�i�n���̗F�l�j�O�c(����)����ƁA���U���O�o�q�B�i20�����قǂ����́A�R�ǔ����̐�[�j�R�ǂ̕@�Ɍ������B�i�n�}�`�Ȃǁj�����ړI�B�Ƃ��낪�삩�炩�Ȃ�̂��˂�B�i������[�ɂ���j�������̋߂��܂ŗ����Ƃ��ɁA�g�������A�R�ǂ̕@�ł̒ނ�͖����Ɣ��f�B�����Ԃ��B�i���C�p�̒��̔�r�I�傫�Ȋ�ʁj�O���c�̕ӂ�ɍs���Ă݂悤�Ƃ������ƂɂȂ�B

�����͏����ŁA�i�߂��́j����Ŗ������X���A�����S���B�O���c��ԁi�ނ��̖��O�j�̖k�����A���ɎO�Ԃ̐����ɃA���J�[�����Ă݂邪�A�����ƕ��̊W�ŁA���܂��ꏊ�Ƀ{�[�g���~�܂�Ȃ��̂ŁA��������i�߂��̏���ʁj��o�G�̓쐼�Ɉڂ��Ă݂邪�A���x�͐��A�������t�O�ƃT�N���_�C�i�H�ׂĂ��܂��Ȃ������j�����ނꂸ�B

���~�܂�ɂȂ����̂ŁA�����̒���_���āA�p���k���̐��A���[35�`40�����ӂɃA���J�[������B�앗�Łi���́j�k���Ƀ{�[�g���~�܂�A���[47�`8���̕ӂ�Œނ������B�����͖k���ɗR�ǂ̕@�̃n�[���}�����āA�p������300�`400�����炢�̏��B���́k�Ƃ̃r�V�ނ�Łl�S���A�T�q���ʂ̃n���X�ŁA�J�S���ꂩ��15�`16m�̕ӂ�Œނ�Â����B 11�����닭�������肪���������A���킹��i�����H���Ĕ��]���������Ńn���X�����j�̊����œ��������B�ꂽ�Ƃ��������ƁA���炴��ɂȂ��Ă���A�j��ۂ܂�āA���ŎC��Đꂽ�悤�ł������B

12������A�Ăё傫�ȓ����肪����A�T�d�Ɏ�荞�݁A����܂łɍł��傫���^�C��ނ�B�j�͓ۂݍ��܂�Ă����B�n���X�����Ő�Ȃ������͍̂K�^�B70�`75�Z���`���肻���B

�ɂ����˂�͎n�߂��炠��A�ꎞ�A�����g�������Ȃ������A�k�R�}�Z�J�S����l�R�}�Z���o��ɂ͂��傤�ǂ悢���炢�̂��˂肾�����B���͏����������悤�ɂȂ��āA�g���g���Ƃ��������B���ꂪ���܂����Ƃ������ł��A�{�[�g�̈ʒu����������A���[��10���قǐ[���Ȃ������A���[�v���k�߁A�O�Ɠ����ʂ̐��[�Œނ�B���̌�A30�Z���`�̐H�ׂ���̃^�C��lj��B

����ɂQ������ɋ��������肪���������A������ꂽ�B������̋������画�f���āA��͂肩�Ȃ�̌^�Ǝv��ꂽ�B�j���݂�ƐL������ĊJ���A��[���Ȃ����Ă����B�|�������Ƃ��낪���������̂��낤�B����͎d�����Ȃ��B

���������т��āA�Z���n���X�̃T�r�L�d�|���̉��ɃJ�S�I���������āA�ނ��Ă����O�c������A3��ڂ̑傫�ȓ���̌�A��F��ς��A��͂蒷���n���X�łȂ��ƃ_���Ȃ̂��ƃT�r�L�d�|������߁A�����݂��Ă������V���ƃv���J�S�A�����n���X���g���Ďn�߂����A���łɒx���A�ނ�Ȃ��܂܂������B

�a���قڂȂ��Ȃ�A���˂肪����ɍ����Ȃ��Ă����̂ŁA�[�ƁB�S������A�`�B

�����ǂނƁA���A�R�ǂ̕@�̋߂��܂ōs���Ĉ����Ԃ������̂��˂�̋�A�܂��A�O���c�̉��Œނ�n�߂āA�ŏ��̑傫�ȓ���Ńn���X���ꂽ�Ƃ��̎C���Ă��܂����n���X�̂��炴�炵����ԁA�܂��R��ڂ̓���ŁA�j���J���A�悾���������ɋȂ����Ă����Ƃ��̐j���A�܂��܂��Ǝv��������ł���B�ނ�n�߂Đ������ł͂��߂Ď�ɂ����啨�������B���ͤ���̎��̒ނ�̋����Ƌْ����A�����ĒB�������A�͂�����Ƒz���N�����A�����y�����Ȃ�B���̂Ƃ��ނ����^�C���łň�T�Ԃقǐ������Ă��������̌o���ɂ��ẮA��S�͂ŏ����Ă���B��œǂ�Ŋy�������Ǝv���ē��L�������n�߂��̂ł͂Ȃ��A��̒ނ�ɖ𗧂����邱�Ƃ��ړI�ł���������A�ꏊ��A���[��A�����̂��Ƃ��ڂ��������Ă���B�����ނ肪�ł��Ȃ��Ȃ������Ƃ̐����̊y���݂ɂ��ꂪ����Ή^�悭�𗧂������Ȃ̂ł���B

���͓��L���z����ǂނ��ƂŁA�ߋ��̒ނ�̉��y���ēx���킢�y���ށB���́A�����ǂ�ł���ԁA���ꂪ�߂������Ă��܂������ł���A������x��邱�Ƃ͕s�\���Ƃ��A���͂����N�V���Ă��܂����Ƃ��A�S���v��Ȃ��B����Ȃ��Ƃ��l���Ă���u�ɂ��Ȃ��v�ƌ������炢�����낤���B���͂܂����������̉ߋ��ɖ߂��āA�ēx�ނ�����Ă���B�ނ�����Ă���Ƃ��Ɠ��������A�ْ��A�B�����𖡂키�B

���L�́A������x���������Ȃ������߂ɉߋ��̐��E�ւƎ���A��čs���Ă�����蕨�A�^�C���}�V�[���̂悤�Ȃ��̂ł���B���͓��L��ǂނ��Ƃɂ���āA�����s�Ȃ����ߋ��̒ނ�̌���ɃX���[�Y�ɖ߂��̂ł���B���L���Ȃ���A���N�Ԑ��S���̎��̉ߋ��́A������C�̏�ɂłāA�Ƃ��o������𐂂�āA���X����ނ�グ���Ƃ��������́A�s���g�������Ă��Ȃ��A�Q�`�R���̂ڂ���Ƃ����ʐ^�̂悤�Ȃ��̂ɊҌ�����Ă��܂��B���͎v���o�����Ǝv���Ă����̉ߋ��̐��E�̑O�œ������T���ĉE���������邾���ŁA���̒��ɂ͓����Ă������Ƃ��ł����A���̂Ƃ��ɂ�������Ƃ��قƂ�ǎv���o���Ȃ�����A�ߋ����ēx�y���ނ��Ƃ͂ł��Ȃ����낤�B

�������A���������̂�����A���́A���͂̏�肢�ق��ɂ������Ȃ��ɁA�����ɏ����t����ꂽ��̓I�ȍׂ��Ȃł����Ƃ̈���H�邱�Ƃł��̂Ƃ��̏����肠��Ǝv���o�����Ƃ��ł���B���͓��L���肪����ɂ��Ă��̉ߋ��̐��E�A�ߋ��̎��̐����A�Ăѐ�����B���͓��L�Ƃ�������̂������Łu�l�����Q��y���ށv���Ƃ��ł���B

�h�s�@����g�����Ƃ��D���Ȑl�Ȃ�A�r�f�I�J������ݒu���Ă����āA���邢�̓E�F�A���u���[�����Ⴊ�˂������ɂ��Ă����Ď����̒ނ�̈ꕔ�n�I��^�悵�Ă����A�V��A����������̃��C�u�����[������o���Ċy���ނƂ������Ƃ��ł���B�L�^���c���Ă����āA��ŁA������肪����ɁA�����̉ߋ����v���o���Ċy���ނƂ����_�ɂ����āA�Ⴂ�͂Ȃ��B

�G�s�N�[���X�͢���ɂ�������ƍ��܂ꂽ�v���o�͂��܂ł����y��^���飂Ƃ������B�Ñ�̐l�X�̓��[�v���͂������A�{�[���y�����������������A�i���[�}�ł͓S�M�ƘX���g���āj���q�M�L���Ă�����q����̓z�������ƁA�w�҂⍂�m��ʂƂ���A��ʐl���A�����̓��X�̊y���݂��ڂ��������Ƃ߂Ă������Ƃ͂ł��Ȃ������͂����B�������A�A�E�g�\�[�V���O�Ɋ���ċL�������ɂȂ�������l�ƈႢ�A�ނ�͖����̂ł����Ƃ𐳊m�ɋL�����邱�Ƃ��ł����B�G�s�N�[���X�͒�q�����Ƃ̑Θb�̒��Ō��킳�ꂽ���ׂĂ̂������A�ꌾ��吳�m�ɋL�����Ă����ł��낤���A��q�Ɉ��Ă������̎莆�̕��͂Ȃǂ����ׂē��̒��Ɂu�ۑ��v����Ă������낤�B�������Ĕނ�͉ߋ��̊y���݂���ɌJ��Ԃ��Ċy���ނ��Ƃ��ł����B�����l���Ă������낤�B����̂����ɂƂ��āA�ߋ��𐳊m�ɂ��邢�͏ڂ����L�^���邽�߂ɁA�r�f�I�Ř^�悵�悤�Ƃ���̂łȂ���A���L�����Ă����Ƃ����̂��悢�Ǝ��͎v���B

�������A���L�����Ă����Č�Ŋy���ނƂ����_�ł́A�ނ����łȂ��A�����y���ނ��Ƃłऌ����̍K�������邱�Ƃł��A�O�������y���ނ��Ƃɂ����Ă��A�����悤�ɤ�\���ƌ����������B�Ƃ��ɂ悫�����Ƃ̊y�����������b�̒��ł̂�������L�ɂ��Ă������Ƃ͔��ɂ悢�v���o�ɂȂ�ɈႢ�Ȃ��B���ƃO�����́A�A���Ŋ�������y�������˂Ȃ炸�A����ɂ��Ă̓��L�����邱�Ƃ͋ɂ߂ē���Ǝv���B�J�����̂悤�Ȑl�ł������ł͂Ȃ����B

���J�����S�W����16���ɓ����Ă��颌���ŐV���Ђ̕ҏW�Ҕw�˂Ƃ����l���Ǔ����������Ă���B��ނŁA�V���A�L�y���A�a�J�A�ƃ��c�ς̓X��������B������͎��Ȃ������B�w�ˎ��́u���������A����ȒP���Ȗ��łQ�̌��e���ł���̂��낤�����b�������̂ł���B�ɂ�������炸�A�L���͐��m�ŁA�P�������O�̂��̓��̃��c�̎ς��܁A����A��G��A����̐l�X�̋C�z�܂ł�����ŐH�ׂĂ����Ƃ������A�͂邩�ɖ��킢���Z���A�[���A���ʂɊ��ʂ���Ă����v�Ə����Ă���B�w�ˈ�v��Z���̂Ȃ��̈�_�̌���������1993.3

���������̂悤�ȉs�q�Ȑ�Ɛ��m�ȋL���͂Ɗ��ʗ͂�L���Ă����ɂ��Ă��A���X�̎O�x�̈��H�ɂ��āA���L�ɏ��������邱�Ƃ͕s�\���Ǝv����B�ނ�ł́A�ڂŌ��A���ŕ����A��Ŋ��������Ƃ������B��������ɂ��ď������������Ə����₷���͂����B�����Ƃ̌��t�ɂ������ɂ��ẮA���������ł������邾�낤�B�������A�ȉ��ŏq�ׂ�ނ肪�����ʂȏ����͌��������ɂ͌����Ă���Ǝv����B

��Q�͂ł́A�X�|�[�c��V�сA��y�������ɁA�傫���S�ɕ������B�ŏ��̂Q�A�u�Ќ��v�Ɓu���Z�v�͐l�ԎЉ�̂Ȃ��Ől�ԑ���Ɋy���ޗV�сA�X�|�[�c�ł���B�R�ڂ́u�`���v�͖������Ŏ��R�ɓ����ރX�|�[�c�ł���B�i���Z�I�ȑ啨�ނ�͂����ɓ��ꂽ�B���̒ނ�́A�S�ڂ́u���R�����߁A���R������v����V�сA���R�Ɍ���邱�Ƃ��ړI�ł���V�т̈��Ƃ����B���̒ނ�ɂ����ẮA���ԂƗ���A�l�Ɨ���āA��l�A�C�Ƌ�̊ԂɁA�P���Ȕg�����Ƃ��Ȃ������Ȃ���A�V�Ԃ̂������ł���B�����āA����͔N������Ĝ����V�l�ƂȂ����Ƃ��̏Ƃ悭���Ă���Ǝv����B

�т͑啨�ނ����������Ɂu�����A�����Ȃ��Ȃ�A�Ƃ���O�ɏo���Ȃ��Ȃ��āv�u�X�g�[�u�̉��Ɏ���������Ēg���Ƃ�v�N�V���������̎p��z�����Ă��邪�A���D���ׂă}�L�R�{�V�ނ������Ƃ��̏͂���ɂ悭���Ă���B�C�V�_�C�ނ�́A�S�g�̋ؓ����g�����A�i���ł���B�n�}�`�i�u���j��_���ĉg���ނ�����Ă���Ƃ��ɂ́A�u�Ƃ���O�ɏo�āv�L���C���𑖂�܂���Ă���Ƃ������ƂɂȂ�B

�������A��̊C�ŁA�d��ł��A�A�R���L�{�B�̔���^�C�̗{�B�����łȂǂɊ|���A�D���~�߂čs�Ȃ��}�L�R�{�V�ނ�̏ꍇ�ɂ́A�S���Ⴄ�B���́A�u����v�i���͖�R���ł���j�Ȃ�ʈ�ɂ������Ȃ������b����O�ւ͈�������ݏo�����A�ԂԂƓƂ茾���������Ƃ͂����Ă��l�Ɖ�b�����邱�Ƃ��Ȃ��A�قƂ�ǂ̎��ԁA�����فX�Ǝd�|�����グ�������邾���ł���B���X�͒ނ�āA�����̎��ԁA���̂��܂���Ԃ̒��ł����A�Z�����������A���������������������͂���B�������A�����̎��ԁA���͕����̂悤�ɂ��������ƍ����Ă��邾���ł���B�������҂��Ă���ԁA�ڂ͊J���Ă��Ă��������Ă��Ȃ��B�����l�����A���͋���ۂł���B���͜����V�l�ƕς��Ȃ��B�������т��u�X�g�[�u�̉��Ɏ���������Ēg���Ƃ�v�Ƃ��A�ނ̖ڂ͊J���Ă͂��Ă��������Ă��Ȃ����낤�B���̓_�ł��A�}�L�R�{�V�ނ�����鎄�͔N�V�����тƂ�������ł���B

�J�����̓A���X�J�̉͂ŃT�P�ނ�����Ă���Ƃ��̎������u��Ɏh��������{�̖_�v�ƌ��������A�����ŁA�ނ̓��̒��́u�ϔO�A�ϑz�̗ށv�ł����ς��ɂȂ��Ă���Ə����Ă����B�ނ͍�Ɛ����Ƃ����A�����Љ���ݏo�������ُ�Ȃ��������A����܂��l���݂łȂ��������Ő^���ɒE�o�������Ɗ�����B�ނ�͊y���݂����A�u�����̋��C�v����E�o���邽�߂ɂȂ������̂������B����ŁA�ނ͌����ɒނ�グ�A���̕��������Ƃœǎ҂�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����E�ƈӎ��ƁA���̂��߂ɏ����̂��Ƃ�����ƂƂ��Ă̖��ӎ��̔��݂̒��ɂ���A���̓w�����ނ��ꂵ�߂��B�������A���́A�ސE��̗V�тƂ��Ēނ�����Ă���B�ނ�ɑł����ނ̂�W����悤�ȋ`����g���͉����Ȃ��B�����āA�}�L�R�{�V�ނ�ł́A�l�ɏ����߂ł��A���R�Ɠ������߂ł��A�������̈̑�Ȋ�āA���邢�͌��邽�߂̈��̋ꂵ���C�s�Ƃ��Ăł��Ȃ��A�����y���ނ��߂ɒނ�B

�A�[���`�F�A��t�B�b�V���[�}��armchair fisherman�i�����I�|���֎q�ɍ��|�����ނ�l��j�Ƃ����p�ꂪ����A�J�����ҁw�ށx�����{�̖����M�S���̂��Ƃ����ŁA�J���͢�Ƃɂ������ăE�B�X�L�[��Ў�ɒނ�̘b�ɂӂ���j�̂��Ƃ��A�A�[���`�F�A��t�B�b�V���[�}���ƌ����炵����Ə����Ă���B

�����Ђ��������ɂ�armchair fisherman �Ƃ�����͍ڂ��Ă��Ȃ��������Aarmchair traveler�́A���s�L��ǂ�A�n�}�̏�ŗ��s�����肵�Ċy���肷��l�̂��Ƃł���Aarmchair fan�͎����ł̓v���[���Ȃ����V���̋L����ǂ�e���r�Ŋϐ킵���肷��̂��D���ȃX�|�[�c�t�@�����Ƃ����B������armchair fisherman�Ƃ́A�����ł͒ނ�������ɁA�ނ�̖{��V���̒ނ�̋L����ǂނ̂��D���Ȑl�A�܂��N������Ēނ肪�ł��Ȃ��Ȃ��Ă���A�����̉ߋ��̒ނ�ɂ��Č�肽����l�Ȃǂ������Ǝv���A�u�ߋ��̒ނ�̉�z�ɐZ�霒���̐l�v�������Ɋ܂܂��ƍl���Ă��������낤�B���������āA���ׂĂƂ͌����Ȃ��Ă��A�ނ�lfisherman�͔N������armchair fisherman�ɂȂ�ƌ����邾�낤�B

armchair�̈��B�ʐ^��Wikipedia�B���ۂɒނ������̂łȂ��A���̂悤�Ȉ��y�֎q�ɍ�������

�ނ�̂��Ƃ��l������A�̂̒ނ����z���邾���̐l��armchair fisherman���B

�啨��ނ�グ��������т́A���������������̉����ɑ��閞�����ɐZ��̂łȂ��A�N�V����armchair fisherman�ɂȂ����Ƃ��̎������A���̍��̒ނ���v�������ׂĂ���l��z������B�т͑z���̒��ŁA���łɁAarmchair fisherman�ɂȂ��Ă��܂��Ă���B

�����A��l�ŏ��D�ɏ���ă}�L�R�{�V�ނ�����Ă��鎄�́A�قƂ�ǂ̎��ԓ������A�����������A�ڂ��J���Ă͂��邪�������Ă��Ȃ��̂�����A�ނ�����Ă͂��邪�A�����ł�armchair fisherman�ł�����ƌ����邾�낤�B�����āA�K���̊i�����K�v�ȑ啨�ނ�A���ԂƂ��邢�͑��̋q�Ƃ킢�킢�b���Ȃ���ނ�A��荇���̗V���D�ł̒ނ�Ȃǂ������A���h�g�炩��̒ނ�ł��D�̒ނ�ł�������x�͂��̂��Ƃ͓��Ă͂܂�B�ނ�͐l���̐l�ɂ���B�ނ�͒ނ�lfisherman��armchair fisherman�ɂ���B

Fisherman�ł��鎄�́A�ނ�����Ă��鍡���łɁA�����̒ނ�larmchair fisherman�ł���B���͉ߋ��ɒނ�����Ċy���݁A�N������Ēނ肪�ł��Ȃ��Ȃ����A���̜����̒ނ�l�ł��鎄�Ɠ���l���ł���A���͂��̜����ƂȂ��Ă��܂��Ă��鏫���̎������A���łɍ��A�悭�m���Ă���B���͏����̎����Aarmchair fisherman�ɂȂ����������ߋ��̒ނ���v�������ׂĊy����ł��邪�A�ނ肪�ł��Ȃ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ�߂���łȂǂ��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ����݂̒ނ�̌o����ʂ��ď\���ɒm���Ă���B

���������Ɋւ��Č����A���݂̕v/�w���A�V�㜒���ƂȂ��ĉߋ��̊y���������������v�������ׂĊy����Ł^�߂���ł���A�����̎�����z������Ƃ������Ƃ����邾�낤���B�f��͂ł��Ȃ����A���̂悤�Ȃ��Ƃ͂܂��Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B

�����炭���̗ǂ��v�w�͂��̈�����S���Ȃ�����A�ߋ�����z���āA����ꂽ���̂̑傫���̂䂦�ɔ߂��݂�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ����낤�Ǝv����B���̂��Ƃ��A���݂̒��̗ǂ��v�w�͌��݂̊y�������������Ȃ��甙�R�Ƃ͍l���邱�Ƃ����邾�낤�B�������A������l�ɂȂ��Ď₵����炵�����Ă��鎩�������݂̊y���������̒��Ń��A���Ɏv�������ׂ�Ƃ������Ƃ͏��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�������Ƃ���A���̏����̎������ߋ��i���͍��j�̎����̊y�����������v���N�����Ċy�����z���ɐZ���Ă���ȂǂƑz�����邱�Ƃ͂Ȃ�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv����̂��B

��ŁA���L���^�C���}�V�[���̂悤�Ȃ��̂��ƌ��������A�^�C���}�V�[���ɏ�����l���̓^�C���g���l���̒���ʂ��ĉߋ��̐��E�ɍs�����Ƃ��ł���B����ƁA�ނ肪�A�ނ�l���ߋ��ƌ��݁A���邢�͖����ƌ��݂����т���^�C���g���l�����Ƃ������ƂɂȂ邩������Ȃ��B�l�́A�т̂悤�ɁA�悢�ނ�������Ƃ��ɁA���Ȃ̘V������肵�A�z���ɂ���Ă��łɘV�l�ƂȂ��āA���̂悢�ނ����z���邱�Ƃ��ł���B���邢�͂܂��A���D�̒��ł�����l�������ȓ������҂��Ȃ��炷�łɘV�l�̌ǓƂ𖡂키�B�����Ď��ۂɔN���Ƃ��Ēނ肪�ł��Ȃ��Ȃ����Ƃ��ɂ́A�l�́A�ނ肪�ł��Ȃ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ������������肷��̂łȂ��A�y���������ނ����z���A�ނ�����Ă����Ƃ��̍K�����ēx���키�B���́A�ނ�����Ă������̎��A�Ⴉ�������̎��ɖ߂�B���͒ނ��ʂ��Č��݂��疢���ɂ��ߋ��ɂ��������邱�Ƃ��ł���B

�Q�O�P�U�N�U���Ɋ��������A�������R�T�}�C���i��T�U�����j�Ő��E��Ƃ����A�X�C�X�A�S�b�g�n���g�E�x�[�X�i���j�E�g���l���B�ʐ^��http://www.treehugger.com/

infrastructure/worlds-longest-tunnel-opens-switzerland.html�ɂ��B���g���l���͂R�R�D�T�}�C���i��T�S�����j

���́A�����̗̑͂���A65�̒�N�i�����ĔN���̑S�z�x���j��҂��Ă��ẮA�̂��g�����{�i�I�Ȓނ�͂ł��Ȃ��Ȃ邩������Ȃ��ƍl���A���߂ɑސE�����̂������B�����āA�ނ蒆�S�̐������n�߂Ă��炷�łɂX�N���o�����B���̊ԂɁA���������ɁA���E�����̏d�ǂ́u�\���v�ǂ��A�܂��W�N�ڂ̂P�N�Ԃ͘r���猨�ɂ����Ă̂���܂łɌo���������Ƃ̂Ȃ��s����Ⴢ�Ƌ����ɂ݂ɂƂ���ꂽ�B�����A����ɖ��ڂȊW������Ǝv����̏Ⴊ�N���������Ƃ�����A���߂̑ސE�́u�����v�������Ǝv���B

�����čŋ߂�4�A5���A�����Ēނ�ɏo��ƁA���A�ڂ̊o�߂鎞�ԁA�����ċN���̎��Ԃ�����ɂ������Ȃ�A��ꂪ���܂��Ă����Ɗ�����B���܂Œނ肪�ł��邾�낤���Ǝ��X�l����B�R�N��͂��Ԃ�܂��������傤�Ԃ��낤�B�T�N��͂ł��邩������Ȃ����������₵���B�����āA10�N��́A���Ԃ�A����A�܂��قƂ�NJm���ɁA�������B---�����65��66�̂Ƃ��ɍl�������Ƃł���B���́A�̂��v�����蓮�����̂��g���Ċy���ސ����ɂ͂͂�����Ƃ������ԓI���E�����邱�Ƃ��ӎ�����B

�ł́A�̂��s���R�ɂȂ����Ƃ��A���͉������Ďc��̐l�����߂����̂��B������ǂނ̂�������������Ȃ��B���w�N�Ƃ����قǂł͑S���Ȃ��������A�w������͈ꎞ���A���Ƃ����ڂ��Ă܂łނ��ڂ�ǂ݁A�O������邱�Ƃ����x���������B�ސE��̐����ɂ����Ă��A�C�ɏo���Ȃ��Ƃ��ɂ́A�J������K�c�I���Ȃǂ̒ޕ��w�ƂƂ��ɏ����������ǂB�ނ肪�ł��Ȃ��Ȃ����珬�����D���Ȃ����ǂ߂邾�낤�B����������ǂނɂ͂���Ȃ�̐��_�I�G�l���M�[�A�W���͂��v��B�̂��s���R�ɂȂ����Ƃ��ɂ��ꂾ���̋C�͂����邾�낤���B���̂Ƃ��ɂ́A�x�b�h�̒��ł��邢�͈��y�C�X�ɍ��������A�̂�т�Ɖ��y���Ċy���ނ̂�������������Ȃ��B�r�f�I�Ńh���}������̂�������������Ȃ��B����A��������A���������������L���z����ǂ����B���L���z����ǂނ��Ƃɂ���ĉߋ��̒ނ���v���N�����A�ēx�A�ނ���y���ނ̂��B���y�C�X�ɍ��|�����܂܁A���邢�̓x�b�h�ɉ���������܂܂ŁA�Ƃ��ǂ��E�g�E�g���Ȃ���A������x�u�ނ������v�̂��B

�������āA���Ēނ�����Ċy�����́A�ǂ�Ȃɑ̂��s���R�ɂȂ�A�ǂ�ȂɎ���H������������A���邢�͍ȂƎ��ɕʂꂽ��A�u�����ʂ�v���肵�Ă����Ƃ��Ă��A�ߋ�����z���邱�Ƃ��ł������A�y���������ނ���v���N�����A�K���Ȏ��Ԃ������Ƃ��ł���B���͎���̕ǂ��щz���āA���̈�A�h�g��A���̏��D�̏�ɍs���A�ނ���y���ނ̂��B���̂悤�ɍl���邱�Ƃ��ł���Ƃ���A�ނ肪�u�i���v�̍K����^���Ă����ƌ�钆���̌Ì�(����)�̐������ɏ\���ɂ��Ȃ������Ƃ��ł��邾�낤�B

���͂܂����炭�͐����Ă䂭�ɂ��Ă��A10�N�ȓ��ɒނ�͂ł��Ȃ��Ȃ邾�낤�ƍl���A�ނ肪�ł��Ȃ��Ȃ��Ă��Aarmchair fisherman�Ƃ��Ă̒ނ�̉�z�����ɍK����^���Ă���邾�낤�Əq�ׂĂ����B�����A�̗͂ƋC�͂Ɍb�܂ꂽ�l�Ȃ�A�����炭�A70�ǂ��납�A80�A90�ɂȂ��Ă��A�ނ�̖ʔ����䂦�ɁA�ނ葱���悤�Ƃ��邾�낤�B���̐l�����́A������fisherman�Ƃ��Ắu�i���̍K���v�����邱�Ƃ��ł���B����������������ɋ����悤�B

�����Z�ވ��Q�����쒬�Ƌ��n��ɂ́A2011�N4���A92�ŖS���Ȃ鐔�����O�܂ŁA�n�}�`�i�u���j�̉g�ނ�i�g���[�����O�j������Ă����A�v���̋��t�����݂����B���O�͍��c�{������Ƃ����B�w�n���[�y�[�W�x�̢�l����ł͖��O�̌�ɢ���t��ƋL����Ă���B�{�ƂƂ��Ĉ�{�ނ苙�i���j���s�Ȃ��Ă���l�͑��ɂ��������A�d�b���Ţ���t��𖼏���Ă���l�͑��Ɍ�������Ȃ��B

�����Ȑl�������B�ނ��s�Ȃ��Ă����g�ނ�ł́A�r�V���Ƃ������Ԋu�Ő���ł��Ă��鐔�\���[�g���̒����̏d��������Ў�Œ͂݁A�㉺�ɂ䂷��A�������邱�ƂŊC���̂Q�O�{�ȏ�̐j�ɂ��Ă���^���a�܂��͖{���̏����ȃC�J���ĉj���ł���悤�Ɍ����Ȃ���A�D�𑖂点��B�ނ̑D�ɂ͋��T���f�o�r�����Ă��Ȃ����A�C��̒n�`�͔ނ̓��ɓ����Ă���B���}�_�e�Ƃ����̂����A���n��߂��̓��ⓔ����݂Ď����̑D�̈ʒu�f���Ȃ���A�d�|�����C��̊�ʂ��ꂷ��̂Ƃ����ʉ߂���悤�ɁA�����������グ����A�܂��[�����ꂽ�肵�Ȃ���A�D�𑖂点��B

�i���j��{�ނ�Ƃ́A�ԋ��i�g���ԁA��u�ԂȂǁj�A�ċ��A���ꋙ�Ȃǂ̂悤�ɋ�����d�|������i���̏�𗣂�āj��莞�Ԍo�ߌ�Ɋl�����܂Ƃ߂ĉ�����鋙�@�ƈقȂ�A���t������i�Ƃ��邢�͓����j�ڂɑ��삵�ċ���j�Ɋ|���Ċl�鋙�@�ł���B��ꕔ��T��1.�u�a��h�O�w���{�ދ��Z�p�j���l�x�ɂ��āv���u�u���ڋZ�\�I���@�v�E��{�ނ�Ɓu�ԐڋZ�\�I���@�v�E����ނ�v�̍��Q���B ���Q�ƁB

�ނ̎d�|���ɕt���Ă���j�̖{���������̂ɋ����A�����A�j�͉��{����̂��A�����Ă���܂łɂ�����Ƀn�}�`���ō����C�|�������Ƃ����邩�Ɛq�˂�ƁA�ނ́A�j�͑����Ƃ���30�{�A���Ȃ��Ă�20�{���炢����ƌ����A�������26�C�|�����̂��ō��L�^���ƁA���炩�ɓ��ӂ��Ɍ�����B

�܂��A�g���ނ�Ńn�}�`�ȊO�ɉ����ނ�邩��q�˂��Ƃ��ɁA���̂悤�Șb�����Ă��ꂽ�B����Ƃ��A���������ɗ����̂悤�Ɉ������Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ����B�D���~�߁A�j�����̂悤�ɂ��炭���������Ă���ƁA�ނ����̂ق��Ƀ{�J�b�Ƒ傫�Ȕ��������������B�N�G�ł���B�j�Ɋ|�����n�}�`���N�G���H���Ă����̂ł���B�ʖԂɂ͓���Ȃ��̂ŗ�����G���̉��ɓ˂�����Ŏ����グ�����A���������p�N�p�N�������̂ŁA�肪�G���ɋ��܂��Ă������ł����B�u�T�іڂ��炢�������Ȃ��v�B

�����A���낵���b���������ꂽ�B�j�������{�����d�|���̏ꍇ�ɂ́A���Ԃ̐j�Ɋ|������������D�̏�ŊO���Ă���Ƃ��ɁA��(���)�̐j�Ɋ|�����������C���Ŗ\��ē��������Ɉ���������ƁA�����͂����Ă���Ƃ���ɏ�i�O���j�̐j�����ł���댯������B�{������͑����̐j��t���Ă��邪�A�댯�Ȗڂɉ�������Ƃ͂Ȃ����Ɛq�˂�ƁA�u����v�Ƃ����B���̂Ƃ��̓u�����W�C�|�������B�傫�������B

�|����������D���Ɏ�荞��ʼn��C���j���O�����Ƃ��ɁA�D�O�̂ق��̋�������A��̋�j���E��e�w�̒܂̏ォ��˂��h�������B�܂��͂���Č��������o���B�u������ɂ��������ʼn��ꂽ�^�I���������t���ė����̑��ŋ���ł��炭�ɂ݂����炦�����A�����ڂƂڂƐ��ꂽ�v�Ƃ����B�������A�ނ͂��̊Ԃ����͒͂܂܂������B�����ɂ݂��[�܂����̂ō���Ŏ����g���A�����オ���Ă���Ǝ��𑫂œ���ł����č���ŋ����O�����B�������āA�c���5�A6�C�����ׂĎ�荞�Ƃ����B�@

���c���g�ނ���s���Ă������^�̋��D

�܂��A�C���r��ċ����v�����������Ƃ͂Ȃ��������Ƃ������̖₢�Ɏ��̂悤�Șb���������B�V�P�̊C�ŋ������Ă��āA�D������g���ǂ��Ƃ��Ԃ�A�̂��˂������āu�L���r���̒��ɉ������܂ꂽ�v�B���̂Ƃ��͑�ʂ̐Z���Łu�D�͂�������C�̒��ɐ��������A���炭�����畂���Ă����B���̂Ƃ��͎��ʂ��Ǝv�����Ȃ��v�B

�u���p�̑����j���w�ɓ˂��h����܂��͂��ꂽ�Ƃ��A���邢�͑�ʂ̐Z���őD�����v�����������Ƃ��A�ނ̐S�g�͌�������ɂƓ��h���邢�͋��|�Ɏ������̂ɏP��ꂽ�ł��낤�B�������A���ɘb�����Ă��鎞�̔ނ͂�����v���o���Ȃ���A�W�X�ƁA�����͉������ނ��̂悤�Ɍ�����B

������Ƀu����26�C�|�����Ƃ����L�^��ł����Ă��Ƃ��̂��ƁA���邢��20�L���߂��N�G���A�G����͂�łЂ��������Ƃ��̂��Ƃ�b���ۂɂ��A�ނ͎�U��g�U���������ł��Ȃ��A�����Đ���傫������ł��Ȃ��A�����W�X�ƌ�邾���������B���Ԃ�A���ꂪ�D�ɏ��A��l�ŖفX�Ƌ���Ɏd��������l�̏�Ȃ̂��ƍl�������Ȃ�B�������A�����͖��炩�ɕ��݂̋��t���Ȃ����Ȃ���蕿�ł���A���S�ł͂����ƌւ炵���v���Ă���ɈႢ�Ȃ��B

�ނ͎��̎���ɉ����āA��z���A�蕿��b���Ƃ��ɖ����Ɋ����Ă��邾�낤���A��b��傢�Ɋy���ɈႢ�Ȃ��B�G�s�N�[���X�̉��y�_�ɓ��Ă͂߂�ƁA�ނ́A��z�̉��y�ƍK�������Ă����͂��ł���B

�ł͖{�����ɂ݂⋰�|����z���邱�Ƃ͔ނ̌��݂̉��y��K���̗ʂ��v�Z����Ƃ��ɂǂ̂悤�l�������ׂ����낤���B���y�v�Z�͎��O�ɂȂ����ׂ����B����Ɋ�Â��Ď����̍s����I�����ׂ��ł���B�G�s�N�[���X�̊��߂颊��l��Ƃ͂����������Ƃ��B�������A�����ł́A���łɎ��ۂɍs��ꂽ���Ő�������͌�ɂǂ̂悤�Ɍv�Z�����ׂ����A������ƍl���Ă݂�B

���̂ł����Ƃ��ו��ɂ�����܂Ŏv���N�������Ƃ��ł����Ƃ�����A���͂��̂Ƃ��̋��|�A�s�����܂��܂��Ǝv���N�������낤���A���͍��A�C�̏�ōr�g�ɝ��܂�Ă���̂ł͂Ȃ��A��Ə����̂Ȃ��ō��������āA�l�Ɏv���o�b�����Ă���̂��B�D���]������댯�ɂ��т���K�v�͑S���Ȃ��B���͒܂̏ォ��j���˂��h�����Ăǂ��ǂ��ƌ�������o�������ƁA�������ɂ݂Ŏb���͓����Ȃ��������Ƃ��v���o�����A���A�����̋��̏����Ŏd�|����p�ӂ��Ă��鎄�̎w�ɂ͐j���˂��h�����Ă���킯�łȂ��A��������邱�Ƃ��ɂނ��Ƃ��Ȃ��B���|�͎v���N�����ꂽ�Ƃ��ɁA�S���̌ۓ��𑽏����߂邱�Ƃ����邩������Ȃ����A���Ȃ��Ƃ��A�g�̂̋�ɂ́A�G�s�N�[���X�̌����Ƃ���A���̂Ƃ������̂��̂ł���B

�G�s�N�[���X�́A���̓I��ɁA���_�̓��h�i�s���j�⋰�|�̉�z�͋�ł���ƍl���Ă���B�m���ɁA�ߋ��̂���߂ċ��낵���o���́u���v���N�����Ă������Ƃ���v�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ����낤�B�܂����܂������s�����ȏo�����͂̂��Ɏv���o���Ă��s�����ł���B�������A���̂Ƃ����������낵����s�������Ɓu���v�����Ă��鋰�낵����s�������͖��炩�ɑS�����x���قȂ�Ƃ������Ƃ��������낤�B

��ʂɁA����ꂪ�Ȃɂ��Ђǂ����_�I��ɂ��A�������痧������Ȃ��ł�����PTSD�̂Ȃ��ɂ���̂łȂ���A�܂�A���̏o���������łɁu��z�v�̑ΏۂɂȂ�A���Ă��������Ƃ̎v���o�Ƃ��āA���̐l�ɘb�����Ƃ��o������̂ɂȂ��Ă���Ƃ��ɂ́A���̋�̉�z�͑S�����^���Ȃ����A�^�����Ƃ��Ă��͂邩�ɏ��������̂��ƌ����Ă悢���낤

�{������͎蕿�b�Ɠ��l���낵�������ɂ��Ă��W�X�ƌ�����B��l�ŊC���ɏ��o���Ă������t�l���ɂ͎蕿�b�����łȂ��A��ɂŋ��낵���ł����Ƃ������̂Ȃ̂��B�{������̘b���Ă��鎄�́A�����g���A�r�ꂽ�C���A���̒����^�����ɂȂ��Ă���悤�Ȋ������A�A�`���邽�߂ɕK���ɉ^�]�����Ƃ��̂��Ƃ��v���o���A���߂ĊC�ނ肪�|�����̂��Ƃ����C�����ɂ�����ꂽ�B�������A���\�N���ނ�𑱂��Ă����{������ɂƂ��ẮA�������ɂ݂��������������ƁA�����̊C�Ţ���ʂ�������Ȃ���o�����������Ƃ�l�ɕ�����Ęb���̂́A���������ꋫ�����z���Ĉ�{�ނ�𑱂��Ă������Ȃ̋��t�l���ɑ��閞���������A���Ȃ��ւ炵�������邱�Ƃ̂ł���A�y�������Ƃł���ɈႢ�Ȃ��B

���̎蕿�b�������Ă��A����狰�낵�������́A���ʂɂ����āA�ɂ݂����炦�Ў�Ŗ\���u�����T�C���U�C����荞�ނ��Ƃ��ł������ƁA�������v�����D���^�]���Ė����ɋA�`�������Ƃɂ���āA�P�Ȃ�蕿�b�ȏ�Ɏ����ł��邱�Ƃł���B�ߋ��̑傫�Ȑg�̓I��ɁA���_�I���h�́A����ɑł������Ă̂��ɉ�z�����Ƃ��ɂ́A���y�ނ̂��B�S�g�̋�͋L������A�v���N�����ꂽ�Ƃ��ɁA�ꍇ�ɂ���Ắi�܂�A���̋ꂪ�ł������ꂽ���̂ł���ꍇ�ɂ́j��Ƃ��ăJ�E���g�����̂ł͂Ȃ��A�ނ���A���Ƃ��ăJ�E���g����邱�ƂɂȂ�A�ƌ�����B

�ނ̒ނ�͗V�тł͂Ȃ��A�E�Ƃł���B�ۂł����ł��ނ��ĉ҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�ނ̘r���悩�����̂��낤���A�܂��撣�����̂ł��낤���A�ނ͂��̉g�ނ��{�łT�l�̎q������āA�X���������A��w�𑲋Ƃ����Ă�����B

�Ō��1�A2�N�̓n�}�`�̒l�i���������A����オ�łȂ���Əo���������Ă����B�������A���ŋߎ����ǂ̎�p�̉ӏ����܂����S�ɂ������Ă��Ȃ���������A�d�|���̎��������Ă����B�ނ͒ނ�ɏo�����Ă��悤���Ȃ��̂��B�ނ��u�ނ肪�D�����v�Ƃ������Ƃ͖��炩���B�����Ĕނ́u�D���Ȓނ�v�����A�����Ď��X���̒ނ����z���āA�l�����y���݂Ȃ��琶���Ă����B�ނ��ނ�����邱�ƂōK���Ȉꐶ���������邱�Ƃ��ł����Ƃ������Ƃ͑S���m���Ȃ��Ƃ��B

2010�N�ł��������m�g�j�e���r�̃h�L�������^���[�ԑg�Ō����̂����A�������̋߂��ɂ́A93�ŃJ�c�I�̉g�ނ������Ă���V���t������B89�̉�����ƈꏏ�̕v�w�D�ʼn��ɏo��B�ނ̓G���W�������܂��|����Ȃ��Ȃ����Ƃ��A�n���h�������A�܂�Ă����{���g�̑���ɑ��̓B�������ő�p�i������āA�C�������Ƃ����B�ނ͍ŋߑ������キ�Ȃ����Ɗ����Ă��邪�A�̂���������A�����Ăł���������ƌ����Ă����B

�A�����J�^�̎��R��`�I���{��`�Љ��ڎw���A�k���^�̕����Љ�ɂ͌������̓��{���{�Ƃ����ǂ��A90���������l���d�����ł��Ȃ��Ȃ�������Ɛ\������A�ԈႢ�Ȃ������ی��̎x����F�߂邾�낤�B�ނ����߂Ă������͂ł���͂��ł���B�܂舤�Q�ƍ��m�̂��̓�l�̘V�l�́A�ȑO�͂��鎞�_�܂ł̓v���̋��t�Ƃ��Đ����̂��߂ɁA�q�ǂ���������Ă邽�߂ɁA�Ƃ��ɁA�������ŁA���邢�͑̂ɖ������d�˂Ȃ���A�o�����ĉg���ނ�𑱂��Ă����B�������A90�����������݁A���ɏo��̂͂�߁A�̂�т肵�悤�Ǝv���ł���̂ɂ�߂��ɏo�����A�ނ�𑱂��Ă���B�V�тƂ��Ă̒ނ�ƐE�ƂƂ��Ă̒ނ肪����A���̓��ނ����Ȃ��Ƃ���A��l�̘V�l�́A���鎞�_����́A�����̂��߂ł͂Ȃ��Ƃ����Ӗ��ŁA�V�тŒނ�����Ă���ƌ����ĊԈႢ�ł͂Ȃ����낤�B�����āA�V�тłƂ������Ƃ́A�ނ肪�D��������A�ނ肪�y��������Ƃ������Ƃ��Ӗ����邾�낤�B

����Ƃ��A�E�Ƃɂ́A�P�Ȃ鐶���̂��߂łȂ��A���Ȏ����A���Ȃ̔\�͂̔����E���������̎����ƌ����ʂȖړI������A��l�͗V�тł͂Ȃ��A�E�ƂƂ��Ă̒ނ�����Ȏ����̂��߂ɐ��������̂��߂ɑ����Ă���Ƃ����ׂ����낤���B���邢�͐����ی�Ƃ����u�l�l�̂����v�Ő����邱�Ƃ������Ƃ��Ȃ��Ƃ����̋C���̐l�̃v���C�h�̂悤�Ȃ��̂̂䂦�ɁA�����܂ł������̗͂Ő����Ă������Ƃ��āA�撣���ďo���������Ă���̂��낤���B�����炭�͂��̑S�������������Ă͂܂�̂ł͂Ȃ��낤���B�����A�ނ�����邱�ƂŁA�y���݁A��������ł��Ă���ɂ���A���������������Nj��������Ă���ɂ���A�܂��ւ荂���l����S��������ɂ���A��l���ނ��ʂ��čK���Ȑ��𑗂��Ă���i�����j�Ƃ������Ƃ͊m���Ȃ��Ƃł���悤�Ɏv����B

���̏ꍇ�A90�܂Œނ�����ȂǂƂ������ƁA�܂茻����fisherman�ł��葱���邱�Ƃ͂Ƃ��Ă��s�\���Ƃ����l�����Ȃ��B���Ɛ��N�Ԓނ���������Ƃ͂��炭armchair fisherman�Ƃ��Ď��͎c��̐����߂������낤�B�����Ă��̐�ɂ͎����҂��Ă���B

���ɗՂ�����z������̂͋}��������������Ȃ��B�ނ�ɂ��l�X�Ȃ��̂����邱�Ƃ͌J��Ԃ���������A�C�V�_�C�ނ��n�}�`�̉g�ނ�A���邢�͈�ł̃O���ނ�ȂǑ̗͂̂���l�X�̒ނ�ɂ����ẮA�ސl�������ł�armchair-fisherman���ƍl���邱�Ƃɂ͖���������B���̂��Ƃ����Ă͂܂�̂͐�Ȃ�u���]�ƒށv�̒ނ�A�C�ނ�Ȃ�}�L�R�{�V�ނ�̂悤�ɁA���D�ł�����l�Â��ɒނ�ނ�̏ꍇ�ł���B���������ǁA�}�L�R�{�V�ނ�̏��D�ɖ߂낤�B

����N�A11���̒ނ�B�k���琶�g�������������Ă���B��͂ǂ���Ɠ܂��Ă���B�ނ�ɂ͂悭�Ȃ��ƌ����鐟�ݒ��ŁA�������Ɠ����������Ƃ��ɂ́A�C�̒��������Ɖ��܂Ō������B�����A���́A���F�̋���f���ĊC���Â��A�Ɋ������d�|�𗎂Ƃ��Ă������Ɍ����Ȃ��Ȃ�B�d�|��2�A3����ꂽ���A�����͂Ȃ��B20���Ԃ�̒ނ肾�B�����肪���邾�낤���B�����������犴�G��Y��Ă��܂��Ă��Ȃ����낤���B�������Ă���Ȃ��Ɠ�����͏o�Ȃ����A�������Ă����肪�킩��Ȃ����Ƃ�����B

���͑D�̏�ɂ��āA�܂������ʂ̐��E�ł���C�̒��Ŕ������鋛�M����������L���b�`���悤�ƁA�w��ɒ��ӂ��W������B�Ȃ��Ȃ����M�̗��Ȃ��Â��C�̒����A�ׂ�����{�ŒT�낤�Ƃ���B�ڂ͊J���Ă��Ă��������Ă��Ȃ��B��������ۂ��B���͊C��̂��ƁA�܂�����̂��Ƃ����ׂĖY��A�w��Ɉӎ����W������B���X�́A�������ނ�����Ă��邱�Ƃ����Y��A�W�����悤�ƈӎ����Ă������Ƃ��Y���B�ڂ��҂�B���������낤�Ƃ��Ă��鎄�́A�����ȉ��̂悤�Ȃ��̂����̂Ȃ��ŋ����ł��낤���A�����������Ȃ����Ƃ����肤�锖�Â��ł����Ȃ��B��������̂��ǂ�������Ȃ��C�͌��������A�����́A�₽���Â���ł����Ȃ��A�������҂������M�������܂ł͒P�Ȃ锖�Â���ɉ߂��Ȃ��B�����̊C���u���v�����̑��݂��s�m���Ȃ��̂ɂȂ�B

�����肪�o��Ɠ����Ɍ����ɉ����������̂���C�����R�Ƃ��̑��݂������B�����ē����ɁA������ł�����ۂȋ�Ԃł����Ȃ������ӎ�����R���������߂��A���Ɏ��ׂ��s���ɔ�����悤���̐g�̂Ɏw�߂���B��������������ȋ��M�͈�x�ł��ł��܂����B���M���r���ƊC�͍ĂђP�Ȃ�ŁA���قɖ߂�A�����ɑ��݂���̂��ǂ��������s�m�����̂ɂȂ�B��������A�������������̈ӎ��͍ĂыȈÂ���Ԃɖ߂��Ă����B�ׂ���{�̎���ʂ��āA���̑��݂������܂��ȓ�̂��̂��ӂꂠ���Ă���A���̑��݁E���������߂�����A�������肷��B

���͂ӂ���g�̂����������݂Ƃ��Đ��E�̒��ɂ���A���͂̕��ɒ��ӂ��Ȃ���A�K�v�ȍs�����s�Ȃ��B�H��������B���������B�����������邽�߂Ɏ��]�Ԃɏ��B���́A���E�̒��ŁA���ӂ��A�l���A�̂����A�����Ă���B���E�������āA���͔ۉ��Ȃ����̒��Ɉ������荞�܂�Ă��܂��Ă��邪�A�����ɤ�ӎ��I�ɁA���E�ɗ����������A�����ɍs�����A�����Ă���B

�������҂��Ďw��ɐ_�o���W�����Ă���Ƃ��ɂ͂���ƈႢ�A���́A���E�̒��ɑ��݂��Ă���悤�Ɋ����Ȃ��B���M��������낤�Ƃ��A���܂��A���邢�͈Â���`���������Ƃ��鎄�����邪�A���̎��͂ǂ��ɂ���Ƃ������Ȃ��B���͖��ł���B�����肪�o���Ƃ��A�������Ƃ����A���������������������Ƃ��ɁA���͎n�߂Đ��E�ɐG��A���̏u�ԂɁA���̐ڐG�_�ɂ����đ��݂��n�߂����̂悤�Ɋ�����B�������������낤�ƁA���܂��Ƃ��A���������A�����s�݂̏�Ԃ���o�čĂѐ��E�ƌ���萢�E�̒��̑��݂ƂȂ肤�邩�ǂ������m���߂悤�Ƃ��Ă��邩�̂悤�ł���B

�A���������肪�o��ƁA���͘r�������U��グ�Ď��������č��킹�A�����|���A�ꋓ�ɐ��E�̒��ɖ�荞�ށB���́A�J�����̂��߂ɒ����Ă���I�[�j���O�̎߂̎x���ƑD���Ƃŋ��܂ꂽ������ԂŁA����Ȃǂɓ�����������Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Ȃ���������ƁA����������o�܂��Ȃ��悤��葬�x�ŁA�m���Ɏ�J��r�A���A���A���ɂȂ�B

���́A�]�̎�ᇂ��������Ċ�ď�Ԃɂ�����80�̂l����̂��Ƃ��v�������ׂ��B�ڂ͕���ꂽ�܂܂ŁA�_�f�}�X�N�̉��ōr���������Ă������A�����u��������A�{�������Ă���Ȃ͂�����v�Ɛ����|����ƁA�ق������J�����B���́A������̐������������̂��A�ӎ�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���A�ꏏ�ɌĂт������B�u�l����A������܂����B�{���ł��B�����܂����v�B�����l����̎�ɐG���Ɣނ����̎���͂�����ƈ���Ԃ��Ă����B�������A�ӎ�������̂��ǂ����͕�����Ȃ������B�ڂ͏����J�������A����������Ă���悤�ɂ͎v���Ȃ������B�����A�����Ăѕa����K�˂��Ƃ��A����10����15���O�ɂ��łɂl����͖S���Ȃ��Ă����B

�S���Ȃ�P�T�Ԃ��P�O���قǑO����A�l����͔]��ᇂ̒ɂ݂�}���邽�߂��Ƃ�����ɂ���Ė��炳��Ă���A�ӎ��͂Ȃ��Ƃ������Ƃ������B�������A���������|����ƕԎ�������悤�ɐ����A�����l����̖��O���Ă�Ŏ������ƈ���Ԃ��Ă����B�ӎ����Ȃ��Ă������̏������˂̂悤�ɁA�����|����ꂽ�Ƃ��ɂ͉������A�������ꂽ�Ƃ��ɂ͈���Ԃ��Ƃ������Ƃ�����̂��낤���B

�ӎ����S�����������Ȕ����͂�����Ȃ��Ƃ���Ȃ�A�����̗ʂ����Ȃ��A�����炩�c���Ă������������ӎ��������āA�Ԏ��������褎������Ԃ�����Ƃ����������Ȃ��ꂽ�ƍl������B�u���������ӎ��v�ƌ��������A���Ƃ��Ζ��肩��܂��\���Ɋo�߂Ă͂��Ȃ����o�߂���Ƃ��̈ӎ��A�A���R�[�������݂����ă_�E�����钼�O�̈ӎ��Ȃǂ́u���������ӎ��v�ƌ����邾�낤�B����ł������͈ӎ��ł���A���̓����ł���Ȃ�̍s�����u�ӎ��I�Ɂv�s�Ȃ����Ƃ��ł���B�����āA���A�z�c�̒��ŁA���������ڊo�߂��u�܂������v��ԂŁA�ڊo�߂悤�A�N���悤�Ɠw�͂��A���̌��ʁA�N���オ��Ƃ������Ƃ��悭����B

�o�����Ă��Ȃ��Ă��ӎ��͎�����o����ԂɈڍs�����邱�Ƃ��ł���悤�Ɏv����B�ӎ����Ȃ��Ƃ����_�ł́A����Ǝ��͓������Ƃ�����B���̂ł����Ƃ����ԂɎ��ʂƂ����̂ł͂Ȃ��A�l����̂悤�ɕa�̐i�s�ɂ��S�g�̋@�\������ɒቺ���Ď��ʂƂ����ꍇ�i��������g���Ă��Ȃ��Ă��j�ӎ�������ɒቺ���Ă����Ǝv����B���̎��̏�Ԃ͓������Ɠ������ƌ�����B�������Ƃ���A�l����́A���������ӎ��̂Ȃ��ŁA�x�b�h�̘e����̌Ăт����ɓ����āA�ڊo�߂悤�A�N���オ�낤�Ƃ����ƍl���邱�Ƃ��ł���B�����悤�Ƃ���͈̂ӎ��̓����ł͂Ȃ��A�̑S�̂ɍL�����Ă��鐶���͂̂悤�Ȃ��̂̓�����������Ȃ����A���ɂ́A�l����͎��ɂ��������A����ł������悤�Ƃ��A������̐��E����̌Ăт����ɉ������A�u�ԓI�ɂ́A������̐��E�ɂ��ǂ邽�߂̒ʘH�������J���悤�Ƃ��Ă������̂悤�Ɏv��ꂽ�B

���̕��76�˂̎��ɓ]�|���āA�傽�����t�����̍��܂Ŏ�p�����B�a���ɖ߂��Ă��琔���Ԍ�A�Ō�w���x�b�h���قNjN���A�����Ŗ����Ă����e�̔w�����������@���āu�{������I�{������I�v�Ƒ吺�ŌĂB�����Ԃ\�Ȓ@�������Ǝv�������A�Ō�w�̘b���ł́A�h����^���ĂȂ�ׂ������ڊo�߂������ق����悢�B�N�����Ȃ��Ɩ��葱���A���̂܂���ł��܂����Ƃ�����Ƃ����B�ڊo�߂邱�ƁA�ӎ��������Ƃ́A���ւƋA�҂��邱�Ƃł�����̂��B

�l�����ɂ���Ƃ��ɁA�O�r�̐��n���Ă���ƌ����B�����Ă�����݂���K���ɌĂт����A���n�点�Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ��A���ɂ������Ă���l�����Ȃ��Ȃ����ƂɂȂ�Ƃ������B�~�R�ő������A���ɓM�ꂽ�肵�Ď��ɂ������Ă����l���A�K���̊Ō�Ő����Ԃ������ƁA���n�낤�Ƃ��Ă���Œ��Ɋ݂���̌Ăѐ��������Ė߂����ƗՎ��̌���������Ƃ����b���ǂ����ŕ��������Ƃ�����B

Wikipedia�ɂ��� �O�r��̓`���́w�n����F���S�����\���o�x�̈�߂Ɋ�Â��čs��ꂽ�\���M�i腖��剤�͏\���̂�����1�l�j�ɂ��Ƃ��� �B���̌o�T�̓n���͔���炵�����A�M�Ƃ��čL�܂����������㖖���Ɂu����n��i�ꍇ������j�v�Ƃ����l�����������A�n�M�ɂ���ēn�͂���Ƃ����l�����ɂȂ����B

�O�r��ɂ͏\���̔z���̌��߉��E�D�ߔk�Ƃ����V�v�w�̌W��������A�����i�Z���K�j�������Ȃ����҂������ꍇ�ɓn�����̂����Ɉߗނ���邱�ƂɂȂ��Ă����B�O�r��̉͌����u�̉͌��v�ł��邱�Ƃ͂悭�m���Ă���B

�Ƃ���ŎO�r����̉͌������݂���B��͌Q�n���Êy�S�Êy���i�����܂��j�𗬂�闘���쐅�n���q��x���̏����Ȑ�B���̏��ʂ鍑��254���̋��́u�O�r���v�Ƃ��� �B���̎O�r���̂����Ƃɂ́A�D�ߔk���Ղ����W�q�� �i�E�o�S�h�E�j������B

��ڂ͐�t�������S���쒬�𗬂��͐�ŁA��{�쐅�n��{��̎x���B�O�ڂ� �{�錧���c�S�������𗬂�鈢���G�쐅�n����x���̉͐�œǂ݂́u���̂���v�B

�l�ڂ͐X���𗬂�鐳�Ð�̏㗬���ɂ�����ʖ��B�X���ނs�̗�ꋰ�R�́A�F�]���R�����͂ވ�т̂��Ƃł��邪�A���̉F�]���R���痬�o���鐳�Ð��ʖ��ŎO�r��ƌĂԁB�͐얼�́u���Ð�v���A�����T�O�ɂ�����O�r��̌ď̂̂ЂƂł���B�F�]���R�̎��ӂɂ��̉͌��ƌĂ��ꏊ������A�ςݐ�����Ă���Ƃ����B

�ʐ^�͋��R���������ɂ���O�r��Ƒ��ۋ��ŁA�u�ҏW��Asanao�̃u���O�i���j�vasanao.exblog.jp �i�V�����u���O��http://www.asanao.com/�j���炨�肵���BAsanao����͎ʐ^�̋���n���Ă���l�̓o�b�N�p�b�J�[�ł��s�҂ł��Ȃ����l���Ə����Ă�����B�Ȃ�قǂƎv���B

���͎��͂Q�O�N�قǑO�ɁA���̂ނs�̎O�r����A�m�炸�ɂ킽���Ă����B�����̕��������Ă��鎄���S�삾�Ƃ����̂ł͂Ȃ��B���͈ȑO���X�c�[�����O�p�̎��]�Ԃ��Ԃɐς�ŗ��s�ɏo���������A���̂Ƃ��́A�X����A�r���̕�����Ȃǂ����đ�Ԓ��܂ł����ό��D�ɏ��A���D��A��ԍ�Ɋ���Ă��獑���Q�V�X���𑖂��Ăނs�i�喩�j��ʂ�i���k�����Ɍ����Ă�ƁA�n�̕������R���̂Q���قǂ��āj�e��ňꔑ�����B���ق͗\�Ă��������A�P�P���ŁA�����͂Ȃ��������₽���J�̒��A�ߑO�P�P�����납���V������܂Œ��H���Ԃ������P�O�O�L����̃c�[�����O�������B���ʑ��Ɍ��������݂����\��ɂȂ��Ă���A���̋߂����Ǝv���Ȃ��瑖�����B

�n�}������ƂQ�V�X�����ƕ��s���ĉ��k��ʂ̓S�������k�i�喩�j����P�W�L���قǐ�̑唨���܂Œʂ��Ă���A�唨�w�̈��O�̉w�����Ð�w�ł���B�܂�A���̕t�߂ŋ��R���痬��o���O�r��i���Ð�j�͒Ìy�C���ɒ�������ł���B���͑�Ԃ���Q�V�X���𑖂��Ă��āA�����ŎO�r�̐��n���Ă����̂��B�����A�܂������Ă���I2016�N12���L�B

�������������Ȃ��������ʁB�������ɂ��鎞�N�����Ăт����Ă��ꂽ��A���͍��������ӎ��̒��ŁA���̌Ăт����Ɏ����X���A����ɉ����悤�Ƃ���̂��낤���B���͌Ăт������鏭���O�ɂ͎��ɂ������̂����A�Ăт����ɉ����Ă܂������Ă��邱�Ƃ��ؖ����悤�Ƃ���̂��낤���B

�������������Ȃ��������ʁB�������ɂ��鎞�N�����Ăт����Ă��ꂽ��A���͍��������ӎ��̒��ŁA���̌Ăт����Ɏ����X���A����ɉ����悤�Ƃ���̂��낤���B���͌Ăт������鏭���O�ɂ͎��ɂ������̂����A�Ăт����ɉ����Ă܂������Ă��邱�Ƃ��ؖ����悤�Ƃ���̂��낤���B

�}�L�R�{�V�ނ�ŋ��M��҂ԁA���������Ă���̂�������Ȃ����A���͂��̐��ɑ��݂��A�����āA�����������Ă���̂��ǂ������͂����肵�Ȃ��Ƃ����v���ɁA�����邱�Ƃ����܂���B�l�X�������Ċ������Ă���̂Ƃ͕ʂ̐��E�ɂ���Ɗ�������B��������͓̂��̂̒m��Ȃ����̂��H���ɂ����߂��Â��C�����邢�͊C��̂悤�Ȑ��E�ł���A�l�X���������閾�邢���E�Ƃ͑S���ʂ̂Ƃ���ɂ���A���E�ł���B�����āA���͔݂ɋ߂����́A���ɂ������������݂ł��邩�̂悤�Ɋ�����B�����Ă��̔����݂ł��鎄�́A�����Ăт���������A��������ɉ������邱�Ƃ��ł���A�����̑��݂����߂����Ƃ��ł��A���̂�����̐��E�ɋA�҂��邱�Ƃ��ł���B

���̌Ăт����A���M�͊C���A�C��Ŕ�������̂ł����āA������̖��邢�����I�Ȑ��E���痈����̂ł͂Ȃ��B�������A�������̈Â��C���A�C��̐��E�ɗ��܂�̂łȂ��A�������甲���o�Ă�����̐��E�ɖ߂�悤�ɂƑ����̂ł���B�����Ăт������Ȃ����A���邢�͂����Ă�����������ĉ������邱�ƂɎ��s����A���͖߂邱�Ƃ��ł����A���̂܂ܖ��E�ɂƂǂ܂�A���ʂ��ƂɂȂ�B

�����A���A�����Œނ���n�߂Ă��瑊�����ԁA�������A�ڂ�����܂܁A���邢�͖ڂ͊J���Ă��邪���������A�������҂�������Ƃ��A���́A�����ނ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����s���ƂƂ��ɁA���Ƃ��āA�����A���łɂ��̐��ɗ��Ă��܂��āA�ĂѤ���̐��ɖ߂�Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����Ƃ����s���Ɏ������̂������邱�Ƃ�����B

������͂��̂܂ܖ���Ȃ��玀��ł��܂��킯�ł͂Ȃ����ƁA���͑D�̏�Œނ�����Ă��邾�Ƃ������Ƃ��\���ɏ��m���Ă���B�����A���܁A����Ȍ��z�Ɏ�����B

�ނ�����Ȃ���A�ґz������z�̂Ȃ��ŁA���ɂ����Ԃ��o������B�ނ�͋�z�̂Ȃ��ŘV���ɕ������Ƃ��\�ɂ��邪�A�܂����z�̂Ȃ��ŎO�r�̐���s�����肫���肷�邱�Ƃ��\�ɂ���B���̓}�L�R�{�V�ނ�ɂ����āA���̗��K�����Ă��邩�̂悤�Ɋ����邱�Ƃ�����B

���͏��w�Z�ɓ��邭�炢�̎��܂ł͎��҂��������Ƃ��Ȃ��A���ɂ��Ă̘b�������Ƃ��Ȃ��A���ɑ��鋰���s���̂悤�Ȋ������������Ƃ��S���Ȃ������B���w�Z�P�N�̉āA��ŗV��ł��Ď��ɂ��������B���̎q�������݂͊ɋ߂��Ƃ���ō��V�т����Ă������A���͂��������ꂽ�Ƃ���Ő��𝛂ˏグ�Ȃ���삯����Ă����B�������Ƒ����̍�������A�[�݂ɂ͂܂����B�����Ǝv�������߂邱�Ƃ͂ł����A�����܂��w���͂��Ȃ��Ȃ����B��邢��̗���ɏ���āA���͕������݂��Ȃ��痬����n�߂��B���͉j���Ȃ������B�C�������㋉�����������Ď��L���Ă���Ȃ�������M��Ď���ł�����������Ȃ��B�����ꂽ���Ɏ��͐���ۂ�Ő����グ�邱�Ƃ��ł��Ȃ��������A�Q�ĂȂ��������A���������|���Ƃ͎v��Ȃ������B�������Ɖ�������ق��̎q�������̌�p�����������₵���C�����Œ��߂Ȃ��痬��čs�������Ƃ��͂�����Ǝv���o���B���͎��������ɂ��邱�Ƃ��������ł��邩���m�炸�A���|����S�������Ȃ������̂��B

�{�[���H���[���́u���ɑ���ԓx�͔N��ɂ���ĕω�����B���̌[���͎q�ǂ��]������B�N�͎��Ƃ����l�����������----�����Ő����𓊂��o�����Ƃ��S�O���Ȃ��B���N�ɂȂ�Ɨp�S�[���Ȃ�v�Ə����Ă��顢�[����Ƃ͂��Ԃ�A�ˑR��͂�����ƌ�邱�Ƃł��낤�B����]��Ƃ͂Ђǂ������A�s���⋰�|�������邱�Ƃ��낤�B���͎q�ǂ������ʂ��āA���ɂ��Ắu�[���v�������Ƃ͂Ȃ��A�����������Ă��Ȃ������B���]���悤���Ȃ������B

���w�Z�T�N���U�N�̂Ƃ��ɁA���e�̗{�������ɁA���ɘA����đ����ɍs�����B�ׂ̌��ɏZ��ł����c���ɂ͐��O1�A2�����������ł������B���̒��ɉ������A�ڂ���y�C�F�̊�������c���̎p�����āA���ʂƂ����Ȃ�̂��ȂƎv���������ŁA�����l���Ȃ������B�S�Ă̐l�����ʂƂ������Ƃ͂��̍��ɂ͒��ۓI�ɂ͒m���Ă������A����́A�q�ǂ����₪�đ�l�ɂȂ�̂ł���Ƃ��A����Ă�����͂��ׂĊC�ɒ����Ƃ��A������������ʓI�Ȃق��̎����Ɠ��l�́A���������ɑ̌����Ă��Ȃ��i�������A���l�̎������邱�Ƃ͎��Ȃ̎��̑̌��ł͂Ȃ��j���䂦�ɁA�������邱�Ƃ̂Ȃ��P�Ȃ颒��ۓI�m����̗ނɗ��܂��Ă����B��l�ł���Ƃ͂ǂ��������Ƃ����q�ǂ����z���ł��Ȃ��悤�ɁA���Ƃ͉��ł��邩�S���z���ł��Ȃ��������A���������ɂ��N���鎖�����Ƃ͑S���������Ȃ������B

���w�A���Z����ɂ́A���͑��݂��Ȃ������l�ŁA���ɂ��čl������A�g�߂Ȃ��̂Ɗ������肷�邱�Ƃ͈�x���Ȃ������B��l�ɂȂ����Ƃ��ɂ͂��łɎ��𗝉����Ă����B�w������A����A�W�A�ւ̗��s�̋A�H�A���`����������s�@���ɒO��`�̏��ŃG�A�|�P�b�g�Ɋ������܂ꂽ�B��s�@�����S���[�g�������������B�u���̂܂ܒn�ʂɌ��˂��Ď��ʂ̂ł͂Ȃ����v�ƌ��������|���ɂƂ��ꂽ�B�ق�̏\���b�ł��������낤�B���������̎��̋��|�͖Y���ꂸ�A�Ȍ㤎d���ł�ނ�1�A2������k�C���܂Ŕ�s�@�ł��������A����ȊO�A��s�@�ɂ͏���Ă��Ȃ��B

23��4�̂Ƃ��A�C�����̍Œ��ɁA���ݗ��炵�����̂ɉ�A�|���̌��������B�j���ł��j���ł��݂��߂Â����A�����ꂵ���Ȃ�A���̂܂ܗ�����M��Ď��ʂ̂ł͂Ȃ����Ƃ����v���ɏP���A�p�j�b�N�Ɋׂ肩�������B���낤���ė�Â���߂��A�j���̂���������~�߁A�̂����Ă������x�݁A���𐮂��Ă���Ăщj���Ŋ݂ɂ��ǂ邱�Ƃ��ł����B�u���ʂ̂ł͂Ȃ����v�Ƃ����v���͋��낵���B

��̌o�����O�̂��Ƃ����A20�ɋ߂��Ȃ������Ɏn�߂āA�u�����v������������ł��̐��E�ɑ��݂��Ȃ��Ȃ�Ƃ����m���Ȏ����ɋC�������B���͓����A���{�w���̗��H�n�i�w�R�[�X�ɍ݊w���Ă������A���Z�܂ł̕��Ƃ͈Ⴄ���H�n�̊w��Ɍ����Ă��Ȃ������̂��낤�A�ʔ����Ɗ������Ȃ��Ȃ�A���𑱂��邱�Ƃɉ��^�I�ɂȂ��Ă����B��r�I�l�C�̍��������w�Ȃɐi�w���邱�Ƃ����܂������A�H�w���ɐi�w���Ăǂ��Ȃ�̂��B���������\�͂̂Ȃ����ɂƂ��āA�䖝���ĕ�������̂́A���������A�u�D�NJ�Ɓv�ɓ����Ă悢���������炤���Ƃ̂��߂ł����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv��ꂽ�B�܂�i�w�͈��y�Ȑ����̂��߂ł���悤�Ɏv��ꂽ�B

�������A����Ȃ礍��A�y���ق��������̂ł͂Ȃ����B�Ȃ��䖝���Ĥ�y���݂��ɉ�������̂��B�F�l�Ɉ��Ă��莆�̒��ŁA���H�̗��e�ɂ�������̂��ꂢ�ȉԂ��炢�Ă���Ƃ����̂ɁA�Ԃ��~�߂��ɑ���Â���悤���Ə������B���邢�ͤ�l���Ƃ́A��z�Ɉꐶ�����A�G��`���Â����������Ō�ɘF�̒��ɓ������ނ悤�Ȃ��ƂɎ��Ă���Ƃ��������B���͂��̍��A�������Ȃ̐��̌��E�Ƃ��ă��A���Ɋ����A����̔[���̍s���Ȃ��������ɕs�������ƂƂ��ɁA�������ʂ̂��Ƃ������Ƃ�g�߂ȋ��ЁA�ꂵ�݂Ɗ������B

�{�[���H���[���ɂ��C�^���A�̖`���ƃJ�U�m���@�́w��z�L�x�̒��Ţ���͍L��Ȍ���ŋ����s���Ȃ��ŋ����������Ă���Œ��ɁA�M�S�Ɍ��Ă���ϋq��ǂ����Ă�Ɉ��ȓz���B���̗��R�����Ŏ��ނׂ����̂ɂ���̂ɏ[������ƁA�܂��r�e�̑c�Ƃ�������H.G.�E�F���Y�͢���͂܂��ߋ��Еt�������ȂǂƂ����C�����͂��������Ȃ��B���i��j���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�Ă܂��҂炾��ƁA�ƂƂ���70�̎��ɏ����Ă���B

�ނ�͎����̔N������o���Ă������A�܂��܂���邱�ƁA��肽�����Ƃ������������̂��B20�̎��́A������Ă��邱�Ƃ̈Ӗ����킩�炸�A���łɁA�悪�����Ă��܂����悤�Ɋ������B�܂����ɂ�肽�����Ƃ�����i�͂��j�Ȃ̂ɁA��������Ȃ��܂܂₪�Ď��͎��ȂȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃɉ䖝���ł��Ȃ��Ǝv���A���ɑ��鋭���������������̂��B

���\�[�́u������V�l�͎q�ǂ���肢���������������������A���������h���ʎ����Ő��������Ă䂭�v�k�q�ǂ��͎��ʂ��Ƃ�m��Ȃ�����A���R����---�{���B�l�u����Ƃ����̂��A�ނ�̂��������̋�J�͂��̐��̂��߂ɂ��Ă����̂����A�l���̂����ɂȂ��Ă��ׂĂ͓k�J���������Ƃ�m�邩��ł���v�B�w�ǓƂȎU���҂̖��z�x�B���\�[�͌��݂������y���ނׂ��ł����Ĥ�������ۂݍ��ނł��낤�����ȂǂƂ������̂̂��߂ɂ�����]���ɂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƍl���Ă����A�ƃ{�[���H���[���́A���\�[����̈��p���ɑ����āA�t�������Ă���B����20�̎��Ɋ������v���͂���Ɠ������̂��B

���̂悤�Ɏ��́A�Ⴂ����ꎞ���̂��Ƃł͂��邪�A�������₪�Ď��ʂ̂��Ƃ������Ƃ������ӎ����A�ꂵ�݁A�m�C���[�[�ɂȂ肩���������Ƃ��������B�������A70�ɋߕt�����鍡�́i������2015�N�ɂ�70�ɂȂ����j�A�l�ԂɎ��������邱�Ƃ͓�����O�̂��ƂƂ��Ď���Ă���B�����āA�����́A�i���Z���X�ʼn��̋~���ɂ��Ȃ�Ȃ��Ǝv��ꂽ�A�G�s�N�[���X�́u���͂����ɂƂ��ĂȂɂ��̂ł��Ȃ��B����ꂪ���ɐ����đ��݂��Ă���Ƃ��ɂ́A���͂����̂Ƃ���ɂȂ����A�������ۂɂ����̂Ƃ���ɂ���Ă����Ƃ��ɂ́A�����͂��͂⑶�݂��Ă��Ȃ�����v�Ƃ������t���A����������O�̐^�����q�ׂĂ���Ɗ�������B

���́A�����̕����̕ǂɓ\�菄�炵�Ă��鋛��A���Ă̒ނ�̐��ʂ߂Ȃ���A����������Ď��͕��ɂ����̂��Ȃ��Ǝ��X�v�����Ƃ�����B�܂��A�ǂ�ȕ��Ɏ��͍Ō�̂Ƃ����}����̂��낤���Ɣ��R�ƍl���邱�Ƃ�����B�ނ�̍Œ��ɑD����]������Ȃǂ̎��̂Ŏ��ʂ��A�a�C�������ő̂������Ȃ��Ȃ��ăx�b�h�̏�Ŏ��ʂ��A���ɕ��͑I�ׂȂ��̂ōl���Ă����������Ȃ��B�������A����A������ꏏ�Ɋ��̒��ɓ���Ă���Ǝ��͂̐l�ɂ͌����Ă���B

�����̐l�͂��܂ł����C�ŁA�����I�ł��肽���Ɗ肤���낤�B�������A�ˑR�̎��̂�a�C�ő̂��܂������������A�x�b�h�̂Ȃ��ł��炭�̂����������܂����Ƃ����ɂ�����邱�Ƃ����肤��B�����A�l�Ԃ͏d����Q��a�C�ŐQ������ɂȂ����Ƃ��Ă��A�g�̓I�Ȍ������ɂ݂������Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ����Ȃ���A���̏̂Ȃ��ʼn\�Ȋy���݂��тƂ������̂���Ɍ��o�����Ƃ��ł���Ǝ��͎v���B���N�����Ȃ�ꂽ��Ԃ͋�ɖ����Ă��邾�����ƍl������A������ɒl���Ȃ��ƍl����̂͊ԈႢ�ł���B