|

通常、長もの車輌の車体製作に当っては、屋根側体を一体で折り曲げております。 今回は、屋根及び車体は分割し0.4mm真鍮板を使用します。 屋根は、屋根幅の2倍の真鍮板を予め丸みを付け後所定のサイズにカットします。 車体はドアー、窓、換気口、サボ窓などの開口部を切り抜きヤスリ整形します。 |

|

|

客ドアー周囲には、別途真鍮板から切り出した枠を貼り付ける。ドアー枠の厚みを確保するため裏にも貼り付けます。 乗務員ドアーは、枠と面一になるよう別途切り出したドアーを貼り付ける。 |

|

換気口にも枠を取付後、真鍮片でルーバーを表現します。 車体換気口のルーバーを拡大。 真剣蓋も貼り付ける |

|

| |

屋根は、中央のクーラーを挟み前後に14本のコルゲートがあり、車体同様半田付けします。 |

| |

|

|

最近、特急気動車のヘッドは複雑であり、模型化しづらく設計されており、製作には時間と忍耐が必要です。 キハ261のヘッド下部分は、キハ283のそれとは少し異なっております。 側板は、上部と下部に厚さ2.0mm真鍮板から切り出した枠に、0.3mm真鍮版を貼り付けるように取付け整形していきます。 特に、側板の裾は、S字形状なので難儀をしたところです。 |

|

|

|

天頂部の形状は、ヘッド下部と同様に複雑で、図面の通になってくれません。現物合わせ的に成形していくしか方法がありませんでした。 可成り痛々しく切れ目を入れ、包帯姿のフランケンシュタインを想像させます。 |

|

|

|

0.8mm洋白板から切り出した幌枠を取付て、難産の末ようやくヘッド部分が出来上がりました。 これでホットしたのか、これ以後の工作は暫く中断しております。 |

|

|

|

排気筒つくり: キハ261(6号車)の連結面妻板には、排気筒が付いています。 再開後の工作は、妻板とこの排気筒の工作になりました。 キットにはロスト製パーツが添付されていますので、これを参考に同形状のパーツに挑戦することにしました。 特に寸法は気を付け工作は慎重に進めました。 手作りパーツは、造って着ければ良いと言うモノではなく、着けない方がよく見える場合があるのは当然です。いかに、精度の良いパーツを造るかが問題であり悩みでもあります。 1.5mmパイプを芯に極小メッシュを簀巻きし、0.1mm厚洋白板を0.4mm幅にカットした帯材を半田で固定、両側を0.5mm×0.5mmアングル材で挟んで0.2mm厚真鍮板に張り付けました。底に0.5mm×0.3mm帯材で台座を表現しました。 |

|

妻板つくり: |

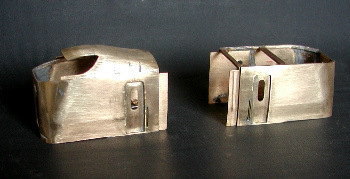

クーラーの製作: キハ261系各車輌の屋根には、全てクーラーが登載されています。 形状は、キットパーツと遜色のないように留意しなければなりません。 |

|

|

|

|

妻板取付: ホロ枠台座、雨樋縦、排気筒を取付済の妻板を車体と合体する。 |

|

取付部分の加工: 車体とヘッドの繋ぎの取り付け部分の加工です。上部は3点、下部は2点のネジ止めで行い、サイドは、車体側端部分がヘッド部分に填り込むことで、ツライチを保つ様にしております。 |

|

細かいディテールはこれからですが、ようやく6号車が形になりました。 |

|

キットの4号車と: (写真上)左は自作6号車、右はキットを組んだ4号車です。 (写真下)左は自作、右はキットの妻板です。 |

|

5号車組立: 6号車に続いて、5号車の車体もほぼ完成になりました。 |

|

5号車妻板: 6号車と同様な方法で制作し、組み立てが終わったところです。 左は自作、右はキット組立です。 |

|

| キット1号〜4号車の組立詳細は、コチラに移動しました。 自作5・6号車の工作は、10.01.23より下回り再開です。 |

|

| まず、実車のスカートを見る事にする。 261系のスカートは、これまでの気動車と異なりヘッドと一体になった感じで、ヘット同様複雑で難儀が予想されるところである。 |

|

| 最初に外枠切り出し用定規を1.0mm厚板から切り出すが、後に補強を兼ねた取付枠として使用する。 (上)スカート上面の枠、予めネジ孔を開けておく。 (下)スカート下部の枠、スノープラオもどき排障器の補強材兼型枠。 |

|

| 排障器の羽は、0.3mm厚真鍮板を先を広げる様に丸く曲げ、成形は丁寧に行う。 取付板は軽くV字に折曲げ、羽を取り付け出来上がり。 |

|

| スカートは、多少削りに絶える様に0.4mm厚真鍮板を使う。 下方に排障器を半田付けし成形する。 本体とは別に、ジャンパー栓受けとボルトを植え込んだ前板を造る。 |

|

| 組上がり。 | |

| ヘッドの下部に取付け出来具合、調子を点検する。 スカートは控えめが良いのだが、少々威張った感じになってしまった。 |

|

| (10.02.05)下回り〜スノープラオ、床下機器、台車の製作 | |

| スノープラオ製作 ハネは、0.2mm厚真鍮板をスカート排障器と同様な方法で丸曲げするが、キット仕様により可成り細めに仕上げた。 実車もスノープラオ効果は期待していないのでは・・・。 |

|

| 床下機器の塗装 昨年末、キットの床下機器からコピーしプラ板に固定済ブロックを塗装する。 |

|

| スーパー宗谷は、N−DT261形式の台車を履いているが、調達不可につき床下機器同様のレジンキャステング工法でコピーすることにした。 | |

| 枕梁及びピボット軸受は、某メーカーの台車の表面部分を削って使用する。 | |

| 多少サイズは異なり、はみ出し部分をカットし接着する。 | |

| 261系が履いている車輪のサイズは、10.1mmのため旋盤により10.5mm車輪を0.2mm削ることとし、テーパーにも気を付けながら対処した。 更に車輪は、旋盤で銜えたいためにブレーン軸の車輪を使用したので、軸もピボット軸化する必要がある。 削った後に黒染処理を施してある。 |

|

| 多くの時間と労力をかけ、台車の表面替えと車輪径を変更しました。果たして走りに影響はと心配しましたが、スムーズに動き走行に支障ないことを確認したところです。 | |

| (10.02.12)下回り塗装、生地完成 | |

| 今週の工作は、先週に引き続き下回りですが、難題の台車の製作が終了したことで、1.0mm厚アルミ板から床板を切り出し、パーツ取付用のネジ孔を開け、下回り組み立ての準備に入ります。 取りあえず、先に製作済のパーツ類と床板を塗装しました。 乾燥後に、車体と下回りを組立、バランスのチェックをしたところです。 |

|

| (10.02.19)ヘッドの追加工作&手直し | |

| ヘッド部の追加工作&手直し: 追加工作〜 貫通ドアーに0.1mm厚洋白帯板で台座を取付る。ドアーノブは0.3mm洋白線を使用する。 ホロ枠の欠取部を1ヶ所増やす。 ホロ座の内側4ヶ所に0.28mm線でフック、ホロ座2ヶ所にダボを取付る。 渡り板は0.25mm厚真鍮板から新調し、ヒンジと留め金の表現を施し後取付る。 |

|

| 運転手席側窓に窓枠を取付る。 頭頂にアンテナ(?)機器格納のため、筋状に2ヶ所切取り底を付ける。 |

|

| 点検蓋及び標差しを取付る。 |

|

| 手直し〜 車体絞りのために割り継いだ部分を耐水ペーパーで入念に再仕上げをする。 塗装は、711系電車の次を予定している。 |

|