仕事、いよいよ最後の日。

もっとしっかり始末をつけたかったことがたくさんあったけれど、力も才もないので、中途半端のまま、発つ鳥あとを濁して…の最後になった。

中途半端に残されたモノを引き継ぐ皆さんは大変だろう。

御免でござる。ってか、これにて御免!

とはいえ、気分的にはそれほど後ろ髪ひかれるという風でもなく、やや普通にフェイドアウトといった感じ。

わざわざ同僚の皆さん全員が夕方職場に来てくださって、お花をいただいた。

それで、みんなでウルウルしながら10年分を懐かしんでみたりした。

そのあと、近所のファミレスで最後の食事会をした。

毎月みんなで積み立てていたお金がまだ余っていたので、それを使いきることも一つの目的で。

みんな同じメニュー、ほたてと野菜のグリルみたいなのを注文し、おしゃべりし放題で食べて笑った。

支払い会計を見ると、なんと、その積立金の余り金額と1円しか違わない。

奇蹟だ!

電車の時間がギリギリで、最後は「じゃ、またね!」的に、毎日の終わりみたいにお別れした。

スッキリだ。

山あり山ありで楽しかったし、みなさん良い方々ばかりで居心地よすぎて、さっぱり仕事しなかった・・・凹

こんなのんびり職場など、世の中にはないだろう。

つくづく有難い10数年だった。

じゃ、またあした〜。

◆掲示板にコメントする

▲ページトップへ

|

■2012/03/28 (水) 21世紀4105日目の友、遠方より来る |

確か、その彼とは数年前、隅田川クルーズの船上で初めて会った。

患者会の交流として隅田川クルーズとはけっこう豪華というかいい企画だったなぁ。

そこで、その彼と、お母さんに初めて出会ったのだけれどそれ以降、全国規模の交流会的なものに私もあまり参加していなかったから、それ1度きりだった。

で、その彼が山梨から両親と一緒に北海道旅行に来るというので、人づてに連絡が入る(いや直接電話をもらっていたのだけれど、携帯に登録してなかったから、無視して仕事していた凹)。

札幌で会うことになり、患者会の他の人にも連絡する。

集まれたのは4人。

山梨からのご一家は、彼が日常的に酸素が必要で飛行機の移動はドクターストップがかかっており、車でやってきた。主にお母さんが運転してきたそうで、前日早くに出発し山梨から本州を北上、青森に泊って、今朝フェリーで函館に上陸。それから函館近くの患者会の会員さんのお家に寄ってお昼を一緒にして、更に札幌まで北上。

ようやく夜7時ごろ札幌に到着する。

旅もたいへんだ。

飛行機に乗れない(先天性の)心臓病患者は多い。

だから移動は長距離でももっぱら鉄道。

北海道から行くとなると寝台車で行くかフェリーで行くかである。

私なんかが安易に考えると、寝台車やフェリーで18時間とかかけて行くより、飛行機で2時間のほうがよっぽど体力を使わないのに、なんて思うんだけれど、気圧の関係で、そう簡単にはいかないらしい。

飛行機か寝台車(トワイライトエクスプレス)、どっちで帰ろうかなぁ〜とワクワクしながら選べる我が身の幸運なこと。

数年ぶりで会った彼は、さすがに疲れただろうに、私たちにあえたことをすごく喜んでくれた。

今回の旅の目的は、観光というより、同病の会の人達に会うことだ、と言う。

その気持ちに、私の方がありがたい気がしてきて、やっぱりもうちょっとこうした病友との交流を丁寧にしなくちゃなと思った。

船上で初めて会った時、彼は体調がいよいよ悪くなり仕事を辞めたころだった。

そういう話をしたのは覚えている。

で、今回会った時、「仕事やめたあの頃って、鬱々としていた頃ですよ」と言った。

その場にいた仲間で、その前から知っている一人が、「(自分が)会った時は、やるき満々で山梨に会の支部をつくるんだ!って燃えていたよね〜」と話す。

そんな話しに、彼はちょっと涙ぐんでいた。昨日27才になったばかりの若者なのだ。

仕事を辞めて鬱々としていた頃に、私たちは出会い、船上で何人かで、心臓病を抱えながら生活する先輩としてとりとめなく話をしたんだったなぁ〜と思い返す。

その後、彼は、内部障害でも電動車いすを使いたい、助成してほしいとずいぶん県や市に訴え続けたらしい。

それでようやく県か市で初めて心臓病で電動車いすの助成を受けることができたのだそうだ。

「(内部障害では)第1号です」とのこと。

それから今は、地域の図書館のボランティアをしている。

そして、高齢者しか使えないというイメージがあるショートステイ制度を、自分で施設にあちこちあたって、それもようやく近頃認められ、気分転換を兼ねて家族と離れ、時々ショートステイを利用してると言う。

きっと、患者会の他県の若者たちの交流があって初めていろいろな制度の利用の話を聞いたのだろう。

その交流の中から、できなくなったことを数えずに、また自分でできること、したいことを、自分で話を持って行って獲得したのは素晴らしいことだと思う。

鬱々としていた時から比べると、できることは少なくなったかもしれないけれど、生きる景色は広がったんだろうなと思う。

遠方から来た若い友人から、また一つ得難い気持ち、希望をいただいた。

じゃ、またあした〜。

◆掲示板にコメントする

▲ページトップへ

|

■2012/03/25 (日) 21世紀4102日目の難病の子どものQOLを考える |

北海道は滝川市の丸加高原に、難病・慢性疾患などで家や病院で過ごすことの多い子どもたちに思い切り自然や人とふれあえるようなキャンプ施設を!と開設された(まだ完全に出来あがってませんが)そらぷちキッズキャンプhttp://www.solaputi.jp/。

その財団が主催して、難病の子どものQOLを考えるフォーラムが開かれるというので、聴きに行ってきた。

札幌市内で、レスパイトケアや病気・障害のある子どものデイ・サービスなどをやっているNPOの代表の方や、重症心身障害のある子ども(少し前まで子どもだった若者)の福祉サービス利用の現状を調査した看護大学の先生、そして、北海道重症心身障害児の親の会の代表さんがパネリストとして登場。

どの方からも、実践に基づいた問題提起や良かったことなどが紹介され、聴いて良かったと思う。

私が属する心臓病の子どもの親の会や患者会でも共通にああるような現状の厳しさも話された。

講演やフォーラムの合間、休憩時間には、レモネードをふるまって寄付を集める、ガンの子どもの兄弟姉妹のサークル活動も紹介され、実際にレモネードを作って寄付金を募っていた。

3月下旬とは言っても、外は雪。

会場はうすら寒くてできればホットレモネードをいただきたいところだったけれど、お兄ちゃん、お姉ちゃんたちが1杯1杯笑顔で作っているので、私もいただいてきた。

冷たいレモネードでも、気持ちはホットになりますた。

じゃ、またあした〜。

そらぷちキッズキャンプ代表、細谷先生の本

◆掲示板にコメントする

▲ページトップへ

|

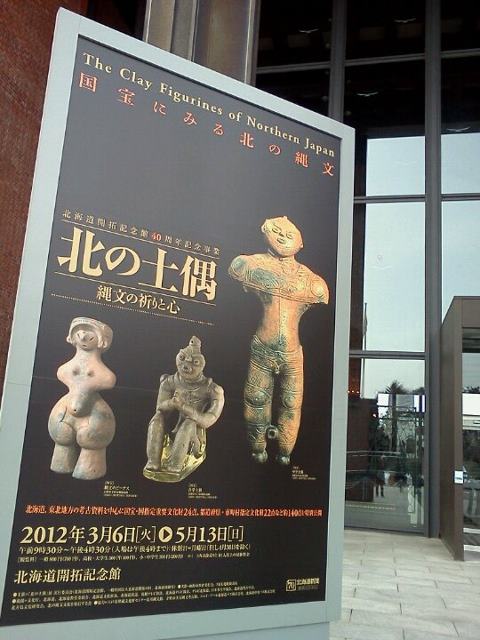

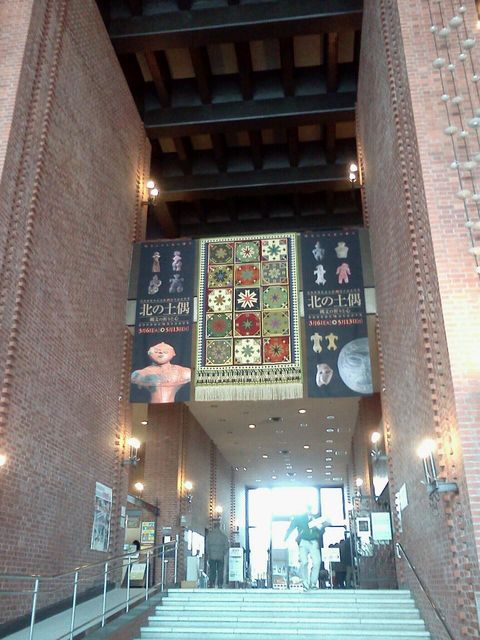

■2012/03/14 (水) 21世紀4092日目の国宝級、いや、国宝なのだ |